Gabrielle Wittkop 1920-2002

Gabrielle Wittkop

1920-2002

Née le 27 mai 1920, à Nantes, Gabrielle Wittkop est morte à Francfort-sur-le-Main le 22 décembre 2002, jour du solstice d’hiver. Elle aurait eu cent ans cette année.

Sous un fameux vers de Baudelaire — O mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre ! — le faire-part de décès annonçait : Gabrielle Wittkop-Ménardeau… rend public qu’elle a quitté la vie. La mer a accueilli ses cendres.

J’ai longtemps cru qu’elle s’était suicidée : « La vieille dame excentrique qui écrivit Le Nécrophile a mis fin à ses jours en homme libre » titrait Libération, mardi 24 décembre 2002. Nikola Delescluse, ayant droit littéraire de Gabrielle Wittkop, précisera plus tard que son amie n’a pas eu le temps de « mourir de sa main », comme elle le souhaitait ; la Camarde l’a devancée.

Les éléments biographiques concernant Gabrielle Wittkop sont très minces. Certaines informations circulent qu’on ne saurait vérifier (Gabrielle détesterait que l’on fouille), d’autres ont été racontées par la première concernée, qui contait à merveille. Le magnifique journal imaginaire tenu par Hippolyte/Wittkop dans Chaque jour est un arbre qui tombe[1] en témoigne de façon remarquable… si tant est que les signes soient eux-mêmes animés du désir d’être lu.[2]

Gabrielle Ménardeau est née à Nantes en 1920. Orpheline de mère très tôt, élevée par un père libre-penseur qui lui ouvre sa bibliothèque, elle commence à écrire sous l’égide de son unique maître : Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Sade influence ma pensée et tout ce que j’écris, parce qu’il est pour moi le modèle et le parangon de toute liberté d’esprit. (…) Sa pensée est toujours autonome, vitale, dynamique et claire (…) il est le seul styliste véritable d’un siècle qui fut surtout un siècle de penseurs, dira-t-elle.[3]

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gabrielle cache un déserteur de l’armée allemande[4], Justus Frantz Wittkop, essayiste homosexuel de vingt-deux ans son aîné, qu’elle épousera en 1946, à Bad Homburg (le « Roulettenburg » du Joueur de Dostoïevski). Ils vivront un mariage d’affection pendant quarante ans. Atteint de la maladie de Parkinson, Justus s’est ôté la vie en 1986 ; Gabrielle Wittkop évoque l’épilogue dans Hemlock.[5]

L’enfant des Lumières n’était pas casanière. Journaliste indépendante pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gabrielle Wittkop voyagea en Inde et en Asie du Sud-Est (Sumatra, Java, Bornéo).

L’auteur du Nécrophile[6], La Mort de C.[7], Sérénissime assassinat[8]… nous revient avec un roman inédit — Les Héritages — aux éditions Christian Bourgois. Le coronavirus version 2020 ayant bouleversé le programme, il faudra patienter pour se procurer l’ouvrage (Cf. Centenaire de Gabrielle Wittkop).

J’ai rencontré Gabrielle Wittkop il y a vingt ans, en février 2001, à l’occasion de deux rééditions et d’une parution (les trois chez Verticales, dirigées à l’époque par Bernard Wallet[9]) : Le Nécrophile, accompagné de six collages originaux ; La Mort de C., suivi du Puritain passionné ; Sérénissime assassinat, roman vénitien inédit.

J’écrivais alors dans la revue Lunes (un trimestriel sous-titré « Réalités, Parcours, Représentations de Femmes ») des articles, portraits ou interviews, consacrés à ces auteurs que l’on n’appelait pas encore des « autrices » ; après Jane Bowles et avant Elfriede Jelinek, le sujet s’imposait.

Comment parler de Gabrielle Wittkop aujourd’hui ?

Cette soliste, à la voix aussi élégante que ténébreuse, sonnait déjà douloureusement aux oreilles de certaines il y a près de vingt ans, en janvier 2001. Après vous avoir écouté, je sais pourquoi vous me faites peur, avait fini par lâcher Françoise Giroud sur le plateau de Bernard Pivot :

« Après vous avoir lu, j’aimerais comprendre pourquoi vous m’avez bouleversée », ai-je pensé de mon côté.

Rendez-vous est pris à Paris Montparnasse, Hôtel Lenox, rue Delambre.

J’arrive en avance, Gabrielle Wittkop est ponctuelle. Elle me rejoint dans le hall de l’hôtel — presque aveugle, souriante et déjà bavarde —, propose de s’installer au bar. Un laveur de carreaux emporte ses éponges, Madame Charlotte prend notre commande. « Que buvez-vous ? » me demande Gabrielle ; « La même chose que vous » dis-je, d’excellente humeur.

Un auteur sans « e » qui dénonce d’un feulement poli, à l’instar d’Annie Le Brun, toute tendance à la femmellitude, et clame, la mine réjouie : Je suis un homme heureux ! me fait face.

En 2001, l’année de la troisième édition chez Verticales du premier roman de Gabrielle Wittkop, la meilleure des trois sans conteste, on pouvait lire dans le dossier de presse, sous la plume de l’auteur lui-même : Les personnes qui pourraient être choquées par ce texte n’auraient alors pas saisi que la mort est indissociable de la vie et que refuser obstinément l’idée de celle-là, c’est ne pas savoir traverser heureusement celle-ci.

Février 2001, Paris

GW : Le Nécrophile est un texte important dans l’ensemble de mon travail. Je l’ai écrit comme sous une poussée intérieure, comme sous la dictée… Je l’ai écrit très vite, en un mois à peine, il y a déjà fort longtemps. Il a paru pour la première fois chez Régine Deforges, en 1972. Il fallait beaucoup de courage, à cette époque, et elle avait ce courage. Je n’ai pas voulu provoquer — je ne le veux jamais — j’ai voulu faire quelque chose de nouveau. J’ai offert ce livre à Christopher, C. Je voulais lui faire un cadeau, car cet homme a été, en quelque sorte, le catalyseur de mon travail littéraire. Avant, j’avais écrit des nouvelles qui n’étaient pas bonnes et je me consacrais à des études d’Histoire culturelle.

FD : Vous avez écrit un ouvrage sur l’Histoire des modes européennes[10], notamment…

GW : C’est cela, oui, en allemand. Et sur Hoffmann, E.T.A. Hoffmann[11]. Je précise toujours E.T.A., car des Hoffmann, il y en a trois pages dans l’annuaire téléphonique.

FD : L’auteur de Sœur Monika.

GW : C’est ce que je pense moi aussi, mais certains attribuent ce texte à d’autres.

FD : Dans son journal, le nécrophile se souvient de sa découverte du plaisir sexuel, l’année de ses huit ans. Seul dans sa chambre, l’enfant s’ennuie. Pour se distraire, il joue avec cette chose chaude et douce qui, à son grand étonnement, réagit à ses caresses avec une volupté inconnue jusqu’alors. Soudain, sa grand-mère l’interrompt pour lui annoncer la mort de sa mère : Grand-mère sanglotait. Embrasse ta maman encore une fois, me dit-elle en me poussant vers le lit. Je me haussai vers cette femme merveilleuse allongée parmi la blancheur du linge. Je posai mes lèvres sur son visage de cire, je serrai ses épaules dans mes petits bras, je respirai son odeur enivrante. C’était celle des bombyx que le professeur d’histoire naturelle nous avait distribués à l’école et que j’élevais dans une boîte de carton. Cette odeur fine, sèche, musquée, de feuilles, de larves et de pierres, sortait des lèvres de maman, elle était déjà répandue dans sa chevelure comme un parfum. Et soudain, la volupté interrompue ressaisit ma chair enfantine avec une brusquerie déconcertante. Pressé contre la hanche de maman, je me sentis parcouru d’une commotion délicieuse, tandis que je m’épanchais pour la première fois.

Point n’est besoin d’être versé dans la psychanalyse pour suggérer que cet événement traumatisant est à l’origine de la pathologie future de votre héros…

GW : J’ai commis une grande faute sur le plan médical. J’ai écrit qu’il s’épanchait pour la première fois. Or, s’il peut avoir une érection, il n’y a pas d’éjaculation à cet âge. Il faut une certaine maturité des glandes.

FD : L’épisode littéraire est-il, en partie, autobiographique ?[12]

GW : Non, absolument pas. En revanche, j’ai toujours été fascinée par la mort. J’ai eu le privilège d’avoir une enfance solitaire et lorsque, au cours de mes promenades, je tombais sur un squelette d’oiseau ou un cadavre de chat, je me demandais toujours « qu’est-ce que la mort ? » Nous ne savons pas ce qu’est la mort, nous savons ce qu’elle n’est pas.

FD : Votre enfance semble faire écho à celle de Marguerite Yourcenar : une mère mal aimante et absente (Ma mère semblait effacée comme à la gomme et sa présence même laissait un vide, écrivez-vous dans Le Puritain passionné)[13], un père libre-penseur qui vous initie à la lecture…

GW (avec une morgue rieuse) : Je n’étais pas une enfant, j’étais un petit monstre.

FD : L’élégance virile de votre style et une misogynie non dissimulée vous rapprochent de l’académicienne tandis que son sens du sacré, sa perpétuelle quête spirituelle, semble vous en éloigner.

GW : Pour moi, la question est réglée. On peut dire que c’est simpliste de ma part, mais il s’agit de se sentir bien, n’est-ce pas ? D’être bien dans sa peau. Or, puisque le système des philosophes matérialistes du XVIIIe siècle me convient, pourquoi chercher ailleurs ?

FD : N’avez-vous jamais cru en Dieu ?

GW : Mon père m’a raconté l’anecdote suivante : « Une fois, je t’ai surprise en tes dévotions. Tu étais astrolâtre. Tu adorais la lune, tu te prosternais sur la terrasse en faisant Oh ! Oh ! Je me suis dit, elle en est à sa phase paléontologique et, de peur que tu te refroidisses, j’ai mis une couverture sur toi sans te troubler dans tes dévotions. »

FD : Vous écrivez, dans Le Nécrophile : Il y a pureté chaque fois qu’un nouveau seuil est franchi. Idée que vous reprenez dans La mort de C. : Franchir un seuil est un acte de pureté. Pouvez-vous développer ?

GW : Je crois personnellement que… je pense — je ne crois rien — que, quand nous mourons, la conscience individuelle est totalement abolie du fait de la destruction du cerveau. Le cerveau… c’est le plus grand mystère qui ait jamais existé. Comment le concret peut-il donner naissance à l’abstrait ? Comment une pensée peut-elle être générée par une masse de chair ? Les cendres jetées à la mer, comme à la fin de La mort de C., peuvent devenir une belle perle… Oui, il y a un seuil. Les Égyptiens comparaient la mort à une porte… Exitus letalis…

FD :… « l’issue fatale »…

GW : oui, l’acte du « mourir »…

FD : Pensez-vous que l’on puisse, de son vivant, franchir des seuils, muter en profondeur, où bien la mort est-elle l’unique transformation ?

GW : Il peut certainement se produire, sur le plan psychique, des changements profonds dans un être. Un phénomène qui ne me concerne pas, mais qui existe, est l’apparition soudaine de la foi qui vient, comme chez Paulus, ou qui disparaît comme chez James Joyce. Avez-vous lu Portrait de l’artiste en jeune homme ? Souvenez-vous… quand il voit cette jolie fille sur la grève… elle est là, comme un grand oiseau avec ses jupes troussées… la beauté du monde… Et il perd la foi. Joyce, c’est un des plus grands. Avec Proust. Et plus tard, Genet.

FD : Comment voulez-vous mourir ?

GW : Je ne voudrais pas être assassinée ni écrasée par un chauffard.

FD : Tel Denis, à la fin du Puritain passionné…

GW : Oui, quelle ironie ! Je ne sais pas si je mourrais de ma propre main, si c’est nécessaire… J’aimerais bien mourir dans mon lit, dans mes draps.

FD : Vous écrivez, dans La Mort de C. : Toute éventualité étant incessamment renouvelable selon le principe de la multiplication géométrique, chaque événement est variable à l’infini. Les combinaisons, adaptations et ajustements naissent les uns des autres comme les palmes des palmes, les feux d’artifice cellulaires, les explosions de galaxies inconnues et qui peut-être sont : l’Éternité.[14]

Si je qualifie votre œuvre en général, et La Mort de C. en particulier, de « quantique », de littérature à l’esthétique quantique, que me répondez-vous ?

GW : Kantique, de Kant ?

FD : Non, de quanta. La théorie quantique est une révolution scientifique, apparue au début du vingtième siècle en physique et en astrophysique, qui a brisé l’édifice échafaudé par la science classique en osant envisager, de façon a-rationnel, le problème de l’existence de l’esprit et de la matière.

GW : Je suis peu qualifiée pour vous répondre, car, en ce qui concerne la physique, je suis presque aussi ignorante qu’en ce qui concerne la mécanique.

FD : Eh bien, figurez-vous que vous formulez, littérairement, certains principes de la théorie quantique.

GW (avec cette morgue rieuse qu’elle affectionne tant) : Le fait d’avoir mené une vie si solitaire a fait de moi un génie. Un génie, c’est un monstre, et le monstre, il n’est pas sociable…

FD : Vous êtes comme un tigre solitaire errant dans une forêt marécageuse…

GW : Je suis une bête solitaire et, de même que le tigre doit se débrouiller dans les forêts marécageuses, l’homme solitaire doit se débrouiller dans la jungle des idées. Et c’est bon, ça !

FD : Êtes-vous rassasiée ?

GW : Mentalement ?

FD : Oui.

GW : Fatiguée, souvent. Il m’arrive d’être fatiguée mentalement. Alors là, j’ai une grande puissance de sommeil. Et c’est ce qui m’a tenue, jusqu’à présent, à peu près all right. Je dors énormément. C’est une régénérescence, à chaque fois. Le matin, je suis fraîche comme la rose.

FD : Vous travaillez le matin ?

GW : Ah non ! L’après-midi. Le matin est consacré aux tâches triviales pour lesquelles j’ai besoin de beaucoup d’énergie. Mais il faut le faire… j’aime la propreté, j’aime l’ordre. Et puis il y a la banque, la poste, les médecins… J’ai la chance d’avoir un appartement silencieux qui s’ouvre sur un fragment de l’ancien parc des Rothschild. Je n’entends que ma propre respiration. Je travaille jusqu’à sept heures moins dix, alors, comme un fonctionnaire, je plie bagage et je commence à lire jusqu’à minuit. J’ai un rythme monacal. Quand je ne lis pas, la soirée est consacrée aux amis. J’ai un culte de l’amitié extrêmement fort. J’ai des amitiés de plus de vingt-cinq ans… nous nous vouvoyons toujours.

FD : Des amis allemands ou français ?

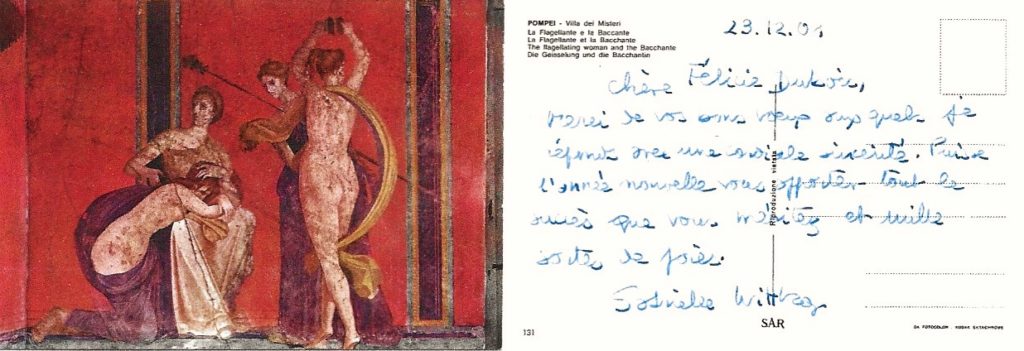

GW : Allemands, essentiellement. Mais depuis décembre, depuis que l’on me connaît un peu en France, des gens très sympathiques s’approchent de moi… Je vous en prie, Felicita…

Madame Charlotte dépose deux verres de vin blanc devant nous.

FD : En évoquant les propos de C., vous rapportez cette phrase : Ceux-là seuls sont morts qui n’ont rien laissé. Parlez-moi de la trace… comment laisser une trace de soi quand on revendique, comme vous le faites constamment, sa haine de la génération ?

GW : Seule la trace intellectuelle compte.

FD : Vous écrivez également : La vie de C. n’a pas d’autre sens que celui qu’elle acquiert par la mort, dans la mort. Pensez-vous que votre existence n’aura pas d’autre sens que celui qu’elle acquerra par la mort, dans la mort ?

GW : Oui, c’est la summa. Faire le point. J’aimerais bien avoir quelques minutes avant de mourir pour faire la summa. Mais j’ai déjà commencé à établir la somme algébrique des acquis et des manques.

FD : La Mort de C. est un texte magnifique, celui que vous préférez, je crois…

GW : Il me va sous la peau. J’ai fait une lecture, il y a dix jours, à Francfort… j’avais une boule dans la gorge et les larmes aux yeux.

FD : Ce texte nous laisse dans un état de plénitude proche de l’anéantissement. L’âme reste suspendue où vous avez voulu la laisser…

GW : C’est un suspens, au fond… Avez-vous vu « Bouillon de Culture » ? Une émission catastrophique. Bernard Pivot m’a demandé pourquoi je revenais sans cesse sur le coup de couteau… mais parce que c’est la seule certitude que nous ayons ! Je suis allée en Inde, après la mort de Christopher, et les médecins m’ont dit qu’on aurait pu le sauver…

FD :… si le couteau n’avait pas été tourné et retourné dans la plaie.

GW : Et ça, c’est le point crucial ! C’est le point déterminant, et c’est pourquoi ça revient comme leitmotiv.

FD : Je m’attarderai également sur un texte fragmenté, et pourtant d’une vigoureuse cohérence : Le Puritain passionné.

GW : Je vous en prie, Felicita.

FD : Vous affirmez que vous n’avez pas foi en Dieu, mais je lis dans Le Puritain passionné une formidable anamorphose de la Révélation chrétienne. Votre texte éclaire le mystère de l’incarnation en renvoyant l’image inversée de la transsubstantiation : Mathieu mange le pain, la dent du tigre dévore la chair et Blanche se repaît de l’hostie… Il faut être croyant pour trouver du goût au sacrilège ! Seriez-vous une mystique athée ?

GW : Non, pas du tout. Les mystiques athées sont, par exemple, les marxistes — que je déteste. Le marxisme est une religion sans Dieu, mais c’est une religion.

FD : Matérialiste.

GW : Un matérialisme perverti, attention ! Un matérialisme prêt au sacrifice : vivez mal, bouffez mal, habillez-vous de chiffons et vos enfants vivront bien ! Tous les marxistes que j’ai connus étaient des bourgeois et d’affreux puritains. Par contre, les anarchistes dont j’ai fait la connaissance appartenaient à des milieux radicalement opposés : les uns étaient des ouvriers non spécialisés, les autres venaient de la très haute société russe. Tous avaient quelque chose en commun : une immense générosité de cœur. Une noblesse de cœur que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Mon mari, Justus Wittkop, a écrit sur l’anarchisme. Le véritable anarchisme est basé sur une utopie : l’homme est bon, il est si bon qu’il n’a pas besoin de police, d’armée, etc. Les gens qui y croyaient jugeaient cela d’après eux-mêmes : ils étaient bons ! Et c’est une erreur… Une erreur que l’on trouve déjà chez Montaigne quand il affirme : je connais les hommes si je me connais moi-même. Oh mais non ! Quand on pense que Montaigne a écrit ça à l’époque des guerres de religion alors qu’il a été témoin d’horreurs épouvantables jusque dans son château !

FD : Faites-vous confiance à l’humanité ?

GW : Non, absolument pas. Le singe nu est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Ça ne va pas durer longtemps. Moi, je m’en moque. Mais continuez à faire des enfants ! Vous n’avez pas d’enfant ?

FD : Non, je suis au service de trois chats.

GW : Ah ! Comme c’est sympathique ! J’adore les animaux. Autant je déteste les enfants et les poupées… Les poupées, je leur crevais les yeux quand j’étais petite et je les piétinais. Mais les animaux, je les serrais sur mon cœur. La situation est tragique quand on considère leur existence par rapport à celle du criminel homo sapiens. C’est pourquoi je m’abstiens de viande. Mais vous allez frémir quand je vais vous dire que… je suis une fétichiste des fourrures.

FD : Vous n’ignorez pourtant pas comment…

GW : Oh ! Mais je culpabilise d’une façon épouvantable ! Je culpabilise d’une façon atroce, mais que voulez-vous, le fétichisme implique toujours une douleur. Chez moi, c’est la douleur de la culpabilisation.

FD : Vous m’enlevez les mots de la plume lorsque vous écrivez : Pour moi, je ne me suis jamais ressemblé. Je veux dire que je suis un corps étranger, au vrai sens du mot, au double, au multiple sens du mot. Quelles émotions, quels sentiments, quels songes, enfin, vous ont inspirés ces deux phrases ?

G : Je me suis toujours sentie différente des autres. Et non seulement différente des autres, mais quelques fois différente de moi-même. Comme dit Rimbaud : Je est un autre. C’est une clef qui n’ouvre aucune porte, sauf celle de la mort. Peut-être alors saura-t-on quelque chose, au dernier moment…

FD : Elle est là, la curiosité…

GW : Elle est là, bien sûr ! Sans curiosité, la vie serait invivable et même impensable.

FD : Vous écrivez : Jamais la chimère ne nous vient par la porte des libertés. Pouvez-vous développer ?

GW : La chimère, c’est l’impossible, le fantasme, l’imagination. Elle naît de l’interdit moral ou… physique, en ce qui me concerne.

FD : Je vous cite : Toutes les amours — lignes qui fuient, qui fuient — sont parallèles de ne devoir se rencontrer jamais. J’ai peur de comprendre… voulez-vous m’expliquer ?

GW : Chaque être a cette nostalgie de l’amour partagé en égale mesure, mais ça n’existe pas. Ou alors, il n’y a que Dieu… Ou rien !

FD : Mathieu étant le personnage inventé par Denis, le puritain passionné, vous envisagez la mise en abîme subséquente : si Mathieu — qui ne le peut pas — écrivait à son tour le roman ou le journal d’un homme composant lui-même l’histoire d’un autre personnage qui fût l’auteur du héros suivant, il n’y aurait pas de raison logique que la chaîne ne s’arrêtât jamais et l’image des miroirs pourrait se poursuivre alors jusque dans l’infini. Un obstacle pourtant : le tigre.

On pense à Jorge Luis Borges en raison de la perspective narrative abyssale comme pour la fascination exercée par le mammifère carnassier. Je ne connais que deux auteurs fascinés ainsi par le tigre : vous et Borges[15]. Mais lui n’en a vu qu’au zoo… Je vous cite : La solitude a bien des visages. Celle du tigre n’est pas dans sa splendide insociabilité, elle ne réside pas dans l’impossibilité de rencontrer un autre tigre, d’entendre ou de jeter un feulement significatif. Solitaire dans la nature, il n’est pas délaissé. Mais ici, dans cette cellule de métal et de béton, aux heures nocturnes qui sont les heures vitales, seul près des barreaux et, pour tout horizon, le couloir dallé éclairé d’une veilleuse bleue. Abandon. Verlassenheit, voici le mot… La pitié m’étreint, l’amour me soulève. Être seul, c’est être séparé de soi-même.[16]

GW : Je ne peux pas aller dans un zoo, je ne peux pas voir un tigre enfermé. Quand on pense que c’est un nageur qui nage tous les jours, pendant des heures… D’ailleurs, l’odeur que le tigre a dans un zoo est tout à fait différente de celle qu’il a dans la nature. Dans la nature, c’est une odeur délicieuse… musquée, très musquée.

FD : La vertu n’est-elle rien d’autre qu’une malhonnête complaisance ?

GW : Nous ne sommes pas faits pour la vertu.

FD : Mais pensez-vous que l’on puisse être respectueux les uns des autres sans être vertueux ?

GW : Absolument ! Et c’est là-dessus que se base mon comportement. On me reproche mon égoïsme puisque je refuse les enfants, mais je trouve cet égoïsme infiniment moins virulent que celui des femmes qui croient avoir tous les droits parce qu’elles ont pissé un gosse. Je suis égoïste, certes, mais je respecte l’espace vital et le mode de vie de chacun.

FD : Vous écrivez : La vérité est la part du discours passé sous silence.

GW : C’est une phrase qui a dominé toute ma vie et mon compagnonnage avec Justus Wittkop.

FD : Jugez-vous cela regrettable ?

GW : Non, c’est un état de fait.

FD : Dans l’interview que vous avez accordée à Jérôme Garcin[17], vous dites : J’ai vécu pendant quarante ans avec un homme qui me laissait toute ma liberté et avec qui j’avais une telle complicité que l’on pouvait se raconter nos aventures respectives. Mais il mettait une seule condition : que mes penchants sadiens restent secrets, que rien ne transparaisse de ma nature virile et décadente dans notre vie sociale…

GW : Pensez que mon mari était né en 1899 ! Il était très libertin, mais…. Nous allons en commander un autre : c’est peu, un petit verre de vin.

FD : Volontiers.

GW : Justus voulait qu’une certaine face soit gardée.

FD : Dès les premières pages de Sérénissime assassinat[18], vous prévenez le lecteur en ces termes : Le recours à l’économie universelle dans l’espace concave, ce temps-espace infrangible que puérilement nous voulons ajuster à nos mesures, ne permettant aucun développement et, par ailleurs, toute traduction des notions temporelles étant vouées à l’échec, il faut bien se résoudre aux artifices d’une chronologie n’obéissant qu’à l’imaginaire. Tout raccourci, toute condensation, ne parvenant à exclure la pulvérisation, l’éclatement, on aura conscience de l’infirmité s’attachant aux datations. Avant de poursuivre par l’expression de votre idée du destin : Une progression toutefois réside dans le crescendo vers la catastrophe, l’usure de la corde prédestinée à rompre ; suivie de ces mots qui exaucent mes prières littéraires : Dans le double régime du récit, les scènes ne se recouvriront pas à la manière d’un palimpseste mais plutôt comme des diapositives nettement lisibles et jouant à concorder.

Là encore, on pense à Borges, aux merveilleuses perspectives ouvertes par les découvertes de la théorie quantique, aux arcanes fascinants de l’ésotérisme gnostique…

GW : Et je ne le savais pas… comme Monsieur Jourdain qui ne savait pas qu’il parlait en prose !

FD : Exactement ! Moi ça ma…

GW : Touchée.

FD : Profondément.

Dehors, il commence à pleuvoir. Les parapluies éclosent rue Delambre.

FD : Étant donné le succès des deux ouvrages que vous avez publié en janvier, pensez-vous toujours que les hommes libres ne font pas carrière ?

GW : Oui… À vrai dire, si le succès était arrivé il y a dix ans, quand j’étais vraiment très saine et plus vigoureuse que je ne le suis maintenant, il aurait été mieux venu. Mais enfin, c’est mieux que rien ! J’espère vivre encore quelques années pour en profiter !

L’enregistrement du premier disque numérique est terminé ; j’en glisse un second dans l’appareil, lequel — bleu métallisé — plaît beaucoup à Gabrielle.

FD : Qu’est-ce qui vous fascine tant dans le XVIIIe siècle ?

GW : Tout. Le désir de liberté.

FD : Que reprochez-vous à celui qui commence ?

GW : Le conformisme et le « gâtisme parental », pour reprendre l’expression de mon ami Nikola Delescluse. L’autre jour, au supermarché, une vieille femme, une femme de mon âge — mais alors vraiment vieille, à tous points de vue — m’a dit : « J’ai toujours vécu pour les autres, qu’est-ce que j’ai eu de la vie ? » J’ai été cruelle, je n’aurais pas dû, mais je lui ai répondu : « C’est votre faute. »

FD : Vous vivez à Francfort depuis de nombreuses années…

GW : En Allemagne depuis 1946, à Francfort depuis douze ans.

FD : Quels mots choisiriez-vous pour chacun de ces lieux ? Nantes, la ville où vous êtes née…

GW : J’ai quitté Nantes à dix-sept ans et j’y suis retournée il y a une dizaine d’années. Nantes m’évoque le passage Pommeraye, cher à Pieyre de Mandiargues, un auteur que j’aime énormément. C’est une ville intéressante où l’on mange très bien.

FD : Paris ?

GW : La rue de Seine, où Justus et moi nous nous sommes cachés pendant l’Occupation.

FD : L’Italie ?

GW : Venise, surtout Venise. La peinture vénitienne du XVIIIe siècle… Pietro Longhi, Francesco Guardi, Tiepolo le Jeune. La musique vénitienne du XVIIIe siècle…

FD (la mine réjouie) : Vitali, Corelli, Caldara, Albinoni, Torelli, Vivaldi, Cimarosa…

GW : Arcangelo Corelli, c’est mon amour.

FD : Je vous remercie, Gabrielle.

GW : J’espère ne pas vous avoir déçue, Felicita.

Nous nous sommes écrit plusieurs fois, mais jamais revues. Je n’ai pas cessé de la lire et chaque nouvelle parution est un cadeau tombé du Ciel (n’en déplaise à Gabrielle).

Il y a trois ans, notamment, Le Vampire Actif rééditait Litanies pour une amante funèbre. Publié initialement en 1977 par l’éditeur italien Cegna (avec des photos d’Irina Ionesco), ce recueil de trente et un textes poétiques a reparu augmenté d’une sélection de collages inédits de l’auteur (avec une préface d’Éric Dussert). Le mercredi 12 juillet 2017, rue de Charenton, à Paris, la librairie Charybde célébrait l’événement en présence de Karine Cnudde (Le Vampire Actif éditions) et Nikola Delescluse (ayant droit littéraire de Gabrielle Wittkop et responsable du blog qui lui est consacré). Une soirée aussi sympathique qu’instructive à écouter ici.

L’année 2020 sera Wittkopienne ou ne sera pas ! Je vous donne rendez-vous en octobre à l’occasion de la réédition aux éditions Quidam[19] de l’un des plus beaux textes de Gabrielle Wittkop : Hemlock. (Cf. Centenaire de Gabrielle Wittkop)

© Félicie Dubois, mars 2020

[1] Chaque jour est un arbre qui tombe, Gabrielle Wittkop (Verticales, 2006).

[2] Chaque jour est un arbre qui tombe, op. cit.

[3] « Entretien avec Gabrielle Wittkop par Nikola Delescluse », 2000.

[4] Tandis que Justus réussira à s’enfuir à Londres, Gabrielle sera arrêtée par les Nazis et internée à Drancy pour avoir caché un déserteur. À la Libération, elle sera tondue par les Français pour avoir aimé un « boche ».

[5] Hemlock ou les poisons, Gabrielle Wittkop (Presses de la Renaissance, 1988 ; Quidam Éditeur, 2020).

[6] Le Nécrophile, Gabrielle Wittkop (Régine Deforges, 1972 ; La Musardine, 1998 ; Verticales, 2001).

[7] La Mort de C., Gabrielle Wittkop (Christian Bourgois éditeur, 1975 ; Verticales, 2001).

[8] Sérénissime assassinat, Gabrielle Wittkop (Verticales, 2001 ; « Points » Seuil, 2002).

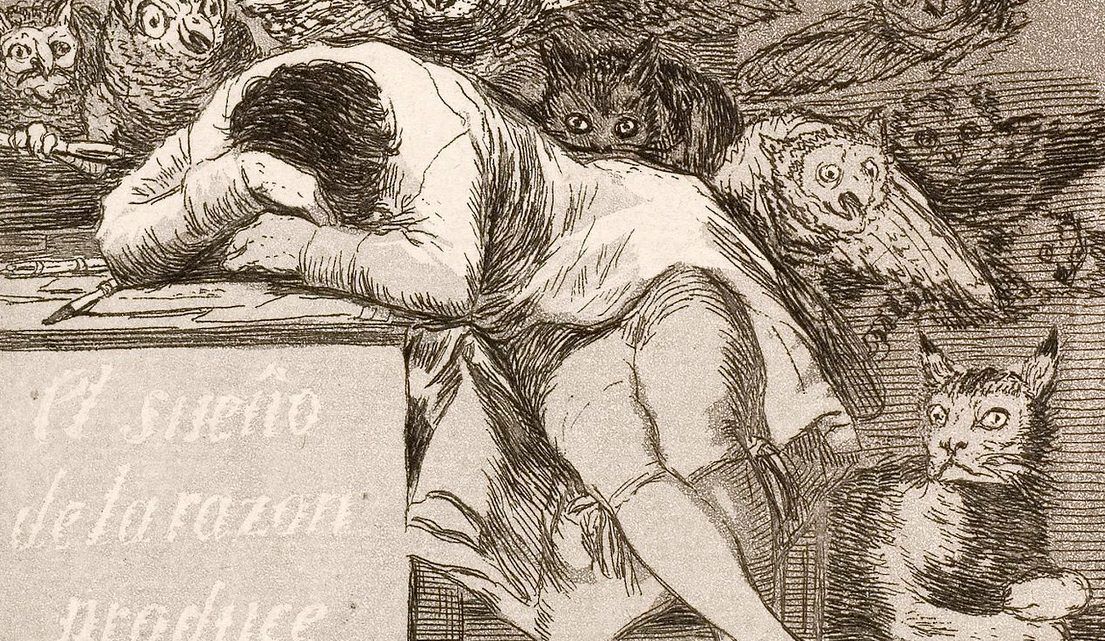

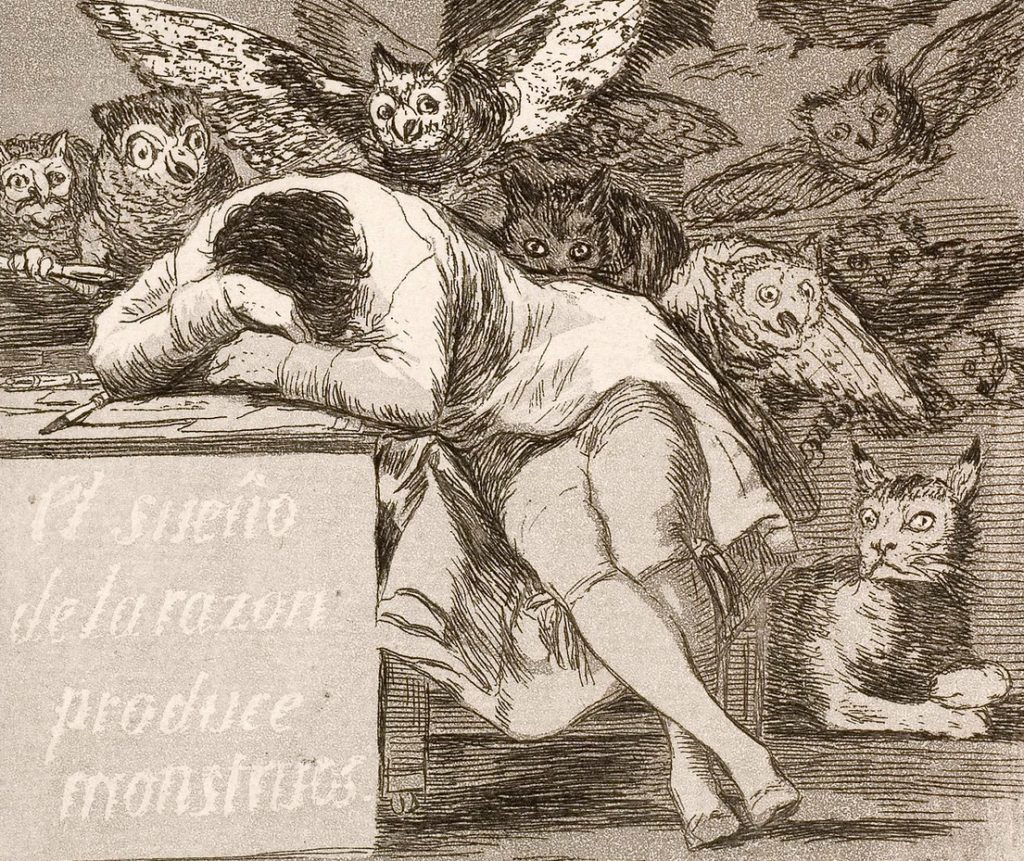

[9] En 2001, sous l’impulsion de Bernard Wallet, les éditions Verticales ont entrepris d’éditer et/ou rééditer la quasi- totalité de l’œuvre de Gabrielle Wittkop. Celle-ci était heureuse de voir enfin ses livres regroupés dans une seule maison. « Les éditions Verticales s’honorent d’être aujourd’hui les éditeurs de cet écrivain souverainement dérangeant dont la singularité et la beauté de l’écriture ne sont plus à démontrer » pouvait-on lire dans le dossier de presse. À la suite des trois ouvrages précédemment cités, les publications continueront et ce, bien après le décès de l’auteur : Le Sommeil de la raison et La Marchande d’enfants en 2003, Chaque jour est un arbre qui tombe en 2006, Les Rajahs blancs en 2009, Carnets d’Asie en 2010, Les Départs exemplaires en 2012 et Usages de faux en 2018.

[10] Unsere Kleidung, Gabrielle Wittkop (Insel Verlag, 1985).

[11] E.T.A. Hoffmann, Gabrielle Wittkop (Rowohlt Verlag, 1966).

[12] Nous pensons ici à Georges Bataille…

[13] Je n’avais pas lu alors Chaque jour est un arbre qui tombe, publié cinq ans plus tard, où Hippolyte/Wittkop écrit dans son journal imaginaire, à la date du 27 mai, la phrase prononcée par la mère de l’auteur au moment de la présentation de l’enfant nouveau-né : Je ne veux pas la voir, emportez-la. (…) Sa phrase historique ira loin. Elle me servira d’horoscope, de programme, d’itinéraire. Elle sera même en quelque sorte mon viatique. Merci Madame et mille excuses pour les bris de clôture.

[14] La Mort de C., op. cit.

[15] À l’issue de l’entretien, Gabrielle me demandera d’avoir la gentillesse de bien vouloir lui donner les références des textes de Borges dans lesquels il évoque le tigre, ce que je ferai volontiers en lui envoyant copies des extraits.

[16] Le Puritain passionné, op. cit.

[17] Nouvel Obs du 11 janvier 2001.

[18] Sérénissime assassinat, op. cit.

[19] Avec une préface de Karine Cnudde.

Fascinante, libre et féroce à la fois. En voilà un beau monstre !

Comme à chaque « mémorable », je suis gagnée par une frénésie de lecture. Mais cette fois, c’est avec un mélange d’appréhension ! C’est normal ?

Oui, chère Gabrielle (joli prénom) … L’œuvre de Wittkop est « souverainement dérangeante » …

Une belle pause littéraire en ces temps confinés ! Quel joli monstre !

Merci Félicie !

Quel sublime article !

Merci beaucoup, quel entretien passionnant, c’est si rare. C’est son nom qui m’avait attirée dans une librairie, je pensais que c’était un pseudo à l’époque, je ne sais pas pourquoi.

seul bémol, auteur/e, je l’ai adopté avec joie ce e final !

J’attends la suite évidemment. Beau travail comme toujours.

Merci à vous de votre fidélité !

Merci beaucoup !

GW refusait cette assignation (auteure), j’ai respecté ce refus, comme je l’aurais fait pour quelqu’une qui l’aurait, au contraire, revendiquée (si tant est qu’un tel cas de figure puisse se produire ici…) 😉

Fascinante !!! si terriblement vivante. « Felicita », j’ai eu l’impression que j’étais là accoudé au comptoir de l’hôtel Lenox, simple observateur. Hâte de lire ses textes pour la rencontrer à nouveau.

Je sais que tu vas adorer sa voix (que l’on peut entendre dans la vidéo disponible ci-dessus) 😉

Merci de la découverte, Félicie! Très particulière, fascinante… Je vais la lire!

Quel plaisir de découvrir votre blog, grâce à la complicité de notre ami commun, Max. mais surtout de découvrir une personne si étrange que Gabrielle Wittkop que j’ai hâte de lire (avec gourmandise, comme dirait A Rimbaud), tout comme la même hâte de lire les autres invités sur votre blog. Merci.

La voix, l’articulation, le choix des mots, le langage, … associant générosité et sincérité dans son expression, au dessus des notes. Une voix incarnée. Oui, j’ai adoré.

J’en suis très heureuse…

Formidable ! En mon for intérieur vos deux œuvres se conjuguent…

Merci infiniment pour ce récit passionnant. J’ai eu l’impression de trinquer avec vous pendant cette rencontre unique mais certainement inoubliable. Je ne connaissais pas cette mystérieuse auteur dont la lecture des œuvres va s’avérer envoûtante. À très bientôt pour le prochain mémorable.

À très bientôt, cher Jean-René !

Voilà, j’ai pris tout mon temps cette fois-ci. C’est passionnant comme chaque fois. Merci Félicie.

Merci pour cette découverte, ma chère

Quelle femme fascinante, forte, dérangeante et tellement séduisante

Et sa voix …

Ça donne évidemment envie de la lire, avec un peu d’appréhension, quoique …

Et comme toujours, tu excelles dans l’art de capter notre attention

Merci

PS : J’ai adoré le visage crispé de Francoise Giroud sur le plateau d’Apostrophe

Je viens d’avoir notre Max commun au téléphone qui m’a conseillé de vous annoncer, cher Patrick, la parution prochaine sur ce blog d’un article consacré à l’illustre fumiste, hydropathe abusif et roi des mabouls : Alphonse Allais. À très bientôt, j’espère, et bien amicalement.