Centenaire de Gabrielle Wittkop

Centenaire de Gabrielle Wittkop

Une réédition et un inédit

— Hemlock (Quidam) + Les Héritages (Bourgois) —

célèbrent le centenaire de la naissance de Gabrielle Wittkop (1920-2002)

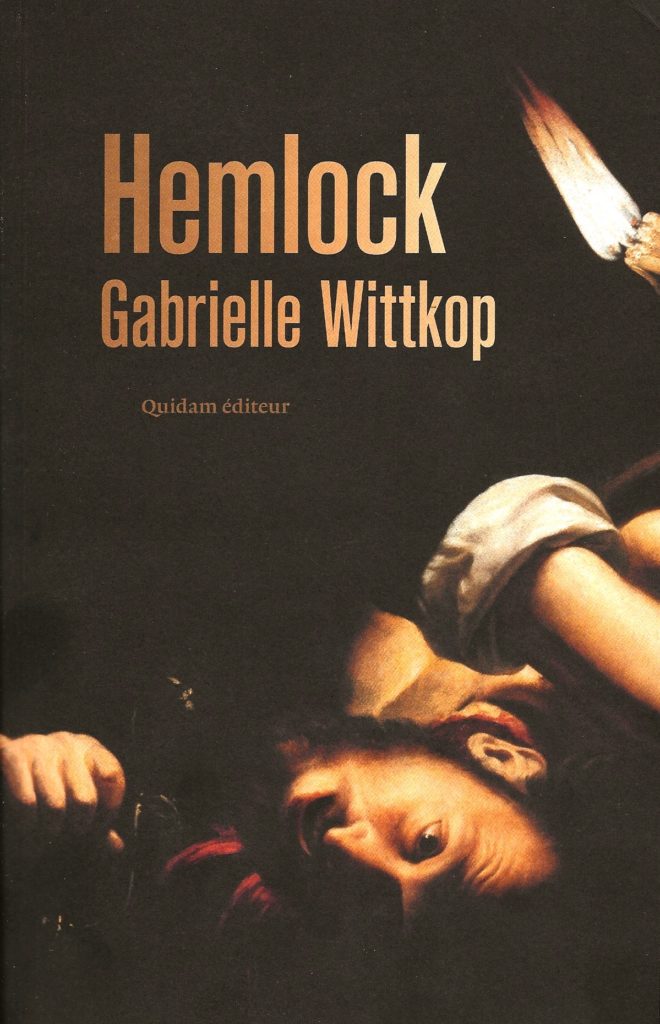

Un grand MERCI à Pascal Arnaud de nous redonner à lire ce chef-d’œuvre de Gabrielle Wittkop devenu introuvable depuis sa première édition aux Presses de la Renaissance en 1988 : Hemlock (à travers les meurtrières), reparaît chez Quidam le 8 octobre prochain (avec une préface de Karine Cnudde que je vous conseille de ne pas zapper).

Le livre est une fresque romanesque en trois parties liées entre elles par le drame que traverse Hemlock, la narratrice. H. « qui est à la fois sa mère et son père, sa sœur et son frère, son époux et sa femme » souffre de deux maladies incurables (Parkinson + chorée de Huntington). « On ne peut attendre la moindre amélioration. On ne peut attendre que la progression de l’horreur. Alors pourquoi ne pas mourir ? »

« Il y a dans l’armoire de la salle de bains un bocal de verre roux bien fermé (…) la dose létale exactement calculée. Une porte ou une clef. »

Hemlock & H. vivent ensemble depuis quarante ans, on reconnaît dans cette « très ancienne amitié » le couple que formèrent Gabrielle et Justus Wittkop jusqu’en 1986. (Cf. Le Mémo Gabrielle Wittkop.)

Hemlock raconte la tragédie de trois empoisonneuses : Beatrice Cenci (1577-1599), la marquise de Brinvilliers (1630-1676), Augusta Fulham (1876-1914) ; trois destins qui ont parties liées avec les confessions et les souvenirs d’une narratrice vénéneuse : Hemlock signifie « ciguë » en anglais. « Ne crains rien, promet-elle à H., nul accord de participe ne viendra te trahir au vulgaire, toi qui fus mon père et ma mère, mon frère et ma sœur, mon époux et ma maîtresse mais aujourd’hui mon enfant infirme, ma vie, mon calvaire. »

Une partition rythmée par une antienne[1], une des phrases préférées de H., dite et redite sans cesse par Hemlock /Gabrielle Wittkop : « La vérité est la partie du discours passé sous silence ».

Nous sommes en Italie, à la fin de la Renaissance. Le calendrier grégorien est adopté par les États catholiques (Italie, France, Espagne, Portugal, Pologne) en 1582.

Beatrice Cenci a cinq ans. « Quelquefois elle rencontrait dans les salles un homme barbu et débraillé qui chancelait en vociférant et la cinglait au passage d’un cruel coup de badine. C’était son père, don Francesco, comte Cenci. »

Les Cenci « étaient de vieille noblesse et depuis longtemps célèbres par leurs crimes (…) condottieri, aventuriers, sénateurs, croisés enlevant à pleines nefs les biens des Sarrasins, secrétaires d’État corrompus jusqu’à l’os, cardinaux installés dans le stupre et la concussion, comtes et barons circulant de génération en génération entre leurs demeures romaines et leurs forteresses éparses dans la Campagna. »

À l’âge de vingt ans, Beatrice est convaincue de parricide et condamnée à mort.

Malgré les protestations de la plèbe, qui reconnaît à la jeune aristocrate des circonstances atténuantes, le pape Clément VIII refuse sa grâce : le 11 septembre 1599, Beatrice Cenci est décapitée sur le pont Saint-Ange.

« Il régnait là une puanteur de charnier et c’était comme si toutes les sueurs, toutes les larmes, tout le sang des martyrs se fussent condensés et corrompus, avec des graisses fondues, des chairs grillées, toute l’abominable boucherie de la justice pontificale. »

Pendant ce temps-là, « H. ne tient plus à la vie que par la douleur : je souffre donc je suis. »

Nous sommes à Paris, au Grand Siècle. Le Roi Soleil rayonne sur la multitude.

Marie-Madeleine d’Aubray, future marquise de Brinvilliers, vient au monde le 22 juillet 1630 « par une nuit de pleine lune et sous le signe de Saturne ». Elle est deux fois maudite car « tout arrive selon des motifs prévus, formulés dans le passé, le présent, le futur, dans une structure qu’on nomme l’Éternité. »

Marie-Madeleine ne veut pas d’enfant … « Mais la grâce de la stérilité lui était refusée. Elle était féconde comme une bête. » La marquise de Brinvilliers multiplie les amants et les avortements ; le chevalier de Sainte-Croix l’initie à l’art de l’empoisonnement. C’est le temps des messes noires du charnier Saint-Sulpice — « là où le sol ne sèche jamais. » Débauches macabres & orgies pestilentielles conduisent aux crimes qui s’engendrent les uns les autres …

Sainte-Croix est exécuté ; il faut arrêter la Brinvilliers.

Elle fuit en Angleterre puis se réfugie chez les Ursulines, à Liège. En mars 1676, Louis XIV remet la ville aux Espagnols. Marie-Madeleine est aussitôt ramenée à Paris ; emprisonnée à la Conciergerie.

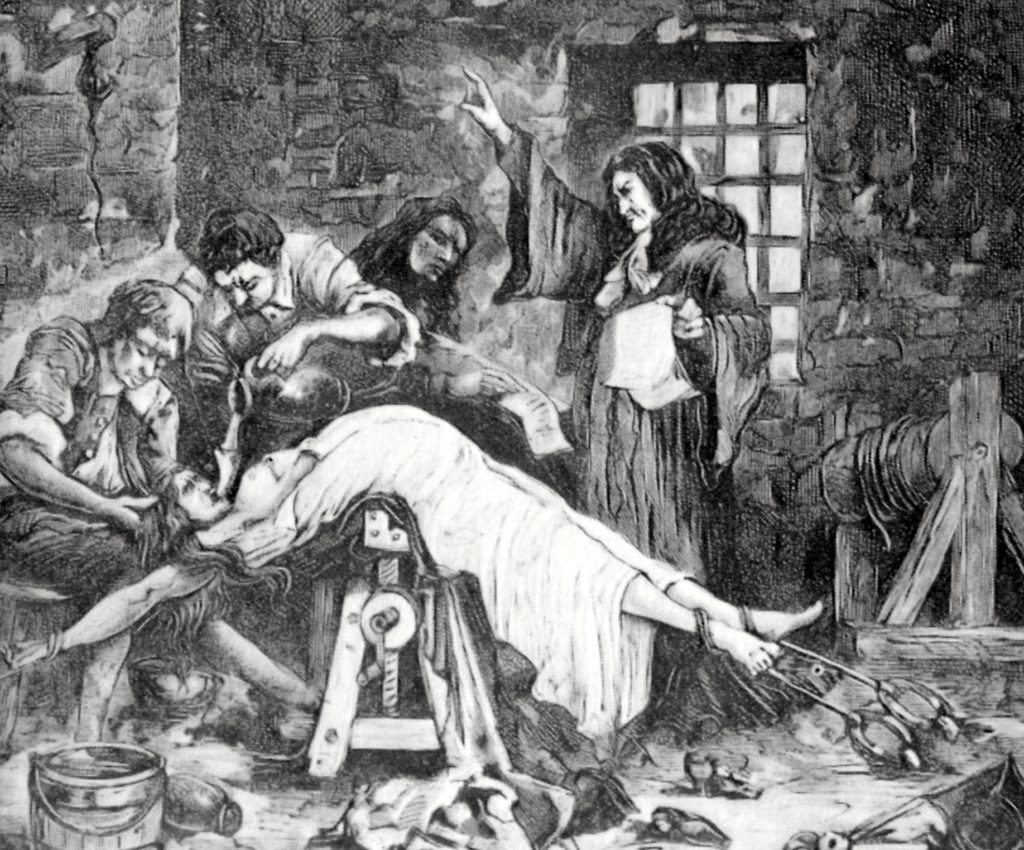

Enfin, la sentence tombe :

« La marquise est condamnée à la question — ordinaire et extraordinaire —, à faire amende honorable devant le portail de Notre-Dame, pieds nus, la corde au cou et tenant une torche ardente, à être ensuite menée en place de Grève pour y avoir la tête tranchée, puis à être brûlée et ses cendres jetées au vent… »[2]

Charles Le Brun, peintre officiel à la cour du roi, l’a saisie sur son tombereau ; c’est la seule image qu’il nous reste de celle-qui-fut-un-jour-Marie-Madeleine-de-Brinvilliers.

Pendant ce temps-là, Hemlock & H. échangent encore, main dans la main, « les fleurs tristes et douces de l’attachement. Ce sel que nous avons mangé. » (Quarante ans durant.)

Nous sommes à Londres, à la fin de l’époque victorienne ; Jack l’Éventreur sévit à Whitechapel.

Nous sommes aux Indes britanniques, sous le règne d’Edouard VII.

Nous sommes loin de la « flamboyante révolte de Beatrice Cenci », loin du « rut de tigresse animant la Brinvilliers » … Augusta Fulham (version coloniale et british de Madame Bovary) glisse, simplement glisse … « Elle avait trouvé dans le crime un excès paraissant d’abord la soulever au-dessus d’elle-même mais à présent le rôle finissait et c’étaient les horreurs de l’incarcération qui accompagnait le dernier acte du drame. »[3]

Pendant ce temps-là, Hemlock implore H. :

« Si tu meurs, je te demande de revenir vers moi. Je suis née dans une maison hantée, je suis moi-même pleine de fantômes. »

H. reviendra ; notamment dans Les Héritages …

« Toute âme est un puits de mine, dit encore Hemlock. On n’y voit rien … Mais les pierres, elles, les pierres n’oublient jamais. »

Les pierres n’oublient jamais …

Les Héritages, roman inédit prévu au printemps dernier, paraît chez Bourgois le 15 octobre prochain. Il y a quarante-cinq ans, les éditions Christian Bourgois avaient déjà publié un texte de l’auteur[4], La Mort de C., réédité en 2001 aux éditions Verticales par Bernard Wallet.

Cf. Le Mémo Gabrielle Wittkop

Les Héritages raconte l’histoire d’une maison hantée, la villa Séléné, sise au bord de la Marne de 1895 à 1995.

« La maison était née avec chaque pierre, s’était éveillée à chaque truelle de mortier, ouvrant ses yeux de vitres sur le monde. » Bâtisse de style néoclassique, avec colonnades — très Belle Époque —, elle comprend un sous-sol aménagé, un rez-de-chaussée qui s’ouvre au sud par une baie vitrée, deux grandes chambres avec salle de bains au premier étage et, couronnant le tout, un formidable attique éclairé d’œils-de-bœuf.

« … tout lui était venu avec le nom. A spell, disent les Anglais. Cela remonte au temps des pierres levées, des incantations, des mystères. Il suffit d’énoncer certains mots pour qu’éclatent les énergies d’où dépendra la destinée. A spell is said. Séléné.[5] »

Son premier propriétaire, Célestin Mercier, se pend à une poutre de l’attique.

Gabrielle Wittkop envisage les maisons de façon organique.

Séléné passe de main en main, logeant différents locataires : un dandy libertin, adepte de la roulette russe ; une artiste-peintre et ses deux pékinois ; des escargots et des rats ; un couple homo et leur corbeau Coco ; des familles, des enfants ; deux sœurs, un fossoyeur + un lieutenant allemand et son amie française.

Un petit sac de moleskine noire (contenant la corde utilisée par Célestin Mercier) apparaît parfois dans un recoin de Séléné … quelqu’un (homme, femme, enfant ou animal) doit mourir.

Une guerre passe.

« On rencontrait beaucoup de mutilés par les rues et de nouveaux aveugles, tendant en avant des mains tremblantes pour explorer un monde changé, tandis que des pères de famille à moustache blanche éructait Sambre-et-Meuse (…) Séléné semblait lasse. »

Après une victoire affolante, les années trente, Hitler, la drôle de guerre … voici venu le temps de l’Occupation.

Antoinette cache Hugo dans l’attique, le lieutenant Hugo, l’Allemand antinazi dévolu à « l’administration d’une section spéciale dans le cimetière d’Ivry : celle des déserteurs allemands exécutés et des suicidaires de la Wehrmacht (…) plus nombreux qu’on ne le sut jamais … »

Le couple Antoinette & Hugo évoque Gabrielle & Justus Wittkop. Les pages 111 à 115 sont poignantes.

Après la Libération, Séléné, très dégradée, est restaurée, puis relouée.

Dans les années 50, James Marshall Wilson la rachète et la rebaptise Nout (déesse de la voûte céleste, mère de tous les astres).

« Un jour d’été 1966, un couple s’arrêta devant la villa (…) Ils demeurèrent quelques instants encore devant cette maison qui avait abrité sous son toit les joies et les angoisses de leur histoire interdite. Puis, main dans la main, ils s’éloignèrent silencieux, en ce bref instant des quarante ans qu’heureux ils passèrent ensemble.[6] »

N’ayons pas peur des mots : Gabrielle Wittkop est un génie (nom masculin qui s’écrit avec un « e » à la fin).

Aristocrate dans l’âme, anarchiste de cœur, esprit libre et libertin, animal sauvage fuyant « le criminel homo sapiens », Gabrielle Wittkop est l’icône païenne idéale, l’idole gothique d’un conte de Villiers de L’Isle-Adam, une figure de Tarot ultime, un Grand Écrivain classique et baroque à la fois. Oserais-je dire de sa prose qu’elle est synesthésique[8] ? Tous les sens sont convoqués, avec l’humour en plus ; la prose de Gabrielle Wittkop est d’une immense générosité. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent[9] … le « rose chancreux » répond au « froissement vital, rappelant celui de la feuillée avant l’orage. »

Gabrielle Wittkop est d’une férocité distinguée, élégante, urbaine. Une férocité éclairée.

« Une porte ou une clef ».

Une voix inoubliable.

Gabrielle Wittkop, Hemlock (Quidam) 556 pages, 25€ EN LIBRAIRIE LE 8 OCTOBRE

Gabrielle Wittkop, Les Héritages (Bourgois) 170 pages, 17€ EN LIBRAIRIE LE 15 OCTOBRE

©Félicie Dubois, octobre 2020.

[1] Antienne : du latin médiéval antefana, altération du latin ecclésiastique d’origine grecque antiphona ; dans la musique liturgique, refrain repris par le chœur entre les versets d’un psaume.

[2] L’exécution de la Brinvilliers ne marque pas la fin mais le début de l’Affaire des Poisons, « affaire » si populaire qu’en avril 1679 Louis XIV établit une cour de justice spéciale, la Chambre Ardente, qui siégera jusqu’en juillet 1682 et prononcera trente-six condamnations à mort dont celle de la Voisin, née Catherine Deshayes, brûlée vive en place de Grève le 22 février 1680.

[3] « Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste : on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. » Blaise Pascal (1623-1662).

[4] Auteur sans « e », Gabrielle Wittkop y tenait beaucoup.

[5] Séléné : déesse de la Lune, sœur d’Hélios (le Soleil) et d’Éos (l’Aurore).

[6] C’est moi qui souligne…

[7] Je ne remercierai jamais assez Bernard Wallet…

[8] La synesthésie (« perception simultanée ») est un phénomène neurologique qui associe plusieurs sens à la fois.

[9] Charles Baudelaire, Correspondances (in : Les Fleurs du mal, 1857).

J’attends « les héritages » avec impatience. Merci Félicie.

Un tour à la librairie s’impose.

Superbe, fond et forme, et photos, je me suis régalé de tout, sans parler de l’impression jouissive

que ce texte a été écrit spécialement pour moi, tellement de choses me concernent… Bravo et merci !

C’est noté !

Un tour en ville s’impose ! 😉

Merci Felicie. 🙋♀️

Je suis un homme heureux ! Moi aussi.

Merci Félicie pour tant de générosité. Ce blog est un enchantement !

Mon commentaire a tardé, pardon …

Merci Félicie pour la découverte de cette femme fascinante, insoumise et libre

Le père Noel, très gentil, m’a offert « Les héritages » …

Et bien sur, comme d’habitude, ton texte et tout ce qui l’accompagne est superbe