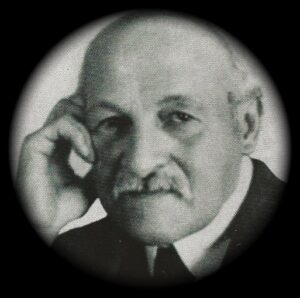

Maurice Leblanc 1864-1941

Maurice Leblanc

1864 — 1941

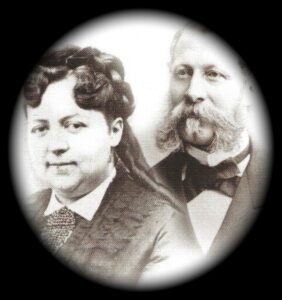

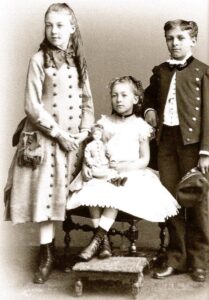

Marie Émile Maurice Leblanc est né à Rouen le 11 décembre 1864 dans une famille bourgeoise de la Seine-Inférieure. Son père, Émile, est armateur ; sa mère, Blanche, est issue d’une riche lignée de filateurs. Il a deux sœurs, dont Georgette, la cadette, sa complice, tragédienne & cantatrice.

Maurice Leblanc est mort le 5 novembre 1941 (une semaine après Georgette), vaincu par sa créature littéraire : Arsène Lupin — lequel, à ce jour, est toujours vivant.

Au pays de Madame Bovary

Le 11 décembre 1864, Achille Flaubert, frère aîné de Gustave & médecin de la famille Leblanc, met au monde le petit Maurice à l’Hôtel-Dieu de Rouen — capitale de la Normandie.

Maurice a une sœur aînée, Jehanne (1863 – 1945) ; il aura une sœur cadette, Georgette (1869 – 1941).

En 1875, Maurice Leblanc, 11 ans, fait son entrée en 6e au lycée Pierre-Corneille de Rouen. Il passe ses vacances chez un oncle maternel (Achille Grandchamp), au pied des ruines de l’abbaye de Jumièges, dans une maison de brique qui abrite aujourd’hui la poste et l’office de tourisme.

En 1876, Maurice Leblanc fait sa première communion à l’église Saint-Godard de Rouen.

L’enfant chemine à bicyclette en pays cauchois sur les traces de Maupassant[1] qu’il aime encore plus que Flaubert.

Le 8 mai 1880, Gustave Flaubert meurt à Croisset à l’âge de 58 ans.

En 1881, Maurice Leblanc obtient d’excellents résultats à la première partie de son baccalauréat ès lettres.

L’année suivante, accaparé par une liaison avec une femme mariée, il est reçu à la seconde partie du bac de justesse (CF son roman L’Enthousiasme publié en 1901 aux éditions Ollendorff).

En 1883, Maurice est militaire au 11e régiment d’artillerie de Versailles.

Sa mère, Blanche Leblanc, meurt en 1885. Maurice a 21 ans.

À Paris

En 1888, Maurice Leblanc quitte Rouen et ses « vilaines âmes » pour Paris et sa bohème. L’héritage qu’il reçoit de sa mère lui permet de se consacrer à lui-même.

Le jeune homme est alors un « dilettante en quête d’émotions »[2].

Maurice Leblanc s’installe à Montmartre (6 rue de Calais) avec Marie Ernestine Lalanne (récemment divorcée) ; fréquente le cabaret du Chat Noir où il rencontre son compatriote Alphonse Allais, de dix ans son aîné.

Le 10 janvier 1889, Maurice Leblanc épouse Marie Ernestine Lalanne (richement dotée). Ils emménagent dans un immeuble cossu des Batignolles (18 rue Clapeyron).

Le 18 août, Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste, comte de Villiers de L’Isle-Adam, meurt à Paris à l’âge de 50 ans.

Le 28 novembre 1889, Marie-Louise Leblanc naît à Nice, sur la Côte d’Azur, où ses parents passent l’hiver. L’été suivant, ils sont tous les trois à Vaucottes, sur la Côte d’Albâtre, villa Marie-Louise, propriété familiale des Lalanne. Maurice se promène à bicyclette, dans l’espoir d’apercevoir son maître, aux environs de « La Guillette ».[3]

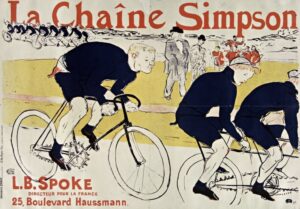

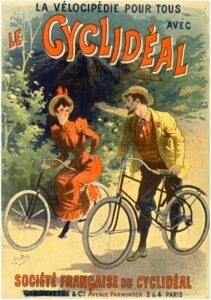

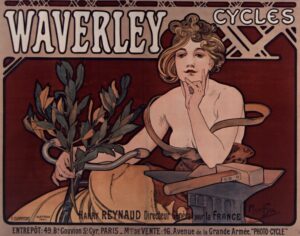

La bicyclette à deux roues de même dimension a remplacé le vélocipède acrobatique & casse-gueule ; équipée du pneu Michelin avec chambre à air, la « petite reine » remporte un succès fou. En France, à l’époque dite Belle (1889-1914), on compte 1 million de vélos et 300 vélodromes — dont, à Paris, le Parc des Princes (1897) et le Vélodrome d’Hiver (1909).

En mars 1890, Maurice Leblanc publie son premier texte dans la Revue Illustrée — Le sauvetage, un conte qui se déroule (déjà) à Étretat.

Le 22 avril 1891, Georgette Leblanc épouse Juan Minuesa dont elle se sépare bientôt pour s’installer à Paris avenue Victor Hugo.

Une femme

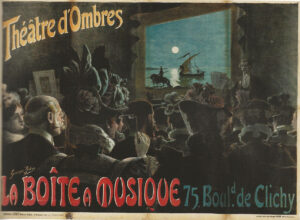

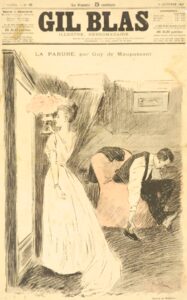

En 1892, Maurice Leblanc entre à la rédaction du Gil Blas — illustré hebdomadaire fameux pour avoir publié Auguste Villiers de l’Isle-Adam, Émile Zola, Octave Mirbeau, Guy de Maupassant …

À l’automne 1893, Maurice Leblanc publie son premier roman — Une femme[4] — initialement paru en feuilleton dans le Gil Blas. Léon Bloy lui écrit : « C’est du Maupassant si on veut, mais alors du Maupassant très supérieur, du Maupassant au bord des gouffres, insufflé par le plus âpre Flaubert. » Jules Renard enchérit : « Vous appellerais-je “digne héritier de Maupassant” ? Non, parce que vous êtes un écrivain personnel et que cette métaphore a un peu vieilli, mais, oui, parce que Maupassant avait bien du talent quoiqu’en dise Goncourt, et qu’être son héritier c’est être riche. »

Le 6 juillet, Guy de Maupassant était mort à Paris à l’âge de 42 ans.

La même année 93, Georgette est engagée comme chanteuse lyrique à l’Opéra-Comique. Elle fraie avec les Rose-Croix & le Sâr Peladan … s’adonne à la poésie symboliste de Maurice Maeterlinck[5].

En 1894, Maurice Leblanc publie un recueil intitulé Ceux qui souffrent[6]

En 1895, Maurice et Marie Ernestine se séparent. L’écrivain s’installe quartier des Ternes (10 bis rue Piccini). Il publie L’Œuvre de mort, roman, chez Ollendorff.

En 1896, Georgette signe un contrat avec le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Présentée à Maeterlinck, elle plait à celui qu’elle admire. Leur relation durera vingt-trois ans.

La même année 96, Maurice Leblanc entre au comité de l’Artistic Cycle Club où il rencontre le journaliste Pierre Lafitte (1872, Bordeaux – 1938, Paris).

En 1897, à l’occasion d’un séjour à Nice avec Georgette — le frère & la sœur ont l’habitude de voyager ensemble — Maurice tombe amoureux de Marguerite Wormser (en instance de divorce) qu’il épousera en secondes noces, après moult péripéties, le 31 janvier 1906.

En décembre 1897, le Gil Blas fait paraître en feuilleton Voici des ailes ! — un roman de Maurice Leblanc consacré à la bicyclette.

En cette fin de siècle où la vieille société s’écroule, l’homme cherche à se manifester en efforts individuels — écrit Maurice — l’énergie de chacun remplace l’absolutisme des foules. La bicyclette contient le germe des plus nobles initiatives et développe les plus solides qualités personnelles. Ne remarquez-vous pas d’ailleurs que son apparition coïncide avec la naissance des doctrines anarchistes ? Un jour viendra, le lendemain du grand soir, où la propriété de chacun sera réduite à l’unique bicyclette source de toute joie, de toute santé, de toute ardeur, de toute jeunesse. La bicyclette, compagne fidèle de l’homme.

Georgette et Maeterlinck emménagent villa Dupont, dans le XVIe arrondissement de Paris (rue Pergolèse). On y croise Auguste Rodin, Anatole France, Jules Renard, Oscar Wilde, Maurice Barrès, Stéphane Mallarmé, Jules Massenet …

Maurice Leblanc publie Les lèvres jointes chez Ollendorff. Le recueil passe inaperçu. Maurice souffre de l’estomac. Il s’installe à son tour villa Dupont tandis que Georgette et Maeterlinck déménagent rue Raynouard.

Le 29 octobre 1900, Maurice Leblanc entre à la SGDL.[7]

Mais le grand événement de l’année (sans blague ?) c’est l’Exposition Universelle de Paris (cinquième du nom).[8]

Après celle de 1889 qui dota la capitale d’une Tour Eiffel initialement vouée à la démolition, l’Exposition Universelle de 1900 donnera aux Parisiens le Grand & le Petit Palais, la Gare des Invalides & la Gare d’Orsay, ainsi que la première ligne du métropolitain.

Vitrines de la Révolution Industrielle du XIXème siècle en Europe, les expositions universelles dont Paris se fait une spécialité contribuent à « la foi universelle dans un progrès linéaire des Sociétés par les moyens de la technique, de l’industrie et du commerce, en vertu d’un postulat deux fois optimiste sur l’Occident et sur la nature humaine. »[9]

L’Exposition de 1900 est placée sous le signe de l’électricité — « symbole du siècle qui s’ouvre, énergie propre, maniable, féérique, s’opposant au noir charbon qu’il faut extraire des entrailles de la Terre et qui représente le siècle qui s’achève. »[10]

L’attraction vedette est un trottoir roulant posé sur un viaduc à 7 mètres du sol pour ne pas gêner la circulation des voitures hippomobiles, d’un ou plusieurs chevaux (selon qu’il s’agit d’un tilbury, d’un landau, d’une calèche, d’un coupé ou d’une berline).

Le bruit continu insupporte les riverains ; un conseiller municipal s’en fait l’écho : il s’appelle Arsène Lopin. (J’dis ça, j’dis rien.)

En 1901, Maurice Leblanc publie L’Enthousiasme chez Ollendorff. Le roman autobiographique auquel tenait tant son auteur n’a aucun succès. Maurice souffre de gastrique chronique.

Le 12 août 1902 : naissance de Claude, fils de Maurice & Marguerite Leblanc.

Maeterlinck et Debussy se fâchent, le second ayant préféré la soprano américaine Mary Garden à Georgette Leblanc pour le rôle de Mélisande dans l’opéra tiré de la pièce du premier : Pelléas et Mélisande.

En 1904, Maurice Leblanc accepte une commande du journal L’Auto qu’il intitule « L’itinéraire Balzac » (un tour complet des villes citées dans La Comédie humaine) où l’on peut lire : L’automobile et le revolver sont des instruments propres à provoquer un vertige de puissance à quiconque les utilise puisque chacun d’eux développe une énergie hors de proportion avec celle nécessitée par le geste qui la libère.

X fois Arsène Lupin

Émile Leblanc, père, meurt le 24 janvier 1905.

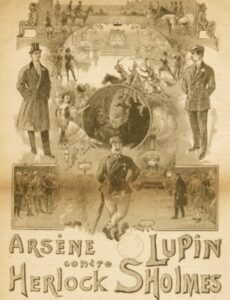

Le 15 février, Pierre Lafitte lance le premier numéro de la revue Je sais tout. Il demande à son ami Maurice d’inventer un héros populaire capable de concurrencer le Sherlock Holmes de Conan Doyle.[11] Maurice ne va pas créer un détective de plus, mais un personnage de voleur séducteur, bandit d’honneur & prestidigitateur.

Le 15 juin, L’Arrestation d’Arsène Lupin est publiée dans Je sais tout.

C’est un coup de génie : la mystification élaborée par l’auteur fonctionne immédiatement. Qui parle ? Qui raconte cette histoire ? Lupin, bien sûr ! … on ne le comprend qu’à la fin. Le lecteur est berné, emballé.

L’étrange voyage ! Il avait si bien commencé, cependant. Pour ma part, je n’en fis jamais qui s’annonçât sous de plus heureux hospices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s’y trouvait réunie. Des relations se formaient, des divertissements s’organisaient. Nous avions cette impression exquise d’être séparés du monde, réduits à nous-mêmes comme sur une île inconnue, obligés, par conséquent, de nous rapprocher les uns des autres.

Et nous nous rapprochions.[12]

Maurice Leblanc l’ignore encore : il ne sera pas le nouveau Maupassant, mais l’historiographe d’un personnage imaginaire, archétype du dandy de la Belle Époque. C’est ainsi qu’un soir d’hiver, Arsène Lupin me raconta l’histoire de son arrestation. […] Son portrait ? Comment pourrais-je le faire ? Vingt fois j’ai vu Arsène Lupin, et vingt fois c’est un être différent qui m’est apparu. Ou plutôt, le même être dont vingt miroirs m’auraient renvoyé autant d’images déformées. […] « Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. »[13]

À l’époque dite Belle, la bourgeoisie parisienne invente la résidence secondaire. On y passe l’été, en Normandie, sur la côte fleurie ou sur la côte d’albâtre. Le reste du temps, les demeures abandonnées sont les proies d’un nouveau genre de bandit : le cambrioleur.

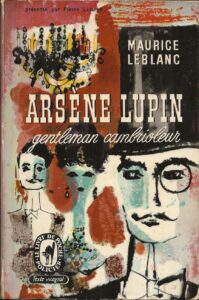

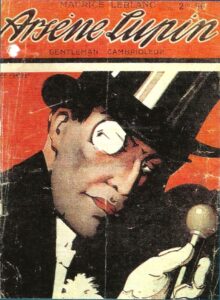

Le 10 juin 1907, Lafitte fait paraître un recueil de nouvelles intitulé Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Fin juillet, 11 000 exemplaires ont été vendus.

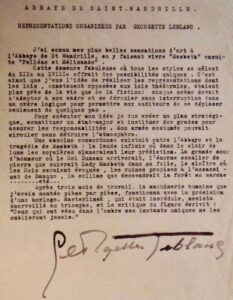

Georgette et Maeterlinck ont investi l’abbaye de Saint-Wandrille désertée par ses moines bénédictins depuis la loi de 1901 interdisant les congrégations religieuses. Georgette s’y produit dans des représentations des œuvres de Maeterlinck et de Shakespeare.

En 1908, la « pièce policière à grand spectacle » Arsène Lupin (transposée au théâtre, en 4 actes par MM. Victor Darlay & Henry de Gorsse) fait les beaux soirs de l’Athénée (avec André Brulé dans le rôle d’Arsène Lupin).

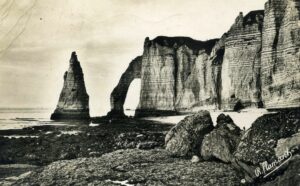

En 1909, Maurice Leblanc publie L’Aiguille creuse chez Lafitte.

Un royaume invisible au sein des eaux et à dix brasses de la terre. Une forteresse ignorée, plus haute que les tours de Notre-Dame, c’est l’asile et c’est aussi la formidable cachette de tous les trésors des rois, grossi de siècle en siècle, tout l’or de France, tout ce qu’on extrait du peuple, tout ce qu’on arrache au clergé, tout le butin ramassé sur les champs de bataille de l’Europe, c’est dans la caverne royale qu’on l’entasse […] L’aiguille d’Étretat est creuse ! Phénomène naturel ? Excavation produite par des cataclysmes intérieurs ou par l’effort insensible de la mer qui bouillonne, de la pluie qui s’infiltre ? Ou bien œuvre surhumaine, exécutée par des humains, Celtes, Gaulois, hommes préhistoriques ? Questions insolubles sans doute. Et qu’importait ? L’essentiel résidait en ceci : l’aiguille était creuse. À quarante ou cinquante mètres de cette arche imposante qu’on appelle la porte d’Aval et qui s’élance du haut de la falaise, ainsi que la branche colossale d’un arbre, pour prendre racine dans les rocs sous-marins, s’érige un cône calcaire démesuré, et ce cône n’est qu’un bonnet d’écorce pointu posé sur du vide ![14]

« Oui, bien sûr, l’aiguille est creuse. D’abord parce que si elle n’était pas creuse, Arsène Lupin n’existerait pas. Or comme l’existence d’Arsène Lupin est avérée, il est évident, par pur syllogisme, que l’aiguille est creuse » confirme aujourd’hui l’écrivain Didier Blonde.[15]

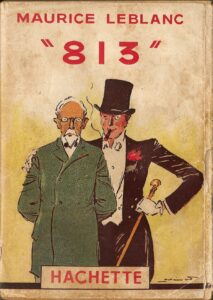

Mars 1910, publication en feuilleton de 813 dans Le Journal. Le roman paraît en juin chez Lafitte. Le 28 octobre, Arsène Lupin revient au théâtre du Châtelet dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmès.

En 1911, Maurice & Marguerite s’installent dans un hôtel particulier de la villa Herran (qui donne sur la rue de la Pompe). Georgette triomphe au théâtre Réjane dans L’Oiseau bleu de Maeterlinck (lequel remporte le prix Nobel de Littérature).

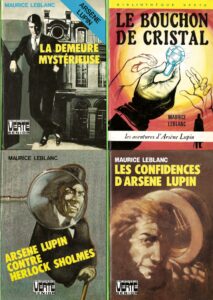

En 1912, Maurice Leblanc publie Le Bouchon de cristal ; puis, toujours chez Lafitte, Les Confidences d’Arsène Lupin.

En 1913, Maurice Leblanc signe un contrat avec le studio de cinéma Éclair-Menchen. Le film Arsène Lupin contre Ganimard est présenté à Paris en décembre.

En 1914, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur paraît dans une collection bon marché sous une couverture de Léo Fontan. Jamais décrit précisément par son auteur, il a trouvé sa silhouette : Haut de forme & cape noire & monocle & canne à pommeau.

À l’été de la même année, la Première Guerre Industrielle Mondiale est déclarée ; Maurice Leblanc, 50 ans, est trop âgé pour y participer.

1915, Le Journal donne en feuilleton un roman de Maurice Leblanc intitulé L’Éclat d’obus[16] inspiré par les horreurs du front.

1916, les éditions Hachette rachètent les publications de Lafitte.

En 1919, à Étretat, Maurice Leblanc achète la villa « Le Sphinx » qu’il louait à l’éditeur Eugène Fasquelle depuis quatre ans et la rebaptise « Le Clos Lupin ».

Il publie L’île aux trente cercueils[17] — « un roman d’horreur druidique », selon Benoît Duteurtre[18], qui n’aurait pas déplu à Villiers de l’Isle-Adam.

Georgette Leblanc

En 1919, Georgette et Maeterlinck se séparent. Le Prix Nobel cède son bail sur l’abbaye de Saint-Wandrille au constructeur d’avions Jean Latham (lequel y séjournera jusqu’au retour des moines bénédictins en 1931).

À l’automne 1920, Georgette embarque sur L’Olympic pour les États-Unis avec sa secrétaire Monique Serrure (1878 – 1968).

J’allais quitter la France, quand elle m’écrivit de Belgique ces simples mots : « Je suis bien peu de choses … mais l’idée que tu pars seule et si loin me torture. Je n’ai plus personne au monde. Accepte ma vie, je te la donne. » […] À Paris, quand elle paru chez moi, avec son regard tranquille, il me sembla que toute la paix des béguinages flamands allait m’accompagner sur le nouveau continent ».[19]

En 1923, Georgette revient en France avec Margaret Caroline Anderson (1886, Indianapolis – 1973, Le Cannet), éditrice féministe & libertaire qu’elle a rencontrée à New York.

En 1914, Margaret Anderson avait fondé The Little Review, écrit Georgette, l’organe le plus avancé parmi les revues américaines — littérature, musique, critique, théâtre, cinéma, peinture, sculpture, architecture et machine. Sa revue portait comme « slogan » : « Un magazine ne faisant aucune concession au goût du public ». […] elle présentait Rimbaud, Apollinaire, Max Jacob, Cocteau, Paul Éluard, Reverdy, Louis Aragon, André Breton, Delteil, Radiguet, Jules Romains et Gide, Tzara et Philippe Soupault … Stravinsky, les Six, Satie, Schoenberg, Bartok … Picasso, Modigliani, Derain, Matisse, Braque, Léger, Juan Gris, Picabia, Marc Chagall … Brancusi, Zadkine, Lipchitz et l’étonnant Gaudier Brzeska, le jeune sculpteur polonais tué pendant la guerre en combattant dans l’armée française. Dans la littérature anglaise The Little Review publiait Ernest Hemingway, Aldous Huxley, T.S. Eliot, Ezra Pound, Gertrude Stein, et elle fut la première à imprimer en « serial » le chef-d’œuvre qui a bouleversé la littérature contemporaine anglaise — Ulysse de James Joyce. Dans la puritaine Amérique, cette publication fit scandale. Margaret Anderson et sa collaboratrice Jane Heap furent accusées de publier une littérature obscène. Il y eut un procès qu’elles perdirent brillamment. […] À Paris, en mai 1929, Margaret et Jane firent paraître le dernier numéro de la Little Review avec l’annonce suivante que je traduis textuellement : « Nous avons présenté vingt-trois mouvements d’art moderne, représentant dix-neuf pays. Pendant plus d’une décade nous avons découvert, glorifié et tué. Nous avons bataillé, souffert de la faim et risqué la prison. […] Notre mission est finie. L’art contemporain est « arrivé » et pendant cent années, peut-être, il n’existera plus que — répétition. »[20]

Georgette & Margaret & Monique emménagent au phare de Tancarville.

Bientôt entre nous trois l’unité allait s’établir pour nous donner une existence adorable et spacieuse.[21]

Les trois femmes vivront ensemble jusqu’à la mort de Georgette (en 1941).

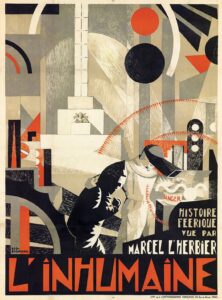

Le 3 décembre 1924, sortie au Madeleine Cinéma Gaumont de L’Inhumaine — drame muet de Marcel L’Herbier (scénario de Pierre Mac Orlan, décors de Fernand Léger & Robert Mallet-Stevens, costumes de Paul Poiret, musique de Darius Milhaud) avec Georgette Leblanc, quarante-cinq ans, dans le rôle d’une femme fatale.

Son frère Maurice publie La Comtesse de Cagliostro.

Ils sont au sommet de leur art.

La Comtesse de Cagliostro alias Joséphine Balsamo

Mon Lupin préféré, celui où tout est dit (nous n’en saurons pas plus) …

— J’étais là, dit-il, avec une ardeur pleine d’enjouement. J’étais là, et je sais qui vous êtes ! Fille de Cagliostro, je vous connais. Bas les masques ! Napoléon 1er vous tutoyait … Vous avez trahi Napoléon III, servi Bismarck, et suicidé le brave général Boulanger ! Vous prenez des bains dans la fontaine de Jouvence. Vous avez cent ans … et je vous aime.

[…]

— Et toi, mon petit ? Qu’est-ce que tu es ? Car enfin, il faudrait bien étaler ton jeu aussi. Qui es-tu ?

— Je m’appelle Raoul d’Andrésy.

— Des blagues ! Tu t’appelles Arsène Lupin. Ton père, Théophraste Lupin, qui cumulait le métier de professeur de boxe et de savate avec la profession plus lucrative d’escroc, fut condamné et emprisonné aux États-Unis où il mourut. Ta mère reprit son nom de jeune fille et vécut en parente pauvre chez un cousin éloigné, le duc de Dreux-Soubise. Un jour, la duchesse constata la disparition d’un joyau de la plus grande valeur historique, qui n’était autre que le fameux collier de la reine Marie-Antoinette. Malgré toutes les recherches on ne sut jamais qui était l’auteur de ce vol, exécuté avec une hardiesse et une habileté diaboliques. Moi, je le sais. C’était toi. Tu avais six ans.[22]

En 1928, Maurice Leblanc publie L’Agence Barnett et Cie, en volume, chez Hachette, tandis que La Demeure mystérieuse paraît en feuilleton dans Le Journal.

Sir Arthur Conan Doyle meurt en 1930. Maurice Leblanc écrit (pro domo) : Celui qui vient de mourir n’est pas près de mourir dans la mémoire des hommes. Créer un type, ne fut-ce qu’un seul, ne pensez-vous pas que ce soit la marque de quelque souffle intérieur ?

En 1931, Georgette Leblanc fait paraître ses Souvenirs aux éditions Bernard Grasset.

1932, sortie en France du film américain Arsène Lupin avec les frères Barrymore.

Son nom d’Arsène Lupin

1935, Maurice Leblanc est en train d’écrire le Dernier Amour d’Arsène Lupin[23] quand il est victime d’une attaque cérébrale.

« C’est à cause de Lupin », dit-il en revenant de loin : Je suis son témoin, je suis son prisonnier.

Depuis le début, Maurice est jaloux de Lupin (lequel a beaucoup plus de succès que lui). Ce n’est pas faute d’avoir essayé de le faire disparaître … à chaque fois, l’Arsène revient.

C’est dur, il me suit partout, je ne peux plus m’en débarrasser. Il s’assied à mon bureau en même temps que moi. Je suis devenu son ombre, je lui obéis.

Au Clos Lupin, Maurice cache des armes sous son lit et fait clouter la petite porte à droite par laquelle Arsène est supposé venir le visiter …

Maurice est passé de l’autre côté.

Ce qui suit continue sans lui.

1937, sortie du film Arsène Lupin détective (d’après L’Agence Barnett) avec Jules Berry dans le rôle de Lupin.

1938, sortie en France du film américain Le Retour d’Arsène Lupin (toujours avec les frères Barrymore).

……………………………

Georgette Leblanc meurt le 28 octobre 1941, au Cannet, où elle est enterrée ; son frère Maurice la suit une semaine plus tard, le 5 novembre, à Perpignan. Il repose au cimetière du Montparnasse, à Paris, tout près de Guy de Maupassant.

Postérité

Si la plupart des « romans psychologiques » de Maurice Leblanc sont ignorés des éditeurs, les aventures d’Arsène Lupin sont disponibles en version poche, collector, coffret, quasi dans le monde entier.[24]

J’ai découvert Maurice Leblanc dit Arsène Lupin dans la Bibliothèque Verte[25] en même temps que Jack London, Fenimore Cooper, Walter Scott, R.L. Stevenson et … Edgar Alan Poe — traduit par Charles Baudelaire.

Bien plus qu’au cinéma[26] , je l’ai aimé à la télévision :

Dans la série de Jacques Nahum (1971-1974) avec Georges Descrières (et, surtout, Jacques Dutronc …)

Dans celle d’Alexandre Astruc & Roland Laudenbach (1980) avec Jean-Claude Brialy :

Moins dans celle de Jacques Nahum, avec François Dunoyer : Le retour d’Arsène Lupin (1989-1990) suivi des Nouveaux exploits d’Arsène Lupin (1995-1996)

Et puis longtemps, bien longtemps après, il y a eu Lupin — la série produite par Netflix (2021) avec Omar Sy (non pas dans le rôle d’Arsène, mais dans celui d’un lecteur des aventures du gentleman cambrioleur).

Par acquit de conscience, j’ai regardé le premier épisode.

Je n’aime pas dire du mal et ne ferai aucun commentaire, sinon que depuis la diffusion de la première saison, Arsène Lupin est devenu l’égal des super héros ©Marvel et Le clos Lupin, à Étretat[27] – « mon meilleur Lupin », disait Maurice Leblanc — est assiégé par des hordes d’admirateurs qui font de la station balnéaire normande un des lieux touristiques les plus visités de France.

Chapeau l’artiste !

Arsène Lupin pivote sur ses talons, tournoiement qu’il fait suivre d’une esquisse de cancan et de gigue.

… il eut une vertu qui n’est pas à dédaigner et dont on doit lui tenir compte, en ces temps moroses :

il eut le sourire.[28]

©Félicie Dubois, décembre 2022

[1] Guy de Maupassant (1850, Château de Miromesnil, près de Dieppe ; 1893, Paris). Romancier (Une Vie, 1883 ; Bel-Ami, 1885 ; Pierre et Jean, 1888 …) & conteur (Boule-de-Suif, 1880 ; Les Contes de la bécasse, 1883 ; La Petite Roque, 1886 ; Le Horla, 1887 …) Disciple de Gustave Flaubert (1821, Rouen — 1880, Croisset) grantécrivain français : La Tentation de saint Antoine (1849-1856-1874) ; Madame Bovary (1856-1857) ; Salammbô (1862) ; L’Éducation sentimentale (1869) ; Trois Contes (1877) ; Bouvard et Pécuchet (posth. 1881). Flaubert est également l’auteur d’une inoubliable correspondance dont celle avec George Sand (Flammarion, 1981) que j’ai toujours à portée de main.

[2] Dixit Jacques Derouard (régent du Collège de Pataphysique) LE biographe de Maurice Leblanc. CF Maurice Leblanc, Arsène Lupin malgré lui (Séguier, 1989 ; réédition 2001) ; Dictionnaire Arsène Lupin (Encrage, 2001) ; Le monde d’Arsène Lupin (Encrage, 2003) ; Maurice Leblanc. 1864-1941 (Omnibus, 2004) ; Dans les pas de Maurice Leblanc. Promenades littéraires avec Arsène Lupin (OREP, 2010).

[3] CF http://www.laguillette.com/

[4] Maurice Leblanc, Une femme (Ollendorff, 1893).

[5] Maurice Maeterlinck (1862, Gand – 1949, Nice) ; écrivain belge francophone, disciple de Villiers de l’Isle-Adam, jeune protégé d’Octave Mirbeau, ami de Stéphane Mallarmé, et … prix Nobel de Littérature en 1911. Personne n’est parfait.

[6] CF https://fr.wikisource.org/wiki/Ceux_qui_souffrent

[7] CF https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/la-sgdl/la-sgdl-et-son-histoire/la-sgdl-depuis-1838

[8] … après celles de 1855, 1867, 1878, 1889 ; avant celles de 1925, 1931, 1937.

[9] Pascal Ory, Les Expositions Universelles de Paris (Ramsay, 1982).

[10] Gabrielle Cadier-Rey, Les Français de 1900 (Circonflexe, 1999).

[11] Sir Arthur Conan Doyle (1859, Édimbourg – 1930, Crowborough) créateur du détective Sherlock Holmes et du docteur Watson, son collaborateur & biographe.

[12] Maurice Leblanc, L’arrestation d’Arsène Lupin ; in : Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur (Lafitte, 1907).

[13] Maurice Leblanc, L’arrestation d’Arsène Lupin ; in : Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur (Lafitte, 1907).

[14] Maurice Leblanc, L’aiguille creuse (Lafitte, 1909).

[15] Didier Blonde est l’auteur, notamment, de Voleurs de visages. Sur quelques cas troublants de changements d’identité : Rocambole, Arsène Lupin, Fantômas et Cie (Métailié, 1992).

[16] Maurice Leblanc, L’éclat d’obus (Lafitte, 1916).

[17] Maurice Leblanc, L’île aux trente cercueils (Lafitte, 1919).

[18] Benoît Duteurtre, Dictionnaire amoureux de la Belle Époque et des Années Folles (Plon, 2022).

[19] Georgette Leblanc, La Machine à courage (J.B. Janin, Paris, 1947).

[20] Georgette Leblanc, La Machine à courage (J.B. Janin, Paris, 1947).

[21] Georgette Leblanc, La Machine à courage (J.B. Janin, Paris, 1947).

[22] Maurice Leblanc, La Comtesse de Cagliostro (LGF, 1964).

[23] Maurice Leblanc, Le Dernier Amour d’Arsène Lupin, édition posthume (Balland, 2012).

[24] Pour une bibliographie exhaustive CF http://arsenelupingc.free.fr/bibliographie.php

[25] Après la Bibliothèque Rose, créée en 1856 par les éditions Hachette pour les enfants de 6 à 12 ans, la Bibliothèque Verte, lancée en 1923, s’adresse à ceux que l’on n’a pas encore identifié comme « adolescents » — les 13/19 ans.

[26] Au cinéma : Les Aventures d’Arsène Lupin (1957) + Signé Arsène Lupin (1959) de Jacques Becker, avec Robert Lamoureux ; Arsène Lupin (2004) de Jean-Paul Salomé, avec Romain Duris.

[27] CF https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/le-clos-lupin-maison-maurice-leblanc/

[28] Arsène Lupin alias Maurice Leblanc / ou l’inverse.

Merci pour ce mémorable duo Georgette & Maurice, votre plume fûtée, mon grand sourire du matin !

Bravo Félicie et merci pour ce travail, que je viens de partager sur les réseaux.

Etrange ! M’est revenu en mémoire le buste de Hugo rencontré le w-end dernier dans l’appartement de la Place des Vosges (surdimensionné pour la pièce où il est installé), en compagnie de Judith ; seriez-vous notre Rodin de la biographie ? Devriez proposer vos services (écriture et voix off) aux films documentaires à ce sujet des femmes et hommes de lettres, Félicie ; hyper chouettisssime portrait, merci

Oh oui oui, quel duo, Georgette et Maurice, et même quel trio avec l’autre Maurice, que je vénère – aussi -. Et quelle iconographie ! grand bonheur à lire encore une fois, un tourbillon, merci beaucoup.

(petite coquille : Lipshitz)

Lecture achevée: suis secouée. Ça mérite d’y retourner et de profiter des passerelles entre les Mémorables pour s’imprégner du tout. Un vrai régal de lecture ( comme toujours), tellement riche. Quelle merveille l’interview de la rivale de Georgette!

Merci mille fois

Un régal encore une fois. Je flâne, je prends les chemins de traverse…. Mille mercis, Félicie ! 💕

Je ne savais pas que Georgette était la sœur de Maurice. Mes parents ne loupaient pas la série TV avec Georges Descrières dans le rôle d’Arsène Lupin. J’ai eu la chance de voir « L’inhumaine » dans son intégralité avec un orchestre dans la fosse, grâce au travail d’une petite maison de production : « La boîte à images ». Je me suis délecté à lire, a voir, à entendre et à apprendre. Merci ! A la prochaine !