Érik Satie – 1 : La grosse peine d’Érik Satie

Érik Satie

1866-1925

I

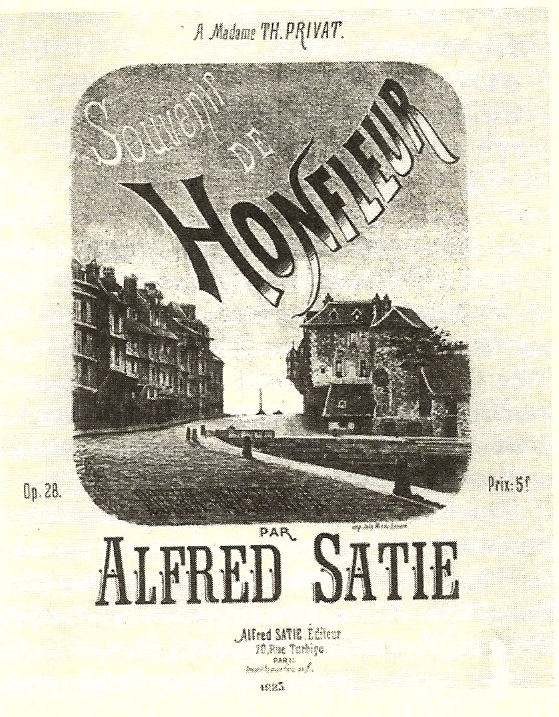

Éric Alfred Leslie Satie est né le 17 mai 1866 à Honfleur (rue Haute), nous reviendrons sur ce sujet. Érik Satie est mort le 1er juillet 1925 à Paris (hôpital Saint-Joseph) comme tout le monde. Il est enterré au cimetière communal d’Arcueil (94110). Passons.

Crin-Crin

Londres, 19 juillet 1865 : Jules Alfred Satie, courtier maritime à Honfleur, et Jane Leslie Anton, gouvernante anglaise d’origine écossaise, s’unissent par les liens du mariage dans une église anglicane. L’événement est mal accueilli par la mère d’Alfred, Eulalie Satie, catholique pratiquante et volontiers anglophobe. Lorsque le couple s’installe chez les parents d’Alfred (rue Haute), Eulalie déclare la guerre à sa bru venue d’Angleterre.

Honfleur, 17 mai 1866 : Jane Anton-Satie donne naissance à son premier enfant, Éric Alfred Leslie. Elle se bat pendant plusieurs mois contre sa belle-mère pour que le nouveau-né soit baptisé sous le rite de l’Église anglicane. Suivront trois autres petits anglicans, soustraits à l’Église catholique & apostolique & romaine — et à Eulalie : Olga (1868-1948) ; Conrad (1869-1938) ; Diane (1871-1872).

En 1871, au lendemain du conflit Franco-Prussien et de la Commune de Paris, fatigué des guerres atrabilaires menées par son épouse et sa mère — chaque jour que Dieu fait —, Alfred Satie décide de séparer les belligérantes. Il vend sa charge de courtier maritime et emmène femme & enfants à Paris.

Bilingue français/anglais, Alfred sera traducteur & libraire (le jour), compositeur & éditeur de musique légère (la nuit).

1872 : annus horribilis. Le 27 avril, Diane, la benjamine de la fratrie Satie, meurt subitement à l’âge d’un an et demi. Six mois plus tard, le 27 octobre, Jane, la mère, succombe à une crise cardiaque à l’âge de trente-quatre ans. Le père, Alfred, se retrouve veuf à trente ans. Il confie ses enfants à sa famille et part à l’étranger.

Olga, quatre ans, est accueillie par un grand-oncle, monsieur Fortin, au Havre.

Conrad, trois ans, retourne chez ses grands-parents paternels à Honfleur, rue Haute.[1]

Éric, lui aussi, revient au pays natal … cependant, à six ans, Eulalie considère qu’il est assez grand pour être mis en pension. Avant l’inscription au collège, le petit garçon devra abjurer la religion anglicane de sa maman et recevra, aux côtés de Conrad et Olga, le baptême catholique en l’église Sainte-Catherine, paroisse des Satie, construite au XVème siècle pour célébrer la fin de la Guerre de Cent Ans et le départ des Anglais.

L’enfant portera l’uniforme du collégien — le premier de tous ses costumes —, de six à douze ans. Et cela lui fit grosse peine.[2]

Éric n’a qu’un ami, son oncle Adrien Satie, surnommé Sea Bird, oiseau des mers intempérant qui l’emmène au théâtre et lui apprend à boire. Mon oncle — ainsi que tous les braves militaires — buvait avec une surprenante abondance tout en racontant force histoires dont le sel lui grattait le gosier et le poussait à lever le coude sans arrêt.[3]

Éric — rebaptisé « Crin-Crin », ceci explique cela — s’intéresse à la musique.

Afin de le soustraire aux poisons des cafés concerts, azur & maritimes, grand-mère Eulalie inscrit son petit-fils aux leçons de Gustave Vinot, organiste & Maître de Chapelle en l’église Saint-Léonard, ancien élève de l’école Niedermeyer, qui lui apprend — ça lui apprendra — l’art du plain-chant. Chant monodique religieux, chant grégorien … le verbe de l’antique Église, l’âme du Moyen-Âge.[4]

1878 : annus horribilis /bis. Maître Vinot quitte le joli petit port de la jolie petite ville d’Honfleur pour un nouveau poste à Lyon, du jour au lendemain, sans prévenir ses élèves. L’oncle Sea Bird ne répond plus à l’appel (sinon du grand large …) Et, le 14 septembre, grand-mère Eulalie meurt d’hydrocution sur la plage de Vasouy, à quatre kilomètres au sud de la rue Haute.

Éric Satie a douze ans et il est seul au monde.

Après sept ans de voyages à l’étranger, Alfred Satie est de retour à Paris.

Le 21 janvier 1879, il épouse en secondes noces Eugénie Barnetsche — pianiste & compositrice de salon —, récupère ses trois enfants — Éric, Conrad & Olga —, et loue un appartement rue de Constantinople, dans le huitième arrondissement.

Crin-Crin aime la musique ?

Sa belle-mère (qu’il déteste) en fera un musicien bien installé.

Non.

Eugénie inscrit Éric au Conservatoire National Supérieur où il mettra un point d’honneur à s’ennuyer comme un rat mort.

Monsieur-le-Pauvre

En septembre 1884, Érik Satie, dix-huit ans, orthographie son prénom avec un « k » (en hommage à ses ancêtres Vikings, dit-il) pour signer sa première composition : Allegro, une valse inspirée d’une chanson populaire (J’irai revoir ma Normandie ©Frédéric Bérat).

Érik Satie lit Baudelaire & Verlaine & Rimbaud & Mallarmé + les Contes d’Andersen + Gustave Flaubert. Il écoute Bach + Chopin + les vedettes du café-concert[5].

Ses nourritures terrestres sont d’une variété qui déplait ; la chanson de cabaret y côtoie le plain-chant médiéval, c’est original. Satie est tout sauf un sentimental.

L’enseignement académique du Conservatoire l’horripile, l’autoritarisme niaiseux de sa belle-mère l’insupporte … à l’automne 1886, Érik Satie quitte Paris pour Arras où il intègre la 33e division d’infanterie.

Là, il s’engage pour trois ans. Cependant, décidément, Érik Satie ne supporte ni l’académisme, ni l’autorité, ni la hiérarchie. Cinq mois plus tard, il s’expose torse nu au froid glacial d’une nuit d’hiver septentrionale. La pneumonie qu’il contracte est si grave qu’on le libère de ses obligations militaires.

Érik Satie est réformé en avril 1887 et retourne à Paris.

Le jeune homme ne rentre pas dans sa famille. Laquelle ? Chez lui. Où ça ?

Au hasard de ses déambulations, Érik le Viking rencontre le catalan José Patricio Contamine de Latour (« poète » & « descendant de Napoléon »), avec lequel il noue une relation d’amitié largement arrosée.

Érik Satie compose les quatre Ogives pour piano, inspirées par l’architecture médiévale de Notre-Dame-de-Paris ; puis les trois Sarabandes (toujours pour piano), avec lesquelles il inaugure la forme en mosaïque — sa marque de fabrique.

La brièveté des pièces musicales d’Érik Satie exprime une volonté de resserrement et de concentration — écrit Vladimir Jankélévitch (…) Sans doute la réticence doit-elle être considérée comme un silence privilégié (…) une manière d’étrangler l’éloquence, une forme de la pudeur humaine devant l’indicible.[6]

Érik Satie entrevoit l’idée-germe, inutile de développer. Le papillon sera mort demain.

Un jour, il a volé au-dessus du jardin et Satie s’en souvient.

En décembre 1887, Érik Satie postule au titre de pianiste du plus fameux cabaret de Montmartre : LE Chat Noir. Il se présente au directeur sous un néologisme de son cru :

« Érik Satie, gymnopédiste.

— Une bien belle profession ! » réplique Rodolphe Salis, ravi par sa nouvelle recrue.

Oui.

« Fulcanelli » un mystérieux alchimiste au pseudonyme aux petits oignons, témoigne pour les siècles des siècles (contribuant ainsi largement à la renommée du cabaret montmartrois) : Beaucoup d’entre nous se souviennent du fameux Chat Noir, qui eut tant de vogue sous la tutelle de Rodolphe Salis ; mais combien savent quel centre ésotérique et politique s’y dissimulait, quelle maçonnerie internationale se cachait derrière l’enseigne du cabaret artistique ? D’un côté le talent d’une jeunesse fervente, idéaliste, faite d’esthètes en quête de gloire, insouciante, aveugle, incapable de suspicion ; de l’autre, les confidences d’une société mystérieuse mêlées à l’obscure diplomatie, tableau à double face exposé à dessein dans un cadre moyenâgeux.[7]

Au Chat Noir, Érik Satie rencontre Villiers de l’Isle-Adam (sans doute trop wagnérien à son goût /Cf. La Série Villiers) ; Paul Verlaine et Alphonse Allais (Cf. Alphonse Allais).

Sous le ciel honfleurais flotte la Fantaisie,

Cette muse un peu folle

Aux séduisants attraits,

Et comme elle inspire l’humour

D’Alphonse Allais,

En musique on lui doit les dons

D’Érik Satie… [8]

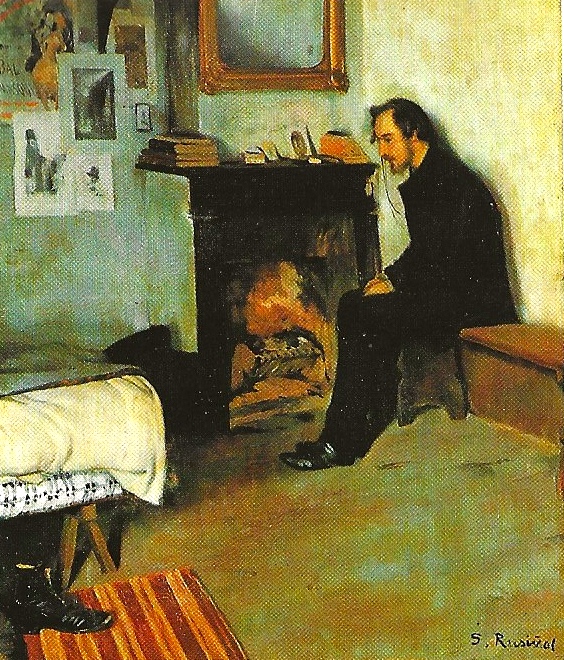

Érik Satie loue une chambre sur la butte Montmartre (6 rue Cortot), à quelques mètres de l’atelier de Suzanne Valadon. Il porte à présent le costume de l’artiste bohème — mélange de pèlerin, de punk-à-chien et de sacristain —, qui lui vaut le surnom de « Monsieur-le-Pauvre ».

En 1888, Érik Satie compose les trois Gymnopédies pour piano.

L’étymologie de « Gymnopédie » n’a pas bonne presse aujourd’hui.

À l’époque dite Belle (1889-1914), le fait de célébrer des corps adolescents nus et dansants dans la lumière crue du jour, roses de pudeur, sublimait un sentiment vertueux, celui de la « pureté », synonyme « d’innocence » — inaudible à présent.

Du 6 mai au 31 octobre 1889, l’Exposition universelle (dixième du nom, la quatrième organisée en France) se tient à Paris du Champ de Mars au Trocadéro, en passant par les Invalides et la colline de Chaillot.

Une quarantaine de pays invités & des millions de visiteurs célèbrent le centenaire de la Révolution française autour d’un monument aussi grandiose que provisoire, croit-on, construit pour l’occasion : la Tour Eiffel.

Le fantasme d’un Bonheur universel par le Progrès universel (scientifique & technologique) commence ici.

Le monde entier est à Paris.

Les peintres se passionnent pour les estampes japonaises et les musiciens explorent le mode pentatonique.[9]

En 1889, Érik Satie compose les premières Gnossiennes.

Le terme « gnossien » (du grec gnôsis : connaissance ; la Gnose étant devenue, au fil des siècles, « La Connaissance Suprême de tous les Mystères ») est un néologisme inventé par Satie. Celui-ci abandonne la terminologie musicale en usage pour indiquer, sur ses partitions, d’étranges didascalies :

Gnossienne n°1 : Très luisant ; Questionnez ; Du bout de la pensée ; Postulez en vous-même ; Pas à pas ; Sur la langue / Gnossienne n°2 : Avec étonnement ; Ne sortez pas ; Dans une grande bonté ; Plus intimement ; Avec une légère intimité ; Sans orgueil / Gnossienne n°3 : Conseillez vous soigneusement ; Munissez vous de clairvoyance ; Seul pendant un instant ; De manière à obtenir un creux ; Très perdu ; Portez cela plus loin ; Ouvrez la tête ; Enfouissez le son.

L’humour de Satie est une oblique pudeur qui s’exprime indirectement, secondairement, ironiquement, écrit Vladimir Jankélévitch, notre maître à tous (je parle pour moi)[10]. La marque de la pudeur n’est pas seulement de dire autre chose, mais aussi et surtout d’en dire moins. (…) l’esprit de litote est celui de l’homme non plus secret, mais discret et qui, réprimant en lui-même la furie expressive de l’appassionato et du disperato, reste constamment en retrait par rapport à l’émotion.

Pour Vladimir Jankélévitch : le temps gnossien, c’est le temps immobile.

Oui.

Le philosophe jouait volontiers au piano les mélodies d’Érik Satie — un musicien du petit matin, disait-il. Son ami, le pianiste Jean-Joël Barbier, évoquait quant à lui une musique mystérieuse qui frissonne au bord du vide.[11]

En 1891, Érik Satie est pianiste à l’Auberge du Clou[12] où il se lie à Claude Debussy.

Passons. Nous reviendrons sur ce sujet.

Érik & Claude fréquentent la Librairie de l’Art Indépendant[13] où Satie fait la connaissance de l’autoproclamé Sâr Joséphin Péladan[14].

Joseph-Aimé Péladan (1859-1918), écrivain & occultiste, est un illuminé mondain comme il en fleurit tant à l’époque dite Belle.

Sous couvert de réanimer l’antique confrérie apparue à la fin du Moyen-Âge en Europe occidentalede la Rose-Croix[15] — , la société secrète de la Rose-Croix (première du nom) est un mélange d’ésotérisme gnostique et de mysticisme chrétien —, Péladan lance une nouvelle marque : L’Ordre de la Rose + Croix du Temple et du Graal© dont la mission s’organise en Salons dédiés à l’Art-Dieu, avec les chefs-d’œuvre pour dogmes et pour saints les génies.[16]

Le premier (des six) Salon de la Rose + Croix du Temple et du Graal ©Joséphin Péladan a lieu galerie Durand-Ruel[17], rue Laffitte, du 10 mars au 10 avril 1892.

Une soixantaine d’artistes sont exposés, dont les peintres belges Fernand Khnopff (1858-1921) & Jean Deville (1867-1953) + le franco-suisse Félix Vallotton (1865-1925).

Financé par le comte Antoine de La Rochefoucauld, c’est l’événement culturel de l’année (selon Le Figaro.)

Le soir de l’inauguration, sous des Sonneries pour trompettes d’Érik Satie, le Sâr Péladan accueille en grande pompe, s’il vous plait, le Tout-Paris fin de siècle enthousiaste ou railleur : Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Émile Zola, Pierre Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, Octave Mirbeau, le duc & la duchesse de Noailles…

C’est un immense succès.

Nommé « Maître de chapelle de la Rose + Croix du Temple et du Graal » par son nouvel ami Joséphin, Érik compose un Leitmotiv + Le Fils des étoiles.

Puis, soudain, le 14 août suivant, Satie rompt avec Péladan dans une lettre ouverte au plus chic des journaux parisiens (un quotidien de huit pages, fondé en 1879) : LE Gil-Blas.[18]

Monsieur le Rédacteur,

Suis fort surpris que Moy, pauvre homme qui n’ay d’autres pensées que dedans mon Art, sois toujours poursuivi avec le titre d’initiateur musical des disciples de monsieur Joséphin Péladan.

Cela me fait grand peine et désagrément. Car sy dois être l’élève de quiconque, croys pourvoir dire que ce n’est de nul autre que Moy…

(…)

… ce bon monsieur Joséphin Péladan, pour lequel ay grand respect et déférence, n’a jamais eu aucune autorité sur l’indépendance de mon Esthétique ; se trouve vis-à-vis de moy, non mon maître mais mon collaborateur, ainsi et de même que mes vieux amis messieurs Contamine de Latour et Albert Trinchant.

Une fois encore, Érik Satie affirme sa liberté — radicale, jusqu’à la mauvaise foi ; infinie jusqu’au supplice.

Il ne veut être associé à personne.

S’il se sépare du Sâr, « Ésotérik Satie » (©Alphonse Allais) n’en a pas fini avec la musique à genoux, comme il dit. Il compose un ballet mystico-chrétien sur un livret de Contamine de Latour : Uspud. Passons. Et fonde l’Église Métropolitaine d’Art de Jésus Conducteur. Oui.

Il en sera le seul adepte & le Grand Parcier.

L’Abbatiale occupe les dix mètres carrés de sa chambre, rue Cortot.

Un petit pécule, venu de Normandie, lui permet d’éditer un bulletin paroissial (Le Cartulaire), via lequel Crin-Crin, alias Monsieur-le-Pauvre, lance des anathèmes contre le gratin parisien (tous fromages confondus) : littérature & arts & spectacles + politiques & journalistes & publicistes (dont Gauthier-Villars dit Willy) + le Conservatoire & l’Académie …

Le 27 octobre 1892, Claude Debussy lui dédicace ses Cinq poèmes de Baudelaire : Pour Érik Satie, musicien doux et médiéval, égaré dans ce siècle pour la joie de son bien amical Claude Debussy.

Fin du premier épisode, à suivre : Épisode 2/3 : Érik Satie, phonométrographe

[1] Cf. Maisons Satie à Honfleur.

[2] Érik Satie, Écrits ; réunis par Ornella Volta (Champ libre, 1977).

[3] Cité par Bruno Giner, Érik Satie (bleu nuit éditeur, collection horizons, 2016).

[4] Joris-Karl Huysmans, À Rebours (Charpentier et Cie, 1884).

[5] Le café-concert est l’ancêtre du Music-hall — lequel, comme son nom l’indique, se donnera dans d’immense salle de spectacle (« à l’américaine ») et non plus dans de petits cabarets.

[6] Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable (Seuil, 1983).

[7] Fulcanelli, Les Demeures philosophales (Jean-Jacques Pauvert, 1965) — cité par Romaric Gergorin, Érik Satie (Actes Sud / Classica, 2016).

[8] Poème de Jean Quesnel — cité par Ornella Volta, Érik Satie, honfleurais (Éditions de La Lieutenance, collection Les Carnets d’Honfleur, 2007).

[9] Le mode pentatonique (fréquent en Asie) est une échelle musicale constituée, comme son nom l’indique, de cinq degrés. Il se distingue du mode usuel (dans la musique occidentale) dit heptatonique (échelle de sept notes : do ré mi fa sol la si).

[10] Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable (Seuil, 1983).

[11] Jean-Joël Barbier, Au piano avec Érik Satie (Éditions Séguier, 2006).

[12] Inaugurée en décembre 1883, L’Auberge du Clou (30 avenue Trudaine) acceptait que les artistes-peintres payent leur repas en accrochant une toile au clou.

[13] La Librairie de l’Art Indépendant (rue de la Chaussée-d’Antin) a été fondée par un ancien Communard, proche des Symbolistes, Henri-Edmond Limet dit Edmond Bailly (1850-1916). L’enseigne, dessinée par Félicien Rops, représente une sirène ailée, accompagnée de la devise : NON HIC PISCIS MONIUM (« Ce n’est pas là le poisson de tous »).

[14] SAR signifie : « Son Altesse Royale » (plus royale encore avec un accent circonflexe couronnant le « â »). Sar est aussi un nom désignant diverses espèces de poissons proches de la dorade (dont certaines sont « royales »). Le Sar est également une langue parlée au Tchad. Enfin, en hébreu, Sar est synonyme de « prince, chef, souverain ».

[15] Ici : je résume ; les spécialistes iront voir ailleurs.

[16] Salon de la Rose + Croix : Règle et monitoire (Dentu, 1891).

[17] La galerie Durand-Ruel est LA galerie des Impressionistes.

[18] Journal dans lequel ont écrit, jusqu’à l’été 1914 : Jules Barbey d’Aurevilly, Tristan Bernard, Léon Bloy, Georges Courteline, Hector Malot, Guy de Maupassant, Octave Mirbeau, Jules Renard, Auguste Villiers de l’Isle-Adam, Émile Zola…

embarquée, le sourire aux lèvres et le cœur réchauffé par les écoutes des œuvres. Merci pour ce foisonnement.

C’est la rentrée ! Quel plaisir de retrouver ces aventures mémorables…

Merci Felicie pour ce premier épisode !

Formidable et richement documenté, comme toujours ! Bravo – et hâte de lire la suite…

Vivement la suite… ce premier épisode est riche en émotion.

J’ai adoré et tellement hâte de lire la suite. Embarquée immédiatement. Quelle écriture et quel magnifique choix d’illustrations! C’est vraiment formidable! Bravissimo 👍