Alphonse Allais 1854-1905

Alphonse Allais

1854-1905

Charles-Alphonse Allais est né à Honfleur, comme Érik Satie, la même année et le même jour exactement qu’Arthur Rimbaud — vendredi 20 octobre 1854 —, douze ans avant le gymnopédiste, à quatre cents kilomètres de Charleville-Mézières.

Alphonse Allais est mort à Paris d’une embolie pulmonaire une semaine après son cinquante et unième anniversaire. Enterré au cimetière de Saint-Ouen, sa sépulture a été pulvérisée par l’aviation alliée, il n’en reste plus rien. Une plaque commémorative, déposée à l’endroit du sinistre, informe le pèlerin : « Sous cette dalle (en pente) a reposé Alphonse Allais, écrivain humoriste, enterré le 28 octobre 1905, sublimé le 21 avril 1944 par une bombe de la RAF, transféré virtuellement à Montmartre le 24 octobre 2005. »

Honfleur. C’est adorable, ces petites villes, note Jules Renard dans son Journal.[1] Il y a des fenêtres de quatre sous qui ouvrent sur la mer, l’embouchure de la Seine, Le Havre, un des plus beaux panoramas du monde.

En 1862, le chemin de fer relie la capitale à la Côte de Grâce en cinq heures. Charles-Alphonse a huit ans, un frère et deux sœurs. Ils vivent heureux à l’ombre de la pharmacie paternelle, 6 place de la Grande Fontaine, aujourd’hui place Hamelin[2]. Madame Aupick, mère de Charles Baudelaire, fréquente l’officine depuis qu’elle s’est retirée dans une villa dominant l’estuaire, en 1857 (où elle vivra jusqu’à sa mort, en 1871). Baudelaire l’accompagne parfois quand il séjourne dans la cité corsaire.

En septembre 1870, à l’issue lamentable de la guerre franco-prussienne, Charles-Alphonse passe son bachot ès sciences à Caen.

L’année suivante, pendant la Commune de Paris, le jeune homme est stagiaire auprès de son père à Honfleur.

En 1872, il fête ses dix-huit ans et quitte sa Normandie natale.

Edgar Degas, « Dans un café » dit aussi « L’Absinthe » (où l’on reconnaît, à droite, Marcellin Desboutin /vers 1875)

Charles-Auguste Allais est pharmacien, son fils Charles-Alphonse doit lui succéder. Celui-ci fait ce qu’il faut : des études de pharmacie et son service militaire[3]. Cependant, il ne passe pas ses examens mais ses journées dans les cafés parisiens.

J’ai toujours eu l’amour des terrasses de café, et la conception la plus flatteuse du paradis serait, pour moi, une terrasse de café d’où l’on ne partirait plus jamais.[4]

L’information remonte la Seine jusqu’à Honfleur : le potard sèche les cours ; Charles-Auguste lui coupe les vivres.

Alphonse Allais gagne sa vie en plaçant des bouffonneries dans une de ces feuilles humoristiques qui pullulent alors à Paris : Le Tintamarre, un hebdomadaire politique, satirique et financier (sic), républicain et voltairien. De 1875 à 1880, il y donnera ces fameux « combles » — lesquels semblent surgir de la nuit des temps alors qu’ils viennent tout bonnement d’Alphonse :

Quel est le comble de l’économie ?

Coucher sur la paille que l’on trouve dans l’œil de son voisin

et se chauffer avec la poutre que l’on a dans le sien.[5]

Au Tintamarre, Alphonse Allais fait la connaissance de Georges Lorin[6] qui le présente à Charles Cros lequel vient de rompre avec Nina de Villard (après dix ans d’une relation tumultueuse). On les retrouve dans le salon que tiennent Nina et sa mère, rue des Moines, où le jeune normand de vingt et un ans rencontre le comte de Villiers de l’Isle-Adam.

(Cf. La Série Villiers de l’Isle-Adam).

Charles Cros est né le 1er octobre 1842 à Fabrezan, dans l’Aude. Il a étudié les langues anciennes, les mathématiques et la musique sous l’égide de son père ; la médecine, comme son frère, mais sans achever son cursus ; la poésie et le dessin dans les cafés parisiens.[7]

À l’instar de Stéphane Mallarmé, il fut l’ami d’Édouard Manet et de Berthe Morisot. Proche de Paul Verlaine, il hébergea Arthur Rimbaud à Paris durant l’automne 1871 (après avoir servi la Commune comme aide-soignant et aide-major au 249e bataillon).

En 1873, Charles Cros publie un recueil de poèmes — Le Coffret de Santal[8] — dans l’indifférence générale (si ce n’est le succès fulgurant, et néanmoins confidentiel, du monologue intitulé Le hareng saur[9]).

En 1874, Le Fleuve[10], poème illustré par des eaux-fortes de Manet, passe quasiment inaperçu. La même année, Charles Cros fonde La Revue du Monde nouveau dans laquelle écriront, notamment, Villiers de l’Isle-Adam, Stéphane Mallarmé et Émile Zola. L’aventure s’achève après trois livraisons. Charles écrit : Les efforts que je consens à faire, malgré ma lassitude, loin de m’être comptés, ne me désignent-ils pas plutôt à la fureur des empressés qui s’agitent en bas ? [11]

Si les mondains l’ignorent, Alphonse Allais l’adore.

Entre deux cocktails ravissants, les deux compères expérimentent la photographie des couleurs, fabriquent des pierres précieuses, essaient de communiquer avec les extra-terrestres à l’aide d’impulsions lumineuses, découvrent la complémentarité du vermouth, du bitter et de l’absinthe …

Pendant qu’Alphonse invente le « Sucre-café soluble », ancêtre du Nescafé©, Charles conçoit un appareil destiné à enregistrer les vibrations du son et à les reproduire au moyen de traces gravées sur une surface plane suivant une spirale que suit la pointe d’un stylet à une vitesse convenable. Une excellente idée !… qui ne sera pas déposée. Neuf mois plus tard, l’Américain Thomas Edison présente son phonographe au monde entier.

Inquiet, rêveur, lunaire, il aura manqué au poète cette confiance en soi qui porte les ambitieux décomplexés sur les marches du podium. Raté ! Charles Cros s’abandonne à l’amertume de la bière et de la verte fée.

Les âmes dont j’aurais besoin

Et les étoiles sont trop loin.

Je vais mourir soûl, dans un coin.[12]

Charles Cros meurt le 9 août 1888, à l’âge de quarante-cinq ans. Après une messe à Saint-Sulpice, il est inhumé au cimetière du Montparnasse. Alphonse Allais écrit, dans Le Chat Noir du 18 août : Charles Cros m’apparut tout de suite tel que je le connus toujours, un être miraculeusement doué à tous points de vue, poète étrangement personnel et charmeur, savant vrai, fantaisiste déconcertant, de plus ami sûr et bon. Que lui manqua-t-il pour devenir un homme arrivé, salué, décoré ? Presque rien, un peu de bourgeoisisme servile et lâche auquel sa nature d’artiste noble se refusa toujours.

Recherches chimiques et alchimiques, études des rythmes et des figures géométriques, transcription du monde en alphabet numérique, Charles et Alphonse auront batifolé dans les herbages de l’intelligence humaine en fantaisistes libertaires.

Alphonse Allais n’abandonnera jamais cet esprit scientifique qui ne fit pas sa renommée. Le jour viendra — je ne me lasserai jamais de le répéter — où l’humanité aura tiré des flancs du globe toute la houille, en aura pompé tout le pétrole, et, ce jour-là, je me demande un peu quelle tête elle fera, l’humanité, cette vieille étournelle ! Donc, préparons-nous-y dès maintenant à cette date ; habituons-nous à nous passer de la vapeur, fabriquons notre électricité, toute notre électricité, avec ces moteurs naturels qui s’appellent les chutes d’eau, le courant des rivières, le flux et le reflux des mers, le vent, etc., etc. — écrit-il le 14 novembre 1900 dans Le Journal.

Et tout le monde rigole : quel humour !

Dans Le Sourire du 20 août 1904, un an avant sa mort, Alphonse écrit encore :

Non seulement les rayons X, la lumière cathodique (éviter d’écrire catholique), la télégraphie sans fil (…) non seulement, dis-je, ces balançoires n’infirment en rien les vieilles visions ésotériques, cabalistiques, alchimistes, mais encore elles leur apportent un singulier renfort. Les vieux bougres qui désignaient les quatre états de la matière Terre, Eau, Air et Feu savaient bien ce qu’ils disaient, le Feu représentant dans leur esprit ce que nous appelons gauchement l’Énergie, quatrième état de la matière, ainsi qu’on n’en doute plus aujourd’hui (…) Le tout, pour en arriver à cette conclusion que rien n’est la matière, mais tout le fluide, que dis-je, le rythme, la vibration, l’onde.

Et tout le monde rigole : quel humour !

Retour vers le futur

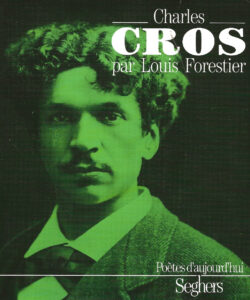

En novembre 1881, à Montmartre, Le Chat Noir ouvre sa toute petite porte sur un très grand avenir. Rodolphe Salis a installé son cabaret artistique dans un ancien bureau de Poste, 84 boulevard Rochechouart[13], tout près de l’Élysée-Montmartre (fameux bal de barrière inauguré en 1807).

Le cabaret du Chat Noir, première version, est minuscule. Salis annexe la boutique mitoyenne d’un horloger, puis, en juin 1885, déménage en grandes pompes 12 rue Victor-Massé.

Pour l’enseigne, Salis a choisi un chat noir en hommage à Edgar Alan Poe. Le portier est déguisé en Garde Suisse, les serveurs sont costumés en Académiciens, la décoration baroque est soi-disant de style Louis XIII (dont le prétendu crâne est placé en évidence sur le manteau de la cheminée).

Le « gentilhomme cabaretier », comme le surnomme Léon Bloy, se débrouille pour attirer chez lui ce qui se fait de mieux dans la capitale en matière de jeunes (et de moins jeunes) artistes bohèmes : les Hydropathes, les Fumistes, les Hirsutes, les Zutistes … lesquels viennent de Montparnasse ou du Quartier latin.

Le programme est clair : chacun est le bienvenu et sera entendu, la scène est ouverte à tous les créateurs en prose en vers ou en musique. Il n’y a qu’une Cour de Cassation qu’on appelle la Postérité, mais elle se réunit rarement du vivant de l’auteur.[14]

Le 14 janvier 1882, Le Chat Noir lance un hebdomadaire du même nom : Rodolphe Salis en est le directeur ; Émile Goudeau (cousin périgourdin de Léon Bloy), le rédacteur en chef. Outre ceux de l’ami Alphonse, Le Chat Noir publiera des contes de Villiers de l’Isle-Adam, Albert Samain, Charles Cros, Paul Verlaine, Lautréamont.

Alphonse Allais alimente successivement L’Hydropathe, Tout-Paris, Le Chat Noir, Gil Blas, L’Écho de Paris, La Gaudriole, Le Journal, Le Rire et enfin, Le Sourire. Des centaines de textes courts édités ensuite en volumes : À se tordre, Histoires chatnoiresques (Ollendorff, 1891) ; Vive la vie ! (Flammarion, 1892) ; Pas de bile ! (Flammarion, 1893) ; Le parapluie de l’escouade (Ollendorff, 1893) ; Rose et vert pomme (Ollendorff, 1894) ; Deux et deux font cinq (Ollendorff) ; On n’est pas des bœufs (Ollendorff, 1896) ; Le bec en l’air (Ollendorff, 1897) ; Album primo-avrilesque (Ollendorff, 1897) ; Amours, délices et orgues (Ollendorff, 1898) ; Pour cause de fin de bail (Éditions de la Revue Blanche, 1899) ; Ne nous frappons pas (Éditions de la Revue Blanche, 1900) ; Le Captain Cap, ses aventures, ses idées, ses breuvages (Juven, 1902).[15]

Alphi (pour les intimes dont nous sommes) est doté d’un humour rose bonbon & vert pomme, de style anglais — pince-sans-rire, absurde & flegmatique.

Athée hilare, nihiliste pudique, neurasthénique convaincu, Alphonse Allais n’en est pas moins un auteur populaire.

L’Homme de Lettres entre dans la collection des vignettes de l’épicerie Félix Potin dès l’année 1900. Méprisé par la plupart de ses confrères pour qui les termes « écrivain » et « humoriste » s’excluent l’un l’autre, il est aimé du grand Jules Renard et adulé par le jeune Sacha Guitry.

Un pied dans le dix-neuvième siècle, l’autre dans le vingtième, les mains dans les poches d’un pantalon à carreaux, son cabinet de travail est une table de bistrot.

Tandis que le cabaret du Chat Noir vit ses années de gloire, les Communards déportés rentrent d’exil. Ils sont nombreux à fréquenter l’antre enfumé.

Ce cabaret est une grande et belle école de morale, écrit Anatole France. Les poètes charmants du Chat Noir professent l’ironie et la pitié, qui de toutes les vertus humaines sont, à bien y regarder, les seules innocentes et les seules exquises. Ils ne respectent point les ministres et les sénateurs ; mais ils respectent les pauvres, et ils sont socialistes sans violence et sans haine.[16]

De la blague, tout cela, camarades ! — s’insurge Jules Vallès, rédacteur en chef du Cri du Peuple, dans un article à la Une… du Chat Noir. Pendant que vous chantez le bleu, les autres broient du noir. Pendant que vous faites de l’art, d’autres font de la misère. (…) Dans cet air orageux et rouge, où grondent les révoltent prochaines, le « je m’en foutisme » ne saurait vivre…

Alphonse Allais pourtant s’y accroche comme au radeau de La Méduse, il en devient même le chantre — roi des mabouls, prince des Fumistes.

L’humour est la politesse du désespoir, écrira Boris Vian soixante ans plus tard.

Le Fumisme est l’art de la désillusion … une nouvelle et très vague mais jalouse pratique, dont gît le (non)sens au mystère du cœur.

Alphonse écrit très vite, sans se relire ; le regard triste et la mine sévère, pour rire.

Allais est une énigme littéraire : des fulgurances ! un esprit qui déverse, jusqu’aujourd’hui encore, son influence … Débusqué par les Surréalistes, en tête André Breton via une belle entrée dans son Anthologie de l’humour noir : Il va sans dire que l’édification de ce mental château de cartes exige avant tout une connaissance approfondie de toutes les ressources qu’offre le langage, de ses secrets comme de ses pièges : « C’était un grand écrivain » pourra dire, à la mort d’Alphonse Allais, le sévère Jules Renard.[17]

Les fantaisistes sont les sous-estimés de l’Histoire ; ils sont pourtant des remparts indispensables contre les tyrannies — d’où qu’elles viennent, quelles qu’elles soient — dont l’esprit de sérieux est toujours le principe.

Mais qui donc est Alphonse Allais ?

Alphonse Allais est, par exemple, un écrivain qui signe ses textes d’un nom qui n’est pas le sien. Un pseudonyme inventé ou, le plus souvent, celui de Francisque Sarcey (un des « critiques » les plus célèbres et influents de son temps.)

Le 20 novembre 1886, à la Une du Chat Noir, paraît une « Chronique du Bon Sens » consacrée aux peintres impressionnistes : … des gens qui s’imaginent bouleverser l’art parce qu’ils ne délimitent pas le contour des objets et qu’ils font de la peinture moins foncée que les autres.

On reconnaît la délicate fibre artistique du suscité Francisque Sarcey à qui l’article est attribué. La mystification ne fait que commencer …

De mai à décembre 1887, toutes les histoires en images de la troisième page du Chat Noir — dont Allais est alors Rédacteur en Chef — sont signées, par lui, du nom du célèbre journaliste du Temps. Un festival qui n’a pas de cesse : Nous dirons dans notre prochain numéro pourquoi les desseins du Chat Noir sont dédiés, depuis près de trois mois, à Francisque Sarcey. Puis : L’abondance des matières nous oblige à remettre à notre prochain numéro l’explication promise au sujet des dédicaces de nos dessins à M. Francisque Sarcey. Ou encore : La rédaction du Chat Noir offre un prix de cinq cents francs à la personne qui devinera le motif de nos dédicaces à feu Francisque Sarcey depuis l’année 1887.

Le 12 novembre 1887, Francisque Sarcey est crédité comme étant le Rédacteur en Chef du Chat Noir. Alphonse Allais prétend que celui qui écrit dans Le Temps (autrement dit, le « vrai » Francisque Sarcey) est un imposteur : La signature « Francisque Sarcey » fut détenue au Temps et aux autres journaux par des personnalités ondoyantes et diverses, les unes pleines de tact et d’autres qui en étaient totalement dénuées…

La plaisanterie va durer dix ans, jusqu’au décès de la victime ; le second n’étant heureusement pas la conséquence de la première.

Autres temps, autres mœurs … qui pourrait aujourd’hui infliger à un journaliste réputé le même traitement sans risquer un procès ?

En voisin du cabaret, Francisque Sarcey vient parfois y prendre un verre. Il est reçu par Rodolphe Salis et Alphonse Allais qui le surnomment « notre Oncle », lequel trinque alors avec ses « neveux » qu’il gourmande benoîtement sans rancune.

Paix éternelle à Monsieur Francisque Sarcey.

Affiche de Toulouse-Lautrec (1893) ; où l’on voit Jane Avril au premier plan et la silhouette d’Yvette Guilbert, derrière (reconnaissable à ses longs gants noirs).

1892 est un grand millésime.

Dès le début de l’année, des anarchistes font sauter des « marmites » un peu partout dans Paris ; Ravachol est guillotiné le 11 juillet.

Le 28 septembre, Alphonse Allais contribue au lancement du Journal, auquel il collaborera jusqu’à sa mort — où l’on retrouve, autour de Fernand Xau[18], Catulle Mendès, Marcel Schwob, Jules Renard, Alfred Capus[19], Octave Mirbeau, Maurice Barrès, Émile Zola, Léon Daudet, Henry Gauthier-Villars dit Willy, Jean Lorrain, Oscar Wilde, Georges Courteline et Georges Clémenceau.

Le 8 novembre, une bombe explose au commissariat de la rue des Bons-Enfants. Alphonse Allais exprime sa sympathie à ceux qui luttent contre l’Ordre moral des Mac-Mahon et autre Drumont. Il écrit, dans Le Journal du 24 novembre : Tous les ans, j’ai la louable coutume d’assister à l’un des banquets anniversaires du 18 mars[20], excellente date comme j’en souhaiterais maintenant une autre pour la France. Ainsi que Clémenceau le fait pour la Révolution, j’admets la Commune en bloc, et je professe à l’égard de cette magnifique insurrection, panachée pourtant d’un fort cabotinage et de quelques démences, un intérêt sans bornes.

1892 est un grand millésime, disions-nous, et nous n’avions pas tort … Alphonse Allais est amoureux de Jane Avril.

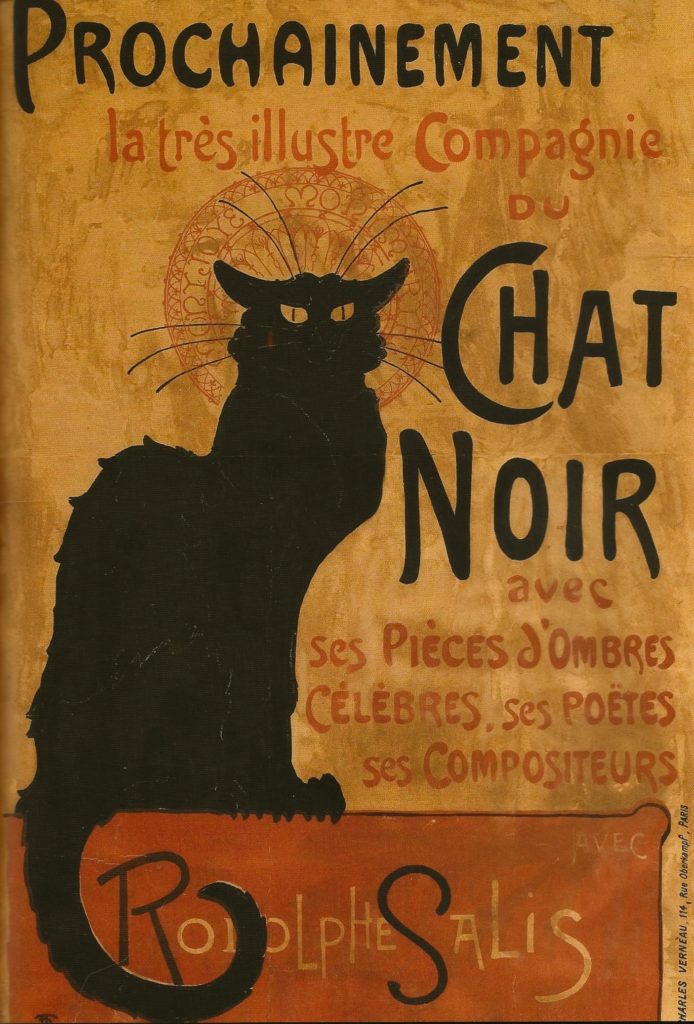

Cette année-là, Jane danse au Moulin-Rouge, 82 boulevard de Clichy — on dira bientôt « place Blanche », du nom d’un ancien bal populaire : la Reine Blanche —, aux côtés de La Goulue[21] (vedette du « quadrille naturaliste », créé initialement à l’Élysée-Montmartre avec Nini Patte-en-l’air et Grille-d’Égout), Valentin le Désossé[22], et la chanteuse Yvette Guilbert[23].

Alphonse Allais et Jane Avril se sont rencontrés à l’Exposition Universelle de 1889, plus précisément dans cette « rue du Caire » (rebaptisée « rue du Rut » par Edmond de Goncourt[24]), où des souks et des danseuses du ventre reconstituent une Égypte fantasmée pour le plus grand bonheur des dames en crinolines et des messieurs en tubes. C’est le début de l’époque dite Belle, celle du badaudage… De flâneries galantes sur les Boulevards en canotage sur la Seine ou la Marne, le Tout-Paris-des-premières se mêle aux courtisanes, demi-mondaines, et autres « horizontales de marque »…

Jane Avril, tout de suite, se remarque. Très allurale, très mince, très rousse, elle ne ressemble guère aux reines du french-cancan plus souvent grasses et grossières.

Née Jeanne Louise Beaudon le 9 juin 1868, à Belleville, elle finira ses jours au Pavillon des Vieilles de la fondation Lebaudy, le 17 janvier 1943.

Entre les deux, elle danse. Follement.

Elle a 14 ans quand sa mère la conduit au Pavillon des Hystériques du Professeur Charcot, à la Salpêtrière.

L’hôpital a été ouvert aux « femmes pauvres » sur édit de Louis XIV en 1656, agrémenté, en 1684, d’une « maison de force » — mélangeant ainsi, dans la joie et la bonne humeur, indigentes, invalides et femmes dites « de mauvaise vie ».

Le Professeur Jean-Martin Charcot entre à la Salpêtrière en 1862, il y fera l’essentiel de sa carrière. Neurologue positiviste, promoteur d’une médecine clinique radicale, ses travaux sur l’hypnose et l’hystérie influencent ceux de Sigmund Freud.

… j’en reviens à ce qu’il m’a été donné d’observer en cet endroit — se souvient Jane Avril dans ses Mémoires, cinquante ans plus tard.[25] D’abord il y avait ces folles filles, dont la maladie, dénommée « hystérie », consistait surtout à simuler… Qu’elles se donnaient de peine afin d’attirer sur elles l’attention et de conquérir la « vedette ». C’était à celle qui trouverait du nouveau afin d’éclipser ses semblables, lorsque autour de leur lit un nombreux groupe d’élèves, que précédait Charcot, suivait avec intérêt leurs extravagantes contorsions, « arc de cercle », acrobaties variées et autres gymnastiques. Plusieurs d’entre elles eurent avec ceux-ci de galantes aventures…

En 1887, on retrouve Jane-la-Folle au Bal Bullier de Montparnasse.

En 1892, elle est danseuse-vedette au Divan-Japonais. Henri de Toulouse-Lautrec l’immortalise tandis qu’Alphonse Allais lui fait une cour éplorée.

Alphonse Allais, bien qu’humoriste, n’en était pas moins sentimental à ses heures, raconte Jane Avril : Se mit-il pas en tête de m’épouser ! Ç’aurait été un bien cocasse ménage. Comme je me refusai à accepter sa proposition, il s’en manqua de peu qu’un drame en résultât, une nuit qu’il me poursuivait dans l’avenue Trudaine. Moitié riant, moitié pleurant, il brandissait un revolver dont il nous destinait les balles. Vous voyez ça d’ici ! J’eus quelque difficulté à l’apaiser, d’autant que les liqueurs de Salis ne devaient pas être étrangères à son état d’exaltation, dont lui-même se blagua par la suite.[26]

Après un voyage à New York et au Canada, Alphonse Allais épousera finalement Marguerite Gouzée, née le 23 septembre 1869 à Givet, (dernière ville des Ardennes françaises avant la frontière belge.) Sur les conseils de Tristan Bernard, le couple s’installe 7 rue Édouard-Detaille, (troisième étage/porte gauche), dans le quartier chic de la Plaine-de-Monceaux. Leur fille Marie Paule Suzanne, dite Paulette, voit le jour à Honfleur le 24 octobre 1898, chez ses grands-parents paternels, rue du Neubourg (actuelle Alphonse Allais).

Jules Renard écrit dans son Journal : Dîner Alphonse Allais. Ce bohème qui a passé sa jeunesse et pas mal de sa maturité dans les cafés et les hôtels meublés, le voilà rangé, dans un appartement de 3 500 francs. Il y a une baignoire avec de l’eau chaude tout le temps. Les visiteurs n’ont qu’à tourner le robinet pour se brûler. Il y a une cuisinière, un groom qui s’appelle Gaëtan, qui apporte les lettres sur un plateau et dit timidement : « Madame est servie. »

Dorénavant et jusqu’à sa mort, en 1905, tous les jeudis, Alphonse Allais se rend au déjeuner des « mousquetaires » — autrement dit à la table de Jules Renard, Alfred Capus, Tristan Bernard et Lucien Guitry.

Sacha s’en souviendra plus tard : Un seul homme trouvait grâce devant eux, toujours : Alphonse Allais. Celui-là, c’était de la tendresse qu’ils avaient pour lui. (…) Il est vrai que c’était un homme extraordinaire par son intelligence, par son esprit, par son talent (…), par ce je-ne-sais-quoi d’indolent dans son être qui charmait irrésistiblement. Son visage, ses yeux, sa distinction, ses belles mains, tout le faisait aimer — et puis, par-dessus tout, l’imprévu, la cocasserie, la justesse étonnante et la rapidité de ses observations. C’était l’esprit le plus indépendant qui fût. Aucune considération ne pouvait intervenir entre le monde et lui. Il était libre absolument. Sa situation d’écrivain était à peu près nulle (…), il n’avait pas de passé, se savait sans avenir, vivait au jour le jour, ne désirait rien et pouvait hardiment plaisanter les travers, les faiblesses de chacun, sans qu’il eût à redouter qu’on lui rendît la pareille. Je dois ajouter qu’une délicatesse infinie le préservait de tout excès dans cette voie.[27]

Le 13 janvier 1898, L’Aurore publie la Lettre au président de la République d’Émile Zola, que Georges Clémenceau titre J’accuse, en faveur du capitaine Alfred Dreyfus déporté perpétuel sur l’île du Diable depuis trois ans. Dans cet article, qui fait l’effet d’une bombe plus formidable encore que celles des anarchistes, Zola accuse le conseil de guerre d’avoir acquitté l’officier Esterhazy, soupçonné d’être le vrai traître, par ordre. Le 7 février, malgré un dossier vide et le soutien de nombreux intellectuels (l’emploi de l’adjectif explose, lui aussi, cette année-là), le père des Rougon-Macquart est condamné au maximum : un an de prison ferme et 3000 francs d’amende.

Outre celle de l’ultime souffle, extatique, du président de la République Félix Faure dans les bras de sa maîtresse (la sulfureuse Madame Steinheil), l’année 1899 est aussi celle de la création du Sourire — hebdomadaire dont Alphonse Allais est le rédacteur en chef et Max Jacob, le secrétaire de rédaction.

La famille Allais quitte Paris pour Honfleur, où Alphonse loue ce qui s’appelle à présent la Villa Baudelaire. Il écrit à son ami Tristan Bernard : Nous voilà enfin installés dans un cottet petit coquage (sic) au bord de la mer. Nous espérons fermement que vous pousserez, un de ces jours, une pointe offensive sur ces parages.[28]

La « maison-joujou », comme l’avait baptisée Baudelaire, est rasée à la fin de l’année 1900 pour agrandir l’hospice municipal.

Les Allais retournent à Paris, rue Royale.

Alphonse Allais n’a pas d’ego, ni rien à dire en particulier. Il est content de gagner sa vie en faisant ce qui lui plait : s’attabler à la terrasse des cafés, écouter les gens parler, en tirer deux/trois feuillets. Aucune gravité.

Umberto Eco, pourtant, analysera très sérieusement, dans son Lector in Fabula,[29] le chef-d’œuvre paradoxal de l’illustre Fumiste, intitulé Un drame bien parisien (publié le 26 avril 1890 dans la revue Le Chat Noir) susceptible, écrit l’écrivain italien, de produire des résultats interprétatifs discordants.

Tombé dans le domaine public, il est à nous, le voici :

Un drame bien parisien

Chapitre premier

Où l’on fait connaissance avec un monsieur et une dame qui auraient pu être heureux,

sans leurs éternels malentendus

O qu’il ha bien sceu choisir, le challan !

Rabelais

À l’époque où commence cette histoire, Raoul et Marguerite (un joli nom pour les amours) étaient mariés depuis cinq mois environ. Mariage d’inclination, bien entendu.

Raoul, un beau soir, en entendant Marguerite chanter la jolie romance du colonel Henry d’Erville :

L’averse, chère à la grenouille,

Parfume le bois rajeuni.

… Le bois, il est comme Nini.

Y sent bon quand y s’débarbouille.

Raoul, dis-je, s’était juré que la divine Marguerite (diva Margarita) n’appartiendrait jamais à un autre homme qu’à lui-même.

Le ménage eût été le plus heureux de tous les ménages, sans le fichu caractère des deux conjoints. Pour un oui, pour un non, crac ! une assiette cassée, une gifle, un coup de pied dans le cul. À ces bruits, Amour fuyait éploré, attendant, au coin du grand parc, l’heure toujours proche de la réconciliation.

Alors, des baisers sans nombre, des caresses sans fin, tendres et bien informées, des ardeurs d’enfer.

C’était à croire que ces deux cochons-là se disputaient pour s’offrir l’occasion de se raccommoder.

Chapitre II

Simple épisode qui, sans se rattacher directement à l’action,

donnera à la clientèle une idée sur la façon de vivre de nos héros

Amour en latin faict amor.

Or donc provient d’amour la mort

Et, par avant, soulcy qui mord,

Deuils Ploirs, Pièges, forfaitz, remord…

(Blason d’amour)

Un jour, pourtant, ce fut plus grave que d’habitude. Un soir, plutôt.

Ils étaient allés au Théâtre d’Application, où l’on jouait, entre autres pièces, L’Infidèle de M. de Porto-Riche.

— Quand tu auras assez vu Grosclaude, grincha Raoul, tu me le diras.

— Et toi, vitupéra Marguerite, quand tu connaîtras Mlle Moreno par cœur, tu me passeras la lorgnette.

Inaugurée sur ce ton, la conversation ne pouvait se terminer que par les plus regrettables violences réciproques.

Dans le coupé qui les ramenait, Marguerite prit plaisir à gratter sur l’amour-propre de Raoul comme sur une vieille mandoline hors d’usage.

Aussi, pas plutôt rentrés chez eux, les belligérants prirent leurs positions respectives. La main levée, l’œil dur, la moustache telle celle des chats furibonds, Raoul marcha sur Marguerite, qui commença, dès lors, à n’en pas mener large.

La pauvrette s’enfuit, furtive et rapide, comme le fait la biche en les grands bois. Raoul allait la rattraper.

Alors, l’éclair génial de la suprême angoisse fulgura le petit cerveau de Marguerite. Se retournant brusquement, elle se jeta dans les bras de Raoul en s’écriant :

— Je t’en prie, mon petit Raoul, défends-moi !

Chapitre III

Où nos amis se réconcilient comme je vous souhaite de vous réconcilier souvent,

vous qui faites vos malins

« Hold your tongue, please ! »

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chapitre IV

Comment l’on pourra constater que les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas feraient beaucoup mieux de rester tranquilles

C’est épatant ce que le monde devienne rosse depuis quelque temps !

(Paroles de ma concierge dans la matinée de lundi dernier)

Un matin, Raoul reçut le mot suivant :

« Si vous voulez, une fois par hasard, voir votre femme en belle humeur, allez donc, jeudi, au bal des Incohérents, au Moulin-Rouge. Elle y sera, masquée et déguisée en pirogue congolaise. À bon entendeur, salut ! »

Un ami.

Le même matin, Marguerite reçoit le mot suivant :

« Si vous voulez, une fois par hasard, voir votre mari en belle humeur, allez donc, jeudi, au bal des Incohérents, au Moulin-Rouge. Il y sera masqué et déguisé en templier fin de siècle. À bonne entendeur, salut ! »

Une amie

Ces billets ne tombèrent pas dans l’oreille de deux sourds.

Dissimulant admirablement leurs desseins, quand arriva le fatal jour :

— Ma chère amie, fit Raoul de son air le plus innocent, je vais être forcé de vous quitter jusqu’à demain. Des intérêts de la plus haute importance m’appellent à Dunkerque.

— Ça tombe bien, répondit Marguerite, délicieusement candide, je viens de recevoir un télégramme de ma tante Aspasie, laquelle, fort souffrante, me demande à son chevet.

Chapitre V

Où l’on voit la folle jeunesse d’aujourd’hui tournoyer dans les plus chimériques et passagers plaisirs au lieu de songer à l’éternité

Mai vouéli vièure pamens : La vida es tan bello !

Auguste Marin

Les échos du Diable boiteux ont été unanimes à proclamer que le bal des Incohérents revêtit cette année un éclat inaccoutumé.

Beaucoup d’épaules et pas mal de jambes, sans compter les accessoires.

Deux assistants semblaient ne pas prendre part à la folie générale : un Templier fin de siècle et une Pirogue congolaise, tous deux hermétiquement masqués.

Sur le coup des trois heures du matin, le Templier s’approcha de la Pirogue et l’invita à venir souper avec lui. Pour toute réponse, la Pirogue appuya sa petite main sur le robuste bras du Templier, et le couple s’éloigna.

Chapitre VI

Où la situation s’embrouille

— I say, don’t you think the rajah laughs at us ?

— Perhaps, sir.

Henry O’ Mercier

— Laisse-nous un instant, fit le Templier au garçon du restaurant, nous allons faire notre menu et nous vous sonnerons. Le garçon se retira et le Templier verrouilla soigneusement la porte du cabinet.

Puis, d’un mouvement brusque, après s’être débarrassé de son masque, il arracha le loup de la Pirogue. Tous deux poussèrent, en même temps, un cri de stupeur, en ne se reconnaissant ni l’un ni l’autre.

Lui, ce n’était pas Raoul.

Elle, ce n’était pas Marguerite.[30]

Alphonse Allais se contre-fiche de l’opinion de ses contemporains. Quant à la postérité … ses recueils titrés ŒUVRES ANTHUMES lui adressent un joli pied d’nez.

Ainsi l’Allais vacant — beau de sa mise, touchant et fier — traverse son temps entre deux néants.

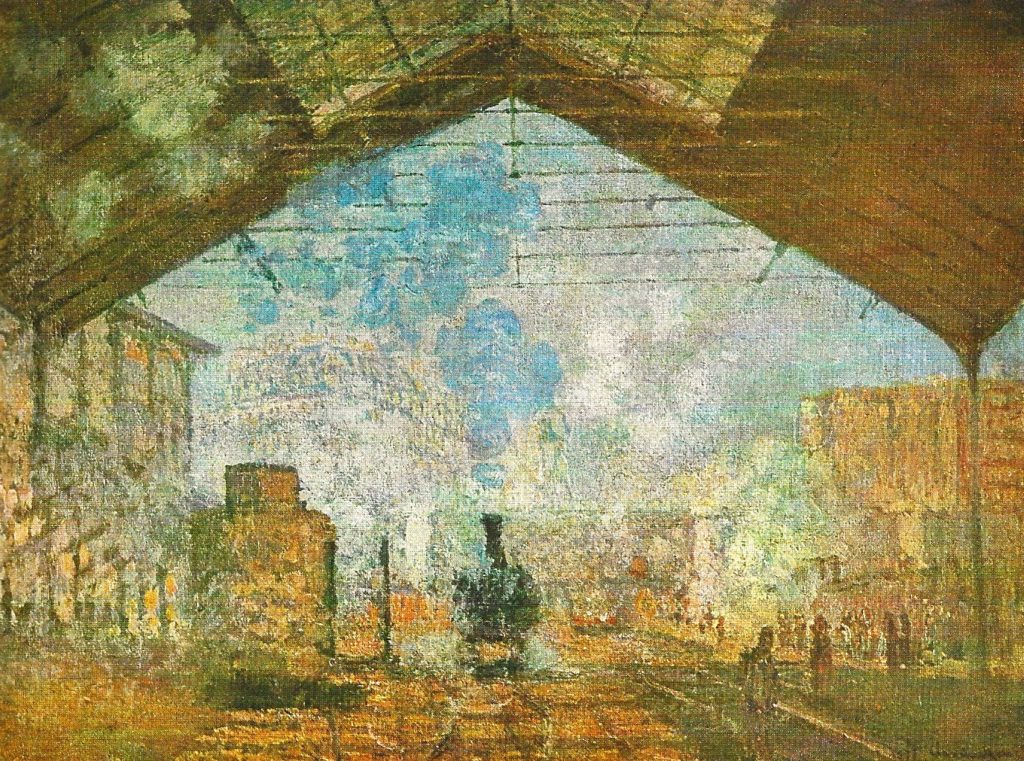

Il meurt le 28 octobre 1905 à l’hôtel Britania, 24 rue d’Amsterdam, en face de la Gare Saint-Lazare qui relie Paris à la Normandie.

Mais où sont passés Raoul et Marguerite ?

Ils se promènent à Honfleur, remontent la rue Haute et croisent Ésotérik Satie[31] — comme tout le monde.

(Cf. La Série Érik Satie)

© Félicie Dubois, avril 2020

[1] Journal (1887-1910), Jules Renard (La Pléiade, Gallimard, 1960).

[2] La pharmacie du Passocéan était une institution à Honfleur. Michel Serrault, honfleurais d’adoption, fut un de ses plus fidèles clients. L’illustre établissement abrita le « Petit Musée Alphonse Allais » jusqu’en 2018. Le plus petit musée du monde (8m2), inauguré en 1999 avec la complicité de Raymond Devos, a déménagé le 26 octobre 2019 au 14 rue des Petites-Boucheries. Jean-Yves Loriot — conservateur du lieu, guide et homme d’entretien — est toujours à son poste, nous voilà rassurés. (Visites sur rendez-vous uniquement Cf. la boiteallais).

[3] La « conscription universelle obligatoire » pour tous les citoyens mâles âgés de 20 à 25 ans, instituée en 1798, n’a pour échappatoire que sa méthode reposant en partie sur un « tirage au sort » qui permet à certains de se ménager, s’ils en ont les moyens, une porte de sortie avant la fin du lustre.

[4] Cité par François Caradec dans son article « Deux fumistes, Léon Bloy et Alphonse Allais » (Cahiers Léon Bloy, n°2, 1994).

[5] Essayez-donc d’inventer un « comble » et vous ferez moins vos malins…

[6] Georges Lorin (1850-1927), alias Cabriol. Peintre, illustrateur, caricaturiste et poète français.

[7] De l’importance des cafés parisiens… François Caradec, auteur d’une biographie d’Alphonse Allais abondamment citée ici, leur a composé une ode magnifique dans son ouvrage intitulé La compagnie des Zincs, photos de Robert Doisneau (Seghers, 1991).

[8] Le Coffret de santal, Charles Cros ; préface d’Hubert Juin (Poésie/Gallimard, 1972).

[9] Le hareng saur – in : Le Coffret de santal, Charles Cros (Alphonse Lemerre, 1873).

[10] Le Fleuve, Charles Cros ; eaux-fortes d’Édouard Manet (Paris, Librairie de L’Eau-Forte, 1874).

[11] Œuvres complètes, Charles Cros (La Pléiade, Gallimard, 1970).

[12] Œuvres complètes, op. cit.

[13] Le célèbre chansonnier Aristide Bruand, dit Bruant (1851-1925) — à ne pas confondre avec Aristide Briand (1862-1932), homme politique de la Troisième République —, installera son Mirliton à l’emplacement du premier Chat Noir : 84 boulevard Rochechouart.

[14] Émile Goudeau (1849-1906) journaliste, poète et romancier.

[15] Après avoir été réédités par La Table Ronde, la plupart des textes d’Alphonse Allais sont disponibles aujourd’hui chez Robert Laffont, dans la collection « Bouquins » : Œuvres anthumes (1989) ; Œuvres posthumes (1990). Sa correspondance — Cher Monsieur vous-même ! — a paru chez Fayard en 1999.

[16] Un Hollandais à Paris en 1891, W.G.C. Byvanck ; préface d’Anatole France (Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1892).

[17] André Breton, Anthologie de l’humour noir (Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1966).

[18] Fernand Xau (1852-1899). Avant d’être le fondateur-directeur du Journal, il est connu pour avoir été l’impresario du cow-boy de cirque Buffalo Bill pendant l’Exposition universelle de 1889.

[19] Alfred Capus (1858-1922), journaliste-vedette de l’époque dite Belle. Il fut rédacteur en chef du Figaro, président de la Société des Gens de Lettres, commandeur de la Légion d’honneur, et, enfin, Académicien.

[20] Le soulèvement du 18 mars 1871 marque le début de la Commune de Paris.

[21] Louise Joséphine Weber, dite La Goulue (alias Vide-Bouteilles), est née vers 1866 et morte le 29 janvier 1929 à l’hôpital Lariboisière. Après avoir été une vedette du french-cancan, elle tiendra une baraque à la foire du Trône, dont Toulouse-Lautrec réalisera le décor, puis se fera dresseuse de fauves et épousera un dompteur.

[22] Jules Renaudin, dit Valentin le Désossé (1843-1907), danseur pour le plaisir (il ne se fait pas payer ; son frère, notaire, lui procure lit et couverts).

[23] Emma Laure Esther Guilbert, dite Yvette Guilbert (1865-1944) : star des cafés-concerts (ancêtres du Music-Hall).

[24] Edmond de Goncourt, Journal (2 juillet 1889).

[25] Les Mémoires de Jane Avril ont paru initialement du 7 au 23 août 1933, dans le journal Paris-Midi. Ils ont été édités en volume chez Phébus en 2005.

[26] Jane Avril, Mes Mémoires (Éditions Phébus, 2005).

[27] Sacha Guitry — citation choisie par François Caradec dans son inestimable Alphonse Allais (Belfond, 1994 ; Fayard, 1997).

[28] Cité par François Caradec, op. cit.

[29] Umberto Eco, Lector in Fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs (Grasset et Fasquelle, 1985).

[30] Cette fausse chute, (qui n’est pas tout à fait la fin du conte, il reste encore un mini-chapitre), a déterminé l’analyse d’Umberto Eco — comme le souligne François Caradec dans son indispensable biographie d’Alphonse Allais, op. cit.

[31] Comme l’appelait Alphonse Allais.

Bravo, chère Félicie, c’est une fois de plus passionnant !

J’ai souri en voyant que tu citais : Jane Avril, Mes Mémoires (Éditions Phébus, 2005).

Te souviens-tu que c’est moi qui ai relu et corrigé ce texte ? J’étais à l’époque salariée chez Phébus… Excellent souvenir ! ce livre est une mine…

Toujours un plaisir !

Lu et relu. Je ne savais pas qu’en plus d’écrire, Alphonse Allais était visionnaire. Jouissif !

passionnant, drôle et poignant par moments. Jules Renard et Sacha Guitry, deux génies entourant le troisième. Quel esprit, comment cela arrive-t-il (question que je me pose toujours à l’endroit de Renard et Guitry). Merci les recoupements historiques, les lieux, indiqués avec précision, j’adore ça, les fréquentations, tout vit et nous emporte. Mille mercis

pardon pour les erreurs de ponctuations dans mon commentaire, j’ai écrit dans la fièvre !

merci ma chère Félicie,

de m’avoir fait découvrir, avec le talent qu’on sait, un auteur que je connaissais peu,

Je le savais humoriste, mais j’ignorais tous ses autres talents (y compris le scientifique visionnaire !!)

Immersion garantie !

Quel talent d’écriture Félicie. On y est.

Satie devient un intime et on rit, on apprend… Quel bonheur. Jouissif.

Encore bravo pour ce formidable travail.

« Satie » chère Gabrielle ?

Exposé érudit, qui apporte beaucoup au lecteur et rédigé avec élégance. On y perçoit l’admiration justifiée d’une disciple, dont l’enthousiasme se révèle communicatif.

Tout mon respect et toute ma gratitude

Très passionnant !! maux pour mots , étincelant et hypnotisant « pour Allais droit au but » à Allais ! bien cordi ‘allemand !!!