.

Épisode 1 – La grosse peine d’Érik Satie

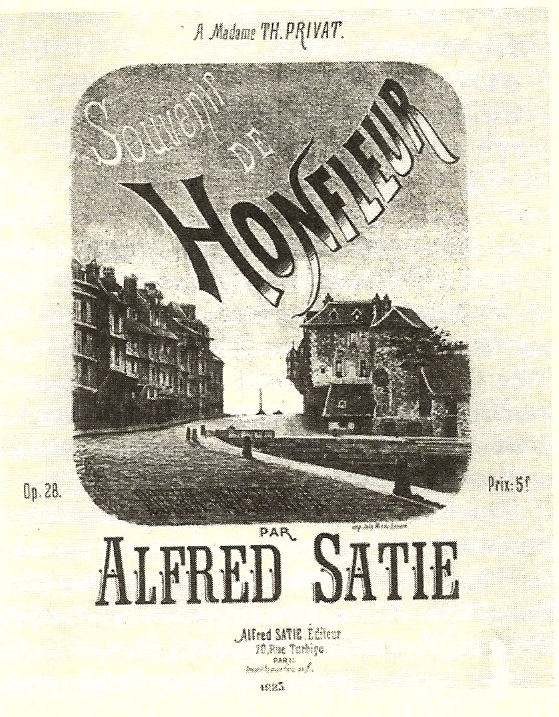

Éric Alfred Leslie Satie est né le 17 mai 1866 à Honfleur (rue Haute), nous reviendrons sur ce sujet. Érik Satie est mort le 1er juillet 1925 à Paris (hôpital Saint-Joseph) comme tout le monde. Il est enterré au cimetière communal d’Arcueil (94110). Passons.

Crin-Crin

Londres, 19 juillet 1865 : Jules Alfred Satie, courtier maritime à Honfleur, et Jane Leslie Anton, gouvernante anglaise d’origine écossaise, s’unissent par les liens du mariage dans une église anglicane. L’événement est mal accueilli par la mère d’Alfred, Eulalie Satie, catholique pratiquante et volontiers anglophobe. Lorsque le couple s’installe chez les parents d’Alfred (rue Haute), Eulalie déclare la guerre à sa bru venue d’Angleterre.

Honfleur, 17 mai 1866 : Jane Anton-Satie donne naissance à son premier enfant, Éric Alfred Leslie. Elle se bat pendant plusieurs mois contre sa belle-mère pour que le nouveau-né soit baptisé sous le rite de l’Église anglicane. Suivront trois autres petits anglicans, soustraits à l’Église catholique + apostolique + romaine — et à Eulalie : Olga (1868-1948) & Conrad (1869-1938) & Diane (1871-1872).

En 1871, au lendemain du conflit Franco-Prussien et de la Commune de Paris, fatigué des guerres de religion atrabilaires menées par son épouse et sa mère — chaque jour que Dieu fait —, Alfred Satie décide de séparer les belligérantes. Il vend sa charge de courtier maritime et emmène femme & enfants à Paris.

Bilingue français/anglais, Alfred sera traducteur & libraire (le jour), compositeur & éditeur de musique légère (la nuit).

1872 : annus horribilis. Le 27 avril, Diane, la benjamine de la fratrie Satie, meurt subitement à l’âge d’un an et demi. Six mois plus tard, le 27 octobre, Jane, la mère, succombe à une crise cardiaque à l’âge de trente-quatre ans. Le père, Alfred, se retrouve veuf à trente ans. Il confie ses enfants à sa famille et part à l’étranger.

Olga, quatre ans, est accueillie par un grand-oncle, monsieur Fortin, au Havre.

Conrad, trois ans, retourne chez ses grands-parents paternels à Honfleur, rue Haute.[1]

Éric, lui aussi, revient au pays natal … cependant, à six ans, Eulalie considère qu’il est assez grand pour être mis en pension. Avant l’inscription au collège, le petit garçon devra abjurer la religion anglicane de sa maman et recevra, aux côtés de Conrad et Olga, le baptême catholique en l’église Sainte-Catherine, paroisse des Satie, construite au XVème siècle pour célébrer la fin de la Guerre de Cent Ans et le départ des Anglais.

L’enfant portera l’uniforme du collégien — le premier de tous ses costumes —, de six à douze ans. Et cela lui fit grosse peine.[2]

Éric n’a qu’un ami, son oncle Adrien Satie, surnommé Sea Bird, oiseau des mers intempérant qui l’emmène au théâtre et lui apprend à boire. Mon oncle — ainsi que tous les braves militaires — buvait avec une surprenante abondance tout en racontant force histoires dont le sel lui grattait le gosier et le poussait à lever le coude sans arrêt.e-t-elle[3].

Éric — rebaptisé « Crin-Crin », ceci explique cela — s’intéresse à la musique.

Afin de le soustraire aux poisons des cafés concerts, azur & maritimes, grand-mère Eulalie inscrit son petit-fils aux leçons de Gustave Vinot, organiste & Maître de Chapelle en l’église Saint-Léonard, ancien élève de l’école Niedermeyer, qui lui apprend — ça lui apprendra — l’art du plain-chant. Chant monodique religieux, chant grégorien … le verbe de l’antique Église, l’âme du Moyen-Âge.[4]

1878 : annus horribilis /bis. Maître Vinot quitte le joli petit port de la jolie petite ville d’Honfleur (département du Calvados, Normandie) pour un nouveau poste à Lyon, du jour au lendemain, sans prévenir ses élèves. L’oncle Sea Bird ne répond plus à l’appel (sinon du grand large …) Et, le 14 septembre, grand-mère Eulalie meurt d’hydrocution sur la plage de Vasouy, à quatre kilomètres au sud de la rue Haute.

Éric Satie a douze ans et il est seul au monde.

Après sept ans de voyages à l’étranger, Alfred Satie est de retour à Paris.

Le 21 janvier 1879, il épouse en secondes noces Eugénie Barnetsche — pianiste & compositrice de salon —, récupère ses trois enfants — Éric, Conrad & Olga —, et loue un appartement rue de Constantinople, dans le huitième arrondissement.

Crin-Crin aime la musique ?

Sa belle-mère (qu’il déteste) en fera un musicien bien installé.

Non.

Eugénie inscrit Éric au Conservatoire National Supérieur où il mettra un point d’honneur à s’ennuyer comme un rat mort.

Monsieur-le-Pauvre

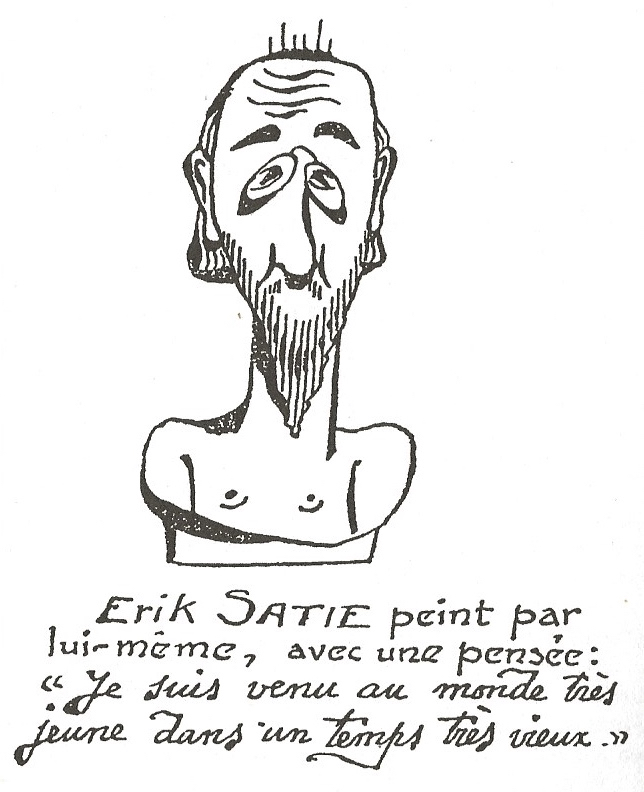

En septembre 1884, Érik Satie, dix-huit ans, orthographie son prénom avec un « k » (en hommage à ses ancêtres Vikings, dit-il) pour signer sa première composition : Allegro, une valse inspirée d’une chanson populaire (J’irai revoir ma Normandie ©Frédéric Bérat).

Érik Satie lit Baudelaire & Verlaine & Rimbaud & Mallarmé + les Contes d’Andersen + Gustave Flaubert. Il écoute Bach + Chopin + les vedettes du café-concert.[5]

Ses nourritures terrestres sont d’une variété qui déplait ; la chanson de cabaret y côtoie le plain-chant médiéval, c’est original. Satie est tout sauf un sentimental.

L’enseignement académique du Conservatoire l’horripile, l’autoritarisme niaiseux de sa belle-mère l’insupporte … à l’automne 1886, Érik Satie quitte Paris pour Arras où il intègre la 33e division d’infanterie.

Là, il s’engage pour trois ans. Cependant, décidément, Érik Satie ne supporte ni l’académisme, ni l’autorité, ni la hiérarchie. Cinq mois plus tard, il s’expose torse nu au froid glacial d’une nuit d’hiver septentrionale. La pneumonie qu’il contracte est si grave qu’on le libère de ses obligations militaires.

Érik Satie est réformé en avril 1887 et retourne à Paris.

Le jeune homme ne rentre pas dans sa famille. Laquelle ? Chez lui. Où ça ?

Au hasard de ses déambulations, Érik le Viking rencontre le catalan José Patricio Contamine de Latour (« poète » & « descendant de Napoléon »), avec lequel il noue une relation d’amitié largement arrosée.

Érik Satie compose les quatre Ogives pour piano, inspirées par l’architecture médiévale de Notre-Dame-de-Paris ; puis les trois Sarabandes (toujours pour piano), avec lesquelles il inaugure la forme en mosaïque — sa marque de fabrique.

La brièveté des pièces musicales d’Érik Satie exprime une volonté de resserrement et de concentration — écrit Vladimir Jankélévitch (…) Sans doute la réticence doit-elle être considérée comme un silence privilégié (…) une manière d’étrangler l’éloquence, une forme de la pudeur humaine devant l’indicible.[6]

Érik Satie entrevoit l’idée-germe, inutile de développer. Le papillon sera mort demain.

Un jour, il a volé au-dessus du jardin et Satie s’en souvient.

En décembre 1887, Érik Satie postule au titre de pianiste du plus fameux cabaret de Montmartre : LE Chat Noir. Il se présente au directeur sous un néologisme de son cru :

— Une bien belle profession ! » réplique Rodolphe Salis, ravi par sa nouvelle recrue.

« Fulcanelli » un mystérieux alchimiste au pseudonyme aux petits oignons, témoigne pour les siècles des siècles (contribuant ainsi largement à la renommée du cabaret montmartrois) : Beaucoup d’entre nous se souviennent du fameux Chat Noir, qui eut tant de vogue sous la tutelle de Rodolphe Salis ; mais combien savent quel centre ésotérique et politique s’y dissimulait, quelle maçonnerie internationale se cachait derrière l’enseigne du cabaret artistique ? D’un côté le talent d’une jeunesse fervente, idéaliste, faite d’esthètes en quête de gloire, insouciante, aveugle, incapable de suspicion ; de l’autre, les confidences d’une société mystérieuse mêlées à l’obscure diplomatie, tableau à double face exposé à dessein dans un cadre moyenâgeux.[7]

Au Chat Noir, Érik Satie rencontre Villiers de l’Isle-Adam (sans doute trop wagnérien à son goût /Cf. La Série Villiers) ; Paul Verlaine et Alphonse Allais (Cf. Alphonse Allais).

Sous le ciel honfleurais flotte la Fantaisie,

Cette muse un peu folle

Aux séduisants attraits,

Et comme elle inspire l’humour

D’Alphonse Allais,

En musique on lui doit les dons

D’Érik Satie… [8]

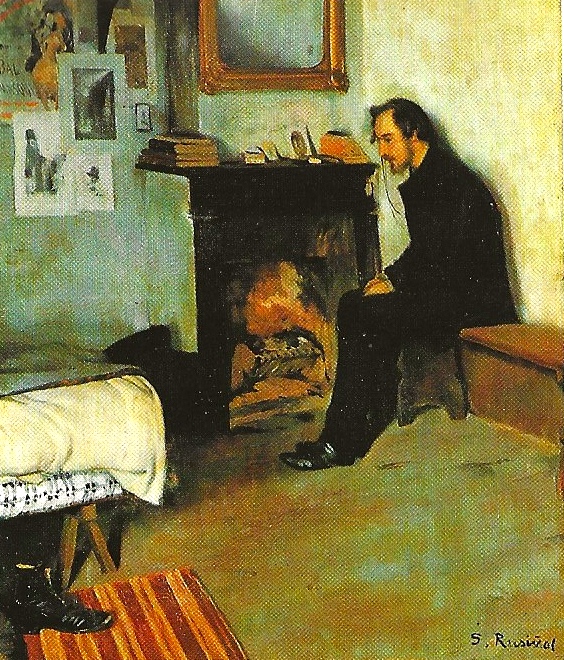

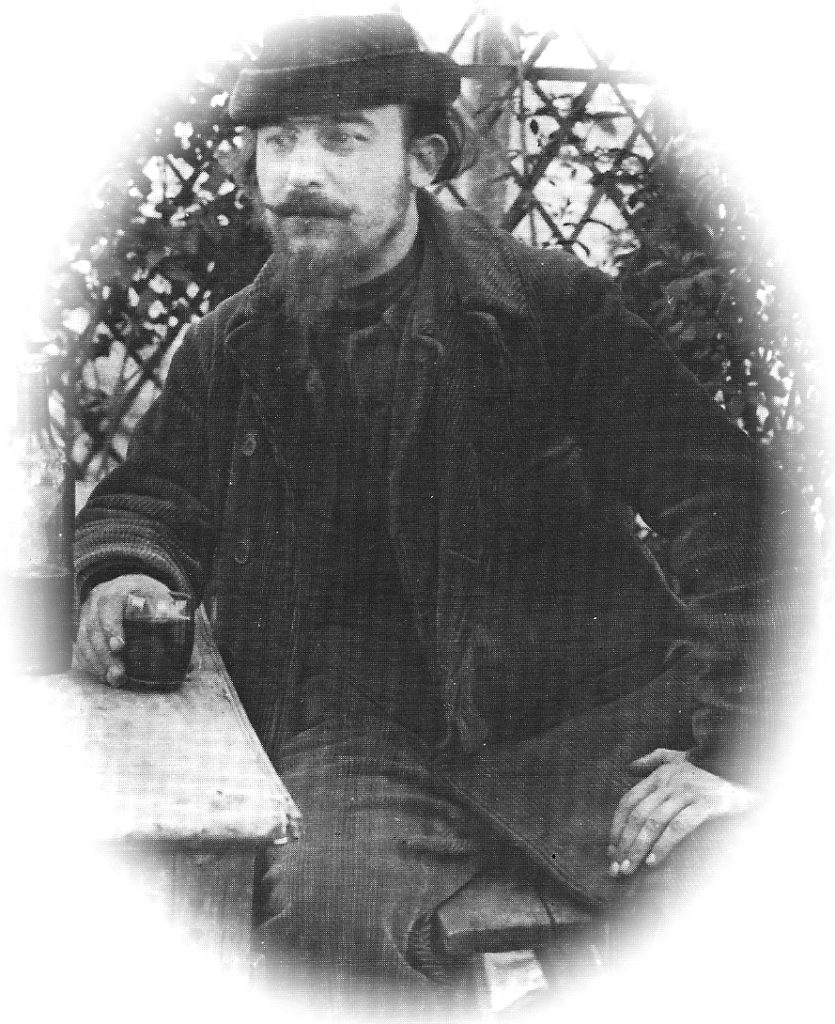

Érik Satie loue une chambre sur la butte Montmartre (6 rue Cortot), à quelques mètres de l’atelier de Suzanne Valadon. Il porte à présent le costume de l’artiste bohème — mélange de pèlerin, de punk-à-chien et de sacristain —, qui lui vaut le surnom de « Monsieur-le-Pauvre ».

En 1888, Érik Satie compose les trois Gymnopédies pour piano.

L’étymologie de « Gymnopédie » n’a pas bonne presse aujourd’hui.

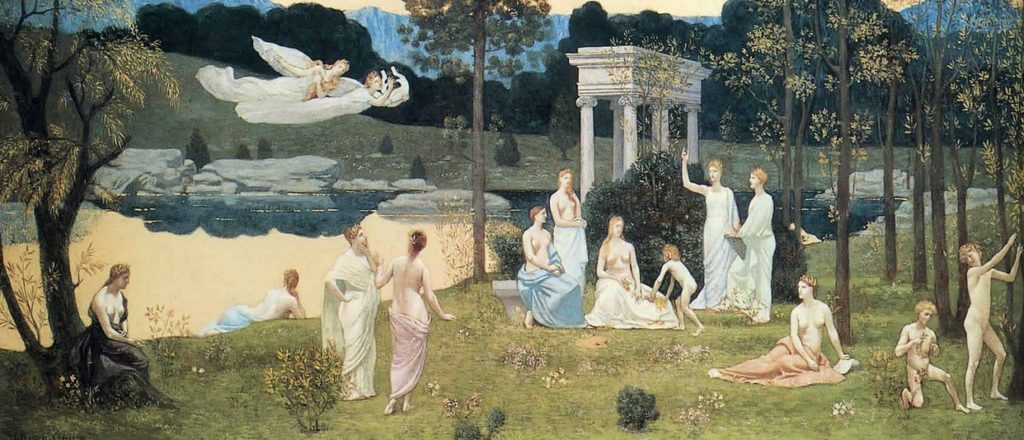

À l’époque dite Belle (1889-1914), le fait de célébrer des corps adolescents nus et dansants dans la lumière crue du jour, roses de pudeur, sublimait un sentiment vertueux, celui de la « pureté », synonyme « d’innocence » — inaudible à présent.

Du 6 mai au 31 octobre 1889, l’Exposition universelle (dixième du nom, la quatrième organisée en France) se tient à Paris du Champ de Mars au Trocadéro, en passant par les Invalides et la colline de Chaillot.

Une quarantaine de pays invités & des millions de visiteurs célèbrent le centenaire de la Révolution française autour d’un monument aussi grandiose que provisoire, croit-on, construit pour l’occasion : la Tour Eiffel.

Le fantasme d’un Bonheur universel par le Progrès universel (scientifique & technologique) commence ici.

Le monde entier est à Paris.

Les peintres se passionnent pour les estampes japonaises et les musiciens explorent le mode pentatonique.[9]

En 1889, Érik Satie compose les premières Gnossiennes.

Le terme « gnossien » (du grec gnôsis : connaissance ; la Gnose étant devenue, au fil des siècles, « La Connaissance Suprême de tous les Mystères ») est un néologisme inventé par Satie. Celui-ci abandonne la terminologie musicale en usage pour indiquer, sur ses partitions, d’étranges didascalies :

Gnossienne n°1 : Très luisant ; Questionnez ; Du bout de la pensée ; Postulez en vous-même ; Pas à pas ; Sur la langue / Gnossienne n°2 : Avec étonnement ; Ne sortez pas ; Dans une grande bonté ; Plus intimement ; Avec une légère intimité ; Sans orgueil / Gnossienne n°3 : Conseillez vous soigneusement ; Munissez vous de clairvoyance ; Seul pendant un instant ; De manière à obtenir un creux ; Très perdu ; Portez cela plus loin ; Ouvrez la tête ; Enfouissez le son.

L’humour de Satie est une oblique pudeur qui s’exprime indirectement, secondairement, ironiquement, écrit Vladimir Jankélévitch, notre maître à tous (je parle pour moi)[10]. La marque de la pudeur n’est pas seulement de dire autre chose, mais aussi et surtout d’en dire moins. (…) l’esprit de litote est celui de l’homme non plus secret, mais discret et qui, réprimant en lui-même la furie expressive de l’appassionato et du disperato, reste constamment en retrait par rapport à l’émotion.

Pour Vladimir Jankélévitch : le temps gnossien, c’est le temps immobile.

Oui.

Le philosophe jouait volontiers au piano les mélodies d’Érik Satie — un musicien du petit matin, disait-il. Son ami, le pianiste Jean-Joël Barbier, évoquait quant à lui une musique mystérieuse qui frissonne au bord du vide.[11]

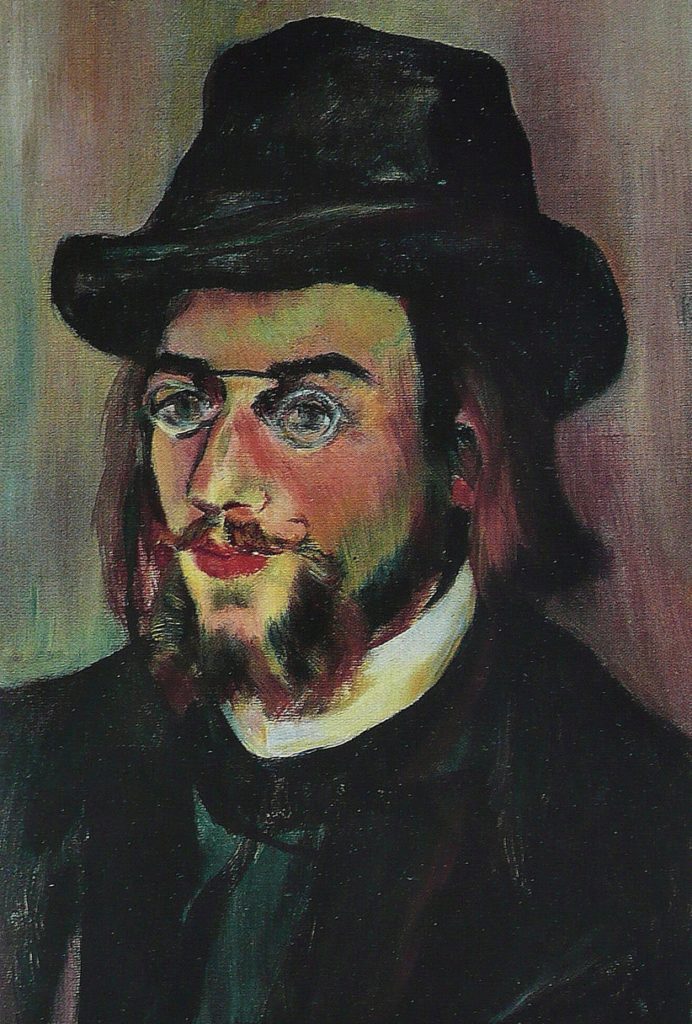

En 1891, Érik Satie est pianiste à l’Auberge du Clou[12] où il se lie à Claude Debussy.

Passons. Nous reviendrons sur ce sujet.

Érik & Claude fréquentent la Librairie de l’Art Indépendant[13] où Satie fait la connaissance de l’autoproclamé Sâr Joséphin Péladan[14].

Joseph-Aimé Péladan (1859-1918), écrivain & occultiste, est un illuminé mondain comme il en fleurit tant à l’époque dite Belle.

Sous couvert de réanimer l’antique confrérie de la Rose-Croix[15] — apparue à la fin du Moyen-Âge en Europe occidentale, la société secrète de la Rose-Croix (première du nom) est un mélange d’ésotérisme gnostique et de mysticisme chrétien —, Péladan lance une nouvelle marque : L’Ordre de la Rose + Croix du Temple et du Graal© dont la mission s’organise en Salons dédiés à l’Art-Dieu, avec les chefs-d’œuvre pour dogmes et pour saints les génies.[16]

Le premier (des six) Salon de la Rose + Croix du Temple et du Graal ©Joséphin Péladan a lieu galerie Durand-Ruel[17], rue Laffitte, du 10 mars au 10 avril 1892.

Une soixantaine d’artistes sont exposés, dont les peintres belges Fernand Khnopff (1858-1921) & Jean Deville (1867-1953) + le franco-suisse Félix Vallotton (1865-1925).

Financé par le comte Antoine de La Rochefoucauld, c’est l’événement culturel de l’année (selon Le Figaro.)

Le soir de l’inauguration, sous des Sonneries pour trompettes d’Érik Satie, le Sâr Péladan accueille en grande pompe, s’il vous plait, le Tout-Paris fin de siècle enthousiaste ou railleur : Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Émile Zola, Pierre Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, Octave Mirbeau, le duc & la duchesse de Noailles…

C’est un immense succès.

Nommé « Maître de chapelle de la Rose + Croix du Temple et du Graal » par son nouvel ami Joséphin, Érik compose un Leitmotiv + Le Fils des étoiles.

Puis, soudain, le 14 août suivant, Satie rompt avec Péladan dans une lettre ouverte au plus chic des journaux parisiens (un quotidien de huit pages, fondé en 1879) : LE Gil-Blas.[18]

Monsieur le Rédacteur,

Suis fort surpris que Moy, pauvre homme qui n’ay d’autres pensées que dedans mon Art, sois toujours poursuivi avec le titre d’initiateur musical des disciples de monsieur Joséphin Péladan.

Cela me fait grand peine et désagrément. Car sy dois être l’élève de quiconque, croys pourvoir dire que ce n’est de nul autre que Moy…

(…)

… ce bon monsieur Joséphin Péladan, pour lequel ay grand respect et déférence, n’a jamais eu aucune autorité sur l’indépendance de mon Esthétique ; se trouve vis-à-vis de moy, non mon maître mais mon collaborateur, ainsi et de même que mes vieux amis messieurs Contamine de Latour et Albert Trinchant.

Une fois encore, Érik Satie affirme sa liberté — radicale, jusqu’à la mauvaise foi ; infinie jusqu’au supplice.

Il ne veut être associé à personne.

S’il se sépare du Sâr, « Ésotérik Satie » (©Alphonse Allais) n’en a pas fini avec la musique à genoux, comme il dit. Il compose un ballet mystico-chrétien sur un livret de Contamine de Latour : Uspud. Passons. Et fonde l’Église Métropolitaine d’Art de Jésus Conducteur. Oui.

Il en sera le seul adepte & le Grand Parcier.

L’Abbatiale occupe les dix mètres carrés de sa chambre, rue Cortot.

Un petit pécule, venu de Normandie, lui permet d’éditer un bulletin paroissial (Le Cartulaire), via lequel Crin-Crin, alias Monsieur-le-Pauvre, lance des anathèmes contre le gratin parisien (tous fromages confondus) : littérature & arts & spectacles + politiques & journalistes & publicistes (dont Gauthier-Villars dit Willy) + le Conservatoire & l’Académie …

Le 27 octobre 1892, Claude Debussy lui dédicace ses Cinq poèmes de Baudelaire : Pour Érik Satie, musicien doux et médiéval, égaré dans ce siècle pour la joie de son bien amical Claude Debussy.

Épisode 2 – Érik Satie, phonométrographe

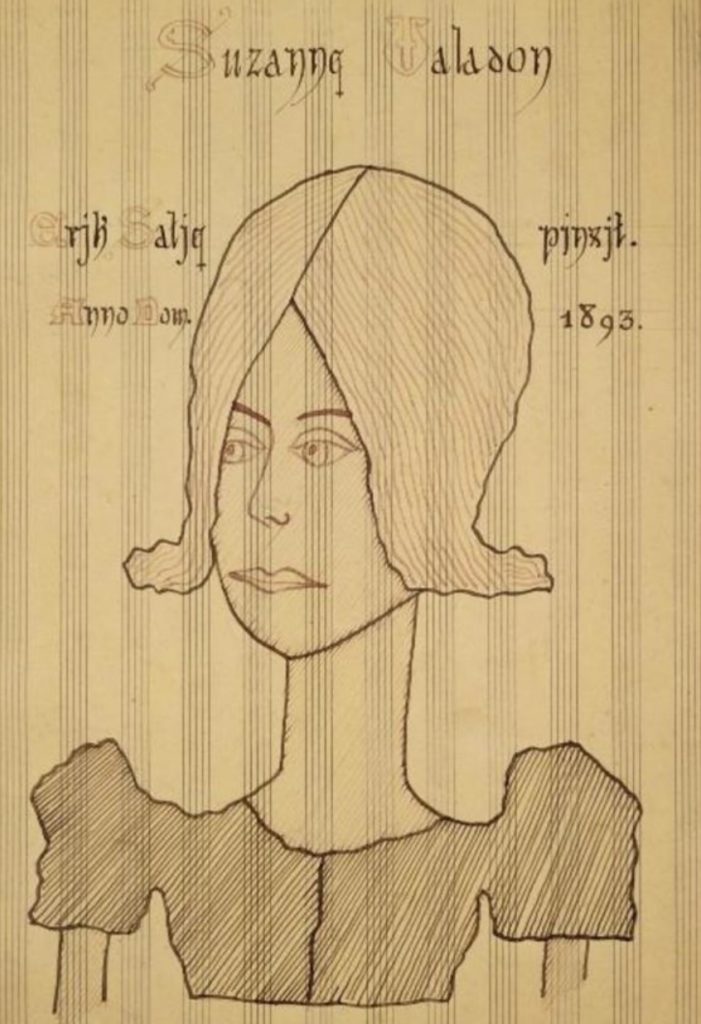

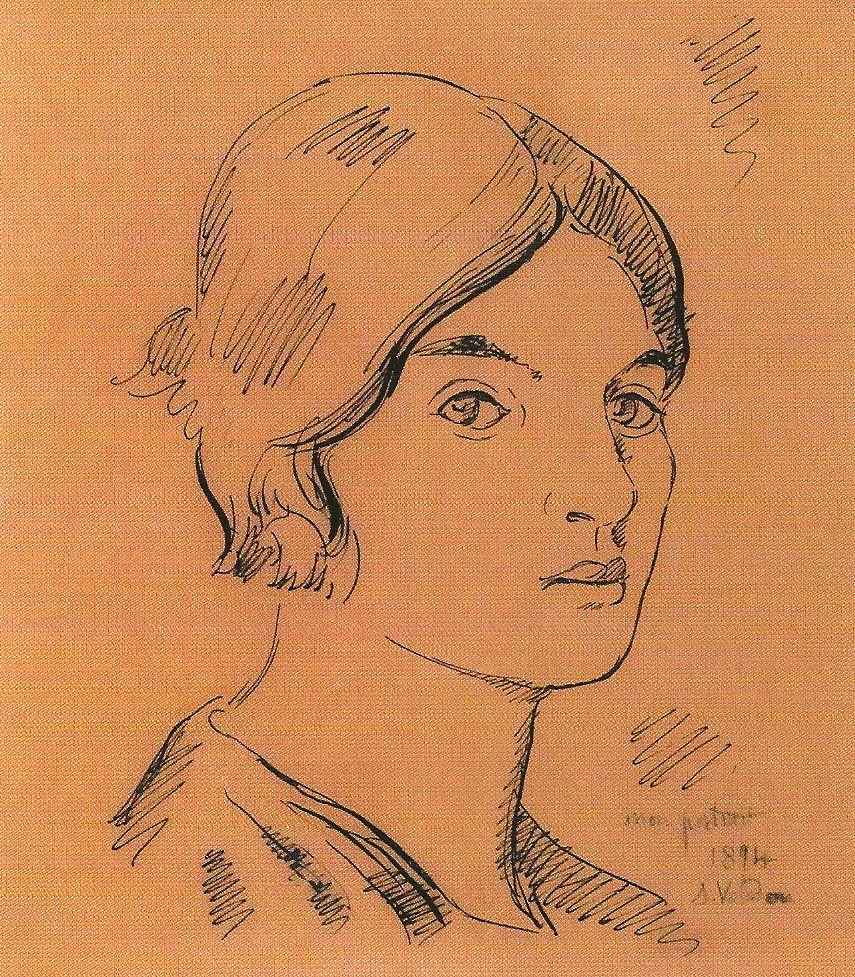

En 1893, Érik Satie (vingt-sept ans) est amoureux de Suzanne Valadon.

En 1925, à la mort du compositeur, dans le capharnaüm de sa chambre, parmi les piles de papiers calligraphiés d’une écriture gothique, on trouvera un carton sur lequel Satie avait écrit rue Cortot, à Montmartre :

Le 14 du mois de janvier de l’an de grâce de 1893, lequel était un samedi, commença ma liaison d’amour avec Suzanne Valadon, laquelle pris fin le mardi 20 du mois de juin de la même année.

Le lundi 16 du mois de janvier 1893, mon amie Suzanne Valadon est venue pour la première fois de sa vie en cet endroit, et aussi pour la dernière le samedi 17 de juin du même an.[19]

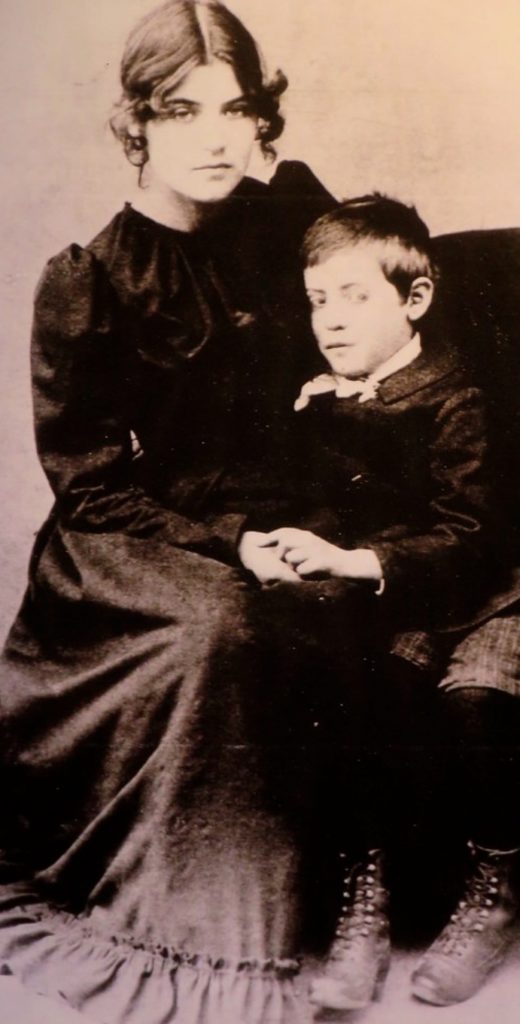

Marie-Clémentine Valadon est née le 23 septembre 1865 à Bessines-sur-Gartempe (dans le Limousin) de père inconnu et d’une mère lingère, veuve d’un bagnard.

Elle arrive à Paris à cinq ans, quitte l’école à sept et devient trapéziste au cirque Fernando (futur Médrano) du boulevard Barbès. Huit ans plus tard, une mauvaise chute interrompt sa carrière d’acrobate. Elle se vend au « Marché aux modèles » de la Place Blanche, le samedi matin.

À dix-huit ans, celle-qui-ne-s’appelle-pas-encore-Suzanne-Valadon donne naissance à un garçon prénommé Maurice que l’artiste catalan Miquel Utrillo i Morlius reconnaîtra des années plus tard, lui transmettant la moitié seulement de son nom.

Celle-qui-se-fait-appeler-Maria pose pour Puvis de Chavannes + Auguste Renoir ou Henri de Toulouse-Lautrec, lequel devient son ami.

Toulouse-Lautrec l’encourage à dessiner et la rebaptise « Suzanne », un prénom à la mode (« Marie-Clémentine » ou « Maria » font vieux jeu).

En 1894, Edgar Degas appuie la candidature de Suzanne Valadon à la nouvelle Société Nationale des Beaux-Arts où elle sera la première & seule femme à exposer.

Au lendemain de leur première nuit d’amour, Érik Satie la demande en mariage.

Lui préférant un riche banquier, Suzanne Valadon épouse Paul Mousis — autrement dit une vie stable et confortable.

En 1909, elle quittera son mari pour un ami de son fils, André Utter[20], de vingt ans son cadet. Le Trio Infernal — Valadon & Utrillo & Utter — vivra sous le même toit jusqu’à la mort de Suzanne.

Suzanne Valadon est morte le 7 avril 1938 à Paris, entourée de ses amis André Derain, Pablo Picasso et Georges Braque.

Elle est enterrée à Saint-Ouen.

Son atelier — 12 rue Cortot — abrite aujourd’hui le Musée de Montmartre.

En souvenir de son unique liaison d’amour, Érik Satie compose une pièce courte pour piano devant être jouée 840 fois à la suite — le temps de souffrir autant que son auteur, si possible : VEXATIONS[21]

The Velvet Gentleman

En 1895, grâce à la générosité de ses amis normands, les frères Le Monnier (Fernand et Louis), Érik Satie achète sept costumes de velours côtelé identiques de couleur fauve, avec bonnets et pardessus assortis, à « La Belle Jardinière » (vêtements confectionnés et sur mesure — un des tout premiers grands magasins parisiens).

En 1896, Claude Debussy (Prix de Rome en 1884, autrement dit déjà « installé ») orchestre deux Gymnopédies d’Érik Satie (1 & 3) pour aider son ami à diffuser sa musique.

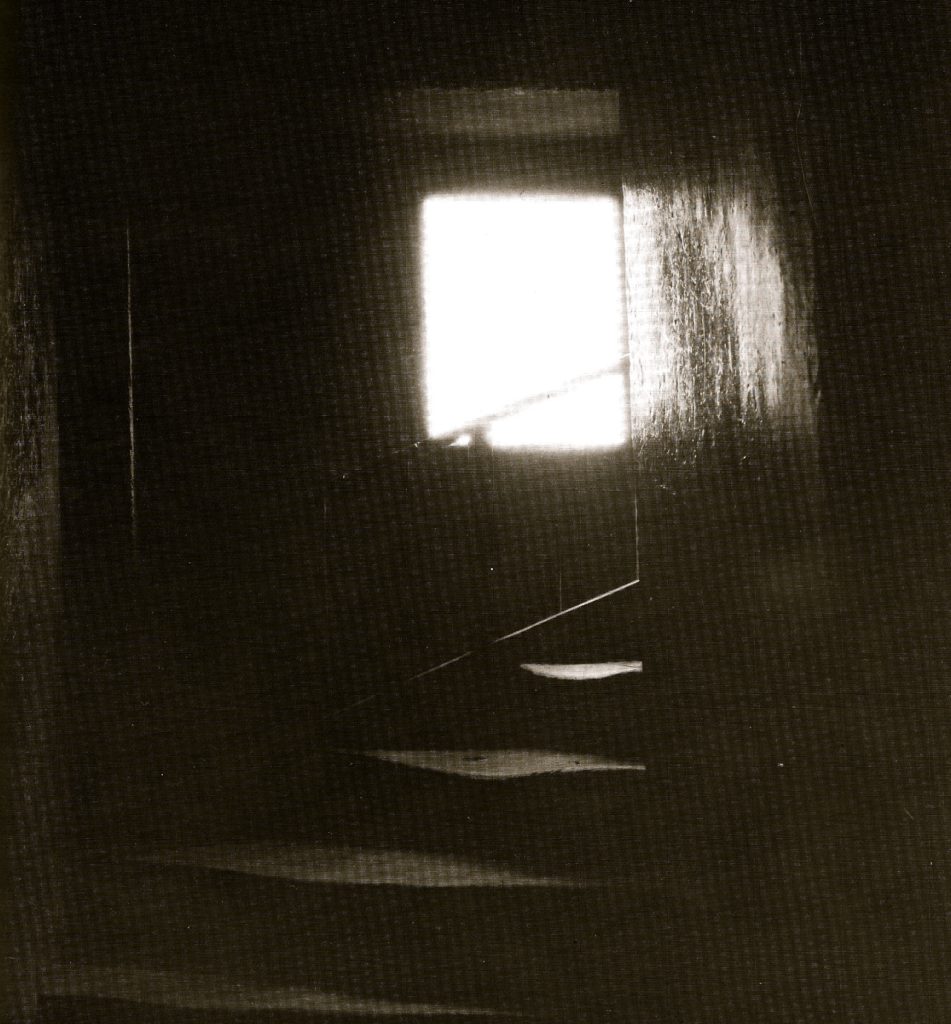

Malgré l’aide du « bon Claude » + les cours particuliers de piano qu’il donne aux enfants de ses amis fortunés, Le Gentilhomme de velours ne peut plus payer son loyer, rue Cortot, et déménage au rez-de-chaussée du même immeuble dans une sorte de « placard », dit-il.

En 1897, Érik Satie compose la dernière Gnossienne + les deux Pièces froides + les trois Airs à faire fuir + les trois Danses de Travers.

L’année suivante, à l’automne 1898, Érik Satie quitte son placard de Montmartre pour 15m2 à Arcueil-Cachan, au sud de Paris, dans le Val-de-Marne.

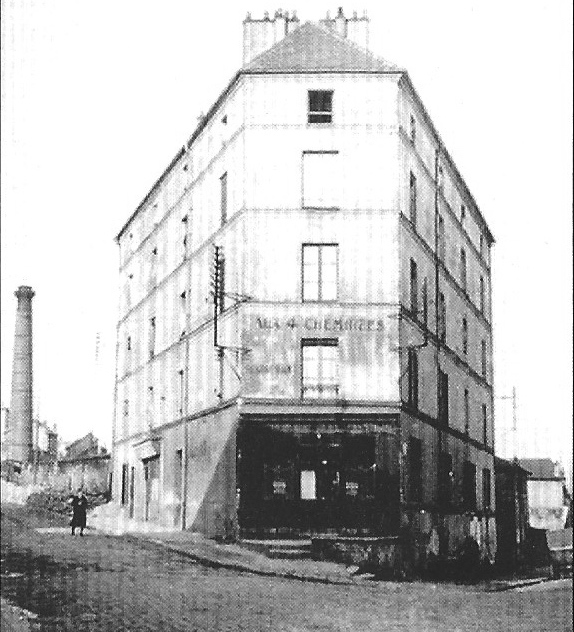

Bibi-la-purée, un proche de Rodolphe Salis, grand ami de Paul Verlaine, vient de quitter sa chambre au 2e étage d’une maison ouvrière (22 rue Cauchy), dite « des Quatre Cheminées ».

Érik Satie s’y replie.

Il y restera vingt-six ans.

Personne n’entrera dans le logis d’Érik Satie, si ce n’est à quatre pattes : les chiens errants d’Arcueil-Cachan seront les seuls à monter l’escalier avec lui.

En 1899, Érik Satie est pianiste — tapeur à gages, dit-il — sous l’enseigne de plusieurs cabarets montmartrois. Il compose des mélodies — des rudes saloperies — pour Vincent Hyspa[22] et Paulette Darty.[23]

Tous les jours, au petit matin, il rentre à pied jusqu’à la rue Cauchy (une vingtaine de kilomètres environ.)

Le 19 octobre 1899, à Paris, Érik Satie est le témoin de Claude Debussy qui épouse Marie-Rosalie Texier dite « Lilly ».

Érik écrit à son frère Conrad : Si je n’avais pas Debussy pour causer des choses un peu au-dessus de ce dont causent les hommes vulgaires, je ne vois pas comment je ferais pour exprimer ma pauvre pensée — si je l’exprime encore.[24]

Le 30 avril 1902, à l’Opéra-Comique, la création de Pelléas et Mélisande, drame lyrique en cinq actes de Claude Debussy (un opéra après Wagner, et non pas d’après Wagner, souligne son compositeur), sur un livret de Maurice Maeterlinck[25] et sous la direction d’André Messager [26], révèle « le bon Claude » au monde entier.

Est-ce le succès ou le génie de son « meilleur ami » qui bouleverse à ce point Érik Satie ? Il écrit à son frère, Conrad : Plus rien à faire de ce côté-là, il faut chercher autre chose ou je suis perdu.[27]

En 1903, en réponse à ceux qui reprochent à sa musique d’être « informelle », Érik Satie compose Trois morceaux en forme de poire (en sept mouvements) pour piano à quatre mains.

Le 17 août, il écrit à Claude Debussy : Monsieur Érik Satie travaille en ce moment à une œuvre plaisante (…) Monsieur Érik Satie est fou de cette nouvelle invention de son esprit. Il en parle beaucoup et en dit grand bien. Il la croit supérieure à tout ce qui a été écrit jusqu’à ce jour ; peut-être se trompe-t-il (…) Vous qui le connaissez bien, dites-lui ce que vous en pensez : sûrement il vous écoutera mieux que quiconque, tant est portée son amitié pour vous.[28]

Trois morceaux en forme de poire, par Vladimir Jankélévitch et Jean-Joël Barbier (in : « Rendez-vous avec Vladimir Jankélévitch : Autour d’Érik Satie » – 1971) ; c’est offert de bon cœur :

Érik écrit à son frère Conrad : Je m’ennuie à mourir de chagrin ; tout ce que j’entreprends timidement rate avec une hardiesse inconnue à ce jour.[29]

En 1904, cependant, Satie compose le premier ragtime[30]

de la musique « savante » occidentale : Picadilly.

Le Bon Maître d’Arcueil

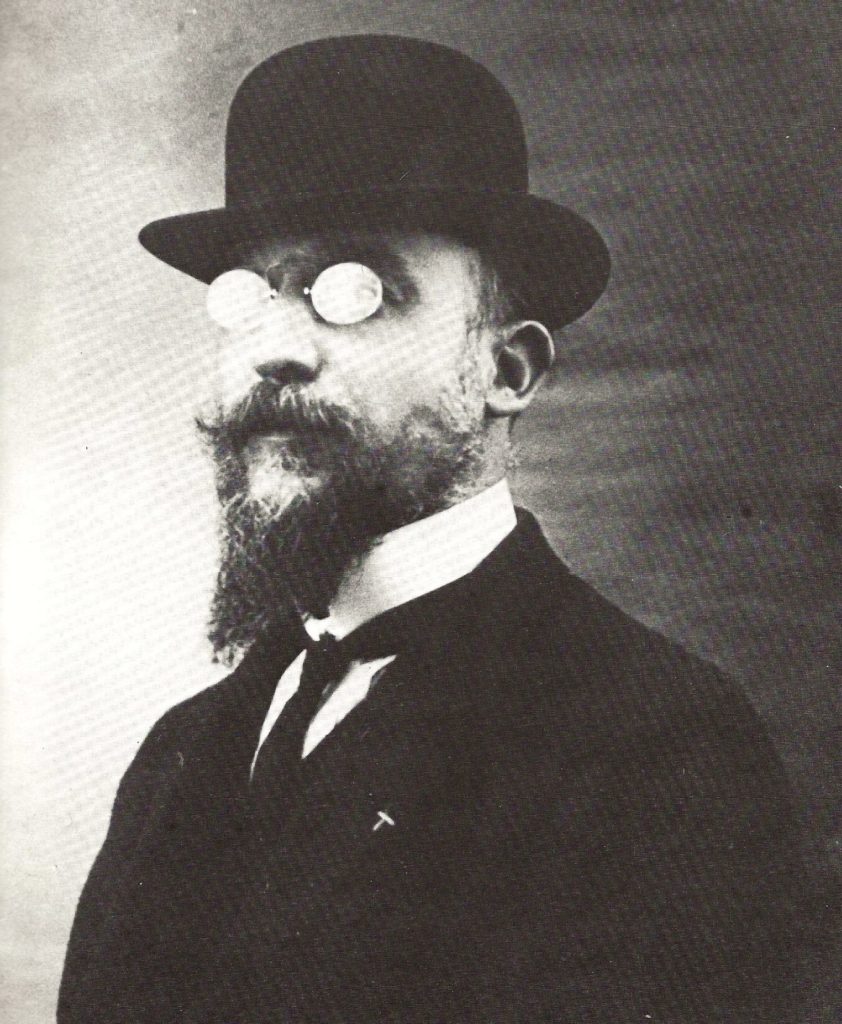

En l’année de grâce de 1905, à bientôt quarante ans, Érik Satie retourne à l’école, plus précisément à la Schola Cantorum.[31], dirigée par Vincent d’Indy[32], où il s’inscrit au cours de contrepoint d’Albert Roussel[33].

Le compositeur des Gymnopédies, des Gnossiennes et de Trois morceaux en forme de poire devient l’élève d’un professeur plus jeune que lui.

Il change de costume.

Dorénavant, Érik Satie n’apparaîtra plus qu’en scribe bureaucratique (tendance Bartleby ©Herman Melville), chapeau melon & faux col & parapluie.

Entre 1906 et 1908, Érik Satie compose Prélude en tapisserie + Allons-y Chochotte + Pièces froides pour un chien + Aperçus désagréables.

En 1908, Érik Satie est nommé « directeur du service intérieur du patronage laïque de la mairie d’Arcueil ». Il s’occupe des enfants déshérités de la commune, les promenant tous les jeudis, et compose des piécettes pour piano adaptées à la morphologie de leurs petites mains.[34]

En 1909, Maurice Ravel[35] participe à la fondation de la Société Musicale Indépendante (SMI), aux côtés de Gabriel Fauré[36], Florent Schmitt[37]), et Charles Kœchlin[38]), qui veulent se démarquer de la Société Nationale de Musique (SNM), jugée trop conservatrice (et dominée par César Franck[39].

L’anti-académisme proclamé d’un Érik Satie (outsider) est mis en avant par Ravel contre Debussy — lequel, soudain, n’est plus qu’un musicien « impressionniste », autrement dit, déjà, d’hier.

Exit le principal adversaire.

Accessoirement, Érik Satie devient « le père de la musique moderne ».

Érik Satie et Claude Debussy étaient-ils amis ?

Sans doute pas au sens de Montaigne et La Boétie (tendre liaison réincarnée, notamment, par Villiers de l’Isle-Adam et Stéphane Mallarmé /Cf. La Série Villiers).

Leur relation aura duré un quart de siècle : de 1891 à 1917, ce n’est pas rien.

Leur légende sera cousue main par Jean Cocteau dans une conférence donnée, pour la première fois, en 1920 :

Debussy fréquentait alors l’auberge du Clou, mal vu des artistes de gauche, parce qu’il venait d’avoir le Prix de Rome — on l’évitait. Un soir, Debussy et Satie se trouvent à la même table. Ils se plaisent. Satie demande à Debussy ce qu’il prépare. Debussy composait, comme tout le monde, une « wagnérie ». Satie fit la grimace : Croyez-moi, murmura-t-il, assez de Wagner ! (…) Pas de couplets, pas de leitmotiv — se servir d’une certaine atmosphère « Puvis de Chavannes » …[40]

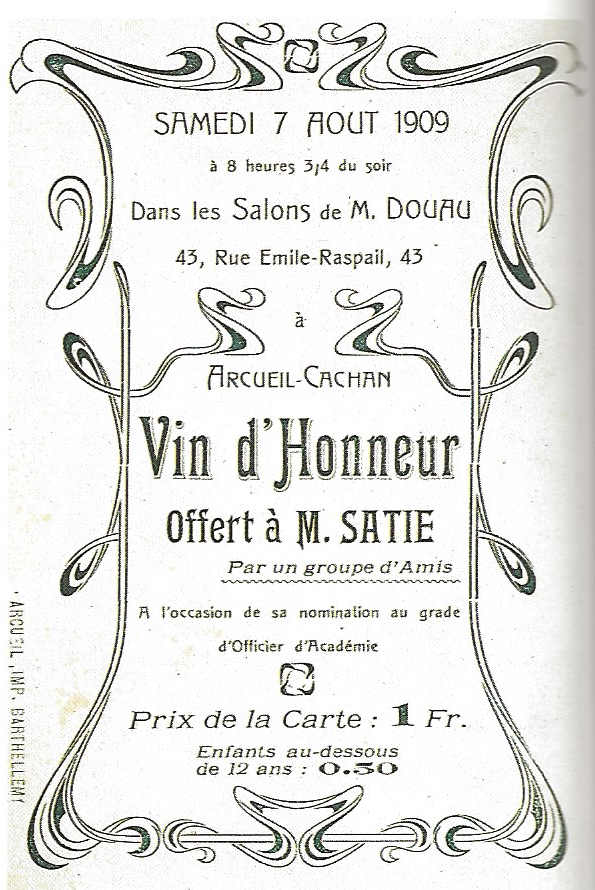

Hors les murs, le 7 août 1909, Érik Satie est élevé au rang d’Officier par le préfet de la Seine qui lui remet les Palmes académiques pour mérite civique.

Un vin d’honneur est organisé en hommage à celui que l’on surnomme à présent « Le Bon Maître d’Arcueil ».

Nota Bene : le 31 mars 2016, le conseil municipal de la mairie d’Arcueil s’est réuni avec, pour Ordre du Jour, le vote d’une subvention spéciale de plusieurs milliers d’euros attribuée aux festivités du 17 mai suivant marquant le 150e anniversaire de la naissance d’Érik Satie, célébrité communale. Un conseiller Front National, monsieur Truffaut, s’est alors écrié : « L’argent public ne doit pas servir à honorer un compositeur alcoolique membre du Parti Communiste ! » (In : Le Parisien du 1er avril — sic.)

Le 16 janvier 1911, salle Gaveau — Gloria In Excelsis Locus ! — Maurice Ravel et le pianiste Ricardo Viñes interprètent la troisième Gymnopédie, la deuxième Sarabande et un Prélude du Fils des étoiles.

Le programme présente Érik Satie comme un compositeur qui occupe dans l’histoire de l’art contemporain une place véritablement exceptionnelle. En marge de son époque, cet isolé a écrit jadis quelques courtes pages qui sont d’un génial précurseur. Ces œuvres malheureusement peu nombreuses, surprennent par une préscience du vocabulaire moderniste et par le caractère quasi prophétique de certaines trouvailles harmoniques.

Le 25 mars de la même année, salle Gaveau — Gloria In Excelsis Locus /bis — Claude Debussy dirige son orchestration des Gymnopédies (1 & 3) lesquelles l’emportent en applaudissements sur ses propres compositions.

Au lieu de féliciter son ami (qui n’attend que ça), Debussy est convaincu que Satie a voulu l’humilier.

De son côté, Érik écrit à son frère Conrad : Pourquoi ne veut-il pas me laisser une toute petite place dans son ombre ? je n’ai que faire du soleil.[41]

Érik Satie continuera à venir déguster des côtelettes et des œufs, arrosés d’un petit-vin-blanc-je-ne-vous-dis-que-ça, chez Claude Debussy qui lui présentera, un beau jour de juin : Igor Stravinsky[42].

Il me plut du premier coup, se souviendra Igor, en dictant ses Mémoires. C’était une fine mouche. Il était plein d’astuce et intelligemment méchant.[43]

En 1912, Érik Satie commence à publier dans la Revue musicale S.I.M.[44], des extraits de ses Mémoires d’un amnésique.[45]

CE QUE JE SUIS (Fragment)

Tout le monde vous dira que je ne suis pas un musicien. C’est juste.

Dès le début de ma carrière, je me suis, de suite, classé parmi les phonométrographes. Mes travaux sont de la pure phonométrique.

(…)

Du reste, j’ai plus de plaisir à mesurer un son que j’en ai à l’entendre.

(…)

La première fois que je me servis d’un phonoscope, j’examinai un si bémol de moyenne grosseur. Je n’ai, je vous assure, jamais vu chose plus répugnante. J’appelai mon domestique pour le lui faire voir.[46]

« Érik Satie donne un bouquet de fleurs à Maurice Utrillo » (spectacle d’ombres de Nicolas Bataille, 1993)

LA JOURNÉE DU MUSICIEN (Fragment)

L’artiste doit régler sa vie.

Voici l’horaire précis de mes actes journaliers :

Mon lever : à 7h. 18 ; inspiré : de 10h. 23 à 11 h. 47. Je déjeune à 12 h. 14.

(…)

Je ne mange que des aliments blancs (…)

Je fais bouillir mon vin, que je bois froid avec du jus de fuchsia (…)

Je respire avec soin (peu à la fois)

(…)

D’aspect très sérieux, si je ris, c’est sans le faire exprès. Je m’en excuse toujours et avec affabilité.

Je ne dors que d’un œil ; mon sommeil est très dur. Mon lit est rond, percé d’un trou pour le passage de la tête. Toutes les heures, un domestique prend ma température et m’en donne une autre.

(…)

Mon médecin m’a toujours dit de fumer. Il ajoute à ses conseils : « Fumez, mon ami : sans cela, un autre fumera à votre place. »[47]

Érik Satie compose les Véritables préludes flasques (pour un chien) + Descriptions automatiques + Embryons desséchés.

En 1913, Érik Satie rencontre Georges Auric, de trente-trois ans son cadet, compositeur & membre fondateur du « Groupe des Six » (nous reviendrons sur ce sujet), qui finira par se brouiller avec lui, comme tout le monde, oui.

Maurice Sachs se souvient d’Érik Satie : Il était tout gris. Sa modestie cachait beaucoup d’amertume, d’horrible misère, des peurs nerveuses, des haines dissimulées. Il était susceptible à l’excès, vindicatif, rancunier et pourtant point méchant dans le fond.[48]

Les Ballets Russes créent Le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky.

Guillaume Apollinaire publie Calligrammes.

Marcel Proust (à compte d’auteur, chez Bernard Grasset[49], après que le manuscrit a été refusé au Mercure) : Du côté de chez Swann

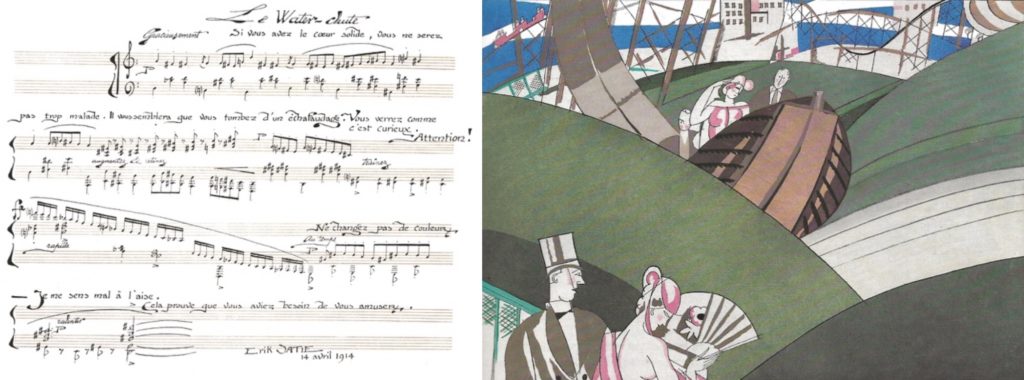

Érik Satie compose Sports et Divertissements + Trois valses distinguées du précieux dégoûté (en réplique aux Valses nobles et sentimentales de Ravel).

Le concept-album Sports et Divertissements est une commande du journaliste & éditeur Lucien Vogel[50], lequel avait d’abord sollicité Igor Stravinsky… finalement trop cher pour lui.

Dans la Préface, Érik Satie écrit : Cette publication est constituée de deux éléments artistiques : dessin et musique. La partie dessin est figurée par des traits — des traits d’esprit ; la partie musicale est représentée par des points — des points noirs. Ces deux parties réunies en un seul volume forment un tout : un album. Je conseille de feuilleter ce livre d’un doigt aimable et souriant, car c’est ici une œuvre de fantaisie. Qu’on n’y voie pas autre chose.[51]

Le 28 juin de l’an de grâce de 1914, l’Archiduc François-Ferdinand d’Autriche, héritier de l’Empire austro-hongrois, et son épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, sont assassinés à Sarajevo. Les jeux d’alliances diplomatiques entrainent l’Europe dans la Première Guerre industrielle Mondiale.

Au lendemain de l’assassinat du pacifiste Jean Jaurès (le 31 juillet), Érik Satie adhère à la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière).

Le 2 août 1914, la Mobilisation Générale est décrétée en France.

Trop vieux pour être appelé sous les drapeaux (48 ans), Érik Satie s’engage dans les Milices Socialistes d’Arcueil — rapidement dissoutes pour tapage nocturne.

La Première Guerre industrielle Mondiale va durer quatre ans ; elle sera accompagnée, puis suivie, par la Grippe dite, à tort, « espagnole ».

Nous reviendrons sur ce sujet.

(Cf. La Série Guillaume Apollinaire)

En l’an de grâce de 1915, Érik Satie rencontre Jean Cocteau par l’entremise de Valentine Gross — peintre & illustratrice, épouse de Jean Hugo, lui-même artiste & arrière-petit-fils du grand Victor.

Épisode 3 – Érik Satie, icône Dada

En 1916, Jean Cocteau propose à Érik Satie de collaborer au ballet Parade qu’il prépare pour les Ballets Russes.

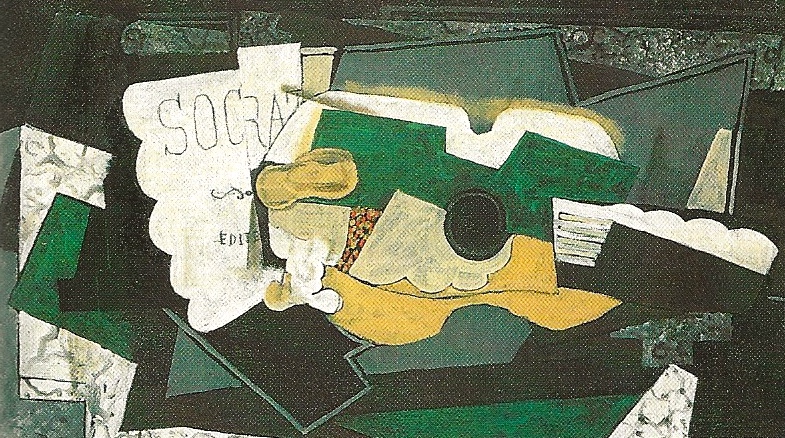

La même année, la princesse de Polignac lui commande une œuvre symphonique. Ce sera Socrate, drame en trois actes, composé sur des Dialogues de Platon (traduits par Victor Cousin).

La litote prouve déjà l’indépendance de la qualité par rapport à la quantité, et manifeste paradoxalement l’efficacité expressive d’une expression contenue, écrit Vladimir Jankélévitch.

La fin du Socrate de Satie atteste la force convaincante de la réticence, la force d’une émotion soustraite…[52]

Oui.

Début 1917, Debussy, alité, torturé par le cancer qui va l’emporter l’année suivante, n’en finit pas de railler la position de PRÉCURSEUR (l’adjectif reste coincé dans son gosier) acquise par Satie grâce au storytelling de Ravel & Cocteau.

Exaspéré par la condescendance de son ami, ignorant ou indifférent (Satie savait-il que Debussy était gravement malade ?), Érik rompt toute relation avec lui : dorénavant, il est préférable que « le précurseur » reste désormais chez lui — au loin, écrit-il à la seconde femme de Claude, Emma.[53]

Érik Satie et Claude Debussy ne se reverront plus.

Le 18 mai 1917, la création de Parade[54] par les Ballets Russes de Serge de Diaghilev[55], au Théâtre du Châtelet — texto de Jean Cocteau + visuels de Pablo Picasso + mécaniques grinçantes d’Érik Satie — est un succès de scandale.[56]

Guillaume Apollinaire, qui rédige le programme, parle de « sur-réalisme ».

(Cf. La Série Guillaume Apollinaire)

Le 11 novembre 1918, la France et l’Allemagne signent une trêve.

Maurice Sachs écrit : Paris pavoisa pendant dix ans après l’Armistice. Je me souviens de cette décade comme d’un perpétuel 14 Juillet. Ce fut un âge tricolore.[57]

Jean Cocteau publie le Coq et l’Arlequin[58], un pamphlet dans lequel il renvoie dos à dos les « wagnériens » et les « impressionnistes ». Une seule issue selon lui : Satie.

En 1919, Érik Satie a de nouveaux amis : Constantin Brancusi, Marcel Duchamp et Francis Picabia.

Marcel Proust obtient le Prix Goncourt pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs.[59]

En 1920, Jean Cocteau — publicitaire de génie, notre Andy Warhol national — lance le « Groupe des Six »[60], un collectif de compositeurs soi-disant sous l’égide de Satie : Louis Durey (1888-1979) + Arthur Honegger (1892-1955) + Darius Milhaud (1892-1974) + Germaine Tailleferre (1892-1983) + Georges Auric (1895-1983) + Francis Poulenc (1899-1963).

Érik Satie compose une Musique d’Ameublement (quelques mesures d’Ambroise Thomas[61] et de Camille Saint-Saëns[62] répétées en boucle par des musiciens éparpillés dans le public invité à ne pas écouter) qui sera jouée pour la première fois le 8 mars 1920, à la Galerie Barbazanges du Faubourg Saint-Honoré (appartenant à Paul Poiret), pendant les entractes d’une pièce en un acte de Max Jacob : Ruffian toujours, truand jamais (restée inédite, c’est un exploit que son titre, qui n’en demandait pas tant, nous soit parvenu…)

Au mois de juin 1920, Érik Satie compose une Élégie à la mémoire de Claude Debussy inspirée par le fameux vers de Lamartine : Un seul être vous manque et tout est dépeuplé …

La même année, Darius Milhaud crée Le Bœuf sur le toit, un ballet-pantomime qui deviendra bientôt, sous la houlette de Jean Cocteau, un bar à la mode, rue Boissy-d’Anglas — où l’on écoute aussi bien du jazz que Stravinsky, Satie ou Schönberg en côtoyant Pablo Picasso, Gabrielle Chanel ou Blaise Cendrars.[63]

Dans la foulée, on passe de Montmartre à Montparnasse.

En 1921, Érik Satie adhère au Parti Communiste.

Il publie le premier volet des Cahiers d’un Mammifère aux éditions Dynamo de Liège.[64]

Si je suis Français ? …

Bien sûr … Pourquoi voulez-vous qu’un homme de mon âge ne soit pas Français ?[65]

En 1923, quatre jeunes compositeurs — Henri Cliquet-Pleyel (1894-1963) + Roger Désormière (1898-1963) + Henri Sauguet (1901-1989) + Maxime Jacob (1906-1977) — rendent hommage à Érik Satie en prenant le nom d’École d’Arcueil.

On a apposé une plaque rue du Pain, à Saint-Germain, sur la maison de Debussy — écrit Maurice Sachs dans son journal en 1923. En lisant dans les journaux le récit de cette matinée, je me disais : « Et Satie ? » Reconnaîtra-t-on jamais Satie un jour ? (…)

C’est inouï, on ne voit plus que des autos sur l’avenue de l’Opéra. Il ne reste pas un seul cheval, pas un fiacre.[66]

Érik Satie publie un ultime « fragment » des Mémoires d’un amnésique dans la revue Les Feuilles libres.[67]

RECOINS DE MA VIE

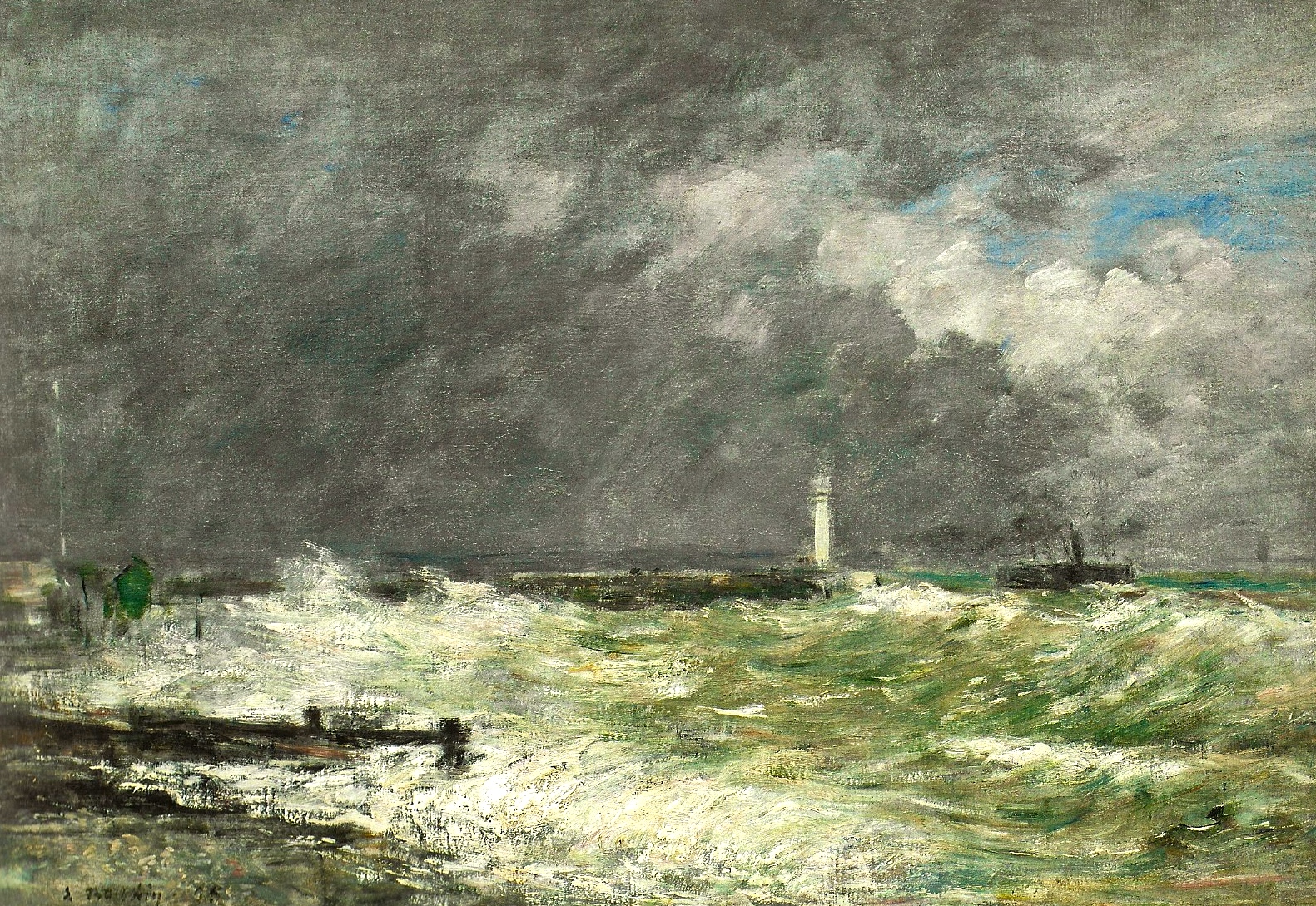

Pour ce qui est de moi, je suis né à Honfleur (Calvados), arrondissement de Pont-L’Évêque, le 17 mai 1866 … Me voici donc quinquagénaire, ce qui est un titre comme un autre.

Honfleur est une petite ville qu’arrosent ensemble — et de connivence — les flots poétiques de la Seine et ceux tumultueux de la Manche. Ses habitants (Honfleurais) sont très polis et très aimables.

Oui.

Je restai dans cette cité jusqu’à l’âge de douze ans (1878) et vins me fixer à Paris … J’eus une enfance et une adolescence quelconques — sans traits dignes d’être relatés dans de sérieux écrits. Aussi, n’en parlerai-je pas.

Passons. Je reviendrai sur ce sujet.

(…)

Après une assez courte adolescence, je devins un jeune homme ordinairement potable, pas plus. C’est à ce moment de ma vie que je commençai à penser et à écrire musicalement. Oui.

Fâcheuse idée !… très fâcheuse idée !…

En effet, car je ne tardai pas à faire usage d’une originalité (originale) déplaisante, hors de propos, antifrançaise, contre nature, etc.

Alors, la vie fut pour moi tellement intenable, je résolus de me retirer dans mes terres et de passer mes jours dans une tour d’ivoire — ou d’un autre métal (métallique).

C’est ainsi que je pris goût pour la misanthropie ; que je cultivai l’hypocondrie ; et que je fus le plus mélancolique (de plomb) des humains. Je faisais peine à voir — même avec un lorgnon en or contrôlé. Oui.

Et tout cela m’est advenu par la faute de la Musique. Cet art m’a fait plus de mal que de bien, lui : il m’a brouillé avec nombre de gens de qualité, fort honorables, plus que distingués, très « comme il faut ».

Passons. Je reviendrai sur ce sujet.

En 1924, Érik Satie participe au film de René Clair — Entr’acte — projeté à l’entracte du ballet Relâche[68] dit « instantanéiste » (rien avant, rien après et, entre les deux : mystère) de Francis Picabia.

Érik Satie devient une icône DADA (plus tard récupérée par André Breton qui détestait Tristan Tzara).

Qu’est-ce que Dada ?

Une entreprise de démolition, selon André Gide.[69]

Dada, c’est tout, ce n’est rien, c’est oui en russe, c’est quelque chose en roumain, c’est quelque chose en presque toutes les langues et qui n’a pas son dada, c’est l’absurde absolu, l’absolu du fou, du oui, du non, c’est l’art pour l’art, c’est Dada, selon Maurice Sachs.[70]

Érik Satie a de nouveau de nouveaux amis ; Gertrude Stein[71] est folle de lui ; elle lui présente le peintre Kristian Tonny et le compositeur Virgil Thomson, tous deux proches de Paul Bowles. (Cf. La Série Jane Bowles).

Après la première de Relâche, Satie tomba gravement malade — se souvient Darius Milhaud (…) Il prit alors l’habitude de venir tous les jours à Paris déjeunant à tour de rôle chez Derain, chez Braque ou chez moi. (…) Lorsque le docteur exigea qu’il fût transporté à l’hôpital, le comte de Beaumont[72], qui avait fondé une salle à Saint-Joseph, nous facilita les démarches et lui obtint une chambre privée. Satie chargea Madeleine[73] de faire sa valise ; comme elle le savait capable d’inexplicables colères si on ne plaçait pas exactement les objets dans la position qu’il désirait, elle pria Braque de se mettre entre eux deux afin que Satie ne pût contrôler comment elle confectionnait sa valise…[74]

Le 1er juillet 1925, Érik Satie meurt à l’hôpital Saint-Joseph d’une cirrhose du foie — comme il se doit.

Il n’a pas eu d’enfant, mais sa postérité est immense.

Oui.

Satie est un état d’esprit.

©FélicieDubois, septembre 2020

[1] Cf. Maisons Satie à Honfleur.

[2] Érik Satie, Écrits ; réunis par Ornella Volta (Champ libre, 1977).

[3] Cité par Bruno Giner, Érik Satie (bleu nuit éditeur, collection horizons, 2016).

[4] Joris-Karl Huysmans, À Rebours (Charpentier et Cie, 1884).

[5] Le café-concert est l’ancêtre du Music-hall — lequel, comme son nom l’indique, se donnera dans d’immense salle de spectacle (« à l’américaine ») et non plus dans de petits cabarets.

[6] Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable (Seuil, 1983).

[7] Fulcanelli, Les Demeures philosophales (Jean-Jacques Pauvert, 1965) — cité par Romaric Gergorin, Érik Satie (Actes Sud / Classica, 2016).

[8] Poème de Jean Quesnel — cité par Ornella Volta, Érik Satie, honfleurais (Éditions de La Lieutenance, collection Les Carnets d’Honfleur, 2007).

[9] Le mode pentatonique (fréquent en Asie) est une échelle musicale constituée, comme son nom l’indique, de cinq degrés. Il se distingue du mode usuel (dans la musique occidentale) dit heptatonique (échelle de sept notes : do ré mi fa sol la si).

[10] Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable (Seuil, 1983).

[11] Jean-Joël Barbier, Au piano avec Érik Satie (Éditions Séguier, 2006).

[12] Inaugurée en décembre 1883, L’Auberge du Clou (30 avenue Trudaine) acceptait que les artistes-peintres payent leur repas en accrochant une toile au clou.

[13] La Librairie de l’Art Indépendant (rue de la Chaussée-d’Antin) a été fondée par un ancien Communard, proche des Symbolistes, Henri-Edmond Limet dit Edmond Bailly (1850-1916). L’enseigne, dessinée par Félicien Rops, représente une sirène ailée, accompagnée de la devise : NON HIC PISCIS MONIUM (« Ce n’est pas là le poisson de tous »).

[14] SAR signifie : « Son Altesse Royale » (plus royale encore avec un accent circonflexe couronnant le « â »). Sar est aussi un nom désignant diverses espèces de poissons proches de la dorade (dont certaines sont « royales »). Le Sar est également une langue parlée au Tchad. Enfin, en hébreu, Sar est synonyme de « prince, chef, souverain ».

[15] Ici : je résume ; les spécialistes iront voir ailleurs.

[16] Salon de la Rose + Croix : Règle et monitoire (Dentu, 1891).

[17] La galerie Durand-Ruel est LA galerie des Impressionistes.

[18] Journal dans lequel ont écrit, jusqu’à l’été 1914 : Jules Barbey d’Aurevilly, Tristan Bernard, Léon Bloy, Georges Courteline, Hector Malot, Guy de Maupassant, Octave Mirbeau, Jules Renard, Auguste Villiers de l’Isle-Adam, Émile Zola…

[19] Cité par Ornella Volta dans L’Hymagier d’Érik Satie (éditions Francis Van de Velde / avec le concours du Théâtre National de l’Opéra de Paris, 1979).

[20] André Utter (1866-1948) peintre français.

[21] Vexations sera créé en 1963 par John Cage, accompagné d’une douzaine d’interprètes (dont John Cale, co-fondateur avec Lou Reed, l’année suivante, du Velvet Underground) qui se relaieront, pendant plus de dix-huit heures, sans interruption.

[22] Vincent Hyspa (1865-1938) chansonnier montmartrois, versé dans la satire politique.

[23] Paulette Darty (née Pauline Joséphine Combes, 1871-1939) chanteuse d’opérette et de variétés dite « la reine de la valse lente ».

[24] Érik Satie, Correspondance presque complète ; réunie et présentée par Ornella Volta (Fayard-IMEC, 2000).

[25] Maurice Maeterlinck (1862, Gand – 1949, Nice) poète, dramaturge et essayiste belge, prix Nobel de Littérature en 1911.

[26] André Messager (1853-1929) compositeur et chef d’orchestre français.

[27] Érik Satie, Correspondance presque complète; réunie et présentée par Ornella Volta (Fayard-IMEC, 2000).

[28] Érik Satie, Correspondance presque complète; op. cit.

[29] Érik Satie, Correspondance presque complète ; op. cit.

[30] Le ragtime a été inventé par les afro-américains au début du dix-neuvième siècle ; les premiers rags sont des cake-walks, danses parodiques accompagnées au banjo ou au piano à l’occasion de concours où l’on pouvait gagner un gâteau.

[31] La Schola Cantorum est un établissement supérieur d’enseignement musical privé, fondé en 1894 par Charles Bordes, Alexandre Guilmant et Vincent d’Indy contre l’école Niedermeyer (dont venait Maître Vinot, le premier professeur de Crin-Crin.) Elle a ouvert ses portes en 1896, rue Stanislas (à Montparnasse) pour finalement s’installer, en 1900, rue Saint-Jacques (Quartier Latin), dans un ancien couvent de Bénédictins Anglais où elle se trouve encore aujourd’hui.

[32] Vincent d’Indy (1851-1931) ; compositeur français nationaliste et antidreyfusard, membre de la Ligue de la Patrie française (fondée en réaction à la Ligue des Droits de l’Homme), dont Maurice Barrès, Edgar Degas, Auguste Renoir, Jules Verne et tant d’autres font partie … Vincent d’Indy contribuera activement à l’aura de Beethoven et de Wagner en France.

[33] Albert Roussel (1869-1937) compositeur français.

[34] Érik Satie, Menus propos enfantins + Peccadilles importunes + Enfantillages pittoresques (1913).

[35] Maurice Ravel (1875, Ciboure – 1937, Paris) ; Ravel et Satie se sont rencontrés au Chat Noir (Maurice était alors adolescent.) Lorsque les deux musiciens se retrouvent, presque vingt-ans plus tard, Ravel n’a pas encore composé le Boléro (1928) qui le rendra célébrissime, mais déjà Pavane pour une infante défunte + les Jeux d’Eau + Ma mère l’Oye … Érik Satie n’était pas tendre avec son cadet. Dans le premier numéro de la revue Le Coq (©Cocteau) en mai 1920, en réaction à la publicité faite autour du refus d’une médaille par Ravel, Satie écrit : Ravel refuse la Légion d’Honneur mais toute sa musique l’accepte.

[36] Gabriel Fauré (1845, Pamiers — 1924, Paris) pianiste et compositeur français (auteur, notamment, d’un sublime Requiem en 1888).

[37] Florent Schmitt (1870-1958) compositeur français.

[38] Charles Kœchlin (1867-1950) compositeur français.

[39] César Franck (1822, Liège — 1890, Paris) compositeur et organiste franco-belge.

[40] « Conférence de Jean Cocteau sur Érik Satie » (In : la Revue Musicale, 1924).

[41] Érik Satie, Correspondance presque complète ; réunie et présentée par Ornella Volta (Fayard-IMEC, 2000).

[42] Igor Stravinsky (1882, Saint-Pétersbourg – 1971, New York) ou Stravinski ou Strawinsky (comme l’orthographie Émile Vuillermoz dans sa fameuse Histoire de la Musique, Arthème Fayard, 1949) est un compositeur russo-franco-américain à l’influence considérable.

[43] Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie (Denoël, 2000).

[44] Revue musicale S.I.M. (Honorée d’une souscription du Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts), mensuelle, parution de novembre 1909 à juillet 1914.

[45] Mémoires d’un amnésique, édition annotée par Raoul Coquereau (Ombres, 2010).

[46] Érik Satie, Mémoires d’un amnésique (Ce que je suis) ; In : Revue musicale S.I.M. (15 avril 1912).

[47] Érik Satie, Mémoires d’un amnésique (La journée du musicien) ; In : Revue musicale S.I.M. (15 janvier 1913).

[48] Maurice Sachs, La Décade de l’illusion (re-éd, Grasset, 2018).

[49] Bernard Grasset (1881, Montpellier — 1955, Paris) ; … un homme très caractéristique de notre temps, rapide, heureux de l’être, audacieux, qui m’a paru merveilleusement intelligent, et très cultivé — écrit Maurice Sachs le 21 décembre 1919 ; In : Le Bœuf sur le toit (La Nouvelle Revue Critique, 1939 ; Grasset & Fasquelle, 1987). En 1923, Bernard Grasset publiera le premier roman d’un auteur juvénile : Le Diable au corps de Raymond Radiguet (1903-1923) avec des méthodes réservées jusqu’alors aux savons (dixit Maurice) ; le tirage moyen (habituellement = 2 000 exemplaires) sera de 10 000 exemplaires pour le « petit protégé de Cocteau. » Grasset invente le Service de Presse (envoi « gratuit » d’un ouvrage avant parution aux « prescripteurs » potentiels : journalistes & autres influenceurs.)

[50] Lucien Vogel (1886 -1954), éditeur et journaliste français, époux d’Yvonne (dite Cosette) de Brunhoff (1886 – 1964). En 1920, Cosette Vogel est la première rédactrice en chef du magazine Vogue France. Ils auront trois enfants. L’aînée, Marie-Claude (née en 1912) sera résistante puis députée communiste sous le nom de Vaillant-Couturier.

[51] Sports et Divertissements, partitions d’Érik Satie & dessins de Charles Martin (éditions Lucien Vogel, 1923).

[52] Vladimir Jankélévitch,La musique et l’ineffable (Seuil, 1983).

[53] Correspondance presque complète ; op. cit.

[54] Parade est un ballet en un tableau, sur un argument de Jean Cocteau + rideau/décors/costumes de Pablo Picasso + musique d’Érik Satie + chorégraphie de Léonide Massine.

[55] Serge de Diaghilev (1872-1929), impresario, critique d’art et mécène russe.

[56] Au lendemain de Verdun et de la bataille de la Somme, quelques jours après le Chemin des Dames, la frivolité de Parade ne passe pas, mais alors PAS DU TOUT.

[57] Maurice Sachs, La Décade de l’illusion (Gallimard, 1951).

[58] Jean Cocteau, Le Coq et l’Arlequin, notes autour de la musique (Éditions de la Sirène, Collection des Tracts, 1918).

[59] Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs (NRF/Gallimard, 1919).

[60] Le Groupe des Six doit son nom à l’article du critique musical Henri Collet, publié dans la revue Comœdia le 16 janvier 1920, intitulé : « Un livre de Rimsky et un livre de Cocteau. — Les Cinq Russes, les Six Français et Érik Satie. »

[61] Ambroise Thomas (1811-1896) compositeur français (auteur de l’opéra-comique Mignon en 1866).

[62] Camille Saint-Saëns (1835-1921) pianiste et compositeur français romantique à l’excès.

[63] Cf. Maurice Sachs, Au Temps du Bœuf sur le toit (éd. Grasset & Fasquelle, Les Cahiers Rouges, 1987) + La Décade de l’illusion (ré-éd. Grasset & Fasquelle, Les Cahiers Rouges, 2018).

[64] Édition originale décorée par Pablo Picasso et ornée d’un portrait du compositeur par Alfred Frueh ; comprend 40 exemplaires sur vélin, 10 exemplaires sur hollande antique et 1 exemplaire sur japon impérial, numérotés 1 à 51. Le tirage a été exécuté en août 1951 par l’Imprimerie Nationale des Invalides, à Liège.

[65] Cahiers d’un Mammifère, op. cit.

[66] Maurice Sachs, Au temps du Bœuf sur le toit, op. cit.

[67] Les Feuilles libres, « Chronique musicale » (janvier-février 1924).

[68] Relâche est une commande de Rolf de Maré, directeur des Ballets Suédois.

[69] N.R.F. du 1er avril 1920.

[70] Maurice Sachs, Au temps du Bœuf sur le toit ; op. cit.

[71] Gertrude Stein et Érik Satie se sont rencontrés en avril 1919, à La Maison des Amis des Livres, dirigée par Adrienne Monnier, rue de l’Odéon, voisine de la librairie anglaise Shakespeare and Company de Sylvia Beach.

[72] Étienne Jacques Alexandre Marie Joseph Bonnin de la Bonnière de Beaumont, dit Étienne de Beaumont (1883-1956) artiste-mécène français. Organisateur de soirées fabuleuses, il est le modèle du comte d’Orgel dans le roman posthume de Raymond Radiguet : Le Bal du comte d’Orgel (éd. Grasset, 1924). C’est dans son hôtel particulier, boulevard des Invalides, en octobre 1922, que Marcel Proust fit sa dernière sortie (avant de s’enfermer dans sa chambre capitonnée de liège pour achever son grand œuvre).

[73] Madeleine était à la fois la cousine et l’épouse de Darius Milhaud.

[74] Darius Milhaud, Ma vie heureuse (Zurfluh, 1998).