Épisode 1 – De Wihelm à Guillaume

Wilhelm de Kostrowitzky est né à Rome le 25 ou le 26 août 1880, de père inconnu et de mère hésitante. Guillaume Apollinaire est mort à Paris de la grippe dite « espagnole » le 9 novembre 1918, deux jours avant l’armistice. Blessé de guerre (trépané), a trente-huit ans, Apollinaire est entré dans sa légende sous les cris de « À mort Guillaume ![1] »

Tous ses amis s’en sont émus.

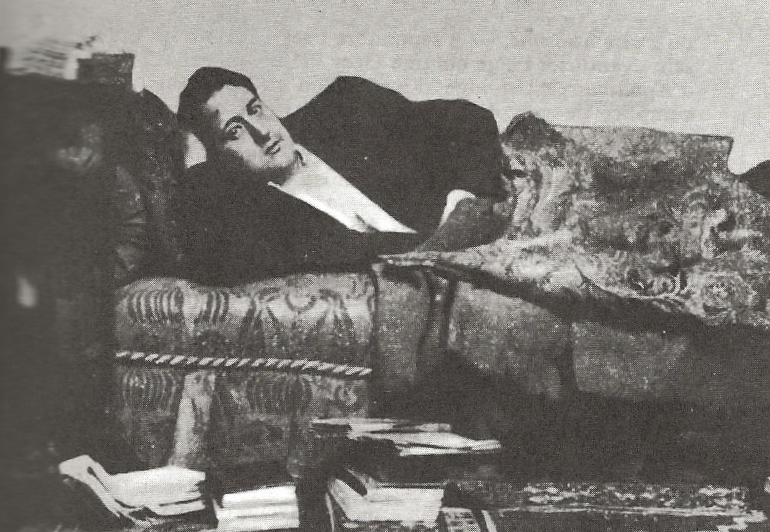

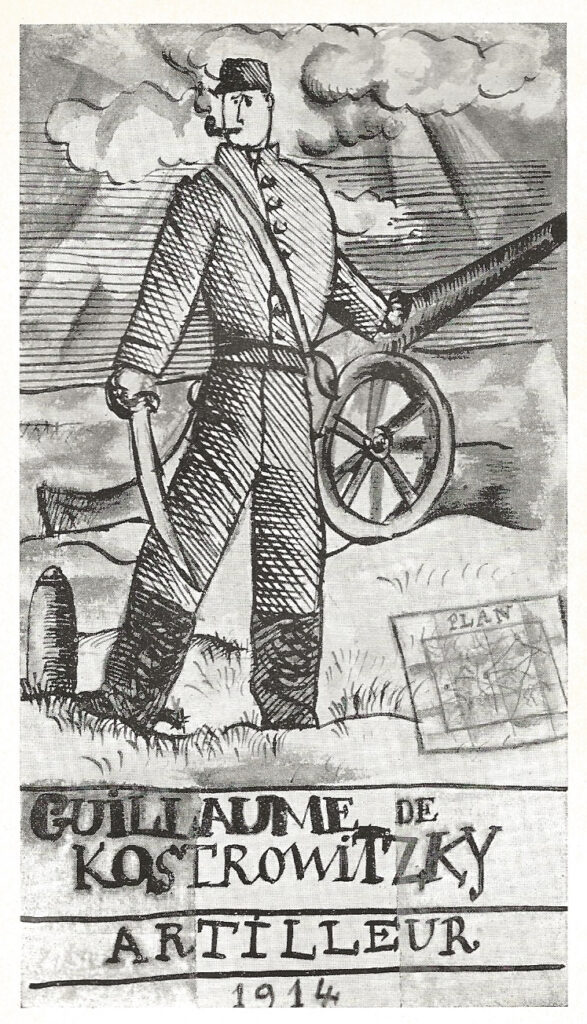

Wilhelm de Kostrowitzky

Angelica Alexandrine de Kostrowitzky, née à Sveaborg en Finlande, vers 1858, donne naissance à son premier enfant — Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare dit « Wilhelm » — fin août 1880, et au second — Alberto Eugenio Giovani Zevini dit « Albert » — en juin 1882. Tous deux nés à Rome de (même) père inconnu[2].

Mère célibataire, Angelica place ses deux fils en nourrice. Issue de la petite noblesse slave, elle fréquente une diaspora de piètre condition dont la survie dépend, le plus souvent, d’un coup de dés.

En 1887, Angelica de Kostrowitzky quitte l’Italie pour Monaco et son casino, construit huit ans plus tôt, autour duquel s’est constituée la principauté de Monte-Carlo. Nouveaux cieux, nouvelle identité : Angelica devient Olga, princesse russe. Elle récupère ses fils qu’elle inscrit au collège catholique Saint-Charles, fondé par Monseigneur Charles-Bonaventure Theuret, aumônier du Prince Albert 1er.

Le 8 mai 1892, Wilhelm fait sa première communion. Il rencontre René Dupuy (nom de plume : René Dalize).

Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize

Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église.[3]

Saint-Charles ferme ses portes en 1895 ; les deux frères, Wilhelm et Albert, poursuivent leur cursus à l’Institut Stanislas de Cannes.

Début 1899, Olga et son Jules (Weil), de onze ans son cadet, quittent Monte-Carlo pour aller tenter leur chance ailleurs, partout où il y a un casino. Après Aix-les-Bains, ce sera Spa, en Belgique.

À la cloche de bois

Début juillet 1899, Jules & Olga installent Wilhelm & Albert à la pension de monsieur Constant, charcutier-restaurateur à Stavelot, dans les Ardennes belges. Puis les adultes vont jouer au casino de Spa, à 25 kilomètres de là, qu’ils quitteront à la fin du mois pour Ostende, laissant les deux frères mineurs et démunis, sans un sou, derrière eux.

Wilhelm est très impressionné par ce paysage du nord de l’Europe qu’il découvre pour la première fois. Lui qui a toujours beaucoup lu (Villon, Rabelais, Nerval, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé), se met à écrire une sorte de conte mythologique, inspiré de la Bible et des légendes celtiques — L’Enchanteur pourrissant.[4] Et c’est dans les Ardennes belges qu’il éprouve ses premiers émois pour la jeune Maria Dubois.

Plus l’été avance, moins les Stavelotains regardent les deux « russes » avec bienveillance : aucun argent n’a encore été versé pour leur pension chez Constant. Malgré leurs bonnes manières, les frères Kostrowitzky éveillent à présent les soupçons.[5]

Wilhelm s’en émeut par courrier à sa mère.

Début octobre, Olga envoie un mandat à ses fils équivalant au prix de deux billets de train pour Paris, pas un sou de plus. Ils devront quitter l’auberge à la cloche de bois.

Mercredi 4 octobre, Wilhelm & Albert attendent que la nuit soit tombée pour s’enfuir de Stavelot avec leurs baluchons (dont le manuscrit, première version, de L’Enchanteur pourrissant, premier livre de Guillaume Apollinaire). Les deux ados parcourent sept kilomètres à pied jusqu’à la gare de Roanne-Coo, d’où ils rejoignent celle de Liège, puis de Namur, pour arriver enfin à Paris le lendemain soir.

Là, ils retrouvent leur mère, sous sa nouvelle identité d’Olga Karpoff, dans un garni du 9 rue de Constantinople, derrière la gare Saint-Lazare.

Le 11 octobre 1899, l’aîné se déclare à la Préfecture de Police de Paris sous le nom de Wilhelm Kostrowitzky, de nationalité italienne.

« Kostro », comme le surnomme ses amis, passe ses journées à la Bibliothèque Mazarine où il rencontre le maître des lieux, Léon Cahun, qui lui présente son neveu : Marcel Schwob, LE dédicataire de Ubu Roi[6].

C’est toujours comme ça que ça (se) passe : de main en main ou à portée de voix.

A Comme … Amoureux

En 1901, Kostro est engagé en tant que précepteur de Gabrielle, 9 ans, la fille de Madame de Milhau. Le 22 août, il est assis dans l’automobile de la vicomtesse avec la petite Gabrielle et sa gouvernante anglaise, Annie Playden, en route pour l’Allemagne.

Wilhelm tombe amoureux d’Annie, d’emblée, comme un fou. Premier amour qui se conjugue avec un séjour en Rhénanie et des voyages en Europe Centrale jusqu’à la fin de l’été 1902.

Wilhelm Kostrowitzky devient Guillaume Apollinaire en écrivant, dans la nuit rhénane :

Le Rhin le Rhin est ivre où les vignes se mirent

Tout l’or des nuits tombe en tremblant s’y refléter

La voix chante toujours à en râle-mourir

Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été

Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire.[7]

Et que tout ait un nom nouveau

De retour à Paris, Guillaume loge chez son frère Albert rue de Naples. Le Jules (Weil) de leur mère lui trouve un emploi de sténo dans une banque de la Chaussée d’Antin.

Dimanche 5 octobre 1902, Guillaume Apollinaire assiste aux funérailles d’Émile Zola au cimetière de Montmartre[8].

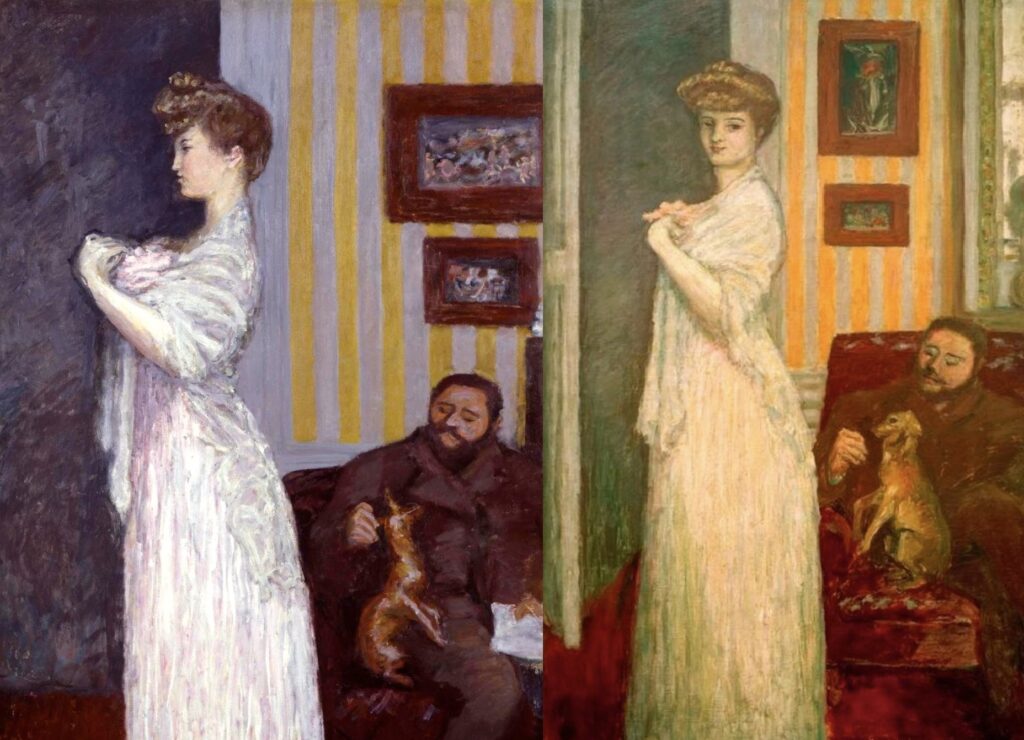

Guillaume Apollinaire participe à La Revue Blanche de Thadée Natanson[9], époux de Marie Godebska dite « Misia » (1872, Saint-Pétersbourg – 1950, Paris) pianiste, égérie & mécène, muse des peintres « nabis » ; amie de Stéphane Mallarmé, d’Érik Satie et de Toulouse-Lautrec, entre autres. Passons, nous y reviendrons.

Passons passons puisque tout passe

Je me retournerai souvent[10]

À partir de 1903, Guillaume Apollinaire donne des vers à La Plume, revue bimensuelle littéraire, artistique, politique & sociale, qui durera le temps de l’époque dite « belle » (1889, Paris — 1914, Verdun).

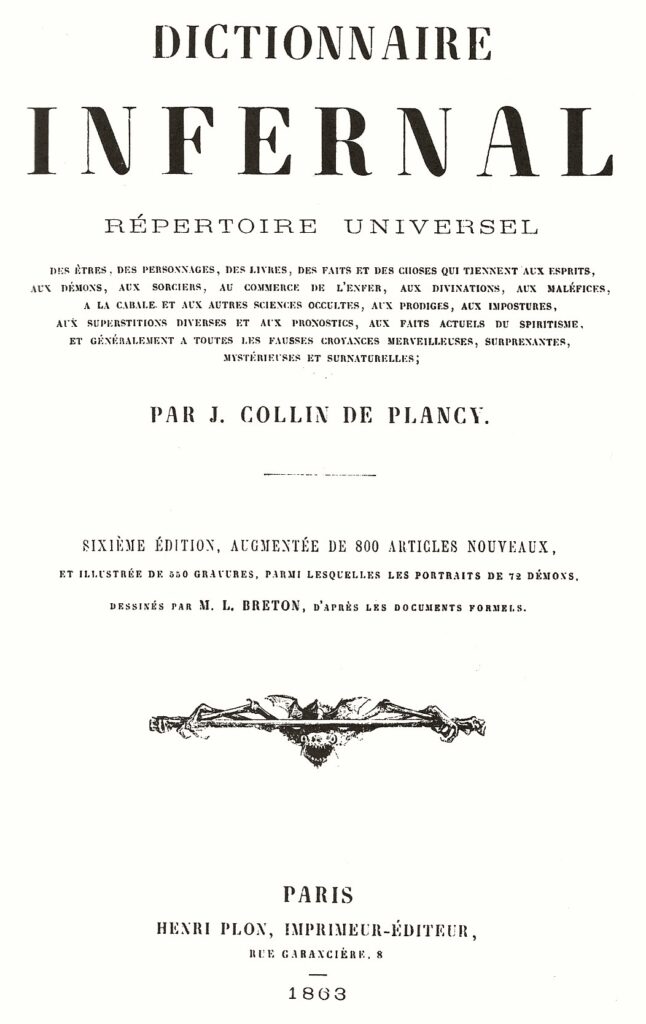

Le 18 avril 1903, au caveau du Soleil d’Or, place Saint-Michel (à Paris sinon où ?), Guillaume Apollinaire fait la connaissance d’Alfred Jarry[11]. Entre les deux, les atomes sont crochus : archaïsme médiéval, masochisme chrétien, liberté des libertins ; la Bibliothèque Rose & Collin de Plancy.

Collin de Plancy « Dictionnaire infernal » (Plon, 1863) : livre de chevet des symbolistes, de Jarry et d’Apollinaire

Le mois suivant, Guillaume Apollinaire rencontre André Salmon (1881, Paris — 1969, Sanary-sur-Mer) poète & critique d’art. Alfred Jarry lui présente Léon-Paul Fargue (1876-1947, Paris) poète symboliste & piéton de Paris.

(Cf. le Mémo « Alfred Jarry » à paraître ICI un jour ou l’autre.)

Le Festin d’Ésope

Les échanges entre les habitants de la Terre se multipliant de façon exponentielle tout au long du dix-neuvième siècle, les difficultés de communication aussi, par conséquent certains idéalistes rêvent de conjurer la malédiction de Babel en imaginant une langue universelle à vocation sinon pacifique du moins diplomatique.

En 1879, un prêtre allemand, catholique et polyglotte, l’abbé Schleyer, invente le Volapük (« langue du monde »).

En 1887, un jeune médecin juif de Bialystok, Zamenhof, publie un « manuel de langue internationale » sous le pseudonyme de Doktoro Esperanto. L’Espéranto a un succès d’estime[12] … mais les conservateurs européens sont plus nombreux qui prônent le retour au latin. Les Français, quant à eux, défendent le français — contre l’impérialisme germanique, bientôt anglo-américain.

Guillaume Apollinaire, polyglotte et francophile, est favorable à l’élaboration d’une langue « construite » commune à toute l’Europe. Par-dessus tout, dans le sillage des symbolistes, il croit en la puissance créatrice du langage … La parole est soudaine et c’est un Dieu qui tremble.[13]

En 1903, Guillaume Apollinaire lance une revue mensuelle intitulée Le Festin d’Ésope en référence à l’inventeur de la fable — du conte & du folklore & de la fiction — fable lui-même, qui rapporta du marché à son maître (nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ) le meilleur & le pire, autrement dit : des langues.

La rédaction du Festin d’Ésope s’installe chez André Salmon, 244 rue Saint-Jacques. Alfred Jarry est de la partie. Le premier numéro (sur les neuf que comptera la revue), paraît en novembre 1903.

« N’étant l’organe d’aucune école [Le Festin d’Ésope] sera seulement soucieux de mériter, par l’équité de sa critique et la qualité des œuvres qui le composeront, son sous-titre de Revue des Belles Lettres.[14] » Elle publiera notamment les premiers chapitres de L’Enchanteur pourrissant.[15]

En janvier 1904, Olga loue une grande villa dans les Yvelines, au Vésinet, à un chanteur d’opéra qu’elle terrorise tant et si bien qu’il n’ose pas lui réclamer ses loyers.

Guillaume passe au moins une fois par semaine chez sa mère, ne serait-ce que pour changer de linge, et c’est au Vésinet, sur les bords de la Seine, qu’il rencontre deux jeunes fauves : Maurice de Vlaminck[16] et André Derain[17].

Dans un bar anglais de la rue d’Amsterdam — L’Austin’s Railway Hotel Bar and Restaurant — à l’angle de la place Budapest, dans ce quartier bien nommé de l’Europe, Guillaume Apollinaire — Lithuanien, Polonais, Russe, Italien, futur grand poète français — rencontre Pablo Picasso, Catalan, qui lui présente Max Jacob, Breton.

Cf Max Jacob (1876, Quimper — 1944, Drancy) poète & peintre, à paraître ICI prochainement

Le Bateau-Lavoir

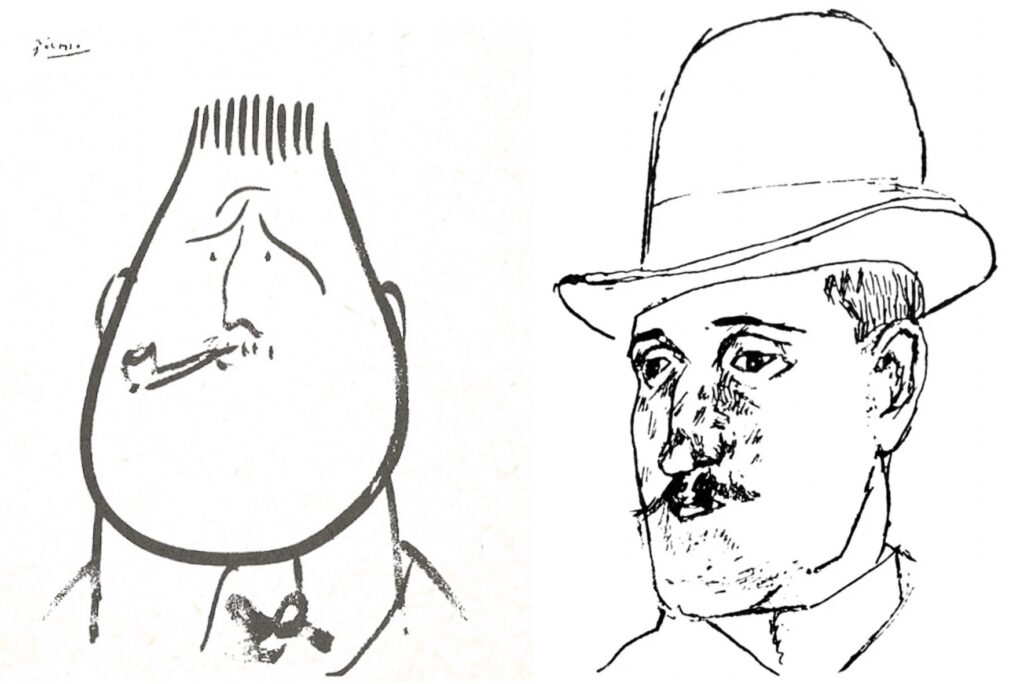

De 1903 à 1912, Pablo Ruiz dit « Picasso » habite sur les hauteurs de Montmartre, 13 rue de Ravignan, dans une ancienne manufacture en soupente divisée en ateliers que Max Jacob a baptisée « Le Bateau-Lavoir ».

Fernande Olivier (1881, Paris — 1966, Neuilly-sur-Seine) la première compagne de Picasso, période cubiste, s’en souvient : « Cette maison de la rue Ravignan était bâtie de façon particulière. Quand on entrait, quelques ateliers se trouvaient au rez-de-chaussée, mais il fallait descendre pour gagner les autres ateliers qui se trouvaient être au quatrième ou au cinquième étage sur une cour de la rue Garreau. »[18]

Reprenons tous ensemble.

L’entrée du 13 rue de Ravignan (aujourd’hui, place Émile Goudeau, tout en haut de la butte Montmartre), donnait de plain-pied sur le dernier étage du bâtiment, en rez-de-chaussée, tandis qu’un escalier descendait non pas quatre ou cinq, comme s’en souvient Fernande, mais trois étages plus bas, débouchant rue Garreau (tout en bas de la butte Montmartre).

Photo du Bateau-Lavoir au début du XXe siècle, D.R. « La rue Ravignan toute droite se perdait en haut dans le brouillard qui mouillait les pavés. » Pierre Reverdy, 1917

Guillaume & ses amis fréquentent les cabarets de Montmartre, toujours à la mode, à la mode de Montmartre, dont l’influence ne faiblit pas : Le Chat Noir (qui a connu ses heures de gloire dans les années 1880), Le Lapin Agile & Le Moulin-Rouge.

(Cf. les Mémos consacrés à Villiers de l’Isle-Adam & Alphonse Allais & Érik Satie.)

Pablo préfère la compagnie des poètes à celle des peintres, Gui celle des peintres … Pablo & Gui & Max sont inséparables.

Fernande Olivier écrira dans ses mémoires, quelque trente ans plus tard : « Apollinaire était vêtu d’un complet de gros tissu anglais beige, qu’il affectionnait particulièrement. Sur le chef un canotier de grosse paille semblait trop petit pour son crâne. La tête un peu en forme de poire, aux traits aigus, sympathiques, distingués, de petits yeux très rapprochés du nez arqué, long et fin ; des sourcils comme des virgules. Une bouche petite qu’il semblait réduire encore, exprès, lorsqu’il parlait, comme pour donner plus de mordant à ce qu’il disait. Un mélange de noblesse et d’une espèce de vulgarité due à un gros rire enfantin. Des mains de prélat aux gestes onctueux. (N’a-t-on pas insinué qu’il était fils d’un prélat du Vatican ? Sa mère était Russe ou Polonaise.) Tout cela enveloppé, semblait-il, atténué par un air bon enfant, calme et doux, grave ou tendre, qui faisait qu’on l’écoutait avec confiance dès qu’il parlait, et il parlait beaucoup. Charmant, cultivé, artiste, et quel poète ! […] Paradoxal, théâtral, emphatique, simple et naïf tout à la fois. »

Le 26 février 1905, Marcel Schwob[19], trente-sept ans, époux de Marguerite Moreno[20], fin lettré et morphinomane, meurt dans les bras de son serviteur chinois.

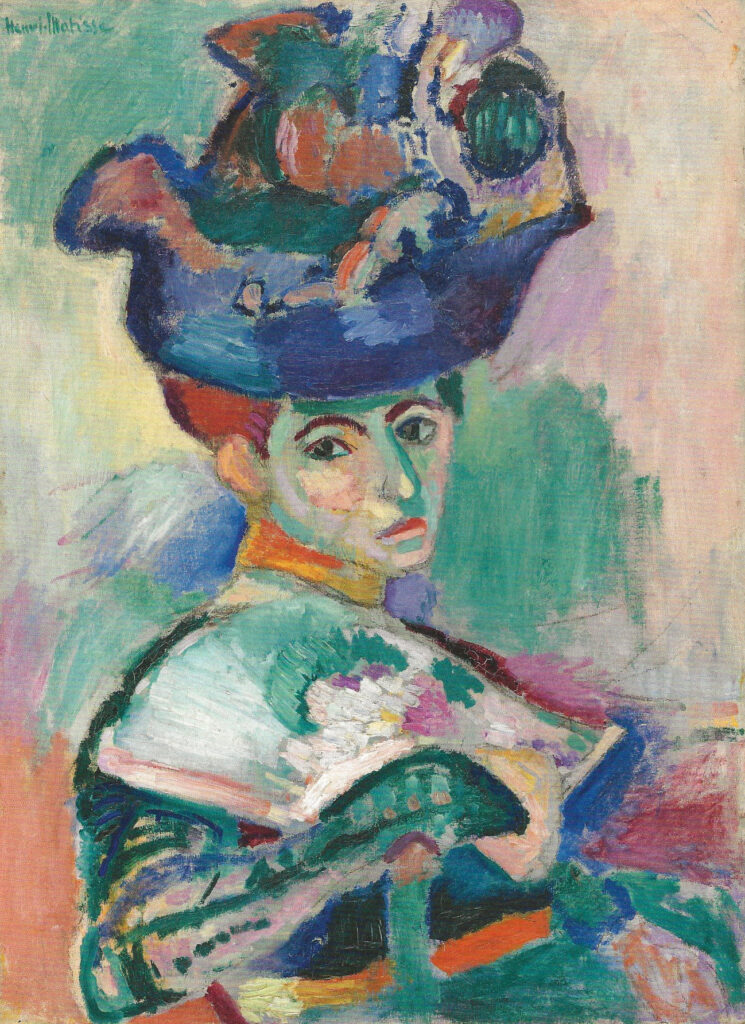

Le troisième Salon d’Automne ouvre ses portes le 18 octobre de la même année, au Grand Palais. Sur les conseils de sa sœur Gertrude, Léo Stein, collectionneur américain, achète une huile sur toile qui se trouve à présent au Musée d’Art Moderne de San Francisco : La Femme au chapeau d’Henri Matisse.

Les Stein vivent à Montparnasse, 27 rue de Fleurus, dans un pavillon avec atelier transformé en galerie de peinture où, de 1904 à 1938 (moins une interruption pendant la guerre) ils recevront des artistes et des écrivains novateurs (d’Érik Satie, que Gertrude adorait, au jeune Paul Bowles.)

(Cf la série Jane Bowles.)

Guillaume Apollinaire aime aimer, plus encore, il adore admirer.

C’est le cœur battant fort que le jeune poète contribue à la publication de la première anthologie des textes (jusqu’alors épars) du Marquis de Sade par la Bibliothèque des Curieux, collection « Maîtres de l’Amour ».

André Breton ne l’oubliera jamais[21] : « Il a fallu toute l’intuition des poètes pour sauver de la nuit définitive à laquelle l’hypocrisie la vouait l’expression d’une pensée tenue entre toutes pour subversive, la pensée du marquis de Sade cet esprit le plus libre qui ait encore existé au témoignage de Guillaume Apollinaire. »[22]

Début 1907, celui-ci publie à compte d’auteur et sous initiales un roman pornographique intitulé Onze Mille Verges. Il a vingt-six ans ; Que les Onze Mille Verges me châtient si je mens !

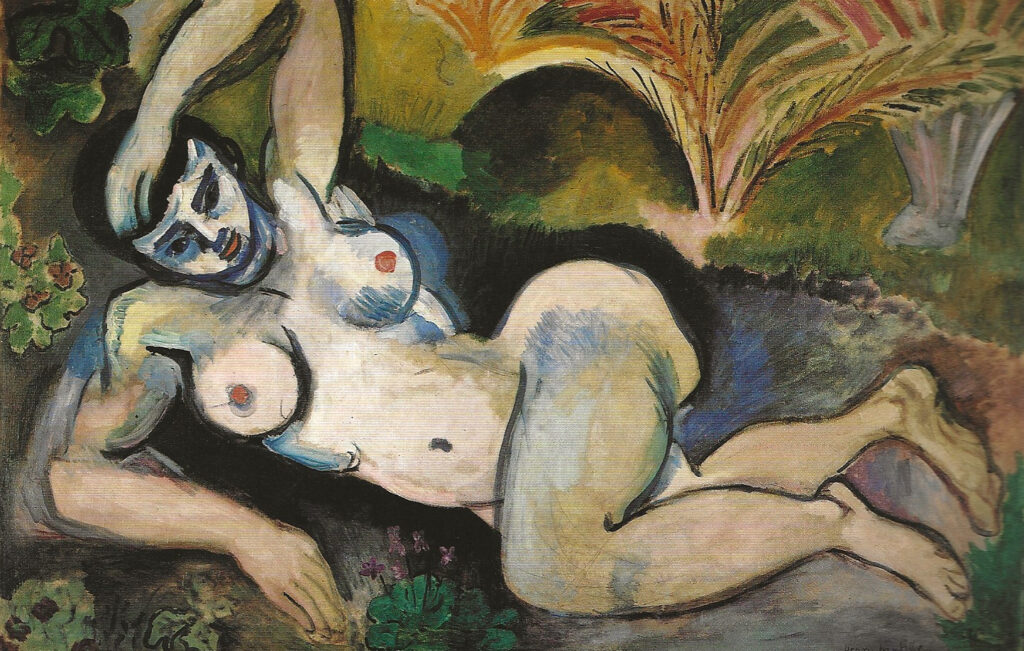

Au printemps suivant, le 33e Salon des Indépendants présente une grande rétrospective Cézanne (mort en octobre 1906). Marie Laurencin y expose pour la toute première fois. Henri Matisse accroche un Nu bleu aussitôt acheté par les Stein.

Poète lyrique passionné d’art plastique, héritier des symbolistes, ami des cubistes, précurseur du Surréalisme, Apollinaire écrit : « Le soir dîné chez Picasso, vu sa nouvelle peinture […] Admirable langage que nulle littérature ne peut indiquer, car nos mots sont faits d’avance. Hélas ! »[23]

À vingt-sept ans, Guillaume a enfin les moyens de payer un loyer et il reçoit, tous les mardis, dans son appartement de la rue Léonie (future rue Henner), dont Fernande Olivier se souvient très bien : « Quelle différence entre la demeure de Max [Jacob] et celle de Guillaume ! Celle-ci claire, nette, un peu mièvre, sans recherche de goût, bourgeoise, mais ingénue, fraîche. Rangée, ordonnée selon des règles, un peu apprêtée, prévue, mais de la lumière toujours, beaucoup le jour, beaucoup la nuit. Le salon, trop petit pour les visiteurs, s’ouvrait sur une chambre où l’on se réfugiait pour être tranquille. On s’y installait en ayant bien soin de ne rien déranger, ce qui aurait mécontenté Guillaume. »[24]

C’est à la même époque, rue Laffitte, à la galerie de Clovis Sagot (un ancien clown du cirque Médrano devenu marchand d’art), que Guillaume Apollinaire rencontre Marie Laurencin (de trois ans sa cadette, élève de Georges Braque[25].) « Elle est gaie, elle est bonne, elle est spirituelle et elle a tant de talent. C’est moi en femme » — dira Guillaume.[26]

Fernande Olivier se rappelle : « Malgré Apollinaire, qui, fort épris, voulait nous l’imposer, elle ne pénétra pas tout de suite dans notre intimité. […] Elle vivait chez sa mère, aussi réservée et discrète que sa fille l’était peu. Elles habitaient un appartement, boulevard de la Chapelle, qu’elles quittèrent pour aller demeurer à Auteuil, rue La Fontaine. »[27]

Marie Laurencin, « Apollinaire et ses amis » (1909) De gauche à droite : Gertrude Stein, Fernande Olivier, X, Fricka (la chienne de Picasso), Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, Marguerite Gillot, Maurice Cremnitz, Marie Laurencin

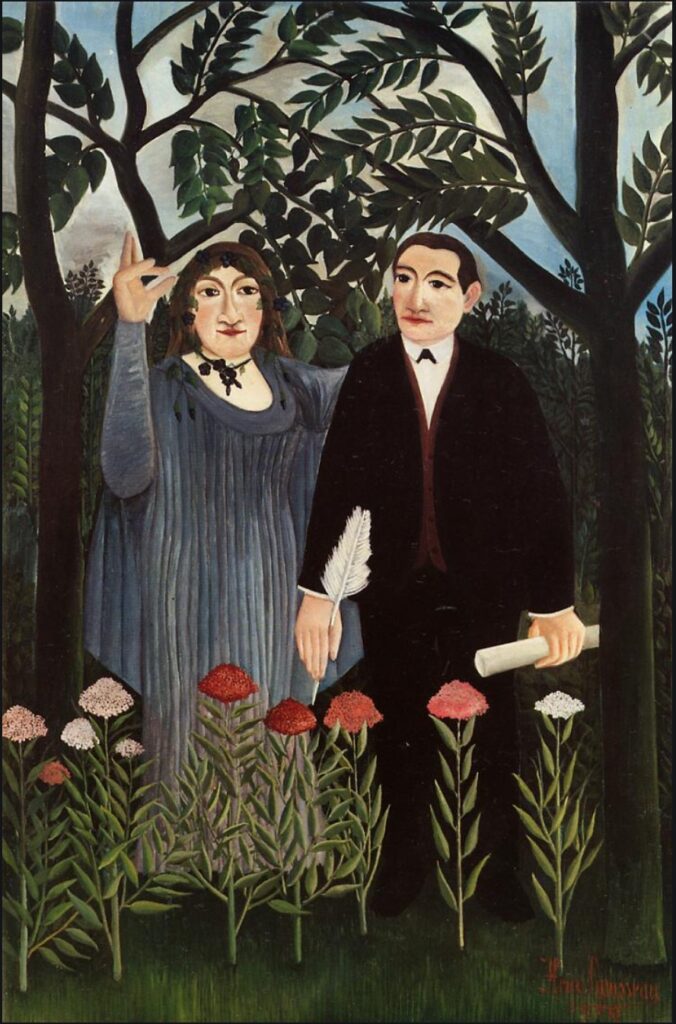

Picasso s’intéresse à l’art « naïf » — naturel, simple & spontané — de ceux qui n’ont pas appris les règles de l’art « académique » — civilisé, compliqué & apprêté. Il s’entiche de celui que Jarry a intronisé, avec succès, sous le nom du Douanier Rousseau pour la simple et bonne raison qu’avant de se consacrer à la peinture, Henri Rousseau (1844, Laval — 1910, Paris) était fonctionnaire à l’octroi de Paris.

De beauté « proportionnée » on ne parle plus, ce n’est plus une vertu artistique, revendiquent en chœur Jarry & Apollinaire.

C’est de souffrance et de bonté

Que sera faite la beauté.[28]

Le jour de La Toussaint de l’an 1907, Alfred Jarry, trente-quatre ans, meurt d’une méningite tuberculeuse à l’Hôpital de la Charité, à Paris.

Le dimanche suivant, Guillaume Apollinaire assiste à l’enterrement de son ami au cimetière de Bagneux. Il écrira, deux ans plus tard : « … nous étions une cinquantaine à suivre son convoi. Les visages n’étaient pas très tristes et seuls Fagus[29], Thadée Natanson et Octave Mirbeau[30] avaient un tout petit peu l’air funèbre. Cependant tout le monde sentait vivement la disparition du grand écrivain et charmant garçon que fut Jarry. Mais il y a des morts qui se déplorent autrement que par les larmes. […] La foule de ceux qui avaient été au cimetière de Bagneux s’était vers le soir répandue dans les guinguettes des alentours. Elles regorgeaient de monde. On chantait, on buvait, on mangeait de la charcuterie : tableau truculent comme une description imaginée par celui que nous mettions en terre. »[31]

Quelques mois plus tard, on organise un banquet chez Picasso en l’honneur du Douanier Rousseau. D’aucuns diront qu’il s’agissait d’une mystification en hommage à Jarry. Gertrude Stein[32] écrit (dans un style, comment dire ? … impayable, traduit de l’anglais par Bernard Faÿ) : « Fernande me décrivit le menu en détail. Il allait y avoir du riz à la valencienne. Fernande venait d’apprendre la recette de ce plat durant son dernier voyage en Espagne, et elle avait commandé, j’oublie maintenant ce qu’elle avait commandé, mais enfin elle avait commandé un grand nombre de plats tout préparés chez Félix Potin. Tout le monde était fort excité. C’est Guillaume Apollinaire, je me le rappelle, qui, grâce à ses relations intimes avec Rousseau, l’avait décidé à promettre de venir et devait l’amener ; tout le monde devait rédiger des poèmes et des chansons et ça devait être très rigolo, comme on aimait alors à dire à Montmartre. Nous devions tous nous retrouver à ce café situé en bas de la rue Ravignan[33] ; nous devions y prendre un apéritif, puis monter jusqu’à l’atelier de Picasso où nous devions dîner. […] J’eus à peine le temps d’enlever mon chapeau et d’admirer l’arrangement de la salle. Fernande était en train d’insulter Marie Laurencin et la foule d’arriver.»[34]

Fernande Olivier est furieuse car Marie, dite Coco, ivre morte, fait sa sotte.

Fernande raconte : « Son premier soin en rentrant à l’atelier fut de tomber dans les tartes installées sur un divan, et les mains et la robe barbouillées de confitures, elle caressait tout le monde. Son agitation ne se calmant pas, cela dégénéra en dispute entre Apollinaire et elle et on renvoya un peu brutalement Coco chez sa mère.[35] »

Gertrude poursuit : « Guillaume Apollinaire se leva et prononça un éloge solennel ; je ne me rappelle plus du tout ce qu’il dit, mais ça finissait par un poème qu’il avait écrit et qu’il chanta à demi, et dont tout le monde reprit ensemble le refrain : La peinture de ce Rousseau. »[36] Plus exactement : C’est la peinture de ce Rousseau Qui dompte la nature Avec son magique pinceau.[37]

Fernande continue : « Rousseau, qui croyait que c’était arrivé, s’installa, grave et les larmes aux yeux, sous le dais qu’on lui avait aménagé. Il était charmant de faiblesse, de naïveté, de touchante vanité. Il conserva longtemps le souvenir ému de cette réception, que le brave homme prit de bonne foi pour un hommage rendu à son génie. »[38]

Le Douanier, 64 ans, écrit à Picasso, 27 ans : « Nous sommes les deux plus grands peintres de l’époque, toi dans le genre égyptien, moi dans le genre moderne. »[39]

Dîner de con ou bien ?

Quoiqu’il en soit, le banquet aura contribué à la notoriété du Douanier Rousseau, et André Salmon pourra écrire, quelque vingt ans plus tard, dans un style mallarméen : « Nous voulûmes, très sincèrement et y réussissant pleinement, donner beaucoup de joie à un vieil homme, croyant à son génie et pour qui la vie avait été souvent méchante. »[40]

C’est de souffrance et de bonté

Que sera faite la beauté

Épisode 2 – Alcools

Le 8 février 1909, Catulle Mendès[41] — à qui Guillaume Apollinaire doit la publication des premiers contes de L’Hérésiarque[42] dans La revue blanche — meurt en sautant (trop tôt) d’un train en gare de Saint-Germain-en-Laye.

Ci-gît le Symbolisme in fine.

La Chanson du Mal-Aimé

Dans la gazette Les Marges de son ami Eugène de Montfort, sous le pseudonyme de Louise Lalanne[43], Guillaume Apollinaire, avec deux L, s’intéresse à ses contemporaines : Judith Gautier[44] ; Anna de Noailles[45] ; Pauline Mary Tarn, dite « Renée Vivien », née le 11 juin 1877 à Londres & morte le 18 novembre 1909 à Paris, nous y reviendrons — sans oublier la multiple, l’adorable Colette, Sidonie-Gabrielle Colette, née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en Puisaye & morte le 3 août 1954 à Paris.

Dans la même revue et sous son nom de Guillaume Apollinaire, il signe la collection des Contemporains pittoresques (Jarry, Gourmont, Moréas, Mendès) « où se reflète sa curiosité des êtres exceptionnels, hors série, constituant par eux-mêmes une sorte de preuve de ce qu’il y a de richesse et d’infinie diversité dans l’espèce humaine. »[46]

Le 1er mai de la même année — 1909 annus mirabilis ! — Guillaume Apollinaire publie une première version de La Chanson du Mal-Aimé au Mercure de France.[47]

[…]

Mon beau navire ô ma mémoire

Avons-nous assez navigué

Dans une onde mauvaise à boire

Avons-nous assez divagué

De la belle aube au triste soir[48]

[…]

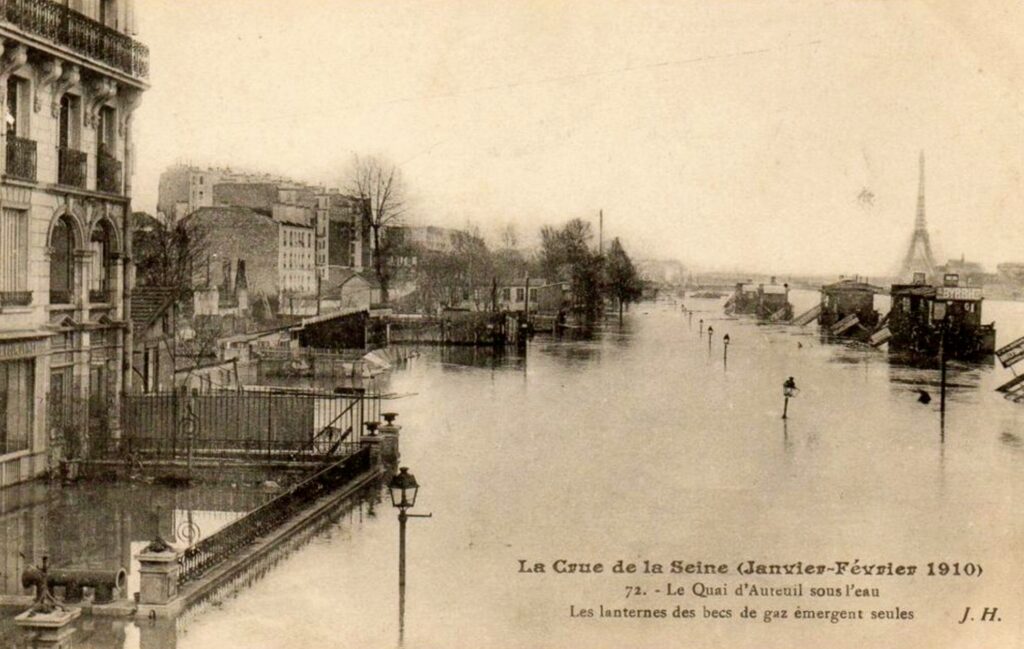

Au mois d’octobre, Guillaume Apollinaire quitte la rue Henner pour la rue Gros, à Auteuil, afin de se rapprocher de Marie Laurencin et sa mère, couturière, qui vivent à présent rue La Fontaine.

« Rue Gros, Marie fut naturellement appelée à prendre soin de l’intérieur de Guillaume et même à tremper de temps en temps sa soupe[49] », écrit André Billy[50] en 1947. « Cela était peu de son goût. En retour, il lui rendit l’inappréciable service de libérer sa personnalité encore hésitante et de faire de la bonne élève de l’Académie Jullian (sic) l’enchanteresse au cœur tourmenté, dont il fut tourmenté lui-même au point de ne pas pouvoir parfois retenir ses plaintes. Marie lui échappa toujours plus ou moins, et il en souffrait. »[51]

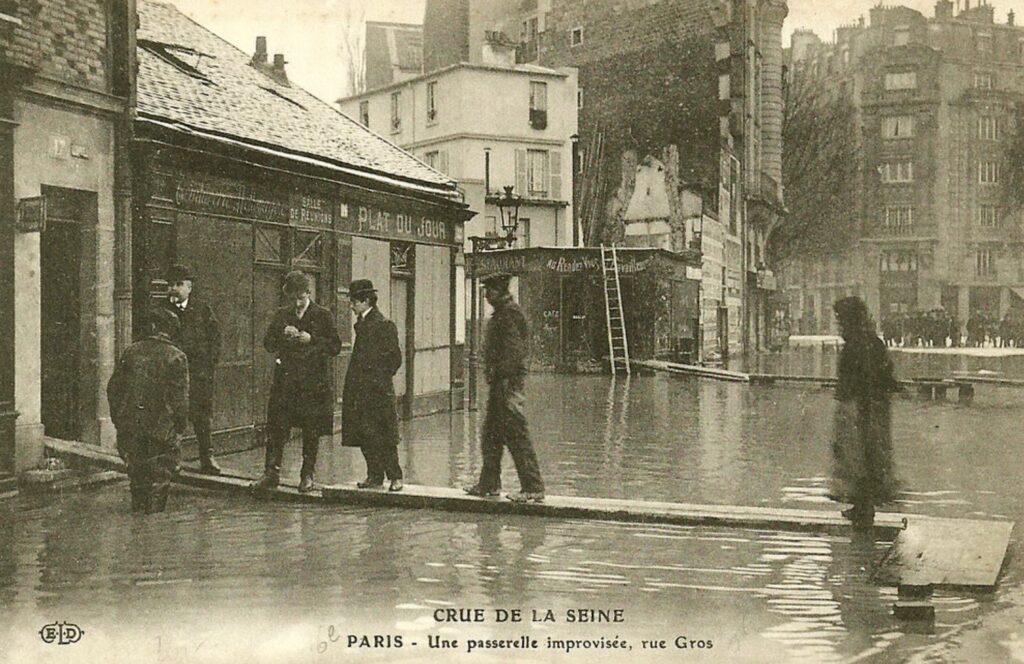

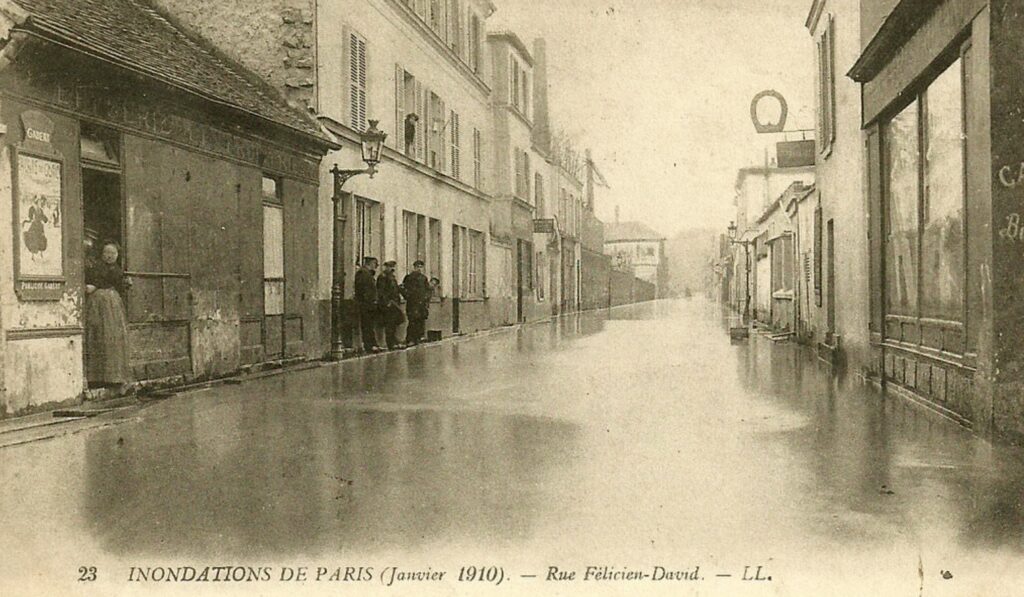

Les inondations de l’hiver 1910 sont terribles pour les quartiers parisiens en bord de Seine. Comme les enfants, le poète s’amuse. Le 25 janvier, Guillaume Apollinaire publie dans le journal L’Intransigeant[52] ses Impressions d’un inondé :

J’habite au premier étage d’une vieille petite maison de la rue Gros, à Auteuil.

Vendredi matin, au moment où je sors de chez moi, on m’apprend que la rue voisine, la rue Félicien-David, est inondée. J’y vais aussitôt et je me réjouis du spectacle charmant et imprévu qui m’apparaît. Me voici, non pas à Venise, comme disent les journaux, mais dans une petite ville de la Hollande.

Il m’en souvient à Dordrecht, des maisons basses se miraient ainsi dans un canal où les rayons d’un pâle soleil mettaient parfois d’éblouissants reflets. À Dordrecht comme dans cette rue de Paris, une barque venait au loin, avec un rameur, un chien et, debout, une dame bien habillée près d’un monsieur mélancolique …

Les catastrophes ne m’effraient pas : enfant, j’ai assisté à un tremblement de terre et, les secousses finies, j’en espérais encore …

[…]

Rue Gros, l’eau est arrivée devant chez moi. Des ouvriers murent la porte de ma maison jusqu’à la hauteur de cinquante centimètres pour empêcher que le flot inonde le rez-de-chaussée. Les enfants s’amusent, enchantés de ce qui arrive. Une jeune commère dit à un monsieur, du ton dont elle parlerait de gens qu’elle aurait invités à une soirée :

« Nous attendons l’Yonne, le Loing, l’Armançon et le Seraing. »

Et le monsieur de répondre :

« Plus on est de fous, plus on rit. »

[…]

Les habitants du rez-de-chaussée viennent de me prier de les laisser mettre leurs meubles chez moi, à l’abri de l’inondation. Et peu après, c’est un entassement désolant de lits, de sièges, d’armoires, de tables, de linge, de touchants souvenirs de famille. On espère que le flot n’atteindra pas mon premier étage.

Qui sait ?

Je boucle ma valise et je m’en vais, abandonnant mes livres. Ce soir personne ne couchera dans la petite maison d’Auteuil.

En bas, dans les couloirs, l’onde coule avec un doux murmure. Elle ne paraît pas méchante … False as water …

Des planches me conduisent presque à pied sec vers une barque qui me mène sur la rive de la rue Théophile-Gautier que gagne aussi l’inondation.

Pont d’arc-en-ciel encore et l’eau monte toujours …

… Il neige …[53]

Puis, le 27 janvier, Guillaume Apollinaire écrit dans Paris-Journal[54] :

L’inondation exalte les gens de lettres. Jean Moréas s’est hier longuement accoudé sur le parapet du pont Notre-Dame ; André Gide, l’un des rares habitants d’Auteuil à l’abri des eaux, souriait malicieusement en regardant l’eau envahir le majestueux vestibule de la demeure du poète Vielé-Griffin, quai de Passy.

Maurice Barrès va rêver devant la rue Félicien-David : de l’eau, de la volupté et de la mort ! On sait que les spectacles de dévastation éveillent son lyrisme comme ils facilitaient celui de Chateaubriand, ainsi que l’a éloquemment démontré Charles Maurras.

Au fait, l’illustre théoricien du néo-monarchisme goûte modérément les joies de l’inondation ; assis dans un canot de sauvetage, on put le voir descendre tristement la rue de Verneuil, prêtant une oreille vainement attentive aux recommandations de son rameur :

« Penchez donc pas à gauche, bon sang ! »[55]

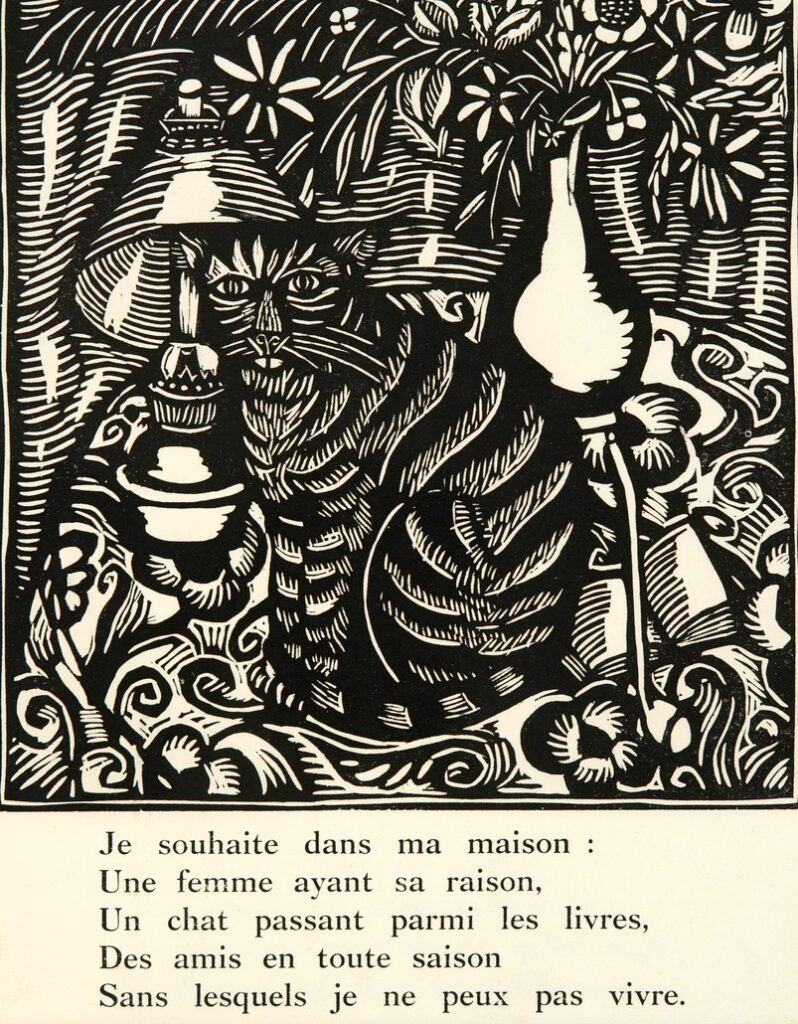

Après L’Hérésiarque et Cie aux éditions Stock (sélectionné au prix Goncourt qui sera finalement attribué à Louis Pergaud pour De Goupil à Margot[56]), Guillaume Apollinaire publie le Bestiaire (ou Cortège d’Orphée) avec des gravures sur bois de Raoul Dufy, chez Deplanche, à Paris.[57]

L’Affaire des Statuettes

Guillaume Apollinaire avait un ami belge — Géry Piéret, un original, vagabond & aventurier, mais lettré et d’excellente conversation — qu’il hébergeait chez lui contre quelques menus travaux de secrétariat. Quatre ans plus tôt et sans se faire prendre, sans même que quiconque ne s’en rende compte, Géry avait volé des statuettes phéniciennes au Musée du Louvre. Comme ça, pour rigoler. Il en donna une (ou deux) à Picasso, « il en trônait une autre sur la cheminée de la rue Gros. »[58]

Le 22 août 1911, les journaux ne parlent que de ça : on a volé Mona Lisa ![59] Le vol de la Joconde est un scandale national. Pour Géry, c’est une nouvelle occasion de rigoler ; il se dénonce du larcin tout guilleret.

Guillaume est paniqué : son appartement va être perquisitionné ! on n’y trouvera pas la Joconde, certes, mais une statuette phénicienne dont on se rendra compte qu’elle a été volée … Il s’empare du cadeau empoisonné et file rejoindre Picasso à Montmartre pour le prévenir qu’il faut immédiatement s’en débarrasser.

S’en suit une virée nocturne rocambolesque : arrivés sur les bords de la Seine, les deux compères ne peuvent se résoudre à jeter les œuvres d’art à l’eau. Plutôt que de les restituer à la police, dont ils se méfient tous deux, Gui & Pablo décident de les rendre aux bureaux de Paris-Journal, terrain connu et a priori amical.

Les policiers n’apprécient guère.

Le 7 septembre 1911, l’inspecteur principal Robert et le brigadier Coste se présentent au domicile de Guillaume Apollinaire. Après une perquisition sommaire qui ne donne rien, et pour cause, Guillaume est arrêté & transféré au Palais de Justice où il est déféré devant un Juge d’Instruction (un certain Drioux).

À l’issue de l’interrogatoire, Apollinaire est placé sous mandat de dépôt pour « complicité de vol ». Il n’a pas dénoncé Géry.

Quant à Picasso, entendu une première fois par la police, il nie toute implication dans l’affaire puis, confronté à Gui, il admet avoir participé à la restitution des statuettes dont il ignorait absolument la provenance. Son nom n’apparaît ni dans le dossier d’instruction ni à la Une des journaux. Ce n’est que bien plus tard que l’on connaîtra son rôle dans l’histoire. L’amitié entre les deux artistes survivra à l’épreuve qui blessa profondément Guillaume, soudain très seul.

Guillaume Apollinaire est incarcéré à la prison de la Santé. Il y restera jusqu’au 12 septembre — six jours interminables pendant lesquels la magnificence du poète va se fissurer. Dorénavant, Gui sera toujours inquiet.

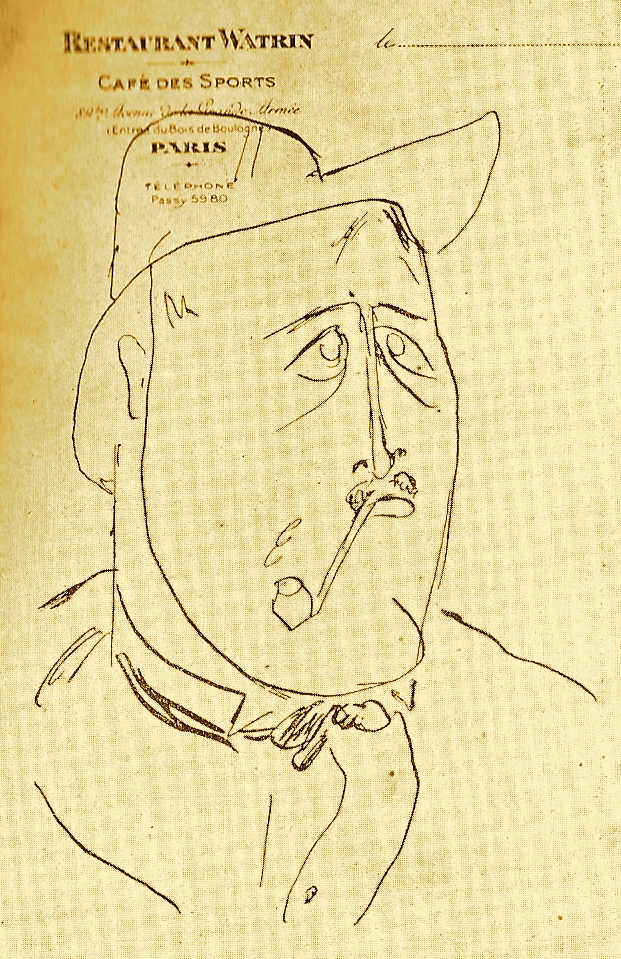

Apollinaire et le juge Drioux, jour de la mise en liberté provisoire de Guillaume (mardi 12 septembre 1911)

Une certaine presse[60] traite Kostro (késako ?) de « métèque » (chez ces gens-là, c’est comme un réflexe.) Le soi-disant poète aurait publié des livres pornographiques, sans compter qu’il est un peu juif, inverti, anarchiste, etc.

La Préfecture envisage l’expulsion.

« Le dossier policier qui devait empêcher quelques années plus tard la nomination du lieutenant de Kostrowitzky au grade de chevalier de la Légion d’honneur, fut du moins impuissant à chasser Apollinaire d’un pays dont sa poésie suffit à prouver qu’il était le sien » écrira Pascal Pia en 1967.[61]

Tu es à Paris chez le juge d’instruction

Comme un criminel on te met en état d’arrestation

Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages

Avant de t’apercevoir du mensonge et de l’âge

Tu as souffert de l’amour à vingt et à trente ans

J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon temps

Tu n’oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter

Sur toi sur celle que j’aime sur tout ce qui t’a épouvanté [62]

Le 14 septembre 1911, Guillaume Apollinaire publie un texte intitulé Mes prisons (en hommage à Gérard de Nerval) dans Paris-Journal :

Dès que la lourde porte de la Santé se fut fermée derrière moi j’eus une impression de mort. Cependant, les murs de la cour où je me trouvais, par la nuit claire, étaient couverts de plantes grimpantes, mais, la seconde porte franchie et close, je connus que la zone de la végétation était passée, et il me sembla que, désormais, j’étais dans un lieu situé hors de notre terre et que j’allais m’anéantir.

On m’interrogea plusieurs fois et un gardien me fit prendre mon « fourniment » : une grosse chemise, une serviette, une paire de draps et une couverture de laine, puis, à travers des couloirs interminables, on m’amena devant ma cellule : la quinzième de la onzième division. Là, je dus me mettre nu dans le corridor, et l’on me fouilla, puis on m’enferma, et je ne dormis que fort peu, à cause de la lumière électrique qui éclaire toute la nuit les cellules.

On sait ce qu’est la vie dans une prison : purgatoire d’ennui, séjour où vous êtes seul et cependant constamment épié.

[…]

La première émotion violente que j’ai ressentie à la Santé provient d’une inscription gravée dans la couleur qui recouvre la ferrure de la couchette : « Dédé de Ménilmontant pour meurtre. »

J’eus une émotion beaucoup plus agréable en lisant quelques vers naïfs laissés par un prisonnier, qui les a signés : « Myriès le chanteur ».

J’en composai aussi et la poésie me consola presque de l’absence de la liberté.

[…]

Les affres recommencèrent lorsque, mardi, je fus extrait pour aller à l’instruction.

La promenade en voiture cellulaire me parut un long voyage. J’étais enfermé dans une sorte de cage où il faisait très chaud. Le garde m’avait dit que je ferais bien de mettre mon faux col en poche.

Au Palais, on m’enferma dans une des cellules étroites et puantes de la Souricière, où j’attendis de onze heures à trois heures, le visage collé aux barreaux, pour voir ce qui se passait dans le corridor. Quatre mortelles heures : que longues à passer ! À pas lents, elles s’en allèrent, cependant, et, poing lié, je fus mené, par un garde, vers le cabinet du juge.

Quelle surprise de se voir regarder tout à coup comme une bête curieuse ! Ce furent soudain cinquante appareils braqués sur moi ; les éclairs du magnésium donnaient une apparence dramatique à cette scène, où je jouais un rôle. Je reconnus bientôt quelques camarades, quelques amis : Me Toussaint Luca, André Salmon, René Bizet, et voilà mes défenseurs à mes côtés : je devais, je crois, rire et pleurer en même temps.

[…]

Il me reste encore un devoir à remplir : que tous les journaux, que tous les écrivains, que tous les artistes qui m’ont donné de si touchants témoignages de solidarité et d’estime, soient ici remerciés !

Qu’on me pardonne de ne pas avoir encore remercié chacun en particulier. Soit par une lettre, soit par une visite, cela sera fait. Mais, observant ainsi les simples règles de la politesse, je ne me croirai pas quitte de la reconnaissance.[63]

Le 19 janvier 1912, une ordonnance de non-lieu est rendue en faveur d’Apollinaire.

Mais Marie l’a quitté, Marie s’en est allée. Marie ne l’aime plus.

Gertrude Stein écrit dans Autobiographie d’Alice Toklas : « Après la mort de sa mère, Marie Laurencin parut à la dérive. Elle et Guillaume cessèrent de se voir. […] Contre les avis de tous ses amis Marie épousa un Allemand […] le seul être qui me donne l’impression de maman. »[64]

Guillaume pleure le désamour de Marie :

Les hommes ne se séparent de rien sans regret, et même les lieux, les choses et les gens qui les rendirent le plus malheureux, ils ne les abandonnent point sans douleur » écrit Guillaume Apollinaire. C’est ainsi qu’en 1912, je ne vous quittai pas sans amertume, lointain Auteuil, quartier charmant de mes grandes tristesses. Je n’y devais revenir qu’en l’an 1916 pour être trépané à la Villa Molière.[65]

Les Soirées de Paris

Une nouvelle revue littéraire, conçue pour et autour de Guillaume Apollinaire par un groupe de ses amis (dont René Dalize, André Salmon et André Billy), paraît en février 1912 : Les Soirées de Paris.[66]

À l’été de la même année, Guillaume Apollinaire rencontre Francis Picabia[67] avec lequel il voyage en Angleterre. De retour à Paris, il reçoit par la poste (depuis New York) un long poème d’un jeune suisse qui l’admire et lui demande de l’aider à se faire publier. Les Pâques de Frédéric Sauser, futur Blaise Cendrars[68], sont trop proches de ce que Guillaume est en train de composer.

Il ne répond pas.

En novembre 1912, Guillaume Apollinaire (trente-deux ans) publie une première version de Zone dans Les Soirées de Paris. Blaise Cendrars (vingt-cinq ans) publie ses Pâques[69] dans une revue qu’il fonde tout exprès : Les Hommes nouveaux.

Qui a influencé qui ? Assurément, les deux poètes sont sur la même longueur d’onde …

En décembre 1912, René Dalize signe un article dans Les Soirées de Paris, titré Les vieux ont soif ! (en référence au roman d’Anatole France paru cette année-là : Les dieux ont soif!) pour se moquer de ces vieillards qui font mourir l’Europe, tel l’empereur d’Autriche François-Joseph (quatre-vingt-trois ans, dont soixante-huit sur le trône) qui n’aura pas de repos avant que son Empire et le monde occidental tout entier n’aient sombré dans un effroyable carnage de sang. [70]

Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi

Lundi 13 janvier 1913, Guillaume Apollinaire emménage au sixième et dernier étage du 202 boulevard Saint-Germain, à l’angle de la rue Saint-Guillaume. Avec l’aide de l’ami Pierre Reverdy[71], il s’installe « dans l’appartement où il devait mourir un peu moins de six ans après, 202 boulevard Saint-Germain, immeuble appartenant, coïncidence singulière, au prince de Monaco qui avait passé jadis pour son père. »[72]

La même année, Albert Kostrowitzky part au Mexique où la révolution de Pancho Villa & Emiliano Zapata est en train de virer à la guerre civile.

Albert arrive à Mexico le 9 février 1913, puis on perd sa trace.[73]

Guillaume ne reverra jamais son frère.

Diego Rivera, « Historia de Mexico » – détail, fresque murale réalisée au Palacio Nacional entre 1929 et 1935

Plus que jamais Guillaume Apollinaire est inquiet. Il doit absolument devenir français, tout de suite, avec de vrais papiers, des papiers officiels. L’illustre Paul Fort[74] veut bien l’aider, il connaît Berthelot, chef de cabinet de Raymond Poincaré.

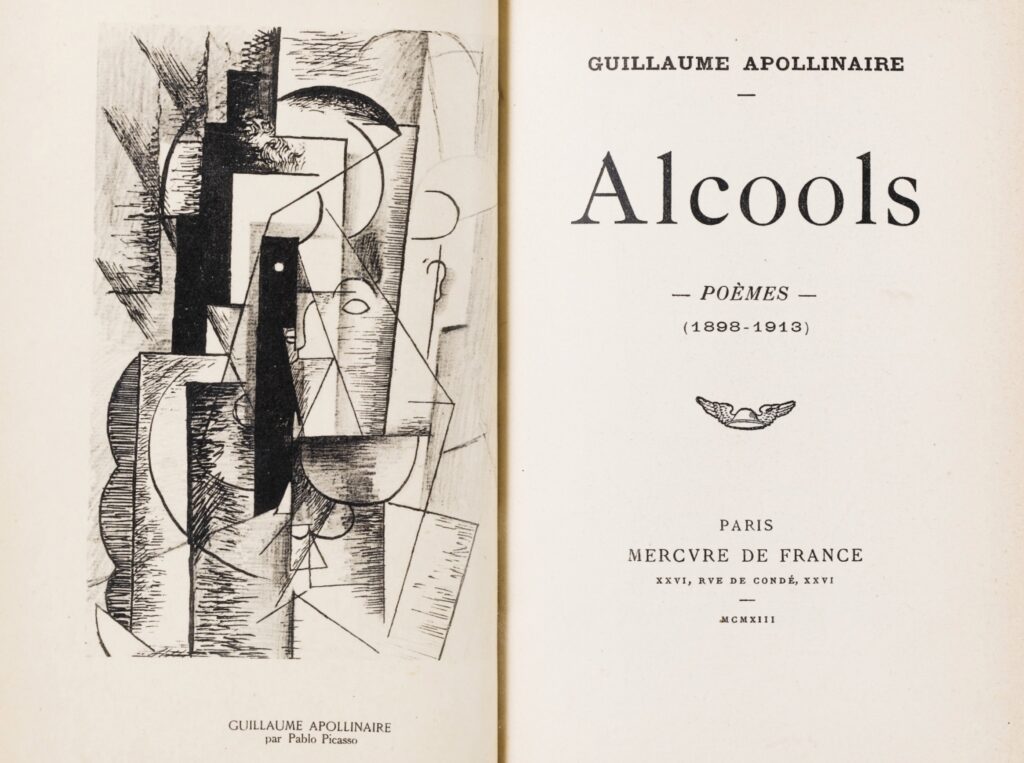

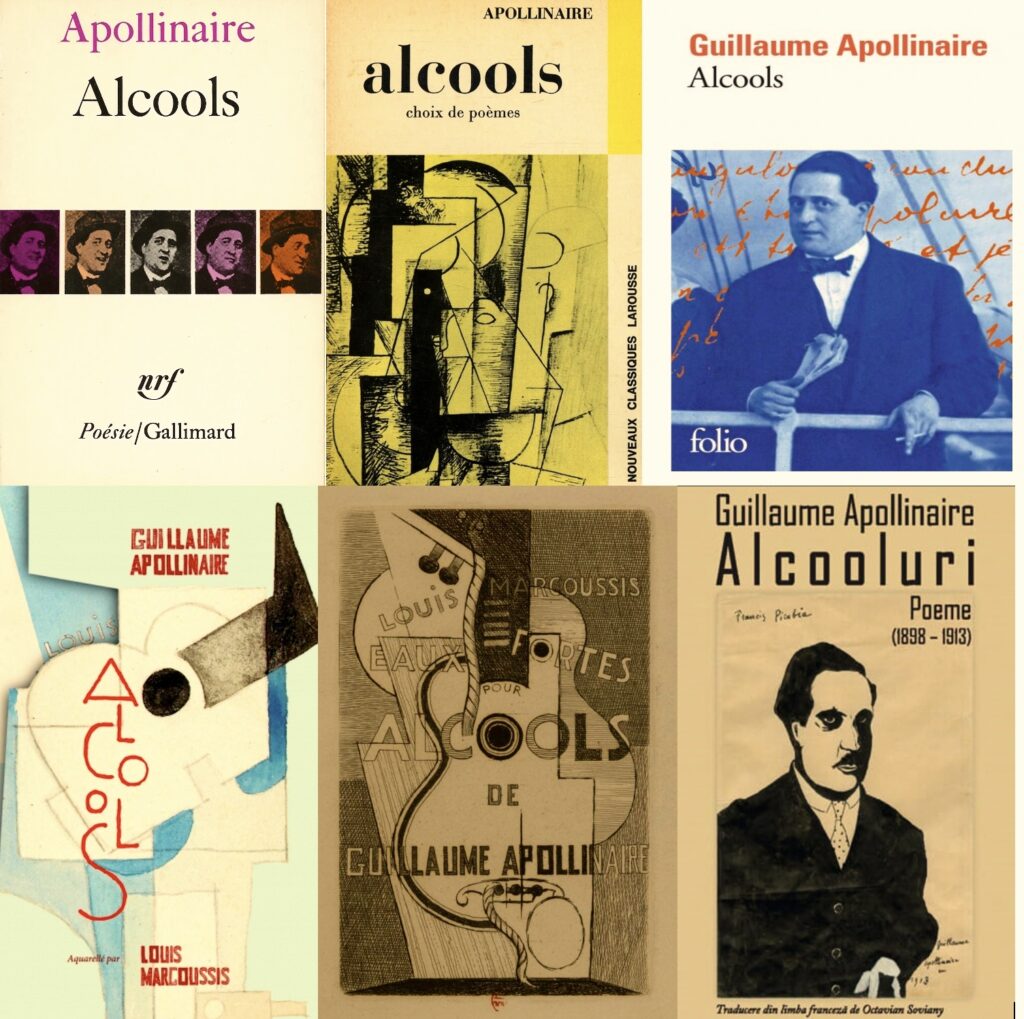

Au mois d’avril 1913, Alcools paraît et c’est toute la poésie qui renaît.

Alcools, poèmes, 1898-1913, avec un portrait de l’auteur par Pablo Picasso, a été publié initialement au Mercure de France. Le recueil ne cessera plus d’être réédité, en version de luxe ou en format de poche, jusqu’aujourd’hui encore et dans le monde entier.

Les premiers vers du poème inaugural — Zone — ravissent immédiatement :

A la fin tu es las de ce monde ancien

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin

Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine

Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes

La religion seule est restée toute neuve la religion

Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation

Les derniers vers enivrent définitivement :

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie

Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied

Dormir parmi tes fétiches d’Océanie et de Guinée

Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance

Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances

Adieu Adieu

Soleil cou coupé

Après un menu copieux à la hauteur du formidable appétit de Guillaume, le festin se termine par un poème d’un lyrisme solaire : Vendémiaire

Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi

Je vivais à l’époque où finissaient les rois

Tour à tour ils mouraient silencieux et tristes

Et trois fois courageux devenaient trismégistes[75]

[…]

Guillaume Apollinaire rejoint François Villon, en frère, tant que durera l’éternité.

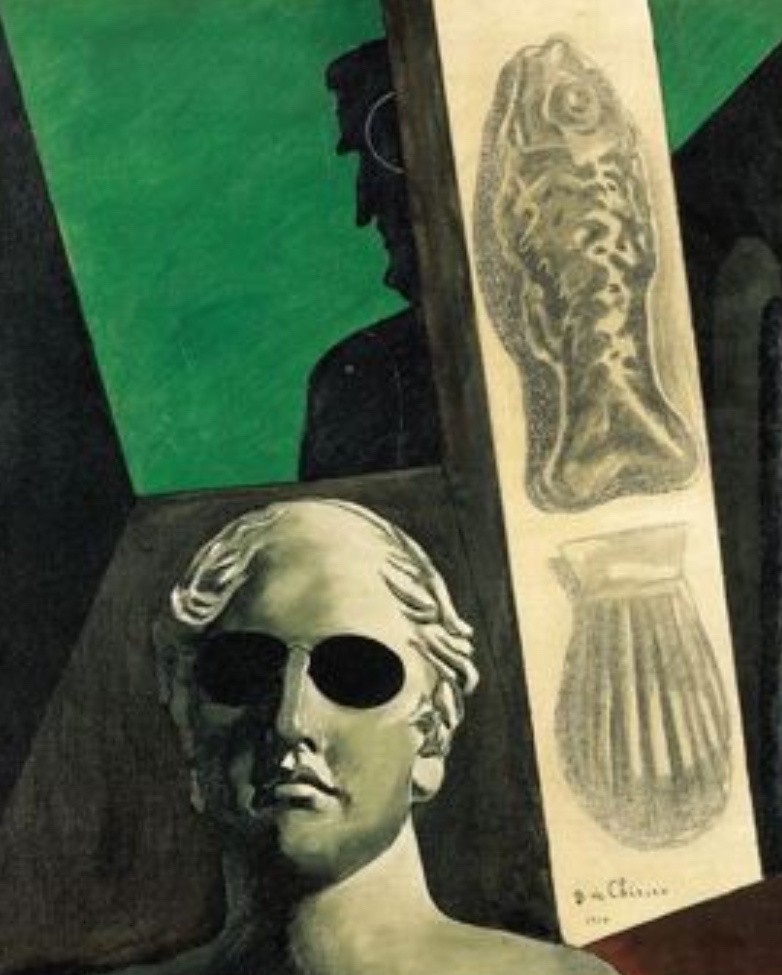

Épisode 3 – Le Poète Assassiné

En janvier 1914, Les Soirées de Paris[76] consacrent un numéro spécial au Douanier Rousseau. Dans la même revue, la même année, Guillaume Apollinaire commence à publier des « idéogrammes lyriques » ou « idéogrammatiques » qu’il nommera bientôt « calligrammes ».

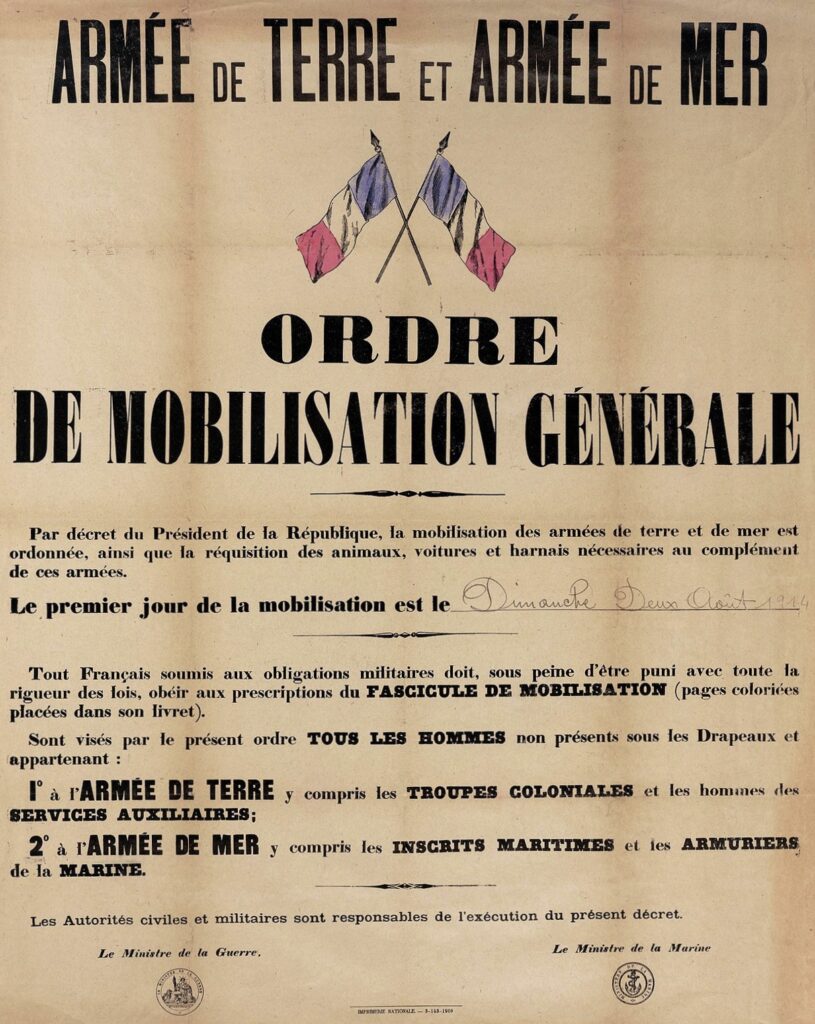

Première guerre industrielle mondiale

Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche & la duchesse de Hohenberg, héritiers de l’Empire austro-hongrois, sont assassinés par un nationaliste serbe.

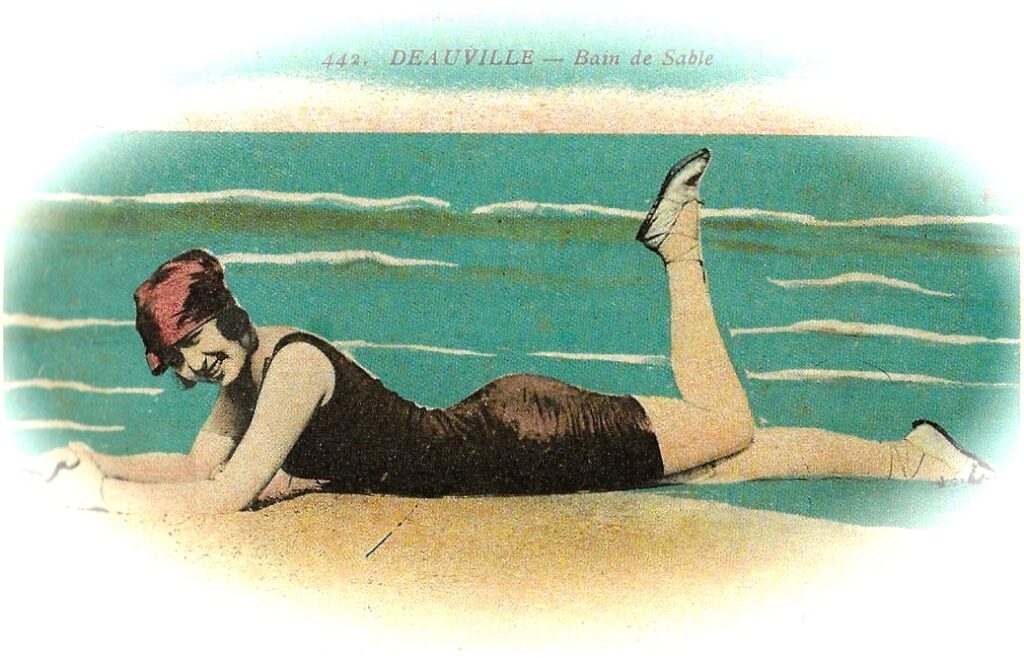

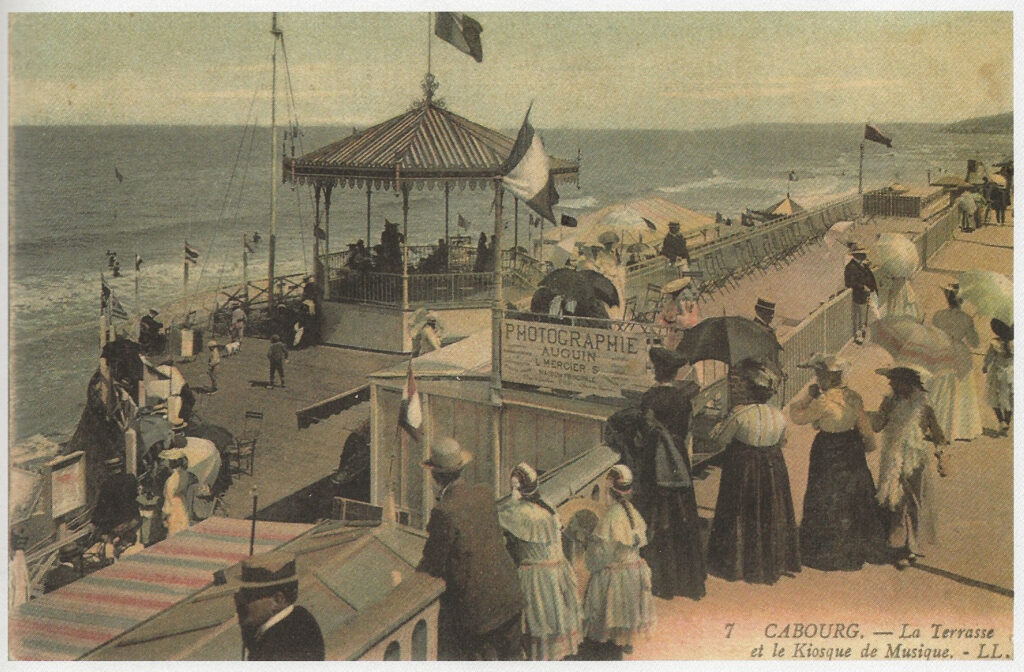

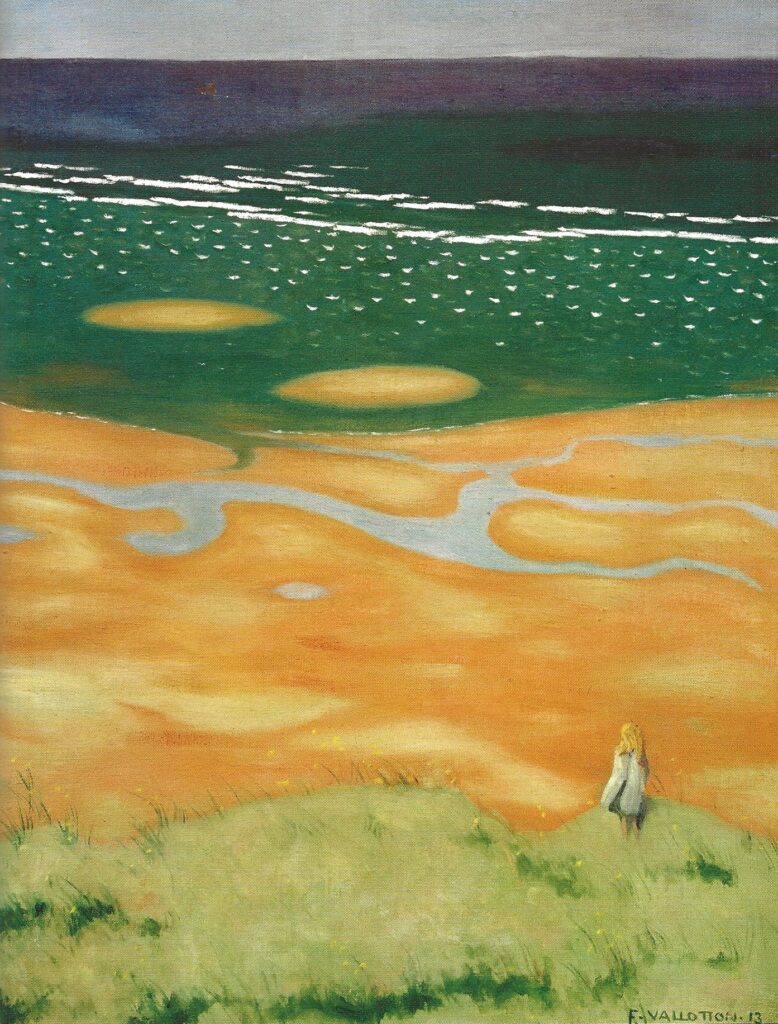

Au mois de juillet, le journal Comœdia envoie Guillaume Apollinaire et André Rouveyre[77] à Deauville, station balnéaire à la mode, pour un reportage mondain.

Le 25 juillet, Jean Jaurès, républicain-philosophe, veut encore « espérer que le crime ne sera pas consommé … »[78]

Le 28, l’Autriche déclare la guerre à la Serbie.

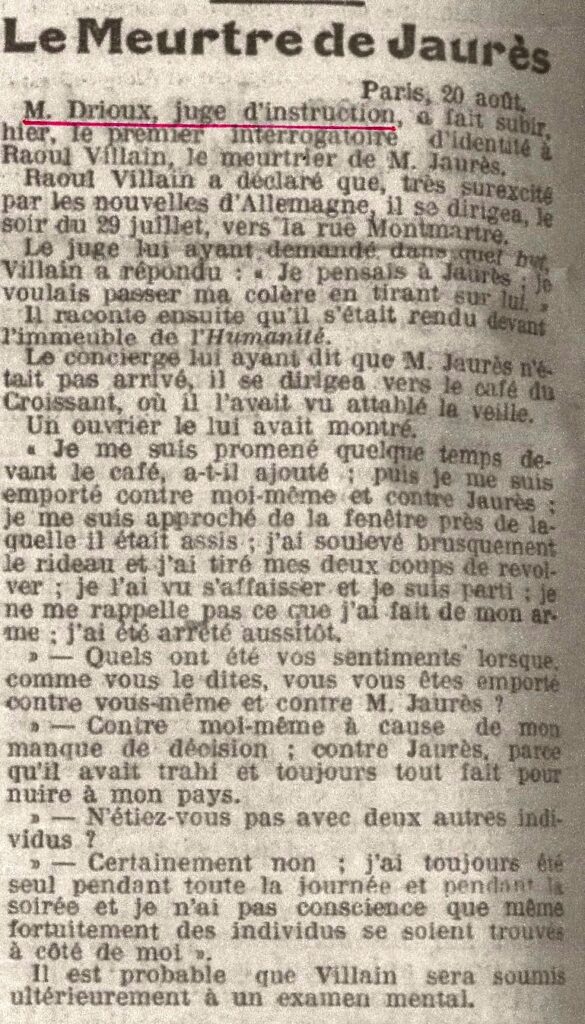

Le 31 au matin, Jaurès publie un dernier édito dans son journal L’Humanité[79] : « Le plus grand danger, à l’heure actuelle, n’est pas dans les événements eux-mêmes … Il est dans l’énervement qui gagne, dans les impressions subites qui naissent de la peur. » L’après-midi, la Russie mobilise et l’Allemagne lance un ultimatum à la France. À 21h30, Jean Jaurès — dernier apôtre de la paix — est assassiné par Raoul Villain[80] au Café du Croissant, rue Montmartre.

« L’Express du Midi » du jeudi 20 août (où l’on retrouve le juge d’instruction Drioux qui avait inculpé Apollinaire en 1911 … )

Les jeux d’alliances diplomatiques entrainent la France dans la Première Guerre industrielle mondiale.

Sur la Côte fleurie[81], la fête est finie.

Le Tout-Paris rentre à Paname.

Le 3 août 1914, Frederic Sauser (alias Blaise Cendrars), de nationalité suisse (pays neutre), s’engage dans l’armée française « pour savoir ce dont les hommes sont capables, en bien, en mal, en intelligence, en connerie, et que de toute façon, la mort est au bout, que l’on triomphe ou que l’on succombe. »[82]

Le 5 août, une loi autorise le gouvernement français à naturaliser tout étranger contractant un engagement volontaire pour la durée de la guerre. Guillaume Apollinaire, russe-polonais, homme de lettres, renseigne avec ardeur la fiche de recrutement militaire. À son grand désarroi, sa demande est ajournée par le conseil de révision des Invalides qui croule sous l’afflux de volontaires redirigés, dès lors, vers la Légion étrangère (sans naturalisation à la clé).

La plupart des revues littéraires auxquelles Guillaume Apollinaire collaborait cessent de paraître. Il n’a plus aucun revenu et l’apatride, le « métèque », descend sur la Côte d’Azur, ombre de son enfance.

C’est Lou qu’on la nommait

Au mois de septembre 1914, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Kostro rencontre la comtesse Geneviève Marguerite Louise de Pillot de Coligny — dite « de Coligny-Chatillon » (1881, Vesoul — 1963, Genève) —, divorcée du baron Édouard Henry de Coudenhove, héritière d’un nom qu’illustrait déjà, au XVIe siècle, une précédente Louise quatrième et dernière épouse de Guillaume Ier d’Orange.

Il est des loups de toute sorte

Je connais le plus inhumain

Mon cœur que le diable l’emporte

Et qu’il le dépose à sa porte

N’est plus qu’un jouet dans sa main[83]

Apollinaire est ravi.

Dès le 27 septembre, il écrit à Louise de Coligny : … je vous aime avec un frisson si délicieusement pur que chaque fois que je me figure votre sourire, votre voix, votre regard tendre et moqueur il me semble que, dussé-je ne plus vous revoir en personne, votre chère apparition liée à mon cerveau m’accompagnera désormais sans cesse.[84]

La châtelaine snobe le troubadour qui insiste.[85]

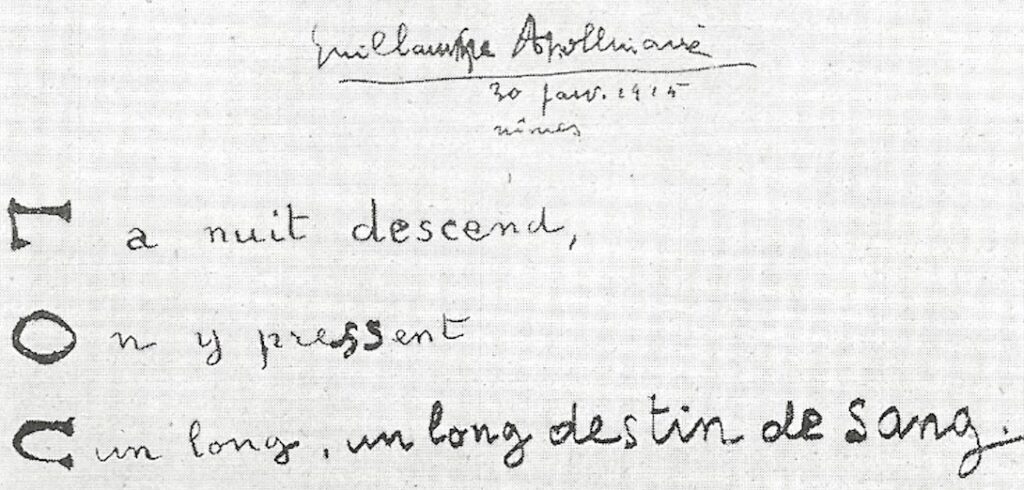

Nîmes, le 18 octobre 1914

Au LAC de tes yeux très profond

Mon pauvre cœur se noie et fond

Là le défont

Dans l’eau d’amour et de folie

Souvenir et Mélancolie

Le 4 décembre 1914, éconduit par sa belle, Guillaume Apollinaire passe devant le conseil de révision où il renouvèle sa demande de naturalisation.

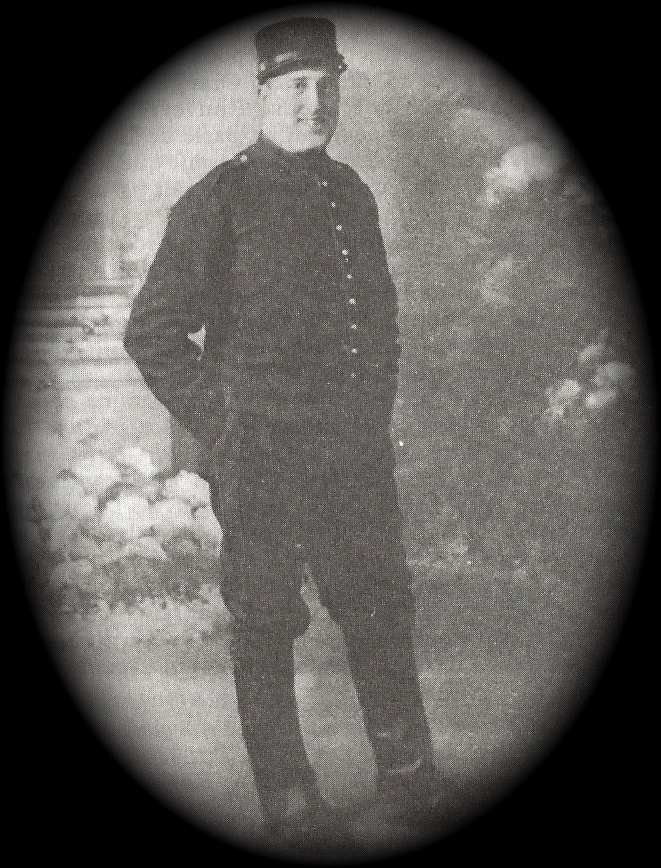

Il est aussitôt incorporé dans l’armée française au 38e régiment d’artillerie de Nîmes.

Quelques jours plus tard, motivée sans doute par l’uniforme, Madame de Coligny rejoint le poète dans la cité romaine.

L’amour entre Guillaume et Louise dure le temps d’un cycle de Lune.

En janvier 1915, Lou est lasse du simple « deuxième classe ».

Elle rentre à Nice.

Le « 2e canonnier conducteur Kostrowitzky, 70e batterie, 38e RAC, 15e brigade d’artillerie, 15e corps, armée française » (on dirait du Satie), lui écrit sans cesse.

Lou s’en désintéresse.

Guillaume part au front dans l’espoir de regagner le cœur de Louise.

La manœuvre a déjà fait ses preuves …

Cette fois, Apollinaire reçoit des galons de brigadier.

4 février 1915

Vous partez ? Oui ! c’est pour ce soir

Où allez-vous ? Reims ou Belgique !

Mon voyage est un grand trou noir

A travers notre République

C’est tout ce que j’en peux savoir

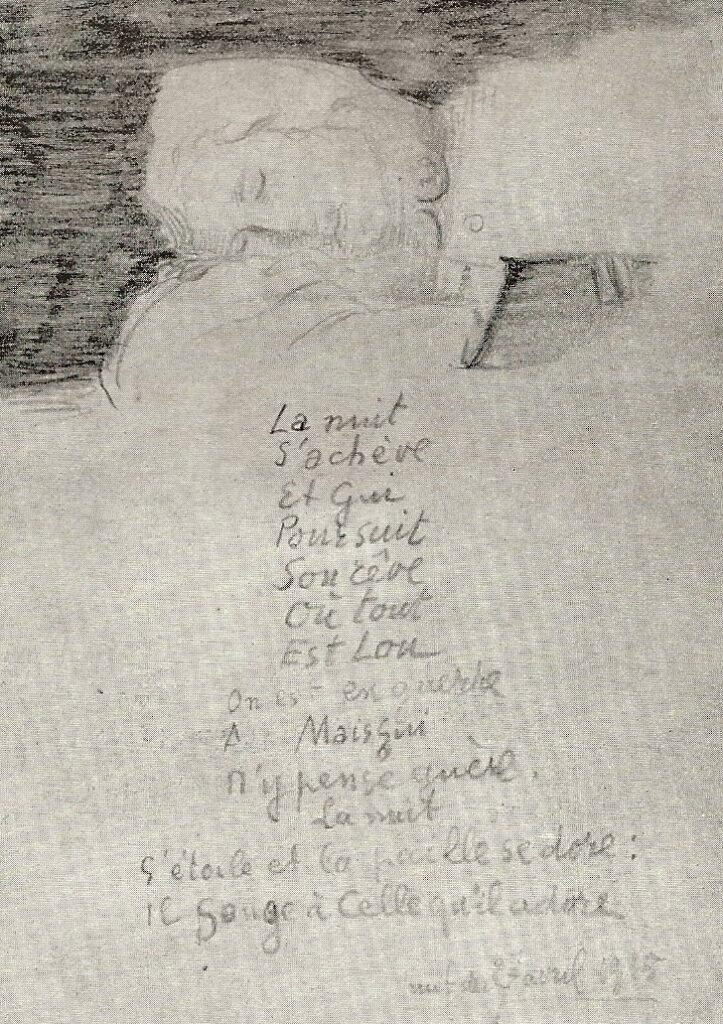

Et pourtant, dans la nuit du 26 au 27 avril 1915, Guillaume écrit encore :

La tête étoilée

À présent, c’est à une jeune femme originaire d’Algérie – Jolie bizarre enfant chérie[86]— que Guillaume s’adresse. Il a voyagé avec elle dans un train au tout début de l’année 1915. Madeleine Pagès, vingt-et-un an, en vacances sur la Côte d’Azur rentrait dans sa famille à Oran.

11 mai 1915

Le VRAI, mon Enfant, c’est ton Rêve …

Tout meurt, mon Cœur, la joie est brève

Premier juin 1915

Une nouvelle humanité est en train de se créer plus sensible plus volontaire plus libre plus amoureuse

cette humanité neuve c’est la spirale plus céleste que l’oiseau c’est l’ange même

et l’ancienne humanité la déteste et veut la tuer

Le 2 juillet 1915, Remy de Gourmont[87] chronique un petit recueil de poèmes (Case d’Armons) qu’il vient de recevoir[88] :

« Il m’est arrivé du front, l’autre jour, un livre bien singulier et qui restera probablement une des curiosités de la guerre, d’abord par son origine, ensuite par bien d’autres motifs : son titre, sa composition, son tirage très restreint, son goût singulier. Naturellement, il n’est pas imprimé, mais seulement tiré au polycopiste […] Quant à l’auteur, c’est Guillaume Apollinaire, qui, en devenant canonnier, n’a pas cessé d’être le poète étrange que l’on connaît. […] Je trouve merveilleux qu’artilleurs ou fantassins n’en soient pas davantage grisés ou abasourdis et gardent au milieu du carnage ou de la tempête des bruits et des éclairs, le soin de rester eux-mêmes et de continuer avec une tranquillité, presque insultante à nos émois, l’exercice de leur talent ! Ils sont restés eux-mêmes et pourtant ce sont d’autres hommes… »[89]

Une femme qui pleurait,

Eh ! Oh ! Ah !

Des soldats qui passaient

Eh ! Oh ! Ah !

Un éclusier qui pêchait

Eh ! Oh ! Ah !

Les tranchées qui blanchissaient

Eh ! Oh ! Ah !

Des obus qui pétaient

Eh ! Oh ! Ah !

Des allumettes qui ne prenaient pas

Et tout

A changé

En moi

Tout

Sauf mon amour

Eh ! Oh ! Ah ! [90]

Le 10 août 1915, à la suite d’un échange épistolaire soutenu[91], Guillaume Apollinaire demande la main de Madeleine à sa mère :

Aux Armées, le 10 août 1915

Madame,

Madeleine vous a parlé de moi. Je l’adore, elle m’aime. Je veux la rendre heureuse.

J’ai l’honneur de vous prier de m’accorder sa main.

J’attends votre réponse avec une très grande anxiété …

Guillaume de Kostrowitzky

Brigadier au 38e Régiment d’Artillerie de campagne[92]

Tout, sauf mon amour

Le 20 novembre 1915, Guillaume Apollinaire, promu maréchal des logis, rejoint le 96e régiment d’infanterie. Fantassin, il vit dans les tranchées avec ses compagnons.

À la fin du mois de décembre, Guillaume part en permission. Il embarque à Marseille sur le Sidi-Brahim pour rejoindre Madeleine en Algérie.

Le 12 janvier 1916, Guillaume Apollinaire retrouve son régiment à Damery, près d’Épernay.

Le 9 mars 1916, le maréchal des logis Kostrowitzky dit « Guillaume Apollinaire » est enfin naturalisé français.

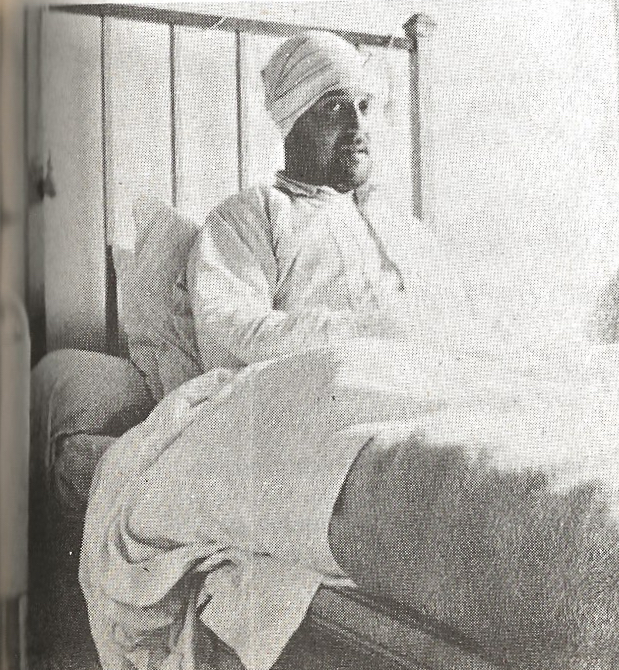

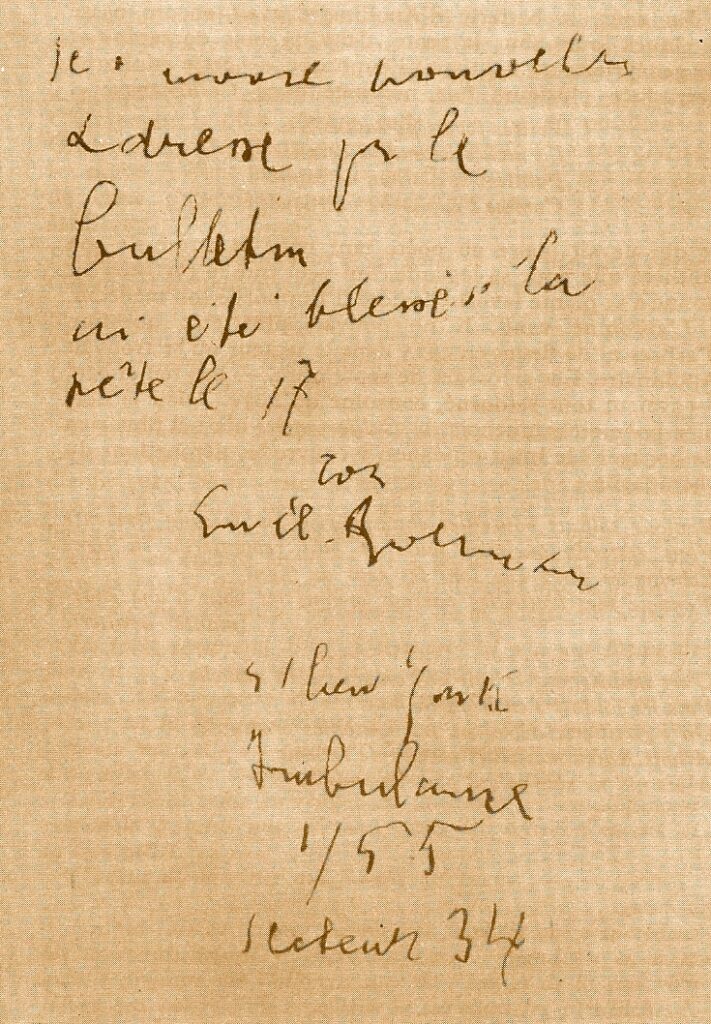

Le 17, vers 16 heures, dans une tranchée du bois des Buttes, sur le front de l’Aisne, un éclat d’obus troue le casque puis le crâne du poète à la tempe droite.

Le 18, Guillaume Apollinaire est évacué & dirigé vers l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry ; puis au Val-de-Grâce, à Paris.

Billet griffonné par Apollinaire dans l’ambulance à l’intention du courriériste littéraire qui tient à jour pendant la guerre le Bulletin des Écrivains militaires.

Le Poète Assassiné

Le 9 mai 1916, Guillaume Apollinaire est transporté à la villa Molière, une annexe du Val-de-Grâce, boulevard de Montmorency, à Auteuil, où il est trépané[93] par le docteur Baudet.

Le 10 mai, le poète reçoit la visite d’un étudiant en médecine passionné de « psychoanalyse »[94] — et qui l’admire : André Breton.[95]

Le lendemain, Guillaume envoie un télégramme à Madeleine pour l’informer que l’opération s’est bien passée. Il n’ose pas lui avouer qu’il n’a plus l’intention de l’épouser : Je ne suis plus ce que j’étais à aucun point de vue et si je m’écoutais je me ferais prêtre ou religieux.[96]

En août, Guillaume Apollinaire est de retour parmi les siens — poètes & peintres & péquins — que l’on trouve à présent dans les cafés de Montparnasse.

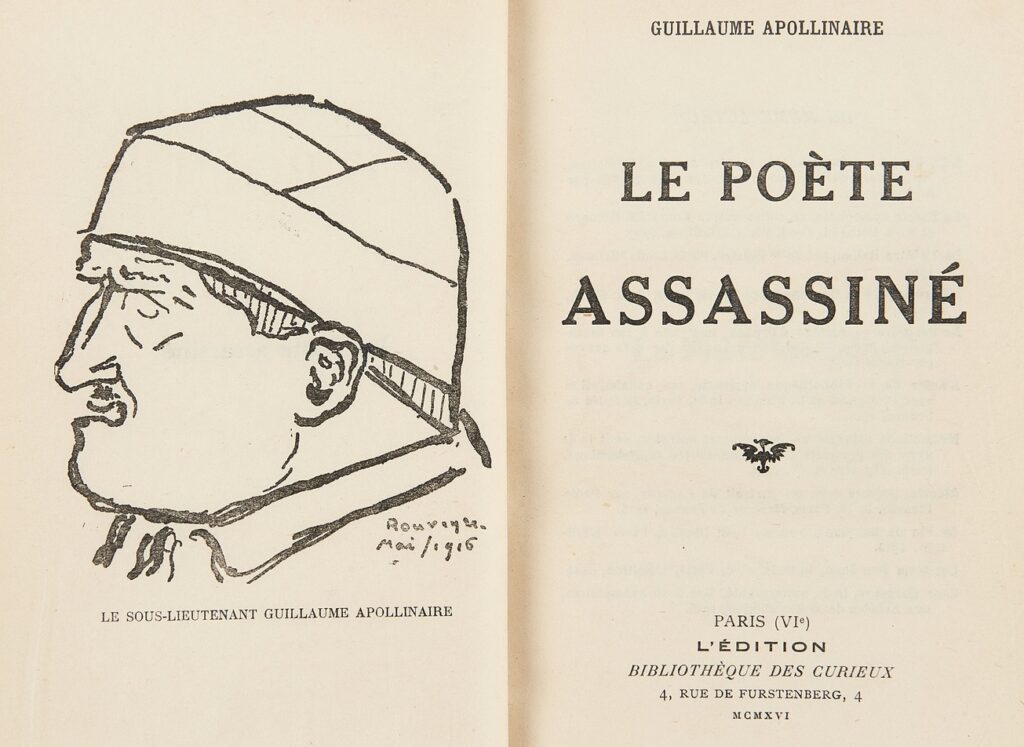

Le Poète Assassiné (nouvelles & contes ; 1910-1916) sort en octobre avec un portrait de l’auteur par André Rouveyre et une couverture de Cappiello.[97]

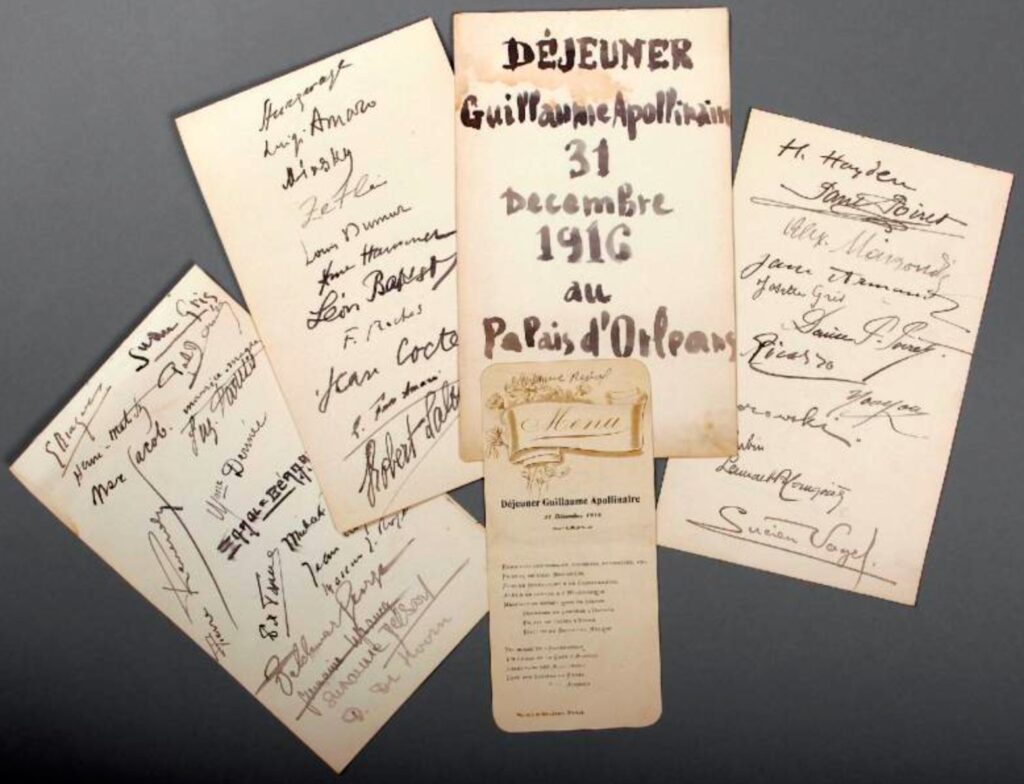

Le 31 décembre 1916, un banquet est servi en l’honneur d’Apollinaire au Palais d’Orléans, avenue du Maine (où l’on avait célébré le Pauvre Lelian[98] en son temps …)

Au début de l’année 1917, Apollinaire, qui n’a pas été dégagé de ses obligations militaires malgré sa blessure, est détaché à la « Direction générale des relations (du Commandement) avec la Presse », autrement dit : la Censure.

Le 16 février 1917, Octave Mirbeau[99] meurt le jour de ses soixante-neuf ans.

Au printemps de la même année, Blaise Cendrars revient de la guerre amputé du bras droit. Le 4 avril, Apollinaire écrit à Picasso :

« Je suis très peiné avec Cendrars. Tu sais combien j’aime ce garçon et combien je l’estime. Il prend maintenant vis-à-vis de moi une attitude qui me chagrine. J’ai essayé d’avoir une explication avec lui mais il n’y a pas eu moyen. Il m’en veut et je ne sais pourquoi. »[100]

Le 6 avril 1917, les États-Unis d’Amérique entrent en guerre aux côtés de la Triple Entente (France & Royaume-Uni & Russie.)

Le 7 mai 1917, René Dupuy dit « René Dalize » — le plus ancien camarade de Wilhelm de Kostrowitzky — meurt au Chemin des Dames.

Guillaume Apollinaire écrit :

Maintenant tout est énorme

Et il me semble que la paix

Sera aussi monstrueuse que la guerre

Ô temps de la tyrannie

Démocratique

Beau temps où il faudra s’aimer les uns les autres

Et n’être aimé de personne[101]

Le 11 mai 1917, Guillaume Apollinaire emploie le mot sur-réalisme dans le programme du ballet Parade imaginé par Jean Cocteau[102], décor et costumes de Pablo Picasso, musique d’Érik Satie, chorégraphie de Leonid Massine pour les Ballets russes de Diaghilev.

Un néologisme qu’Apollinaire réutilise un mois plus tard pour qualifier Les Mamelles de Tiresias (Thérèse change de sexe tandis que son mari perd l’accent belge et accouche de leurs 40 050 enfants) : drame sur-réaliste en deux actes et un prologue, chœurs, musique et costume selon l’esprit nouveau.[103]

Le 18 mai 1917, la création de Parade au Théâtre du Châtelet est un succès de scandale. (Cf. la série Érik Satie.)

Alors que les mutineries dans l’armée se propagent, donnant lieu à des exécutions scélérates, la pochade pour happy-few n’est pas digne de l’écœurement général.

Guillaume Apollinaire collabore à différentes revues poétiques : Sic (de Pierre Albert-Birot) ; 391 (de Francis Picabia) ; Nord-Sud (de Pierre Reverdy).

Le Mercure de France édite une plaquette de Guillaume Apollinaire intitulée Vitam empendere amori & illustrée par André Rouveyre.

Nota Bene : le film ci-dessous est inestimable, nous vous conseillons vivement de le regarder in extenso (ci-dessous, il commence 13 minutes avant la fin avec André Rouveyre).

À la recherche de Guillaume Apollinaire, réalisé par Jean-Marie Drot, a été diffusé pour la première fois dans l’émission de l’ORTF « L’Art et les Hommes » le 29 mai 1960.

Un grand MERCI à la chaîne Éclair Brut du poète vivant Arthur Yasmine.

À l’été 1917, Guillaume Apollinaire tombe amoureux d’Amélia Emma Louise Kolb, dite « Jacqueline », alias Ruby. Il quitte la Censure pour le cabinet du ministre des Colonies.

En octobre-novembre, la révolution bolchévique de Lénine & Trotski bouleverse la géopolitique mondiale.

Calligrammes

En janvier 1918, Guillaume Apollinaire préface le catalogue de l’exposition « Matisse et Picasso » à la galerie Paul Guillaume.

Il est admis une seconde fois à la villa Molière pour une congestion pulmonaire.

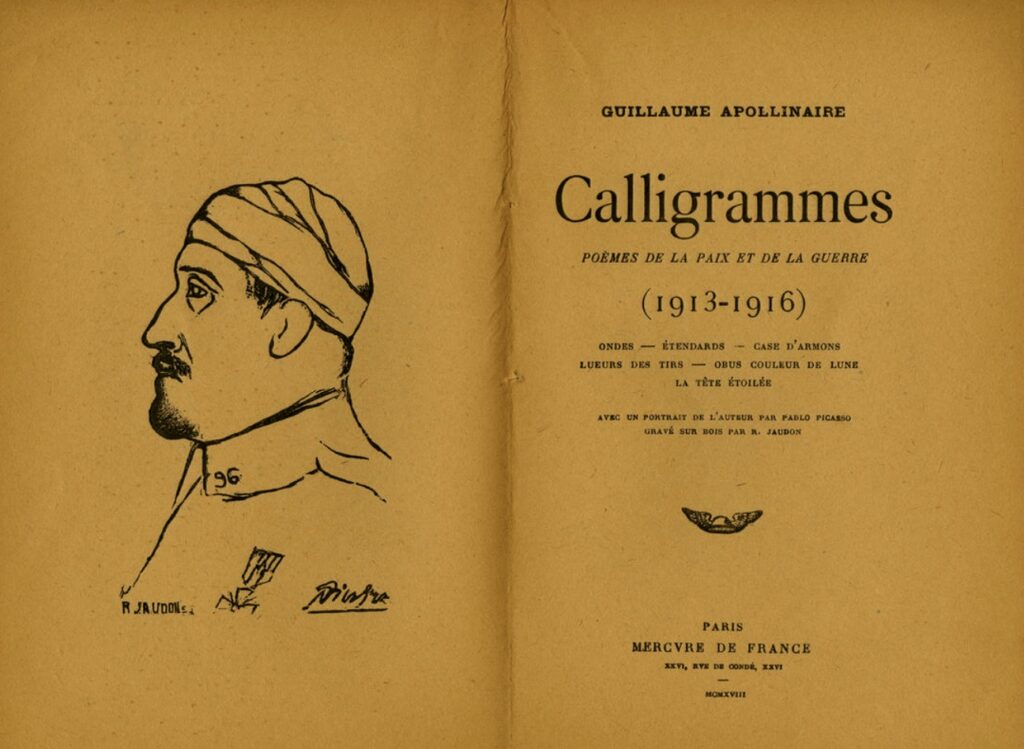

Au mois d’avril, cinq ans après Alcools et toujours au Mercure de France, Guillaume Apollinaire publie un second chef-d’œuvre : Calligrammes – Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916) –, dédié à René Dalize.

Le 2 mai 1918, Guillaume épouse Ruby, sa jolie rousse, en l’église Saint-Thomas d’Aquin. Pablo Picasso & Lucien Descaves[104] sont témoins du marié ; Gabrielle Buffet-Picabia[105] & Ambroise Vollard[106] sont témoins de la mariée.

Lundi 1er juillet, Guillaume Apollinaire est témoin au mariage de Pablo Picasso et Olga Khokhlova (1891, Nijyn — 1955, Cannes) danseuse aux Ballets russes de Serge de Diaghilev.

Le 25, sur ordre du soviet de l’Oural, Nicolas II, dernier Tsar de Russie, est exécuté sans procès puis jeté dans un puits de mine avec tous les siens.

L’agent grippal

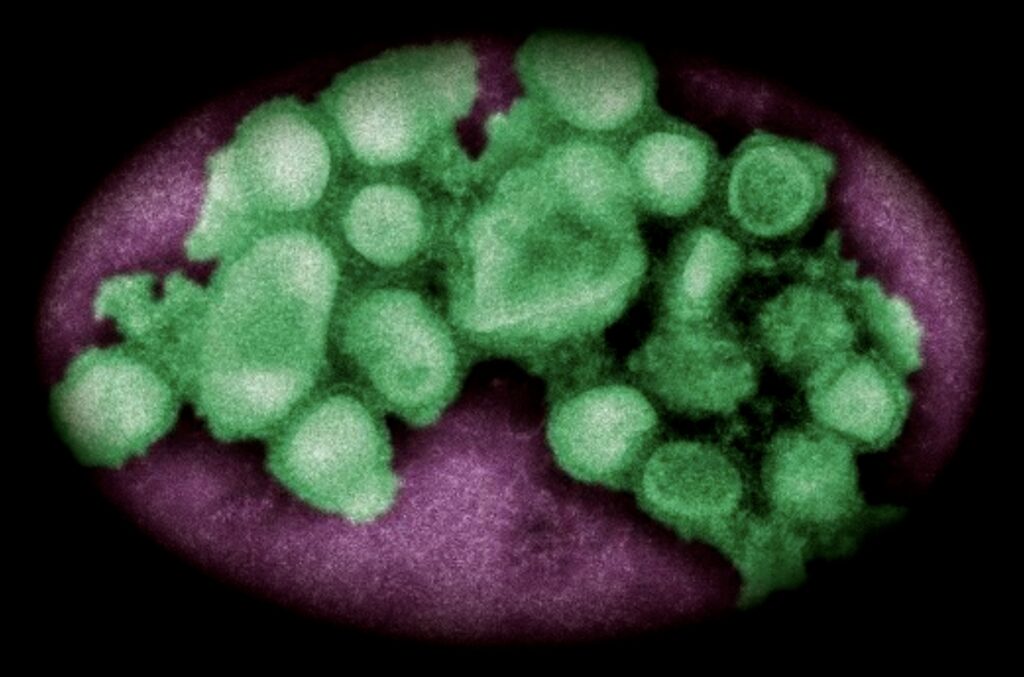

Le 28 octobre 1918, la femme d’Egon Schiele[107] (Édith, enceinte de six mois) meurt de la grippe dite « espagnole ». Trois jours plus tard, le peintre autrichien de vingt-huit ans succombe lui aussi à la même maladie.

L’Espagne, non-belligérante, est un des rares pays européens dont les journaux ne sont pas censurés, c’est pourquoi il est le seul à parler ouvertement de l’épidémie qui devient, de ce fait, « espagnole ».

Les premiers cas ont été identifiés en mars 1918 dans le Kansas, aux États-Unis d’Amérique. Puis le virus est arrivé en Europe avec le transport des troupes par bateaux militaires ; au mois de juin, la grippe était mondiale (Inde, Chine, Océanie, Afrique).

La grippe dite « espagnole » est, à ce jour, devant la Peste noire du 14e siècle occidental, la pandémie la plus meurtrière de l’histoire humaine. Elle a duré trois ans, a fait 50 millions de morts en Europe, près de 100 millions dans le monde (les chiffres varient selon les sources ; tous conviennent que l’agent grippal a été plus mortel que la guerre mondiale).

Face à la catastrophe, les rumeurs vont bon train … On prétend qu’après le gaz moutarde les Allemands ont inventé une nouvelle arme bactériologique dissimulée dans les sachets d’aspirine du laboratoire pharmaceutique Bayer …

Le 3 novembre 1918, Guillaume Apollinaire, déjà très affaibli par sa blessure à la tête, est atteint par le virus H1N1.

Il s’alite dans son appartement du 202 boulevard Saint-Germain. Sa femme Jacqueline, ses amis Max Jacob & Pablo Picasso le veillent jour & nuit.

Guillaume Apollinaire meurt le 9 novembre 1918 à 17 heures.

Le 13, ses obsèques sont célébrées en l’église Saint-Thomas d’Aquin où Gui et Ruby s’étaient mariés six mois auparavant.

Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise — 23e rangée, 89e division, 5e ligne, 25e place.

« La mort de Guillaume Apollinaire […] changea profondément la vie de tous ses amis, sans parler même du chagrin qu’elle leur causa. C’était juste après la guerre quand tout était sens dessus dessous, et que chacun s’en allait de son côté. Guillaume aurait servi de trait d’union ; il avait le don de grouper les gens ; mais maintenant il était mort et les amitiés se relâchèrent. Mais tout cela arriva beaucoup plus tard, et maintenant il faut que je revienne à mon commencement, à la première rencontre de Gertrude Stein avec Marie Laurencin et Guillaume Apollinaire. »[108]

©FélicieDubois, avril 2021

[1] Il s’agissait de l’empereur allemand Guillaume II, bien sûr, le dernier roi de Prusse « … il faisait chaud, les fenêtres étaient ouvertes et la foule, qui emplissait la rue, criait : À bas Guillaume ! et comme tout le monde avait toujours appelé Guillaume Apollinaire Guillaume, même dans son agonie cela lui faisait mal. » Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas (Gallimard, 1934).

[2] Le géniteur de Wilhelm & Albert a été identifié par Pierre-Marcel Adéma dans Guillaume Apollinaire le mal aimé (Plon, 1952) comme étant le comte Francesco Flugi d’Aspermont, officier italien. Les deux frères ne l’ont jamais su ; ils sont morts tous les deux sans ascendance ni descendance.

[3] Guillaume Apollinaire, Zone – in : Alcools (Mercure de France,1913).

[4] Guillaume Apollinaire, L’Enchanteur pourrissant, édition de luxe illustrée de gravure sur bois par André Derain (Henry Kahnweiler, 1909). Nota bene : dans le recueil posthume de Guillaume Apollinaire intitulé Le Guetteur mélancolique (Gallimard, 1952) plusieurs textes inédits ont été regroupés sous le titre « Stavelot » — écrits en même temps que L’Enchanteur pourrissant mais exclus alors du corpus.

[5] Il existe aujourd’hui à Stavelot un musée dédié à Guillaume Apollinaire, installé initialement en 1954 dans une salle de l’ancienne Pension Constant, puis transféré en 2002 dans l’ancienne Abbaye.

[6] Alfred Jarry, Ubu Roi – pièce en cinq actes (Mercure de France, 1896).

[7] Nuit Rhénane, premier poème du cycle des Rhénanes, qui en compte neuf, in : Alcools (Mercure de France, 1913). Nota bene : dans le recueil posthume intitulé Le Guetteur mélancolique (Gallimard, 1952) une partie intitulée « Rhénanes » complètes les Rhénanes d’Alcools avec des poèmes qu’Apollinaire avait initialement écartés.

[8] Émile Zola sera transféré au Panthéon le 4 juin 1908.

[9] Thadée Natanson (1868, Varsovie – 1951, Paris) cofondateur, avec ses frères Alexandre et Louis-Alfred, de La Revue Blanche (1889-1903) ; revue littéraire franco-belge de sensibilité anarchiste.

[10] Guillaume Apollinaire, Cors de chasse – in : Alcools, op. cit.

[11] Alfred Jarry (1873, Laval — 1907, Paris) écrivain & dramaturge ; alias Docteur Faustroll, pataphysicien.

[12] Reconnu par l’UNESCO, l’Espéranto est aujourd’hui parlé sur les cinq continents.

[13] Guillaume Apollinaire, La Victoire – in : Calligrammes (Mercure de France, 1918).

[14] Cité par Laurence Campa dans son indispensable biographie de Guillaume Apollinaire publiée en 2013 aux éditions Gallimard.

[15] Numéros 5 à 9 (de mars à août 1904).

[16] Maurice de Vlaminck (1876, Paris — 1958, Rueil-la-Gadelière) peintre fauve & cubiste.

[17] André Derain (1880, Chatou — 1954, Garches) peintre & graveur & décorateur pour Serge de Diaghilev.

[18] Fernande Olivier, Picasso et ses amis (Stock, 1933).

[19] Marcel Schwob (1867, Chaville — 1905, Paris) homme de lettres proche des symbolistes.

[20] Marguerite Moreno (1871, Paris — 1948, Touzac) « monstre sacré » sur les planches, elle fut la muse des poètes symbolistes et l’amie intime de Colette.

[21] … Gabrielle Wittkop non plus (CF le Mémo Gabrielle Wittkop.)

[22] André Breton, Anthologie de l’humour noir (Jean-Jacques Pauvert, 1966).

[23] Note du 27 février 1907, citée par Laurence Campa – in : Guillaume Apollinaire (Gallimard, 2013).

[24] Fernande Olivier, Picasso et ses amis (Stock, 1933).

[25] Georges Braque (1882, Argenteuil — 1963, Paris) peintre cubiste.

[26] Cité par Laurence Campa, in : Apollinaire op. cit.

[27] Fernande Olivier, op.cit.

[28] Guillaume Apollinaire, Les Collines – in : Calligrammes (Mercure de France, 1918).

[29] Georges Faillet dit « Fagus » (1872 – 1933), poète fantaisiste.

[30] Octave Mirbeau (1848, Trévières – 1917, Paris) écrivain & journaliste (CF https://mirbeau.asso.fr & https://www.mirbeau.org )

[31] Guillaume Apollinaire, in : Les Marges, « Contemporains pittoresques » n°18, novembre 1909 ; repris dans Œuvres en proses, tome III, Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard, 1993).

[32] Gertrude Stein (1874, Allegheny West Pennsylvanie — 1946, Neuilly-sur-Seine près de Paris) OVNI.

[33] Le café Fauvet, rue des Abbesses.

[34] Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas (Gallimard, 1934).

[35] Fernande Olivier, op. cit.

[36] Gertrude Stein, op. cit.

[37] Paroles mémorables, s’il en est, de Maurice Cremnitz (1875, Hongrie — 1935, Paris) poète & critique d’art sous le nom de Maurice Chevrier.

[38] Fernande Olivier, Picasso et ses amis, op. cit.

[39] Ibidem.

[40] André Salmon, in : n° 32 de la revue Bravo (août 1931).

[41] Catulle Mendès (1841, Bordeaux — 1909, Saint-Germain-en-Laye) écrivain parnassien & wagnérien / CF la série Villiers de l’Isle-Adam.

[43] Louise Lalanne disparaîtra comme elle était apparue dans les pages des Marges qui publieront cette annonce, en janvier 1910 : « Louise Lalanne vient d’être enlevée par un officier de cavalerie (…) Nul ne sait où elle est passée. » Cité par Laurence Campa, in : Apollinaire (Gallimard 2013).

[44] Judith Gautier (1845, Paris — 1917, Dinard), femme de lettres, fille de Théophile Gautier, amie de Villiers de l’Isle-Adam, épouse de Catulle Mendes.

[45] Anna de Noailles (1876/1933, Paris) poétesse comtesse, ou l’inverse.

[46] André Billy, Guillaume Apollinaire (Poètes d’aujourd’hui/Seghers, 1947).

[47] Le nouveau Mercure de France — revue littéraire, puis maison d’édition — a été refondé par Alfred Vallette (1858–1935, Paris) qui en fut le directeur de 1890 à 1935 avec son épouse Marguerite Eymery (1860, Château‑l’Évêque — 1953, Paris) dite « Rachilde, homme de lettres », romancière aussi prolixe que sulfureuse, critique littéraire & salonnière /CF le Mémo consacré à Alfred Jarry à paraître ICI un jour ou l’autre.

[48] Guillaume Apollinaire, La Chanson du Mal-Aimé – in : Alcools (Mercure de France, 1913).

[49] « Tremper sa soupe » autrement dit : avoir des relations sexuelles. Expression argotique passée de mode.

[50] André Billy (1882, Saint-Quentin — 1971, Fontainebleau) critique littéraire.

[51] André Billy, Guillaume Apollinaire, op. cit.

[52] L’Intransigeant, quotidien du soir (1880–1940) de gauche puis de droite.

[53] Guillaume Apollinaire, Impressions d’un inondé — in : L’Intransigeant, 25 janvier 1910 (Source Gallica/BNF).

[54] Paris-Journal (1908–1933) quotidien du matin « politique et littéraire ».

[55] Guillaume Apollinaire, La Seine à faire — in – Paris-Journal, 27 janvier 1910 (Source Gallica/BNF).

[56] Louis Pergaud (1882, Belmont — 1915, Marchéville) auteur de La Guerre des boutons (Mercure de France, 1912).

[57] Raoul Dufy (1877, Le Havre — 1953, Forcalquier) peintre normand ami d’Albert Marquet, peintre cubiste ami de Gorges Braque, collaborateur du couturier Paul Poiret, auteur de La Fée électricité (1937).

[58] André Billy, op. cit.

[59] On retrouvera la Joconde deux ans plus tard à Florence, chez un peintre en bâtiment, Vincenzo Peruggia, qui prétendra avoir agit par patriotisme.

[60] La Libre Parole, quotidien antisémite fondé par Édouard Drumont en 1892 dont le slogan « La France aux Français » connaîtra un certain succès … L’Action Française, quotidien nationaliste & royaliste fondé par Charles Maurras en 1908 et interdit à la Libération en 1944 ; notamment, ce sont les plus virulents, mais ils ne sont pas seuls.

[61] Pascal Pia, Apollinaire par lui-même, Écrivains de toujours/Seuil (1967).

[62] Guillaume Apollinaire, Zone – in : Alcools (Mercure de France, 1913).

[63] Guillaume Apollinaire, Mes prisons – in : Paris-Journal (14 septembre 1911).

[64] Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas, (Gallimard, 1934).

[65] Guillaume Apollinaire, Le Flâneur des Deux Rives (Gallimard, 1928).

[66] Les Soirées de Paris, revue mensuelle (1912–1914), tel un phénix, a ressuscité il y a une dizaine d’années grâce à Philippe Bonnet / CF https://www.lessoireesdeparis.com/a‑propos/

[67] Francis Picabia (1879–1953, Paris) artiste dada & surréaliste.

[68] Frederic Louis Sauser dit « Blaise Cendrars » (1887, La-Chaux-de-Fonds, — 1961, Paris) écrivain-voyageur & franco-suisse ; nous y reviendrons.

[69] Blaise Cendrars, Les Pâques – in : Les Hommes nouveaux, 1912. Remarquable poème réédité sous le titre Les Pâques à New-York – in : Du monde entier (Gallimard, 1919).

[70] René Dalize, Les vieux ont soif – in : Les Soirées de Paris, cité par Laurence Campa, op. cit.

[71] Pierre Reverdy (1889, Narbonne — 1960, Solesmes) poète cubiste & surréaliste.

[72] André Billy, op. cit.

[73] Albert Kostrowitzky (1882, Rome — 1919, Mexico) « agent de négoce » (selon le certificat de décès retrouvé récemment) est mort au Mexique le 4 juin 1919 d’une pluri-infection (septicémie-phlébite-typhus) CF https://www.lessoireesdeparis.com/

[74] Paul Fort (1872, Reims — 1960, Montlhéry) poète symboliste ; co-fondateur, avec Lugné-Poe, du Théâtre de l’Œuvre, à Paris ; co-créateur, avec Jean Moréas et André Salmon, de la revue Vers et Prose (1905–1914) ; organisateur des fameuses soirées littéraires du mardi, à La Closerie des Lilas, pendant la Belle Époque.

[75] Guillaume Apollinaire, Vendémiaire — in : Alcools, op. cit.

[76] CF Apollinaire/Épisode 2.

[77] André Rouveyre (1879, Paris — 1962, Barbizon) dessinateur de presse.

[78] Jean Jaurès, discours de Lyon-Vaise (25 juillet 1914).

[79] L’Humanité — quotidien socialiste créé par Jean Jaurès en avril 1904, auquel ont collaboré, entre autres distingués : Jules Renard, Tristan Bernard, Octave Mirbeau, Anatole France, Laurent Tailhade, Léon Blum, Aristide Briand … Avec un feuilleton de George Sand & des illustrations de Théophile Alexandre Steinlen (1859, Lausanne — 1923, Paris). Cent dix-sept ans plus tard, différent, L’Humanité est toujours présent.

[80] Raoul Villain (1885, Reims — 1936, Ibiza) est arrêté après le meurtre ô combien prémédité de Jean Jaurès. L’abruti revendique un geste patriotique ; il passera toute la guerre en prison … et tandis que le fils de Jaurès, Louis, vingt ans, meurt au Champ d’Honneur en juin 1918, Villain est acquitté le 29 mars 1919. Nota Bene : le corps de Jean Jaurès sera transféré au Panthéon en 1924.

[81] La Côte fleurie : côte maritime normande qui va de Cabourg à Deauville (et vice-versa).

[82] Blaise Cendrars, La Main coupée (Denoël, 1946).

[83] Guillaume Apollinaire, C’est Lou qu’on la nommait — in : Calligrammes (Mercure de France, 1918).

[84] Guillaume Apollinaire, Lettres à Lou — édition revue & augmentée par Laurence Campa (L’Imaginaire/Gallimard, 2010).

[85] Les citations suivantes, indiquées en italique, sont extraites du recueil Ombre de mon Amour (Pierre Cailler, Genève, 1947) réédité sous le titre Poèmes à Lou (Gallimard, 1955).

[86] Guillaume Apollinaire, Ombre de Mon Amour (Pierre Cailler, Genève, 1947).

[87] Remy de Gourmont (1858, Argentan — 1915, Paris) homme de lettres proche des symbolistes, grande figure du Mercure de France. Nous y reviendrons.

[88] La première édition à 25 exemplaires de Case d’Armons a été polycopiée sur papier quadrillé, à l’encre violette, au moyen de gélatine, à la batterie de tir, devant l’ennemi. L’ensemble sera repris dans le recueil Calligrammes (Mercure de France, 1918).

[89] Remy de Gourmont, « Le poète canonnier » — in : Dans la tourmente (Crès, 1916).

[90] Guillaume Apollinaire, Mutation – in : Case d’Armons (Calligrammes, Mercure de France, 1918).

[91] Tendre comme le souvenir, Lettres de Guillaume Apollinaire à Madeleine Pagès (Gallimard, 1952).

[92] Cité par Laurence Campa — in : Apollinaire (Gallimard, 2013).

[93] La trépanation consiste à ouvrir la boîte crânienne de façon circulaire avec un trépan, instrument chirurgical permettant de perforer les os sans percer le cerveau.

[94] La « psychoanalyse » est une science humaine qui vient d’être inventée par Sigmund Freud à Vienne …

[95] André Breton (1896, Tinchebray — 1966, Paris) poète & écrivain, chef de file du Surréalisme.

[96] Cité par Pascal Pia dans Apollinaire par lui-même (Écrivains de toujours / Seuil, 1967).

[97] Guillaume Apollinaire, Le Poète Assassiné (L’Édition Bibliothèque des Curieux, 1916) ; réédité en 1945 aux éditions Gallimard.

[98] Anagramme de « Paul Verlaine », surnom que le Prince des Poètes s’était donné à la fin de sa vie.

[99] Nous croisons souvent Octave Mirbeau, de Mémo en Mémo, sans prendre le temps de nous arrêter ; pour cela CF le blog de l’ami Pierre Michel.

[100] Apollinaire à Picasso, 4 avril 1917 (cité par Laurence Campa dans son Apollinaire, op.cit.)

[101] Guillaume Apollinaire, « Orphée » in : Revue normande (avril-mai 1917).

[102] Concernant la relation de Guillaume Apollinaire avec Jean Cocteau, CF le Mémo « Max Jacob » à paraître prochainement.

[103] Cité par Laurence Campa – in : Apollinaire, op. cit.

[104] Lucien Descaves (1861–1949, Paris) écrivain libertaire.

[105] Gabrielle Buffet-Picabia ((1881, Fontainebleau — 1985, Paris) musicienne ; épouse de Francis Picabia, maîtresse de Marcel Duchamp.

[106] Ambroise Vollard (1866, Saint-Denis de La Réunion — 1939, Versailles) marchand d’art.

[107] Egon Schiele (1890, Tulln an der Donan — 1918, Vienne) dessinateur & peintre expressioniste.

[108] Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas (Gallimard, 1934).