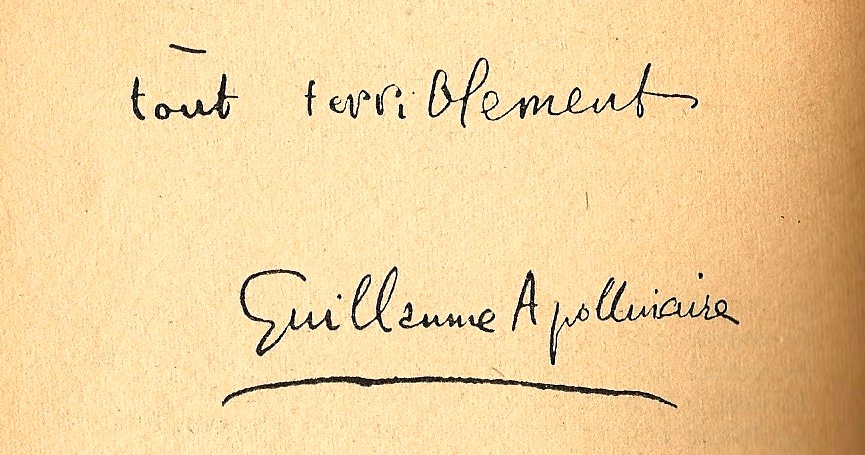

Guillaume Apollinaire – 1 : De Wilhelm à Guillaume

Guillaume Apollinaire

1880-1918

I

Wilhelm de Kostrowitzky est né à Rome le 25 ou le 26 août 1880 de père inconnu et de mère hésitante.

Guillaume Apollinaire est mort à Paris de la grippe dite « espagnole » le 9 novembre 1918, deux jours avant l’armistice. Blessé de guerre (trépané), à trente-huit ans, Apollinaire est entré dans sa légende sous les cris de « À mort Guillaume ![1] »

Tous ses amis s’en sont émus.

Wilhelm de Kostrowitzky

Angelica Alexandrine de Kostrowitzky, née à Sveaborg en Finlande, vers 1858, donne naissance à son premier enfant — Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare dit « Wilhelm » — fin août 1880, et au second — Alberto Eugenio Giovani Zevini dit « Albert » — en juin 1882. Tous deux nés à Rome de (même) père inconnu[2].

Mère célibataire, Angelica place ses deux fils en nourrice. Issue de la petite noblesse slave, elle fréquente une diaspora de piètre condition dont la survie dépend, le plus souvent, d’un coup de dés.

En 1887, Angelica de Kostrowitzky quitte l’Italie pour Monaco et son casino, construit huit ans plus tôt, autour duquel s’est constituée la principauté de Monte-Carlo. Nouveaux cieux, nouvelle identité : Angelica devient Olga, princesse russe. Elle récupère ses fils qu’elle inscrit au collège catholique Saint-Charles, fondé par Monseigneur Charles-Bonaventure Theuret, aumônier du Prince Albert 1er.

Le 8 mai 1892, Wilhelm fait sa première communion. Il rencontre René Dupuy (nom de plume : René Dalize).

Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize

Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église.[3]

Saint-Charles ferme ses portes en 1895 ; les deux frères, Wilhelm et Albert, poursuivent leur cursus à l’Institut Stanislas de Cannes.

Début 1899, Olga et son Jules (Weil), de onze ans son cadet, quittent Monte-Carlo pour aller tenter leur chance ailleurs, partout où il y a un casino. Après Aix-les-Bains, ce sera Spa, en Belgique.

À la cloche de bois

Début juillet 1899, Jules & Olga installent Wilhelm & Albert à la pension de monsieur Constant, charcutier-restaurateur à Stavelot, dans les Ardennes belges. Puis les adultes vont jouer au casino de Spa, à 25 kilomètres de là, qu’ils quitteront à la fin du mois pour Ostende, laissant les deux frères mineurs et démunis, sans un sou, derrière eux.

Wilhelm est très impressionné par ce paysage du nord de l’Europe qu’il découvre pour la première fois. Lui qui a toujours beaucoup lu (Villon, Rabelais, Nerval, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé), se met à écrire une sorte de conte mythologique, inspiré de la Bible et des légendes celtiques — L’Enchanteur pourrissant.[4] Et c’est dans les Ardennes belges qu’il éprouve ses premiers émois pour la jeune Maria Dubois.

Plus l’été avance, moins les Stavelotains regardent les deux « russes » avec bienveillance : aucun argent n’a encore été versé pour leur pension chez Constant. Malgré leurs bonnes manières, les frères Kostrowitzky éveillent à présent les soupçons.[5]

Wilhelm s’en émeut par courrier à sa mère.

Début octobre, Olga envoie un mandat à ses fils équivalant au prix de deux billets de train pour Paris, pas un sou de plus. Ils devront quitter l’auberge à la cloche de bois.

Mercredi 4 octobre, Wilhelm & Albert attendent que la nuit soit tombée pour s’enfuir de Stavelot avec leurs baluchons (dont le manuscrit, première version, de L’Enchanteur pourrissant, premier livre de Guillaume Apollinaire). Les deux ados parcourent sept kilomètres à pied jusqu’à la gare de Roanne-Coo, d’où ils rejoignent celle de Liège, puis de Namur, pour arriver enfin à Paris le lendemain soir.

Là ils retrouvent leur mère, sous sa nouvelle identité d’Olga Karpoff, dans un garni du 9 rue de Constantinople, derrière la gare Saint-Lazare.

Le 11 octobre 1899, l’aîné se déclare à la Préfecture de Police de Paris sous le nom de Wilhelm Kostrowitzky, de nationalité italienne.

« Kostro », comme le surnomme ses amis, passe ses journées à la Bibliothèque Mazarine où il rencontre le maître des lieux, Léon Cahun, qui lui présente son neveu : Marcel Schwob, LE dédicataire de Ubu Roi[6].

C’est toujours comme ça que ça (se) passe : de main en main ou à portée de voix.

A Comme … Amoureux

En 1901, Kostro est engagé en tant que précepteur de Gabrielle, 9 ans, la fille de Madame de Milhau. Le 22 août, il est assis dans l’automobile de la vicomtesse avec la petite Gabrielle et sa gouvernante anglaise, Annie Playden, en route pour l’Allemagne.

Wilhelm tombe amoureux d’Annie, d’emblée, comme un fou. Premier amour qui se conjugue avec un séjour en Rhénanie et des voyages en Europe Centrale jusqu’à la fin de l’été 1902.

Wilhelm Kostrowitzky devient Guillaume Apollinaire en écrivant, dans la nuit rhénane :

Le Rhin le Rhin est ivre où les vignes se mirent

Tout l’or des nuits tombe en tremblant s’y refléter

La voix chante toujours à en râle-mourir

Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été

Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire.[7]

Et que tout ait un nom nouveau

De retour à Paris, Guillaume loge chez son frère Albert rue de Naples. Le Jules (Weil) de leur mère lui trouve un emploi de sténo dans une banque de la Chaussée d’Antin.

Dimanche 5 octobre 1902, Guillaume Apollinaire assiste aux funérailles d’Émile Zola au cimetière de Montmartre[8].

Guillaume Apollinaire participe à La Revue Blanche de Thadée Natanson[9], époux de Marie Godebska dite « Misia » (1872, Saint-Pétersbourg – 1950, Paris) pianiste, égérie & mécène, muse des peintres « nabis » ; amie de Stéphane Mallarmé, d’Érik Satie et de Toulouse-Lautrec, entre autres. Passons, nous y reviendrons.

Passons passons puisque tout passe

Je me retournerai souvent[10]

À partir de 1903, Guillaume Apollinaire nourrit La Plume, revue bimensuelle littéraire, artistique, politique & sociale, qui durera le temps de l’époque dite « belle » (1889, Paris — 1914, Verdun).

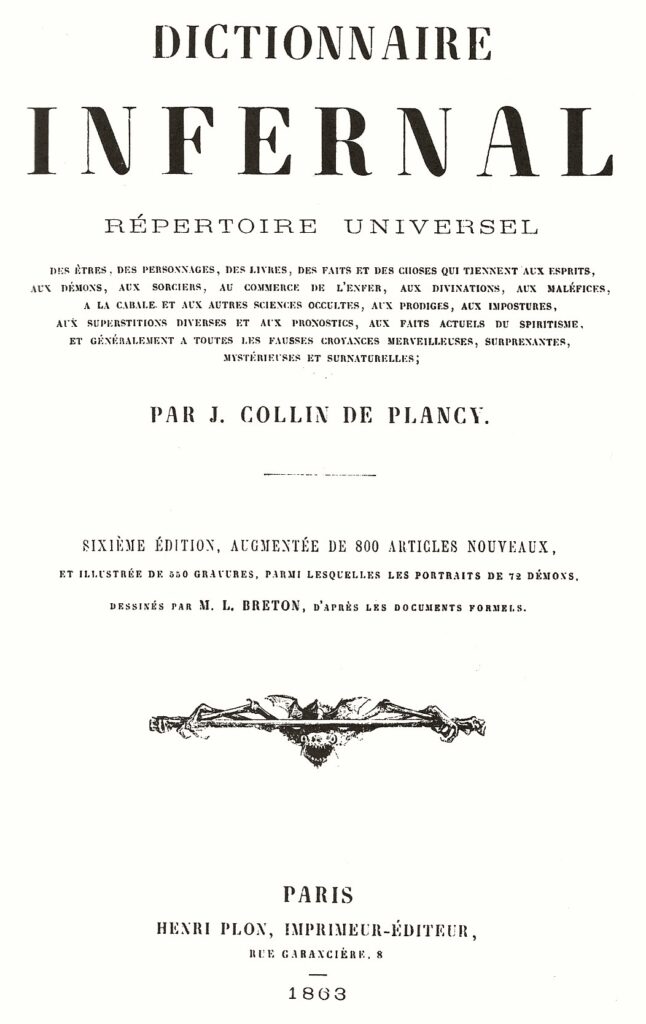

Le 18 avril 1903, au caveau du Soleil d’Or, place Saint-Michel (à Paris sinon où ?), Guillaume Apollinaire fait la connaissance d’Alfred Jarry[11]. Entre les deux, les atomes sont crochus : archaïsme médiéval, masochisme chrétien, liberté des libertins ; la Bibliothèque Rose & Collin de Plancy.

Collin de Plancy « Dictionnaire infernal » (Plon, 1863) : livre de chevet des Symbolistes, de Jarry et d’Apollinaire

Le mois suivant, Guillaume Apollinaire rencontre André Salmon (1881, Paris — 1969, Sanary-sur-Mer) poète & critique d’art. Alfred Jarry lui présente Léon-Paul Fargue (1876-1947, Paris) poète symboliste & piéton de Paris.

Le Festin d’Ésope

En 1879, un prêtre allemand, catholique et polyglotte, l’abbé Schleyer, invente le Volapük (« langue du monde »).

En 1887, un jeune médecin juif de Bialystok, Zamenhof, publie un « manuel de langue internationale » sous le pseudonyme de Doktoro Esperanto. L’Espéranto a un succès d’estime[12] … mais les conservateurs européens sont plus nombreux qui prônent le retour au latin. Les Français, quant à eux, défendent le français — contre l’impérialisme germanique, bientôt anglo-américain.

Guillaume Apollinaire, polyglotte et francophile, est favorable à l’élaboration d’une langue « construite » commune à toute l’Europe. Par-dessus tout, dans le sillage des Symbolistes, il croit en la puissance créatrice du langage … La parole est soudaine et c’est un Dieu qui tremble.[13]

En 1903, Guillaume Apollinaire lance une revue mensuelle intitulée Le Festin d’Ésope en référence à celui qui rapporta du marché à son maître (nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ) le meilleur & le pire, autrement dit : des langues.

La rédaction du Festin d’Ésope s’installe chez André Salmon, 244 rue Saint-Jacques. Alfred Jarry est de la partie. Le premier numéro (sur les neuf que comptera la revue), paraît en novembre 1903.

« N’étant l’organe d’aucune école [Le Festin d’Ésope] sera seulement soucieux de mériter, par l’équité de sa critique et la qualité des œuvres qui le composeront, son sous-titre de Revue des Belles Lettres.[14] » Elle publiera notamment les premiers chapitres de L’Enchanteur pourrissant.[15]

En janvier 1904, Olga loue une grande villa dans les Yvelines, au Vésinet, à un chanteur d’opéra qu’elle terrorise tant et si bien qu’il n’ose pas lui réclamer ses loyers.

Guillaume passe au moins une fois par semaine chez sa mère, ne serait-ce que pour changer de linge, et c’est au Vésinet, sur les bords de la Seine, qu’il rencontre deux jeunes fauves : Maurice de Vlaminck[16] et André Derain[17].

Dans un bar anglais de la rue d’Amsterdam — L’Austin’s Railway Hotel Bar and Restaurant — à l’angle de la place Budapest, dans ce quartier bien nommé de l’Europe, Guillaume Apollinaire — Lithuanien, Polonais, Russe, Italien, futur grand poète français — rencontre Pablo Picasso, Catalan, qui lui présente Max Jacob, Breton.

Cf Max Jacob (1876, Quimper — 1944, Drancy) poète & peintre

Le Bateau-Lavoir

De 1903 à 1912, Pablo Ruiz dit « Picasso » habite sur les hauteurs de Montmartre, 13 rue de Ravignan, dans une ancienne manufacture en soupente divisée en ateliers que Max Jacob a baptisée « Le Bateau-Lavoir ».

Fernande Olivier (1881, Paris — 1966, Neuilly-sur-Seine) la première compagne de Picasso, période cubiste, s’en souvient : « Cette maison de la rue Ravignan était bâtie de façon particulière. Quand on entrait, quelques ateliers se trouvaient au rez-de-chaussée, mais il fallait descendre pour gagner les autres ateliers qui se trouvaient être au quatrième ou au cinquième étage sur une cour de la rue Garreau. »[18]

Reprenons tous ensemble.

L’entrée du 13 rue de Ravignan (aujourd’hui, place Émile Goudeau, tout en haut de la butte Montmartre), donnait de plain-pied sur le dernier étage du bâtiment, en rez-de-chaussée, tandis qu’un escalier descendait non pas quatre ou cinq, comme s’en souvient Fernande, mais trois étages plus bas, débouchant rue Garreau (tout en bas de la butte Montmartre).

Photo du Bateau-Lavoir au début du XXe siècle, D.R. « La rue Ravignan toute droite se perdait en haut dans le brouillard qui mouillait les pavés. » Pierre Reverdy, 1917

Guillaume & ses amis fréquentent les cabarets de Montmartre, toujours à la mode, à la mode de Montmartre, dont l’influence ne faiblit pas : Le Chat Noir (qui a connu ses heures de gloire dans les années 1880), Le Lapin Agile & Le Moulin-Rouge.

(Cf les Mémos consacrés à Villiers de l’Isle-Adam & Alphonse Allais & Érik Satie)

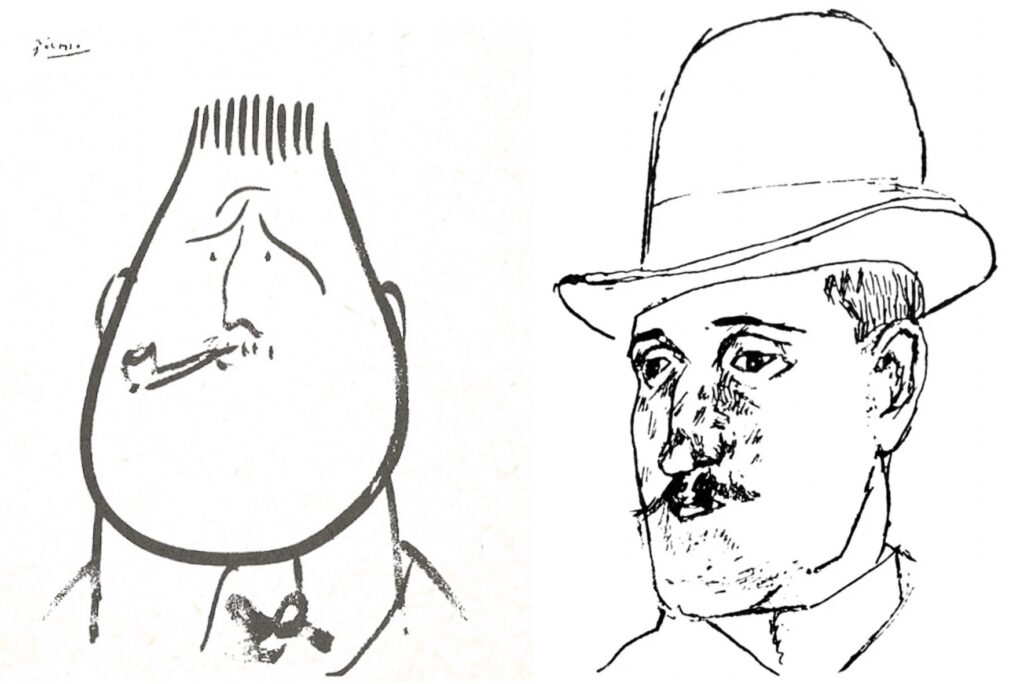

Pablo préfère la compagnie des poètes à celle des peintres, Gui celle des peintres … Pablo & Gui & Max sont inséparables.

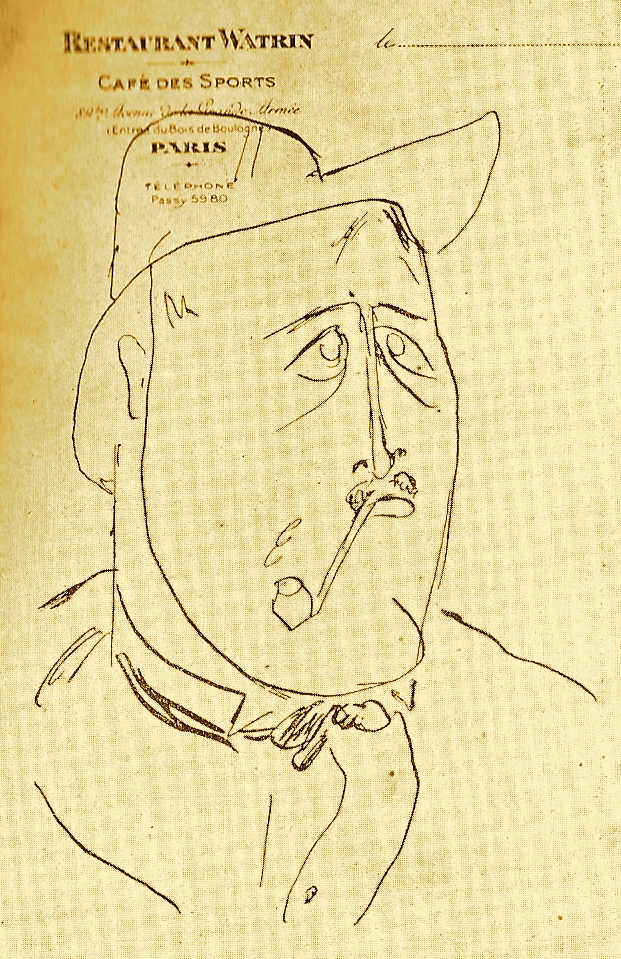

Fernande Olivier écrira dans ses mémoires, quelque trente ans plus tard : « Apollinaire était vêtu d’un complet de gros tissu anglais beige, qu’il affectionnait particulièrement. Sur le chef un canotier de grosse paille semblait trop petit pour son crâne. La tête un peu en forme de poire, aux traits aigus, sympathiques, distingués, de petits yeux très rapprochés du nez arqué, long et fin ; des sourcils comme des virgules. Une bouche petite qu’il semblait réduire encore, exprès, lorsqu’il parlait, comme pour donner plus de mordant à ce qu’il disait. Un mélange de noblesse et d’une espèce de vulgarité due à un gros rire enfantin. Des mains de prélat aux gestes onctueux. (N’a-t-on pas insinué qu’il était fils d’un prélat du Vatican ? Sa mère était Russe ou Polonaise.) Tout cela enveloppé, semblait-il, atténué par un air bon enfant, calme et doux, grave ou tendre, qui faisait qu’on l’écoutait avec confiance dès qu’il parlait, et il parlait beaucoup. Charmant, cultivé, artiste, et quel poète ! […] Paradoxal, théâtral, emphatique, simple et naïf tout à la fois. »

Le 26 février 1905, Marcel Schwob[19], trente-sept ans, époux de Marguerite Moreno[20], fin lettré et morphinomane, meurt dans les bras de son serviteur chinois.

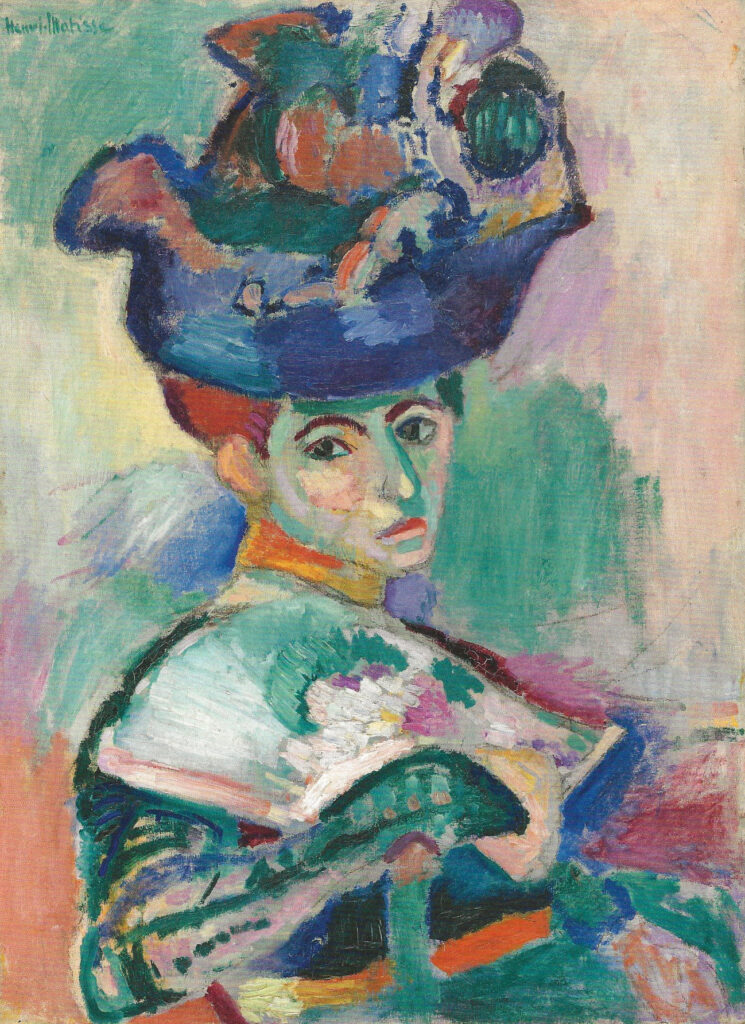

Le troisième Salon d’Automne ouvre ses portes le 18 octobre de la même année, au Grand Palais. Sur les conseils de sa sœur Gertrude, Léo Stein, collectionneur américain, achète une huile sur toile qui se trouve à présent au Musée d’Art Moderne de San Francisco : La Femme au chapeau d’Henri Matisse.

Les Stein vivent à Montparnasse, 27 rue de Fleurus, dans un pavillon avec atelier transformé en galerie de peinture où, de 1904 à 1938 (moins une interruption pendant la guerre) ils recevront des artistes et des écrivains novateurs (d’Érik Satie, que Gertrude adorait, au jeune Paul Bowles.)

(Cf la série Jane Bowles.)

Guillaume Apollinaire aime aimer, plus encore, il adore admirer.

C’est le cœur battant fort que le jeune poète contribue à la publication de la première anthologie des textes (jusqu’alors épars) du Marquis de Sade par la Bibliothèque des Curieux, collection « Maîtres de l’Amour ».

André Breton ne l’oubliera jamais[21] : « Il a fallu toute l’intuition des poètes pour sauver de la nuit définitive à laquelle l’hypocrisie la vouait l’expression d’une pensée tenue entre toutes pour subversive, la pensée du marquis de Sade cet esprit le plus libre qui ait encore existé au témoignage de Guillaume Apollinaire. »[22]

Début 1907, celui-ci publie à compte d’auteur et sous initiales un roman pornographique intitulé Onze Mille Verges. Il a vingt-six ans ; Que les Onze Mille Verges me châtient si je mens !

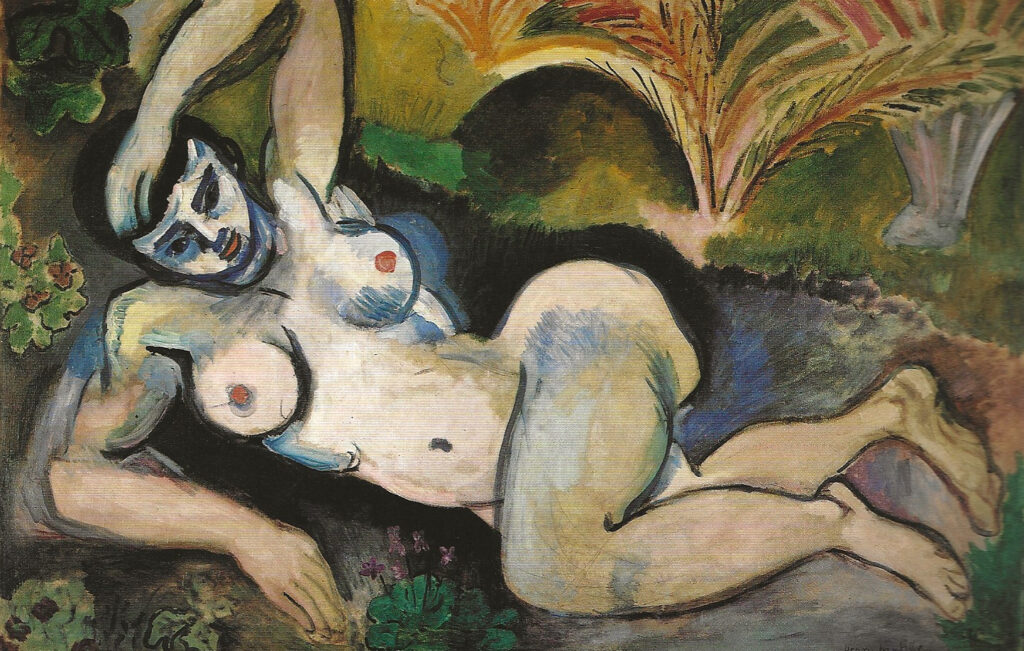

Au printemps suivant, le 33e Salon des Indépendants présente une grande rétrospective Cézanne (mort en octobre 1906). Marie Laurencin y expose pour la toute première fois. Henri Matisse accroche un Nu bleu aussitôt acheté par les Stein.

Poète lyrique passionné d’art plastique, héritier des symbolistes, ami des cubistes, précurseur du Surréalisme, Apollinaire écrit : « Le soir dîné chez Picasso, vu sa nouvelle peinture […] Admirable langage que nulle littérature ne peut indiquer, car nos mots sont faits d’avance. Hélas ! »[23]

À vingt-sept ans, Guillaume a enfin les moyens de payer un loyer et il reçoit, tous les mardis, dans son appartement de la rue Léonie (future rue Henner), dont Fernande Olivier se souvient très bien : « Quelle différence entre la demeure de Max [Jacob] et celle de Guillaume ! Celle-ci claire, nette, un peu mièvre, sans recherche de goût, bourgeoise, mais ingénue, fraîche. Rangée, ordonnée selon des règles, un peu apprêtée, prévue, mais de la lumière toujours, beaucoup le jour, beaucoup la nuit. Le salon, trop petit pour les visiteurs, s’ouvrait sur une chambre où l’on se réfugiait pour être tranquille. On s’y installait en ayant bien soin de ne rien déranger, ce qui aurait mécontenté Guillaume. »[24]

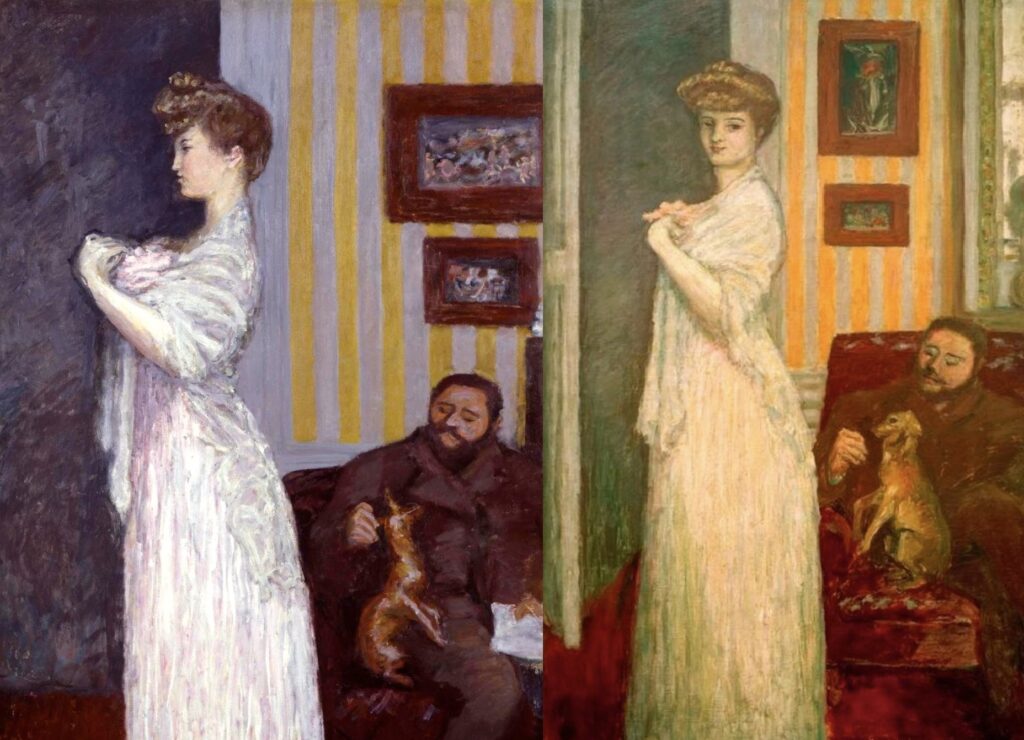

C’est à la même époque, rue Laffitte, à la galerie de Clovis Sagot (un ancien clown du cirque Médrano devenu marchand d’art), que Guillaume Apollinaire rencontre Marie Laurencin (de trois ans sa cadette, élève de Georges Braque[25].) « Elle est gaie, elle est bonne, elle est spirituelle et elle a tant de talent. C’est moi en femme » — dira Guillaume.[26]

Fernande Olivier se rappelle : « Malgré Apollinaire, qui, fort épris, voulait nous l’imposer, elle ne pénétra pas tout de suite dans notre intimité. […] Elle vivait chez sa mère, aussi réservée et discrète que sa fille l’était peu. Elles habitaient un appartement, boulevard de la Chapelle, qu’elles quittèrent pour aller demeurer à Auteuil, rue La Fontaine. »[27]

Marie Laurencin, « Apollinaire et ses amis » (1909) De gauche à droite : Gertrude Stein, Fernande Olivier, X, Fricka (la chienne de Picasso), Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, Marguerite Gillot, Maurice Cremnitz, Marie Laurencin

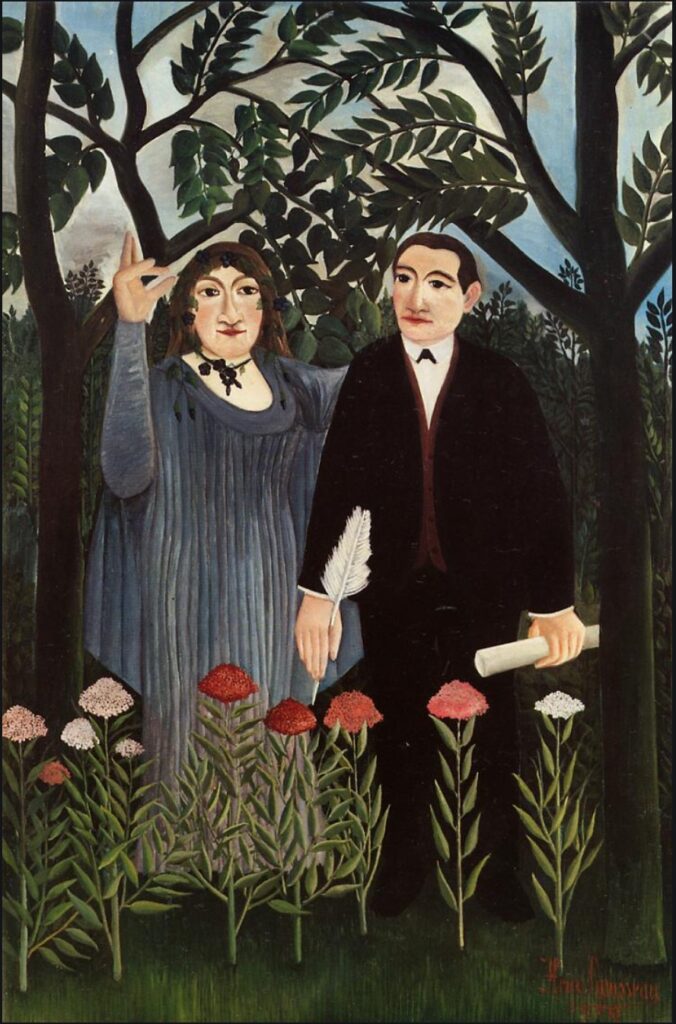

Picasso s’intéresse à l’art « naïf » — naturel, simple & spontané — de ceux qui n’ont pas appris les règles de l’art « académique » — civilisé, compliqué & apprêté. Il s’entiche de celui que Jarry a intronisé, avec succès, sous le nom du Douanier Rousseau pour la simple et bonne raison qu’avant de se consacrer à la peinture, Henri Rousseau (1844, Laval — 1910, Paris) était fonctionnaire à l’octroi de Paris.

De beauté « proportionnée » on ne parle plus, ce n’est plus une vertu artistique, revendiquent en chœur Jarry & Apollinaire.

C’est de souffrance et de bonté

Que sera faite la beauté.[28]

Le jour de La Toussaint de l’an 1907, Alfred Jarry, trente-quatre ans, meurt d’une méningite tuberculeuse à l’Hôpital de la Charité, à Paris.

Le dimanche suivant, Guillaume Apollinaire assiste à l’enterrement de son ami au cimetière de Bagneux. Il écrira, deux ans plus tard : « … nous étions une cinquantaine à suivre son convoi. Les visages n’étaient pas très tristes et seuls Fagus[29], Thadée Natanson et Octave Mirbeau[30] avaient un tout petit peu l’air funèbre. Cependant tout le monde sentait vivement la disparition du grand écrivain et charmant garçon que fut Jarry. Mais il y a des morts qui se déplorent autrement que par les larmes. […] La foule de ceux qui avaient été au cimetière de Bagneux s’était vers le soir répandue dans les guinguettes des alentours. Elles regorgeaient de monde. On chantait, on buvait, on mangeait de la charcuterie : tableau truculent comme une description imaginée par celui que nous mettions en terre. »[31]

Quelques mois plus tard, on organise un banquet chez Picasso en l’honneur du Douanier Rousseau. D’aucuns diront qu’il s’agissait d’une mystification en hommage à Jarry. Gertrude Stein[32] écrit (dans un style, comment dire ? … impayable, traduit de l’anglais par Bernard Faÿ) : « Fernande me décrivit le menu en détail. Il allait y avoir du riz à la valencienne. Fernande venait d’apprendre la recette de ce plat durant son dernier voyage en Espagne, et elle avait commandé, j’oublie maintenant ce qu’elle avait commandé, mais enfin elle avait commandé un grand nombre de plats tout préparés chez Félix Potin. Tout le monde était fort excité. C’est Guillaume Apollinaire, je me le rappelle, qui, grâce à ses relations intimes avec Rousseau, l’avait décidé à promettre de venir et devait l’amener ; tout le monde devait rédiger des poèmes et des chansons et ça devait être très rigolo, comme on aimait alors à dire à Montmartre. Nous devions tous nous retrouver à ce café situé en bas de la rue Ravignan[33] ; nous devions y prendre un apéritif, puis monter jusqu’à l’atelier de Picasso où nous devions dîner. […] J’eus à peine le temps d’enlever mon chapeau et d’admirer l’arrangement de la salle. Fernande était en train d’insulter Marie Laurencin et la foule d’arriver.»[34]

Fernande Olivier est furieuse car Marie, dite Coco, ivre morte, fait sa sotte.

Fernande raconte : « Son premier soin en rentrant à l’atelier fut de tomber dans les tartes installées sur un divan, et les mains et la robe barbouillées de confitures, elle caressait tout le monde. Son agitation ne se calmant pas, cela dégénéra en dispute entre Apollinaire et elle et on renvoya un peu brutalement Coco chez sa mère.[35] »

Gertrude poursuit : « Guillaume Apollinaire se leva et prononça un éloge solennel ; je ne me rappelle plus du tout ce qu’il dit, mais ça finissait par un poème qu’il avait écrit et qu’il chanta à demi, et dont tout le monde reprit ensemble le refrain : La peinture de ce Rousseau. »[36] Plus exactement : C’est la peinture de ce Rousseau Qui dompte la nature Avec son magique pinceau.[37]

Fernande continue : « Rousseau, qui croyait que c’était arrivé, s’installa, grave et les larmes aux yeux, sous le dais qu’on lui avait aménagé. Il était charmant de faiblesse, de naïveté, de touchante vanité. Il conserva longtemps le souvenir ému de cette réception, que le brave homme prit de bonne foi pour un hommage rendu à son génie. »[38]

Le Douanier, 64 ans, écrit à Picasso, 27 ans : « Nous sommes les deux plus grands peintres de l’époque, toi dans le genre égyptien, moi dans le genre moderne. »[39]

Dîner de con ou bien ?

Quoiqu’il en soit, le banquet aura contribué à la notoriété du Douanier Rousseau, et André Salmon pourra écrire, quelque vingt ans plus tard, dans un style mallarméen : « Nous voulûmes, très sincèrement et y réussissant pleinement, donner beaucoup de joie à un vieil homme, croyant à son génie et pour qui la vie avait été souvent méchante. »[40]

C’est de souffrance et de bonté

Que sera faite la beauté

Fin de l’Épisode 1

Suite, épisode 2 : Alcools

©FélicieDubois (avril 2021)

[1] Il s’agissait de l’empereur allemand Guillaume II, bien sûr, le dernier roi de Prusse « … il faisait chaud, les fenêtres étaient ouvertes et la foule, qui emplissait la rue, criait : À bas Guillaume ! et comme tout le monde avait toujours appelé Guillaume Apollinaire Guillaume, même dans son agonie cela lui faisait mal. » Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas (Gallimard, 1934).

[2] Le géniteur de Wilhelm & Albert a été identifié par Pierre-Marcel Adéma dans Guillaume Apollinaire le mal aimé (Plon, 1952) comme étant le comte Francesco Flugi d’Aspermont, officier italien. Les deux frères ne l’ont jamais su ; ils sont morts tous les deux sans ascendance ni descendance.

[3] Guillaume Apollinaire, Zone – in : Alcools (Mercure de France,1913).

[4] Guillaume Apollinaire, L’Enchanteur pourrissant, édition de luxe illustrée de gravure sur bois par André Derain (Henry Kahnweiler, 1909). Nota bene : dans le recueil posthume de Guillaume Apollinaire intitulé Le Guetteur mélancolique (Gallimard, 1952) plusieurs textes inédits ont été regroupés sous le titre « Stavelot » — écrits en même temps que L’Enchanteur pourrissant mais exclus alors du corpus.

[5] Il existe aujourd’hui à Stavelot un musée dédié à Guillaume Apollinaire, installé initialement en 1954 dans une salle de l’ancienne Pension Constant, puis transféré en 2002 dans l’ancienne Abbaye.

[6] Alfred Jarry, Ubu Roi – pièce en cinq actes (Mercure de France, 1896).

[7] Nuit Rhénane, premier poème du cycle des Rhénanes, qui en compte neuf, in : Alcools (Mercure de France, 1913). Nota bene : dans le recueil posthume intitulé Le Guetteur mélancolique (Gallimard, 1952) une partie intitulée « Rhénanes » complètes les Rhénanes d’Alcools avec des poèmes qu’Apollinaire avait initialement écartés.

[8] Émile Zola sera transféré au Panthéon le 4 juin 1908.

[9] Thadée Natanson (1868, Varsovie – 1951, Paris) cofondateur, avec ses frères Alexandre et Louis-Alfred, de La Revue Blanche (1889-1903) ; revue littéraire franco-belge de sensibilité anarchiste.

[10] Guillaume Apollinaire, Cors de chasse – in : Alcools, op. cit.

[11] Alfred Jarry (1873, Laval — 1907, Paris) écrivain & dramaturge ; alias Docteur Faustroll, pataphysicien.

[12] Reconnu par l’UNESCO, l’Espéranto est aujourd’hui parlé sur les cinq continents.

[13] Guillaume Apollinaire, La Victoire – in : Calligrammes (Mercure de France, 1918).

[14] Cité par Laurence Campa dans son indispensable biographie de Guillaume Apollinaire publiée en 2013 aux éditions Gallimard.

[15] Numéros 5 à 9 (de mars à août 1904).

[16] Maurice de Vlaminck (1876, Paris — 1958, Rueil-la-Gadelière) peintre fauve & cubiste.

[17] André Derain (1880, Chatou — 1954, Garches) peintre & graveur & décorateur pour Serge de Diaghilev.

[18] Fernande Olivier, Picasso et ses amis (Stock, 1933).

[19] Marcel Schwob (1867, Chaville — 1905, Paris) homme de lettres proche des symbolistes.

[20] Marguerite Moreno (1871, Paris — 1948, Touzac) « monstre sacré » sur les planches, elle fut la muse des poètes symbolistes et l’amie intime de Colette.

[21] … Gabrielle Wittkop non plus (CF le Mémo Gabrielle Wittkop.)

[22] André Breton, Anthologie de l’humour noir (Jean-Jacques Pauvert, 1966).

[23] Note du 27 février 1907, citée par Laurence Campa – in : Guillaume Apollinaire (Gallimard, 2013).

[24] Fernande Olivier, Picasso et ses amis (Stock, 1933).

[25] Georges Braque (1882, Argenteuil — 1963, Paris) peintre cubiste.

[26] Cité par Laurence Campa, in : Apollinaire op. cit.

[27] Fernande Olivier, op.cit.

[28] Guillaume Apollinaire, Les Collines – in : Calligrammes (Mercure de France, 1918).

[29] Georges Faillet dit « Fagus » (1872 – 1933), poète fantaisiste.

[30] Octave Mirbeau (1848, Trévières – 1917, Paris) écrivain & journaliste (CF http://mirbeau.asso.fr & http://www.mirbeau.org )

[31] Guillaume Apollinaire, in : Les Marges, « Contemporains pittoresques » n°18, novembre 1909 ; repris dans Œuvres en proses, tome III, Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard, 1993).

[32] Gertrude Stein (1874, Allegheny West Pennsylvanie — 1946, Neuilly-sur-Seine près de Paris) OVNI.

[33] Le café Fauvet, rue des Abbesses.

[34] Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas (Gallimard, 1934).

[35] Fernande Olivier, op. cit.

[36] Gertrude Stein, op. cit.

[37] Paroles mémorables, s’il en est, de Maurice Cremnitz (1875, Hongrie — 1935, Paris) poète & critique d’art sous le nom de Maurice Chevrier.

[38] Fernande Olivier, Picasso et ses amis, op. cit.

[39] Ibidem.

[40] André Salmon, in : n° 32 de la revue Bravo (août 1931).

Quel remarquable travail ! Je suis très impressionnée et ravie ! Bravo !

allegro vivace! passionnant, emportant, en riant ! (G Stein OVNI = ++++++++

Sublime, comme toujours!

Très cinématographique en plus ! Tout un univers et on y est !….

Et on apprend tant et tant, dans la joie et la bonne humeur. Quel bonheur de lecture !

Merci Felicie

Enthousiaste dès ce premier récit. Un tourbillon de plaisirs. Vivement la suite.

Bravo! Passionnant comme d’habitude et si vivant !

La suite…vite !

Instructif, passionnant et tellement addictif !

Bravo et Merci Felicie !

Fabia

Wow, tellement passionnant. J’en apprend encore plus sur mon poète préféré ❤️👏