.

Épisode 1 – Villiers tel qu’en lui-même

ou De l’autrefois à l’au-delà

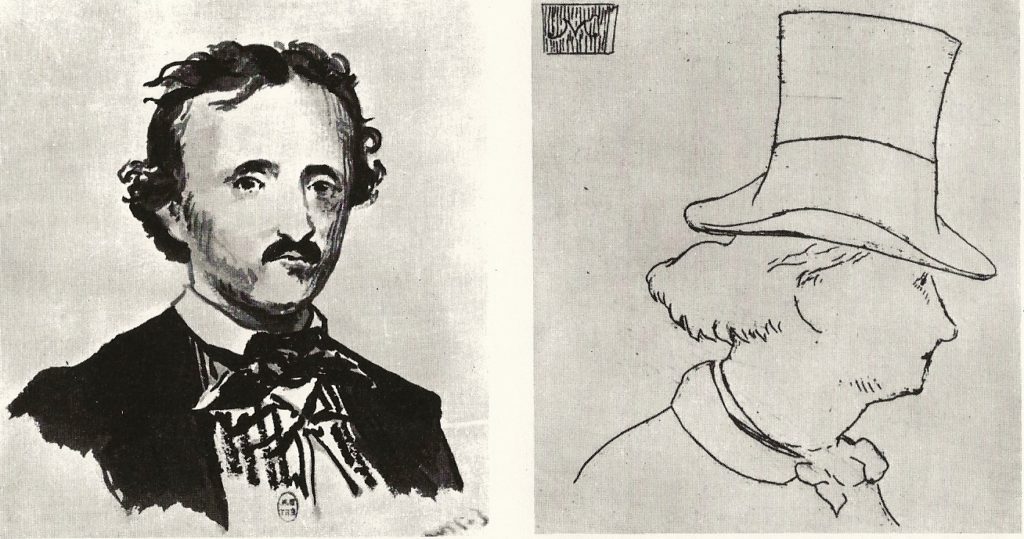

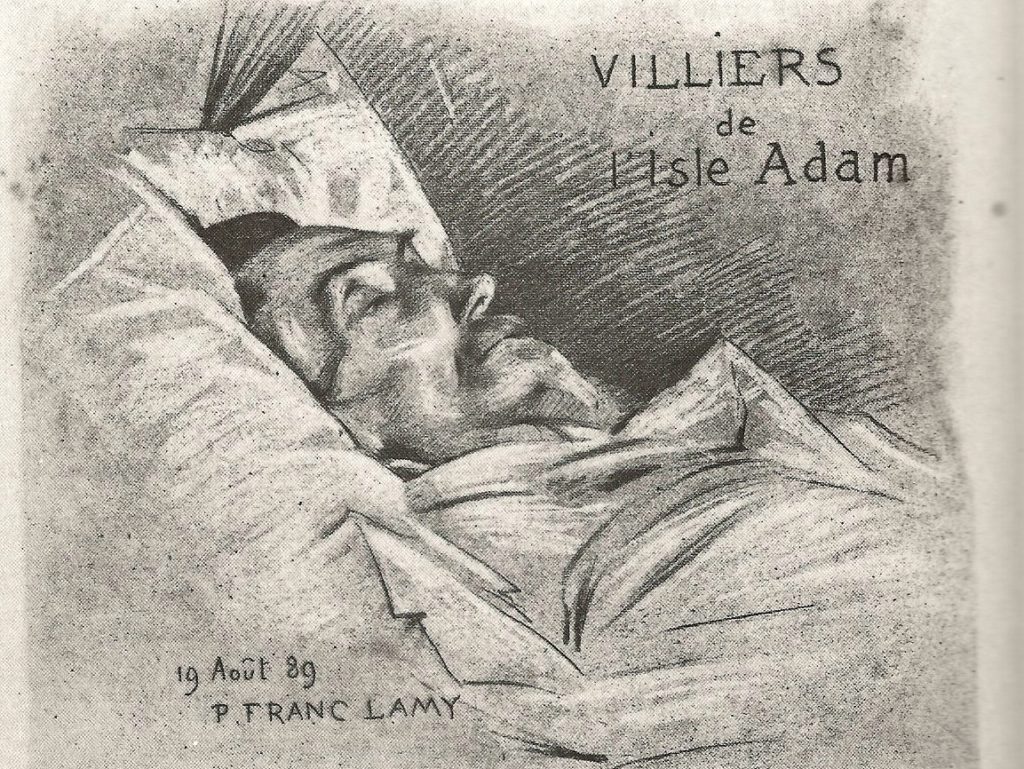

Jean Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l’Isle-Adam, est mort le 18 août 1889. Il aurait eu 51 ans le 7 novembre suivant. Romantique, catholique, royaliste, révolté, idéaliste, poète, lyrique, tragique, celtique, mystique, baroque ; don Quichotte et Hamlet ; naïf et confiant, un ange décadent — Un génie ! nous le comprîmes tel, témoigne Stéphane Mallarmé.

Sait-on ce que c’est qu’écrire ? Interroge celui-ci, un an après la mort de son ami, une ancienne et très vague mais jalouse pratique, dont gît le sens au mystère du cœur. Qui l’accomplit, intégralement, se retranche. […] Je sais bien, avec mon sens de témoin d’un destin extraordinaire, que personne jamais ne présenta, approché, ou ici raconté, le caractère de l’authentique écrivain, […] comme ce camarade. [1]

Mathias

Dans la nuit du 2 mai 1857, en France, au centre de Paris, un adolescent aux cheveux blonds et longs, un mètre soixante-dix environ, front large, yeux bleu pâle, nez court, teint blême, vêtu comme un barde breton, s’engage rue du Mont-Thabor. Agir ! comment ? je n’en sais rien, marmonne-t-il. Quoi faire, que résoudre, quels hommes aller trouver ? Je ne puis le savoir encore. Mais agir, agir, agir ![2] Il entre dans l’immeuble sis au numéro 6, monte au premier étage et sonne. Adèle Colin, la gouvernante, ouvre et s’étonne. L’inconnu visiteur demande à voir le maître, Alfred de Musset. « Non, c’est impossible » répond Adèle. La famille toute en pleurs est réunie dans le salon qui précède la chambre mortuaire. « Je n’oserais pas vous annoncer » ajoute-t-elle[3]. Le jeune homme se détourne, regard sombre. Veux-tu que je laisse mourir en silence l’énigme de ma vie ?[4]dit-il, bien bas dans l’ombre. Puis, longeant le jardin des Tuileries : Il faut que le monde sache un peu qui je suis…[5]

Le presqu’enfant se nomme Jean Marie Mathias Philippe Auguste Villiers de l’Isle-Adam ; il a dix-huit ans.

Alfred et Mathias (ainsi que ses parents l’appellent) ont beaucoup en commun : tous deux sont aristocrates en des temps fort bourgeois. Le premier, célibataire, sans enfant ; le second épousera sa femme de chambre in extremis — la mère de son unique fils : Victor dit Totor, le dernier des Villiers de L’Isle-Adam qui décédera sans descendance en 1901.

Mais tandis qu’Alfred était parisien, né dans une famille de libéraux éclairés et fortunés, Mathias est provincial, né dans une famille monarchiste, ennemie du Second Empire, catholique et désargentée. Musset s’amusait à prétendre qu’il descendait de Jeanne d’Arc ; Villiers revendique très sérieusement le trône de Grèce : le sang bleu du fondateur de l’Ordre de Malte, héroïque défenseur de Rhodes assiégée par Soliman en 1521, coule dans ses veines. On dit de notre Maison : « Plus noble que le Roi ! » Je suis vingt-deux fois comte ! — répète-t-il, exalté.

Jean Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l’Isle-Adam, est né dans l’Évêché de Saint-Brieuc, rue Saint-Benoît, le 7 novembre 1838. Originaire d’Île-de-France, une branche de la famille s’est installée en Bretagne en 1670. Son nom est un honneur, une charge ; il est parmi les plus anciens de l’armorial.[6]

Élevé au sein d’un catholicisme rigoriste, Mathias éprouve ses premières émotions artistiques en assistant aux spectacles de la foi celtique : processions et calvaires.

Son père, l’excentrique marquis Joseph-Toussaint de Villiers de l’Isle-Adam, se ruine en achetant des terres à crédit qu’il fouille à la recherche de trésors cachés par ses aïeux (depuis la Terreur, le sous-sol de la Bretagne — Terre promise des Chouans — est une mine d’or, croit-il.) Joseph-Toussaint creuse en vain. Il effectue de nombreux allers-retours en prison, pour dettes.

Sa mère, Marie-Françoise Le Nepvou de Carfort, dite Francine, dont la lignée remonte aux Croisés, ne s’occupe pas de son fils. Elle-même abandonnée par sa génitrice, elle confie son unique enfant à celle qui l’a élevée : Mademoiselle Marie-Félicie Daniel de Kérinou.

Tante Kérinou est convaincue du génie de son neveu (l’enfant compose poèmes et mélodies depuis son plus jeune âge) ; Joseph-Toussaint compte sur son fils pour redorer le blason des Villiers de l’Isle-Adam. Mathias se donne dix ans pour y parvenir.

Le contrat de mariage de Joseph-Toussaint et Francine stipule que tante Kérinou pourvoira aux besoins de chacun — et notamment à l’éducation de l’enfant unique —, à condition qu’ils habitent tous ensemble. C’est ainsi que la famille vit sur sa cassette bien garnie. Mathias fréquente plusieurs établissements scolaires au gré des déboires de son père, contraint de déménager sans arrêt (Tréguier, Rennes, Laval, Vannes). Ses parents ne s’entendent pas et se séparent fréquemment. La situation fait jaser dans le Landerneau ; les Villiers — tante Kérinou comprise — émigrent à Paris. Ils résolurent de réaliser leur petit bien, de vendre tout, et, munis de leurs quelques sacs d’écus, de s’en aller attendre dans quelque coin perdu de la formidable ville, la victoire définitive du dernier des Villiers de l’Isle-Adam, qui, ils en avaient la foi naïve, devait avec son cerveau et sa plume, leur reconquérir la fortune et l’illustration que leurs ancêtres avaient achetées avec leur épée et leur sang.[7]

À Paris, Mathias produit d’aimables poèmes romantiques qu’il déclame en s’accompagnant au piano (l’adolescent est un mélomane averti) et qu’il publie, à compte d’auteur, avec l’argent de tante Kérinou. Deux Essais de poésie en 1858[8], puis Premières Poésies, en 1859[9] (dédiées à M. le comte Alfred de Vigny, de l’Académie Française) inspirés par Hugo et Musset.

Le jeune artiste fréquente le salon d’un cousin à la mode de Bretagne, le comte Hyacinthe du Pontavice de Heussey (né en 1814 à Tréguier), de vingt-quatre ans son aîné, progressiste et anticlérical — totalement opposé aux opinions des Villiers —, grand ami de Marie d’Agoult (moins connue sous son nom d’écrivaine, Daniel Stern), maîtresse de Franz Liszt et mère de Cosima, future épouse de Richard Wagner.

Hyacinthe et Mathias s’admirent mutuellement ; capables de disserter pendant des heures sans être d’accord, ils s’adorent. Au second étage de l’Hôtel d’Orléans, près du Palais Royal, l’aîné initie son cadet aux nouveaux évangiles de l’époque : le Positivisme d’Auguste Comte, le Socialisme de Saint-Simon (Fourier, Proudhon) et l’Occultisme d’Éliphas Levi. Par-dessus tout, Pontavice enseigne à Villiers la philosophie de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

L’Hégélisme (autrement dit : L’Idéalisme) influencera le Symbolisme, Villiers de l’Isle-Adam en est tout pénétré. Révolté par la finitude des êtres — ce qui a commencé un jour est fini depuis toujours —, épris d’absolu et d’éternité, il épouse la pensée du philosophe allemand qui proclame la suprématie de l’Esprit sur la Réalité.

Mathias est blessé d’être né.

L’existence est une tragédie ; la naissance, une mort annoncée.

Tout le bouleverse : une feuille qui tombe, une fleur qui se fane, un oisillon croqué par un chat, un chat écrasé par un cheval, un cheval mené à l’abattoir. La vie est mourante dès le premier cri poussé. Tullia Fabriana, demi-déesse hégélienne, confesse dans le roman que le jeune homme est en train d’écrire : Je ne sais pas me satisfaire de ce qui dure peu ; je n’ai point d’enthousiasme pour ce qui finit.[10]

Charles Baudelaire apparaît parfois au cours des soirées salonnières du cousin Pontavice. Mathias — qui connaît la poésie du réprouvé et a lu ses traductions d’Edgar Alan Poe —, le suit dans les cafés au pied de la butte Montmartre, le plus souvent à la Brasserie des Martyrs où l’auteur des Fleurs du mal (récemment condamné par la sixième chambre du tribunal correctionnel de la Seine pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs) accepte de partager quelques bocks de bière avec lui. Le jeune homme boit les paroles du maître. Il se tait ; il écoute. Sois toujours poète, même en prose[11], lui conseille Baudelaire en lui dédicaçant un exemplaire de son Richard Wagner et Tannhäuser à Paris[12] — lequel conduit Villiers vers un champ musical inouï.

Finis les aimables poèmes romantiques, Charles le Pessimiste lui a soufflé le doute.

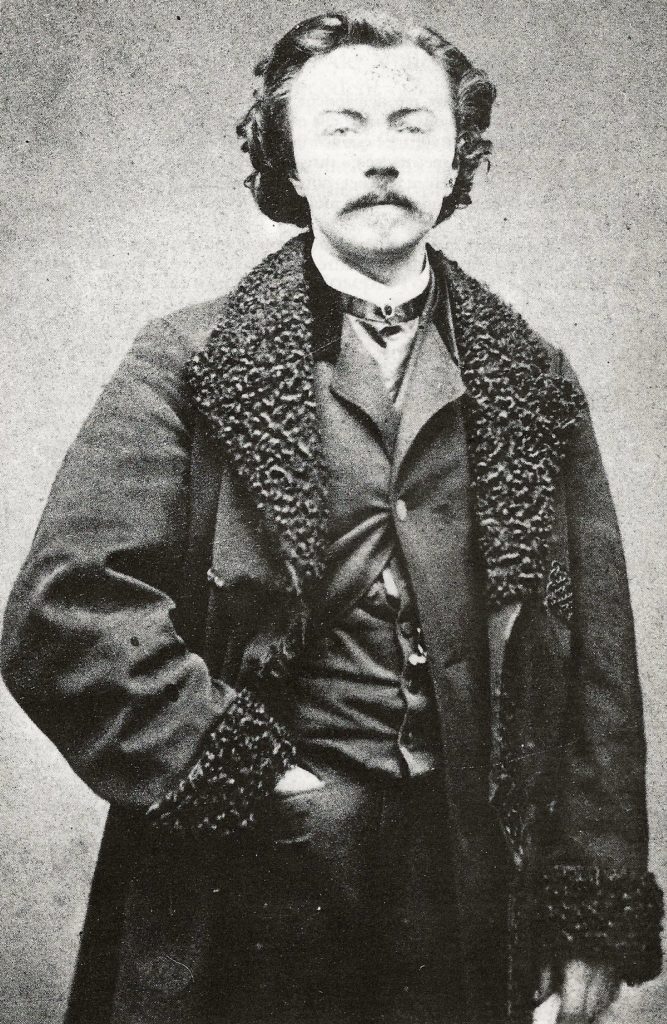

Mathias se coupe les cheveux et portera dorénavant moustache et barbichette à la manière des mousquetaires.

C’est également à la Brasserie des Martyrs, 75 rue des Martyrs, alors hors-barrière, que Villiers de l’Isle-Adam rencontre Catulle Mendès, un littérateur mondain qui devient immédiatement son ami et le restera, malgré leurs nombreuses brouilles, jusqu’à la fin.

Auguste

À vingt-quatre ans, toujours grâce à la générosité de tante Kérinou, Villiers publie son premier roman à compte d’auteur. Isis[13] est dédié au cousin Pontavice : Permettez-moi, Monsieur et bien cher ami, de vous offrir cette étude en souvenir des sentiments de sympathie et d’admiration que vous m’avez inspirés. Isis est le titre d’un ensemble d’ouvrages qui paraîtront, si je dois l’espérer, à de courts intervalles : c’est la formule collective d’une série de romans philosophiques ; c’est l’X d’un problème et d’un idéal ; c’est le grand inconnu. L’Œuvre se définira d’elle-même, une fois achevée. Croyez, en attendant, que je suis heureux d’inscrire votre nom sur la première page.

A. Villiers de l’Isle-Adam

Le premier texte important d’Auguste (ainsi qu’il signe à présent), ambitieux programme dont la suite ne paraîtra jamais, annonce son chef-d’œuvre interminablement remanié, resté inachevé : Axël. Il porte en germes la totalité des drames du génie qui s’avance. Un chant métaphysique et poétique, deux termes synonymes dans l’esprit de l’auteur.

Isis se déroule à Florence (comme Lorenzaccio), mais en 1788 (plutôt qu’en 1537). Derrière la conversation mondaine et les intrigues de pouvoir, c’est la difficulté de CROIRE après les bouleversements nés de la philosophie des Lumières qui irrigue l’ensemble du texte. Villiers de l’Isle-Adam défend la Tradition, le passé qui survit dans le présent, l’immuable, l’éternel, la transmission de générations en générations, une continuité qui va du premier au dernier, car, écrit-il, il faut toujours en venir au commencement, c’est-à-dire au non-sens, au mystère, à l’immémorial, à l’absurde. Comment comprendre l’Art si l’on exclut les Religions du champ de la Culture ? interroge-t-il. À l’arrogance universaliste qui fait tabula rasa du jadis, Villiers oppose l’humilité d’une mémoire commune tissée de mythes et de légendes, racines de l’Humain dans son humanité. Ah ! les enfants de la Chaldée, errant sur les montagnes au milieu du vent nocturne, la ressentaient bien, cette Poésie qui est la conscience de la nature, et ils avaient bien raison d’attacher d’un regard de foi dépassant les progrès futurs leurs obscures destinées au cours lumineux d’une étoile…

À l’exception d’une critique élogieuse de Théodore de Banville, Isis passe inaperçu.

Empêtré dans ses ailes d’archange, Auguste se réfugie à l’abbaye de Solesmes où le père abbé Dom Guéranger, restaurateur de l’Ordre Bénédictin en France, ami de tante Kérinou, a pour mission de raviver sa foi catholique défaillante.

Après un premier séjour de trois semaines à Solesmes, Auguste rentre à Paris où il retrouve ses comparses de la Brasserie des Martyrs, parmi lesquels une liaison fatale : Louise Dyonnet. Mariée, séparée, deux enfants, elle est plus âgée que lui, qui en est fou. Villiers sait qu’elle fréquente d’autres hommes (dont son ami Catulle Mendès), qu’importe. Il dépense l’argent de tante Kérinou afin de s’acquitter des nombreuses dettes contractées par la demi-mondaine.

Puis il rompt leur relation et retourne à Solesmes.

Auguste s’y plaît d’autant mieux que l’abbaye est alors une sorte de centre de désintox pour célébrités parisiennes. Deux positivistes très en vogue y tiennent quasi-salon : Hippolyte Taine, philosophe ami d’Ernest Renan, et Émile Littré, l’auteur du fameux dictionnaire de la langue française.

Aux lendemains de la Révolution, l’église catholique en France a perdu sa superbe. Tout au long du dix-neuvième siècle, elle essaie de la retrouver en menant une guerre aux forces ennemies — positivistes, socialistes, occultistes — qui se terminera en 1905 par l’adoption de la loi concernant la séparation des Églises et de l’État. D’ici là, Rome se radicalise en promulguant deux nouveaux dogmes pour le moins… surprenants.

Le premier est celui de « l’Immaculée Conception » qui n’est pas, comme on le croit trop souvent, la conception virginale de Jésus par Marie, mais se rapporte au bénéfice accordé à celle-ci d’avoir été rachetée par le Ciel dès sa propre conception : elle est sine labe originali concepta (conçue sans pêché originel). Une subtilité théologique dont les catholiques sont friands. La doctrine est consacrée par une bulle pontificale de Pie IX le 8 décembre 1854. Quatre ans plus tard, pour enfoncer le clou dans la croix, la Vierge apparaît à une petite bergère de quatorze ans, Bernadette Soubirous, dans une grotte de Lourdes. Elle lui dit, en patois : Que soy era Immaculada Councepciou (« Je suis l’Immaculée Conception. ») Il fallait oser : Rome l’a fait.

En 1870, au concile Vatican I, un second dogme sorti de la sainte calotte est voté : L’Infaillibilité Pontificale (autrement dit : « le pape ne peut pas se tromper. ») C.Q.F.D.

Au même moment, l’ésotérisme — pythagorisme, gnose, alchimie, astrologie, hermétisme — passionne les élites françaises. En 1802, déjà, François-René de Chateaubriand s’en inquiétait : On a des devins quand on n’a plus de prophètes, des sortilèges quand on renonce aux cérémonies religieuses, et l’on ouvre les antres des sorciers quand on ferme les temples du Seigneur.[14]

N’importe quelle coterie née de la dernière pluie revendique la même légitimité que celle attribuée au judéo-christianisme depuis les siècles des siècles. Après le culte révolutionnaire de La Raison, puis celui de L’Être Suprême, tout au long du dix-neuvième, les « saints crétins » prônant un syncréti(ni)sme alambiqué pullulent dans les Salons de la capitale : Allan Kardec alias Dénizard Hippolyte dit Léon Rivail, fondateur du spiritisme (que Victor Hugo pratique avec allégresse) ; Madame Blavatsky alias Helena Petrovna Von Hahn, fondatrice de la Société Théosophique (dont le but est tout simplement d’éradiquer le judéo-christianisme de la surface du globe — sans doute l’une des graines les plus prolifiques de l’antisémitisme qui fera flores très bientôt) ; le Sâr Péladan alias Joseph-Aimé Péladan, écrivain et occultiste, qui renouvelle l’Ordre de la Rose-Croix (dont Villiers est membre, tout comme Érik Satie) ; Papus alias Gérard Encausse, médecin et Grand Maître de l’Ordre Martiniste (organisation maçonnico-ésotérique) ; enfin, celui que vénèrent Honoré de Balzac, Madame Hanska, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Odilon Redon, Claude Debussy, Catulle Mendès et Villiers de l’Isle-Adam : Éliphas Levi, alias Alphonse-Louis Constant. Son Dogme et Rituel de la Haute Magie, publié en 1856 (l’année de la naissance de Sigmund Freud), ainsi que le volume intitulé La Clef des Grands Mystères, publié en 1859, imprègnent profondément les pages d’Axël.

(Nous y reviendrons dans l’Épisode 3.)

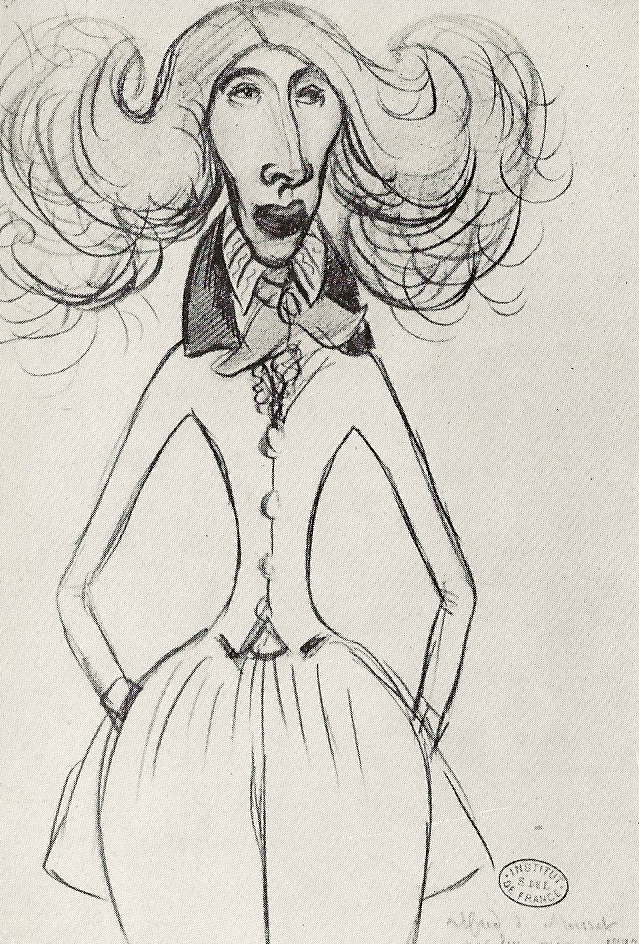

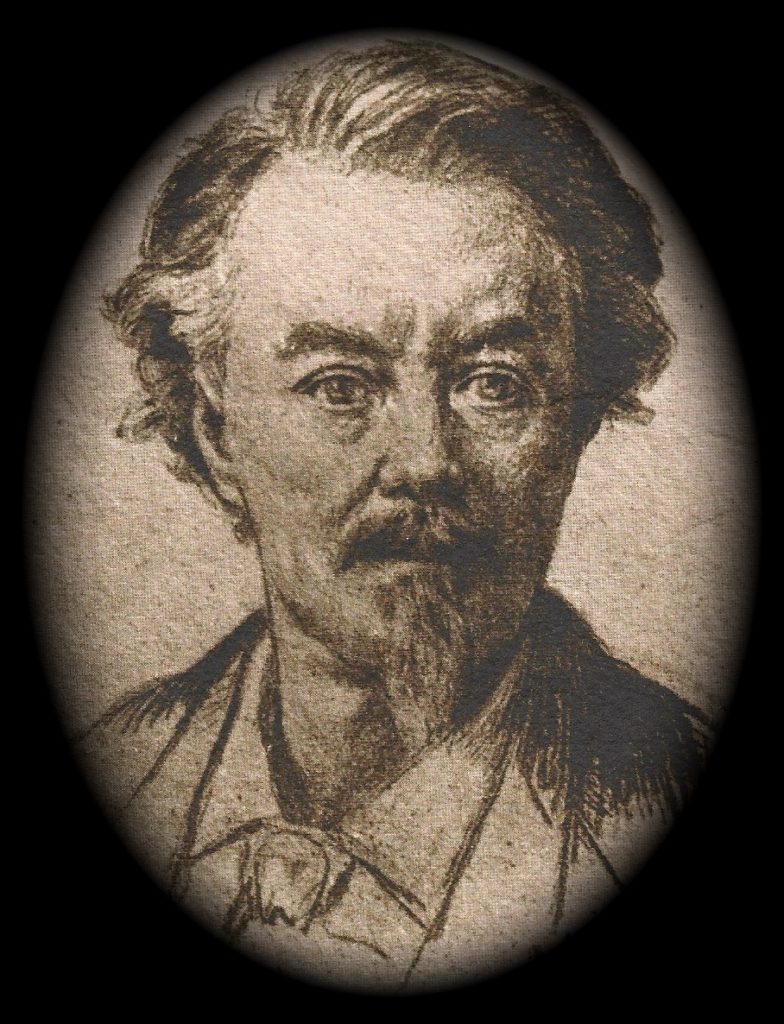

À l’issue de son second séjour à l’abbaye de Solesmes, Villiers rentre à Paris où il continue de dépenser, dans les cafés, la fortune de tante Kérinou déjà bien entamée par la ruée vers l’or armoricain de son père. Rayonnant, magnétique — à ce moment de la jeunesse dans lequel fulgure le destin entier[15] — l’auguste héros des Lettres aux cheveux ébouriffés, tombant sur le col de fourrure d’un pardessus élimé, se fait remarquer. Il était, lui, ce folio authentique, prêt toujours — apparaissait, aussi, de quelque profondeur de poches la candide réalité d’un papier […] la page sur quoi on écrit, évocatoire et pure, à moitié il la cachait, la montrait aussi, avec inquiétude jusqu’à ce qu’il sentît une interrogation amie s’y poser et la tirât, victorieuse. [16]

Villiers de l’Isle-Adam et Stéphane Mallarmé se rencontrent chez Catulle Mendès, à Choisy-le-Roi, en septembre 1864. Simplement, on le rencontra, ce fut tout.[17] Un coup de foudre du même feu que celui qui traversa Montaigne et La Boétie. L’idéalisme de Villiers bouleverse Mallarmé, sa formidable vocation subjugue le jeune poète. Auguste reconnaît en Stéphane un frère, un compagnon ; ils savent tous deux qu’ils avancent dans la même direction.

Villiers et Mallarmé en sont convaincus : la poésie est une espèce de sorcellerie évocatoire (selon l’expression de Baudelaire).

Villiers écrit, dans Axël[18]: Tout verbe, dans le cercle de son action, crée ce qu’il exprime. Et Mallarmé, à Verlaine : Quoi ? c’est difficile à dire : un livre, tout bonnement, en maints tomes, un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuses… J’irai plus loin, je dirai : le Livre, persuadé qu’au fond il n’y en a qu’un, tenté à son insu par quiconque a écrit, même les Génies. L’explication orphique de la Terre, qui est le seul devoir du poëte[19] et le jeu littéraire par excellence : car le rythme même du livre alors impersonnel et vivant, jusque dans sa pagination, se juxtapose aux équations de ce rêve…[20]

Toute sa vie Mallarmé a rêvé du livre ultime qui sortirait le néant de l’absence.

Entraperçu, ce fut : Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.[21]Poème performatif qu’il faut VOIR pour entendre.

Villiers

Dans les sixties du dix-neuvième, après les Romantiques, c’est au tour des Parnassiens de se grouper en un mouvement poétique excessivement formaliste, impersonnel, austère, érudit, surchargé d’un exotisme au service exclusif de « la beauté », un art pour l’art libre de toute contingence comme le définit Théophile Gautier. Théodore de Banville, Leconte de L’Isle, José-Maria de Heredia, Sully-Prudhomme, François Coppée, Anatole France, Léon Dierx, Catulle Mendès, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Villiers de L’Isle-Adam… ont en commun, par dessus tout, d’être hostiles à la production littéraire industrielle du Second Empire.

Francisque Sarcey — autorité journalistique du quotidien conservateur et bien-pensant Le Temps (qu’Alphonse Allais s’amuse à parodier CF. le Mémo Alphonse Allais) —, dénonce le Parnasse comme une école très encombrante. Verlaine, Mallarmé et Villiers s’en détachent rapidement au nom du Symbolisme qui favorise l’impression ; l’ombre portée plutôt que l’objet éclairé, les transitions d’une gamme plutôt que la note jouée. Le Grand Inspirateur de cette nouvelle doctrine n’est autre que Charles Baudelaire dont « la théorie des correspondances » est l’assise.

Samedi 28 avril 1866, Stéphane Mallarmé, qui travaille à son interminable poème Hérodiade, écrit à Henri Cazalis, ami de prime jeunesse : Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, — mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme.

Puis mardi 24 septembre 1867, à Villiers : Ma pensée a été jusqu’à se penser elle-même et n’a plus la force d’évoquer en un Néant unique le vide disséminé en sa porosité. J’avais, à la faveur d’une grande sensibilité, compris la corrélation intime de la Poësie avec l’Univers, et, pour qu’elle fût pure, conçu le dessein de la sortir du Rêve et du Hasard […] Vraiment, j’ai bien peur de commencer (quoique, certes, l’Éternité ait scintillé en moi et dévoré la notion survivante du Temps) par où notre pauvre et sacré Baudelaire[22] a fini. Pardonnez-moi donc mon silence […] et aimez-moi comme je vous aime…

Tandis que Stéphane s’enfonce dans une crise existentielle qui l’isole et l’enferme, Auguste tombe amoureux. Catulle Mendès a épousé Judith Gautier, la fille aînée de Théophile ; Villiers veut épouser Estelle, sa cadette. L’affaire se présente plutôt bien : la jeune fille apprécie la cour de l’écrivain, elle est séduite, conquise enfin… Hélas ! Tante Kérinou s’oppose à ce qu’elle considère comme une mésalliance et menace son neveu de lui couper les vivres s’il ne renonce pas au projet. Sans argent, Auguste est coincé. Dans une lettre du 3 janvier 1867, il confesse à Théophile Gautier : Je suis profondément pénétré de chagrin ; mais la situation n’a pas d’issue, je suis forcé de le reconnaître. Malgré ce que j’ai tenté, ma famille me refuse tout : consentement et argent nécessaire ; je ne puis gagner ma vie avec le genre de talent que j’ai, enfin ce n’est qu’obstacle et impossibilité.[23]

Deux ans plus tard, en juin 1869, Judith Gautier, Catulle Mendès et Villiers de l’Isle-Adam, accompagnés par la cantatrice Augusta Holmes (la maîtresse de Mendès), tous quatre follement wagnériens — alors que le musicien n’a pas bonne presse en France, sa musique pleine d’arrière-pensées germanistes insupporte l’Empire —, voyagent jusqu’en Suisse, à Tribschen, près de Lucerne, où résident Richard Wagner et sa femme Cosima. On sait en quel paysage de montagnes, de lacs, de vallées et de forêts s’élevait, à Triebchen (sic), la maison de Wagner, se souvient Villiers.[24]

Selon son habitude de conteur prodigieux, Auguste Villiers de l’Isle-Adam offre à son hôte une lecture de La Révolte[25], drame en un acte qui sera joué quelques mois plus tard à Paris, au théâtre du Vaudeville (pour cinq représentations seulement).

Après le départ des Français, Cosima écrit à Judith : Je vous dirai que nous avons beaucoup parlé de la pièce de M. de Villiers, et que nous sommes tombés d’accord sur l’immense talent qu’elle révèle.[26]

Tout à leur fièvre wagnérienne, les trois amis retournent voir le maestro l’été suivant. Accompagnés, cette fois, par Camille Saint-Saëns et Henri Duparc, Judith Gautier, Catulle Mendès et Auguste Villers de l’Isle-Adam arrivent à Tribschen le jour de la déclaration de guerre de la France à la Prusse (19 juillet 1870). L’atmosphère est on ne peut plus tendue. Villiers ne s’en soucie guère, et, en hommage à Richard Wagner, il donne une lecture de son work in progress — Axël —, qui laisse tout le monde sans voix.

Les Français quittent rapidement la Suisse.

Avant de remonter à Paris, Judith, Mendès et Villiers s’arrêtent en Avignon chez Stéphane Mallarmé alors professeur d’anglais dans un établissement scolaire de la ville.

Au contraire de Villiers, Mallarmé s’est résolu à « entrer dans le civil » (il est marié). Son éprouvante crise existentielle finalement traversée, il se réjouit de pouvoir lire à ses amis un exemple de sa nouvelle manière littéraire : des fragments d’Igitur, un conte resté inachevé, publié à titre posthume[27], l’histoire du dernier descendant d’une lignée antique dont le sort dépend d’un simple coup de dés.

Judith et Catulle sont tellement déroutés qu’ils prennent au plus vite un train pour Paris. Auguste est emballé. Il passe tout le mois d’août chez Stéphane, sa femme Maria et leur fille Geneviève.

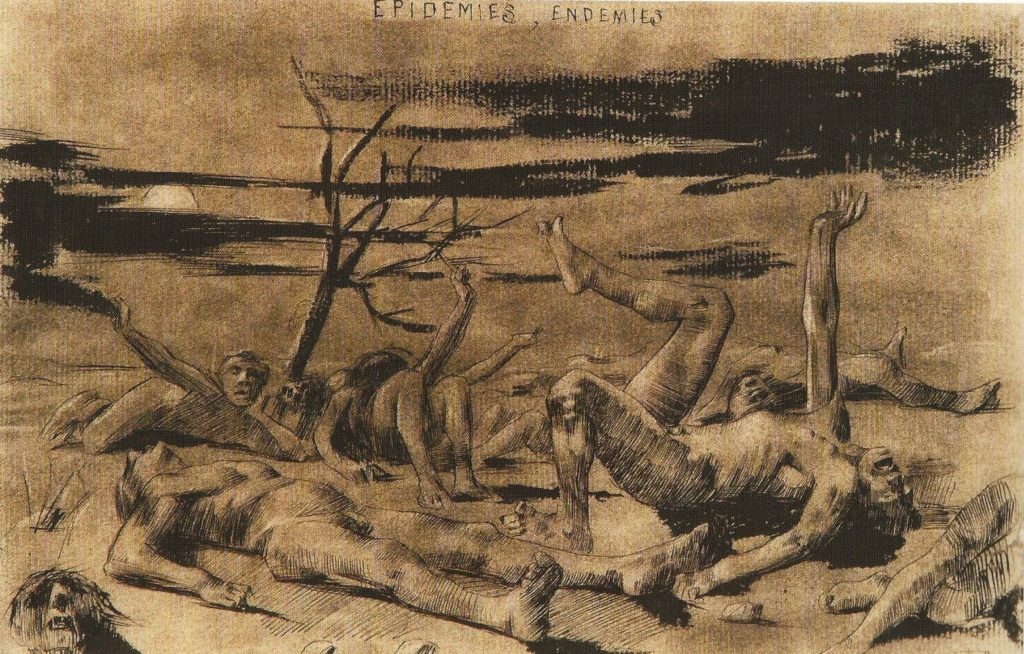

Le 2 septembre 1870, l’armée française est battue par les troupes de Bismarck à Sedan ; Napoléon III capitule devant les Allemands. Le 4 septembre, la IIIème République est déclarée. Le 19, début du siège de Paris par les Prussiens qui va durer cent trente-huit jours ; on mange les chiens, les chats, les rats et les animaux du Jardin des Plantes. Léon Gambetta s’envole en ballon depuis la butte Montmartre dans l’espoir de lever une armée en province. Le 19 janvier 1871, dans la galerie des Glaces du Château de Versailles, le roi de Prusse se fait sacrer empereur sous le nom de Guillaume 1er. La France perd l’Alsace et la Lorraine. L’Armistice signé le 26 janvier 1871 mal augure de l’avenir. (C’est le moins que l’on puisse dire.)

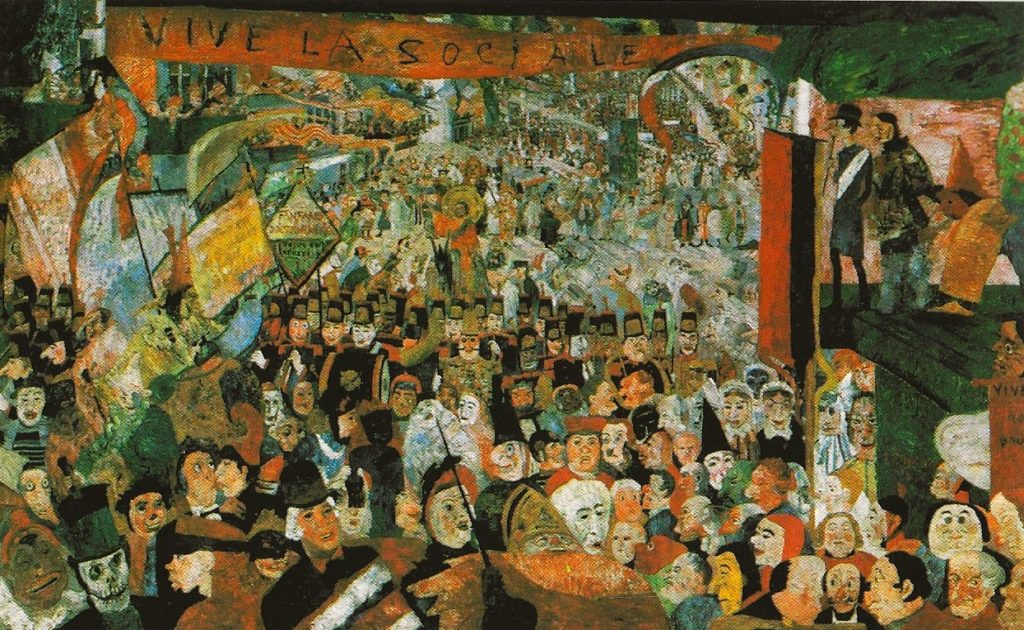

À l’intérieur des barrières entourant la capitale, les Parisiens sont dans la rue, furieux d’une telle abdication. Adolphe Thiers, nommé chef du pouvoir exécutif, demande à la Garde Nationale de rendre les canons, mais les soldats fraternisent avec la population (« crosses en l’air ! »). Le 26 mars 1871, la Commune Libre de Paris est proclamée. Elle va durer soixante-treize jours. (Deux mois et demi d’anarchisme appliqué.)

C’est à Montmartre que la population a dit Non avec le plus de conviction : Non aux Allemands et Non aux Versaillais. Les Communards sont poursuivis jusqu’à Belleville et Ménilmontant où ils sont fusillés entre les sépultures du Père-Lachaise.

La dernière barricade tombe le 28 mai. À l’issue de la Semaine Sanglante, on dénombre plus de vingt mille morts dans les rangs des insurgés et des milliers de déportés en Nouvelle Calédonie (dont Louise Michel).

Au début de la résistance populaire, Villiers de l’Isle-Adam est Communard : tout ce qui peut nuire aux intérêts de la bourgeoisie l’enthousiasme. Cependant, effrayé par la radicalisation du mouvement, il finit par se faire oublier sans pour autant rejoindre les Versaillais.

Villiers fait ce que font les écrivains : il écrit, et personnifie sa vision exécrée du « bourgeois », matérialiste et mercantile, en créant le personnage de Tribulat Bonhomet dans un conte initialement intitulé Claire Lenoir[28](revu maintes fois comme la plupart de ses textes). Le docteur Bonhomet incarne toutes les horreurs de la mentalité bourgeoise, positiviste et triviale. Mais tandis que ses ancêtres étaient, simplement, des imbéciles — le Monsieur Prudhomme d’Henry Monnier, le pharmacien Homais de Gustave Flaubert —, Bonhomet est méchant, voire même… satanique. Mon hilarité me terrifie moi-même, ricane-t-il, tel un Faust grotesque. (Et l’on se met à penser au Père Ubu d’Alfred Jarry…)

Le 13 août 1871, Auguste est frappé par un drame personnel qui l’emporte sur la tragédie de l’Histoire : la mort de tante Kérinou. Profondément attaché à sa bonne maman, le jeune homme en est très affecté. Sans compter (ou plutôt si, précisément) que le décès de la vieille dame le plonge dans un dénuement extrême. Villiers ne peut pas demander de l’aide à ses parents, Joseph-Toussaint et Francine sont plus démunis encore que leur fils.

Afin de payer les modestes loyers des garnis qu’il occupe, Auguste Villiers de l’Isle-Adam est « fou guéri » dans un asile d’aliénés, puis professeur de boxe dans un gymnase des faubourgs. Il sombre dans cette misère devenue mythique qui inspire à Verlaine son recueil Les Poètes Maudits (dont Villiers est une figure exemplaire).

Auguste Villiers de l’Isle-Adam se console en fréquentant le salon de Nina de Villard.

Pas besoin d’un habit pour être reçu chez moi : un sonnet suffit — prévient-elle.

Entre deux escapades avec Arthur Rimbaud, Paul Verlaine lui écrit celui-ci :

Des yeux tout autour de la tête

Ainsi qu’il est dit dans Murger[29]

Point très bonne. Un esprit d’enfer

Avec des rires d’alouette[30]

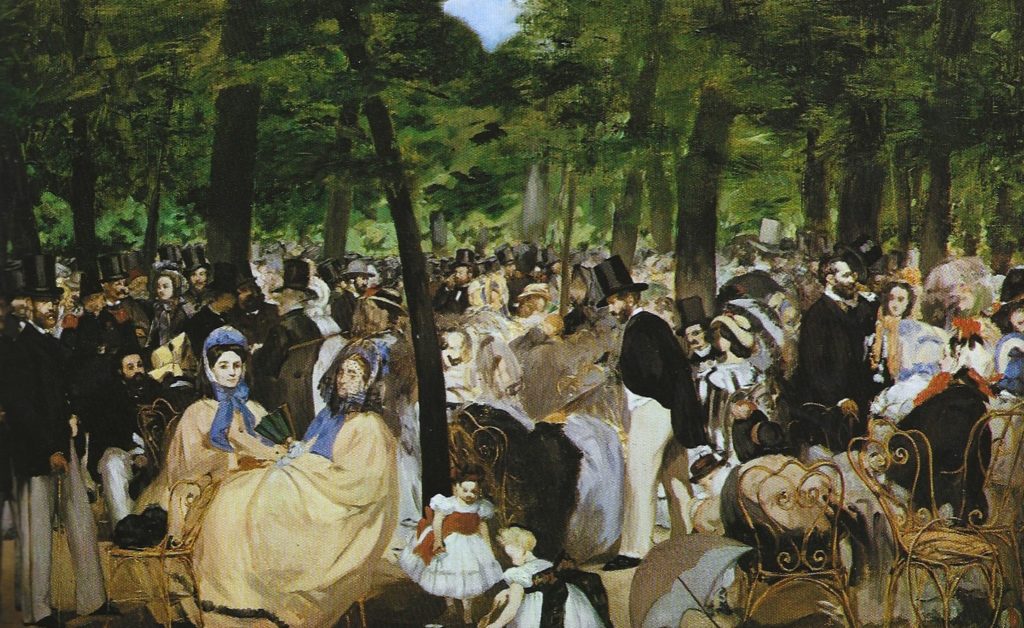

Anne-Marie Gaillard dite Nina, née en 1843, est poète, musicienne, excellente pianiste, adepte du spiritisme, amie des anarchistes. Sa silhouette apparaît dans un tableau d’Édouard Manet qui la représente alanguie sur un sofa, entourée d’éventails chinois. Divorcée du journaliste Hector de Callias, Nina a conservé la particule et pris le nom de jeune fille de sa mère, Madame Villard, laquelle ne se déplace jamais sans ses deux chiens, ses trois chats, et son petit singe en permanence assis sur ses épaules. Les deux femmes sont célèbres, à Paris, pour le salon qu’elles tiennent, normalement le jeudi mais finalement presque tous les soirs de la semaine, jusqu’aux heures avancées de la nuit ; rue Chaptal d’abord, puis rue de Londres et de Turin, enfin aux Batignolles, rue des Moines.

Chez Nina on récite des poèmes, on joue de la musique, on mange, on boit, et on reste coucher quand on n’a pas où aller. Un atelier de détraquage cérébral, selon les frères Goncourt, où, jusque très tard dans la nuit, un cénacle de jeunes et révoltées intelligences se livraient, fouettées par l’alcool, à toutes les ébauches de la pensée, à toutes les clowneries de la parole, remuant les paradoxes les plus crânes, et les esthétiques les plus subversives, dans la surexcitation d’une jolie femme, d’une muse légèrement démente.[31]

L’amant en titre de Nina se nomme Charles Cros, le plus lumineux agrégat qui jamais rayonna d’un front, selon Catulle Mendès qui ne l’aime pas. Mathématicien, chimiste, poète, linguiste ; objet d’étude d’Alphonse Allais qui l’adore ; inventeur du phonographe (que l’américain Thomas Edison mettra au point) et auteur, entre autres, d’un poème — Le hareng saur — appris par cœur par les enfants des écoles lorsque l’on apprenait encore par cœur :

Il était un grand mur blanc – nu, nu, nu,

Contre le mur une échelle — haute, haute, haute,

Et, par terre, un hareng saur, sec, sec, sec.

Il vient, tenant dans ses mains — sales, sales sales,

Un marteau lourd, un grand clou — pointu, pointu, pointu,

Un peloton de ficelle — gros, gros, gros.[32]

C’est de son amitié avec Charles Cros que naît, dans l’esprit de Villiers, le projet d’un roman fantastique : L’Ève future. Une histoire d’androïde que Philip K. Dick aurait pu écrire s’il avait fondu son sucre dans l’absinthe plutôt que sous des gouttes de LSD. Dans un extrait de brouillon dudit roman titré initialement L’Andréide paradoxale d’Edison, retrouvé par Remy de Gourmont[33], Auguste Villiers de l’Isle-Adam écrit : Maintenant je dis que le Réel a ses degrés d’être. Une chose est d’autant plus ou moins réelle pour nous qu’elle nous intéresse plus ou moins, puisqu’une chose qui ne nous intéresserait en rien serait pour nous comme si elle n’était pas, — c’est-à-dire, beaucoup moins, quoique physique, qu’une chose irréelle qui nous intéresserait. Donc, le Réel, pour nous, est seulement ce qui nous touche, soit les sens, soit l’esprit […] Le seul contrôle que nous ayons de la Réalité, c’est l’Idée.

Bientôt le Salon de Nina de Villard se vide, on dit qu’elle souffre d’un mal étrange.

On lui demandait comment elle allait une, deux, trois fois. Elle ne répondait d’abord pas, mais enfin à la troisième, fondant en larmes, elle vous soupirait en un rire de folle : « Mais je ne vais pas, puisque je suis morte. » Alors il était convenu qu’on lui dirait : « Oui, oui, vous êtes bien morte… Mais les morts ressuscitent, n’est-ce pas ? » Alors, prenant le bras que vous lui tendiez, elle allait s’asseoir au piano où elle jouait d’une manière tout à fait extraordinaire.[34]

Nina s’est étourdie toute sa vie à en perdre la tête.

Elle meurt définitivement à l’âge de quarante et un ans le 22 juillet 1884.

On se replie alors au cabaret du Chat Noir, à Montmartre. Sur la butte, à l’endroit même où la Commune s’était dressée, les travaux de la basilique du Sacré Cœur ont déjà commencé[35].

Épisode 2 – La mort de Villiers

Contes cruels

En 1882, Villiers de l’Isle-Adam a quarante-quatre ans. Sa mère vient de mourir et son père a échoué dans un asile pour « déments »[36]. Il vit à Paris avec Marie Brégeras née Dantine, lingère, veuve d’un cocher belge dont elle a eu un petit Albert, et Victor dit Totor, leur fils âgé d’un an. Villiers et sa smala, comme il dit, ne restent jamais longtemps dans ces « chambres de bonne » louées à la semaine au dernier étage des immeubles de rapport construits en nombre par le baron Haussmann. Parfois, ils occupent un appartement dans un bâtiment en démolition — pas de loyer alors, mais une précarité redoublée.

C’est le provisoire qui dure, l’espoir qui s’acharne.

Depuis son premier roman — Isis, en 1862 — Auguste Villiers de l’Isle-Adam a publié quatre pièces de théâtre qui n’ont pas ou peu été jouées : Elën (drame romantique en trois actes dédié à Théophile Gautier[37]), Morgane (drame romantique en cinq actes qui faillit être à l’affiche de la porte Saint-Martin[38]), La Révolte (satire bourgeoise en un acte[39] que l’auteur a lu, en avant-première, chez Richard Wagner) et Le Nouveau Monde (drame en cinq actes couronné — avec les félicitations de Victor Hugo, membre du jury — au concours organisé pour le centenaire de la proclamation de l’indépendance des États-Unis d’Amérique[40]).

Villiers a fondé, bénévolement, La Revue des Lettres et des Arts[41], une publication hebdomadaire à laquelle ont collaboré Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Théodore de Banville, Catulle Mendès et les frères Goncourt. Il a fait paraître, en feuilletons dans la presse, son roman d’Art-métaphysique[42] — L’Ève future (titré aussi L’Ève nouvelle) — qui mène l’ironie jusqu’à une page cime, où l’esprit chancelle[43].

Cependant, en 1882, Villiers de l’Isle-Adam est moins connu encore qu’à ses débuts, vingt ans auparavant.

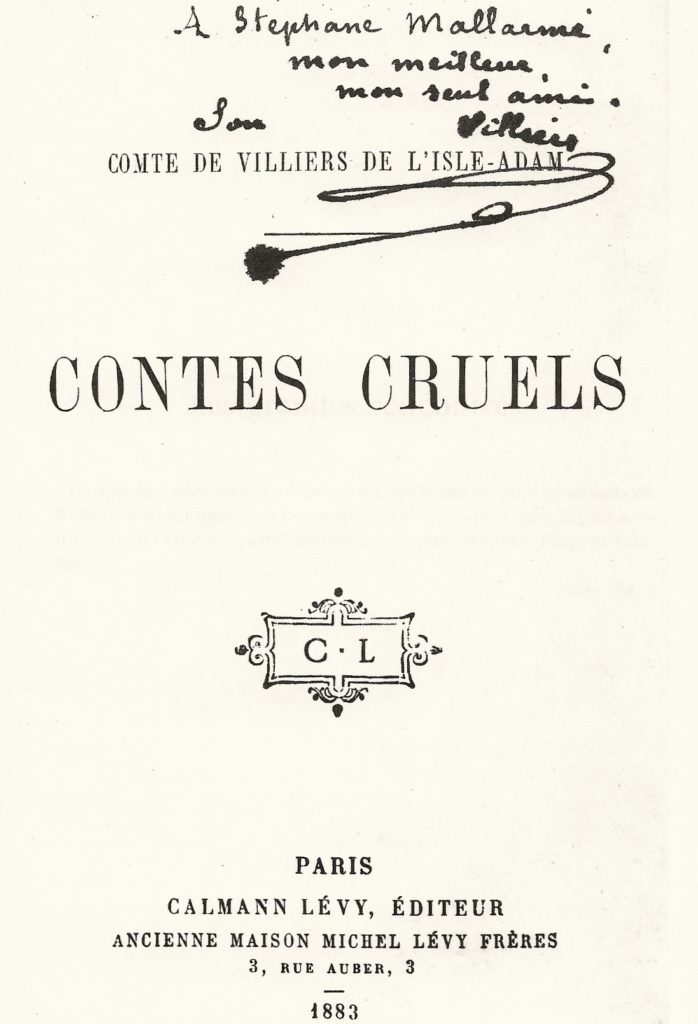

En 1883, un volume regroupant la plupart de ses textes courts, publiés jusqu’alors dans d’obscures feuilles littéraires, paraît aux éditions Calmann-Lévy, sous le titre : Contes cruels.

Enthousiaste, Stéphane Mallarmé écrit à son ami (dans un style, une syntaxe qui n’appartient qu’à lui) : La langue vraiment d’un dieu partout ! D’autres recueils suivront : L’Amour suprême[44], Tribulat Bonhomet[45], Histoires insolites[46] et Nouveaux contes cruels[47], une centaine environ de courts récits, juste le temps d’épuiser un état d’âme, opulent et bref — le plus miraculeux des livres d’heures : non sans que se prolonge cette alternance, raillerie toujours et investigations spirituelles...[48]

Le frisson du succès effleure Villiers. On s’intéresse enfin au chimérique tenace lequel donne alors quelques articles au Figaro et au Gil Blas.

Hélas, le survenu n’est déjà plus tout à fait de ce monde.

Du jeune breton convaincu de sa vocation, il ne reste plus qu’un vieillard de quarante-cinq ans, épuisé, malade, une ombre que porte encore son grand nom sacré, idéal, à la face d’une planète désespérément béotienne.

Quoi ! l’existence avait-elle à ce point glissé entre ses doigts, que lui-même n’en pût nettement remarquer aucune trace ; avait-il été joué, était-ce cela ? [49] — s’étonne Mallarmé.

Que s’est-il passé ? Villiers serait-il coupable de n’avoir pas su distraire le bourgeois ?

Parmi les contes publiés du vivant de l’auteur, on peut lire, dans Deux augures[50] : Le bourgeois, en les parcourant d’un cerveau brouillé par les affaires, écarquille les yeux, vous traite, tout bas, de « poète », sourit in petto et se désabonne — en déclarant, tout haut, que vous avez BEAUCOUP de talent ! — Il montre ainsi, d’une part, que vos écrits ne l’ont pas atteint ; de l’autre, il vous assassine aux yeux de ses confrères qui le devinent, prennent ce diapason, vous embaument dans les louanges et, de confiance ou d’instinct, ne vous lisent jamais, car ils ont flairé, en vous, une âme, c’est-à-dire la chose qu’ils haïssent le plus au monde.

Ou encore, dans Le Convive des dernières fêtes[51] : Les ondes sonores du système nerveux ont de ces vibrations mystérieuses. Elles assourdissent, pour ainsi dire, par la diversité de leurs échos, l’analyse du coup initial qui les a produites. La mémoire distingue le milieu ambiant de la chose, et la chose elle-même se noie dans cette sensation générale, jusqu’à demeurer opiniâtrement indiscernable.

Et aussi, dans L’Appareil pour l’analyse du dernier soupir[52] : Nous appartenons tous, aujourd’hui, à la grande Famille humaine ; c’est démontré. Dès lors, pourquoi regretter celui-ci plutôt que celui-là ?… Concluons : puisque tout s’oublie, ne vaut-il pas mieux s’habituer à l’oubli immédiat ? […] Et fort heureusement, même, à la fin !… Sans quoi ne serions-nous pas bientôt serrés, sur la planète, comme un banc de harengs ? — Prolifères comme nous le devenons, ce serait à n’y pas tenir. L’inéluctable prophétie des économistes s’accomplirait à courte échéance ; le digne Polype humain mourrait de pléthore, — et, — les débouchés intermittents des guerres ou des épidémies une fois reconnus insuffisants, — s’assommer, réciproquement, à grands coups de sorties de bal, deviendrait indispensable si l’on persistait à vouloir respirer ou circuler sur ce globe, — sur ce globe ou la Science nous prouve, par A plus B, que nous ne sommes, après tout, qu’une vermine provisoire.

En 1884, tournant le dos au Naturalisme d’Émile Zola dont il était proche jusqu’alors, Joris-Karl Huysmans remporte un large succès en publiant un roman « décadent », LE roman de la décadence — À Rebours — dans lequel le duc Jean des Esseintes reconnaît en Villiers de l’Isle-Adam l’un des meilleurs écrivains de son temps.

Huysmans écrit : dans le tempérament de Villiers […] existait un coin de plaisanterie noire et de raillerie féroce ; ce n’étaient plus alors les paradoxales mystifications d’Edgar Poe, c’était un bafouage d’un comique lugubre, tel qu’en ragea Swift. Une série de pièces, Les Demoiselles de Bienfilâtre, L’Affichage céleste, La Machine à gloire, Le plus beau dîner du monde, décelaient un esprit de goguenardise singulièrement inventif et âcre. Toute l’ordure des idées utilitaires contemporaines, toute l’ignominie mercantile du siècle, étaient glorifiées en des pièces dont la poignante ironie transportait des Esseintes.[53]

Villiers est sauvé du néant par un personnage de roman.

Il est ce Roi décapité qui cligne de l’œil dans son panier.

Le 1er décembre 1885, le marquis Joseph-Toussaint de Villiers de l’Isle-Adam meurt « délirant » dans un asile pour indigents. Villiers est seul au monde avec son grand nom sur les bras, la conscience et le cœur.

À Paul Verlaine qui lui demande des informations sur Auguste Villiers de l’Isle-Adam pour la rédaction de ses Poètes maudits, Stéphane Mallarmé répond : … des renseignements précis sur ce cher et vieux fugace, je n’en ai pas : son adresse même, je l’ignore ; nos deux mains se retrouvent l’une dans l’autre, comme desserrées de la veille, au détour d’une rue, tous les ans, parce qu’il existe un Dieu…[54]

Villiers s’est aboli dans un de ces gourbis où il écrit, à plat ventre sur le sol (posture qui soulage ses maux d’estomac), son chef d’œuvre toujours inachevé, commencé à la fin des années soixante (il en a lu un extrait en juillet 1870, lors de son second séjour chez Wagner) : Axël.

Contre toute attente, en février 1888, Villiers de l’Isle-Adam emprunte de l’argent à son « ami » Léon Bloy pour se rendre en Belgique. Sa pièce L’Évasion[55], drame social en un acte, intéresse le théâtre Molière de Bruxelles. Très emballé, rêvant de conférences, d’amas d’or, de je ne sais quoi, écrit Huysmans à Jules Destrée[56], il chevauche cette chimère plus ardemment encore que les autres, s’il est possible.[57]

Comme toujours, Villiers y croit de tout son cœur. Au Royaume de Belgique, il en est sûr, on saura reconnaître sa grandeur.

Villiers de l’Isle-Adam arrive à Bruxelles le 13 février 1888. L’Évasion est jouée le 16, en matinée, précédée d’une causerie de Jules Destrée. Le public est enthousiaste. Pour la première fois de sa vie, Villiers est applaudi. Les critiques dramatiques sont plus réservées, et la pièce n’est pas programmée, mais l’auguste est confiant : sur les terres de Léopold II, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, et de Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d’Autriche et princesse palatine de Hongrie, le comte Villiers de l’Isle-Adam espère un mécénat royal. Il écrit à Marie Dantine qu’il n’a pas encore rencontré la reine, mais que Demain tout peut changer en beaucoup mieux […] Demain, ce soir, cela peut changer[58]. En attendant, le chevalier à la triste figure n’a plus un sou en poche et doit quitter l’hôtel où il était descendu. L’éditeur belge Edmond Deman l’invite à séjourner chez lui. Pour le remercier, Villiers promet de lui composer un recueil de ses plus beaux contes. Comme d’habitude, l’auteur tardera à livrer son manuscrit et les Histoires souveraines (florilège de vingt récits) ne paraîtront qu’en 1899, dix ans après sa mort.

Le 23 février 1888, Villiers donne une conférence à Bruxelles ; le 28, à Liège ; et le 4 mars, à Gand. Il écrit à Marie : J’ai obtenu quelque chose d’étonnant comme succès — devant des banquiers, des bourgeois et bourgeoises de Gand. 500 personnes en glace, et que je me pique d’avoir fait légèrement sauter sur leurs fauteuils de velours rouge. Hélas, les revenus escomptés sont bien maigres. À peine de quoi acheter un billet de retour pour Paris.

À peine descendu du train, Villiers de l’Isle-Adam se fâche avec Léon Bloy qui lui reproche de n’avoir pas couru chez lui, sitôt arrivé, afin de lui rembourser, capital et intérêts, l’argent prêté. Villiers est malade, une mauvaise bronchite s’est ajoutée aux maux d’estomac. Il doit s’aliter pendant plusieurs mois.

Soudain, le 21 septembre 1888, Villiers de l’Isle-Adam saute dans un train pour aller voir Lord Salisbury, chevalier de la Jarretière, Premier ministre britannique de la reine Victoria. Le marquis de Salisbury passe l’été à Dieppe, il aura la visite du comte Villiers de l’Isle-Adam. Que se sont-ils dit ? Le 24 septembre, après avoir rencontré brièvement l’illustre membre de la Chambre des Lords, un des hommes les plus riches et influents au monde, Villiers est de retour à Paris avec une aumône de 35 francs (l’équivalent d’une centaine d’euros environ). Il envoie 10 francs à Léon Bloy — désormais surnommé l’homme sombre, blafard et haineux —, puis retourne se coucher pour corriger Axël.

Tiens-moi bien, que je m’en aille doucement

En 1889, la Troisième République fête le centenaire de la Révolution française. La tour de Gustave Eiffel (un monument que l’on croit éphémère) est l’attraction principale de l’Exposition Universelle qui se tient à Paris du 5 mai au 31 octobre. Sur le Champ-de-Mars, les élégantes et les élégants peuvent visiter un « village nègre » de quatre cents humains exposés comme au zoo dans un pavillon dédié à l’Empire colonial français. On inaugure le Moulin Rouge que Toulouse-Lautrec immortalisera bientôt ; Émile Zola publie La Bête humaine et Henri Bergson son Essai sur les données immédiates de la conscience.

Les amis de Villiers de l’Isle-Adam envoient un exemplaire de L’Ève future[59] à Thomas Edison qui séjourne dans la capitale à l’occasion de l’Exposition. On espère une rencontre entre les deux hommes, qui n’aura pas lieu. Comment le sorcier de Menlo Park aurait-il salué l’auteur d’un roman le mettant en scène ?

Il me paraît de toute convenance de prévenir une confusion possible relativement au principal héros de ce livre, annonce Villiers dans un « Avis au lecteur ». Chacun sait aujourd’hui qu’un très illustre inventeur américain, M. Edison, a découvert, depuis une quinzaine d’années, une quantité de choses aussi étranges qu’ingénieuses ; — entre autres le Téléphone, le Phonographe, le Microphone — et ces admirables lampes électriques répandues sur la surface du globe […] En Amérique et en Europe une LÉGENDE s’est donc éveillée, dans l’imagination de la foule, autour de ce grand citoyen des États-Unis. […] Dès lors, le PERSONNAGE de cette légende, — même du vivant de l’homme qui a su l’inspirer, — n’appartient-il pas à la littérature humaine ?

Pour sûr ! répond le lecteur enthousiaste, ravi de lire cette fable, laquelle, sous couvert de chanter la science, exalte l’immuable transcendance. Dieu, comme toute pensée, écrit Villiers, n’est dans l’Homme que selon l’individu. Nul ne sait où commence l’Illusion, ni en quoi consiste la Réalité. Or, Dieu étant la plus sublime conception possible et toute conception n’ayant sa réalité que selon le vouloir et les yeux intellectuels particuliers à chaque vivant, il s’ensuit qu’écarter de ses pensées l’idée d’un Dieu ne signifie pas autre chose que se décapiter gratuitement l’esprit.

Villiers de l’Isle-Adam est malade depuis trop longtemps. Catulle Mendes, Joris Karl Huysmans, Léon Dierx et Stéphane Mallarmé lancent une souscription pour l’aider. Le 12 mars, Mallarmé écrit : Notre pauvre ami Villiers de l’Isle-Adam traverse une crise, maladie, soucis, d’une durée incertaine : nous voudrions, quelques-uns, la lui adoucir, et je crois que vous sentiriez du regret à ne pas en être averti. S’engager à cinq francs fixes (environ 15 €), chaque mois, remis ainsi ou par une avance, en bons de poste, dans mes mains, paraît le moyen simple. On commencera tout de suite, en mars.[60] Une cinquantaine d’écrivains se cotisent, parmi lesquels François Coppée, Alexandre Dumas fils, José-Maria de Heredia, Guy de Maupassant, Catulle Mendès, Sully Prudhomme, Émile Verhaeren. Mallarmé verse l’argent à Villiers en lui faisant croire, tendre délicatesse, qu’il s’agit d’un à-valoir sur ses futurs droits d’auteur.

Le 14 avril 1889, très amaigri, Villiers quitte Paris avec Marie, Albert et Totor pour une maisonnette à Nogent-sur-Marne que ses amis ont mis à sa disposition. Stéphane leur rend visite fréquemment, mais le conteur sublime se tait le plus souvent ; il joue sur un vieux piano rescapé de ses nombreux déménagements la musique qui l’aidera à terminer Axël — dont les pages, sans cesse recomposées, jonchent le parquet.

Villiers s’affaiblit encore ; rapidement, il ne peut plus s’alimenter.

Le 12 juillet 1889, Auguste Villiers de l’Isle-Adam est admis à la Maison des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, rue Oudinot. Huysmans vient le voir tous les jours. Mallarmé n’est pas loin, à Valvins, d’où il peut rejoindre Paris au plus vite en cas d’urgence. Car urgence il y a : il faut que Villiers reconnaisse Totor. Ses amis, Stéphane en tête, espèrent qu’il consentira à épouser Marie, analphabète, pauvre et dévouée, avant qu’il ne soit trop tard.

Au contraire de Catulle Mendès, Villiers de l’Isle-Adam n’a jamais été un don Juan. Deux amours malheureuses dans son adolescence (la première jeune fille meurt, la seconde prend le voile) ; une liaison douloureuse avec une demi-mondaine pendant ses premières années parisiennes ; des fiançailles rompues à cause de son grand nom ; un projet de mariage arrangé avec une soi-disant riche héritière anglaise qui échoue, et Villiers qui écrit, dans L’Ève future : Quoi de plus attristant, de plus dissolvant que l’abominable être qu’on nomme une « femme d’esprit », si ce n’est son vis-à-vis, le beau parleur ? L’esprit, dans le sens mondain, c’est l’ennemi de l’intelligence. Autant, n’est-ce pas, une femme recueillie, croyante, un peu bête[61] et modeste, et qui, avec son merveilleux instinct, comprend le vrai sens d’une parole comme à travers un voile de lumière, autant cette femme est un trésor suprême, est la véritable compagne, autant l’autre est un fléau insociable !

À défaut de vivre l’amour suprême, absolu, éternel — le seul auquel aspirait le comte Auguste Villiers de l’Isle-Adam —, Villiers aura connu la tendresse et la bienveillance, au jour le jour, pas à pas, de Marie. Et il nourrissait une véritable passion pour Victor, leur fils, dont il s’occupait avec une affection touchante.

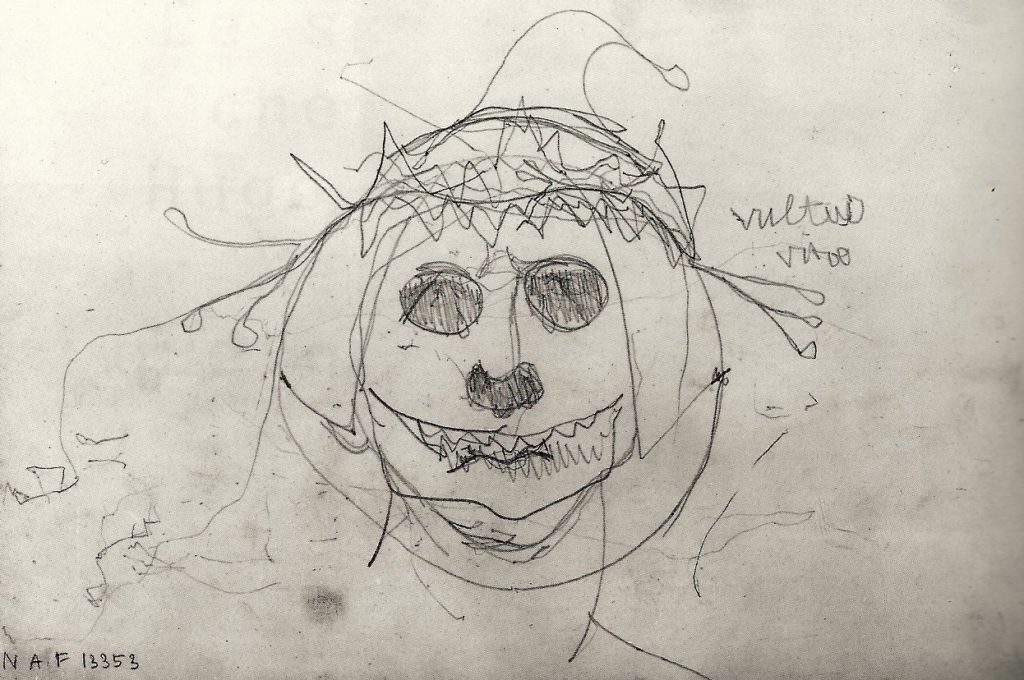

Le 12 août, Villiers griffonne un document dans lequel il reconnaît Victor Philippe Auguste, né à Paris le 10 janvier 1881 : Ce 12 août au soir, deux heures du matin, me sentant un peu malade et en cas d’accident je donne et lègue mes livres, hélas, le peu que ce peut être à Madame Marie Brégeras qui m’a donné mon fils Victor que je reconnais par la présente à la hâte.[62] Le 14, il épouse Marie Brégeras née Dantine afin de légitimer le dernier des Villiers de l’Isle-Adam. Les témoins se tiennent de part et d’autre du lit d’hôpital : Mallarmé, Huysmans, Dierx et Gustave de Malherbe (fondé de pouvoir de la Maison Quantin qui publiera Axël dans quelques mois).

Au moment de signer, Marie trace un X sur le registre de l’état civil.

Le 18 août 1889, à onze heures du soir, Jean Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l’Isle-Adam, meurt d’un cancer de l’estomac à l’âge de cinquante ans. Sa dernière phrase est pour Marie : Tiens-moi bien, que je m’en aille doucement.

Il est très vieux, très beau, l’air un peu rogue et docte, tout à fait un de ses ancêtres[63] écrit Stéphane Mallarmé à Méry Laurent. Des couronnes de fleurs envoyées par les Parnassiens, les Symbolistes, les Décadents, envahissent la chambre mortuaire. Mallarmé dépose un lys dans le cercueil de son ami.

Le 21 août, les obsèques sont célébrées en l’église Saint-François-Xavier, dans le 7ème arrondissement de Paris, puis Villiers est inhumé au cimetière des Batignolles. Plus tard, ses restes seront transférés au Père-Lachaise (79ème division) avec ceux de son fils qui décédera de la tuberculose le 28 avril 1901, à l’âge de vingt ans.

Nota Bene : Victor de Villiers de l’Isle-Adam avait un ami, Marcel Longuet, avec lequel il avait fondé une revue dont le nom aurait amusé son père : L’Idée. Marcel, qui deviendra journaliste, était un petit-fils de Karl Marx. Après le décès de Totor, c’est lui qui, de 1914 à 1931, veillera à la publication des œuvres complètes de Villiers de l’Isle-Adam au Mercure de France.

Au mois de février 1890, Stéphane Mallarmé consacre à son ami six soirées en Belgique (à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Bruges) au cours desquelles il prononce sa fameuse conférence-tombeau — abondamment citée dans cet article — qui sera publiée la même année par la Librairie de l’Art indépendant.

Trois ans plus tard, en 1893, Joris-Karl Huysmans écrit à Robert du Pontavice de Heussey (fils de Hyacinthe et premier biographe de Villiers) : J’ai beaucoup aimé Villiers et, comme vous, je me trouve, certains soirs […] hanté par l’évocation de l’écrivain qui fut, à coup sûr, avec Barbey d’Aurevilly, le plus étonnant causeur de ce temps. Je l’ai connu, il y a bien des années, en 1876, à La République des Lettres, où nous écrivions tous les deux […] Puis des fréquentations diverses, des goûts opposés d’existence nous éloignèrent. Après À Rebours, je le retrouvai. Il venait avec son enfant, le petit Totor, dîner le dimanche chez moi. Ce fut, pour ceux qui le virent alors, d’inoubliables fêtes ! Villiers si défiant, si légitimement sur ses gardes aussitôt qu’il apercevait des gens de lettres, ne bafouillait plus, comme il avait l’habitude de le faire dès qu’il croyait s’être trop livré et, se sentant au milieu d’amis éprouvés et d’admirateurs sûrs, à l’abri de tout larcin d’idées et de toute traîtrise, il s’emballait, parlait de sa vie alors, devenait tout à la fois lyrique et réaliste, ironique et fol. […] Après le repas, il se mit au piano et perdu, hors du monde, chanta de sa voix frileuse et fêlée des morceaux de Wagner dans lesquels il immisçait des refrains de caserne, raccordant le tout par des rires stridents, des calembredaines toquées, des vers étranges. Au reste, personne n’eut au même degré que lui la puissance d’exhausser la farce, et de la faire jaillir effarée dans les au-delàs ; il avait un punch toujours flambant dans la cervelle. Combien de fois l’ai-je vu, au saut du lit, à peine éveillé, fulgurant comme des soirs où, après le café, il nous narrait de spécieuses anecdotes, d’inimitables contes ![64]

En 1896, sept ans après la mort de Villiers de l’Isle-Adam, Remy de Gourmont écrit dans Le Mercure de France : Villiers fut de son temps au point que tous ses chefs-d’œuvre sont des rêves solidement basés sur la science et sur la métaphysique modernes, comme L’Ève future, comme Tribulat Bonhomet, cette énorme, admirable et tragique bouffonnerie, où vinrent converger, pour en faire la création peut-être la plus originale du siècle, tous les dons du rêveur, de l’ironiste et du philosophe. Ce point élucidé, on avouera que Villiers, être d’une effroyable complexité, se prête naturellement à des interprétations contradictoires : il fut tout ; nouveau Goethe, mais, si moins conscient, si moins parfait, plus acéré, plus tortueux, plus mystérieux, et plus humain, et plus familier. Il est toujours parmi nous et il est en nous, par son œuvre et par l’influence de son œuvre que subissent avec joie les meilleurs d’entre les écrivains et les artistes de l’heure actuelle.[65]

Tu nous fuis, comme fuit le soleil sous la mer,

Derrière un rideau lourd de pourpres léthargiques,

Las d’avoir splendi seul sur les ombres tragiques

De la terre sans verbe et de l’aveugle éther.

Tu pars, âme chrétienne, on m’a dit résignée,

Parce que tu savais que ton Dieu préparait

Une fête enfin claire à ton cœur sans secret,

Une amour toute flamme à ton amour ignée.

Nous restons pour encore un peu de temps ici,

Conservant ta mémoire en notre espoir transi,

Tels des mourants savourent l’huile du Saint-Chrême.

Villiers, sois envié comme il aurait fallu

Par tes frères impatients du jour suprême

Où saluer en toi la gloire d’un élu.[66]

Paul Verlaine

Stéphane Mallarmé et Joris-Karl Huysmans ont été désignés par Villiers de l’Isle-Adam pour être ses exécuteurs testamentaires ; la charge est immense : Axël est resté à l’état d’épreuves.

Épisode 3 – Axël

Le volume qui sort en janvier 1890 chez Quantin, cinq mois après la mort de Villiers, est considéré comme l’édition originale ; cependant Axël a paru à diverses reprises de façon fragmentée :

– Les 12 octobre, 7 et 14 décembre 1872, dans La Renaissance littéraire et artistique, une revue hebdomadaire qui donne trois livraisons, dont la version originelle de la première partie (ultérieurement intitulée « Le Monde religieux »).

– En octobre 1882, dans La Vie artistique, une revue mensuelle qui publie la quasi-totalité de la troisième partie (qui deviendra « Le Monde occulte »).

– Le 12 juillet 1884 dans La Vie militaire, une feuille hebdomadaire où paraissent des fragments de la future partie intitulée « Le Monde passionnel ».

– De novembre 1885 à juin 1886 dans La Jeune France, une revue mensuelle où sort la première version intégrale découpée en cinq parties ; les deuxième et troisième parties correspondent à la future deuxième partie (sic) intitulée « Le Monde tragique ».

– En avril 1887 dans La Revue indépendante, mensuelle, qui publie une « scène inédite pour Axël » intitulée Le Droit au silence, laquelle sera intégrée au « Monde tragique ».

– Enfin, le 28 juin 1887, le quotidien Gil Blas publie un fragment dit « L’invitation aux voyages » que l’on retrouve dans la quatrième partie de l’édition originale.

Axël est une œuvre-palimpseste ; sous le texte définitif, la trace des versions successives est vivace. L’auteur ajoute plus qu’il ne retranche, et tant pis si ces ajouts, souvent contradictoires, l’obligent à tout reprendre depuis le début.

Auguste Villiers de l’Isle-Adam était conscient de l’embrouillamini résultant des versions successives d’un poème dramatique plastique sans cesse en métamorphose ; c’est pourquoi il avait présenté Axël en personne, au cours d’une lecture-conférence boulevard des Capucines, à Paris, le soir du 28 février 1884.

Villiers s’était expliqué devant une salle quasi vide.

Mesdames, Messieurs,

Je me propose de vous lire quelques pages d’une étude de littérature dramatique où, par exception, il se trouve que l’intrigue, les « caractères », et l’action théâtrale, ne sont que d’intérêt secondaire.

Ce qui s’y impose comme seul digne de l’attention du spectateur, ce qui, réellement, est en cause et, au moins à quelques esprits, peut paraître impressionnant, est de toute autre nature que la « pièce » elle-même, laquelle n’en est que le voile.

C’est assez vous dire que le drame d’Axël n’est nullement écrit pour la scène et que la seule idée de sa représentation semble à l’auteur lui-même à peu près inadmissible.

[…] La grande anxiété humaine devant l’énigme de la vie n’est-elle pas, à tout prendre, un sentiment… comme un autre ?…

[…] Maintenant, le crime de penser à des choses profondes serait-il à ce point irrémissible aux yeux des gens du monde qu’un auteur accusé et convaincu de lèse-frivolité dût s’excuser, avec hypocrisie, d’avoir tenté d’incarner, dans une action scénique, une conception d’ordre transcendantal ?… — Non – Du moins, je l’espère.

Villiers lit quelques scènes ; puis il s’interrompt, en suspens.

La grande anxiété humaine devant l’énigme de la vie

Au lendemain de la mort de leur ami, en août 1889, Joris-Karl Huysmans et Stéphane Mallarmé retournent dans la petite maison de Nogent-sur-Marne que Villiers de l’Isle-Adam occupait avant son hospitalisation. Ils en rapportent un stère d’épreuves, de papiers, de notes relatifs à Axël dont la troisième partie est un labyrinthe de corrections sur placards[67] qu’ils confient au chargé de pouvoir de la maison Quantin, Gustave de Malherbe.

Axël paraît à la mi-janvier 1890. L’œuvre est imprimée en un volume in-octavo de 300 pages, sous couverture saumon, vendu 7 francs 50.

Dans un appendice, Huysmans et Mallarmé ont rédigé cette note : Cent quatre-vingt-douze pages de ce livre étaient imprimées, lorsque Villiers de l’Isle-Adam mourut. Il avait encore corrigé deux feuilles, remanié la partie d’Axël comprise entre la page 193 et la page 235, mais il ne s’était pas décidé pourtant à donner le bon à tirer aux éditeurs. Enfin les soixante-dix dernières pages ont été retrouvées telles quelles en épreuves, à peine relues, composées sur le texte autrefois inséré dans une revue, La Jeune France.

Il convient de spécifier maintenant qu’à diverses reprises Villiers notifia sa ferme résolution de modifier toute la fin d’Axël. À sa probité de parfait artiste, des scrupules de conscience s’ajoutaient ; il jugeait qu’au point de vue catholique son livre n’était pas suffisamment orthodoxe, et il voulait que la croix intervînt dans la scène qui dénoue le drame. Il était dès lors forcé de reprendre Axël en sous-œuvre…

Suit ce qu’il est convenu d’appeler « les ajouts chrétiens ».[68] L’équivalent de deux feuillets environ que Villiers n’aura pas eu le temps d’intégrer à son œuvre (au risque, il le savait, de la désintégrer.)

Qu’avait-il écrit qui l’avait toujours inquiété, et qui, à la veille de mourir, le terrifiait ?

Axël — drame du Renoncement, évangile de la Mort — se termine par le suicide des deux protagonistes principaux ; un acte condamné par l’Église catholique, apostolique et romaine ; le pire péché du croyant.

Ce qui fait précisément le caractère unique et captivant d’Axël, c’est la lutte, contre un pessimisme foncier et irréductible, d’une pensée religieuse qui n’est ni assez faible pour s’effacer, ni assez forte pour s’imposer ; c’est le reflet du douloureux dualisme qui déchira toute sa vie l’âme d’un poète qui fut en même temps l’un des plus passionnés penseurs de son temps.[69]

Remontons aux sources de l’Œuvre.

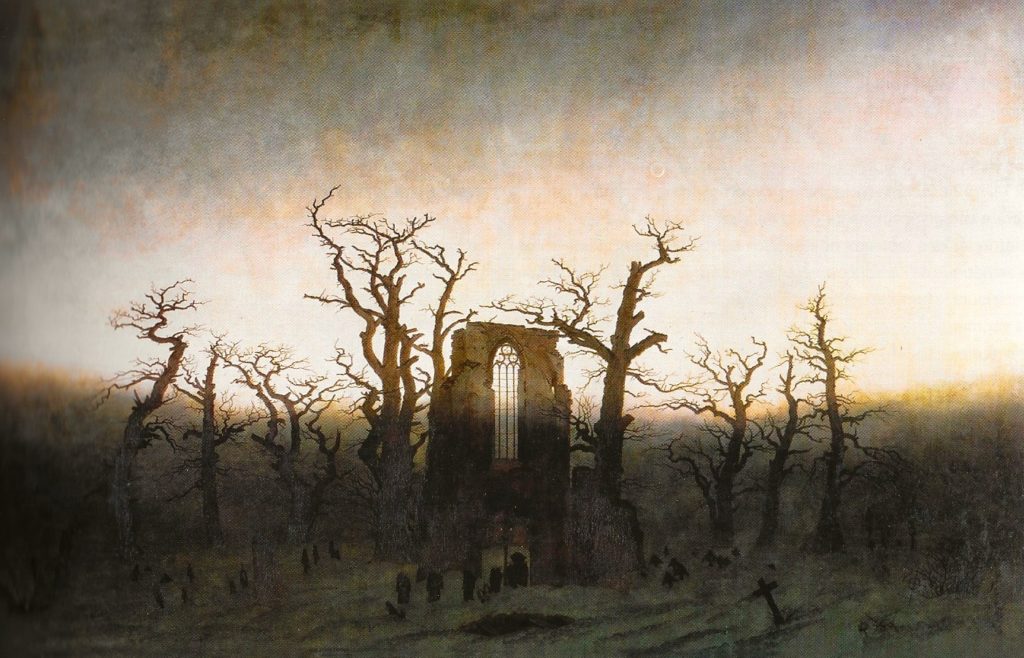

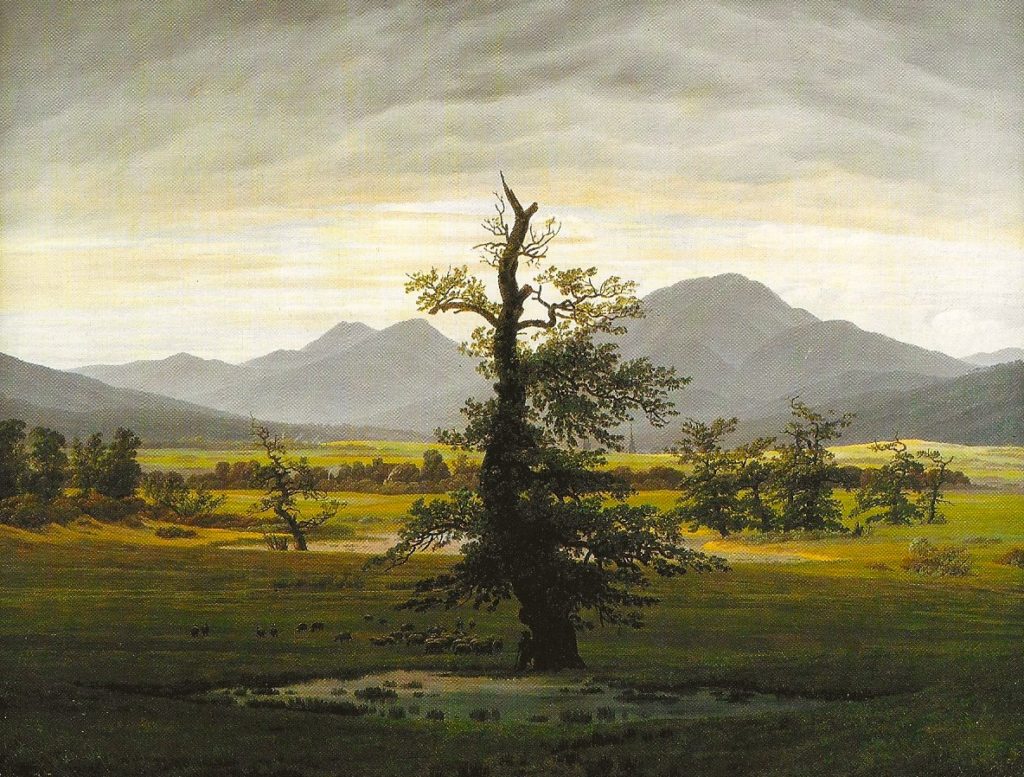

Très influencé, à ses débuts, par Alfred de Musset et Victor Hugo, Villiers de l’Isle-Adam s’inscrit dans la tradition du théâtre romantique. Le Romantisme est le berceau du Symbolisme ; Villiers est né au sein du premier, il s’est épanoui avec le second.

Citons aussi le Faust de Goethe et les opéras de Wagner, en particulier Tannhäuser, Tristan et Iseult, L’Anneau du Nibelung (L’Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux). Axël est « une œuvre d’art total », selon l’idéal wagnérien. Villiers aurait voulu écrire lui-même la musique de scène, et, sans doute aussi, incarner le rôle-titre… l’auteur était fasciné par les acteurs, très éloquent lui-même.

Citons enfin Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; à l’instar de Gustave Flaubert et de Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam connaissait par cœur l’Introduction à la philosophie de Hegel d’Augusto Véra (traduit en français en 1855[70]) à défaut d’avoir lu le philosophe allemand « dans le texte » (impénétrable s’il en est !)

Villiers a foi en Dieu et en la dialectique d’Hegel : thèse, antithèse, synthèse. Il conçoit l’Idéalisme hégélien ainsi qu’une hygiène mentale consistant à penser « contre soi » afin d’atteindre une sorte de réconciliation entre le singulier et l’universel (l’opposition est à la fois dépassée et conservée, recrée dans une forme autre).

Villiers de l’Isle-Adam a rêvé toute sa vie de concilier le Christianisme (il est croyant, sentimentalement attaché à la religion catholique), l’Occultisme (qui l’a ébloui mais ne l’a pas éclairé) et l’Idéalisme (autrement dit la formidable capacité de l’esprit humain à réinventer le monde en permanence).

Argile retravaillée sans cesse par les rires et les rêves de son auteur, Axël est une création continue d’Auguste Villiers de l’Isle-Adam lui-même.

Né en 1838 dans une des plus vieilles familles de France, en Bretagne, Jean Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l’Isle-Adam, est pétri d’un catéchisme antique enseigné aux fidèles dans des Missels romains aux reliures de cuir noir ; Homélies, Méditations, Imitations, Petits Paroissiens et Bréviaires ; papier bible froissé dont les pages sont marquées par des images pieuses de la Sainte Vierge et du Christ en Gloire ; enluminures médiévales de La légende dorée[71] et des Livres d’Heures ; iconographie merveilleuse qui confère au catholicisme sa grandeur.

Villiers était attaché à la religion catholique qu’il critiquait constamment, refusant de borner son intelligence. Il prenait un malin plaisir à inventer de nouveaux blasphèmes et s’amusait beaucoup des cris d’orfraie poussés par Huysmans, doctrinaire et sentencieux (comme souvent les nouveaux convertis), horrifié par l’hétérodoxie de son ami.

Jeune artiste convaincu de sa vocation, arrivé à Paris dans les années 1860, Villiers de l’Isle-Adam a respiré l’air du temps — et notamment les effluves émanant des traités d’Éliphas Levi, le grand manitou des salons.

On a longtemps considéré Axël comme une œuvre hermétique majeure. Pour Victor-Émile Michelet, poète ésotérique « martiniste »[72], Villiers de l’Isle-Adam est un des plus purs représentants de l’Initiation celtique[73]. Une idée reçue que certains groupes de type « identitaire » brandiront tel un étendard pendant près d’un siècle après la mort de Villiers. Il faudra attendre le milieu des années 1980, et notamment la parution des Œuvres complètes dans la bibliothèque de La Pléiade, en 1986, avec son appareil critique magnifique — nous ne remercierons jamais assez Alain Raitt et Pierre-Georges Castex —, pour que cette aura pernicieuse se dissipe.

Villiers de l’Isle-Adam était curieux, il s’est documenté. Il aimait passer des heures en bibliothèque pour lire et confectionner des dossiers sur les sujets qui l’intéressaient. L’Auguste connaissait Jacob Boehme[74] et Emmanuel Swedenborg[75] ; il a cherché Dieu de différentes manières, parfois dans un esprit « faustien » — tel un défi lancé à sa Foi.

Villiers de l’Isle-Adam était un passant sidéré par la grande énigme de la Vie. Toute son œuvre en témoigne, et Axël plus encore, unique en son style : hyper lyrique, sonore et musical ; enrichi de mots nouveaux qui semblent avoir toujours été parlés. Axël est une création de langage telle qu’en rêvait Mallarmé.

L’occultisme de Villiers de l’Isle-Adam est essentiellement symbolique ; Maurice Maeterlinck, William Butler Yeats, Paul Claudel et, pour ne citer que les principaux, Jorge Luis Borges, en porteront la trace.

Le miracle, c’est que cette tragédie des âmes, qui ne s’adresse qu’à l’intelligence, ait conservé le don de bouleverser les cœurs.[76]

Axël

L’action se passe […] vers l’an 1828. (Dix ans avant la naissance de Villiers de l’Isle-Adam.) La première partie, en un monastère de Religieuses-trinitaires, le cloître de Sainte-Apollodora, situé sur les confins du littoral de l’ancienne Flandre française. Les trois autres parties, dans l’est de l’Allemagne septentrionale, en un très vieux château fort, le burg des margraves d’Auërsperg…

Les personnages principaux sont : Axël d’Auërsperg et Sara de Maupers ; l’Abbesse et l’Archidiacre ; le commandeur Kaspar d’Auërsperg et Maître Janus.

PREMIÈRE PARTIE : LE MONDE RELIGIEUX

Nous sommes dans le chœur de la chapelle de Sainte-Appolodora.

Sara de Maupers, l’Abbesse, l’Archidiacre, puis Sœur Aloyse sont en scène.

La jeune Sara doit prononcer ses vœux cette nuit même, autrement dit elle va « épouser sa Foi » et sortir du monde séculier. On attend qu’elle renonce à l’agenda humain, mais la nubile reste de marbre.

SŒUR ALOYSE, une converse, murmure à l’oreille de Sara

Sara, souviens-toi de nos roses, dans l’allée des sépultures ! Tu m’es apparue comme une sœur inespérée. Après Dieu, c’est toi. Si tu veux que je meure, je mourrai. Rappelle-toi mon front appuyé sur tes mains pâles, le soir, au tomber du soleil. Je suis inconsolable de t’avoir vue. Hélas ! tu es la bien-aimée !… J’ai la mélancolie de toi. Je n’ai de force que vers toi.

[…]

L’ABBESSE, confessant ce qu’elle pense de Sara à l’Archidiacre

Certes, il faut la sauver ! d’elle-même ! Et, si elle a dans le cœur quelque ivraie infernale, la lui déraciner pour son salut ! — Et tenez, mon père, voyez jusqu’où va la séductive puissance de cette jeune fille ! J’avais prié la plus jeune de nos converses, Sœur Aloyse, qui est un cœur simple et une âme d’ange, de rechercher sa compagnie. […] Qu’est-il arrivé ? une chose inattendue, invraisemblable. — Le visage, l’extraordinaire beauté de mademoiselle de Maupers ont fasciné très profondément Sœur Aloyse : elle en est devenue silencieuse et comme éblouie.

[…]

L’ARCHIDIACRE, devenu pensif

Ténébreuse orpheline, en effet, que tant de livres devaient tenter et séduire !

L’ABBESSE

Prenez au sérieux ce que je dis : je la crois douée du don terrible, l’Intelligence.

L’ARCHIDIACRE, grave

Alors, qu’elle tremble, si elle ne devient pas une sainte ! La rêverie a perdu tant d’âmes ! — Surtout en une femme, ce don devient plus souvent une torche qu’un flambeau… Allons, qu’elle ne lise plus, jusqu’à ce que sa foi, bien raffermie, lui éclaire le néant des pages humaines.

[…]

L’ARCHIDIACRE, s’adressant à Sara

Oh ! si tu ne comprends pas encore l’esprit de nos dogmes, si ton argile en frémit, qu’il te soit permis de les approfondir, puisque Dieu t’a faite si étrangement studieuse et persévérante, comme si tu étais appelée à devenir pareille aux plus grandes saintes. — Negligentiae mihi videtur si non studemus quod credimus intelligere[77], dit, avec un grand bonheur d’expression, saint Anselme. Mais étudie avec humilité, et, surtout, d’un cœur toujours simple, si tu veux avancer dans la science de Dieu : — ainsi tu garderas cette dignité de l’Espérance, sans laquelle l’humilité même n’a point de valeur parfaite… et bientôt, sans doute, une grâce t’enseignera que l’unique moyen de comprendre, c’est de prier. […] La Foi n’est-elle pas l’unique preuve de toute chose ? Aucune autre, fournie par les sens ou la raison, ne satisferait, tu le sais d’avance, ton esprit. Dès lors, à quoi bon même chercher ?… Croire, n’est-ce pas se projeter en l’objet de sa croyance et s’y réaliser soi-même ? Affirme, comme tu es affirmée : va, c’est le plus sage !… […] Alors que tu n’étais pas, hier enfin, Dieu crut bien en toi, puisque te voici, toute appelée hors du Nul par la Foi créatrice ! Rends-Lui donc l’écho de son appel ! À toi de croire en Lui ! À ton tour de Le CRÉER en toi, de tout l’être de ta vie. Tu es ici-bas non pour chercher des « preuves », mais pour témoigner si, par l’amour et par la foi, tu pèses le poids du salut. […] Sara ! ton anneau de fiancée brille sur cet autel. J’aime Dieu, cela signifie « Dieu m’aime », te dis-je !… Aime donc, et fais ce que tu voudras, ensuite ! s’est écrié saint Augustin.

[…]

L’Archidiacre découvre le saint-Chrême, l’Abbesse et les nonnes s’agenouillent.

L’ARCHIDIACRE, à Sara

Réponds ! acceptes-tu la Lumière, l’Espérance et la Vie ?

SARA, d’une voix grave, très distincte et très douce

Non.

D’un simple « NON » Sara renonce à la religion.

DEUXIÈME PARTIE : LE MONDE TRAGIQUE

Nous sommes dans la grande salle d’un château fort médiéval, au crépuscule.

Le Commandeur Kaspar d’Auërsperg se moque de son jeune cousin, Axël d’Auërsperg, ermite féru de sciences hermétiques.

LE COMMANDEUR

Que tu joues au Moyen Âge, — soit ! Ici, c’est fait exprès ; la chose est innocente, et non, même, sans quelque grandeur. Mais pousser le travestissement jusqu’à rénover les souffleurs du Grand-Œuvre ! à grand renfort de cornues et de matras à tubulures ! rêver l’alliage du mercure et du soufre… ah ! je ne puis y croire encore. […] Je m’appelle la vie réelle, entends-tu ? Est-ce donc en se montant l’imagination (et ceci dans des manoirs à créneaux qui n’ont plus le sens commun et ne représentent, désormais, que des curiosités historiques tolérées pour la distraction des voyageurs), qu’on peut arriver à quelque chose de tangible et de stable ? Sors de ce tombeau suranné ! Ton intelligence a besoin d’air. Viens avec moi ! Je te guiderai, là-bas, à la cour, où l’intelligence n’est rien sans l’esprit de conduite.

Finalement Axël comprend que son cousin ne s’intéresse qu’à l’argent (et notamment à un trésor ancestral caché). Il le tue.

TROISIÈME PARTIE : LE MONDE OCCULTE

Maître Janus, père spirituel d’Axël, mage entre tous les mages, entre en scène.

MAÎTRE JANUS

Qui peut rien connaître, sinon ce qu’il reconnaît ? Tu crois apprendre, tu te retrouves : l’univers n’est qu’un prétexte à ce développement de toute conscience. La Loi, c’est l’énergie des êtres ! c’est la Notion vive, libre, substantielle, qui, dans le Sensible et l’Invisible, émeut, anime, immobilise ou transforme la totalité des devenirs. — Tout en palpite ! — Exister, c’est l’affaiblir ou la renforcer en soi-même et se réaliser, en chaque pulsation, dans le résultat du choix accompli. — Tu sors de l’Immémorial. Te voici, incarné, sous des voiles d’organisme, dans une prison de rapports. — Attiré par les Aimants du Désir, attract originel, si tu leur cèdes, tu épaissis les liens pénétrants qui t’enveloppent. La Sensation que ton esprit caresse va changer tes nerfs en chaînes de plomb ! Et toute cette vieille Extériorité, maligne, compliquée, inflexible — qui te guette pour se nourrir de la volition-vive de ton entité — te sèmera bientôt, poussière précieuse et consciente, en ses chimismes et ses contingences, avec la main décisive de la Mort. La Mort, c’est avoir choisi. C’est l’Impersonnel, c’est le Devenu.

[…]

Sache une fois pour toujours qu’il n’est d’autre univers pour toi que la conception même qui s’en réfléchit au fond de tes pensées […] Et tu en fais partie ! — Où ta limite, en lui ? Où la sienne, en toi ?… C’est toi qu’il appellerait l’ « univers » s’il n’était aveugle et sans parole ! […] la Vérité n’est, elle-même, qu’une indécise conception de l’espèce où tu passes et qui prête à la Totalité les formes de son esprit. Si tu veux la posséder, crée-la ! comme tout le reste ! Tu n’emporteras, tu ne seras que ta création. Le monde n’aura jamais, pour toi, d’autre sens que celui que tu lui attribueras. Grandis-toi donc, sous ses voiles, en lui conférant le sens sublime de t’en délivrer !

[…]

AXËL, perdu dans ses pensées

Au nom de quelle vérité l’Homme pourrait-il condamner une doctrine, si ce n’est au nom d’une autre doctrine, de principes aussi discutables que ceux de la première ? Et, autre âge, autres principes. La Science constate, mais n’explique pas : c’est la fille aînée des chimères : toutes les chimères sont donc, au même titre que le monde — la plus ancienne ! — quelque chose de plus que le Néant… (Un silence, puis, brusquement) Ah ! que m’importe ! c’est trop sombre ! je veux vivre ! je veux ne plus savoir ! — L’or est le hasard, voilà le mot de la Terre. — Sphères de l’Élection sacrée, puisque vous aussi n’êtes jamais que possibles, adieu !

MAÎTRE JANUS

C’est à toi de rendre réel ce qui, sans ton vouloir, n’est que possible. Acceptes-tu la Lumière, l’Espérance et la Vie ?

AXËL, après un grand silence et relevant la tête

NON.

Axël désavoue l’Occultisme (les sciences cachées, réservées aux seuls initiés) ; il renonce au côté obscur de la force.

QUATRIÈME PARTIE : LE MONDE SPIRITUEL

Où l’on a confirmation qu’Axël d’Auërsperg et Sara de Maupers sont bien apparentés. Le blason de leurs deux familles présente une Tête-de-mort ailée, la même que celle des faire-part de décès en Bretagne, symbole de l’élévation spirituelle par la mort.

Nous sommes dans la galerie des sépultures, sous les cryptes du burg d’Auërsperg. Axël et Sara repoussent la tentation de l’or, puis celle de l’amour terrestre.

Infiniment épris l’un de l’autre, les deux âmes sœurs préfèrent en rester là — en cet instant suprême de leur Amour éclos — ou plutôt s’en échapper immédiatement avant le début de la fin.

AXËL, levant la coupe de poison

Vieille Terre, je ne bâtirai pas les palais de mes rêves sur ton sol ingrat : je ne porterai pas de flambeau, je ne frapperai pas d’ennemis. Puisse la race humaine, désabusée de ses vaines chimères, de ses vains désespoirs, et de tous les mensonges qui éblouissent les yeux faits pour s’éteindre — ne consentant plus au jeu de cette morne énigme, — oui, puisse-t-elle finir, en s’enfuyant indifférente, à notre exemple, sans t’adresser même un adieu.

Axël et Sara boivent la coupe… les voici gisants, entrelacés, sur le sable de l’allée funéraire.

Cependant, au lieu de faire revenir Maître Janus, comme prévu initialement, Villiers de l’Isle-Adam conclut in extremis son poème dramatique par cette didascalie qui change le mot de la fin :

… on entend, du dehors, les murmures éloignés du vent dans le vaste des forêts, les vibrations d’éveil de l’espace, la houle des plaines, le bourdonnement de la VIE[78].

©FélicieDubois, février 2020

[1] Villiers de l’Isle-Adam, Stéphane Mallarmé (Librairie de l’Art indépendant, 1890).

[2] Lorenzaccio – Acte III scène III, Alfred de Musset (Revue des Deux Mondes, 1834).

[3] Alfred de Musset intime, souvenir de sa Gouvernante, Madame Martellet, alias Adèle Colin (Librairie Félix Juven, 1906).

[4] Lorenzaccio, op. cit.

[5] Ibidem.

[6] Les Villiers de l’Isle-Adam portent un blason d’or au chef d’azur chargé d’un dextrochère d’argent, vêtu d’hermine, mouvant du flanc senestre de l’écu, et portant un fanon brochant sur le tout. Leurs devises : Va oultre ! et La main à l’œuvre. Cf. Les Ancêtres parisiens de Villiers de l’Isle-Adam, Max Prinet (Le Mercure de France, 1928) ; Villiers de l’Isle-Adam, historien de sa Maison, Pierre-Georges Castex (in : Revue du Nord, tome 36, 1954) ; Villiers de l’Isle-Adam défenseur de son nom E. Drougard (in : Annales de Bretagne, Tome 62, 1955).

[7] Villiers de l’Isle-Adam, Robert du Pontavice de Heussey (Savine, 1893).

[8] Deux Essais de Poésie : Ballade et Zaïra, Villiers de l’Isle-Adam (Tinterlin & Cie, 1858). Nota Bene : les Œuvres complètes de Villiers sont disponibles dans la collection La Pléiade aux éditions Gallimard (Édition établie par Alan Raitt et Pierre-Georges Castex avec la collaboration de Jean-Marie Bellefroid, deux volumes, 1986.) Certains ouvrages — L’Ève future et Contes cruels — sont également disponibles en poche (Folio classique).

[9] Premières Poésies, Villiers de l’Isle-Adam (Scheuring, 1859).

[10] Isis, Auguste Villiers de l’Isle-Adam (Dentu, 1862).

[11] Mon cœur mis à nu, Charles Baudelaire (Quantin, 1887).

[12] Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, Charles Baudelaire (Dentu, 1861).

[13] Isis, op. cit.

[14] Génie du Christianisme, François-René de Chateaubriand (Migneret, 1802).

[15] Villiers de l’Isle-Adam, Stéphane Mallarmé, op. cit.

[16] Ibidem.

[17] Ibid.

[18] Citant ici le Traité des Causes secondes de l’abbé Trithème (1462-1516), maître spirituel de Paracelse, l’un des fondateurs de la Rose-Croix.

[19] Ainsi que Mallarmé orthographie les mots « poëme » et « poësie » en hommage au nom d’Edgar Alan Poë qu’il écrit toujours avec un tréma.

[20] Correspondance complète – Lettre du 16 novembre 1885 (Gallimard, 1995).

[21] Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Stéphane Mallarmé (Revue Cosmopolis, 1897).

[22] Charles Baudelaire est mort des suites d’un AVC qui l’avait rendu aphasique un mois précédant cette lettre.

[23] Correspondance générale, Auguste Villiers de l’Isle-Adam (Mercure de France, 1962).

[24] Souvenir, In : Chez les passants (Comptoir d’édition, 1890).

[25] La Révolte, Auguste Villiers de l’Isle-Adam (Alphonse Lemerre, 1870).

[26] Lettres de Richard et Cosima Wagner à Judith Gautier (Gallimard, 1964).

[27] Igitur ou la Folie d’Elbehnon, Stéphane Mallarmé (Gallimard, 1925).

[28] Claire Lenoir, Auguste Villiers de l’Isle-Adam (Revue des Lettres et des Arts, 1867).

[29] Henri Murger (1822-1861), romancier, auteur des Scènes de la vie de Bohême (Michel Lévy, 1871).

[30] Écrit sur l’album de Madame N. de V. In : Jadis et Naguère, Paul Verlaine (Vanier, 1884).

[31] Journal, Jules et Edmond de Goncourt (Imprimerie Nationale, 1956).

[32] Le hareng saur – in : Le Coffret de santal, Charles Cros (Alphonse Lemerre, 1873).

[33] Le Livre des Masques, Remy de Gourmont (Mercure de France, 1896).

[34] Journal, Jules et Edmond de Goncourt (Imprimerie Nationale, 1956).

[35] Travaux entrepris dans le cadre d’un « nouvel ordre moral » prôné par les ultras-conservateurs qui espèrent encore une restauration monarchique.

[36] D’où il continue d’occuper la fonction de « gérant » d’une feuille mondaine intitulée Paris-Plaisirs…

[37] Elën, Villiers de l’Isle-Adam (Imprimerie Poupart-Davyl, 1865, hors commerce).

[38] Morgane, Villiers de l’Isle-Adam (Imprimerie Guyon Francisque, 1866, hors commerce).

[39] La Révolte, Villiers de l’Isle-Adam (Alphonse Lemerre, 1870).

[40] Le Nouveau Monde, Villiers de l’Isle-Adam (Richard et Cie, imprimeurs-éditeurs, 1880).

[41] Dans laquelle paraît Claire Lenoir et L’Intersigne.

[42] Tel que Villiers le définit lui-même dans un « Avis au lecteur ».

[43] Villiers de l’Isle-Adam, Stéphane Mallarmé (Librairie de l’Art indépendant, 1890).

[44] L’Amour suprême, Villiers de l’Isle-Adam (Brunhoff, 1886).

[45] Tribulat Bonhomet, Villiers de l’Isle-Adam (Tresse et Stock, 1887).

[46] Histoires insolites, Villiers de l’Isle-Adam (Quantin, 1888).

[47] Nouveaux contes cruels, Villiers de l’Isle-Adam (Librairie illustrée, 1888).

[48] Villiers de l’Isle-Adam, Stéphane Mallarmé, op. cit.

[49] Villiers de l’Isle-Adam, ibidem.

[50] Deux augures, In : Contes cruels, Comte de Villiers de l’Isle-Adam (Calmann-Lévy, 1883).

[51] Le Convive des dernières fêtes, In : Contes cruels, op. cit.

[52] L’Appareil pour l’analyse du dernier soupir, In : Contes cruels, op. cit.

[53] À Rebours, Joris Karl Huysmans (Charpentier, 1884).

[54] Correspondance complète, Stéphane Mallarmé (Gallimard, 1995).

[55] L’Évasion, Villiers de l’Isle-Adam (Tresse et Stock, 1891).

[56] Jules Destrée (1863-1936) ; homme politique et écrivain belge ; ministre des Sciences et des Arts, il fonda l’Académie royale de langue et de littérature françaises en 1920.

[57] Lettres inédites à Jules Destrée, J.-K. Huysmans (Gustave Vanwelkenhuyzen&Droz/Minard, 1967).

[58] Correspondance générale, Villiers de l’Isle-Adam (Mercure de France, 1962).

[59] Publiée en volume chez Brunhoff en 1886.

[60] Correspondance, Mallarmé, tome III (Gallimard, 1965).

[61] Pour Villiers, « bête » n’est pas synonyme « d’imbécile ». Il s’agit simplement de quelqu’un qui n’a « pas de lettres », un illettré (comme Marie Dantine).