Guillaume Apollinaire – 2 : Alcools

Guillaume Apollinaire

1880-1918

II

Le 8 février 1909, Catulle Mendès[1] — à qui Guillaume Apollinaire doit la publication des premiers contes de L’Hérésiarque[2] dans La revue blanche — meurt en sautant (trop tôt) d’un train en gare de Saint-Germain-en-Laye.

Ci-gît le Symbolisme in fine.

La Chanson du Mal-Aimé

Dans la gazette Les Marges de son ami Eugène de Montfort, sous le pseudonyme de Louise Lalanne[3], Guillaume Apollinaire, avec deux L, s’intéresse à ses contemporaines : Judith Gautier[4] ; Anna de Noailles[5] ; Pauline Mary Tarn, dite « Renée Vivien », née le 11 juin 1877 à Londres & morte le 18 novembre 1909 à Paris, nous y reviendrons — sans oublier la multiple, l’adorable Colette, Sidonie-Gabrielle Colette, née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en Puisaye & morte le 3 août 1954 à Paris.

Dans la même revue et sous son nom de Guillaume Apollinaire, il signe la collection des Contemporains pittoresques (Jarry, Gourmont, Moréas, Mendès) « où se reflète sa curiosité des êtres exceptionnels, hors série, constituant par eux-mêmes une sorte de preuve de ce qu’il y a de richesse et d’infinie diversité dans l’espèce humaine. »[6]

Le 1er mai de la même année — 1909 annus mirabilis ! — Guillaume Apollinaire publie une première version de La Chanson du Mal-Aimé au Mercure de France.[7]

[…]

Mon beau navire ô ma mémoire

Avons-nous assez navigué

Dans une onde mauvaise à boire

Avons-nous assez divagué

De la belle aube au triste soir[8]

[…]

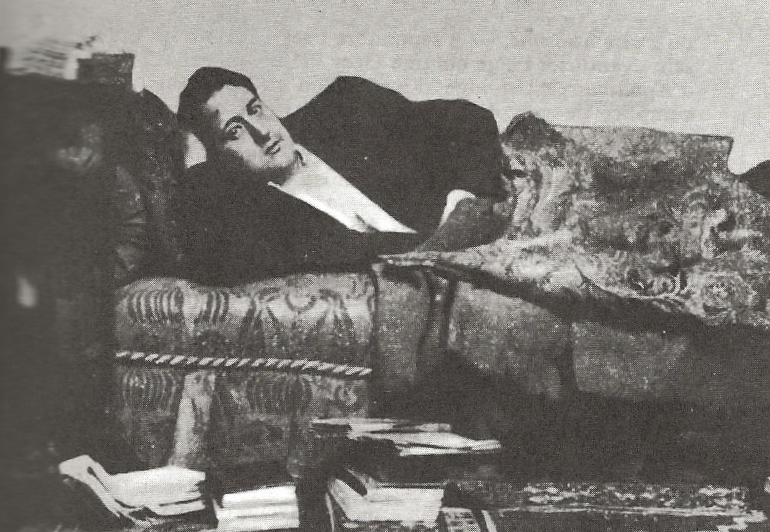

Au mois d’octobre, Guillaume Apollinaire quitte la rue Henner pour la rue Gros, à Auteuil, afin de se rapprocher de Marie Laurencin et sa mère, couturière, qui vivent à présent rue La Fontaine.

« Rue Gros, Marie fut naturellement appelée à prendre soin de l’intérieur de Guillaume et même à tremper de temps en temps sa soupe[9] », écrit André Billy[10] en 1947. « Cela était peu de son goût. En retour, il lui rendit l’inappréciable service de libérer sa personnalité encore hésitante et de faire de la bonne élève de l’Académie Jullian (sic) l’enchanteresse au cœur tourmenté, dont il fut tourmenté lui-même au point de ne pas pouvoir parfois retenir ses plaintes. Marie lui échappa toujours plus ou moins, et il en souffrait. »[11]

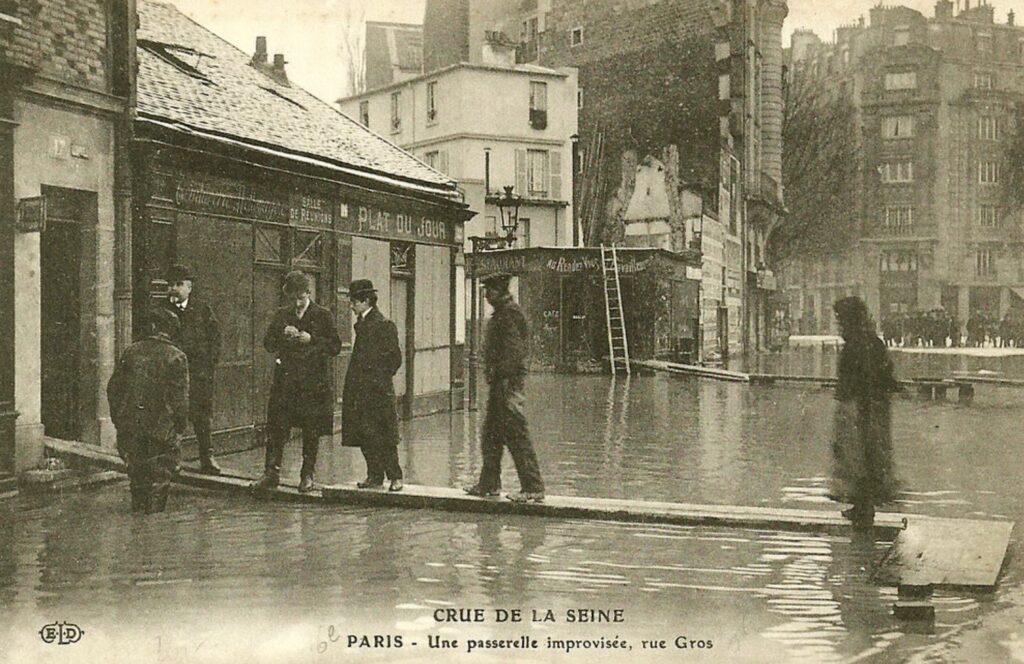

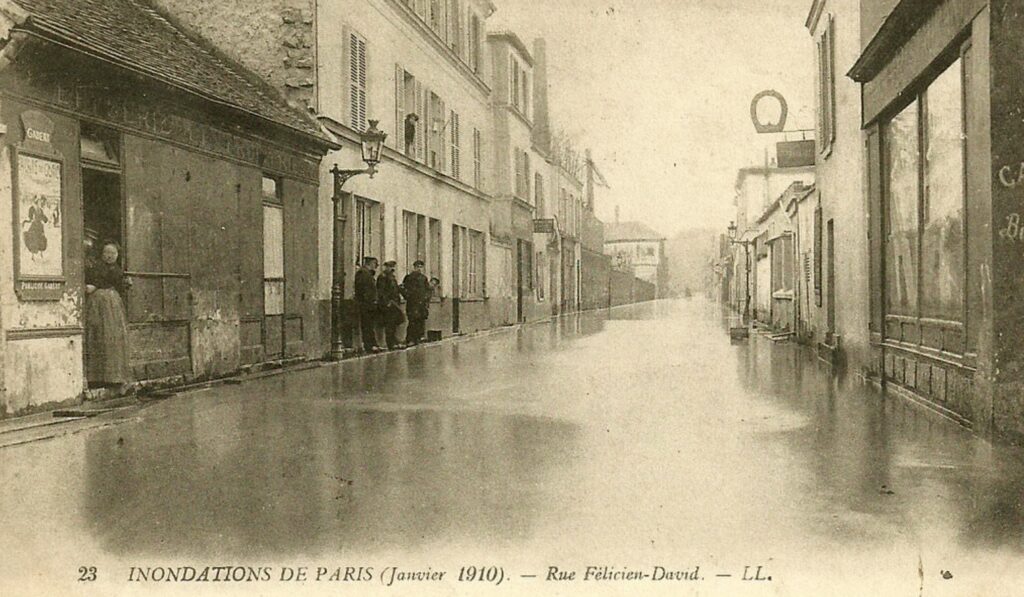

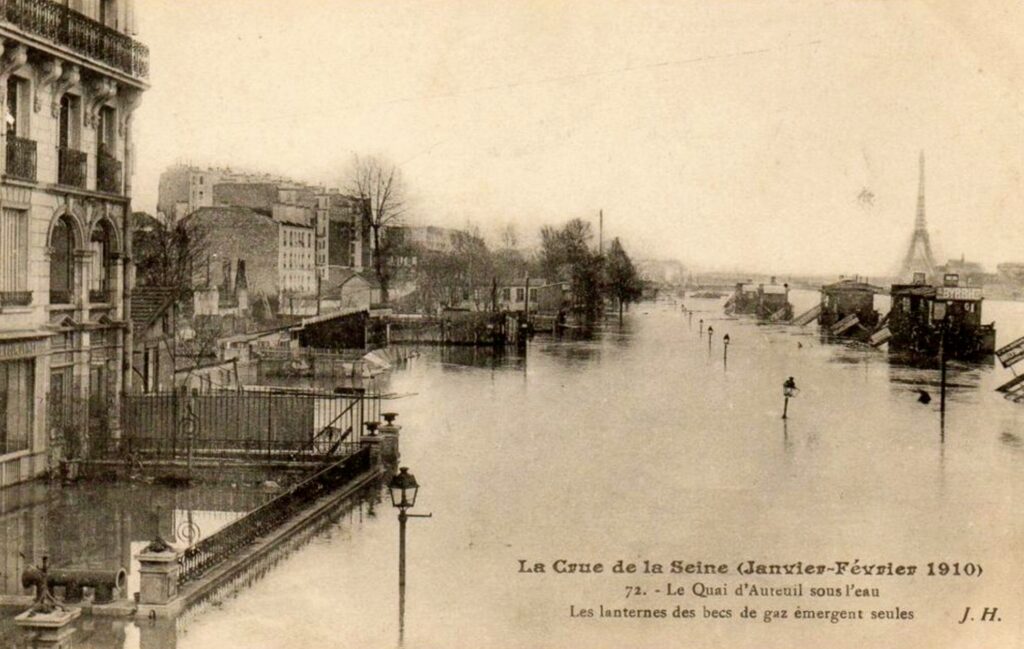

Les inondations de l’hiver 1910 sont terribles pour les quartiers parisiens en bord de Seine. Comme les enfants, le poète s’amuse. Le 25 janvier, Guillaume Apollinaire publie dans le journal L’Intransigeant[12] ses Impressions d’un inondé :

J’habite au premier étage d’une vieille petite maison de la rue Gros, à Auteuil.

Vendredi matin, au moment où je sors de chez moi, on m’apprend que la rue voisine, la rue Félicien-David, est inondée. J’y vais aussitôt et je me réjouis du spectacle charmant et imprévu qui m’apparaît. Me voici, non pas à Venise, comme disent les journaux, mais dans une petite ville de la Hollande.

Il m’en souvient à Dordrecht, des maisons basses se miraient ainsi dans un canal où les rayons d’un pâle soleil mettaient parfois d’éblouissants reflets. À Dordrecht comme dans cette rue de Paris, une barque venait au loin, avec un rameur, un chien et, debout, une dame bien habillée près d’un monsieur mélancolique …

Les catastrophes ne m’effraient pas : enfant, j’ai assisté à un tremblement de terre et, les secousses finies, j’en espérais encore …

[…]

Rue Gros, l’eau est arrivée devant chez moi. Des ouvriers murent la porte de ma maison jusqu’à la hauteur de cinquante centimètres pour empêcher que le flot inonde le rez-de-chaussée. Les enfants s’amusent, enchantés de ce qui arrive. Une jeune commère dit à un monsieur, du ton dont elle parlerait de gens qu’elle aurait invités à une soirée :

« Nous attendons l’Yonne, le Loing, l’Armançon et le Seraing. »

Et le monsieur de répondre :

« Plus on est de fous, plus on rit. »

[…]

Les habitants du rez-de-chaussée viennent de me prier de les laisser mettre leurs meubles chez moi, à l’abri de l’inondation. Et peu après, c’est un entassement désolant de lits, de sièges, d’armoires, de tables, de linge, de touchants souvenirs de famille. On espère que le flot n’atteindra pas mon premier étage.

Qui sait ?

Je boucle ma valise et je m’en vais, abandonnant mes livres. Ce soir personne ne couchera dans la petite maison d’Auteuil.

En bas, dans les couloirs, l’onde coule avec un doux murmure. Elle ne paraît pas méchante … False as water …

Des planches me conduisent presque à pied sec vers une barque qui me mène sur la rive de la rue Théophile-Gautier que gagne aussi l’inondation.

Pont d’arc-en-ciel encore et l’eau monte toujours …

… Il neige …[13]

Puis, le 27 janvier, Guillaume Apollinaire écrit dans Paris-Journal[14] :

L’inondation exalte les gens de lettres. Jean Moréas s’est hier longuement accoudé sur le parapet du pont Notre-Dame ; André Gide, l’un des rares habitants d’Auteuil à l’abri des eaux, souriait malicieusement en regardant l’eau envahir le majestueux vestibule de la demeure du poète Vielé-Griffin, quai de Passy.

Maurice Barrès va rêver devant la rue Félicien-David : de l’eau, de la volupté et de la mort ! On sait que les spectacles de dévastation éveillent son lyrisme comme ils facilitaient celui de Chateaubriand, ainsi que l’a éloquemment démontré Charles Maurras.

Au fait, l’illustre théoricien du néo-monarchisme goûte modérément les joies de l’inondation ; assis dans un canot de sauvetage, on put le voir descendre tristement la rue de Verneuil, prêtant une oreille vainement attentive aux recommandations de son rameur :

« Penchez donc pas à gauche, bon sang ! »[15]

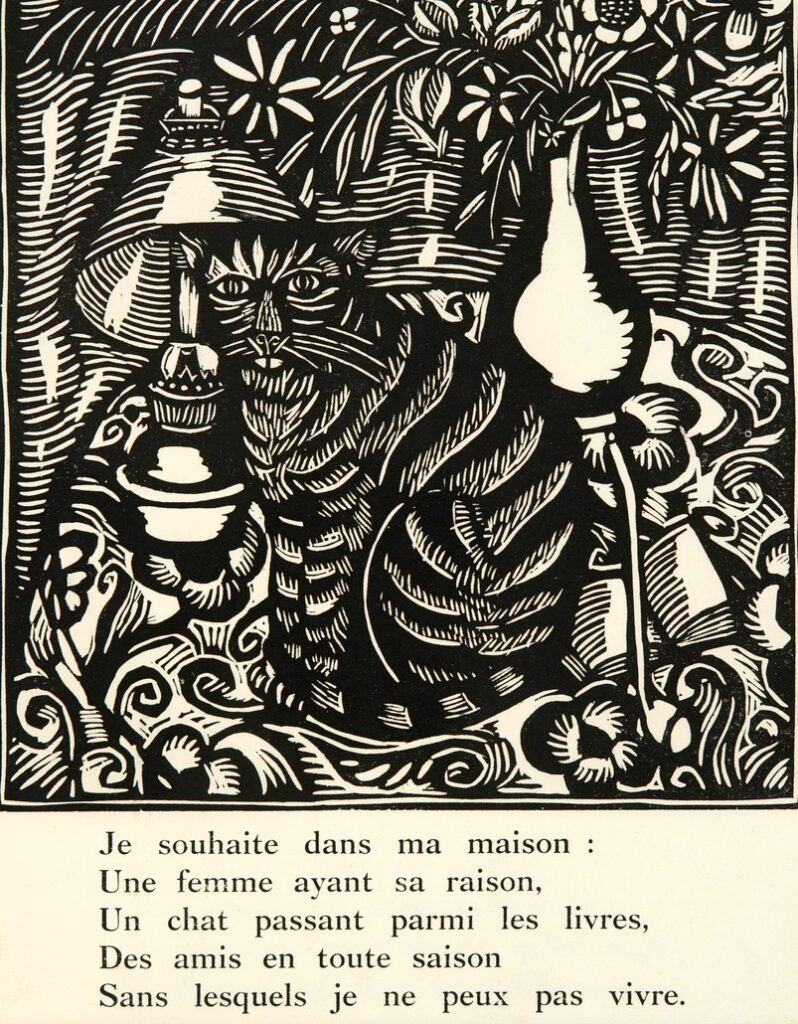

Après L’Hérésiarque et Cie aux éditions Stock (sélectionné au prix Goncourt qui sera finalement attribué à Louis Pergaud pour De Goupil à Margot[16]), Guillaume Apollinaire publie le Bestiaire (ou Cortège d’Orphée) avec des gravures sur bois de Raoul Dufy, chez Deplanche, à Paris.[17]

L’Affaire des Statuettes

Guillaume Apollinaire avait un ami belge — Géry Piéret, un original, vagabond & aventurier, mais lettré et d’excellente conversation — qu’il hébergeait chez lui contre quelques menus travaux de secrétariat. Quatre ans plus tôt et sans se faire prendre, sans même que quiconque ne s’en rende compte, Géry avait volé des statuettes phéniciennes au Musée du Louvre. Comme ça, pour rigoler. Il en donna une (ou deux) à Picasso, « il en trônait une autre sur la cheminée de la rue Gros. »[18]

Le 22 août 1911, les journaux ne parlent que de ça : on a volé Mona Lisa ![19] Le vol de la Joconde est un scandale national. Pour Géry, c’est une nouvelle occasion de rigoler ; il se dénonce du larcin tout guilleret.

Guillaume est paniqué : son appartement va être perquisitionné ! on n’y trouvera pas la Joconde, certes, mais une statuette phénicienne dont on se rendra compte qu’elle a été volée … Il s’empare du cadeau empoisonné et file rejoindre Picasso à Montmartre pour le prévenir qu’il faut immédiatement s’en débarrasser.

S’en suit une virée nocturne rocambolesque : arrivés sur les bords de la Seine, les deux compères ne peuvent se résoudre à jeter les œuvres d’art à l’eau. Plutôt que de les restituer à la police, dont ils se méfient tous deux, Gui & Pablo décident de les rendre aux bureaux de Paris-Journal, terrain connu et a priori amical.

Les policiers n’apprécient guère.

Le 7 septembre 1911, l’inspecteur principal Robert et le brigadier Coste se présentent au domicile de Guillaume Apollinaire. Après une perquisition sommaire qui ne donne rien, et pour cause, Guillaume est arrêté & transféré au Palais de Justice où il est déféré devant un Juge d’Instruction (un certain Drioux).

À l’issue de l’interrogatoire, Apollinaire est placé sous mandat de dépôt pour « complicité de vol ». Il n’a pas dénoncé Géry.

Quant à Picasso, entendu une première fois par la police, il nie toute implication dans l’affaire puis, confronté à Gui, il admet avoir participé à la restitution des statuettes dont il ignorait absolument la provenance. Son nom n’apparaît ni dans le dossier d’instruction ni à la Une des journaux. Ce n’est que bien plus tard que l’on connaîtra son rôle dans l’histoire. L’amitié entre les deux artistes survivra à l’épreuve qui blessa profondément Guillaume, soudain très seul.

Guillaume Apollinaire est incarcéré à la prison de la Santé. Il y restera jusqu’au 12 septembre — six jours interminables pendant lesquels la magnificence du poète va se fissurer. Dorénavant, Gui sera toujours inquiet.

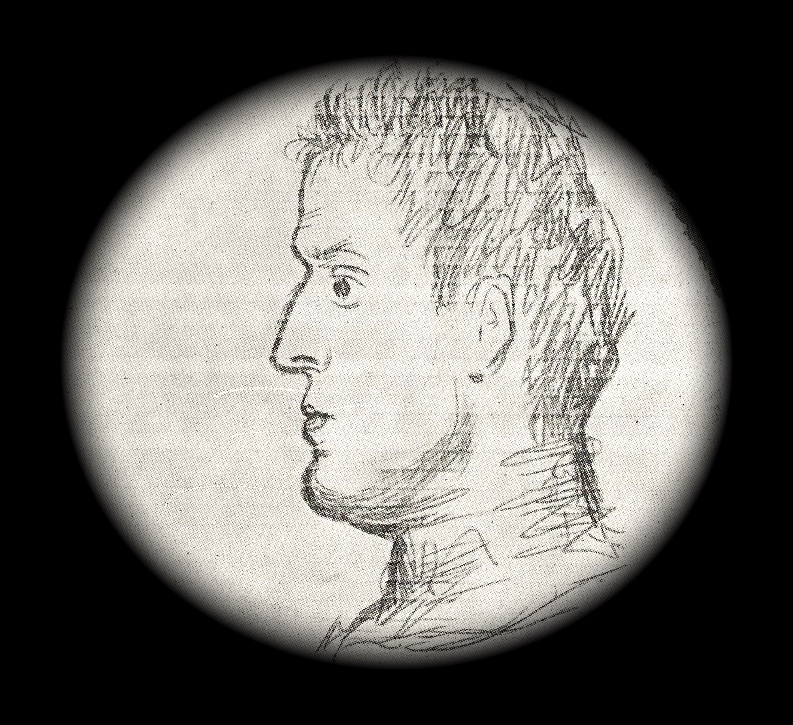

Apollinaire et le juge Drioux, jour de la mise en liberté provisoire de Guillaume (mardi 12 septembre 1911)

Une certaine presse[20] traite Kostro (késako ?) de « métèque » (chez ces gens-là, c’est comme un réflexe.) Le soi-disant poète aurait publié des livres pornographiques, sans compter qu’il est un peu juif, inverti, anarchiste, etc.

La Préfecture envisage l’expulsion.

« Le dossier policier qui devait empêcher quelques années plus tard la nomination du lieutenant de Kostrowitzky au grade de chevalier de la Légion d’honneur, fut du moins impuissant à chasser Apollinaire d’un pays dont sa poésie suffit à prouver qu’il était le sien » écrira Pascal Pia en 1967.[21]

Tu es à Paris chez le juge d’instruction

Comme un criminel on te met en état d’arrestation

Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages

Avant de t’apercevoir du mensonge et de l’âge

Tu as souffert de l’amour à vingt et à trente ans

J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon temps

Tu n’oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter

Sur toi sur celle que j’aime sur tout ce qui t’a épouvanté [22]

Le 14 septembre 1911, Guillaume Apollinaire publie un texte intitulé Mes prisons (en hommage à Gérard de Nerval) dans Paris-Journal :

Dès que la lourde porte de la Santé se fut fermée derrière moi j’eus une impression de mort. Cependant, les murs de la cour où je me trouvais, par la nuit claire, étaient couverts de plantes grimpantes, mais, la seconde porte franchie et close, je connus que la zone de la végétation était passée, et il me sembla que, désormais, j’étais dans un lieu situé hors de notre terre et que j’allais m’anéantir.

On m’interrogea plusieurs fois et un gardien me fit prendre mon « fourniment » : une grosse chemise, une serviette, une paire de draps et une couverture de laine, puis, à travers des couloirs interminables, on m’amena devant ma cellule : la quinzième de la onzième division. Là, je dus me mettre nu dans le corridor, et l’on me fouilla, puis on m’enferma, et je ne dormis que fort peu, à cause de la lumière électrique qui éclaire toute la nuit les cellules.

On sait ce qu’est la vie dans une prison : purgatoire d’ennui, séjour où vous êtes seul et cependant constamment épié.

[…]

La première émotion violente que j’ai ressentie à la Santé provient d’une inscription gravée dans la couleur qui recouvre la ferrure de la couchette : « Dédé de Ménilmontant pour meurtre. »

J’eus une émotion beaucoup plus agréable en lisant quelques vers naïfs laissés par un prisonnier, qui les a signés : « Myriès le chanteur ».

J’en composai aussi et la poésie me consola presque de l’absence de la liberté.

[…]

Les affres recommencèrent lorsque, mardi, je fus extrait pour aller à l’instruction.

La promenade en voiture cellulaire me parut un long voyage. J’étais enfermé dans une sorte de cage où il faisait très chaud. Le garde m’avait dit que je ferais bien de mettre mon faux col en poche.

Au Palais, on m’enferma dans une des cellules étroites et puantes de la Souricière, où j’attendis de onze heures à trois heures, le visage collé aux barreaux, pour voir ce qui se passait dans le corridor. Quatre mortelles heures : que longues à passer ! À pas lents, elles s’en allèrent, cependant, et, poing lié, je fus mené, par un garde, vers le cabinet du juge.

Quelle surprise de se voir regarder tout à coup comme une bête curieuse ! Ce furent soudain cinquante appareils braqués sur moi ; les éclairs du magnésium donnaient une apparence dramatique à cette scène, où je jouais un rôle. Je reconnus bientôt quelques camarades, quelques amis : Me Toussaint Luca, André Salmon, René Bizet, et voilà mes défenseurs à mes côtés : je devais, je crois, rire et pleurer en même temps.

[…]

Il me reste encore un devoir à remplir : que tous les journaux, que tous les écrivains, que tous les artistes qui m’ont donné de si touchants témoignages de solidarité et d’estime, soient ici remerciés !

Qu’on me pardonne de ne pas avoir encore remercié chacun en particulier. Soit par une lettre, soit par une visite, cela sera fait. Mais, observant ainsi les simples règles de la politesse, je ne me croirai pas quitte de la reconnaissance.[23]

Le 19 janvier 1912, une ordonnance de non-lieu est rendue en faveur d’Apollinaire.

Mais Marie l’a quitté, Marie s’en est allée. Marie ne l’aime plus.

Gertrude Stein écrit dans Autobiographie d’Alice Toklas : « Après la mort de sa mère, Marie Laurencin parut à la dérive. Elle et Guillaume cessèrent de se voir. […] Contre les avis de tous ses amis Marie épousa un Allemand […] le seul être qui me donne l’impression de maman. »[24]

Guillaume pleure le désamour de Marie :

Les hommes ne se séparent de rien sans regret, et même les lieux, les choses et les gens qui les rendirent le plus malheureux, ils ne les abandonnent point sans douleur » écrit Guillaume Apollinaire. C’est ainsi qu’en 1912, je ne vous quittai pas sans amertume, lointain Auteuil, quartier charmant de mes grandes tristesses. Je n’y devais revenir qu’en l’an 1916 pour être trépané à la Villa Molière.[25]

Les Soirées de Paris

Une nouvelle revue littéraire, conçue pour et autour de Guillaume Apollinaire par un groupe de ses amis (dont René Dalize, André Salmon et André Billy), paraît en février 1912 : Les Soirées de Paris.[26]

À l’été de la même année, Guillaume Apollinaire rencontre Francis Picabia[27] avec lequel il voyage en Angleterre. De retour à Paris, il reçoit par la poste (depuis New York) un long poème d’un jeune suisse qui l’admire et lui demande de l’aider à se faire publier. Les Pâques de Frédéric Sauser, futur Blaise Cendrars[28], sont trop proches de ce que Guillaume est en train de composer.

Il ne répond pas.

En novembre 1912, Guillaume Apollinaire (trente-deux ans) publie une première version de Zone dans Les Soirées de Paris. Blaise Cendrars (vingt-cinq ans) publie ses Pâques[29] dans une revue qu’il fonde tout exprès : Les Hommes nouveaux.

Qui a influencé qui ? Assurément, les deux poètes sont sur la même longueur d’onde …

En décembre 1912, René Dalize signe un article dans Les Soirées de Paris, titré Les vieux ont soif ! (en référence au roman d’Anatole France paru cette année-là : Les dieux ont soif!) pour se moquer de ces vieillards qui font mourir l’Europe, tel l’empereur d’Autriche François-Joseph (quatre-vingt-trois ans, dont soixante-huit sur le trône) qui n’aura pas de repos avant que son Empire et le monde occidental tout entier n’aient sombré dans un effroyable carnage de sang. [30]

Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi

Lundi 13 janvier 1913, Guillaume Apollinaire emménage au sixième et dernier étage du 202 boulevard Saint-Germain, à l’angle de la rue Saint-Guillaume. Avec l’aide de l’ami Pierre Reverdy[31], il s’installe « dans l’appartement où il devait mourir un peu moins de six ans après, 202 boulevard Saint-Germain, immeuble appartenant, coïncidence singulière, au prince de Monaco qui avait passé jadis pour son père. »[32]

La même année, Albert Kostrowitzky part au Mexique où la révolution de Pancho Villa & Emiliano Zapata est en train de virer à la guerre civile.

Albert arrive à Mexico le 9 février 1913, puis on perd sa trace.[33]

Guillaume ne reverra jamais son frère.

Diego Rivera, « Historia de Mexico » – détail, fresque murale réalisée au Palacio Nacional entre 1929 et 1935

Plus que jamais Guillaume Apollinaire est inquiet. Il doit absolument devenir français, tout de suite, avec de vrais papiers, des papiers officiels. L’illustre Paul Fort[34] veut bien l’aider, il connaît Berthelot, chef de cabinet de Raymond Poincaré.

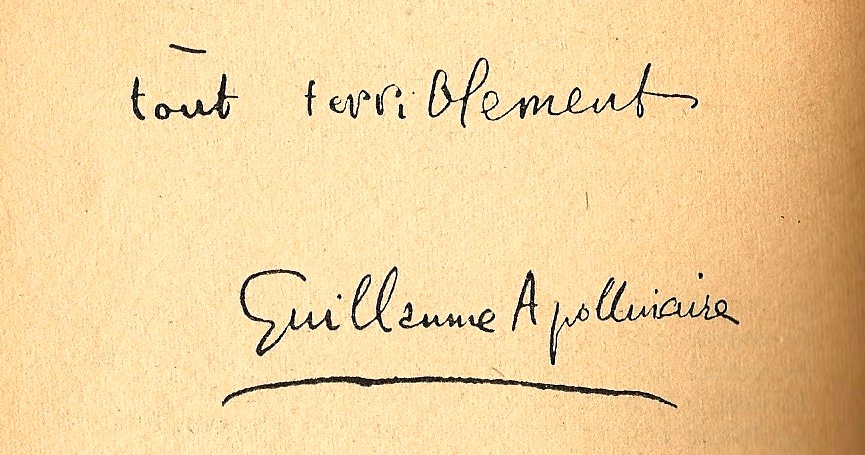

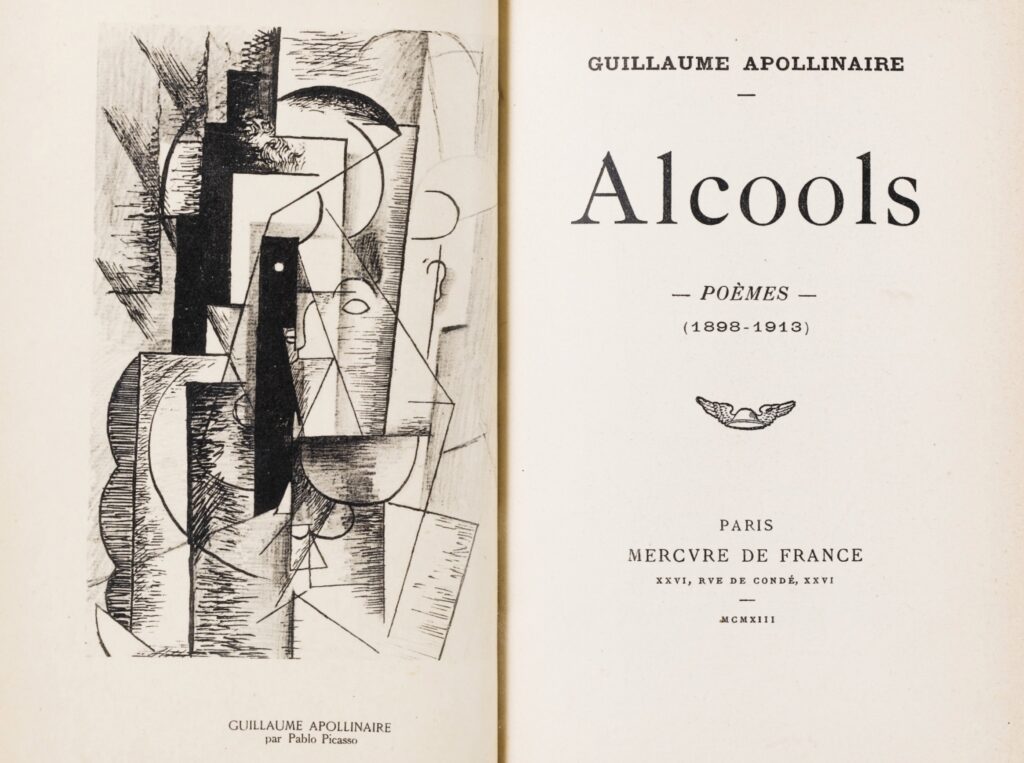

Au mois d’avril 1913, Alcools paraît et c’est toute la poésie qui renaît.

Alcools, poèmes, 1898-1913, avec un portrait de l’auteur par Pablo Picasso, a été publié initialement au Mercure de France. Le recueil ne cessera plus d’être réédité, en version de luxe ou en format de poche, jusqu’aujourd’hui encore et dans le monde entier.

Les premiers vers du poème inaugural — Zone — ravissent immédiatement :

A la fin tu es las de ce monde ancien

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin

Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine

Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes

La religion seule est restée toute neuve la religion

Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation

Les derniers vers enivrent définitivement :

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie

Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied

Dormir parmi tes fétiches d’Océanie et de Guinée

Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance

Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances

Adieu Adieu

Soleil cou coupé

Après un menu copieux à la hauteur du formidable appétit de Guillaume, le festin se termine par un poème d’un lyrisme solaire : Vendémiaire

Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi

Je vivais à l’époque où finissaient les rois

Tour à tour ils mouraient silencieux et tristes

Et trois fois courageux devenaient trismégistes[35]

[…]

Guillaume Apollinaire rejoint François Villon, en frère, tant que durera l’éternité.

Fin de l’Épisode 2

Suite, épisode 3 : Le poète Assassiné

©Félicie Dubois (avril 2021)

[1] Catulle Mendès (1841, Bordeaux — 1909, Saint-Germain-en-Laye) écrivain parnassien & wagnérien / CF la série Villiers de l’Isle-Adam.

[2] Guillaume Apollinaire, L’Hérésiarque et Cie (Stock, 1910).

[3] Louise Lalanne disparaîtra comme elle était apparue dans les pages des Marges qui publieront cette annonce, en janvier 1910 : « Louise Lalanne vient d’être enlevée par un officier de cavalerie (…) Nul ne sait où elle est passée. » Cité par Laurence Campa, in : Apollinaire (Gallimard 2013).

[4] Judith Gautier (1845, Paris — 1917, Dinard), femme de lettres, fille de Théophile Gautier, amie de Villiers de l’Isle-Adam, épouse de Catulle Mendes.

[5] Anna de Noailles (1876/1933, Paris) poétesse comtesse, ou l’inverse.

[6] André Billy, Guillaume Apollinaire (Poètes d’aujourd’hui/Seghers, 1947).

[7] Le nouveau Mercure de France — revue littéraire, puis maison d’édition — a été refondé par Alfred Vallette (1858-1935, Paris) qui en fut le directeur de 1890 à 1935 avec son épouse Marguerite Eymery (1860, Château-l’Évêque — 1953, Paris) dite « Rachilde, homme de lettres », romancière aussi prolixe que sulfureuse, critique littéraire & salonnière /CF le Mémo consacré à Alfred Jarry à paraître ICI un jour ou l’autre.

[8] Guillaume Apollinaire, La Chanson du Mal-Aimé – in : Alcools (Mercure de France, 1913).

[9] « Tremper sa soupe » autrement dit : avoir des relations sexuelles. Expression argotique passée de mode.

[10] André Billy (1882, Saint-Quentin — 1971, Fontainebleau) critique littéraire.

[11] André Billy, Guillaume Apollinaire, op. cit.

[12] L’Intransigeant, quotidien du soir (1880-1940) de gauche puis de droite.

[13] Guillaume Apollinaire, Impressions d’un inondé – in : L’Intransigeant, 25 janvier 1910 (Source Gallica/BNF).

[14] Paris-Journal (1908-1933) quotidien du matin « politique et littéraire ».

[15] Guillaume Apollinaire, La Seine à faire – in – Paris-Journal, 27 janvier 1910 (Source Gallica/BNF).

[16] Louis Pergaud (1882, Belmont — 1915, Marchéville) auteur de La Guerre des boutons (Mercure de France, 1912).

[17] Raoul Dufy (1877, Le Havre — 1953, Forcalquier) peintre normand ami d’Albert Marquet, peintre cubiste ami de Gorges Braque, collaborateur du couturier Paul Poiret, auteur de La Fée électricité (1937).

[18] André Billy, op. cit.

[19] On retrouvera la Joconde deux ans plus tard à Florence, chez un peintre en bâtiment, Vincenzo Peruggia, qui prétendra avoir agit par patriotisme.

[20] La Libre Parole, quotidien antisémite fondé par Édouard Drumont en 1892 dont le slogan « La France aux Français » connaîtra un certain succès … L’Action Française, quotidien nationaliste & royaliste fondé par Charles Maurras en 1908 et interdit à la Libération en 1944 ; notamment, ce sont les plus virulents, mais ils ne sont pas seuls.

[21] Pascal Pia, Apollinaire par lui-même, Écrivains de toujours/Seuil (1967).

[22] Guillaume Apollinaire, Zone – in : Alcools (Mercure de France, 1913).

[23] Guillaume Apollinaire, Mes prisons – in : Paris-Journal (14 septembre 1911).

[24] Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas, (Gallimard, 1934).

[25] Guillaume Apollinaire, Le Flâneur des Deux Rives (Gallimard, 1928).

[26] Les Soirées de Paris, revue mensuelle (1912-1914), tel un phénix, a ressuscité il y a une dizaine d’années grâce à Philippe Bonnet / CF https://www.lessoireesdeparis.com/a-propos/

[27] Francis Picabia (1879-1953, Paris) artiste dada & surréaliste.

[28] Frederic Louis Sauser dit « Blaise Cendrars » (1887, La-Chaux-de-Fonds, — 1961, Paris) écrivain-voyageur & franco-suisse ; nous y reviendrons.

[29] Blaise Cendrars, Les Pâques – in : Les Hommes nouveaux, 1912. Remarquable poème réédité sous le titre Les Pâques à New-York – in : Du monde entier (Gallimard, 1919).

[30] René Dalize, Les vieux ont soif – in : Les Soirées de Paris, cité par Laurence Campa, op. cit.

[31] Pierre Reverdy (1889, Narbonne — 1960, Solesmes) poète cubiste & surréaliste.

[32] André Billy, op. cit.

[33] Albert Kostrowitzky (1882, Rome — 1919, Mexico) « agent de négoce » (selon le certificat de décès retrouvé récemment) est mort au Mexique le 4 juin 1919 d’une pluri-infection (septicémie-phlébite-typhus) CF https://www.lessoireesdeparis.com/

[34] Paul Fort (1872, Reims — 1960, Montlhéry) poète symboliste ; co-fondateur, avec Lugné-Poe, du Théâtre de l’Œuvre, à Paris ; co-créateur, avec Jean Moréas et André Salmon, de la revue Vers et Prose (1905-1914) ; organisateur des fameuses soirées littéraires du mardi, à La Closerie des Lilas, pendant la Belle Époque.

[35] Guillaume Apollinaire, Vendémiaire – in : Alcools, op. cit.

C’est poignant… éprouvant… comme la vie d’Apollinaire dont tu nous plantes si bien le décor !

Et je découvre avec tristesse toutes les violences, bruyantes ou silencieuses, qu’il a du endurer.

Comme tous les innocents ?

Je suis ému par cette épisode qui relate, selon mes sentiments, le récit d’une âme d’enfant traversée par la réalité sur laquelle on a peu d’emprise… juste s’en évader

cet épisode est fabuleux, foisonnant, drôle et triste. Le travail de recherche iconographique est formidable, quelle émotion de retrouver mon quartier d’enfance et d’adolescence. Je te remercie de ce prodigieux travail.

Des faces du poète que je ne connaissais pas et qui me donnent envie de le relire. Merci !

Wow tellement passionnant de découvrir de ces détails sur Apollinaire