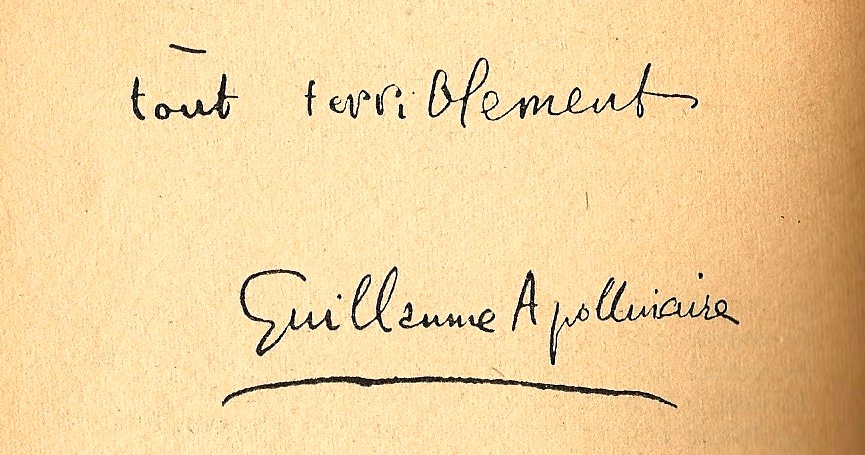

Guillaume Apollinaire – 3 : Le Poète Assassiné

Guillaume Apollinaire

1880-1918

III

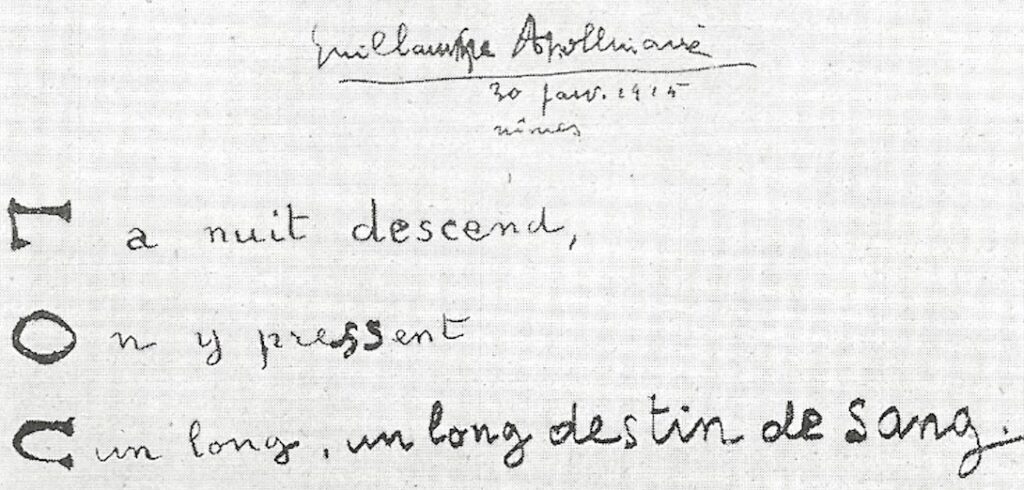

En janvier 1914, Les Soirées de Paris[1] consacrent un numéro spécial au Douanier Rousseau. Dans la même revue, la même année, Guillaume Apollinaire commence à publier des « idéogrammes lyriques » ou « idéogrammatiques » qu’il nommera bientôt « calligrammes ».

Première guerre industrielle mondiale

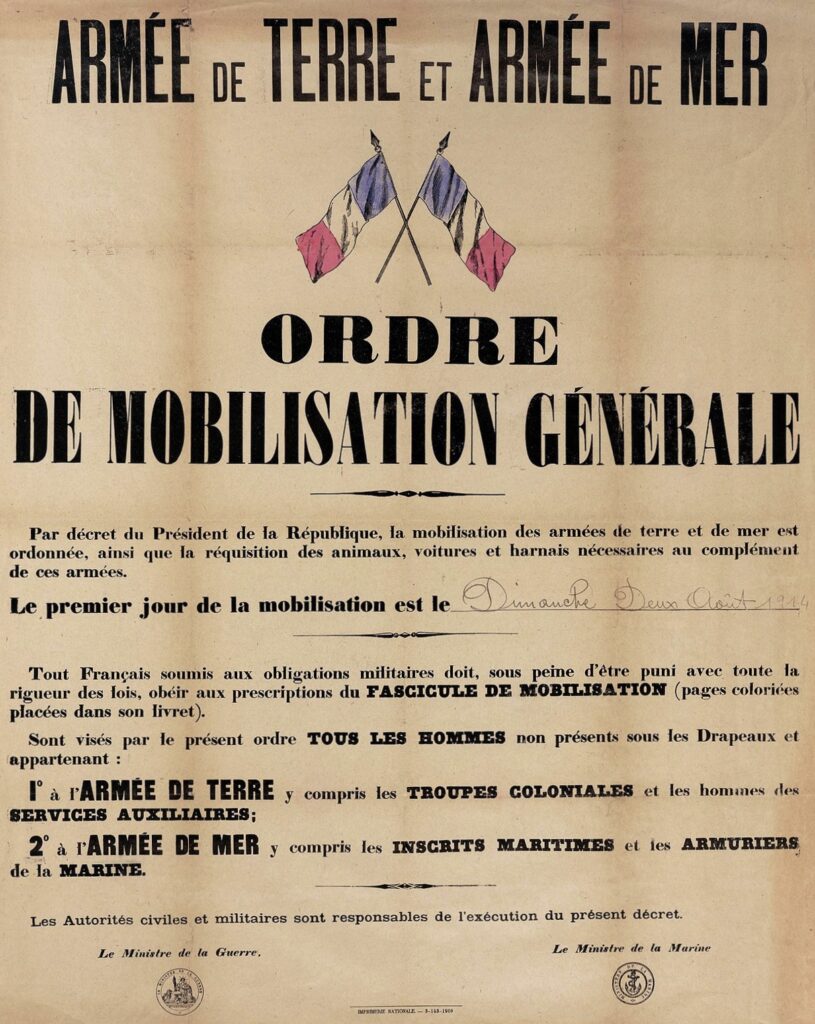

Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche & la duchesse de Hohenberg, héritiers de l’Empire austro-hongrois, sont assassinés par un nationaliste serbe.

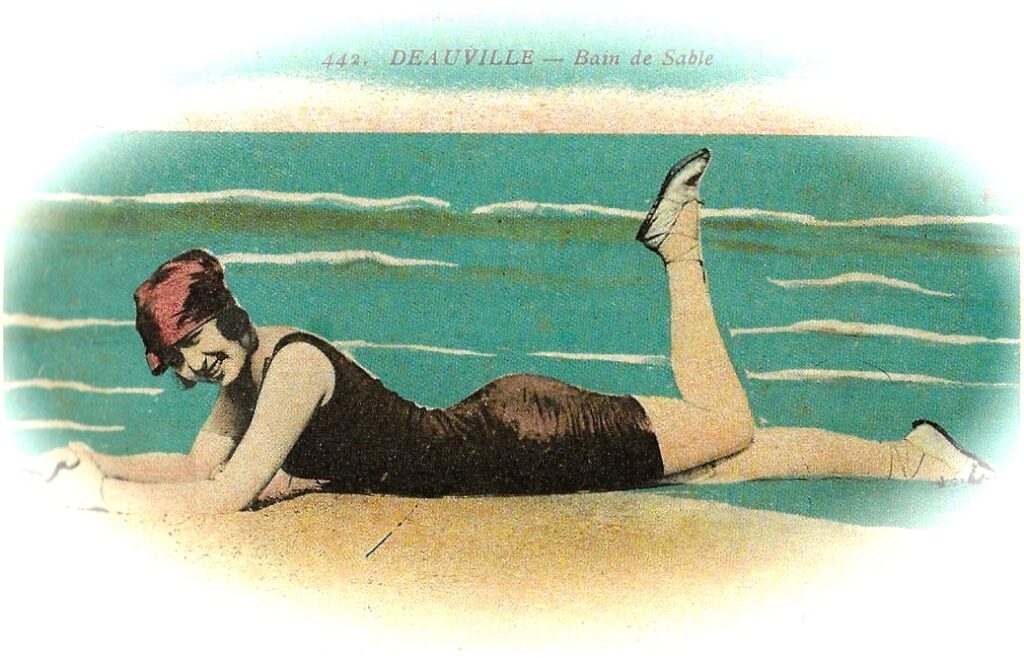

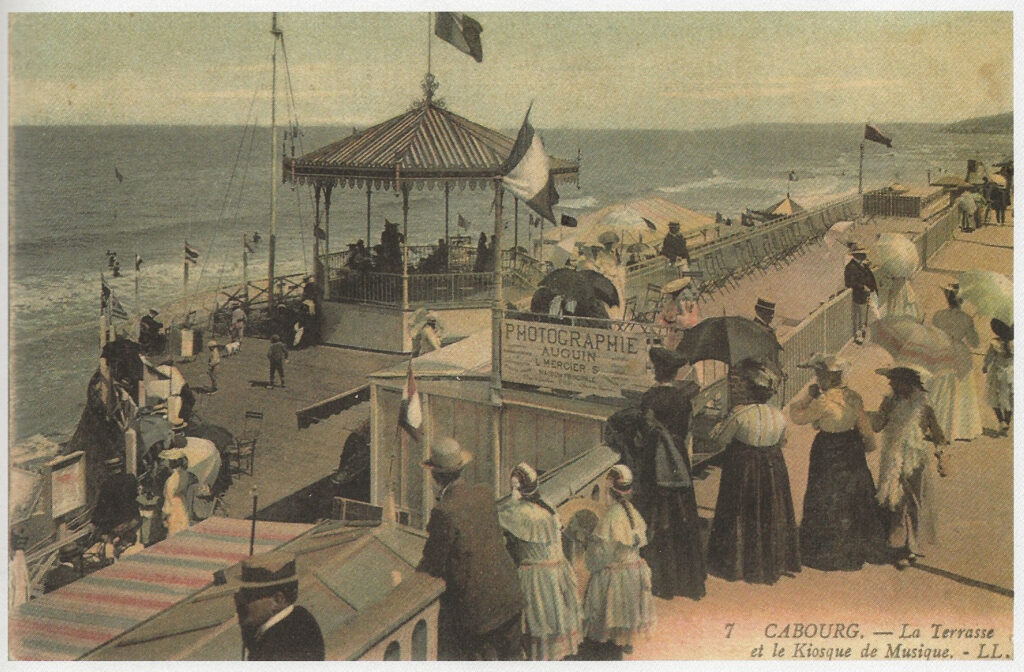

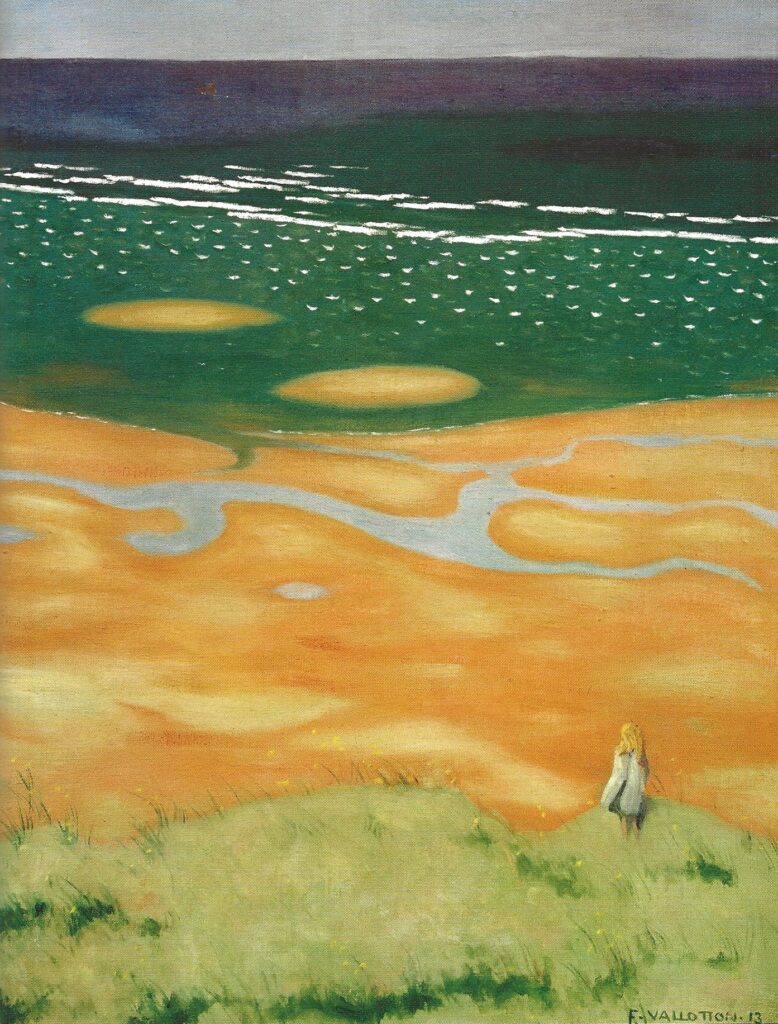

Au mois de juillet, le journal Comœdia envoie Guillaume Apollinaire et André Rouveyre[2] à Deauville, station balnéaire à la mode, pour un reportage mondain.

Le 25 juillet, Jean Jaurès, républicain-philosophe, veut encore « espérer que le crime ne sera pas consommé … »[3]

Le 28, l’Autriche déclare la guerre à la Serbie.

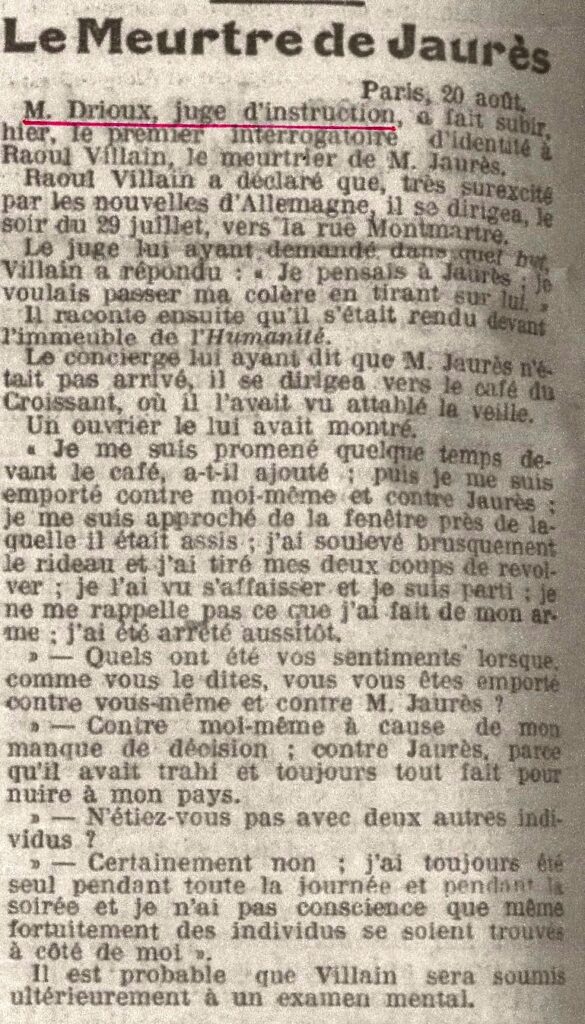

Le 31 au matin, Jaurès publie un dernier édito dans son journal L’Humanité[4] : « Le plus grand danger, à l’heure actuelle, n’est pas dans les événements eux-mêmes … Il est dans l’énervement qui gagne, dans les impressions subites qui naissent de la peur. » L’après-midi, la Russie mobilise et l’Allemagne lance un ultimatum à la France. À 21h30, Jean Jaurès — dernier apôtre de la paix — est assassiné par Raoul Villain[5] au Café du Croissant, rue Montmartre.

« L’Express du Midi » du jeudi 20 août (où l’on retrouve le juge d’instruction Drioux qui avait inculpé Apollinaire en 1911 … )

Les jeux d’alliances diplomatiques entrainent la France dans la Première Guerre industrielle mondiale.

Sur la Côte fleurie[6], la fête est finie.

Le Tout-Paris rentre à Paname.

Le 3 août 1914, Frederic Sauser (alias Blaise Cendrars), de nationalité suisse (pays neutre), s’engage dans l’armée française « pour savoir ce dont les hommes sont capables, en bien, en mal, en intelligence, en connerie, et que de toute façon, la mort est au bout, que l’on triomphe ou que l’on succombe. »[7]

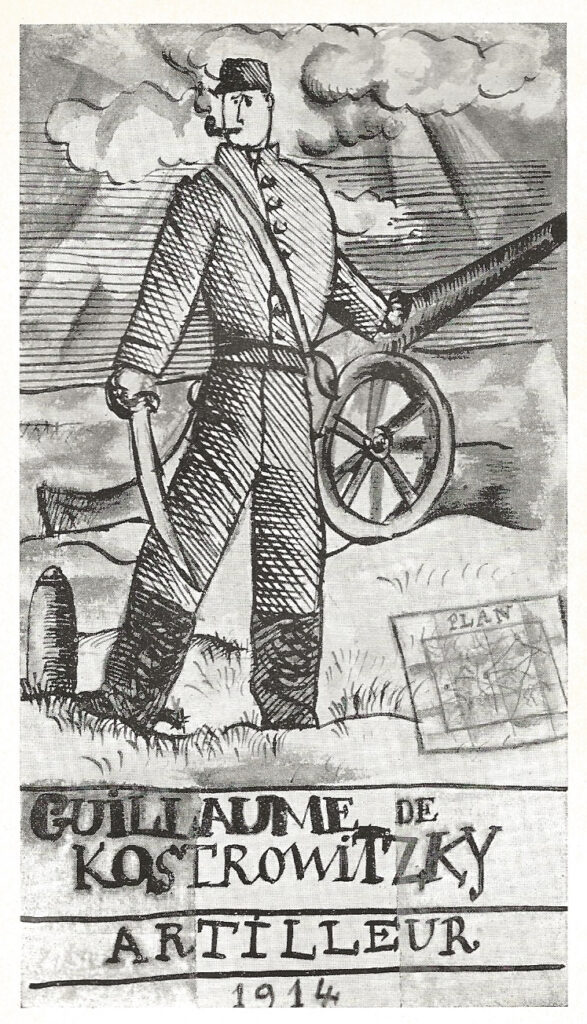

Le 5 août, une loi autorise le gouvernement français à naturaliser tout étranger contractant un engagement volontaire pour la durée de la guerre. Guillaume Apollinaire, russe-polonais, homme de lettres, renseigne avec ardeur la fiche de recrutement militaire. À son grand désarroi, sa demande est ajournée par le conseil de révision des Invalides qui croule sous l’afflux de volontaires redirigés, dès lors, vers la Légion étrangère (sans naturalisation à la clé).

La plupart des revues littéraires auxquelles Guillaume Apollinaire collaborait cessent de paraître. Il n’a plus aucun revenu et l’apatride, le « métèque », descend sur la Côte d’Azur, ombre de son enfance.

C’est Lou qu’on la nommait

Au mois de septembre 1914, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Kostro rencontre la comtesse Geneviève Marguerite Louise de Pillot de Coligny — dite « de Coligny-Chatillon » (1881, Vesoul — 1963, Genève) —, divorcée du baron Édouard Henry de Coudenhove, héritière d’un nom qu’illustrait déjà, au XVIe siècle, une précédente Louise quatrième et dernière épouse de Guillaume Ier d’Orange.

Il est des loups de toute sorte

Je connais le plus inhumain

Mon cœur que le diable l’emporte

Et qu’il le dépose à sa porte

N’est plus qu’un jouet dans sa main[8]

Apollinaire est ravi.

Dès le 27 septembre, il écrit à Louise de Coligny : … je vous aime avec un frisson si délicieusement pur que chaque fois que je me figure votre sourire, votre voix, votre regard tendre et moqueur il me semble que, dussé-je ne plus vous revoir en personne, votre chère apparition liée à mon cerveau m’accompagnera désormais sans cesse.[9]

La châtelaine snobe le troubadour qui insiste.[10]

Nîmes, le 18 octobre 1914

Au LAC de tes yeux très profond

Mon pauvre cœur se noie et fond

Là le défont

Dans l’eau d’amour et de folie

Souvenir et Mélancolie

Le 4 décembre 1914, éconduit par sa belle, Guillaume Apollinaire passe devant le conseil de révision où il renouvèle sa demande de naturalisation.

Il est aussitôt incorporé dans l’armée française au 38e régiment d’artillerie de Nîmes.

Quelques jours plus tard, motivée sans doute par l’uniforme, Madame de Coligny rejoint le poète dans la cité romaine.

L’amour entre Guillaume et Louise dure le temps d’un cycle de Lune.

En janvier 1915, Lou est lasse du simple « deuxième classe ».

Elle rentre à Nice.

Le « 2e canonnier conducteur Kostrowitzky, 70e batterie, 38e RAC, 15e brigade d’artillerie, 15e corps, armée française » (on dirait du Satie), lui écrit sans cesse.

Lou s’en désintéresse.

Guillaume part au front dans l’espoir de regagner le cœur de Louise.

La manœuvre a déjà fait ses preuves …

Cette fois, Apollinaire reçoit des galons de brigadier.

4 février 1915

Vous partez ? Oui ! c’est pour ce soir

Où allez-vous ? Reims ou Belgique !

Mon voyage est un grand trou noir

A travers notre République

C’est tout ce que j’en peux savoir

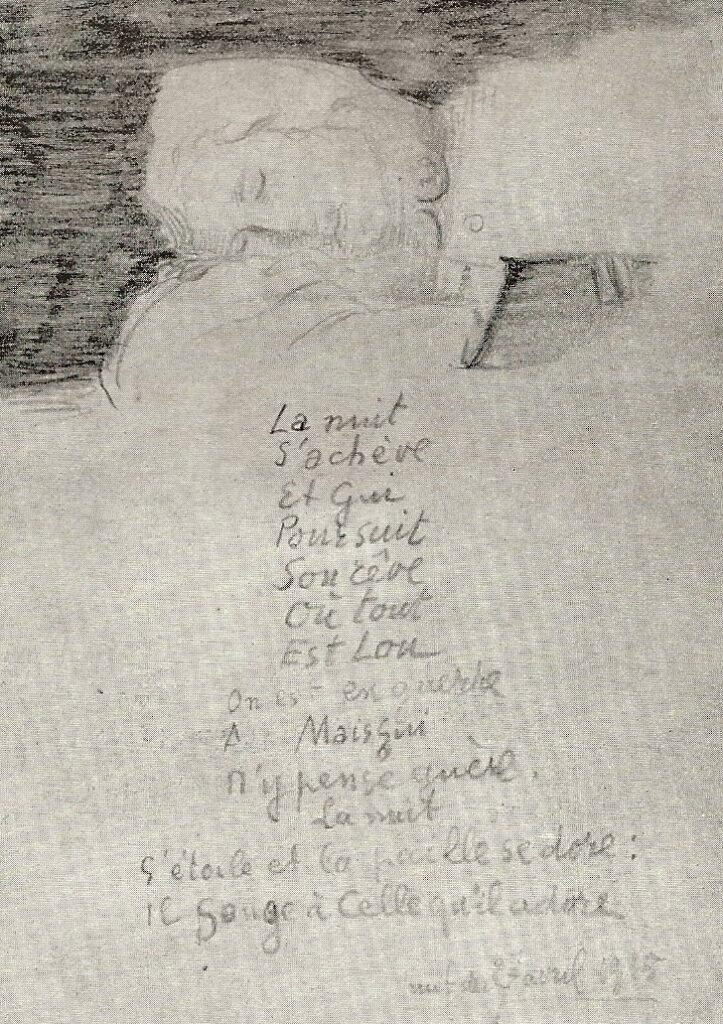

Et pourtant, dans la nuit du 26 au 27 avril 1915, Guillaume écrit encore :

La tête étoilée

À présent, c’est à une jeune femme originaire d’Algérie – Jolie bizarre enfant chérie[11]— que Guillaume s’adresse. Il a voyagé avec elle dans un train au tout début de l’année 1915. Madeleine Pagès, vingt-et-un an, en vacances sur la Côte d’Azur rentrait dans sa famille à Oran.

11 mai 1915

Le VRAI, mon Enfant, c’est ton Rêve …

Tout meurt, mon Cœur, la joie est brève

Premier juin 1915

Une nouvelle humanité est en train de se créer plus sensible plus volontaire plus libre plus amoureuse

cette humanité neuve c’est la spirale plus céleste que l’oiseau c’est l’ange même

et l’ancienne humanité la déteste et veut la tuer

Le 2 juillet 1915, Remy de Gourmont[12] chronique un petit recueil de poèmes (Case d’Armons) qu’il vient de recevoir[13] :

« Il m’est arrivé du front, l’autre jour, un livre bien singulier et qui restera probablement une des curiosités de la guerre, d’abord par son origine, ensuite par bien d’autres motifs : son titre, sa composition, son tirage très restreint, son goût singulier. Naturellement, il n’est pas imprimé, mais seulement tiré au polycopiste […] Quant à l’auteur, c’est Guillaume Apollinaire, qui, en devenant canonnier, n’a pas cessé d’être le poète étrange que l’on connaît. […] Je trouve merveilleux qu’artilleurs ou fantassins n’en soient pas davantage grisés ou abasourdis et gardent au milieu du carnage ou de la tempête des bruits et des éclairs, le soin de rester eux-mêmes et de continuer avec une tranquillité, presque insultante à nos émois, l’exercice de leur talent ! Ils sont restés eux-mêmes et pourtant ce sont d’autres hommes… »[14]

Une femme qui pleurait,

Eh ! Oh ! Ah !

Des soldats qui passaient

Eh ! Oh ! Ah !

Un éclusier qui pêchait

Eh ! Oh ! Ah !

Les tranchées qui blanchissaient

Eh ! Oh ! Ah !

Des obus qui pétaient

Eh ! Oh ! Ah !

Des allumettes qui ne prenaient pas

Et tout

A changé

En moi

Tout

Sauf mon amour

Eh ! Oh ! Ah ! [15]

Le 10 août 1915, à la suite d’un échange épistolaire soutenu[16], Guillaume Apollinaire demande la main de Madeleine à sa mère :

Aux Armées, le 10 août 1915

Madame,

Madeleine vous a parlé de moi. Je l’adore, elle m’aime. Je veux la rendre heureuse.

J’ai l’honneur de vous prier de m’accorder sa main.

J’attends votre réponse avec une très grande anxiété …

Guillaume de Kostrowitzky

Brigadier au 38e Régiment d’Artillerie de campagne[17]

Tout, sauf mon amour

Le 20 novembre 1915, Guillaume Apollinaire, promu maréchal des logis, rejoint le 96e régiment d’infanterie. Fantassin, il vit dans les tranchées avec ses compagnons.

À la fin du mois de décembre, Guillaume part en permission. Il embarque à Marseille sur le Sidi-Brahim pour rejoindre Madeleine en Algérie.

Le 12 janvier 1916, Guillaume Apollinaire retrouve son régiment à Damery, près d’Épernay.

Le 9 mars 1916, le maréchal des logis Kostrowitzky dit « Guillaume Apollinaire » est enfin naturalisé français.

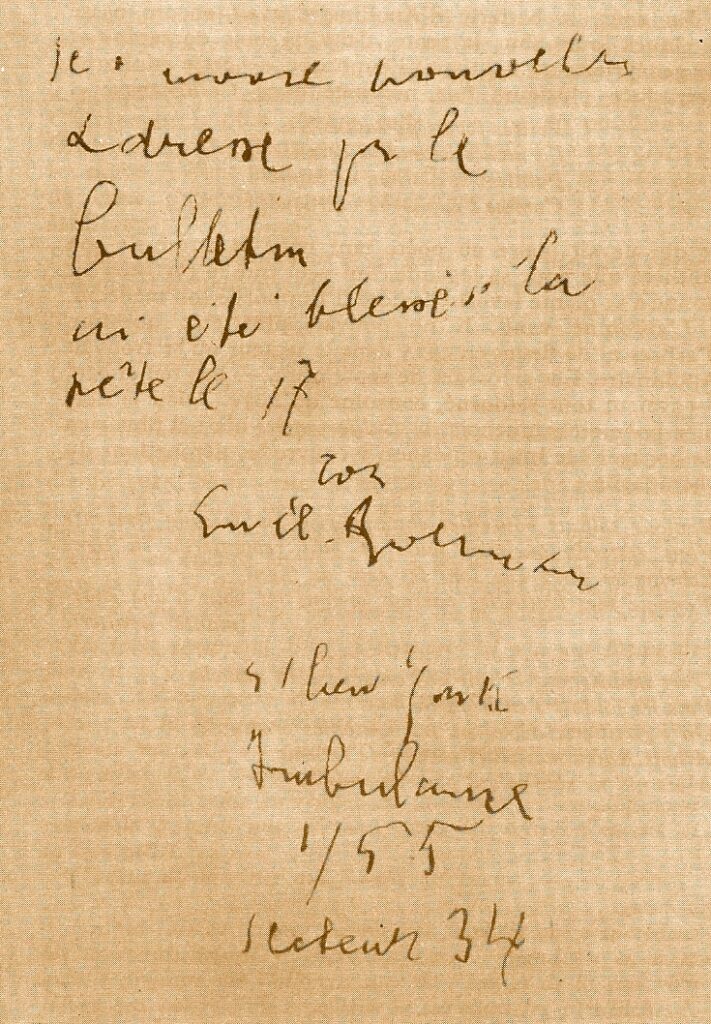

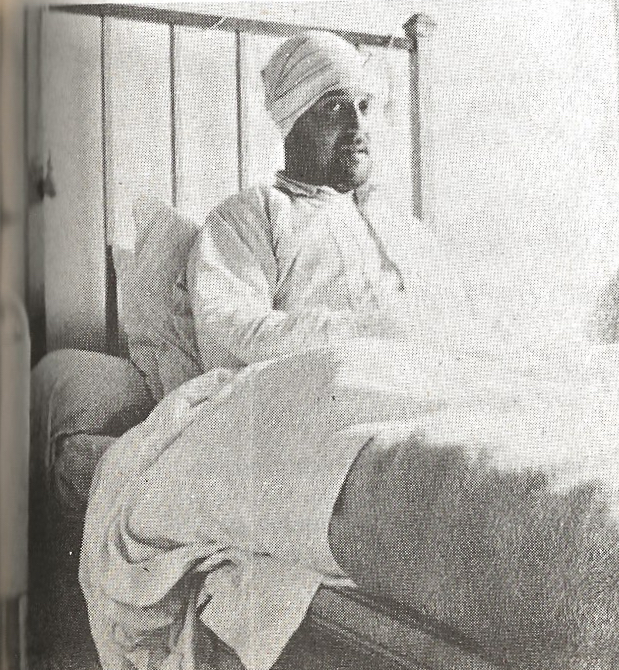

Le 17, vers 16 heures, dans une tranchée du bois des Buttes, sur le front de l’Aisne, un éclat d’obus troue le casque puis le crâne du poète à la tempe droite.

Le 18, Guillaume Apollinaire est évacué & dirigé vers l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry ; puis au Val-de-Grâce, à Paris.

Billet griffonné par Apollinaire dans l’ambulance à l’intention du courriériste littéraire qui tient à jour pendant la guerre le Bulletin des Écrivains militaires.

Le Poète Assassiné

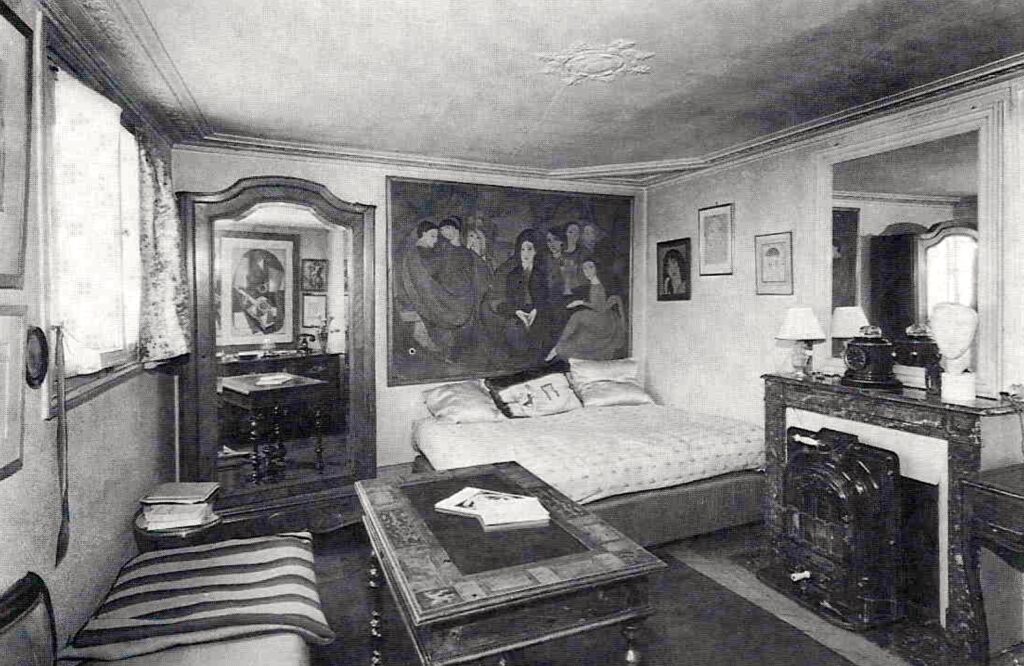

Le 9 mai 1916, Guillaume Apollinaire est transporté à la villa Molière, une annexe du Val-de-Grâce, boulevard de Montmorency, à Auteuil, où il est trépané[18] par le docteur Baudet.

Le 10 mai, le poète reçoit la visite d’un étudiant en médecine passionné de « psychoanalyse »[19] — et qui l’admire : André Breton.[20]

Le lendemain, Guillaume envoie un télégramme à Madeleine pour l’informer que l’opération s’est bien passée. Il n’ose pas lui avouer qu’il n’a plus l’intention de l’épouser : Je ne suis plus ce que j’étais à aucun point de vue et si je m’écoutais je me ferais prêtre ou religieux.[21]

En août, Guillaume Apollinaire est de retour parmi les siens — poètes & peintres & péquins — que l’on trouve à présent dans les cafés de Montparnasse.

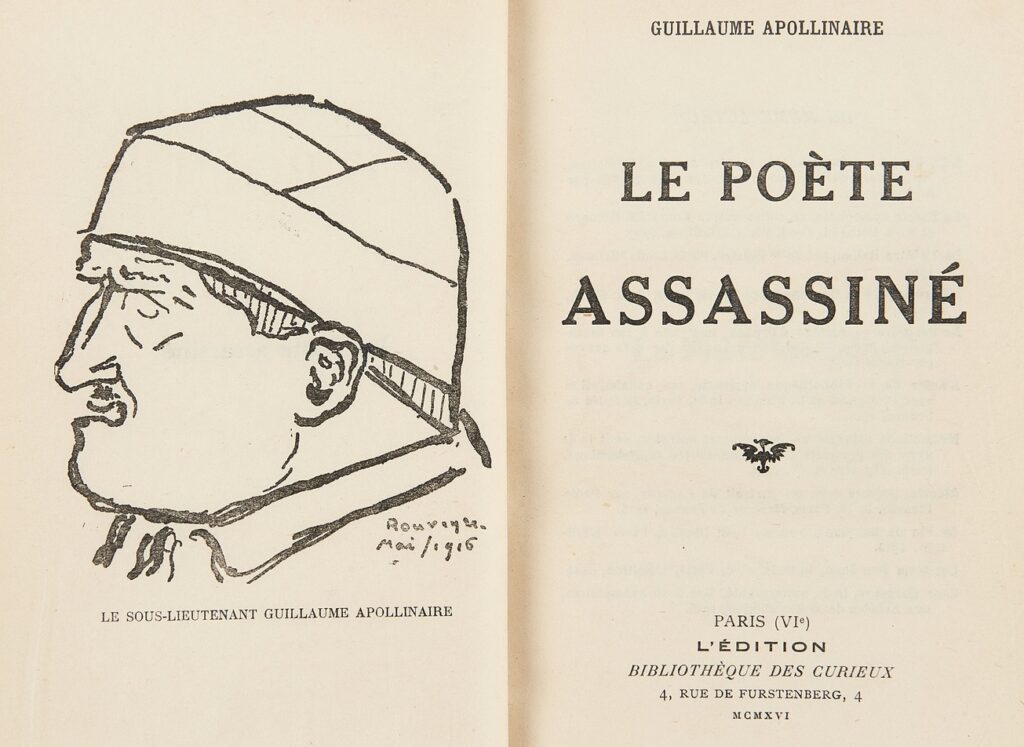

Le Poète Assassiné (nouvelles & contes ; 1910-1916) sort en octobre avec un portrait de l’auteur par André Rouveyre et une couverture de Cappiello.[22]

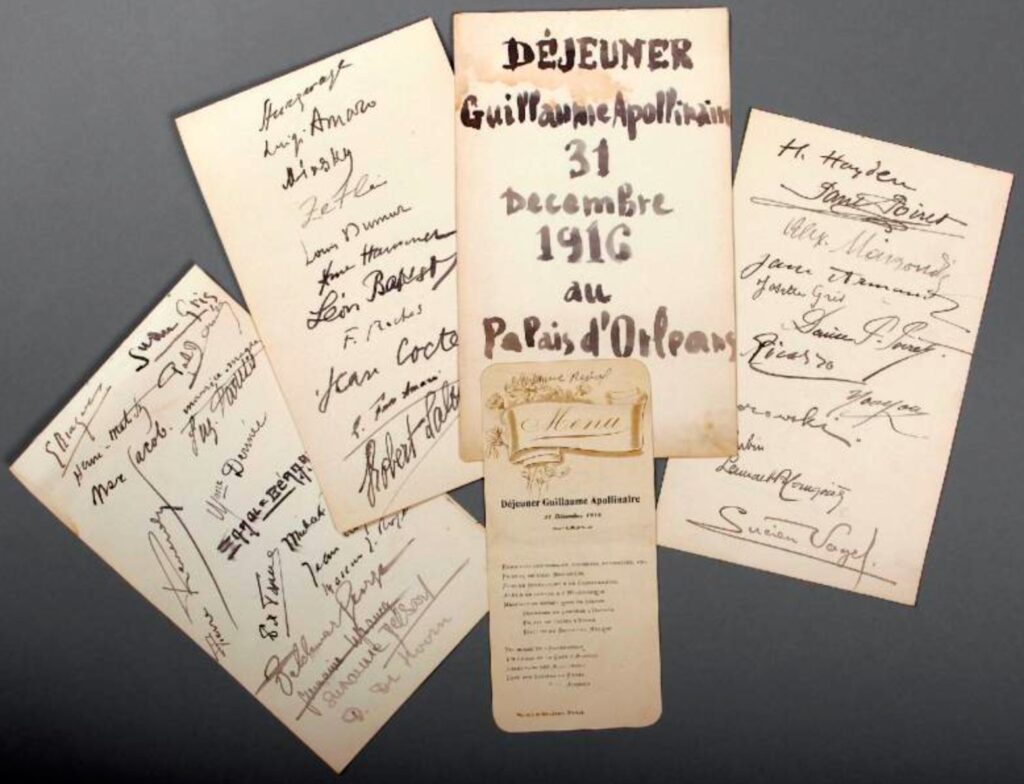

Le 31 décembre 1916, un banquet est servi en l’honneur d’Apollinaire au Palais d’Orléans, avenue du Maine (où l’on avait célébré le Pauvre Lelian[23] en son temps …)

Au début de l’année 1917, Apollinaire, qui n’a pas été dégagé de ses obligations militaires malgré sa blessure, est détaché à la « Direction générale des relations (du Commandement) avec la Presse », autrement dit : la Censure.

Le 16 février 1917, Octave Mirbeau[24] meurt le jour de ses soixante-neuf ans.

Au printemps de la même année, Blaise Cendrars revient de la guerre amputé du bras droit. Le 4 avril, Apollinaire écrit à Picasso :

« Je suis très peiné avec Cendrars. Tu sais combien j’aime ce garçon et combien je l’estime. Il prend maintenant vis-à-vis de moi une attitude qui me chagrine. J’ai essayé d’avoir une explication avec lui mais il n’y a pas eu moyen. Il m’en veut et je ne sais pourquoi. »[25]

Le 6 avril 1917, les États-Unis d’Amérique entrent en guerre aux côtés de la Triple Entente (France & Royaume-Uni & Russie.)

Le 7 mai 1917, René Dupuy dit « René Dalize » — le plus ancien camarade de Wilhelm de Kostrowitzky — meurt au Chemin des Dames.

Guillaume Apollinaire écrit :

Maintenant tout est énorme

Et il me semble que la paix

Sera aussi monstrueuse que la guerre

Ô temps de la tyrannie

Démocratique

Beau temps où il faudra s’aimer les uns les autres

Et n’être aimé de personne[26]

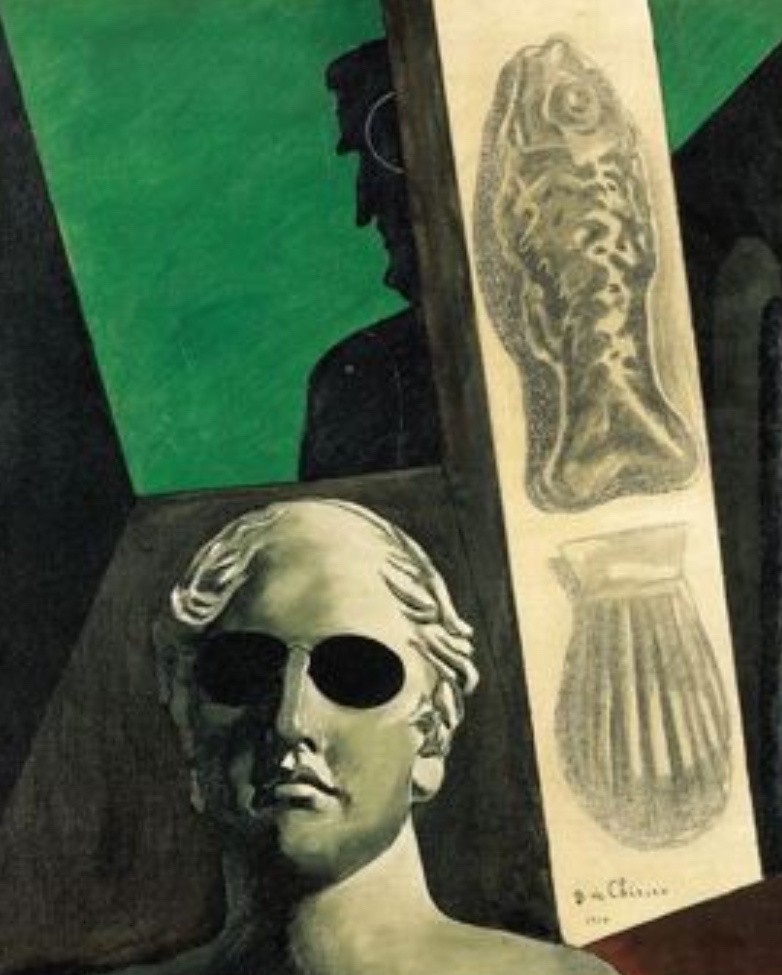

Le 11 mai 1917, Guillaume Apollinaire emploie le mot sur-réalisme dans le programme du ballet Parade imaginé par Jean Cocteau[27], décor et costumes de Pablo Picasso, musique d’Érik Satie, chorégraphie de Leonid Massine pour les Ballets russes de Diaghilev.

Un néologisme qu’Apollinaire réutilise un mois plus tard pour qualifier Les Mamelles de Tiresias (Thérèse change de sexe tandis que son mari perd l’accent belge et accouche de leurs 40 050 enfants) : drame sur-réaliste en deux actes et un prologue, chœurs, musique et costume selon l’esprit nouveau.[28]

Le 18 mai 1917, la création de Parade au Théâtre du Châtelet est un succès de scandale. (CF la série Érik Satie)

Alors que les mutineries dans l’armée se propagent, donnant lieu à des exécutions scélérates, la pochade pour happy-few n’est pas digne de l’écœurement général.

Guillaume Apollinaire collabore à différentes revues poétiques : Sic (de Pierre Albert-Birot) ; 391 (de Francis Picabia) ; Nord-Sud (de Pierre Reverdy).

Le Mercure de France édite une plaquette de Guillaume Apollinaire intitulée Vitam empendere amori & illustrée par André Rouveyre.

Nota Bene : le film ci-dessous est inestimable, nous vous conseillons vivement de le regarder in extenso (ci-dessous, il commence 13 minutes avant la fin avec André Rouveyre).

À la recherche de Guillaume Apollinaire, réalisé par Jean-Marie Drot, a été diffusé pour la première fois dans l’émission de l’ORTF « L’Art et les Hommes » le 29 mai 1960.

Un grand MERCI à la chaîne Éclair Brut du poète vivant Arthur Yasmine.

À l’été 1917, Guillaume Apollinaire tombe amoureux d’Amélia Emma Louise Kolb, dite « Jacqueline », alias Ruby. Il quitte la Censure pour le cabinet du ministre des Colonies.

En octobre-novembre, la révolution bolchévique de Lénine & Trotski bouleverse la géopolitique mondiale.

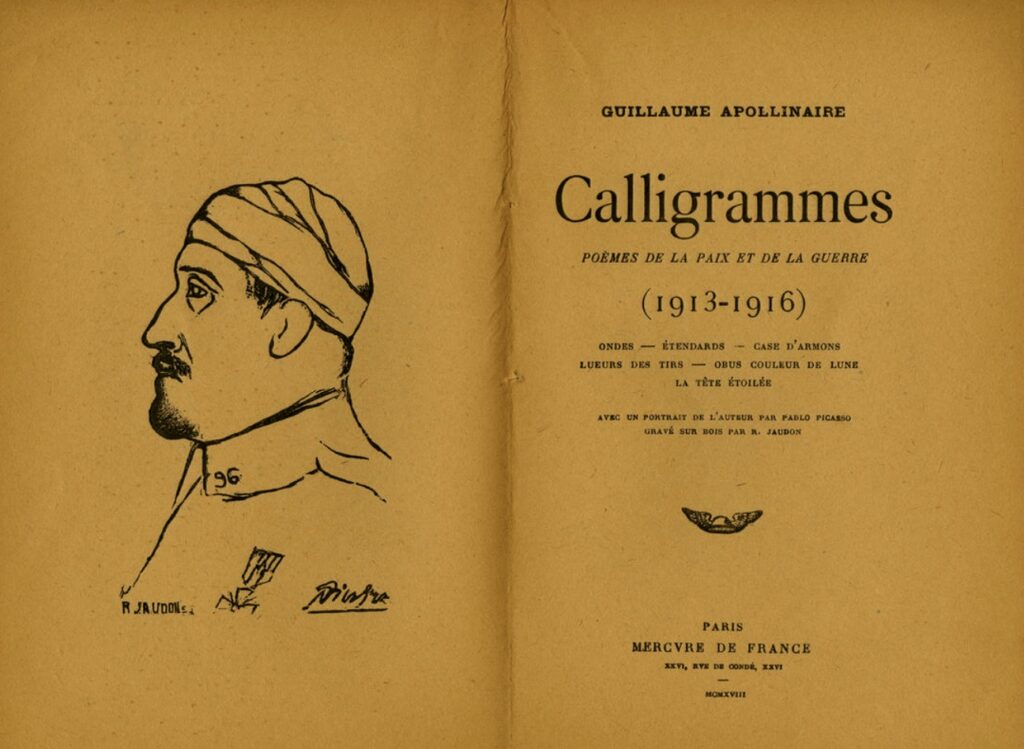

Calligrammes

En janvier 1918, Guillaume Apollinaire préface le catalogue de l’exposition « Matisse et Picasso » à la galerie Paul Guillaume.

Il est admis une seconde fois à la villa Molière pour une congestion pulmonaire.

Au mois d’avril, cinq ans après Alcools et toujours au Mercure de France, Guillaume Apollinaire publie un second chef-d’œuvre : Calligrammes – Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916) –, dédié à René Dalize.

Le 2 mai 1918, Guillaume épouse Ruby, sa jolie rousse, en l’église Saint-Thomas d’Aquin. Pablo Picasso & Lucien Descaves[29] sont témoins du marié ; Gabrielle Buffet-Picabia[30] & Ambroise Vollard[31] sont témoins de la mariée.

Lundi 1er juillet, Guillaume Apollinaire est témoin au mariage de Pablo Picasso et Olga Khokhlova (1891, Nijyn — 1955, Cannes) danseuse aux Ballets russes de Serge de Diaghilev.

Le 25, sur ordre du soviet de l’Oural, Nicolas II, dernier Tsar de Russie, est exécuté sans procès puis jeté dans un puits de mine avec tous les siens.

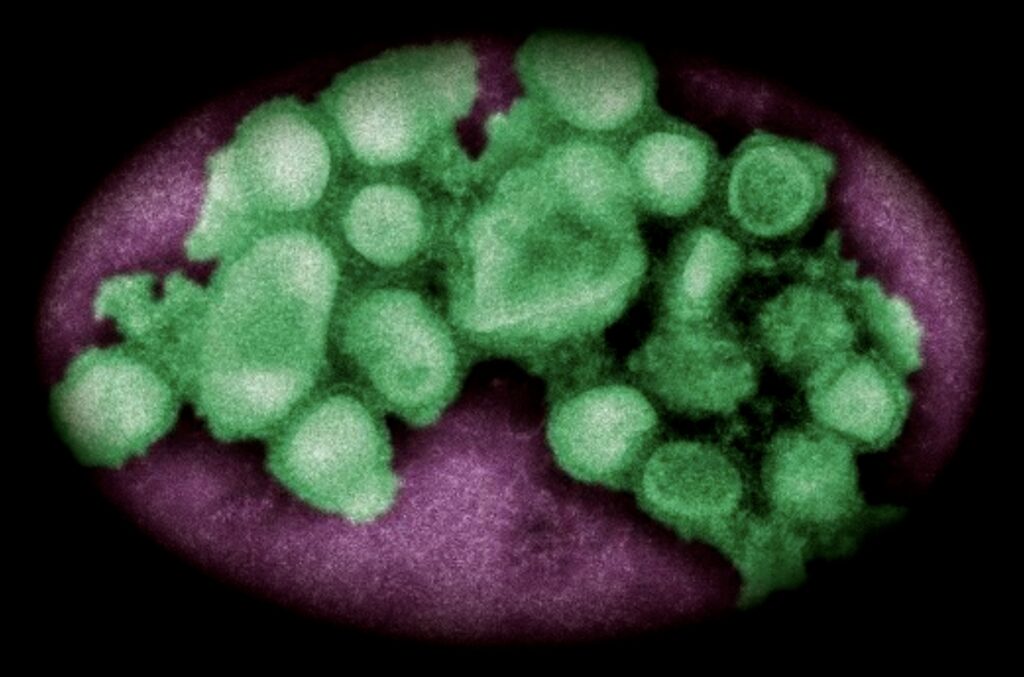

L’agent grippal

Le 28 octobre 1918, la femme d’Egon Schiele[32] (Édith, enceinte de six mois) meurt de la grippe dite « espagnole ». Trois jours plus tard, le peintre autrichien de vingt-huit ans succombe lui aussi à la même maladie.

L’Espagne, non-belligérante, est un des rares pays européens dont les journaux ne sont pas censurés, c’est pourquoi il est le seul à parler ouvertement de l’épidémie qui devient, de ce fait, « espagnole ».

Les premiers cas ont été identifiés en mars 1918 dans le Kansas, aux États-Unis d’Amérique. Puis le virus est arrivé en Europe avec le transport des troupes par bateaux militaires ; au mois de juin, la grippe était mondiale (Inde, Chine, Océanie, Afrique).

La grippe dite « espagnole » est, à ce jour, devant la Peste noire du 14e siècle occidental, la pandémie la plus meurtrière de l’histoire humaine. Elle a duré trois ans, a fait 50 millions de morts en Europe, près de 100 millions dans le monde (les chiffres varient selon les sources ; tous conviennent que l’agent grippal a été plus mortel que la guerre mondiale).

Face à la catastrophe, les rumeurs vont bon train … On prétend qu’après le gaz moutarde les Allemands ont inventé une nouvelle arme bactériologique dissimulée dans les sachets d’aspirine du laboratoire pharmaceutique Bayer …

Le 3 novembre 1918, Guillaume Apollinaire, déjà très affaibli par sa blessure à la tête, est atteint par le virus H1N1.

Il s’alite dans son appartement du 202 boulevard Saint-Germain. Sa femme Jacqueline, ses amis Max Jacob & Pablo Picasso le veillent jour & nuit.

Guillaume Apollinaire meurt le 9 novembre 1918 à 17 heures.

Le 13, ses obsèques sont célébrées en l’église Saint-Thomas d’Aquin où Gui et Ruby s’étaient mariés six mois auparavant.

Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise — 23e rangée, 89e division, 5e ligne, 25e place.

« La mort de Guillaume Apollinaire […] changea profondément la vie de tous ses amis, sans parler même du chagrin qu’elle leur causa. C’était juste après la guerre quand tout était sens dessus dessous, et que chacun s’en allait de son côté. Guillaume aurait servi de trait d’union ; il avait le don de grouper les gens ; mais maintenant il était mort et les amitiés se relâchèrent. Mais tout cela arriva beaucoup plus tard, et maintenant il faut que je revienne à mon commencement, à la première rencontre de Gertrude Stein avec Marie Laurencin et Guillaume Apollinaire. »[33]

©FélicieDubois, avril 2021

[2] André Rouveyre (1879, Paris — 1962, Barbizon) dessinateur de presse.

[3] Jean Jaurès, discours de Lyon-Vaise (25 juillet 1914).

[4] L’Humanité — quotidien socialiste créé par Jean Jaurès en avril 1904, auquel ont collaboré, entre autres distingués : Jules Renard, Tristan Bernard, Octave Mirbeau, Anatole France, Laurent Tailhade, Léon Blum, Aristide Briand … Avec un feuilleton de George Sand & des illustrations de Théophile Alexandre Steinlen (1859, Lausanne — 1923, Paris). Cent dix-sept ans plus tard, différent, L’Humanité est toujours présent.

[5] Raoul Villain (1885, Reims — 1936, Ibiza) est arrêté après le meurtre ô combien prémédité de Jean Jaurès. L’abruti revendique un geste patriotique ; il passera toute la guerre en prison … et tandis que le fils de Jaurès, Louis, vingt ans, meurt au Champ d’Honneur en juin 1918, Villain est acquitté le 29 mars 1919. Nota Bene : le corps de Jean Jaurès sera transféré au Panthéon en 1924.

[6] La Côte fleurie : côte maritime normande qui va de Cabourg à Deauville (et vice-versa).

[7] Blaise Cendrars, La Main coupée (Denoël, 1946).

[8] Guillaume Apollinaire, C’est Lou qu’on la nommait – in : Calligrammes (Mercure de France, 1918).

[9] Guillaume Apollinaire, Lettres à Lou – édition revue & augmentée par Laurence Campa (L’Imaginaire/Gallimard, 2010).

[10] Les citations suivantes, indiquées en italique, sont extraites du recueil Ombre de mon Amour (Pierre Cailler, Genève, 1947) réédité sous le titre Poèmes à Lou (Gallimard, 1955).

[11] Guillaume Apollinaire, Ombre de Mon Amour (Pierre Cailler, Genève, 1947).

[12] Remy de Gourmont (1858, Argentan — 1915, Paris) homme de lettres proche des symbolistes, grande figure du Mercure de France. Nous y reviendrons.

[13] La première édition à 25 exemplaires de Case d’Armons a été polycopiée sur papier quadrillé, à l’encre violette, au moyen de gélatine, à la batterie de tir, devant l’ennemi. L’ensemble sera repris dans le recueil Calligrammes (Mercure de France, 1918).

[14] Remy de Gourmont, « Le poète canonnier » – in : Dans la tourmente (Crès, 1916).

[15] Guillaume Apollinaire, Mutation – in : Case d’Armons (Calligrammes, Mercure de France, 1918).

[16] Tendre comme le souvenir, Lettres de Guillaume Apollinaire à Madeleine Pagès (Gallimard, 1952).

[17] Cité par Laurence Campa – in : Apollinaire (Gallimard, 2013).

[18] La trépanation consiste à ouvrir la boîte crânienne de façon circulaire avec un trépan, instrument chirurgical permettant de perforer les os sans percer le cerveau.

[19] La « psychoanalyse » est une science humaine qui vient d’être inventée par Sigmund Freud à Vienne …

[20] André Breton (1896, Tinchebray — 1966, Paris) poète & écrivain, chef de file du Surréalisme.

[21] Cité par Pascal Pia dans Apollinaire par lui-même (Écrivains de toujours / Seuil, 1967).

[22] Guillaume Apollinaire, Le Poète Assassiné (L’Édition Bibliothèque des Curieux, 1916) ; réédité en 1945 aux éditions Gallimard.

[23] Anagramme de « Paul Verlaine », surnom que le Prince des Poètes s’était donné à la fin de sa vie.

[24] Nous croisons souvent Octave Mirbeau, de Mémo en Mémo, sans prendre le temps de nous arrêter ; pour cela CF le blog de l’ami Pierre Michel.

[25] Apollinaire à Picasso, 4 avril 1917 (cité par Laurence Campa dans son Apollinaire, op.cit.)

[26] Guillaume Apollinaire, « Orphée » in : Revue normande (avril-mai 1917).

[27] Concernant la relation de Guillaume Apollinaire avec Jean Cocteau, CF le Mémo « Max Jacob » à paraître prochainement.

[28] Cité par Laurence Campa – in : Apollinaire, op. cit.

[29] Lucien Descaves (1861-1949, Paris) écrivain libertaire.

[30] Gabrielle Buffet-Picabia ((1881, Fontainebleau — 1985, Paris) musicienne ; épouse de Francis Picabia, maîtresse de Marcel Duchamp.

[31] Ambroise Vollard (1866, Saint-Denis de La Réunion — 1939, Versailles) marchand d’art.

[32] Egon Schiele (1890, Tulln an der Donan — 1918, Vienne) dessinateur & peintre expressioniste.

[33] Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas (Gallimard, 1934).

D’autres facettes de Guillaume Apollinaire : le courageux, l’amoureux, l’ami. Les documents sont magnifiques et intéressants. Je me suis plongé avec délice dans la lecture de ce dernier épisode.

c’est un prodige de passion, encore une fois tu nous embarques dans ton canoë kayak et c’est exaltant. Les documents sont formidables/ Mille mercis

Votre approche, votre travail sont magnifiques et généreux. J’y découvre beaucoup de choses que j’ignorais – merci aussi pour l’iconographie, splendide, dans les trois parties de la chronique.

Une iconographie de folie !

Je ne sais pas vous…. mais moi j’y retourne pour une seconde imprégnation.

Difficile de quitter lesmemorables !

Kaliméra Féli,

C’est grâce à Max (pas Jacob, mais Pelgrims !) que j’ai pu lire ce magnifique document.

Sa principale qualité est dans son éclectisme qui reflète parfaitement celui de Guillaume Apollinaire.

Celui qui est présenté ici, est bien loin de celui de « La chanson du Mal aimé », dont -au même titre que de l’Acropole-, je ne me lasserai jamais.

Mais, justement, il est bon parfois de sortir de ses obsessions et apprendre à regarder les autres facettes d’une personne qu’on admire. C’est ce que j’ai fait avec ce magnifique article qui se regarde comme un fil.

Vivement le prochain sur Max Jacob que l’on attend avec gourmandise (comme disait Arthur Rimbaud de dieu qui n’existe pas ! ) … Encore merci Féli,

Patrick, le Rat noir de la bibliothèque athénienne.

… d’un rat à l’autre 🐀 EFCHARISTO POLY