Épisode 1

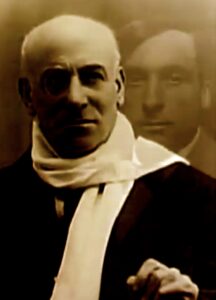

Max Alexandre est né le 12 juillet[1] 1876 à Quimper, dans le Finistère, en Bretagne, quatrième d’une fratrie de sept enfants.

Max Jacob est mort le 5 mars 1944 au camp d’internement de Drancy, à une vingtaine de kilomètres de Paris, quelques mois après son frère aîné Gaston et sa sœur cadette Myrté-Léa, déportés & exterminés à Auschwitz.

(Audio Arthur Honneger)

La Bretagne est un miracle

Au début du dix-neuvième siècle, Samuel Alexander (1811-1889) & Myrthe-Léa Mayer (1818-1884) quittent l’Allemagne pour Paris en passant par la Lorraine.

Le 28 janvier 1847, Lazare, futur père de Max, naît à Tours en Touraine.

En 1858, la famille Alexander s’installe à Quimper.

Samuel Alexander est tailleur pour hommes. Dans le même immeuble, 8 rue du Parc, contiguë du Grand Hôtel de L’Épée, sur le quai de l’Odet, il tient aussi une boutique d’antiquités (Vieux meubles — Curiosités locales — Dentelles — Costumes bretons — Tapisseries). Son fils Lazare travaille avec lui.

En 1871, Lazare Alexander, Quimpérois de vingt-quatre ans, épouse Prudence Jacob, Parisienne de vingt-deux ans. L’année suivante, le couple donne naissance à Julie-Delphine Jacob-Alexander.

En 1873, le gouvernement de la Troisième République décerne à Lazare Alexandre la nationalité française pour « bons et loyaux services » — à cause que, pendant la guerre de 70, le jeune homme s’était engagé dans les Mobiles bretons, auxiliaires de l’armée active.

En 1874, Julie-Delphine accueille un petit frère : Maurice.

Gaston naît en 1875, toujours à Quimper.

Le 12 juillet 1876, Max voit le jour à son tour.

Puis viendront Jacques (en 1880) et Myrté-Léa (en 1884) ; enfin, du 10 juillet au 1er septembre 1887, passera Suzanne …

Les enfants Alexandre auraient dû être sept, ils seront six.

En 1888, la famille Alexandre prend officiellement le nom de Jacob, celui de Prudence, pour une raison « strictement commerciale » (précise Hélène Henry) : « … associés à des cousins Jacob de Lorient, les Alexandre sont connus sous le nom de messieurs Jacob. »[2]

À moins que ce ne soit, pour le père de Max, « une façon de conserver des traces de son origine israélite grâce à un des noms bretons[3] pris dans l’Ancien Testament » (commun aux Juifs et aux Chrétiens)[4] — comme le suggère François Caradec[5], Breton lui-même.

À l’instar du comte VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, barde breton de trente-huit ans son aîné, Max Jacob est fasciné par les calvaires[6] & les rogations[7].

Oui ! j’ai aimé passionnément le catholicisme dans mon enfance. Les processions à Quimper me semblaient ce qu’on peut voir de plus beau au monde — écrit Max Jacob à René Villard.[8]

Puis, dans La Défense de Tartufe[9] :

… j’étais élevé dans le coin le plus catholique de France : le cœur de notre maison n’était guère séparé de la cathédrale, à toute heure j’en apercevais les flèches gothiques toutes dorées le soir par les crépuscules, toutes blanches de lune la nuit. À toute heure, j’entendais les cloches et mes frères et sœurs et moi nous savions distinguer les sonneries des mariages ou des baptêmes, de l’angélus, des annonces de fêtes ou des différentes classes d’enterrements.[10]

En 1894, Max Jacob obtient son Bac à Quimper.

Le capitaine Alfred Dreyfus est arrêté pour haute trahison et condamné au bagne à perpétuité sur l’île du Diable, en Guyane.

Max Jacob monte à Paris.

La Bohème

En 1895, Max Jacob est étudiant en Droit et à l’École Coloniale de Paris (comme avant lui son frère aîné Maurice, dit « L’Africain », administrateur civil au Sénégal.)

Pourquoi l’École coloniale ? me direz-vous — nous interroge-t-il. Je suis aussi ignorant que vous sur ce point. Au sortir du lycée de Quimper on rêvait pour moi de l’École normale supérieure et j’ai toujours eu l’esprit de contradiction.[11]

[…] l’essentiel était de fuir le latin et le grec auxquels des succès de collège, en rhétorique et en philosophie, semblaient vouloir me condamner.[12]

En 1896, les études de Max sont interrompues par le service militaire ; à son grand désarroi, le citoyen Jacob est réformé pour insuffisance pulmonaire.

Il quitte l’École Coloniale, mais obtient sa licence en Droit.

À Paris, sous le pseudonyme de Léon David, Max Jacob s’improvise critique d’art[13] ; il est secrétaire de rédaction au Sourire où règne le Prince des Fumistes : ALPHONSE ALLAIS.

En juin 1901, galerie Ambroise Vollard, rue Laffitte[14], Léon Max David Jacob s’enthousiasme pour la première exposition d’un jeune peintre catalan de cinq ans son cadet : Pablo Ruiz Picasso.

Max & Pablo vivent ensemble heureux et miséreux, boulevard Voltaire ; ils n’ont qu’un seul lit : quand l’un se lève pour travailler, l’autre se couche pour dormir.

Après les Poètes Maudits[15] de la fin du dix-neuvième siècle, la Bohème du début du vingtième se rêve plus légère …

Max & Pablo sont dans un bateau

En 1904, Picasso s’installe au Bateau-Lavoir — ainsi que Max a baptisé l’acropole bigarrée du 13 rue Ravignan, à Montmartre, où vont et viennent les peintres Kees Van Dongen, Juan Gris, Maurice de Vlaminck, Henri Matisse, le Douanier Rousseau, Georges Braque, André Derain, Fernand Léger, Marie Laurencin, Louis Marcoussis, Moïse Kisling ; l’écrivain Pierre Dumarchais alias Mac Orlan ; les poètes André Salmon[16] & Pierre Reverdy[17] & GUILLAUME APOLLINAIRE.

Ancienne manufacture de piano, la bâtisse a été divisée en une dizaine d’ateliers loués à autant d’artistes & artisans.

… cette demeure qui n’avait pas d’étages visibles de l’extérieur avait des caves et des greniers et n’avait que cela,[18] écrit Max Jacob (lequel est hébergé par son petit frère Jacques, 33 boulevard Barbès).

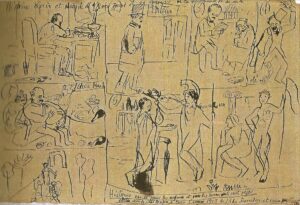

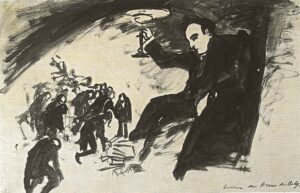

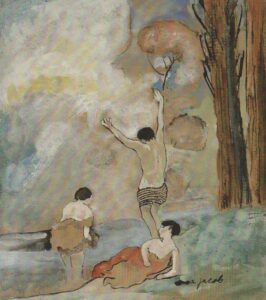

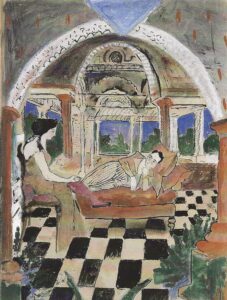

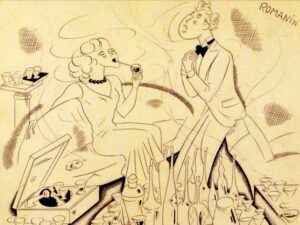

Max Jacob, « Commères des soirs d’été » (encre & crayon sur papier, 1903)

©Musée des Beaux-Arts de Quimper

Pablo doit beaucoup à Max, raconte Fernande Olivier.[19]

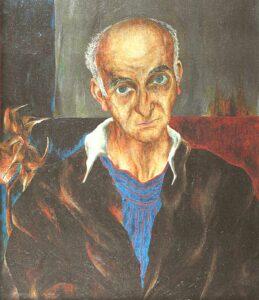

« C’est Max Jacob qui l’a soutenu, encouragé, aidé, quand, tout jeune, il connaissait une profonde détresse — se souvient-elle. Lorsque Picasso me l’eut présenté, je regardai, un peu étonnée, ce petit homme sautillant, aux yeux bizarres et pénétrants sous les verres du lorgnon, cérémonieux, l’air content de lui, et qui s’inclinait très bas le chapeau à la main. […] De toute sa personne se dégageait un sentiment d’indéfinissable inquiétude. Mais, avant tout, c’était un masque d’originalité intelligente qui s’imposait. Les femmes l’avaient toujours effrayé, j’allais écrire intimidé, malgré l’impertinence qu’il affectait vis-à-vis d’elles. »[20]

1905 : vote de la loi de séparation des églises et de l’État.

1906 : réhabilitation du capitaine Alfred Dreyfus.

La Camarde camarade !

Max Jacob, trentenaire & célibataire, passe les fêtes de fin d’année … jusqu’au mois d’avril, chez ses parents à Quimper.

Dans sa chambre d’enfant, quasi intacte, vue sur la cathédrale, il relit La Légende de la Mort[21] — une compilation de contes bretons recueillis par son ancien professeur de philosophie, Anatole Le Braz.[22]

Max Jacob, « Le Calvaire de Guengat »

(gouache & techniques diverses dont « café », oui, celui qui se boit, non daté)

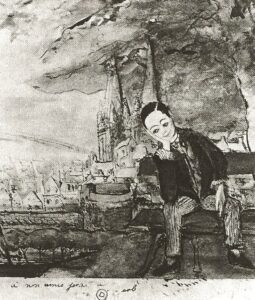

De retour à Paris, Max Jacob s’installe 7 rue Ravignan, au plus près du Bateau-Lavoir.

Vous tous, passants de la rue Ravignan, je vous ai donné les noms des défunts de l’Histoire, écrit-il dans un petit carnet à un sou. Voici Agamemnon ! voici madame Hanska ! Ulysse est un laitier ! Patrocle est au bas de la rue qu’un Pharaon est près de moi. Castor et Pollux sont les dames du cinquième. Mais toi, vieux chiffonnier, toi, qui, au féerique matin, viens enlever les débris encore vivants quand j’éteins ma bonne grosse lampe, toi que je ne connais pas, mystérieux et pauvre chiffonnier, toi, chiffonnier, je t’ai nommé d’un nom célèbre et noble, je t’ai nommé Dostoïewsky (sic).[23]

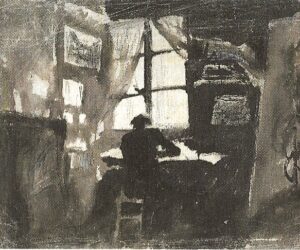

Fernande Olivier s’en souvient : « Dès qu’on pénétrait dans sa chambre, on l’apercevait penché sur sa table, écrivant à la lumière terne d’une lampe fumeuse. C’était au rez-de-chaussée, dans une petite cour, où les locataires de la maison venaient jeter leurs ordures ménagères. […] Max recevait là tous les lundis. […] Cette chambre, malgré sa misérable apparence, n’avait rien de triste. […] Son odeur, mélange de fumée, de pétrole et d’encens, de vieux meubles et d’éther, se condensait en un parfum lourd, inexplicable, mais évocateur pour qui l’avait respiré une fois. »

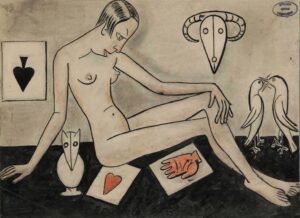

Pierre de Belay (alias Eugène Savigny, 1890-1947) « Max dans sa chambre, rue Ravignan » (1907)

(©Bibliothèque Jacques Doucet)

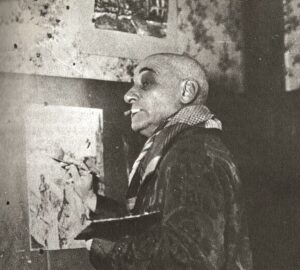

Max peint autant qu’il écrit, en permanence, la plupart du temps sur des supports sans importance, précaires, éphémères : un petit carnet, un morceau de carton. Il donne, il échange. Il n’a rien à vendre.

Pablo, lui, si.

André Salmon se souvient de l’arrivée du célèbre marchand de tableaux, Ambroise Vollard, au Bateau-Lavoir : « Il y vint en fiacre découvert, jusqu’au bas des marches de la rue Ravignan. Vollard grimpa, lourdement. Le cocher alla boire un verre. Une heure plus tard, Vollard reparaissait, faisant plusieurs voyages pour entasser dans le fiacre tant de toiles tirées des profondeurs de la Maison du Trappeur[24]. Au départ, il vint s’asseoir sans façon à côté du cocher. Max Jacob et moi suivions le spectacle. L’hagiographe de saint Matorel[25] me serra la main, sans mot dire, sans me regarder, content, des pleurs plein ses yeux, pareils à des marines. Son ami, son frère d’élection, celui pour qui, devant tous, il avait tiré la voiture à bras au service de l’Entrepôt Voltaire, venait de trouver son premier marchand d’importance. »[26]

Soudain riche, Picasso part en Espagne avec Fernande.

Max se retrouve seul et plus misérable que jamais, à Montmartre.

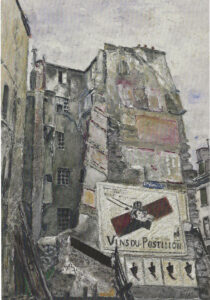

Max Jacob, « Vieux quartier de Paris » (gouache et rehauts de pastel sur papier, vers 1930) ©Musée des Beaux-Arts de Quimper

Ne va jamais à Montparnasse !

Max Jacob tire les cartes, dit la bonne aventure, compose des horoscopes, étudie l’hébreu … « Se prenait-il au sérieux ? s’interroge Fernande. Était-il sincère ? Pour ma part je n’ai jamais pu évaluer la part de sincérité de Max. […] On le consultait sur tout. Inlassablement il répondait à tout. […] Il guidait Poiret[27], un de ses plus fidèles clients, dans le choix de la couleur de ses cravates ou de ses chaussettes. Ce qui devait favoriser ses chances. Il nous faisait des « porte-bonheur ». Fétiches plus ou moins lourds suivant qu’il les gravait sur parchemin, argent, cuivre ou fer, suivant les astres qui avaient présidé à notre destinée, d’après notre date de naissance. […] J’ai longtemps promené dans mon sac une lourde plaque de cuivre rouge, brut, que Max m’avait donnée. […] Il nous amusait jusqu’à nous fatiguer physiquement à force de rire. Chanteuse légère, un chapeau de femme sur la tête, s’enroulant dans une écharpe de gaze, chantant avec une voix de soprano … Je crois qu’il savait toutes les opérettes, tous les opéras, toutes les tragédies, et Racine, et Corneille, et toutes les comédies. »[28]

À son retour d’Espagne, Pablo Picasso (vingt-six ans) rencontre Daniel Henry Kahnweiler (vingt-trois ans)[29] qui s’engage à lui acheter toute sa production.

Le jour de La Toussaint de l’an 1907, Alfred Jarry (trente-quatre ans) meurt d’une méningite tuberculeuse à l’Hôpital de la Charité, à Paris.

1908, année bissextile.

Le 25 avril, au Salon des Indépendants [30], Max Jacob (trente et un ans) savoure une heure de vraie gloire.[31] Dans une conférence de Guillaume Apollinaire (vingt-sept ans) consacrée aux poètes de la nouvelle phalange (autrement dit de « l’avenir », sous-entendu de « l’éternité »), Apollinaire prédit que : La renommée viendra bientôt prendre Max Jacob dans sa rue Ravignan. C’est le poète le plus simple qui soit et il paraît souvent comme le plus étrange. Cette contradiction s’expliquera aisément lorsque j’aurai dit que le lyrisme de Max Jacob est armé d’un style délicieux, tranchant, rapide, brillamment et souvent tendrement humoristique, que quelque chose rend inaccessible à ceux qui considèrent la rhétorique et non pas la poésie.[32]

En juin, les cendres d’Émile Zola entrent au Panthéon.

À l’automne, Picasso & Apollinaire organisent un banquet au Bateau-Lavoir en l’honneur du Douanier Rousseau. (cf. GUILLAUME APOLLINAIRE)

En novembre, la Nouvelle Revue Française[33] sort son tout premier numéro.

Masque Jacob

Au mois de septembre de l’année de grâce 1909, Pablo Picasso, désigné par la Gloire, quitte le Bateau-Lavoir pour un grand atelier-appartement boulevard de Clichy.

Laissé pour compte (Picasso est de ceux qui ne regardent jamais en arrière) Max Jacob anesthésie ses maux divers à l’éther.

« Je crains que ces drogues ne finissent par détruire sa santé et ne soient néfastes à son équilibre moral, déplore Fernande Olivier. Cette jusquiame qu’il juge nécessaire pour ses voyages dont l’effet décuple ses facultés spiritualistes — il le dit — est un poison assez violent qui, joint à l’éther dont il abuse, le mènera à la manie sinon à la folie. »[34]

(Audio Francis Poulenc)

Max Jacob est fasciné par le clown Médrano, lequel a repris, en 1897, le cirque Fernando installé à l’angle du boulevard Rochechouart et de la rue des Martyrs où s’est produite, notamment, Suzanne Valadon (cf. ÉRIK SATIE)

À l’automne de la même année — 1909 — dans sa chambre de la rue Ravignan, Max Jacob reçoit une première vision « christique » — dit-il.

Je suis revenu de la Bibliothèque nationale ; j’ai déposé ma serviette ; j’ai cherché mes pantoufles et quand j’ai relevé la tête, il y avait quelqu’un sur le mur ! Il y avait quelqu’un ! Il y avait quelqu’un sur la tapisserie. Ma chair est tombée par terre ! J’ai été déshabillé par la foudre ! Oh ! pardonnez-moi ! Il est dans un paysage, dans un paysage que j’ai dessiné jadis, mais Lui ! Quelle beauté ! élégance et douceur ! [35]

Saul devient Paul sur le chemin de Damas.

Joie, joie, joie, pleurs de joie ! — s’écrit Blaise Pascal (1623, Clermont en Auvergne — 1662, Paris sur Seine ; nous y reviendrons)

À l’instar de la plupart de ses amis, André Billy n’a « jamais questionné Max sur le processus de son adhésion au catholicisme. Il était difficile en ce temps-là d’avoir avec lui une conversation sérieuse et suivie. L’entretien tournait tout de suite à la plaisanterie ou à l’effusion sentimentale, ou bien il changeait de sujet. On eût dit que, devant la vie, il éprouvait une pudeur, un malaise, une gêne, qui le faisaient continuellement s’évader dans une amère et douce parodie de lui-même et des autres… »[36]

On eût dit que, devant la vie, il éprouvait une pudeur, un malaise, une gêne, qui le faisaient continuellement s’évader dans une amère et douce parodie de lui-même et des autres ON EÛT DIT QUE, DEVANT LA VIE, IL ÉPROUVAIT UNE PUDEUR, UN MALAISE, UNE GÊNE, QUI LE FAISAIENT CONTINUELLEMENT S’ÉVADER DANS UNE AMÈRE ET DOUCE PARODIE DE LUI-MÊME ET DES AUTRES …

Apollinaire publie La chanson du mal aimé[37] ; début des Ballets russes[38] au Châtelet.

En 1910, Paris est inondé.

Max Jacob se réfugie à Quimper.

Ma vie s’écoule dans ma chambre d’enfant, écrit-il à André Salmon.

Max compose La Côte, un soi-disant recueil de chants & contes bretons (dont le nectar se trouve dans les annotations), qui sera imprimé à compte d’auteur l’année suivante et paraîtra aux éditions Crès en 1926.

C’est à Quimper que Max Jacob est au plus près de lui-même, là où tout lui saute aux yeux, s’immisce, s’enroule & pénètre.

C’est depuis Quimper qu’il écrit à Daniel Henry Kahnweiler : la littérature me possède — donne au mot « possède » le sens biblique, le sens ésotérique, amoureux, mystique, chimique, médical, amphigourique, machiavélique et embétatoire.[39]

Max est heureux.

Il écrit à Jean Grenier[40] : Ah ! que je travaille, mon cher ami, et quel bonheur de travailler enfin !

Max est heureux.

Épisode 2

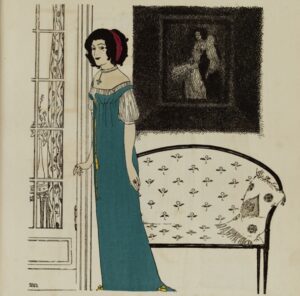

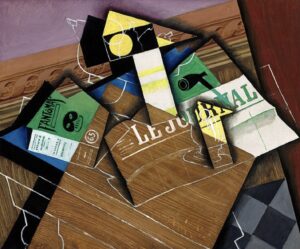

De 1911 à 1914, Max Jacob publie la trilogie des Matorel chez l’éditeur & marchand d’art Daniel Henry Kahnweiler : Saint-Matorel, illustré par Picasso (1911) ; Œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel, illustré par André Derain (1912) ; Siège de Jérusalem, grande tentation céleste de saint Matorel, (1914) illustré par Picasso.[41]

Au printemps 1913, Max Jacob séjourne à Céret, en pays catalan, dans les Pyrénées-Orientales, avec Pablo Picasso.

Derniers moments d’amitié (on ne le sait qu’après).

GUILLAUME APOLLINAIRE publie Alcools au Mercure de France.

Max Jacob s’installe rue Gabrielle.

Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois, et son épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, sont assassinés à Sarajevo par un nationaliste serbe ; le 31 juillet, Jean Jaurès, philosophe républicain, socialiste & pacifiste, est assassiné à Paris par un nationaliste français ; le 3 août, la Première Guerre Industrielle Mondiale est déclarée.

Réformé, Max Jacob reste en rade à Paris avec les Espagnols (non-belligérants).

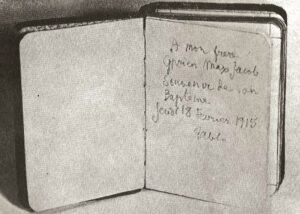

Le 18 février 1915, Max-Cyprien Jacob est baptisé à Notre-Dame-de-Sion, rue Notre-Dame-des-Champs (mon lycée jusqu’au baccalauréat, soit dit en passant), une institution catholique fondée pour la conversion des juifs par les frères Ratisbonne[42] ; Pablo Picasso est son parrain.

Changement de religion = changement de nom.

Pablo avait suggéré « Fiacre[43] », Max a préféré « Cyprien[44] ».

Le soir même, au cinématographe, Max-Cyprien Jacob reçoit une seconde vision du Christ sur l’écran …

Les Allemands envahissent la Pologne ; l’Italie déclare la guerre à l’Allemagne.

Max Jacob & ses amis migrent de Montmartre à Montparnasse.

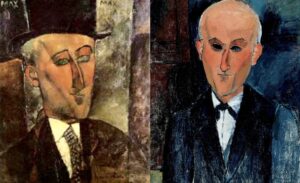

Photographies prises à La Rotonde par Jean Cocteau, le 12 août 1916, où l’on peut voir Pablo Picasso, Max Jacob, Moïse Kisling, Manuel Ortiz de Zarate, « Pâquerette » (mannequin chez Poiret), André Salmon, Amedeo Modigliani …

Le Cornet à dés

Le 3 janvier 1917, Lazare Alexandre dit Jacob (soixante-dix ans) meurt rue du Parc à Quimper.

Max Jacob écrit à Pablo Picasso :

Je reviens de l’enterrement de mon père. Au milieu de tous les souvenirs : les vieux meubles qui sont à lui, qu’il a inventés, il a passé dans son cercueil devant toutes ces vieilles bonnes choses familières et j’ai cru que tout cela allait le saluer. La maison dont il a usé les fauteuils était pleine de vieux amis qui ont entouré mon enfance et qui ont regardé mon adolescence d’un mauvais œil.[45]

Entrée en guerre des États-Unis ; Révolution bolchévique en Russie.

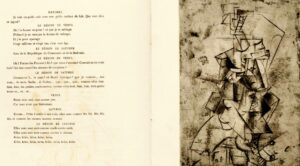

Max Jacob, Le Cornet à dés (manuscrit « sali » dixit Max, « customisé », dirait-on aujourd’hui, par son auteur pour quelques sous et pour le collectionneur Paul Bonet, vers 1943)

Le Cornet à dés — composé depuis 1898, fin prêt depuis quatre ans — est publié à compte d’auteur chez l’imprimeur Levé (71 rue de Rennes) en novembre 1917.

Burlesque, lyrique, ardent — le recueil sera réédité en 1922 chez Stock, puis en 1945 dans la « collection blanche » des éditions Gallimard, et désormais dans la collection « Poésie »[46]…

Extraits :

Faire comprendre, c’est faire aimer (préface de 1916)

*

Mur de briques, bibliothèque !

*

Le mystère est dans cette vie, la réalité dans l’autre ; si vous m’aimez, si vous m’aimez, je vous ferai voir la réalité.

*

Le paradis, je me le figure à cause du nombre des morts comme un jour de mi-carême à Paris et l’enfer comme la foule affolée des familles un jour de tempête dans un port.

*

C’est une branche avec trois fleurs : la branche est couleur de neige, les fleurs aussi : les fleurs ont la tête en bas, la branche aussi, tout est en perle et ne tient nulle part. Si ! cela tient à un bandeau, un bandeau de front qui est blanc et qui sourit.

*

Je vous amène mes deux fils, disait le vieil acrobate à la Vierge aux Rochers qui jouait de la mandoline. Le plus jeune s’agenouilla dans son joli petit costume ; l’autre portait, au bout d’un bâton, un poisson.

*

Ils étaient aussi gourmets que gourmés, le monsieur et la dame. La première fois que le chef des cuisines vint, un bonnet à la main, leur dire : « Excusez-moi, est-ce que Monsieur et Madame sont contents ? » on lui répondit : « Nous vous le ferons savoir par le maître d’hôtel ! » La seconde fois, ils ne répondirent pas. La troisième fois, ils songèrent à le mettre dehors, mais ils ne purent s’y résoudre, car c’était un chef unique. La quatrième fois (mon Dieu, ils habitaient aux portes de Paris, ils étaient seuls toujours, ils s’ennuyaient tant !), la quatrième fois, ils commencèrent : « La sauce aux câpres est épatante, mais le canapé de la perdrix était un peu dur. » On en arriva à parler sport, politique, religion. C’est ce que voulait le chef des cuisines, qui n’était autre que Fantômas.

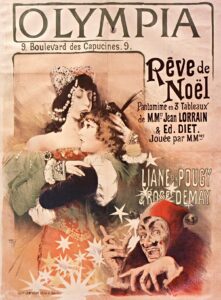

Chez Paul Poiret (lequel séjourne tout l’été dans sa propriété du Finistère), Max Jacob se lie d’amitié avec la princesse Ghika, alias Liane de Pougy[47], une courtisane de l’époque dite Belle, devenue l’épouse d’un aristocrate roumain, qui finira ses jours dans un couvent dominicain sous le nom de Sœur Madeleine de la Repentance (ou Anne-Marie de la Pénitence, c’est selon, nous y reviendrons.)

Les Ghika invitent Max Jacob au « Clos Marie », leur maison de granit à Roscoff (à l’angle des rues Jeanne d’Arc & Coadou, non loin de la plage du Poul Louz, en face de l’île de Batz, elle-même au nord de Santec, chouia plus à l’ouest, dont je rêve encore la nuit, a cinquante-cinq ans, pour y avoir passé, enfant, la plupart de mes vacances).

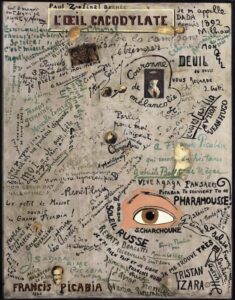

Max Jacob résume l’année 1917 pour le numéro 5 de la revue 391[48] :

Paris — Apparition du Nord-Sud, revue dirigée par Pierre Reverdy. — disparition de Picasso, à Rome où il va organiser un ballet Russe — querelles de poètes, poètes de querelles. — M. Ribera gifle Reverdy à un dîner offert chez Lapeyrouse par M. Rosenberg à ses pensionnaires. On parle de la mort de Markouss. — Kisling intente un procès à l’infortuné Basler pour diffamation. — Apparition prochaine des poèmes en prose de Max Jacob. — Apparition d’un nouveau livre de vers d’Apollinaire. — naissance d’un poète roumain Tristan Tzara qui écrit dans ce style Tzara ! Tzara ! Tzara ! Tzara ! Tzara … Thoustra. — Paul Guillaume prend une place énorme ; les tripes de Paul Guillaume … Apollinaire. Débarquement d’une famille russe qui fait souper des peintres qui n’ont pas dîné. — Naissance de la grande sculpture cubiste par la main du polonais Lespsiche. — Madame Derain à la Rotonde Reverdy ! Reverdy ! Reverdy !

Au mois d’avril 1918, à Paris, Guillaume Apollinaire publie Calligrammes.[49]

À Zurich, Samuel Rosenstock, alias Tristan Tzara, Roumain de vingt-deux ans, proclame son manifeste DADA[50] au Cabaret Voltaire : « Je suis contre l’action ; pour la continuelle contradiction, pour l’affirmation aussi, je ne suis ni pour ni contre et je n’explique pas car je hais le bon sens. »

Ami de l’écrivain allemand Hugo Ball (1886–1927), Tzara trouve les avant-gardes artistiques aussi disciplinées que les troupes du Kaiser … Les deux indépendants refusent de s’enrégimenter … ils seront DADA approximativement.

« Dada a son origine dans le dictionnaire, révèle Tristan Tzara. C’est terriblement simple. En français cela signifie cheval de bois. En allemand va te faire, au revoir, à la prochaine. En roumain oui, en effet, vous avez raison, c’est ça, d’accord, vraiment, on s’en occupe, car le mot, messieurs, le mot est une affaire de tout premier ordre. »[51]

Le 12 juillet 1918, Pablo Picasso épouse Olga Koklova, ex-danseuse des Ballets Russes. Max Jacob & Guillaume Apollinaire sont témoins du marié. (Cf. GUILLAUME APOLLINAIRE épisode 3)

Le 9 novembre, Guillaume Apollinaire (trente-huit ans) meurt de la grippe dite « espagnole » ; Max Jacob veille le corps de son ami jusqu’au 13, il écrit à René Fauchois[52] : Je veille chaque nuit ce qu’il reste de lui. Nous avons assez passé d’heures à rire pour que j’en passe près de lui à pleurer. Je t’écris tout cela qui dépeint mal l’état de mon cœur pour que tu ne t’étonnes pas de ne pas me voir jeudi. Vraiment ni les succès de mes amis, ni ceux de la France victorieuse ne peuvent rafraîchir ce qu’en moi cette mort a fané à jamais. Je ne savais pas qu’il était « ma vie » à ce point.[53]

Le 11 novembre 1918, un Armistice est signé entre la Triple Entente et l’Allemagne — en attendant le traité/diktat de Versailles du 28 juin 1919.

L’esprit de revanche sera aussi fort outre-Rhin dans les années à venir qu’il le fut en France après 70 et nous serions des niais si nous nous en étonnions les premiers, écrit Maurice Sachs.[54]

Le Christ à Montparnasse

En 1919, Max Jacob publie La Défense de Tartufe : Extase, remords, visions, prières, poèmes et méditations d’un Juif converti, dédié à Juan Gris[55], aux éditions de la Société Littéraire de France.

Initialement intitulée Le Christ à Montparnasse, La Défense de Tartufe (comme celui de Molière, mais avec un seul « f », humilité oblige) permet à Max Jacob de se faire l’avocat du diable, si j’ose dire.

La famille Jacob, athée & républicaine, est hostile à ce qu’elle considère comme une trahison. D’autant que c’est une épidémie : Henri Bergson[56] lui-même envisage le catholicisme comme « l’achèvement complet du judaïsme ».[57]

(Audio Érik Satie)

Max Jacob fréquente le salon de Roland-Manuel[58], ami d’ÉRIK SATIE et de Maurice Ravel.

Max Jacob est un habitué des ateliers de Marie Vassilieff[59], Juan Gris, Moïse Kisling[60] et Amedeo Modigliani dit Dedo.

Max & Dedo se considèrent mutuellement comme des frères.

Généralement il était mécontent, indigné et grondeur, dira Max Jacob de Modigliani. Sa figure était large, belle, très brune. Il avait la tenue d’un gentilhomme en haillons et Picasso disait que lui seul savait s’habiller. Tout en velours avec des chemises d’ouvriers à carreaux. […] Généralement il errait, dessinait dans les cafés, peignait chez ses maîtresses qui étaient nombreuses. Il dînait quand on l’invitait, mangeait peu, buvait énormément et oubliait sa misère avec du haschisch.[61]

Le 24 janvier 1920, Amedeo Modigliani (1884, Livourne — 1920, Paris) meurt d’une méningite tuberculeuse à l’hôpital de la Charité (entre les rues Jacob & des Saint-Pères). Au matin du 26, Jeanne Hébuterne (1898, Meaux — 1920, Paris), enceinte de leur premier enfant, se jette d’un cinquième étage dans le quartier du Val-de-Grâce.

Le 31 du même mois & de la même année, en se rendant à l’Opéra de Paris pour une représentation du Tricorne de Manuel de Falla, décors de Picasso, Max Jacob est renversé par une de ces automobiles qui envahissent les rues de la capitale ; on le conduit à l’hôpital Lariboisière dans les couloirs duquel il contracte une congestion pulmonaire.

Hôpital, mausolée des vivants — écrit le poète — tu es entre deux gares, gare toi-même pour les départs d’où on ne revient pas. Je m’agenouille en pensée devant ton sort ; je remercie Dieu qui m’a laissé parmi les hommes de la terre. Sur ce banc, pour moi, la faiblesse et la fatigue ressemblent à l’agonie. Tête si faible encore, et ça commande à tout, la tête ! pauvres membres comme vieillis à pauvre tête si faible toujours, si faible encore. Agonie ! La fatigue ! Oh ! faiblesse. Ohé ! les gens pressés des autos, vous mourrez ! vous mourrez ! Ohé ! les chiens de sexe, les jeunes et les vieux, vous mourrez ! les femmes popotes et celles de la grande vie, les bas-bleus, vous mourrez, mes amis ! […] Je viens de l’apprendre à l’hôpital et je vous le crie boulevard Magenta. Vous mourrez, nous mourrons. Ô mot effroyablement vrai, ô mot de vérité, de seule vérité, mot qu’on ne peut remuer et qu’il faut toucher avec le doigt de la pensée. Mais écoutez-moi donc au lieu de filer : vous mourrez, nous allons mourir tout à l’heure.[62]

Parmi ceux qui se relaient au chevet de Max Jacob — Liane de Pougy, Jean Cocteau, André Salmon —, Misia Sert est des plus zélées.

Coco Chanel et Misia Sert (avec un chien) ; José-Maria Sert (debout) ; c’est « Madame Philippe Berthelot » qui tient le parasol (vers 1920, DR)

Née Marie Sophie Olga Zenaïde Godebska (1872, Saint-Pétersbourg — 1950, Paris) épouse, en troisièmes noces — après Thadée Natanson (1893/1904), puis Alfred Edward (1905/1909) — de José-Maria Sert (1920/1927), pianiste & salonnière, amie de Toulouse-Lautrec, Lucien Guitry, Cocteau, Colette et Reverdy ; intime de Stéphane Mallarmé et de Serge Diaghilev, elle est connue du Tout-Paris sous le nom si mignon de Misia (« petite oursonne », en polonais).

Marcel Proust s’en inspire pour composer Madame Verdurin.

Jean Cocteau s’en souvient pour façonner la Princesse de Bormes, dans son roman Thomas l’Imposteur : Elle voulait s’amuser et savait s’amuser. Elle avait compris, à l’encontre des femmes de son milieu, que le plaisir ne se trouve pas dans certaines choses mais dans la façon de les prendre toutes. Cette attitude exige une santé robuste.[63]

Nous y reviendrons.

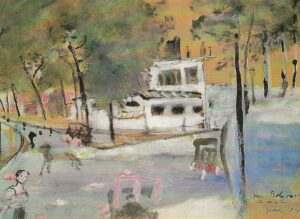

Max Jacob, « Rue Bolivar le matin » gouache, pastel et encre de chine sur papier, 1919

©Galerie Alexis Bordes

À sa sortie de l’hôpital, en mars 1920, Max Jacob expose une centaine de gouaches & dessins à la galerie Bernheim, quartier de La Madeleine.

Un jour je fus baptisé poète par des amis qui étaient des poètes et non des moindres — écrit Max dans le catalogue de l’exposition —, plus tard je fus baptisé peintre par les meilleurs peintres de ce temps et qui sont à peine plus jeunes que moi. Depuis un marchand des plus lettrés qui est un très intelligent amateur, m’a présenté au public. Je n’avais de ma vie jamais rêvé pareil honneur.[64]

C’est le temps du Bœuf sur le toit, rue Boissy-d’Anglas (à deux pas de l’hôtel Vouillemont où loge Maurice Sachs, nous y arrivons), nouveau bar à la mode animé par celui que les surréalistes ne désignent plus que d’une périphrase : « des cocktails, un Cocteau ».

De tous les restaurants, de tous les bars que la mode fait et défait, aucun d’eux, en ces jours-là, n’eut plus de vogue que le Bœuf sur le toit, écrit Maurice Sachs. Cet établissement fut créé par Louis Moysès, qui avait un grand talent d’hospitalité et d’organisation. […] Là, dans le tumulte des conversations et des rires, tout Paris se rencontrait. Il serait vain de vouloir énumérer ceux qui ont passé ce seuil, de la princesse Murat au comte de Beaumont, célèbre pour ses bals ; de la comtesse de Noailles au roi Ferdinand de Roumanie ; d’André Breton, fondateur du surréalisme, à René Clair. Aucun Parisien, aucun visiteur avisé de Paris n’a manqué d’aller au Bœuf sur le toit. On y rencontrait même Érik Satie, musicien ermite d’Arcueil.[65]

Maurice Sachs, donc.

Maurice Ettinghausen est né le 16 septembre 1906 à Paris dans une famille d’origine juive. Maurice Sachs est mort le 14 avril 1945, en Allemagne, exécuté par les nazis après avoir été un agent de la Gestapo. Fol amour de Max Jacob & de Violette Leduc, Maurice Sachs est l’auteur d’une œuvre littéraire indispensable pour ceux que l’âme humaine interroge — « un gredin de haute volée ! » selon Maurice Nadeau —, ressuscité par Patrice Modiano.[66]

Maurice Sachs est l’auteur de La Décade de l’Illusion (Knopf, New York, 1933 ; Gallimard, Paris, 1950) ; Au temps du Bœuf sur le Toit (Nouvelle Revue Critique, 1939 ; Grasset & Fasquelle, 1987) ; Le Sabbat — Souvenirs d’un jeunesse orageuse (Éditions Corrêa, 1946 ; L’Imaginaire/Gallimard, 1960).

Adolescent, il écrivait : Je crois être heureux parce que je m’amuse. […] La vérité, c’est qu’on ne peut plus se passer de fête ; que tout le monde les désire, qu’il les faut immenses pour que tout le monde puisse y aller et publiques pour éviter les exclusives d’une liste d’invités. C’est une démocratie du plaisir. Il y aura des bals jusqu’à la prochaine catastrophe mondiale[67]

C’est le début des Années Folles qui se termineront par une abominable gueule de bois.

Épisode 3

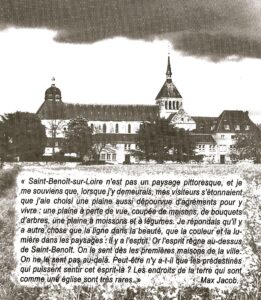

En juin 1921, sur les conseils d’un ami, l’abbé Weill[68], Max Jacob se retire au sud d’Orléans dans un village ligérien, au pied d’un sanctuaire bénédictin.

Saint-Benoît est mon climat

Max Jacob loge au monastère de l’Abbaye de Fleury, alors désaffecté.[69]

En cette année de grâce 1921, Max Jacob publie tout ce qu’il a écrit jusqu’alors & resté inédit : Le Laboratoire central (Au Sans Pareil, 1921 ; réédité chez Gallimard en 1960) ; Le dos d’Arlequin, illustré par l’auteur (éd. du Sagittaire/Simon Kra, 1921) ; Matorel en province, illustré par Jules Depaquit[70] (éd. Lucien Vogel, 1921) ; Le Roi de Boétie, suivi de Nuits d’hôpital et Aurore, nouvelles (éd. de la N.R.F., 1921) ; Ne coupez pas, mademoiselle Ou les erreurs des P.T.T., conte philosophique, illustré par Juan Gris (Galerie Simon, 1921).

En 1922, Max Jacob publie Le Cabinet noir (fausses lettres avec vrais commentaires) à la Bibliothèque des Marges (réédition Gallimard, 1928) ; Le Terrain Bouchaballe, roman (éd. Émile-Paul frères ; réédition Gallimard, 1964) ; Filibuth ou La Montre en or, conte (éd. de la N.R.F. ; réédition L’Imaginaire/Gallimard, 1994).

Au mois de mars, Max écrit dans une lettre[71] à un peintre de ses amis :

Je n’ai pas fait de cubisme :

1 parce que n’entendant parler que de cela j’étais bien aise de penser à autre chose

2 parce que ce n’était pas mon tempérament

3 parce que j’aurais voulu être le premier et que je n’étais pas capable de l’être

4 parce que Picasso avait choisi comme élève non moi mais Braque

5 parce qu’au fond je m’y connaissais en littérature et non en peinture

6 parce que je fais mes œuvres avec le fond de mon ventre et que le fond de mon ventre est « opéra-comique »

7 parce que je suis un homme de l’époque impressionniste par formation avant 46 ans d’âge et que le cubisme est une surajouture dans ma vie

8 parce que le cubisme plaisait à ma pensée et non à ma main et que je suis un homme sensuel

9 parce que le cubisme me paraît laid bien souvent et que j’aime le … joli, hélas !

10 parce que je suis un vieux poète virgilien

11 je ne sais pourquoi

12 au fait j’ai fait beaucoup de dessins cubistes

13 tout ça, c’est la faute à Picasso.[72]

En 1923, Max Jacob publie La couronne de Vulcain, conte breton (Galerie Simon) ; une revue belge (Le Disque Vert) lui consacre un numéro spécial ; naissance & mort de Raymond Radiguet.[73]

En 1924, Max Jacob publie Visions infernales, poèmes en prose (éd. de la N.R.F.), puis L’Homme de chair et l’Homme de reflet, roman (éd. Simon Kra, réédition Gallimard 1934) ; René Clair filme Entracte, une fantaisie ©Francis Picabia & Érik Satie.

En 1925, Max Jacob publie Les Pénitents en maillots roses, poème (éd. du Sagittaire/Simon Kra) ; avènement de Joséphine Baker dans la Revue Nègre ; mort du phonométrographe ÉRIK SATIE.

1926 : début des Jeunesses hitlériennes ; mort de Rainer Maria Rilke.

En 1927, Max Jacob passe l’été avec Maurice Sachs sur l’île de Bréhat ; Charles Lindbergh traverse l’Atlantique en avion.

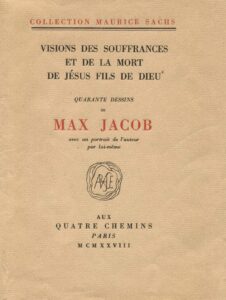

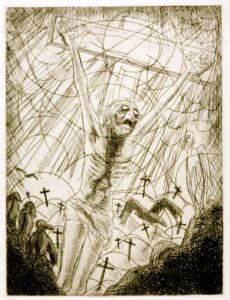

En 1928, Maurice Sachs édite aux Quatre chemins[74] (qui publieront également, sans nom d’auteur, Le Livre Blanc de Jean Cocteau) les Visions des souffrances et de la mort de Jésus fils de Dieu, quarante dessins de Max Jacob.

Pauvre comme Job

Au printemps 1928, sur les conseils de Maurice Sachs dont il est tombé amoureux (Pauvre Pauvre Pauvre Lelian), Max Jacob quitte Saint-Benoît et revient à Paris. Il s’installe aux Batignolles dans un hôtel de la rue Nollet.

Aux Quatre Chemins, Jean Cocteau publie Le Livre Blanc (anonymement, donc) et Le mystère laïc (pour faire plaisir à Jacques & Raïssa Maritain[75]) ; Raymond Poincaré redresse le cours du franc.

En 1929, Max Jacob publie Le tableau de la bourgeoisie (éd. de la N.R.F.) ; krach de la Bourse à New York ; mort de Serge Diaghilev à Venise et de Georges Clémenceau à Paris.

Le 23 août, Max Jacob est victime d’un second accident de voiture, cette fois-ci en Bretagne. Il passe sa convalescence à Quimper où il rencontre, chez un ami commun, un jeune sous-préfet : Jean Moulin.

Jean Moulin est né le 20 juin 1899, à Béziers ; il mourra le 8 juillet 1943 après avoir été torturé par Klaus Barbie, en vain, en Moselle.

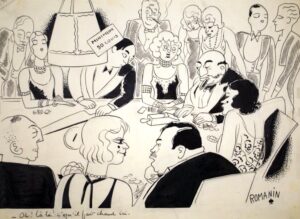

Jean Moulin a toujours aimé le dessin.

Depuis qu’il est haut fonctionnaire — plus jeune sous-préfet de France en 1930 —, il signe Romanin.

Max, Jean & leurs amis — Augustin Tuset (médecin), Charles Daniellou (homme politique), Giovanni Leonardi (céramiste), Lionel Floch (peintre) — se retrouvent au bar de l’Hôtel de l’Épée, contigüe à la maison Jacob, ou à l’Hôtel Pascal, dans le quartier de la gare.[76]

Max & Jean sillonnent le Finistère ; ils se passionnent pour Tristan Corbière.[77]

(En 1935, l’éditeur parisien René Helleu publiera un recueil de Tristan Corbière, titré Armor & illustré de huit eaux-fortes de Romanin.)

1931 : la République espagnole est proclamée.

En 1932, Max Jacob est fait Chevalier de la Légion d’honneur tandis qu’il publie Bourgeois de France et d’ailleurs.[78]

En 1933, André Malraux obtient le prix Goncourt pour La Condition humaine ; Louis-Ferdinand Céline publie Voyage au bout de la nuit ; Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne.

En 1934, les émeutes antiparlementaires de février, initiées par les ligues d’extrême droite[79], sont rejointes dans l’insurrection contre le gouvernement Daladier (énième gouvernement embourgeoisé de la Troisième République) par des associations d’anciens combattants[80], puis par les communistes … inaugurant cette alliance inouïe qui conduira, deux ans plus tard — l’Histoire humaine est formidable — au Front Populaire en France et à la guerre civile en Espagne.

En 1935, le poète surréaliste & communiste René Crevel (1900-1935, Paris) se suicide.

Printemps 1936 : Max Jacob partage l’affiche avec la chanteuse Marianne Oswald[81] (bien-aimée de JANE BOWLES) au cabaret des Noctambules (rue Champollion).

Sur l’insistance de Paul Petit[82], la N.R.F. publie Morceaux Choisis de Max Jacob.

En préface, Paul Petit écrit : « Ignoré ou méconnu par les professeurs et les critiques, insulté par les voyous, méprisé par les Pharisiens, brimé par les hommes d’affaires, Max Jacob m’apparaît, en ce morne Paris 1936, comme le vivant et réconfortant symbole de la poésie inextinguible. »

À Munich, les nazis exposent L’Art « dégénéré » (impressionniste, cubiste, expressionniste) versus L’Art « germanique » (supérieur & inaltérable) afin que le peuple allemand comprenne bien ce qui est beau ou pas.

Le beau est fort, blond, et il a les yeux bleus.

Dont acte.

En novembre 1937, Max Jacob est à Quimper où se meurt sa mère.

Le 14, il écrit à un jeune ami qu’il vient de rencontrer dans le Loiret — Marcel Béalu[83]: Ainsi c’est cela la mort bourgeoise. Pas de drame, pas de cris ! Ma mère s’éteint ! personne ne pleure, mais quel dévouement et quels bons feux.

Puis, le 19, au même : J’ai perdu ma mère ce matin à 4 heures. Je ne sais pas si j’ai du chagrin ou non : j’ai épuisé mon potentiel pendant ces derniers jours. En ce moment il s’agit de mairie, de pompes funèbres et de visites, interminable défilé d’une ville qui a connu mes parents, mes grands-parents, et les collatéraux. Tout le monde est charmant. Pourquoi n’est-on pas dans la vie comme on est dans la mort ?[84]

Petit menhir chauve

De retour à Saint-Benoît, il n’est plus question pour Max Jacob de loger au monastère ni au presbytère.

Monsieur le curé trouve que je reçois trop de visites … et puis, il me défend de fumer ![85]

Max s’installe d’abord au rez-de-chaussée de l’hôtel Robert, qu’il quitte bientôt pour la pension de Madame Persillard, donnant sur la place du Martroi, au centre de Saint-Benoît.

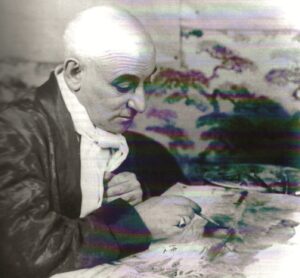

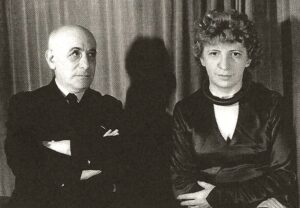

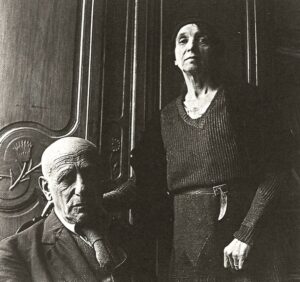

Max Jacob et Madame Persillard (à soixante-sept ans, Max a l’air d’un vieillard) ©Marcel Béalu, 1943

Après le départ d’un de ses nombreux visiteurs, sa nouvelle logeuse commentera : Encore un qui vient prendre des leçons de poésie !

« Cette phrase fit pendant longtemps la grande joie de Max. »[86]

« Lorsque se présentait à Max Jacob un jeune inconnu, il arrivait à ce dernier d’être surpris par l’accueil extrêmement affectueux, voire fraternel, du poète, raconte Marcel Béalu. Pourtant pas d’équivoque dans la manière : Max ne pouvait celer ses sentiments. Immédiatement épris du visiteur, il le lui montrait bien, faisant la roue autour de lui, déployant ses dons de séduction, sa verve, déballant les trésors de son esprit et de sa mémoire. Des histoires drôles — véritables scènes dont il interprétait chaque personnage — il emmenait progressivement sa victime ravie jusqu’aux chausse-trapes des sciences occultes afin d’utiliser tout son savoir, grand dans ce domaine, à mieux la troubler. Bref, avec une entière bonne grâce, il singeait, mimait, contrefaisait, à l’usage du nouveau venu, un Max Jacob déjà légendaire. »[87]

« Non seulement sa conversation qui alliait les souvenirs de la rue Ravignan aux menus propos de la sacristie, les révélations de la Kabbale aux potins du bistrot, une interprétation peu orthodoxe des Évangiles aux lieux communs du catéchisme, s’emparait des esprits — écrit Marcel, mais par ses silences mêmes, par son activité inlassable, par une tension continuelle de la pensée et du cœur, il entraînait chacun dans son orbe, imposait à tous sa présence, marquait chaque objet de sa trace. »[88]

1938 : l’Allemagne nazie annexe l’Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie.

1939 : la Seconde Guerre Industrielle Mondiale est déclarée ; mort de Sigmund Freud.

« Notre-Dame des Naufragés » de Cyprien Godebski (1835 – 1909) père de Maria Godebska, alias Misia ; la statue se dresse depuis 1904 à la pointe du Raz, face à l’île de Sein ©FélicieDubois

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle parle aux Français depuis les studios de la BBC. Personne ne l’entend, sinon les marins de l’île de Sein (une centaine d’hommes partent aussitôt à Londres, un tiers ne reviendra pas). Le 22, Pétain signe avec Hitler un armistice en forêt de Compiègne ; le 10 juillet, le maréchal obtient de Pierre Laval & du Parlement les pleins pouvoirs et s’installe à Vichy.

J’suis l’bouquet, j’suis l’bouquet, j’suis l’bouc émissaire

29 mars 1941 : création du Commissariat général aux Questions juives chargé de « reconnaître et éliminer les Juifs de toutes les interférences dans les domaines vitaux et dans la vie publique, administrer leurs biens jusqu’à la date de leur évacuation[89] » etc.

L’été suivant, Max Jacob reçoit la visite d’un de ses jeunes amis parisiens de la rue Nollet, devenu une célébrité : Charles Trénet.

Y’a d’la joie à Saint-Benoît !

1942 : Jean Genet écrit Le condamné à mort à la prison de Fresnes ; débarquement des Alliés près d’Alger.

1943 : le port obligatoire de l’étoile jaune pour les Juifs est promulgué.

Max Jacob ne quitte plus Saint-Benoît où il se sent protégé.

Les 16 et 17 juillet, 13 152 juifs, dont 4 115 enfants, sont envoyés au Vélodrome d’Hiver (à Paris) puis déportés & gazés à Auschwitz (en Pologne).

Au mois de décembre, le frère aîné de Max, Gaston Jacob, est arrêté à Quimper, relâché, puis finalement déporté à Auschwitz le 16 février 1943 où il est gazé dès son arrivée.

À Saint-Benoît, Max Jacob reçoit la visite de Pablo Picasso qui lui propose de le ramener à Paris, Max refuge — refuse. Ils ne se reverront plus.

… puis celle de Paul Éluard[90] (accompagné de Pierre Bergé[91]).

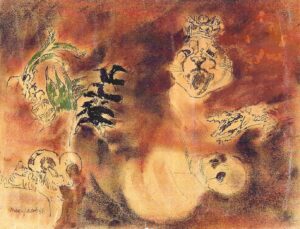

Max Jacob « Les Monstres » encre de Chine, pastel et rehauts d’huile sur papier (1943) ©Musée des Beaux-Arts de Quimper

Max Jacob écrit beaucoup, à tous ses amis.[92]

Il est prêt au martyre, dit-il.

1944 : la sœur cadette de Max Jacob — Myrté-Léa — est arrêtée à Paris puis déportée au camp d’internement de Drancy. Son frère remue ciel et terre pour la secourir, en vain. Elle sera gazée dès son arrivée à Auschwitz.

Max Jacob « Visions de guerre », gouache et encre de Chine sur papier (vers 1940) ©Musée des Beaux-Arts d’Orléans

« Nous entrons nous chauffer dans un baraquement provisoire servant de salle d’attente à l’autocar, écrit Marcel Béalu. La foule des paysans, réfugiés et forains, y fait régner une curieuse atmosphère d’émigration. Sur ce pont de paquebot balancé par les vagues de la guerre, perdu au cœur de la France, notre adieu, Max, n’en fut pas un. Ne devions-nous pas nous revoir le dimanche suivant ? […] Aussi nous séparons-nous sans tristesse. Tu nous fais un dernier signe : Au revoir les enfants ! »[93]

« Le jeudi suivant, 24 février 1944 vers 11 heures du matin, une auto venue d’Orléans s’arrêtait devant la maison de briques roses, à Saint-Benoît-sur-Loire. Trois hommes en civil descendaient, sonnaient et faisaient part de leur mission. Il ne s’agissait vraisemblablement pas d’une mesure particulière, depuis la veille, une vaste rafle des Juifs avait lieu dans le département.[94] La température était toujours glaciale. Ces Messieurs montèrent se chauffer dans la chambre de Max où ils restèrent environ une heure tandis qu’il rassemblait ses effets et que Mme Persillard, affolée, courait au presbytère. […] Max se montrait très calme et il ne sourcilla pas quand la brave femme, bouleversée par l’événement, lui lança : — Vous voyez ! ça vous a bien servi de tant prier ! […] Un petit attroupement s’était formé devant la porte. Le poète serra les mains autour de lui et glissa au docteur (Castelbon) qui cherchait à l’encourager : Tout ça n’a pas d’importance … J’ai fait bonne impression à ma logeuse.

Le Chanoine Fleureau dépêche l’Abbé Hatton qui part en bicyclette avertir Roger Toulouse à Orléans (trente-cinq kilomètres). Celui-ci alerte Marcel Béalu, Jean Denoël et André Salmon, lesquels préviennent Jean Cocteau.

Les nouveaux internés sont conduits à la prison militaire d’Orléans, rue Eugène-Vigniat. Hommes & femmes & enfants sont entassés dans une seule pièce de 21 paillasses pour 65 personnes, sans eau ni électricité, par un froid glacial, nourri à peine d’un bol de soupe claire.

Le 26 février 1944, Max Jacob réussit à envoyer un message à Jean Rousselot, commissaire de police d’Orléans :

Mon cher Jean,

Je suis avec une troupe juive à la prison militaire allemande et sans doute en partance pour le Drancy la semaine prochaine. Peut-être que ton titre te permettra de venir m’apporter un peu de tabac et des allumettes. Préviens Cocteau. Amitiés.

Max Jacob, Homme de lettres, Chevalier de la Légion d’honneur[95]

Puis Max Jacob écrit au chanoine Fleureau, curé de Saint-Benoît :

Cher Monsieur le Curé,

Excusez cette lettre de naufragé écrite par la complaisance des gendarmes. Je tiens à vous dire que je serai au Drancy tout à l’heure. J’ai des conversions en train. J’ai confiance en Dieu et dans ses amis. Je le remercie du martyre qui commence …[96]

Prévenu de l’arrestation de son ami, Picasso aurait répondu : ce n’est pas la peine de faire quoi que ce soit, Max est un ange. Il n’a pas besoin de nous pour s’envoler de sa prison.

Pablo Picasso, peintre « dégénéré », était dans le collimateur des nazis et préférait se faire discret.

Jean Cocteau, poète « dégénéré » lui aussi, réagit illico :

Je dirais de Max Jacob que c’est un grand poète si ce n’était un pléonasme. C’est un poète tout court qu’il faut dire — car la poésie l’habite et s’échappe de lui, par sa main, sans qu’il le veuille.

Avec Apollinaire il a inventé une langue qui survole notre langue et qui exprime les profondeurs.

Il a été le troubadour de cet extraordinaire tournoi où Picasso, Matisse, Braque, Derain, Chirico, s’affrontent et opposent leurs armoiries bariolées.

De longue date, il a renoncé au monde et se cache à l’ombre d’une église. Il y mène l’existence exemplaire d’un paysan et d’un moine.

La jeunesse française l’aime, le tutoie, le respecte et le regarde vivre comme un exemple.

En ce qui me concerne, je salue sa noblesse, sa sagesse, sa grâce inimitable, son prestige secret — sa « musique de chambre » pour emprunter une parole de Nietzsche.

Dieu lui vienne en aide.[97]

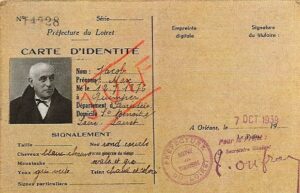

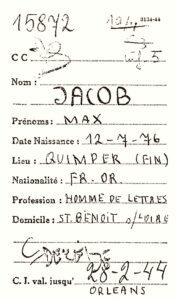

Le 28 février 1944, Max Jacob est déporté au camp d’internement de Drancy sous le N°15872. Il reçoit l’étiquette verte qui signe son inscription pour le prochain convoi (N°69).

Le camp est gardé par des gendarmes français sous l’autorité de la Gestapo (acronyme de GEHEIME STAATSPOLIZEI « Police secrète d’État », celle du Troisième Reich ©Hermann Göring).

J’ai ta peau, plaisante Max qui chante des airs d’Offenbach à ses codétenus en y mettant tout son cœur opéra-comique.

« À son arrivée, Max fut logé dans un dortoir provisoire, celui des déportés, écrit Marcel Béalu. La menace d’un départ en Allemagne dut avoir sur son extrême émotivité des conséquences néfastes. Le lendemain, il entrait à l’infirmerie. Au Drancy, l’infirmerie était tenue par plusieurs docteurs juifs internés et ce serait leur faire injure que de dire, comme cela fut fait, que Max y fut malmené. […] Le 2 mars la toux augmenta, et il commença à râler. Il mourut (d’une broncho-pneumonie) le dimanche 5, à 9h30 du soir, sans avoir retrouvé sa lucidité. »[98]

Lundi 6 mars 1944, Max Jacob est enterré dans une fosse commune du cimetière d’Ivry : 44e division, 24e ligne, 27e fosse.

Mardi 7 mars, le convoi N°69 part pour Auschwitz-Birkenau : sur 1 501 déportés, 1 311 sont gazés dès leur arrivée.

Vingt-six jours plus tard, samedi 1er avril 1944, la revue Comœdia annonce le décès du poète : « Max Jacob est mort le 5 mars. Il était né le 11 juillet (sic) 1876 à Quimper. L’auteur du Cornet à dés et de La Défense de Tartufe, du Laboratoire central, des Pénitents en maillots roses, du Cabinet noir et de Cinématoma, tout ensemble humoriste, chantre mystique et dessinateur, Max Jacob laisse aux jeunes poètes le souvenir d’une amitié pleine d’efficacité et de vertus. La publication de sa correspondance devrait en apporter un jour le témoignage. »[99]

Je demande à être enterré religieusement aussi humblement que possible dans le cimetière de Saint-Benoît-sur-Loire, a précisé Max Jacob dans son testament.

Le 4 mars 1949, ses proches exhument la dépouille de Max Jacob au cimetière d’Ivry pour la transférer à Saint-Benoît.

« Nous étions six ou sept, relate Henri Sauguet[100], dont André Salmon et Pierre Colle[101]. On a ouvert la tombe. Il ne restait plus rien du cercueil dans lequel Max avait été enterré d’abord. C’était une scène d’Hamlet … Un fossoyeur envoyait les ossements par-dessus la tombe et un autre les disposait au fur et à mesure dans un cercueil neuf. »[102]

Depuis 1960, Max Jacob est « Mort pour la France »

… une minute de silence …

Dieux ! astres immortels ! fées qui vivez partout !

Je sais que je ne suis qu’un chanteur nasillard,

Un gourmand, un satyre, un pécheur, un vieux fou.

Et pourtant ma faiblesse est telle devant l’art

Devant la vie ! que je ne vois d’autre ressource

Que de vous écrire, ô démons, cette lettre !

Suis-je né de Mercure, de Mars, ou du Grand Être

Je ne sais ! mais je souffre du corps et de la bourse,

Des nerfs, des gens d’esprits, des sots et de la mode,

De la nature avec sa verdure et de la ville avec ses codes.

L’étranger, mon pays, Paris et la banlieue,

Tout me gêne et m’écrase et me navre.

Transportez-moi à Nice, à Charenton, au Havre,

Mais où que je sois, fées, prenez pitié de mes douleurs.

Je m’ennuie à crever, le travail m’agace.

Tenez ! ce matin j’ai cassé une glace !

Il paraît que ça porte malheur.

Je vous demande peu ! donnez-moi quelques rentes

Et qu’on me laisse seul avec trois amis.

Le diable me répond : « C’est moi qui te tourmente ! »

Eh bien alors, mon Dieu, donne-moi ton appui. [103]

©FélicieDubois, septembre 2021

[1] Afin de bénéficier d’un horoscope plus favorable, Max prétendait qu’il était né le 11 … coquetterie toute jacobienne.

[2] Association Les Amis de Max Jacob http://www.max-jacob.com/

[3] Il y a beaucoup de Jacob, David, Salomon, etc. en Bretagne — ce qui plaide en faveur de François Caradec. Pour ma part, il me semble que l’une (des explications) n’empêche pas l’autre …

[4] François Caradec, Entre miens (Flammarion, 2010).

[5] François Caradec (1924, Quimper — 2008, Paris) écrivain pataphysicien ©AlfredJarry ; disciple posthume & préféré d’Alphonse Allais.

[6] « Calvaire » : du latin calvaria, « crâne » & du grec kranion, « cerveau » ; traduction ultime de Golgotha : lieu du supplice — autrement dit de la crucifixion de Jésus de Nazareth en l’an 0 de lui-même.

[7] « Rogation », même famille que « corvée » : du latin corrogata : travail obligatoire & gratuit.

[8] Max Jacob à René Villard, cité par Béatrice Mousli — in : Max Jacob (Flammarion, 2005).

[9] Max Jacob, La Défense de Tartufe (éd. Société Littéraire de France, 1919).

[10] Max Jacob, La Défense de Tartufe (op. cit.).

[11] Extrait d’une conférence donnée par Max Jacob à Nantes en 1937, cité par Béatrice Mousli — in : Max Jacob (éd. Flammarion, 2005).

[12] Robert Guiette, La Vie de Max Jacob (éd. Nizet, 1976).

[13] On trouve la signature de Léon David dans La Revue des Beaux-Arts et des Lettres + Le Moniteur des Arts.

[14] Rue Laffitte, dans le neuvième arrondissement de Paris, se côtoient les galeries de Clovis Sagot (ancien clown du cirque Médrano devenu marchand d’art) & Paul Durand-Ruel (le meilleur ami des peintres impressionnistes) & Ambroise Vollard (1866, Saint-Denis de La Réunion — 1939, Versailles).

[15] … dont le Pauvre Lélian, alias Paul Verlaine, est le Prince.

[16] André Salmon (1881, Paris — 1969, Sanary-sur-Mer) écrivain, ami de Max Jacob & Guillaume Apollinaire.

[17] Pierre Reverdy (1889, Narbonne — 1960, Solesmes) poète, filleul de Max Jacob & amant de Coco Chanel.

[18] Max Jacob, Le Roi de Béotie (éd. Gallimard, 1971).

[19] Fernande Olivier, alias Amélie Lang (1881, Paris — 1966, Neuilly-sur-Seine) compagne de Picasso ©période Rose & Bleue ; avant Éva, alias Marcelle Humbert (1885-1915) ©période cubiste ; précédant Olga Khokhlova (1891-1955), épouse dudit© jusqu’à sa mort (à elle).

[20] Fernande Olivier, Picasso et ses amis (éd. Stock, 1933).

[21] Anatole Le Braz, La Légende de la Mort en Basse-Bretagne / Croyances, Traditions et Usages des Bretons armoricains (éd. Honoré Champion, 1893). Max Jacob lira & relira tous les chapitres : Les intersignes / Avant la mort / L’Ankoù / La mort simulée / Moyens d’appeler la mort / Le départ de l’âme / Après la mort / L’enterrement / Le sort de l’âme / Les noyés / Les villes englouties / Les assassinés et les pendus / L’Anaon / Les Revenants / Conjurations et conjurés / L’Enfer / Le Paradis ; lesquels chapitres seront réédités un siècle plus tard sous le titre La Légende de la Mort (Jeanne Laffitte/Coop Breizh, 1994).

[22] Anatole Lebras dit Le Braz (1859, Duault — 1926, Menton) historien de la littérature bretonne & celtique ; traducteur & poète.

[23] Max Jacob, La rue Ravignan, in : Le Cornet à dés (éd. Gallimard, 1945).

[24] L’autre nom du Bateau-Lavoir.

[25] Max Jacob est l’auteur d’une trilogie cocasse (publiée in extenso aux éditions Gallimard, en 1936) — Saint Matorel, roman + Les Œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel, mort au couvent + Le Siège de Jérusalem, grande tentation céleste de saint Matorel — à laquelle, ici, André Salmon fait allusion. Disponible également dans la collection Quarto (Gallimard, 2012) qui regroupe la quasi-totalité des œuvres de Max Jacob.

[26] André Salmon, Souvenirs sans fin (Gallimard, 1961).

[27] Paul Poiret (1879 – 1944 / Paris), couturier/parfumeur/mécène/collectionneur. Disciple de Jacques Doucet (1853, Paris — 1929, Neuilly-sur-Seine), couturier/mécène/collectionneur. Cf. http://bljd.sorbonne.fr/

[28] Fernande Olivier, op. cit.

[29] Daniel Henry Kahnweiler (1884, Mannheim — 1979, Paris) galeriste & éditeur allemand naturalisé français en 1937, grand ami des cubistes.

[30] Le Salon des Indépendants (dont la première édition s’est tenue à Paris en 1884, sans jury ni prix, c’est le principe) existe toujours. Cf. https://www.artistes-independants.fr/wp-content/uploads/2020/07/Dossier_ARTCAPITAL2021.pdf

[31] Dixit Max lui-même, cité par Pierre Andreu — in : Vie et Mort de Max Jacob (éd. de la Table Ronde, 1982).

[32] Guillaume Apollinaire, Œuvres en prose T.II (La Pléiade/Gallimard, 1991).

[33] La Nouvelle Revue Française (de littérature et de critique) fondée, entre autres, par Michel Arnauld, Jacques Copeau, André Gide, Charles-Louis Philippe, André Ruyters, Jean Schlumberger, etc. à laquelle collaborent Paul Claudel, Émile Vuillermoz, la Comtesse de Noailles, etc. dirigée par Eugène Montfort, puis, à partir de 1925, par Jean Paulhan (1884, Nîmes — 1968, Neuilly-sur-Seine) est la sœur aînée des éditions de la N.R.F. ©Gallimard.

[34] Fernande Olivier, in : Max Jacob, portraits d’artistes (Somogy éditions d’art, Paris & Musée des Beaux-Arts de Quimper & Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 2004).

[35] Max Jacob, La Défense de Tartufe op. cit.

[36] André Billy, Max Jacob (Poètes d’aujourd’hui/Seghers, 1945 ; 1969).

[37] Guillaume Apollinaire, La Chanson du Mal aimé (éd. Mercure de France, 1909).

[38] Les Ballets Russes ont été créés en 1907, à Saint-Pétersbourg, par Serge de Diaghilev ; puis la troupe est devenue une compagnie privée itinérante (Monte Carlo, Londres, Paris).

[39] Cité par Béatrice Mousli, op. cit.

[40] Jean Grenier (1898, Paris — 1971, Dreux) philosophe ; ami breton de Max Jacob ; professeur d’Albert Camus au lycée d’Alger ; père de Madeleine Grenier (1929-1982) peintre du silence.

[41] La trilogie des Matorel a été rééditée chez Gallimard en 1936 & en un seul volume pour ceux que ça intéresserait d’aller y voir de plus près. Disponible également dans la collection Quarto (Gallimard, 2012) qui regroupe la quasi-totalité des œuvres de Max Jacob.

[42] Théodore & Alphonse Ratisbonne, missionnaires jésuites d’origine juive, fondateurs de la Congrégation de Notre-Dame de Sion en 1843. Nota Bene : il faudra attendre le concile Vatican II (1965) pour que l’Église Catholique Romaine renonce officiellement à convertir les Juifs.

[43] Saint Fiacre (590-670) moine herboriste & anachorète irlandais.

[44] Saint Cyprien (200-258) Berbère converti au christianisme, évêque de Carthage et Père de l’Église.

[45] Cité par Béatrice Mousli, in : Max Jacob (Flammarion, 2005).

[46] http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Poesie-Gallimard/Le-Cornet-a-des

[47] Liane de Pougy, née Anne-Marie Chassaigne (1869, La Flèche — 1950, Lausanne) romancière, amante de Natalie Clifford Barney (1876, Ohio/USA — 1972, Paris) qui la quitta pour Renée Vivien (1877, London — 1909, Paris). Cf. Liane de Pougy, Idylle Saphique, Librairie de la Plume, 1901 ; réédité en 1987 aux Éditions des Femmes).

[48] 391, revue artistique bimensuelle de langue française (1917-1924 ; Barcelone/New York/Zurich/Paris) dirigée par Francis Picabia, né Francis-Marie Martinez de Picabia (1879-1953, Paris) artiste dada et cætera.

[49] Guillaume Apollinaire, Calligrammes — Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916 — (Mercure de France, 1918).

[50] DADA : anti-mouvement artistique né en Suisse, ancêtre du Surréalisme (avant qu’il ne devienne autocratique ©AndréBreton).

[51] Tristan Tzara, Manifeste du mouvement Dada … évidemment libre de droits.

[52] René Fauchois (1882, Rouen — 1962, Paris) auteur de la pièce Boudu sauvé des eaux (1919), adaptée pour la première fois au cinéma par Jean Renoir, en 1936, avec Michel Simon dans le rôle de Boudu.

[53] Max Jacob à René Fauchois, cité par Béatrice Mousli, op. cit.

[54] Maurice Sachs, Au temps du Bœuf sur le toit – Journal d’un jeune bourgeois à l’époque de la prospérité /14 juillet 1919 – 30 octobre 1929 (Nouvelle Revue critique, 1939 ; Grasset, collection « Les Cahiers rouges », préface d’André Fraigneau, 1947).

[55] José Victoriano Gonzales dit Juan Gris (1887, Madrid — 1927, Boulogne-sur-Seine), peintre & sculpteur.

[56] Henri Bergson (1859-1941, Paris) philosophe ; prix Nobel de littérature en 1927.

[57] En 1937, Henri Bergson renonce au baptême chrétien par solidarité avec « ceux qui seront demain des persécutés » — Cf. Yaël Hirsch, Rester juif ? (éd. Perrin, 2014).

[58] Roland Alexis Manuel Lévy, dit Roland-Manuel (1891-1966, Paris) compositeur & musicologue français.

[59] Marie Ivanovna Vassilieva, dite Marie Vassilieff (1884, Smolemsk — 1957, Nogent-sur-Marne) artiste russe, élève d’Henri Matisse. En 1911, elle fonde l’Académie Vassilieff, 21 avenue du Maine (ex. Musée de Montparnasse de 1998 à 2013) où se retrouvent Amedeo Modigliani, Ossip Zadkine, Chaïm Soutine, Fernand Léger, Marc Chagall, Pablo Picasso, Georges Braque, Marcel Gromaire … jusqu’à ce que, à la fin de la première guerre mondiale, Marie transforme l’atelier en cantine pour les artistes fauchés.

[60] Moïse Kisling (1891, Cracovie — 1953, Sanary-sur-Mer) peintre franco-polonais de l’École de Paris.

[61] In : Béatrice Mousli, op. cit.

[62] Max Jacob, Le Roi de Béotie (éd. de la N.R.F. 1921).

[63] Jean Cocteau, Thomas l’Imposteur (éd. Gallimard, 1923).

[64] Max Jacob, conclusion de l’introduction au catalogue de l’exposition à la galerie Bernheim, in : L’éternelle Revue, N°1 (nouvelle série) Paris 1er décembre 1944.

[65] Maurice Sachs, La Décade de l’illusion (Knopf, New York, 1933 ; Gallimard, Paris, 1950 ; Cahiers Rouges/Grasset, 2018).

[66] Patrice Modiano, La Place de l’Étoile (Gallimard, 1968).

[67] Maurice Sachs, Au temps du Bœuf sur le toit (op.cit.) Lisez Maurice Sachs & son indispensable biographie par Henri Raczymow, Maurice Sachs ou Les travaux forcés de la frivolité (Gallimard, 1988).

[68] Le même qui conseillera à Pierre Reverdy une retraite à Solesmes.

[69] À la fin du XVIIIème siècle, les moines bénédictins (regroupés autour des reliques de Saint-Benoît depuis le Moyen Âge) sont chassés de leur abbaye par les Révolutionnaires. En 1865, deux Bretons s’y réinstallent comme curé et vicaire, accompagnés d’un frère ; mais il faudra attendre plus de quatre-vingts ans avant la reprise d’une vie communautaire. C’est ainsi qu’en octobre 2019, l’abbaye de Fleury fêtait le 75e anniversaire de sa renaissance. Cf. https://www.abbaye-fleury.com/max-jacob.html

[70] Jules Depaquit (1869-1924), dessinateur humoristique & « maire-dictateur de la Commune Libre de Montmartre » ; ami d’Alphonse Allais & d’Érik Satie.

[71] La correspondance de Max Jacob fait intégralement partie de son œuvre. Cf. note 32.

[72] Max Jacob, « Lettre à René Rimbert, mars 1922 » (in : Beatrice Mousli, op. cit.).

[73] Raymond Radiguet (1903, Saint-Maur-des-Fossés — 1923, Paris) auteur d’un premier roman remarquable & remarqué Le Diable au corps publié avec fougue par Bernard Grasset en 1923, puis d’un second, posthume déjà : Le Bal du comte d’Orgel (éd. Grasset, 1924).

[74] La Galerie-Librairie des Quatre Chemins, éditions d’art & lieu d’exposition, était située 18 rue Godot de Mauroy.

[75] Jacques Maritain (1882, Paris — 1973, Toulouse) philosophe catholique, existentialiste chrétien, disciple de Saint Thomas d’Aquin & Raïssa Maritain née Oumansoff (1883, Russie — 1960, Paris), son épouse et sa muse. Le couple tenait un salon à Meudon (avenue de l’Observatoire), parmi les plus fréquentés de l’entre-deux guerres. Nous y reviendrons, à Meudon. Nous reviendrons à Meudon où j’ai grandi de Pompidou à Mitterrand.

[76] Concernant l’homosexualité cachée/supposée/vraisemblable de Jean Moulin : cf. la pièce de Jean-Marie Besset, Jean Moulin, évangile (L’Avant-scène théâtre, 2016) + « Le dernier secret de Jean Moulin » une enquête de Guillaume Dasquié (Vanity Fair France, octobre 2016).

[77] Édouard-Joachim Corbière, dit Tristan Corbière (1845 – 1875, Morlaix) « poète maudit » ©Paul Verlaine, auteur d’un unique recueil : Les Amours jaunes (Glady frères éditeurs, 1873 ; rééd. Léon Vannier, 1891 ; réed. Albert Messein, 1912 ; rééd. Georges Crès & Cie, 1920 ; rééd. Émile-Paul frères, 1942 ; réédition augmentée Gallimard, 1953. Enfin, en 1970, Tristan Corbière entre dans la collection La Pléiade avec un volume regroupant Les Amours jaunes, Poèmes retrouvés, Œuvres en prose, lettres.

[78] Max Jacob, Bourgeois de France et d’ailleurs (éd. de la N. R. F. 1932).

[79] Action française, Jeunesses patriotes, Camelots du roi …

[80] Croix-de-feu, Union nationale des combattants …

[81] Sarah Alice Bloch dite Marianne Oswald (1901, Sarreguemines — 1985, Limeil-Brévannes) interprète XXL.

[82] Paul Petit (1893, Paris — 1944, Cologne) traducteur de Maître Eckhart et de Kierkegaard, ami de Paul Claudel.

[83] Marcel Béalu (1908, Selles-sur-Cher — 1993, Paris) chapelier & poète, ami de Max Jacob.

[84] Marcel Béalu, Dernier visage de Max Jacob (éd. Calligrammes, Quimper, 1994).

[85] Marcel Béalu, Dernier visage de Max Jacob op. cit.

[86] Ibidem.

[87] Ibid.

[88] Ibid.

[89] Cité par Patricia Sustrac — in : Les Cahiers de Max Jacob (2009).

[90] Eugène Émile Paul Grindel, dit Paul Éluard (1895, Saint-Denis — 1952, Charenton-le-Pont) poète surréaliste & communiste.

[91] Pierre Bergé (1930, Saint-Pierre-d’Oléron — 2017, Saint-Rémy-de-Provence) homme d’affaire & mécène, compagnon d’Yves Saint Laurent pendant cinquante ans.

[92] La Correspondance de Max Jacob est immense dont plusieurs volumes ont été publiés Cf. note 32.

[93] Marcel Béalu, Dernier visage de Max Jacob op. cit.

[94] Fritz Merdsche dit « le bourreau d’Orléans », chef de la Gestapo, a sévi dans le Loiret de septembre 1942 à juin 1944. Deux fois condamné à mort par contumace, jamais extradé, il s’est éteint tranquillement chez lui, à Birkendorf, en Forêt Noire, le 16 juin 1985.

[95] Cité par Marcel Béalu, In : Dernier visage de Max Jacob.

[96] In : Dernier visage de Max Jacob.

[97] Supplique de Jean Cocteau transmise par Georges Prade au conseiller Von Bose à l’ambassade d’Allemagne à Paris — cf. Lina Lachgar, Arrestation et mort de Max Jacob (éd. de la Différence, 2017).

[98] Dernier visage de Max Jacob, op. cit.

[99] Correspondance de Max Jacob : Cf. https://www.persee.fr/doc/maxja_0526-8400_2013_num_13_1_1037

[100] Henri-Pierre Poupard dit Henri Sauguet (1901, Bordeaux — 1989, Paris) compositeur français.

[101] Pierre Colle (1909, Douarnenez — 1948, Paris) marchand de tableau & légataire universel de Max Jacob.

[102] Lina Lachgar, Arrestation et mort de Max Jacob (éditions de la Différence, 2017).

[103] Max Jacob, Prière (texte inédit retrouvé en 1970 ©Association des Amis de Saint-Benoît).