Max Jacob /1

MAX JACOB

1876 — 1944

I

Max Alexandre est né le 12 juillet[1] 1876 à Quimper, dans le Finistère, en Bretagne, quatrième d’une fratrie de sept enfants.

Max Jacob est mort le 5 mars 1944 au camp d’internement de Drancy, à une vingtaine de kilomètres de Paris, quelques mois après son frère aîné Gaston et sa sœur cadette Myrté-Léa, déportés & exterminés à Auschwitz.

(Audio Arthur Honneger)

La Bretagne est un miracle

Au début du dix-neuvième siècle, Samuel Alexander (1811-1889) & Myrthe-Léa Mayer (1818-1884) quittent l’Allemagne pour Paris en passant par la Lorraine.

Le 28 janvier 1847, Lazare, futur père de Max, naît à Tours en Touraine.

En 1858, la famille Alexander s’installe à Quimper.

Samuel Alexander est tailleur pour hommes. Dans le même immeuble, 8 rue du Parc, contiguë du Grand Hôtel de L’Épée, sur le quai de l’Odet, il tient aussi une boutique d’antiquités (Vieux meubles — Curiosités locales — Dentelles — Costumes bretons — Tapisseries). Son fils Lazare travaille avec lui.

En 1871, Lazare Alexander, Quimpérois de vingt-quatre ans, épouse Prudence Jacob, Parisienne de vingt-deux ans. L’année suivante, le couple donne naissance à Julie-Delphine Jacob-Alexander.

En 1873, le gouvernement de la Troisième République décerne à Lazare Alexandre la nationalité française pour « bons et loyaux services » — à cause que, pendant la guerre de 70, le jeune homme s’était engagé dans les Mobiles bretons, auxiliaires de l’armée active.

En 1874, Julie-Delphine accueille un petit frère : Maurice.

Gaston naît en 1875, toujours à Quimper.

Le 12 juillet 1876, Max voit le jour à son tour.

Puis viendront Jacques (en 1880) et Myrté-Léa (en 1884) ; enfin, du 10 juillet au 1er septembre 1887, passera Suzanne …

Les enfants Alexandre auraient dû être sept, ils seront six.

En 1888, la famille Alexandre prend officiellement le nom de Jacob, celui de Prudence, pour une raison « strictement commerciale » (précise Hélène Henry) : « … associés à des cousins Jacob de Lorient, les Alexandre sont connus sous le nom de messieurs Jacob. »[2]

À moins que ce ne soit, pour le père de Max, « une façon de conserver des traces de son origine israélite grâce à un des noms bretons[3] pris dans l’Ancien Testament » (commun aux Juifs et aux Chrétiens)[4] — comme le suggère François Caradec[5], Breton lui-même.

À l’instar du comte VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, barde breton de trente-huit ans son aîné, Max Jacob est fasciné par les calvaires[6] & les rogations[7].

Oui ! j’ai aimé passionnément le catholicisme dans mon enfance. Les processions à Quimper me semblaient ce qu’on peut voir de plus beau au monde — écrit Max Jacob à René Villard.[8]

Puis, dans La Défense de Tartufe[9] :

… j’étais élevé dans le coin le plus catholique de France : le cœur de notre maison n’était guère séparé de la cathédrale, à toute heure j’en apercevais les flèches gothiques toutes dorées le soir par les crépuscules, toutes blanches de lune la nuit. À toute heure, j’entendais les cloches et mes frères et sœurs et moi nous savions distinguer les sonneries des mariages ou des baptêmes, de l’angélus, des annonces de fêtes ou des différentes classes d’enterrements.[10]

En 1894, Max Jacob obtient son Bac à Quimper.

Le capitaine Alfred Dreyfus est arrêté pour haute trahison et condamné au bagne à perpétuité sur l’île du Diable, en Guyane.

Max Jacob monte à Paris.

La Bohème

En 1895, Max Jacob est étudiant en Droit et à l’École Coloniale de Paris (comme avant lui son frère aîné Maurice, dit « L’Africain », administrateur civil au Sénégal.)

Pourquoi l’École coloniale ? me direz-vous — nous interroge-t-il. Je suis aussi ignorant que vous sur ce point. Au sortir du lycée de Quimper on rêvait pour moi de l’École normale supérieure et j’ai toujours eu l’esprit de contradiction.[11]

[…] l’essentiel était de fuir le latin et le grec auxquels des succès de collège, en rhétorique et en philosophie, semblaient vouloir me condamner.[12]

En 1896, les études de Max sont interrompues par le service militaire ; à son grand désarroi, le citoyen Jacob est réformé pour insuffisance pulmonaire.

Il quitte l’École Coloniale, mais obtient sa licence en Droit.

À Paris, sous le pseudonyme de Léon David, Max Jacob s’improvise critique d’art[13] ; il est secrétaire de rédaction au Sourire où règne le Prince des Fumistes : ALPHONSE ALLAIS.

En juin 1901, galerie Ambroise Vollard, rue Laffitte[14], Léon Max David Jacob s’enthousiasme pour la première exposition d’un jeune peintre catalan de cinq ans son cadet : Pablo Ruiz Picasso.

Max & Pablo vivent ensemble heureux et miséreux, boulevard Voltaire ; ils n’ont qu’un seul lit : quand l’un se lève pour travailler, l’autre se couche pour dormir.

Après les Poètes Maudits[15] de la fin du dix-neuvième siècle, la Bohème du début du vingtième se rêve plus légère …

Max & Pablo sont dans un bateau

En 1904, Picasso s’installe au Bateau-Lavoir — ainsi que Max a baptisé l’acropole bigarrée du 13 rue Ravignan, à Montmartre, où vont et viennent les peintres Kees Van Dongen, Juan Gris, Maurice de Vlaminck, Henri Matisse, le Douanier Rousseau, Georges Braque, André Derain, Fernand Léger, Marie Laurencin, Louis Marcoussis, Moïse Kisling ; l’écrivain Pierre Dumarchais alias Mac Orlan ; les poètes André Salmon[16] & Pierre Reverdy[17] & GUILLAUME APOLLINAIRE.

Ancienne manufacture de piano, la bâtisse a été divisée en une dizaine d’ateliers loués à autant d’artistes & artisans.

… cette demeure qui n’avait pas d’étages visibles de l’extérieur avait des caves et des greniers et n’avait que cela,[18] écrit Max Jacob (lequel est hébergé par son petit frère Jacques, 33 boulevard Barbès).

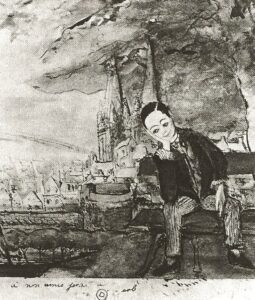

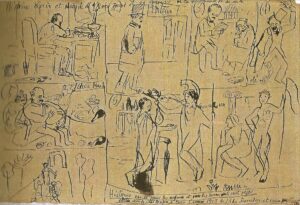

Max Jacob, « Commères des soirs d’été » (encre & crayon sur papier, 1903)

©Musée des Beaux-Arts de Quimper

Pablo doit beaucoup à Max, raconte Fernande Olivier.[19]

« C’est Max Jacob qui l’a soutenu, encouragé, aidé, quand, tout jeune, il connaissait une profonde détresse — se souvient-elle. Lorsque Picasso me l’eut présenté, je regardai, un peu étonnée, ce petit homme sautillant, aux yeux bizarres et pénétrants sous les verres du lorgnon, cérémonieux, l’air content de lui, et qui s’inclinait très bas le chapeau à la main. […] De toute sa personne se dégageait un sentiment d’indéfinissable inquiétude. Mais, avant tout, c’était un masque d’originalité intelligente qui s’imposait. Les femmes l’avaient toujours effrayé, j’allais écrire intimidé, malgré l’impertinence qu’il affectait vis-à-vis d’elles. »[20]

1905 : vote de la loi de séparation des églises et de l’État.

1906 : réhabilitation du capitaine Alfred Dreyfus.

La Camarde camarade !

Max Jacob, trentenaire & célibataire, passe les fêtes de fin d’année … jusqu’au mois d’avril, chez ses parents à Quimper.

Dans sa chambre d’enfant, quasi intacte, vue sur la cathédrale, il relit La Légende de la Mort[21] — une compilation de contes bretons recueillis par son ancien professeur de philosophie, Anatole Le Braz.[22]

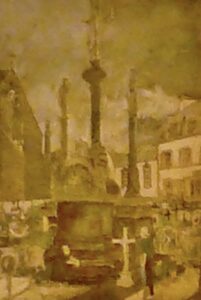

Max Jacob, « Le Calvaire de Guengat »

(gouache & techniques diverses dont « café », oui, celui qui se boit, non daté)

De retour à Paris, Max Jacob s’installe 7 rue Ravignan, au plus près du Bateau-Lavoir.

Vous tous, passants de la rue Ravignan, je vous ai donné les noms des défunts de l’Histoire, écrit-il dans un petit carnet à un sou. Voici Agamemnon ! voici madame Hanska ! Ulysse est un laitier ! Patrocle est au bas de la rue qu’un Pharaon est près de moi. Castor et Pollux sont les dames du cinquième. Mais toi, vieux chiffonnier, toi, qui, au féerique matin, viens enlever les débris encore vivants quand j’éteins ma bonne grosse lampe, toi que je ne connais pas, mystérieux et pauvre chiffonnier, toi, chiffonnier, je t’ai nommé d’un nom célèbre et noble, je t’ai nommé Dostoïewsky (sic).[23]

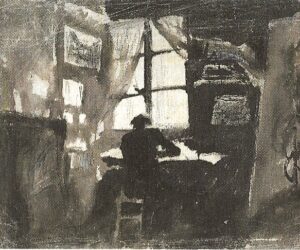

Fernande Olivier s’en souvient : « Dès qu’on pénétrait dans sa chambre, on l’apercevait penché sur sa table, écrivant à la lumière terne d’une lampe fumeuse. C’était au rez-de-chaussée, dans une petite cour, où les locataires de la maison venaient jeter leurs ordures ménagères. […] Max recevait là tous les lundis. […] Cette chambre, malgré sa misérable apparence, n’avait rien de triste. […] Son odeur, mélange de fumée, de pétrole et d’encens, de vieux meubles et d’éther, se condensait en un parfum lourd, inexplicable, mais évocateur pour qui l’avait respiré une fois. »

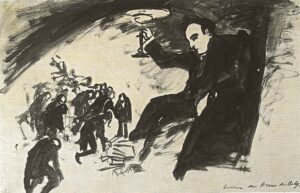

Pierre de Belay (alias Eugène Savigny, 1890-1947) « Max dans sa chambre, rue Ravignan » (1907)

(©Bibliothèque Jacques Doucet)

Max peint autant qu’il écrit, en permanence, la plupart du temps sur des supports sans importance, précaires, éphémères : un petit carnet, un morceau de carton. Il donne, il échange. Il n’a rien à vendre.

Pablo, lui, si.

André Salmon se souvient de l’arrivée du célèbre marchand de tableaux, Ambroise Vollard, au Bateau-Lavoir : « Il y vint en fiacre découvert, jusqu’au bas des marches de la rue Ravignan. Vollard grimpa, lourdement. Le cocher alla boire un verre. Une heure plus tard, Vollard reparaissait, faisant plusieurs voyages pour entasser dans le fiacre tant de toiles tirées des profondeurs de la Maison du Trappeur[24]. Au départ, il vint s’asseoir sans façon à côté du cocher. Max Jacob et moi suivions le spectacle. L’hagiographe de saint Matorel[25] me serra la main, sans mot dire, sans me regarder, content, des pleurs plein ses yeux, pareils à des marines. Son ami, son frère d’élection, celui pour qui, devant tous, il avait tiré la voiture à bras au service de l’Entrepôt Voltaire, venait de trouver son premier marchand d’importance. »[26]

Soudain riche, Picasso part en Espagne avec Fernande.

Max se retrouve seul et plus misérable que jamais, à Montmartre.

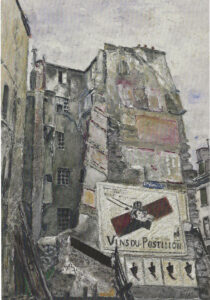

Max Jacob, « Vieux quartier de Paris » (gouache et rehauts de pastel sur papier, vers 1930) ©Musée des Beaux-Arts de Quimper

Ne va jamais à Montparnasse !

Max Jacob tire les cartes, dit la bonne aventure, compose des horoscopes, étudie l’hébreu … « Se prenait-il au sérieux ? s’interroge Fernande. Était-il sincère ? Pour ma part je n’ai jamais pu évaluer la part de sincérité de Max. […] On le consultait sur tout. Inlassablement il répondait à tout. […] Il guidait Poiret[27], un de ses plus fidèles clients, dans le choix de la couleur de ses cravates ou de ses chaussettes. Ce qui devait favoriser ses chances. Il nous faisait des « porte-bonheur ». Fétiches plus ou moins lourds suivant qu’il les gravait sur parchemin, argent, cuivre ou fer, suivant les astres qui avaient présidé à notre destinée, d’après notre date de naissance. […] J’ai longtemps promené dans mon sac une lourde plaque de cuivre rouge, brut, que Max m’avait donnée. […] Il nous amusait jusqu’à nous fatiguer physiquement à force de rire. Chanteuse légère, un chapeau de femme sur la tête, s’enroulant dans une écharpe de gaze, chantant avec une voix de soprano … Je crois qu’il savait toutes les opérettes, tous les opéras, toutes les tragédies, et Racine, et Corneille, et toutes les comédies. »[28]

À son retour d’Espagne, Pablo Picasso (vingt-six ans) rencontre Daniel Henry Kahnweiler (vingt-trois ans)[29] qui s’engage à lui acheter toute sa production.

Le jour de La Toussaint de l’an 1907, Alfred Jarry (trente-quatre ans) meurt d’une méningite tuberculeuse à l’Hôpital de la Charité, à Paris.

1908, année bissextile.

Le 25 avril, au Salon des Indépendants [30], Max Jacob (trente et un ans) savoure une heure de vraie gloire.[31] Dans une conférence de Guillaume Apollinaire (vingt-sept ans) consacrée aux poètes de la nouvelle phalange (autrement dit de « l’avenir », sous-entendu de « l’éternité »), Apollinaire prédit que : La renommée viendra bientôt prendre Max Jacob dans sa rue Ravignan. C’est le poète le plus simple qui soit et il paraît souvent comme le plus étrange. Cette contradiction s’expliquera aisément lorsque j’aurai dit que le lyrisme de Max Jacob est armé d’un style délicieux, tranchant, rapide, brillamment et souvent tendrement humoristique, que quelque chose rend inaccessible à ceux qui considèrent la rhétorique et non pas la poésie.[32]

En juin, les cendres d’Émile Zola entrent au Panthéon.

À l’automne, Picasso & Apollinaire organisent un banquet au Bateau-Lavoir en l’honneur du Douanier Rousseau. (cf. GUILLAUME APOLLINAIRE)

En novembre, la Nouvelle Revue Française[33] sort son tout premier numéro.

Masque Jacob

Au mois de septembre de l’année de grâce 1909, Pablo Picasso, désigné par la Gloire, quitte le Bateau-Lavoir pour un grand atelier-appartement boulevard de Clichy.

Laissé pour compte (Picasso est de ceux qui ne regardent jamais en arrière) Max Jacob anesthésie ses maux divers à l’éther.

« Je crains que ces drogues ne finissent par détruire sa santé et ne soient néfastes à son équilibre moral, déplore Fernande Olivier. Cette jusquiame qu’il juge nécessaire pour ses voyages dont l’effet décuple ses facultés spiritualistes — il le dit — est un poison assez violent qui, joint à l’éther dont il abuse, le mènera à la manie sinon à la folie. »[34]

(Audio Francis Poulenc)

Max Jacob est fasciné par le clown Médrano, lequel a repris, en 1897, le cirque Fernando installé à l’angle du boulevard Rochechouart et de la rue des Martyrs où s’est produite, notamment, Suzanne Valadon (cf. ÉRIK SATIE)

À l’automne de la même année — 1909 — dans sa chambre de la rue Ravignan, Max Jacob reçoit une première vision « christique » — dit-il.

Je suis revenu de la Bibliothèque nationale ; j’ai déposé ma serviette ; j’ai cherché mes pantoufles et quand j’ai relevé la tête, il y avait quelqu’un sur le mur ! Il y avait quelqu’un ! Il y avait quelqu’un sur la tapisserie. Ma chair est tombée par terre ! J’ai été déshabillé par la foudre ! Oh ! pardonnez-moi ! Il est dans un paysage, dans un paysage que j’ai dessiné jadis, mais Lui ! Quelle beauté ! élégance et douceur ! [35]

Saul devient Paul sur le chemin de Damas.

Joie, joie, joie, pleurs de joie ! — s’écrit Blaise Pascal (1623, Clermont en Auvergne — 1662, Paris sur Seine ; nous y reviendrons)

À l’instar de la plupart de ses amis, André Billy n’a « jamais questionné Max sur le processus de son adhésion au catholicisme. Il était difficile en ce temps-là d’avoir avec lui une conversation sérieuse et suivie. L’entretien tournait tout de suite à la plaisanterie ou à l’effusion sentimentale, ou bien il changeait de sujet. On eût dit que, devant la vie, il éprouvait une pudeur, un malaise, une gêne, qui le faisaient continuellement s’évader dans une amère et douce parodie de lui-même et des autres… »[36]

On eût dit que, devant la vie, il éprouvait une pudeur, un malaise, une gêne, qui le faisaient continuellement s’évader dans une amère et douce parodie de lui-même et des autres ON EÛT DIT QUE, DEVANT LA VIE, IL ÉPROUVAIT UNE PUDEUR, UN MALAISE, UNE GÊNE, QUI LE FAISAIENT CONTINUELLEMENT S’ÉVADER DANS UNE AMÈRE ET DOUCE PARODIE DE LUI-MÊME ET DES AUTRES …

Apollinaire publie La chanson du mal aimé[37] ; début des Ballets russes[38] au Châtelet.

En 1910, Paris est inondé.

Max Jacob se réfugie à Quimper.

Ma vie s’écoule dans ma chambre d’enfant, écrit-il à André Salmon.

Max compose La Côte, un soi-disant recueil de chants & contes bretons (dont le nectar se trouve dans les annotations), qui sera imprimé à compte d’auteur l’année suivante et paraîtra aux éditions Crès en 1926.

C’est à Quimper que Max Jacob est au plus près de lui-même, là où tout lui saute aux yeux, s’immisce, s’enroule & pénètre.

C’est depuis Quimper qu’il écrit à Daniel Henry Kahnweiler : la littérature me possède — donne au mot « possède » le sens biblique, le sens ésotérique, amoureux, mystique, chimique, médical, amphigourique, machiavélique et embétatoire.[39]

Max est heureux.

Il écrit à Jean Grenier[40] : Ah ! que je travaille, mon cher ami, et quel bonheur de travailler enfin !

Max est heureux.

Fin du premier épisode

©FélicieDubois, septembre 2021

[1] Afin de bénéficier d’un horoscope plus favorable, Max prétendait qu’il était né le 11 … coquetterie toute jacobienne.

[2] Association Les Amis de Max Jacob http://www.max-jacob.com/

[3] Il y a beaucoup de Jacob, David, Salomon, etc. en Bretagne — ce qui plaide en faveur de François Caradec. Pour ma part, il me semble que l’une (des explications) n’empêche pas l’autre …

[4] François Caradec, Entre miens (Flammarion, 2010).

[5] François Caradec (1924, Quimper — 2008, Paris) écrivain pataphysicien ©AlfredJarry ; disciple posthume & préféré d’Alphonse Allais.

[6] « Calvaire » : du latin calvaria, « crâne » & du grec kranion, « cerveau » ; traduction ultime de Golgotha : lieu du supplice — autrement dit de la crucifixion de Jésus de Nazareth en l’an 0 de lui-même.

[7] « Rogation », même famille que « corvée » : du latin corrogata : travail obligatoire & gratuit.

[8] Max Jacob à René Villard, cité par Béatrice Mousli — in : Max Jacob (Flammarion, 2005).

[9] Max Jacob, La Défense de Tartufe (éd. Société Littéraire de France, 1919).

[10] Max Jacob, La Défense de Tartufe (op. cit.).

[11] Extrait d’une conférence donnée par Max Jacob à Nantes en 1937, cité par Béatrice Mousli — in : Max Jacob (éd. Flammarion, 2005).

[12] Robert Guiette, La Vie de Max Jacob (éd. Nizet, 1976).

[13] On trouve la signature de Léon David dans La Revue des Beaux-Arts et des Lettres + Le Moniteur des Arts.

[14] Rue Laffitte, dans le neuvième arrondissement de Paris, se côtoient les galeries de Clovis Sagot (ancien clown du cirque Médrano devenu marchand d’art) & Paul Durand-Ruel (le meilleur ami des peintres impressionnistes) & Ambroise Vollard (1866, Saint-Denis de La Réunion — 1939, Versailles).

[15] … dont le Pauvre Lélian, alias Paul Verlaine, est le Prince.

[16] André Salmon (1881, Paris — 1969, Sanary-sur-Mer) écrivain, ami de Max Jacob & Guillaume Apollinaire.

[17] Pierre Reverdy (1889, Narbonne — 1960, Solesmes) poète, filleul de Max Jacob & amant de Coco Chanel.

[18] Max Jacob, Le Roi de Béotie (éd. Gallimard, 1971).

[19] Fernande Olivier, alias Amélie Lang (1881, Paris — 1966, Neuilly-sur-Seine) compagne de Picasso ©période Rose & Bleue ; avant Éva, alias Marcelle Humbert (1885-1915) ©période cubiste ; précédant Olga Khokhlova (1891-1955), épouse dudit© jusqu’à sa mort (à elle).

[20] Fernande Olivier, Picasso et ses amis (éd. Stock, 1933).

[21] Anatole Le Braz, La Légende de la Mort en Basse-Bretagne / Croyances, Traditions et Usages des Bretons armoricains (éd. Honoré Champion, 1893). Max Jacob lira & relira tous les chapitres : Les intersignes / Avant la mort / L’Ankoù / La mort simulée / Moyens d’appeler la mort / Le départ de l’âme / Après la mort / L’enterrement / Le sort de l’âme / Les noyés / Les villes englouties / Les assassinés et les pendus / L’Anaon / Les Revenants / Conjurations et conjurés / L’Enfer / Le Paradis ; lesquels chapitres seront réédités un siècle plus tard sous le titre La Légende de la Mort (Jeanne Laffitte/Coop Breizh, 1994).

[22] Anatole Lebras dit Le Braz (1859, Duault — 1926, Menton) historien de la littérature bretonne & celtique ; traducteur & poète.

[23] Max Jacob, La rue Ravignan, in : Le Cornet à dés (éd. Gallimard, 1945).

[24] L’autre nom du Bateau-Lavoir.

[25] Max Jacob est l’auteur d’une trilogie cocasse (publiée in extenso aux éditions Gallimard, en 1936) — Saint Matorel, roman + Les Œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel, mort au couvent + Le Siège de Jérusalem, grande tentation céleste de saint Matorel — à laquelle, ici, André Salmon fait allusion. Disponible également dans la collection Quarto (Gallimard, 2012) qui regroupe la quasi-totalité des œuvres de Max Jacob.

[26] André Salmon, Souvenirs sans fin (Gallimard, 1961).

[27] Paul Poiret (1879 – 1944 / Paris), couturier/parfumeur/mécène/collectionneur. Disciple de Jacques Doucet (1853, Paris — 1929, Neuilly-sur-Seine), couturier/mécène/collectionneur. Cf. http://bljd.sorbonne.fr/

[28] Fernande Olivier, op. cit.

[29] Daniel Henry Kahnweiler (1884, Mannheim — 1979, Paris) galeriste & éditeur allemand naturalisé français en 1937, grand ami des cubistes.

[30] Le Salon des Indépendants (dont la première édition s’est tenue à Paris en 1884, sans jury ni prix, c’est le principe) existe toujours. Cf. https://www.artistes-independants.fr/wp-content/uploads/2020/07/Dossier_ARTCAPITAL2021.pdf

[31] Dixit Max lui-même, cité par Pierre Andreu — in : Vie et Mort de Max Jacob (éd. de la Table Ronde, 1982).

[32] Guillaume Apollinaire, Œuvres en prose T.II (La Pléiade/Gallimard, 1991).

[33] La Nouvelle Revue Française (de littérature et de critique) fondée, entre autres, par Michel Arnauld, Jacques Copeau, André Gide, Charles-Louis Philippe, André Ruyters, Jean Schlumberger, etc. à laquelle collaborent Paul Claudel, Émile Vuillermoz, la Comtesse de Noailles, etc. dirigée par Eugène Montfort, puis, à partir de 1925, par Jean Paulhan (1884, Nîmes — 1968, Neuilly-sur-Seine) est la sœur aînée des éditions de la N.R.F. ©Gallimard.

[34] Fernande Olivier, in : Max Jacob, portraits d’artistes (Somogy éditions d’art, Paris & Musée des Beaux-Arts de Quimper & Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 2004).

[35] Max Jacob, La Défense de Tartufe op. cit.

[36] André Billy, Max Jacob (Poètes d’aujourd’hui/Seghers, 1945 ; 1969).

[37] Guillaume Apollinaire, La Chanson du Mal aimé (éd. Mercure de France, 1909).

[38] Les Ballets Russes ont été créés en 1907, à Saint-Pétersbourg, par Serge de Diaghilev ; puis la troupe est devenue une compagnie privée itinérante (Monte Carlo, Londres, Paris).

[39] Cité par Béatrice Mousli, op. cit.

[40] Jean Grenier (1898, Paris — 1971, Dreux) philosophe ; ami breton de Max Jacob ; professeur d’Albert Camus au lycée d’Alger ; père de Madeleine Grenier (1929-1982) peintre du silence.

Jubilatoire et tellement émouvant…

Ravie de faire la connaissance de Max Jacob. Merci Félicie!

Je me demande dans quel état je serai au récit de Drancy.

Et pourtant, j’attends la suite, impatiemment… suspendue…

Vivement le prochain épisode !

Oui, comme Gabrielle+URBAINE, j’ai été emportée, comme à chaque fois, et émue. Cette pauvreté persistante, Picasso qui s’en fiche. La Jusquiame et l’éther qui ont dû brûlé ses neurones. Quel personnage compliqué à définir un tant soit peu, et quelle générosité. Merci infiniment, en attendant la suite.

Merveilleusement raconté, comme d’habitude, Félicie!

Je ne connaissais pas vraiment ses peintures, dessins, qui sont souvent excellents. Merci aussi pour les « intermèdes musicaux, » , illustrations musicales choisies, notamment la première d’Honneger! Une découverte. On a envie tout à la fois de se précipiter sur le prochain épisode et de relire celui que l’on vient de lire pour mieux le savourer!