Max Jacob /2

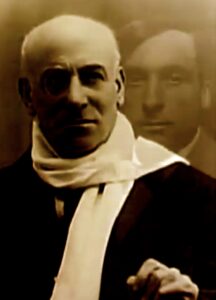

MAX JACOB

1876 — 1944

II

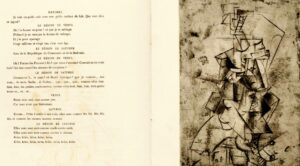

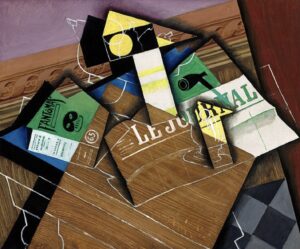

De 1911 à 1914, Max Jacob publie la trilogie des Matorel chez l’éditeur & marchand d’art Daniel Henry Kahnweiler : Saint-Matorel, illustré par Picasso (1911) ; Œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel, illustré par André Derain (1912) ; Siège de Jérusalem, grande tentation céleste de saint Matorel, (1914) illustré par Picasso.[1]

Au printemps 1913, Max Jacob séjourne à Céret, en pays catalan, dans les Pyrénées-Orientales, avec Pablo Picasso.

Derniers moments d’amitié (on ne le sait qu’après).

GUILLAUME APOLLINAIRE publie Alcools au Mercure de France.

Max Jacob s’installe rue Gabrielle.

Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois, et son épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, sont assassinés à Sarajevo par un nationaliste serbe ; le 31 juillet, Jean Jaurès, philosophe républicain, socialiste & pacifiste, est assassiné à Paris par un nationaliste français ; le 3 août, la Première Guerre Industrielle Mondiale est déclarée.

Réformé, Max Jacob reste en rade à Paris avec les Espagnols (non-belligérants).

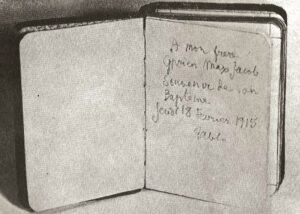

Le 18 février 1915, Max-Cyprien Jacob est baptisé à Notre-Dame-de-Sion, rue Notre-Dame-des-Champs (mon lycée jusqu’au baccalauréat, soit dit en passant), une institution catholique fondée pour la conversion des juifs par les frères Ratisbonne[2] ; Pablo Picasso est son parrain.

Changement de religion = changement de nom.

Pablo avait suggéré « Fiacre[3] », Max a préféré « Cyprien[4] ».

Le soir même, au cinématographe, Max-Cyprien Jacob reçoit une seconde vision du Christ sur l’écran …

Les Allemands envahissent la Pologne ; l’Italie déclare la guerre à l’Allemagne.

Max Jacob & ses amis migrent de Montmartre à Montparnasse.

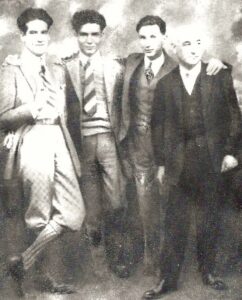

Photographies prises à La Rotonde par Jean Cocteau, le 12 août 1916, où l’on peut voir Pablo Picasso, Max Jacob, Moïse Kisling, Manuel Ortiz de Zarate, « Pâquerette » (mannequin chez Poiret), André Salmon, Amedeo Modigliani …

Le Cornet à dés

Le 3 janvier 1917, Lazare Alexandre dit Jacob (soixante-dix ans) meurt rue du Parc à Quimper.

Max Jacob écrit à Pablo Picasso :

Je reviens de l’enterrement de mon père. Au milieu de tous les souvenirs : les vieux meubles qui sont à lui, qu’il a inventés, il a passé dans son cercueil devant toutes ces vieilles bonnes choses familières et j’ai cru que tout cela allait le saluer. La maison dont il a usé les fauteuils était pleine de vieux amis qui ont entouré mon enfance et qui ont regardé mon adolescence d’un mauvais œil.[5]

Entrée en guerre des États-Unis ; Révolution bolchévique en Russie.

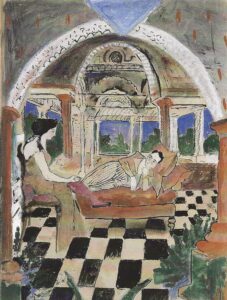

Max Jacob, Le Cornet à dés (manuscrit « sali » dixit Max, « customisé », dirait-on aujourd’hui, par son auteur pour quelques sous et pour le collectionneur Paul Bonet, vers 1943)

Le Cornet à dés — composé depuis 1898, fin prêt depuis quatre ans — est publié à compte d’auteur chez l’imprimeur Levé (71 rue de Rennes) en novembre 1917.

Burlesque, lyrique, ardent — le recueil sera réédité en 1922 chez Stock, puis en 1945 dans la « collection blanche » des éditions Gallimard, et désormais dans la collection « Poésie »[6]…

Extraits :

Faire comprendre, c’est faire aimer (préface de 1916)

*

Mur de briques, bibliothèque !

*

Le mystère est dans cette vie, la réalité dans l’autre ; si vous m’aimez, si vous m’aimez, je vous ferai voir la réalité.

*

Le paradis, je me le figure à cause du nombre des morts comme un jour de mi-carême à Paris et l’enfer comme la foule affolée des familles un jour de tempête dans un port.

*

C’est une branche avec trois fleurs : la branche est couleur de neige, les fleurs aussi : les fleurs ont la tête en bas, la branche aussi, tout est en perle et ne tient nulle part. Si ! cela tient à un bandeau, un bandeau de front qui est blanc et qui sourit.

*

Je vous amène mes deux fils, disait le vieil acrobate à la Vierge aux Rochers qui jouait de la mandoline. Le plus jeune s’agenouilla dans son joli petit costume ; l’autre portait, au bout d’un bâton, un poisson.

*

Ils étaient aussi gourmets que gourmés, le monsieur et la dame. La première fois que le chef des cuisines vint, un bonnet à la main, leur dire : « Excusez-moi, est-ce que Monsieur et Madame sont contents ? » on lui répondit : « Nous vous le ferons savoir par le maître d’hôtel ! » La seconde fois, ils ne répondirent pas. La troisième fois, ils songèrent à le mettre dehors, mais ils ne purent s’y résoudre, car c’était un chef unique. La quatrième fois (mon Dieu, ils habitaient aux portes de Paris, ils étaient seuls toujours, ils s’ennuyaient tant !), la quatrième fois, ils commencèrent : « La sauce aux câpres est épatante, mais le canapé de la perdrix était un peu dur. » On en arriva à parler sport, politique, religion. C’est ce que voulait le chef des cuisines, qui n’était autre que Fantômas.

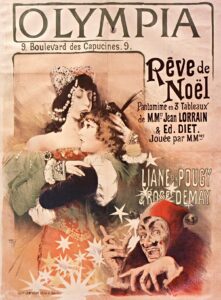

Chez Paul Poiret (lequel séjourne tout l’été dans sa propriété du Finistère), Max Jacob se lie d’amitié avec la princesse Ghika, alias Liane de Pougy[7], une courtisane de l’époque dite Belle, devenue l’épouse d’un aristocrate roumain, qui finira ses jours dans un couvent dominicain sous le nom de Sœur Madeleine de la Repentance (ou Anne-Marie de la Pénitence, c’est selon, nous y reviendrons.)

Les Ghika invitent Max Jacob au « Clos Marie », leur maison de granit à Roscoff (à l’angle des rues Jeanne d’Arc & Coadou, non loin de la plage du Poul Louz, en face de l’île de Batz, elle-même au nord de Santec, chouia plus à l’ouest, dont je rêve encore la nuit, a cinquante-cinq ans, pour y avoir passé, enfant, la plupart de mes vacances).

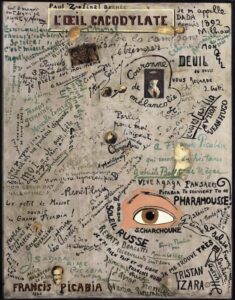

Max Jacob résume l’année 1917 pour le numéro 5 de la revue 391[8] :

Paris — Apparition du Nord-Sud, revue dirigée par Pierre Reverdy. — disparition de Picasso, à Rome où il va organiser un ballet Russe — querelles de poètes, poètes de querelles. — M. Ribera gifle Reverdy à un dîner offert chez Lapeyrouse par M. Rosenberg à ses pensionnaires. On parle de la mort de Markouss. — Kisling intente un procès à l’infortuné Basler pour diffamation. — Apparition prochaine des poèmes en prose de Max Jacob. — Apparition d’un nouveau livre de vers d’Apollinaire. — naissance d’un poète roumain Tristan Tzara qui écrit dans ce style Tzara ! Tzara ! Tzara ! Tzara ! Tzara … Thoustra. — Paul Guillaume prend une place énorme ; les tripes de Paul Guillaume … Apollinaire. Débarquement d’une famille russe qui fait souper des peintres qui n’ont pas dîné. — Naissance de la grande sculpture cubiste par la main du polonais Lespsiche. — Madame Derain à la Rotonde Reverdy ! Reverdy ! Reverdy !

Au mois d’avril 1918, à Paris, Guillaume Apollinaire publie Calligrammes.[9]

À Zurich, Samuel Rosenstock, alias Tristan Tzara, Roumain de vingt-deux ans, proclame son manifeste DADA[10] au Cabaret Voltaire : « Je suis contre l’action ; pour la continuelle contradiction, pour l’affirmation aussi, je ne suis ni pour ni contre et je n’explique pas car je hais le bon sens. »

Ami de l’écrivain allemand Hugo Ball (1886-1927), Tzara trouve les avant-gardes artistiques aussi disciplinées que les troupes du Kaiser … Les deux indépendants refusent de s’enrégimenter … ils seront DADA approximativement.

« Dada a son origine dans le dictionnaire, révèle Tristan Tzara. C’est terriblement simple. En français cela signifie cheval de bois. En allemand va te faire, au revoir, à la prochaine. En roumain oui, en effet, vous avez raison, c’est ça, d’accord, vraiment, on s’en occupe, car le mot, messieurs, le mot est une affaire de tout premier ordre. »[11]

Le 12 juillet 1918, Pablo Picasso épouse Olga Koklova, ex-danseuse des Ballets Russes. Max Jacob & Guillaume Apollinaire sont témoins du marié. (Cf. GUILLAUME APOLLINAIRE épisode 3)

Le 9 novembre, Guillaume Apollinaire (trente-huit ans) meurt de la grippe dite « espagnole » ; Max Jacob veille le corps de son ami jusqu’au 13, il écrit à René Fauchois[12] : Je veille chaque nuit ce qu’il reste de lui. Nous avons assez passé d’heures à rire pour que j’en passe près de lui à pleurer. Je t’écris tout cela qui dépeint mal l’état de mon cœur pour que tu ne t’étonnes pas de ne pas me voir jeudi. Vraiment ni les succès de mes amis, ni ceux de la France victorieuse ne peuvent rafraîchir ce qu’en moi cette mort a fané à jamais. Je ne savais pas qu’il était « ma vie » à ce point.[13]

Le 11 novembre 1918, un Armistice est signé entre la Triple Entente et l’Allemagne — en attendant le traité/diktat de Versailles du 28 juin 1919.

L’esprit de revanche sera aussi fort outre-Rhin dans les années à venir qu’il le fut en France après 70 et nous serions des niais si nous nous en étonnions les premiers, écrit Maurice Sachs.[14]

Le Christ à Montparnasse

En 1919, Max Jacob publie La Défense de Tartufe : Extase, remords, visions, prières, poèmes et méditations d’un Juif converti, dédié à Juan Gris[15], aux éditions de la Société Littéraire de France.

Initialement intitulée Le Christ à Montparnasse, La Défense de Tartufe (comme celui de Molière, mais avec un seul « f », humilité oblige) permet à Max Jacob de se faire l’avocat du diable, si j’ose dire.

La famille Jacob, athée & républicaine, est hostile à ce qu’elle considère comme une trahison. D’autant que c’est une épidémie : Henri Bergson[16] lui-même envisage le catholicisme comme « l’achèvement complet du judaïsme ».[17]

(Audio Érik Satie)

Max Jacob fréquente le salon de Roland-Manuel[18], ami d’ÉRIK SATIE et de Maurice Ravel.

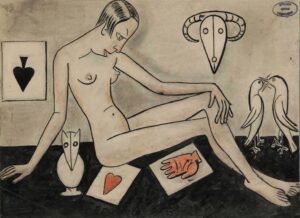

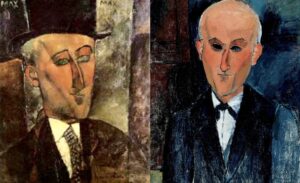

Max Jacob est un habitué des ateliers de Marie Vassilieff[19], Juan Gris, Moïse Kisling[20] et Amedeo Modigliani dit Dedo.

Max & Dedo se considèrent mutuellement comme des frères.

Généralement il était mécontent, indigné et grondeur, dira Max Jacob de Modigliani. Sa figure était large, belle, très brune. Il avait la tenue d’un gentilhomme en haillons et Picasso disait que lui seul savait s’habiller. Tout en velours avec des chemises d’ouvriers à carreaux. […] Généralement il errait, dessinait dans les cafés, peignait chez ses maîtresses qui étaient nombreuses. Il dînait quand on l’invitait, mangeait peu, buvait énormément et oubliait sa misère avec du haschisch.[21]

Le 24 janvier 1920, Amedeo Modigliani (1884, Livourne — 1920, Paris) meurt d’une méningite tuberculeuse à l’hôpital de la Charité (entre les rues Jacob & des Saint-Pères). Au matin du 26, Jeanne Hébuterne (1898, Meaux — 1920, Paris), enceinte de leur premier enfant, se jette d’un cinquième étage dans le quartier du Val-de-Grâce.

Le 31 du même mois & de la même année, en se rendant à l’Opéra de Paris pour une représentation du Tricorne de Manuel de Falla, décors de Picasso, Max Jacob est renversé par une de ces automobiles qui envahissent les rues de la capitale ; on le conduit à l’hôpital Lariboisière dans les couloirs duquel il contracte une congestion pulmonaire.

Hôpital, mausolée des vivants — écrit le poète — tu es entre deux gares, gare toi-même pour les départs d’où on ne revient pas. Je m’agenouille en pensée devant ton sort ; je remercie Dieu qui m’a laissé parmi les hommes de la terre. Sur ce banc, pour moi, la faiblesse et la fatigue ressemblent à l’agonie. Tête si faible encore, et ça commande à tout, la tête ! pauvres membres comme vieillis à pauvre tête si faible toujours, si faible encore. Agonie ! La fatigue ! Oh ! faiblesse. Ohé ! les gens pressés des autos, vous mourrez ! vous mourrez ! Ohé ! les chiens de sexe, les jeunes et les vieux, vous mourrez ! les femmes popotes et celles de la grande vie, les bas-bleus, vous mourrez, mes amis ! […] Je viens de l’apprendre à l’hôpital et je vous le crie boulevard Magenta. Vous mourrez, nous mourrons. Ô mot effroyablement vrai, ô mot de vérité, de seule vérité, mot qu’on ne peut remuer et qu’il faut toucher avec le doigt de la pensée. Mais écoutez-moi donc au lieu de filer : vous mourrez, nous allons mourir tout à l’heure.[22]

Parmi ceux qui se relaient au chevet de Max Jacob — Liane de Pougy, Jean Cocteau, André Salmon —, Misia Sert est des plus zélées.

Coco Chanel et Misia Sert (avec un chien) ; José-Maria Sert (debout) ; c’est « Madame Philippe Berthelot » qui tient le parasol (vers 1920, DR)

Née Marie Sophie Olga Zenaïde Godebska (1872, Saint-Pétersbourg — 1950, Paris) épouse, en troisièmes noces — après Thadée Natanson (1893/1904), puis Alfred Edward (1905/1909) — de José-Maria Sert (1920/1927), pianiste & salonnière, amie de Toulouse-Lautrec, Lucien Guitry, Cocteau, Colette et Reverdy ; intime de Stéphane Mallarmé et de Serge Diaghilev, elle est connue du Tout-Paris sous le nom si mignon de Misia (« petite oursonne », en polonais).

Marcel Proust s’en inspire pour composer Madame Verdurin.

Jean Cocteau s’en souvient pour façonner la Princesse de Bormes, dans son roman Thomas l’Imposteur : Elle voulait s’amuser et savait s’amuser. Elle avait compris, à l’encontre des femmes de son milieu, que le plaisir ne se trouve pas dans certaines choses mais dans la façon de les prendre toutes. Cette attitude exige une santé robuste.[23]

Nous y reviendrons.

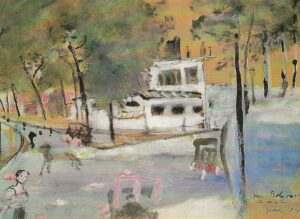

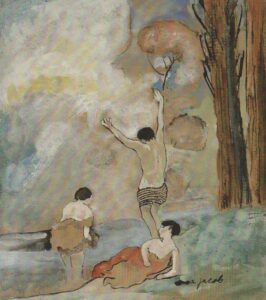

Max Jacob, « Rue Bolivar le matin » gouache, pastel et encre de chine sur papier, 1919

©Galerie Alexis Bordes

À sa sortie de l’hôpital, en mars 1920, Max Jacob expose une centaine de gouaches & dessins à la galerie Bernheim, quartier de La Madeleine.

Un jour je fus baptisé poète par des amis qui étaient des poètes et non des moindres — écrit Max dans le catalogue de l’exposition —, plus tard je fus baptisé peintre par les meilleurs peintres de ce temps et qui sont à peine plus jeunes que moi. Depuis un marchand des plus lettrés qui est un très intelligent amateur, m’a présenté au public. Je n’avais de ma vie jamais rêvé pareil honneur.[24]

C’est le temps du Bœuf sur le toit, rue Boissy-d’Anglas (à deux pas de l’hôtel Vouillemont où loge Maurice Sachs, nous y arrivons), nouveau bar à la mode animé par celui que les surréalistes ne désignent plus que d’une périphrase : « des cocktails, un Cocteau ».

De tous les restaurants, de tous les bars que la mode fait et défait, aucun d’eux, en ces jours-là, n’eut plus de vogue que le Bœuf sur le toit, écrit Maurice Sachs. Cet établissement fut créé par Louis Moysès, qui avait un grand talent d’hospitalité et d’organisation. […] Là, dans le tumulte des conversations et des rires, tout Paris se rencontrait. Il serait vain de vouloir énumérer ceux qui ont passé ce seuil, de la princesse Murat au comte de Beaumont, célèbre pour ses bals ; de la comtesse de Noailles au roi Ferdinand de Roumanie ; d’André Breton, fondateur du surréalisme, à René Clair. Aucun Parisien, aucun visiteur avisé de Paris n’a manqué d’aller au Bœuf sur le toit. On y rencontrait même Érik Satie, musicien ermite d’Arcueil.[25]

Maurice Sachs, donc.

Maurice Ettinghausen est né le 16 septembre 1906 à Paris dans une famille d’origine juive. Maurice Sachs est mort le 14 avril 1945, en Allemagne, exécuté par les nazis après avoir été un agent de la Gestapo. Fol amour de Max Jacob & de Violette Leduc, Maurice Sachs est l’auteur d’une œuvre littéraire indispensable pour ceux que l’âme humaine interroge — « un gredin de haute volée ! » selon Maurice Nadeau —, ressuscité par Patrice Modiano.[26]

Maurice Sachs est l’auteur de La Décade de l’Illusion (Knopf, New York, 1933 ; Gallimard, Paris, 1950) ; Au temps du Bœuf sur le Toit (Nouvelle Revue Critique, 1939 ; Grasset & Fasquelle, 1987) ; Le Sabbat — Souvenirs d’un jeunesse orageuse (Éditions Corrêa, 1946 ; L’Imaginaire/Gallimard, 1960).

Adolescent, il écrivait : Je crois être heureux parce que je m’amuse. […] La vérité, c’est qu’on ne peut plus se passer de fête ; que tout le monde les désire, qu’il les faut immenses pour que tout le monde puisse y aller et publiques pour éviter les exclusives d’une liste d’invités. C’est une démocratie du plaisir. Il y aura des bals jusqu’à la prochaine catastrophe mondiale[27]

C’est le début des Années Folles qui se termineront par une abominable gueule de bois.

Fin du deuxième épisode

©FélicieDubois, septembre 2021

[1] La trilogie des Matorel a été rééditée chez Gallimard en 1936 & en un seul volume pour ceux que ça intéresserait d’aller y voir de plus près. Disponible également dans la collection Quarto (Gallimard, 2012) qui regroupe la quasi-totalité des œuvres de Max Jacob.

[2] Théodore & Alphonse Ratisbonne, missionnaires jésuites d’origine juive, fondateurs de la Congrégation de Notre-Dame de Sion en 1843. Nota Bene : il faudra attendre le concile Vatican II (1965) pour que l’Église Catholique Romaine renonce officiellement à convertir les Juifs.

[3] Saint Fiacre (590-670) moine herboriste & anachorète irlandais.

[4] Saint Cyprien (200-258) Berbère converti au christianisme, évêque de Carthage et Père de l’Église.

[5] Cité par Béatrice Mousli, in : Max Jacob (Flammarion, 2005).

[6] http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Poesie-Gallimard/Le-Cornet-a-des

[7] Liane de Pougy, née Anne-Marie Chassaigne (1869, La Flèche — 1950, Lausanne) romancière, amante de Natalie Clifford Barney (1876, Ohio/USA — 1972, Paris) qui la quitta pour Renée Vivien (1877, London — 1909, Paris). Cf. Liane de Pougy, Idylle Saphique, Librairie de la Plume, 1901 ; réédité en 1987 aux Éditions des Femmes).

[8] 391, revue artistique bimensuelle de langue française (1917-1924 ; Barcelone/New York/Zurich/Paris) dirigée par Francis Picabia, né Francis-Marie Martinez de Picabia (1879-1953, Paris) artiste dada et cætera.

[9] Guillaume Apollinaire, Calligrammes — Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916 — (Mercure de France, 1918).

[10] DADA : anti-mouvement artistique né en Suisse, ancêtre du Surréalisme (avant qu’il ne devienne autocratique ©AndréBreton).

[11] Tristan Tzara, Manifeste du mouvement Dada … évidemment libre de droits.

[12] René Fauchois (1882, Rouen — 1962, Paris) auteur de la pièce Boudu sauvé des eaux (1919), adaptée pour la première fois au cinéma par Jean Renoir, en 1936, avec Michel Simon dans le rôle de Boudu.

[13] Max Jacob à René Fauchois, cité par Béatrice Mousli, op. cit.

[14] Maurice Sachs, Au temps du Bœuf sur le toit – Journal d’un jeune bourgeois à l’époque de la prospérité /14 juillet 1919 – 30 octobre 1929 (Nouvelle Revue critique, 1939 ; Grasset, collection « Les Cahiers rouges », préface d’André Fraigneau, 1947).

[15] José Victoriano Gonzales dit Juan Gris (1887, Madrid — 1927, Boulogne-sur-Seine), peintre & sculpteur.

[16] Henri Bergson (1859-1941, Paris) philosophe ; prix Nobel de littérature en 1927.

[17] En 1937, Henri Bergson renonce au baptême chrétien par solidarité avec « ceux qui seront demain des persécutés » — Cf. Yaël Hirsch, Rester juif ? (éd. Perrin, 2014).

[18] Roland Alexis Manuel Lévy, dit Roland-Manuel (1891-1966, Paris) compositeur & musicologue français.

[19] Marie Ivanovna Vassilieva, dite Marie Vassilieff (1884, Smolemsk — 1957, Nogent-sur-Marne) artiste russe, élève d’Henri Matisse. En 1911, elle fonde l’Académie Vassilieff, 21 avenue du Maine (ex. Musée de Montparnasse de 1998 à 2013) où se retrouvent Amedeo Modigliani, Ossip Zadkine, Chaïm Soutine, Fernand Léger, Marc Chagall, Pablo Picasso, Georges Braque, Marcel Gromaire … jusqu’à ce que, à la fin de la première guerre mondiale, Marie transforme l’atelier en cantine pour les artistes fauchés.

[20] Moïse Kisling (1891, Cracovie — 1953, Sanary-sur-Mer) peintre franco-polonais de l’École de Paris.

[21] In : Béatrice Mousli, op. cit.

[22] Max Jacob, Le Roi de Béotie (éd. de la N.R.F. 1921).

[23] Jean Cocteau, Thomas l’Imposteur (éd. Gallimard, 1923).

[24] Max Jacob, conclusion de l’introduction au catalogue de l’exposition à la galerie Bernheim, in : L’éternelle Revue, N°1 (nouvelle série) Paris 1er décembre 1944.

[25] Maurice Sachs, La Décade de l’illusion (Knopf, New York, 1933 ; Gallimard, Paris, 1950 ; Cahiers Rouges/Grasset, 2018).

[26] Patrice Modiano, La Place de l’Étoile (Gallimard, 1968).

[27] Maurice Sachs, Au temps du Bœuf sur le toit (op.cit.) Lisez Maurice Sachs & son indispensable biographie par Henri Raczymow, Maurice Sachs ou Les travaux forcés de la frivolité (Gallimard, 1988).

Bonjour Félicie, tout cela est passionnant et je m’en régale.

Je vous signale une petite erreur : la photo de Max avec Sachs à Bordeaux date de 1926 et non 1936.

Amitiés,

Henri Raczymow

Merci infiniment, cher Henri : l’erreur est corrigée ! Bien amicalement, Félicie

Je ressens une sorte de tension dans cet épisode, comme un préambule, les Années Folles, inaugurant ce qui viendra après.

entièrement d’accord avec Max Pelgrims, un préambule oui et le plus étreignant des trois épisodes, me concernant.

« artiste dada et cætera. » une palme pour ça.

Et toutes les palmes pour le reste, passionnant et foisonnant, il faut prendre le temps de goûter à tout, les notes, les extraits musicaux, les films. Merci pour ce Louis Feuillade magnifiquement restauré.

et merci pour Maurice Sachs, vieille passion qui ne se dément pas.

salaud de Picasso quand même !