Max Jacob /3

MAX JACOB

1876 — 1944

III

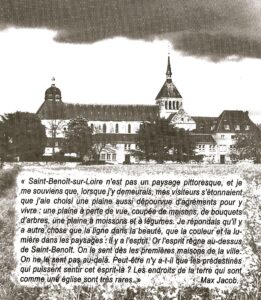

En juin 1921, sur les conseils d’un ami, l’abbé Weill[1], Max Jacob se retire au sud d’Orléans dans un village ligérien, au pied d’un sanctuaire bénédictin.

Saint-Benoît est mon climat

Max Jacob loge au monastère de l’Abbaye de Fleury, alors désaffecté.[2]

En cette année de grâce 1921, Max Jacob publie tout ce qu’il a écrit jusqu’alors & resté inédit : Le Laboratoire central (Au Sans Pareil, 1921 ; réédité chez Gallimard en 1960) ; Le dos d’Arlequin, illustré par l’auteur (éd. du Sagittaire/Simon Kra, 1921) ; Matorel en province, illustré par Jules Depaquit[3] (éd. Lucien Vogel, 1921) ; Le Roi de Boétie, suivi de Nuits d’hôpital et Aurore, nouvelles (éd. de la N.R.F., 1921) ; Ne coupez pas, mademoiselle Ou les erreurs des P.T.T., conte philosophique, illustré par Juan Gris (Galerie Simon, 1921).

En 1922, Max Jacob publie Le Cabinet noir (fausses lettres avec vrais commentaires) à la Bibliothèque des Marges (réédition Gallimard, 1928) ; Le Terrain Bouchaballe, roman (éd. Émile-Paul frères ; réédition Gallimard, 1964) ; Filibuth ou La Montre en or, conte (éd. de la N.R.F. ; réédition L’Imaginaire/Gallimard, 1994).

Au mois de mars, Max écrit dans une lettre[4] à un peintre de ses amis :

Je n’ai pas fait de cubisme :

1 parce que n’entendant parler que de cela j’étais bien aise de penser à autre chose

2 parce que ce n’était pas mon tempérament

3 parce que j’aurais voulu être le premier et que je n’étais pas capable de l’être

4 parce que Picasso avait choisi comme élève non moi mais Braque

5 parce qu’au fond je m’y connaissais en littérature et non en peinture

6 parce que je fais mes œuvres avec le fond de mon ventre et que le fond de mon ventre est « opéra-comique »

7 parce que je suis un homme de l’époque impressionniste par formation avant 46 ans d’âge et que le cubisme est une surajouture dans ma vie

8 parce que le cubisme plaisait à ma pensée et non à ma main et que je suis un homme sensuel

9 parce que le cubisme me paraît laid bien souvent et que j’aime le … joli, hélas !

10 parce que je suis un vieux poète virgilien

11 je ne sais pourquoi

12 au fait j’ai fait beaucoup de dessins cubistes

13 tout ça, c’est la faute à Picasso.[5]

En 1923, Max Jacob publie La couronne de Vulcain, conte breton (Galerie Simon) ; une revue belge (Le Disque Vert) lui consacre un numéro spécial ; naissance & mort de Raymond Radiguet.[6]

En 1924, Max Jacob publie Visions infernales, poèmes en prose (éd. de la N.R.F.), puis L’Homme de chair et l’Homme de reflet, roman (éd. Simon Kra, réédition Gallimard 1934) ; René Clair filme Entracte, une fantaisie ©Francis Picabia & Érik Satie.

En 1925, Max Jacob publie Les Pénitents en maillots roses, poème (éd. du Sagittaire/Simon Kra) ; avènement de Joséphine Baker dans la Revue Nègre ; mort du phonométrographe ÉRIK SATIE.

1926 : début des Jeunesses hitlériennes ; mort de Rainer Maria Rilke.

En 1927, Max Jacob passe l’été avec Maurice Sachs sur l’île de Bréhat ; Charles Lindbergh traverse l’Atlantique en avion.

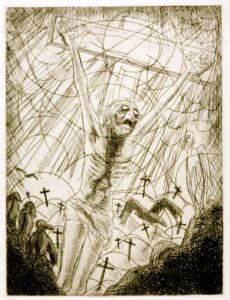

En 1928, Maurice Sachs édite aux Quatre chemins[7] (qui publieront également, sans nom d’auteur, Le Livre Blanc de Jean Cocteau) les Visions des souffrances et de la mort de Jésus fils de Dieu, quarante dessins de Max Jacob.

Pauvre comme Job

Au printemps 1928, sur les conseils de Maurice Sachs dont il est tombé amoureux (Pauvre Pauvre Pauvre Lelian), Max Jacob quitte Saint-Benoît et revient à Paris. Il s’installe aux Batignolles dans un hôtel de la rue Nollet.

Aux Quatre Chemins, Jean Cocteau publie Le Livre Blanc (anonymement, donc) et Le mystère laïc (pour faire plaisir à Jacques & Raïssa Maritain[8]) ; Raymond Poincaré redresse le cours du franc.

En 1929, Max Jacob publie Le tableau de la bourgeoisie (éd. de la N.R.F.) ; krach de la Bourse à New York ; mort de Serge Diaghilev à Venise et de Georges Clémenceau à Paris.

Le 23 août, Max Jacob est victime d’un second accident de voiture, cette fois-ci en Bretagne. Il passe sa convalescence à Quimper où il rencontre, chez un ami commun, un jeune sous-préfet : Jean Moulin.

Jean Moulin est né le 20 juin 1899, à Béziers ; il mourra le 8 juillet 1943 après avoir été torturé par Klaus Barbie, en vain, en Moselle.

Jean Moulin a toujours aimé le dessin.

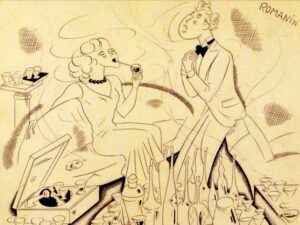

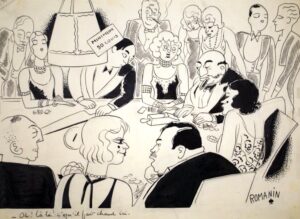

Depuis qu’il est haut fonctionnaire — plus jeune sous-préfet de France en 1930 —, il signe Romanin.

Max, Jean & leurs amis — Augustin Tuset (médecin), Charles Daniellou (homme politique), Giovanni Leonardi (céramiste), Lionel Floch (peintre) — se retrouvent au bar de l’Hôtel de l’Épée, contigüe à la maison Jacob, ou à l’Hôtel Pascal, dans le quartier de la gare.[9]

Max & Jean sillonnent le Finistère ; ils se passionnent pour Tristan Corbière.[10]

(En 1935, l’éditeur parisien René Helleu publiera un recueil de Tristan Corbière, titré Armor & illustré de huit eaux-fortes de Romanin.)

1931 : la République espagnole est proclamée.

En 1932, Max Jacob est fait Chevalier de la Légion d’honneur tandis qu’il publie Bourgeois de France et d’ailleurs.[11]

En 1933, André Malraux obtient le prix Goncourt pour La Condition humaine ; Louis-Ferdinand Céline publie Voyage au bout de la nuit ; Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne.

En 1934, les émeutes antiparlementaires de février, initiées par les ligues d’extrême droite[12], sont rejointes dans l’insurrection contre le gouvernement Daladier (énième gouvernement embourgeoisé de la Troisième République) par des associations d’anciens combattants[13], puis par les communistes … inaugurant cette alliance inouïe qui conduira, deux ans plus tard — l’Histoire humaine est formidable — au Front Populaire en France et à la guerre civile en Espagne.

En 1935, le poète surréaliste & communiste René Crevel (1900-1935, Paris) se suicide.

Printemps 1936 : Max Jacob partage l’affiche avec la chanteuse Marianne Oswald[14] (bien-aimée de JANE BOWLES) au cabaret des Noctambules (rue Champollion).

Sur l’insistance de Paul Petit[15], la N.R.F. publie Morceaux Choisis de Max Jacob.

En préface, Paul Petit écrit : « Ignoré ou méconnu par les professeurs et les critiques, insulté par les voyous, méprisé par les Pharisiens, brimé par les hommes d’affaires, Max Jacob m’apparaît, en ce morne Paris 1936, comme le vivant et réconfortant symbole de la poésie inextinguible. »

À Munich, les nazis exposent L’Art « dégénéré » (impressionniste, cubiste, expressionniste) versus L’Art « germanique » (supérieur & inaltérable) afin que le peuple allemand comprenne bien ce qui est beau ou pas.

Le beau est fort, blond, et il a les yeux bleus.

Dont acte.

En novembre 1937, Max Jacob est à Quimper où se meurt sa mère.

Le 14, il écrit à un jeune ami qu’il vient de rencontrer dans le Loiret — Marcel Béalu[16]: Ainsi c’est cela la mort bourgeoise. Pas de drame, pas de cris ! Ma mère s’éteint ! personne ne pleure, mais quel dévouement et quels bons feux.

Puis, le 19, au même : J’ai perdu ma mère ce matin à 4 heures. Je ne sais pas si j’ai du chagrin ou non : j’ai épuisé mon potentiel pendant ces derniers jours. En ce moment il s’agit de mairie, de pompes funèbres et de visites, interminable défilé d’une ville qui a connu mes parents, mes grands-parents, et les collatéraux. Tout le monde est charmant. Pourquoi n’est-on pas dans la vie comme on est dans la mort ?[17]

Petit menhir chauve

De retour à Saint-Benoît, il n’est plus question pour Max Jacob de loger au monastère ni au presbytère.

Monsieur le curé trouve que je reçois trop de visites … et puis, il me défend de fumer ![18]

Max s’installe d’abord au rez-de-chaussée de l’hôtel Robert, qu’il quitte bientôt pour la pension de Madame Persillard, donnant sur la place du Martroi, au centre de Saint-Benoît.

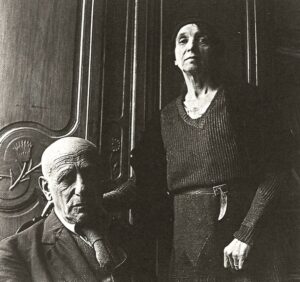

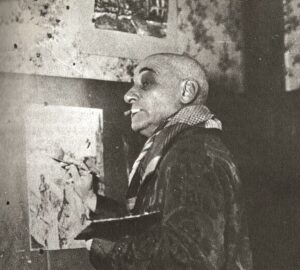

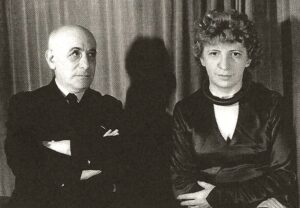

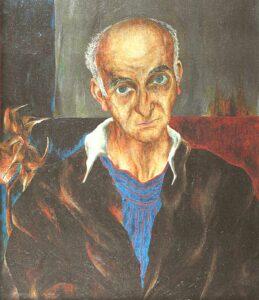

Max Jacob et Madame Persillard (à soixante-sept ans, Max a l’air d’un vieillard) ©Marcel Béalu, 1943

Après le départ d’un de ses nombreux visiteurs, sa nouvelle logeuse commentera : Encore un qui vient prendre des leçons de poésie !

« Cette phrase fit pendant longtemps la grande joie de Max. »[19]

« Lorsque se présentait à Max Jacob un jeune inconnu, il arrivait à ce dernier d’être surpris par l’accueil extrêmement affectueux, voire fraternel, du poète, raconte Marcel Béalu. Pourtant pas d’équivoque dans la manière : Max ne pouvait celer ses sentiments. Immédiatement épris du visiteur, il le lui montrait bien, faisant la roue autour de lui, déployant ses dons de séduction, sa verve, déballant les trésors de son esprit et de sa mémoire. Des histoires drôles — véritables scènes dont il interprétait chaque personnage — il emmenait progressivement sa victime ravie jusqu’aux chausse-trapes des sciences occultes afin d’utiliser tout son savoir, grand dans ce domaine, à mieux la troubler. Bref, avec une entière bonne grâce, il singeait, mimait, contrefaisait, à l’usage du nouveau venu, un Max Jacob déjà légendaire. »[20]

« Non seulement sa conversation qui alliait les souvenirs de la rue Ravignan aux menus propos de la sacristie, les révélations de la Kabbale aux potins du bistrot, une interprétation peu orthodoxe des Évangiles aux lieux communs du catéchisme, s’emparait des esprits — écrit Marcel, mais par ses silences mêmes, par son activité inlassable, par une tension continuelle de la pensée et du cœur, il entraînait chacun dans son orbe, imposait à tous sa présence, marquait chaque objet de sa trace. »[21]

1938 : l’Allemagne nazie annexe l’Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie.

1939 : la Seconde Guerre Industrielle Mondiale est déclarée ; mort de Sigmund Freud.

« Notre-Dame des Naufragés » de Cyprien Godebski (1835 – 1909) père de Maria Godebska, alias Misia ; la statue se dresse depuis 1904 à la pointe du Raz, face à l’île de Sein ©FélicieDubois

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle parle aux Français depuis les studios de la BBC. Personne ne l’entend, sinon les marins de l’île de Sein (une centaine d’hommes partent aussitôt à Londres, un tiers ne reviendra pas). Le 22, Pétain signe avec Hitler un armistice en forêt de Compiègne ; le 10 juillet, le maréchal obtient de Pierre Laval & du Parlement les pleins pouvoirs et s’installe à Vichy.

J’suis l’bouquet, j’suis l’bouquet, j’suis l’bouc émissaire

29 mars 1941 : création du Commissariat général aux Questions juives chargé de « reconnaître et éliminer les Juifs de toutes les interférences dans les domaines vitaux et dans la vie publique, administrer leurs biens jusqu’à la date de leur évacuation[22] » etc.

L’été suivant, Max Jacob reçoit la visite d’un de ses jeunes amis parisiens de la rue Nollet, devenu une célébrité : Charles Trénet.

Y’a d’la joie à Saint-Benoît !

1942 : Jean Genet écrit Le condamné à mort à la prison de Fresnes ; débarquement des Alliés près d’Alger.

1943 : le port obligatoire de l’étoile jaune pour les Juifs est promulgué.

Max Jacob ne quitte plus Saint-Benoît où il se sent protégé.

Les 16 et 17 juillet, 13 152 juifs, dont 4 115 enfants, sont envoyés au Vélodrome d’Hiver (à Paris) puis déportés & gazés à Auschwitz (en Pologne).

Au mois de décembre, le frère aîné de Max, Gaston Jacob, est arrêté à Quimper, relâché, puis finalement déporté à Auschwitz le 16 février 1943 où il est gazé dès son arrivée.

À Saint-Benoît, Max Jacob reçoit la visite de Pablo Picasso qui lui propose de le ramener à Paris, Max refuge — refuse. Ils ne se reverront plus.

… puis celle de Paul Éluard[23] (accompagné de Pierre Bergé[24]).

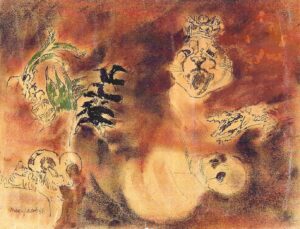

Max Jacob « Les Monstres » encre de Chine, pastel et rehauts d’huile sur papier (1943) ©Musée des Beaux-Arts de Quimper

Max Jacob écrit beaucoup, à tous ses amis.[25]

Il est prêt au martyre, dit-il.

1944 : la sœur cadette de Max Jacob — Myrté-Léa — est arrêtée à Paris puis déportée au camp d’internement de Drancy. Son frère remue ciel et terre pour la secourir, en vain. Elle sera gazée dès son arrivée à Auschwitz.

Max Jacob « Visions de guerre », gouache et encre de Chine sur papier (vers 1940) ©Musée des Beaux-Arts d’Orléans

« Nous entrons nous chauffer dans un baraquement provisoire servant de salle d’attente à l’autocar, écrit Marcel Béalu. La foule des paysans, réfugiés et forains, y fait régner une curieuse atmosphère d’émigration. Sur ce pont de paquebot balancé par les vagues de la guerre, perdu au cœur de la France, notre adieu, Max, n’en fut pas un. Ne devions-nous pas nous revoir le dimanche suivant ? […] Aussi nous séparons-nous sans tristesse. Tu nous fais un dernier signe : Au revoir les enfants ! »[26]

« Le jeudi suivant, 24 février 1944 vers 11 heures du matin, une auto venue d’Orléans s’arrêtait devant la maison de briques roses, à Saint-Benoît-sur-Loire. Trois hommes en civil descendaient, sonnaient et faisaient part de leur mission. Il ne s’agissait vraisemblablement pas d’une mesure particulière, depuis la veille, une vaste rafle des Juifs avait lieu dans le département.[27] La température était toujours glaciale. Ces Messieurs montèrent se chauffer dans la chambre de Max où ils restèrent environ une heure tandis qu’il rassemblait ses effets et que Mme Persillard, affolée, courait au presbytère. […] Max se montrait très calme et il ne sourcilla pas quand la brave femme, bouleversée par l’événement, lui lança : — Vous voyez ! ça vous a bien servi de tant prier ! […] Un petit attroupement s’était formé devant la porte. Le poète serra les mains autour de lui et glissa au docteur (Castelbon) qui cherchait à l’encourager : Tout ça n’a pas d’importance … J’ai fait bonne impression à ma logeuse.

Le Chanoine Fleureau dépêche l’Abbé Hatton qui part en bicyclette avertir Roger Toulouse à Orléans (trente-cinq kilomètres). Celui-ci alerte Marcel Béalu, Jean Denoël et André Salmon, lesquels préviennent Jean Cocteau.

Les nouveaux internés sont conduits à la prison militaire d’Orléans, rue Eugène-Vigniat. Hommes & femmes & enfants sont entassés dans une seule pièce de 21 paillasses pour 65 personnes, sans eau ni électricité, par un froid glacial, nourri à peine d’un bol de soupe claire.

Le 26 février 1944, Max Jacob réussit à envoyer un message à Jean Rousselot, commissaire de police d’Orléans :

Mon cher Jean,

Je suis avec une troupe juive à la prison militaire allemande et sans doute en partance pour le Drancy la semaine prochaine. Peut-être que ton titre te permettra de venir m’apporter un peu de tabac et des allumettes. Préviens Cocteau. Amitiés.

Max Jacob, Homme de lettres, Chevalier de la Légion d’honneur[28]

Puis Max Jacob écrit au chanoine Fleureau, curé de Saint-Benoît :

Cher Monsieur le Curé,

Excusez cette lettre de naufragé écrite par la complaisance des gendarmes. Je tiens à vous dire que je serai au Drancy tout à l’heure. J’ai des conversions en train. J’ai confiance en Dieu et dans ses amis. Je le remercie du martyre qui commence …[29]

Prévenu de l’arrestation de son ami, Picasso aurait répondu : ce n’est pas la peine de faire quoi que ce soit, Max est un ange. Il n’a pas besoin de nous pour s’envoler de sa prison.

Pablo Picasso, peintre « dégénéré », était dans le collimateur des nazis et préférait se faire discret.

Jean Cocteau, poète « dégénéré » lui aussi, réagit illico :

Je dirais de Max Jacob que c’est un grand poète si ce n’était un pléonasme. C’est un poète tout court qu’il faut dire — car la poésie l’habite et s’échappe de lui, par sa main, sans qu’il le veuille.

Avec Apollinaire il a inventé une langue qui survole notre langue et qui exprime les profondeurs.

Il a été le troubadour de cet extraordinaire tournoi où Picasso, Matisse, Braque, Derain, Chirico, s’affrontent et opposent leurs armoiries bariolées.

De longue date, il a renoncé au monde et se cache à l’ombre d’une église. Il y mène l’existence exemplaire d’un paysan et d’un moine.

La jeunesse française l’aime, le tutoie, le respecte et le regarde vivre comme un exemple.

En ce qui me concerne, je salue sa noblesse, sa sagesse, sa grâce inimitable, son prestige secret — sa « musique de chambre » pour emprunter une parole de Nietzsche.

Dieu lui vienne en aide.[30]

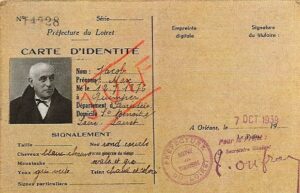

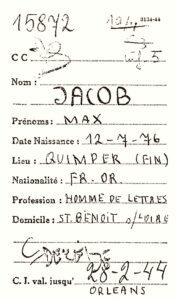

Le 28 février 1944, Max Jacob est déporté au camp d’internement de Drancy sous le N°15872. Il reçoit l’étiquette verte qui signe son inscription pour le prochain convoi (N°69).

Le camp est gardé par des gendarmes français sous l’autorité de la Gestapo (acronyme de GEHEIME STAATSPOLIZEI « Police secrète d’État », celle du Troisième Reich ©Hermann Göring.)

J’ai ta peau, plaisante Max qui chante des airs d’Offenbach à ses codétenus en y mettant tout son cœur opéra-comique.

« À son arrivée, Max fut logé dans un dortoir provisoire, celui des déportés, écrit Marcel Béalu. La menace d’un départ en Allemagne dut avoir sur son extrême émotivité des conséquences néfastes. Le lendemain, il entrait à l’infirmerie. Au Drancy, l’infirmerie était tenue par plusieurs docteurs juifs internés et ce serait leur faire injure que de dire, comme cela fut fait, que Max y fut malmené. […] Le 2 mars la toux augmenta, et il commença à râler. Il mourut (d’une broncho-pneumonie) le dimanche 5, à 9h30 du soir, sans avoir retrouvé sa lucidité. »[31]

Lundi 6 mars 1944, Max Jacob est enterré dans une fosse commune du cimetière d’Ivry : 44e division, 24e ligne, 27e fosse.

Mardi 7 mars, le convoi N°69 part pour Auschwitz-Birkenau : sur 1 501 déportés, 1 311 sont gazés dès leur arrivée.

Vingt-six jours plus tard, samedi 1er avril 1944, la revue Comœdia annonce le décès du poète : « Max Jacob est mort le 5 mars. Il était né le 11 juillet (sic) 1876 à Quimper. L’auteur du Cornet à dés et de La Défense de Tartufe, du Laboratoire central, des Pénitents en maillots roses, du Cabinet noir et de Cinématoma, tout ensemble humoriste, chantre mystique et dessinateur, Max Jacob laisse aux jeunes poètes le souvenir d’une amitié pleine d’efficacité et de vertus. La publication de sa correspondance devrait en apporter un jour le témoignage. »[32]

Je demande à être enterré religieusement aussi humblement que possible dans le cimetière de Saint-Benoît-sur-Loire, a précisé Max Jacob dans son testament.

Le 4 mars 1949, ses proches exhument la dépouille de Max Jacob au cimetière d’Ivry pour la transférer à Saint-Benoît.

« Nous étions six ou sept, relate Henri Sauguet[33], dont André Salmon et Pierre Colle[34]. On a ouvert la tombe. Il ne restait plus rien du cercueil dans lequel Max avait été enterré d’abord. C’était une scène d’Hamlet … Un fossoyeur envoyait les ossements par-dessus la tombe et un autre les disposait au fur et à mesure dans un cercueil neuf. »[35]

Depuis 1960, Max Jacob est « Mort pour la France »

… une minute de silence …

Dieux ! astres immortels ! fées qui vivez partout !

Je sais que je ne suis qu’un chanteur nasillard,

Un gourmand, un satyre, un pécheur, un vieux fou.

Et pourtant ma faiblesse est telle devant l’art

Devant la vie ! que je ne vois d’autre ressource

Que de vous écrire, ô démons, cette lettre !

Suis-je né de Mercure, de Mars, ou du Grand Être

Je ne sais ! mais je souffre du corps et de la bourse,

Des nerfs, des gens d’esprits, des sots et de la mode,

De la nature avec sa verdure et de la ville avec ses codes.

L’étranger, mon pays, Paris et la banlieue,

Tout me gêne et m’écrase et me navre.

Transportez-moi à Nice, à Charenton, au Havre,

Mais où que je sois, fées, prenez pitié de mes douleurs.

Je m’ennuie à crever, le travail m’agace.

Tenez ! ce matin j’ai cassé une glace !

Il paraît que ça porte malheur.

Je vous demande peu ! donnez-moi quelques rentes

Et qu’on me laisse seul avec trois amis.

Le diable me répond : « C’est moi qui te tourmente ! »

Eh bien alors, mon Dieu, donne-moi ton appui. [36]

Félicie Dubois ©Septembre 2021

[1] Le même qui conseillera à Pierre Reverdy une retraite à Solesmes.

[2] À la fin du XVIIIème siècle, les moines bénédictins (regroupés autour des reliques de Saint-Benoît depuis le Moyen Âge) sont chassés de leur abbaye par les Révolutionnaires. En 1865, deux Bretons s’y réinstallent comme curé et vicaire, accompagnés d’un frère ; mais il faudra attendre plus de quatre-vingts ans avant la reprise d’une vie communautaire. C’est ainsi qu’en octobre 2019, l’abbaye de Fleury fêtait le 75e anniversaire de sa renaissance. Cf. https://www.abbaye-fleury.com/max-jacob.html

[3] Jules Depaquit (1869-1924), dessinateur humoristique & « maire-dictateur de la Commune Libre de Montmartre » ; ami d’Alphonse Allais & d’Érik Satie.

[4] La correspondance de Max Jacob fait intégralement partie de son œuvre. Cf. note 32.

[5] Max Jacob, « Lettre à René Rimbert, mars 1922 » (in : Beatrice Mousli, op. cit.).

[6] Raymond Radiguet (1903, Saint-Maur-des-Fossés — 1923, Paris) auteur d’un premier roman remarquable & remarqué Le Diable au corps publié avec fougue par Bernard Grasset en 1923, puis d’un second, posthume déjà : Le Bal du comte d’Orgel (éd. Grasset, 1924).

[7] La Galerie-Librairie des Quatre Chemins, éditions d’art & lieu d’exposition, était située 18 rue Godot de Mauroy.

[8] Jacques Maritain (1882, Paris — 1973, Toulouse) philosophe catholique, existentialiste chrétien, disciple de Saint Thomas d’Aquin & Raïssa Maritain née Oumansoff (1883, Russie — 1960, Paris), son épouse et sa muse. Le couple tenait un salon à Meudon (avenue de l’Observatoire), parmi les plus fréquentés de l’entre-deux guerres. Nous y reviendrons, à Meudon. Nous reviendrons à Meudon où j’ai grandi de Pompidou à Mitterrand.

[9] Concernant l’homosexualité cachée/supposée/vraisemblable de Jean Moulin : cf. la pièce de Jean-Marie Besset, Jean Moulin, évangile (L’Avant-scène théâtre, 2016) + « Le dernier secret de Jean Moulin » une enquête de Guillaume Dasquié (Vanity Fair France, octobre 2016).

[10] Édouard-Joachim Corbière, dit Tristan Corbière (1845 – 1875, Morlaix) « poète maudit » ©Paul Verlaine, auteur d’un unique recueil : Les Amours jaunes (Glady frères éditeurs, 1873 ; rééd. Léon Vannier, 1891 ; réed. Albert Messein, 1912 ; rééd. Georges Crès & Cie, 1920 ; rééd. Émile-Paul frères, 1942 ; réédition augmentée Gallimard, 1953. Enfin, en 1970, Tristan Corbière entre dans la collection La Pléiade avec un volume regroupant Les Amours jaunes, Poèmes retrouvés, Œuvres en prose, lettres.

[11] Max Jacob, Bourgeois de France et d’ailleurs (éd. de la N. R. F. 1932).

[12] Action française, Jeunesses patriotes, Camelots du roi …

[13] Croix-de-feu, Union nationale des combattants …

[14] Sarah Alice Bloch dite Marianne Oswald (1901, Sarreguemines — 1985, Limeil-Brévannes) interprète XXL.

[15] Paul Petit (1893, Paris — 1944, Cologne) traducteur de Maître Eckhart et de Kierkegaard, ami de Paul Claudel.

[16] Marcel Béalu (1908, Selles-sur-Cher — 1993, Paris) chapelier & poète, ami de Max Jacob.

[17] Marcel Béalu, Dernier visage de Max Jacob (éd. Calligrammes, Quimper, 1994).

[18] Marcel Béalu, Dernier visage de Max Jacob op. cit.

[19] Ibidem.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Cité par Patricia Sustrac — in : Les Cahiers de Max Jacob (2009).

[23] Eugène Émile Paul Grindel, dit Paul Éluard (1895, Saint-Denis — 1952, Charenton-le-Pont) poète surréaliste & communiste.

[24] Pierre Bergé (1930, Saint-Pierre-d’Oléron — 2017, Saint-Rémy-de-Provence) homme d’affaire & mécène, compagnon d’Yves Saint Laurent pendant cinquante ans.

[25] La Correspondance de Max Jacob est immense dont plusieurs volumes ont été publiés Cf. note 32.

[26] Marcel Béalu, Dernier visage de Max Jacob op. cit.

[27] Fritz Merdsche dit « le bourreau d’Orléans », chef de la Gestapo, a sévi dans le Loiret de septembre 1942 à juin 1944. Deux fois condamné à mort par contumace, jamais extradé, il s’est éteint tranquillement chez lui, à Birkendorf, en Forêt Noire, le 16 juin 1985.

[28] Cité par Marcel Béalu, In : Dernier visage de Max Jacob.

[29] In : Dernier visage de Max Jacob.

[30] Supplique de Jean Cocteau transmise par Georges Prade au conseiller Von Bose à l’ambassade d’Allemagne à Paris — cf. Lina Lachgar, Arrestation et mort de Max Jacob (éd. de la Différence, 2017).

[31] Dernier visage de Max Jacob, op. cit.

[32] Correspondance de Max Jacob : Cf. https://www.persee.fr/doc/maxja_0526-8400_2013_num_13_1_1037

[33] Henri-Pierre Poupard dit Henri Sauguet (1901, Bordeaux — 1989, Paris) compositeur français.

[34] Pierre Colle (1909, Douarnenez — 1948, Paris) marchand de tableau & légataire universel de Max Jacob.

[35] Lina Lachgar, Arrestation et mort de Max Jacob (éditions de la Différence, 2017).

[36] Max Jacob, Prière (texte inédit retrouvé en 1970 ©Association des Amis de Saint-Benoît).

c’est passionnant, bouleversant. exceptionnel. Je reviendrai demain zn détails. Merci Félicie Dubois, de tant de générosité.

et de savoir. Combien de recherches sous-tendent ce travail de restitution, c’est sincèrement impressionnant. Quelle passion.

Ah la la, Félicie. Merci, merci, merci. Quel travail, écriture, bibliographie, iconographie ! C’est une somme. Une réserve de bûches et de brindilles pour réchauffer l’automne. Sur Max Jacob, j’avais (tout) à apprendre. Je flâne, m’y arrête, plonge dans un document ou une note de bas de page. Je prends mon temps, et c’est épatant.

Merci Félicie pour ce beau travail ! C’est passionnant.

ces dernières lettres sont épouvantables de tristesse et de dignité désespérée. Picasso fait une pirouette de salaud (au sens sartrien, de traître).

Merci pour ce texte inédit à la fin, quelle brûlure.

il faudra que je te conte quelques histoires à propos de Marcel Béalu, pas des racontars, mes propres histoires.

J’avais tout à apprendre de Max Jacob !

Et me voilà conquise par ce personnage singulier et émerveillée par le travail de Félicie Dubois. Littéraire, évidemment grâce à une plume délicieuse, mais également de scénographie !

Merci, merci, merci