Villiers de l’Isle-Adam – 1 : Villiers tel qu’en lui-même ou De l’autrefois à l’au-delà

Villiers de l’Isle-Adam

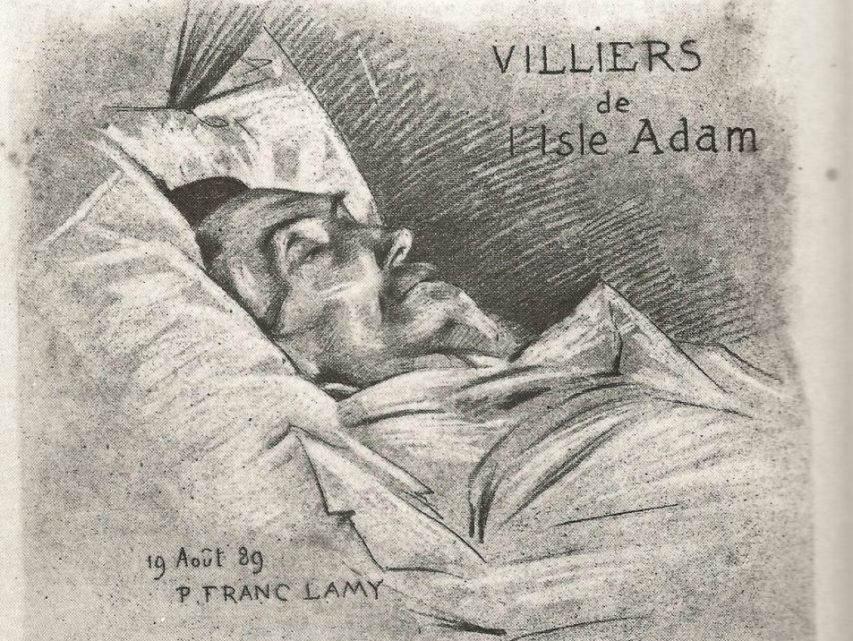

1838-1889

I

Jean Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l’Isle-Adam, est mort le 18 août 1889. Il aurait eu 51 ans le 7 novembre suivant. Romantique, catholique, royaliste, révolté, idéaliste, poète, lyrique, tragique, celtique, mystique, baroque ; don Quichotte & Hamlet ; naïf et confiant, un ange décadent — Un génie ! nous le comprîmes tel, témoigne Stéphane Mallarmé.

Sait-on ce que c’est qu’écrire ? Interroge celui-ci, un an après la mort de son ami, une ancienne et très vague mais jalouse pratique, dont gît le sens au mystère du cœur. Qui l’accomplit, intégralement, se retranche. […] Je sais bien, avec mon sens de témoin d’un destin extraordinaire, que personne jamais ne présenta, approché, ou ici raconté, le caractère de l’authentique écrivain, […] comme ce camarade. [1]

Mathias

Dans la nuit du 2 mai 1857, en France, au centre de Paris, un adolescent aux cheveux blonds et longs, un mètre soixante-dix environ, front large, yeux bleu pâle, nez court, teint blême, vêtu comme un barde breton, s’engage rue du Mont-Thabor. Agir ! comment ? je n’en sais rien, marmonne-t-il. Quoi faire, que résoudre, quels hommes aller trouver ? Je ne puis le savoir encore. Mais agir, agir, agir ![2] Il entre dans l’immeuble sis au numéro 6, monte au premier étage et sonne. Adèle Colin, la gouvernante, ouvre et s’étonne. L’inconnu visiteur demande à voir le maître, Alfred de Musset. « Non, c’est impossible » répond Adèle. La famille toute en pleurs est réunie dans le salon qui précède la chambre mortuaire. « Je n’oserais pas vous annoncer » ajoute-t-elle[3]. Le jeune homme se détourne, regard sombre. Veux-tu que je laisse mourir en silence l’énigme de ma vie ?[4]dit-il, bien bas dans l’ombre. Puis, longeant le jardin des Tuileries : Il faut que le monde sache un peu qui je suis…[5]

Le presqu’enfant se nomme Jean Marie Mathias Philippe Auguste Villiers de l’Isle-Adam ; il a dix-huit ans.

Alfred et Mathias (ainsi que ses parents l’appellent) ont beaucoup en commun : tous deux sont aristocrates en des temps fort bourgeois. Le premier, célibataire, sans enfant ; le second épousera sa femme de chambre in extremis — la mère de son unique fils : Victor dit Totor, le dernier des Villiers de L’Isle-Adam qui décédera sans descendance en 1901.

Mais tandis qu’Alfred était parisien, né dans une famille de libéraux éclairés et fortunés, Mathias est provincial, né dans une famille monarchiste, ennemie du Second Empire, catholique et désargentée. Musset s’amusait à prétendre qu’il descendait de Jeanne d’Arc ; Villiers revendique très sérieusement le trône de Grèce : le sang bleu du fondateur de l’Ordre de Malte, héroïque défenseur de Rhodes assiégée par Soliman en 1521, coule dans ses veines. On dit de notre Maison : « Plus noble que le Roi ! » Je suis vingt-deux fois comte ! — répète-t-il, exalté.

Jean Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l’Isle-Adam, est né dans l’Évêché de Saint-Brieuc, rue Saint-Benoît, le 7 novembre 1838. Originaire d’Île-de-France, une branche de la famille s’est installée en Bretagne en 1670. Son nom est un honneur, une charge ; il est parmi les plus anciens de l’armorial.[6]

Élevé au sein d’un catholicisme rigoriste, Mathias éprouve ses premières émotions artistiques en assistant aux spectacles de la foi celtique : processions et calvaires.

Son père, l’excentrique marquis Joseph-Toussaint de Villiers de l’Isle-Adam, se ruine en achetant des terres à crédit qu’il fouille à la recherche de trésors cachés par ses aïeux (depuis la Terreur, le sous-sol de la Bretagne — Terre promise des Chouans — est une mine d’or, croit-il.) Joseph-Toussaint creuse en vain. Il effectue de nombreux allers-retours en prison, pour dettes.

Sa mère, Marie-Françoise Le Nepvou de Carfort, dite Francine, dont la lignée remonte aux Croisés, ne s’occupe pas de son fils. Elle-même abandonnée par sa génitrice, elle confie son unique enfant à celle qui l’a élevée : Mademoiselle Marie-Félicie Daniel de Kérinou.

Tante Kérinou est convaincue du génie de son neveu (l’enfant compose poèmes et mélodies depuis son plus jeune âge) ; Joseph-Toussaint compte sur son fils pour redorer le blason des Villiers de l’Isle-Adam. Mathias se donne dix ans pour y parvenir.

Le contrat de mariage de Joseph-Toussaint et Francine stipule que tante Kérinou pourvoira aux besoins de chacun — et notamment à l’éducation de l’enfant unique —, à condition qu’ils habitent tous ensemble. C’est ainsi que la famille vit sur sa cassette bien garnie. Mathias fréquente plusieurs établissements scolaires au gré des déboires de son père, contraint de déménager sans arrêt (Tréguier, Rennes, Laval, Vannes). Ses parents ne s’entendent pas et se séparent fréquemment. La situation fait jaser dans le Landerneau ; les Villiers — tante Kérinou comprise — émigrent à Paris. Ils résolurent de réaliser leur petit bien, de vendre tout, et, munis de leurs quelques sacs d’écus, de s’en aller attendre dans quelque coin perdu de la formidable ville, la victoire définitive du dernier des Villiers de l’Isle-Adam, qui, ils en avaient la foi naïve, devait avec son cerveau et sa plume, leur reconquérir la fortune et l’illustration que leurs ancêtres avaient achetées avec leur épée et leur sang.[7]

À Paris, Mathias produit d’aimables poèmes romantiques qu’il déclame en s’accompagnant au piano (l’adolescent est un mélomane averti) et qu’il publie, à compte d’auteur, avec l’argent de tante Kérinou. Deux Essais de poésie en 1858[8], puis Premières Poésies, en 1859[9] (dédiées à M. le comte Alfred de Vigny, de l’Académie Française) inspirés par Hugo et Musset.

Le jeune artiste fréquente le salon d’un cousin à la mode de Bretagne, le comte Hyacinthe du Pontavice de Heussey (né en 1814 à Tréguier), de vingt-quatre ans son aîné, progressiste et anticlérical — totalement opposé aux opinions des Villiers —, grand ami de Marie d’Agoult (moins connue sous son nom d’écrivaine, Daniel Stern), maîtresse de Franz Liszt et mère de Cosima, future épouse de Richard Wagner.

Hyacinthe et Mathias s’admirent mutuellement ; capables de disserter pendant des heures sans être d’accord, ils s’adorent. Au second étage de l’Hôtel d’Orléans, près du Palais Royal, l’aîné initie son cadet aux nouveaux évangiles de l’époque : le Positivisme d’Auguste Comte, le Socialisme de Saint-Simon (Fourier, Proudhon) et l’Occultisme d’Éliphas Levi. Par-dessus tout, Pontavice enseigne à Villiers la philosophie de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

L’Hégélisme (autrement dit : L’Idéalisme) influencera le Symbolisme, Villiers de l’Isle-Adam en est tout imprégné. Révolté par la finitude des êtres — ce qui a commencé un jour est fini depuis toujours —, épris d’absolu et d’éternité, il épouse la pensée du philosophe allemand qui proclame la suprématie de l’Esprit sur la Réalité.

Mathias est blessé d’être né.

L’existence est une tragédie ; la naissance, une mort annoncée.

Tout le bouleverse : une feuille qui tombe, une fleur qui se fane, un oisillon croqué par un chat, un chat écrasé par un cheval, un cheval mené à l’abattoir. La vie est mourante dès le premier cri poussé. Tullia Fabriana, demi-déesse hégélienne, confesse dans le roman que le jeune homme est en train d’écrire : Je ne sais pas me satisfaire de ce qui dure peu ; je n’ai point d’enthousiasme pour ce qui finit.[10]

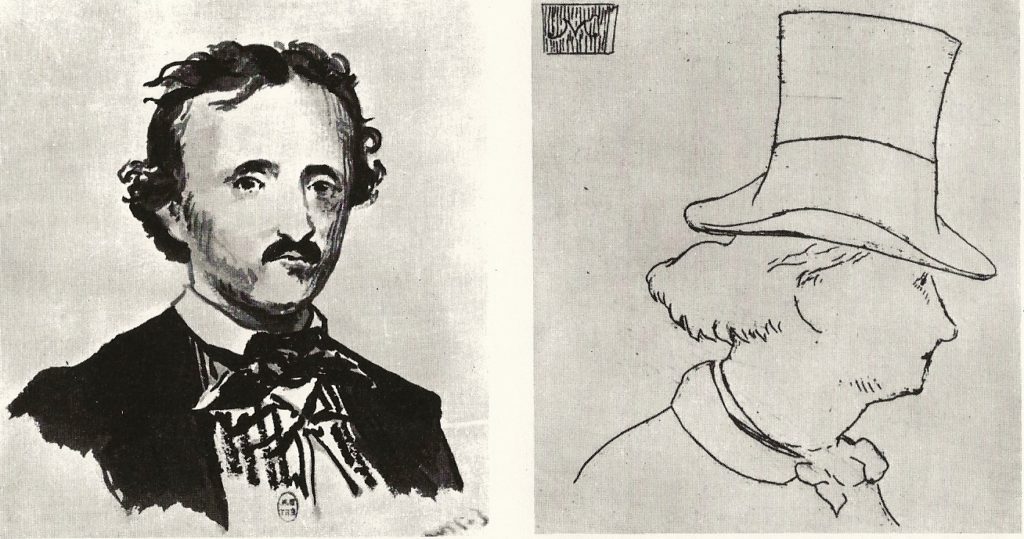

Charles Baudelaire apparaît parfois au cours des soirées salonnières du cousin Pontavice. Mathias — qui connaît la poésie du réprouvé et a lu ses traductions d’Edgar Alan Poe —, le suit dans les cafés au pied de la butte Montmartre, le plus souvent à la Brasserie des Martyrs où l’auteur des Fleurs du mal (récemment condamné par la sixième chambre du tribunal correctionnel de la Seine pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs) accepte de partager quelques bocks de bière avec lui. Le jeune homme boit les paroles du maître. Il se tait ; il écoute. Sois toujours poète, même en prose[11], lui conseille Baudelaire en lui dédicaçant un exemplaire de son Richard Wagner et Tannhäuser à Paris[12]— lequel conduit Villiers vers un champ musical inouï.

Finis les aimables poèmes romantiques, Charles le Pessimiste lui a soufflé le doute.

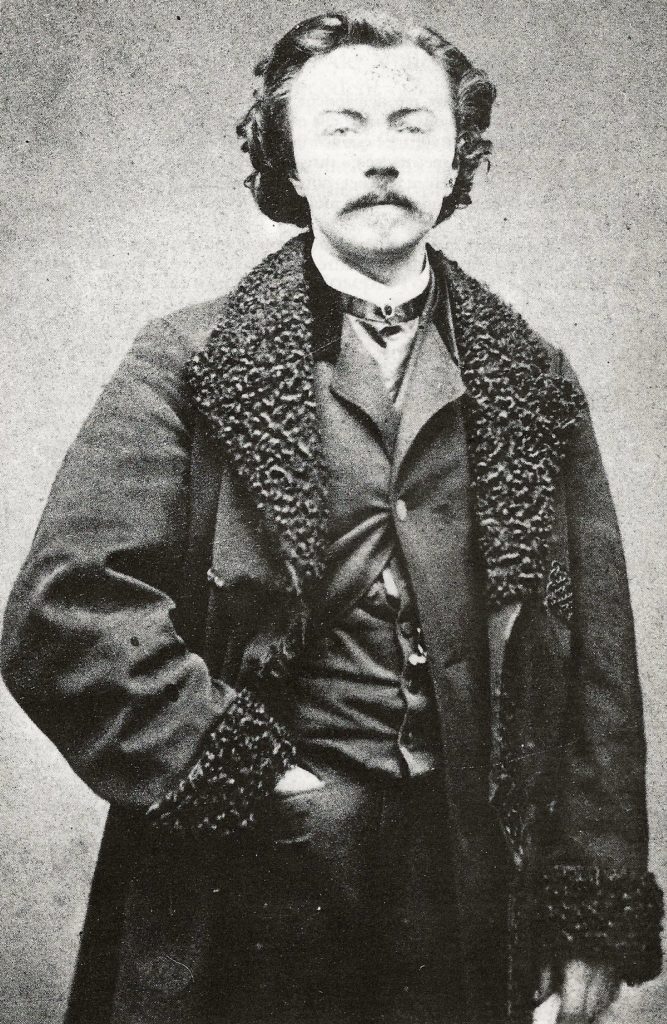

Mathias se coupe les cheveux et portera dorénavant moustache et barbichette à la manière des mousquetaires.

C’est également à la Brasserie des Martyrs, 75 rue des Martyrs, alors hors-barrière, que Villiers de l’Isle-Adam rencontre Catulle Mendès, un littérateur mondain qui devient immédiatement son ami et le restera, malgré leurs nombreuses brouilles, jusqu’à la fin.

Auguste

À vingt-quatre ans, toujours grâce à la générosité de tante Kérinou, Villiers publie son premier roman à compte d’auteur. Isis[13] est dédié au cousin Pontavice : Permettez-moi, Monsieur et bien cher ami, de vous offrir cette étude en souvenir des sentiments de sympathie et d’admiration que vous m’avez inspirés. Isis est le titre d’un ensemble d’ouvrages qui paraîtront, si je dois l’espérer, à de courts intervalles : c’est la formule collective d’une série de romans philosophiques ; c’est l’X d’un problème et d’un idéal ; c’est le grand inconnu. L’Œuvre se définira d’elle-même, une fois achevée. Croyez, en attendant, que je suis heureux d’inscrire votre nom sur la première page.

A. Villiers de l’Isle-Adam

Le premier texte important d’Auguste (ainsi qu’il signe à présent), ambitieux programme dont la suite ne paraîtra jamais, annonce son chef-d’œuvre interminablement remanié, resté inachevé : Axël. Il porte en germes la totalité des drames du génie qui s’avance. Un chant métaphysique et poétique, deux termes synonymes dans l’esprit de l’auteur.

Isis se déroule à Florence (comme Lorenzaccio), mais en 1788 (plutôt qu’en 1537). Derrière la conversation mondaine et les intrigues de pouvoir, c’est la difficulté de CROIRE après les bouleversements nés de la philosophie des Lumières qui irrigue l’ensemble du texte. Villiers de l’Isle-Adam défend la Tradition, le passé qui survit dans le présent, l’immuable, l’éternel, la transmission de générations en générations, une continuité qui va du premier au dernier, car, écrit-il, il faut toujours en venir au commencement, c’est-à-dire au non-sens, au mystère, à l’immémorial, à l’absurde. Comment comprendre l’Art si l’on exclut les Religions du champ de la Culture ? interroge-t-il. À l’arrogance universaliste qui fait tabula rasa du jadis, Villiers oppose l’humilité d’une mémoire commune tissée de mythes et de légendes, racines de l’Humain dans son humanité. Ah ! les enfants de la Chaldée, errant sur les montagnes au milieu du vent nocturne, la ressentaient bien, cette Poésie qui est la conscience de la nature, et ils avaient bien raison d’attacher d’un regard de foi dépassant les progrès futurs leurs obscures destinées au cours lumineux d’une étoile…

À l’exception d’une critique élogieuse de Théodore de Banville, Isis passe inaperçu.

Empêtré dans ses ailes d’archange, Auguste se réfugie à l’abbaye de Solesmes où le père abbé Dom Guéranger, restaurateur de l’Ordre Bénédictin en France, ami de tante Kérinou, a pour mission de raviver sa foi catholique défaillante.

Après un premier séjour de trois semaines à Solesmes, Auguste rentre à Paris où il retrouve ses comparses de la Brasserie des Martyrs, parmi lesquels une liaison fatale : Louise Dyonnet. Mariée, séparée, deux enfants, elle est plus âgée que lui, qui en est fou. Villiers sait qu’elle fréquente d’autres hommes (dont son ami Catulle Mendès), qu’importe. Il dépense l’argent de tante Kérinou afin de s’acquitter des nombreuses dettes contractées par la demi-mondaine.

Puis il rompt leur relation et retourne à Solesmes.

Auguste s’y plaît d’autant mieux que l’abbaye est alors une sorte de centre de désintox pour célébrités parisiennes. Deux positivistes très en vogue y tiennent quasi-salon : Hippolyte Taine, philosophe ami d’Ernest Renan, et Émile Littré, l’auteur du fameux dictionnaire de la langue française.

Aux lendemains de la Révolution, l’église catholique en France a perdu sa superbe. Tout au long du dix-neuvième siècle, elle essaie de la retrouver en menant une guerre aux forces ennemies — positivistes, socialistes, occultistes — qui se terminera en 1905 par l’adoption de la loi concernant la séparation des Églises et de l’État. D’ici là, Rome se radicalise en promulguant deux nouveaux dogmes pour le moins… surprenants.

Le premier est celui de « l’Immaculée Conception » qui n’est pas, comme on le croit trop souvent, la conception virginale de Jésus par Marie, mais se rapporte au bénéfice accordé à celle-ci d’avoir été rachetée par le Ciel dès sa propre conception : elle est sine labe originali concepta (conçue sans pêché originel). Une subtilité théologique dont les catholiques sont friands. La doctrine est consacrée par une bulle pontificale de Pie IX le 8 décembre 1854. Quatre ans plus tard, pour enfoncer le clou dans la croix, la Vierge apparaît à une petite bergère de quatorze ans, Bernadette Soubirous, dans une grotte de Lourdes. Elle lui dit, en patois : Que soy era Immaculada Councepciou (« Je suis l’Immaculée Conception. ») Il fallait oser : Rome l’a fait.

En 1870, au concile Vatican I, un second dogme sorti de la sainte calotte est voté : L’Infaillibilité Pontificale (autrement dit : « le pape ne peut pas se tromper. ») C.Q.F.D.

Au même moment, l’ésotérisme — pythagorisme, gnose, alchimie, astrologie, hermétisme — passionne les élites françaises. En 1802, déjà, François-René de Chateaubriand s’en inquiétait : On a des devins quand on n’a plus de prophètes, des sortilèges quand on renonce aux cérémonies religieuses, et l’on ouvre les antres des sorciers quand on ferme les temples du Seigneur.[14]

N’importe quelle coterie née de la dernière pluie revendique la même légitimité que celle attribuée au judéo-christianisme depuis les siècles des siècles. Après le culte révolutionnaire de La Raison, puis celui de L’Être Suprême, tout au long du dix-neuvième, les « saints crétins » prônant un syncréti(ni)sme alambiqué pullulent dans les Salons de la capitale : Allan Kardec alias Dénizard Hippolyte dit Léon Rivail, fondateur du spiritisme (que Victor Hugo pratique avec allégresse) ; Madame Blavatsky alias Helena Petrovna Von Hahn, fondatrice de la Société Théosophique (dont le but est tout simplement d’éradiquer le judéo-christianisme de la surface du globe — sans doute l’une des graines les plus prolifiques de l’antisémitisme qui fera flores très bientôt) ; le Sâr Péladan alias Joseph-Aimé Péladan, écrivain et occultiste, qui renouvelle l’Ordre de la Rose-Croix (dont Villiers est membre, tout comme Érik Satie) ; Papus alias Gérard Encausse, médecin et Grand Maître de l’Ordre Martiniste (organisation maçonnico-ésotérique) ; enfin, celui que vénèrent Honoré de Balzac, Madame Hanska, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Odilon Redon, Claude Debussy, Catulle Mendès et Villiers de l’Isle-Adam : Éliphas Levi, alias Alphonse-Louis Constant. Son Dogme et Rituel de la Haute Magie, publié en 1856 (l’année de la naissance de Sigmund Freud), ainsi que le volume intitulé La Clef des Grands Mystères, publié en 1859, imprègnent profondément les pages d’Axël.

(Nous y reviendrons dans l’Épisode 3.)

À l’issue de son second séjour à l’abbaye de Solesmes, Villiers rentre à Paris où il continue de dépenser, dans les cafés, la fortune de tante Kérinou déjà bien entamée par la ruée vers l’or armoricain de son père. Rayonnant, magnétique — à ce moment de la jeunesse dans lequel fulgure le destin entier[15] — l’auguste héros des Lettres aux cheveux ébouriffés, tombant sur le col de fourrure d’un pardessus élimé, se fait remarquer. Il était, lui, ce folio authentique, prêt toujours — apparaissait, aussi, de quelque profondeur de poches la candide réalité d’un papier […] la page sur quoi on écrit, évocatoire et pure, à moitié il la cachait, la montrait aussi, avec inquiétude jusqu’à ce qu’il sentît une interrogation amie s’y poser et la tirât, victorieuse. [16]

Villiers de l’Isle-Adam et Stéphane Mallarmé se rencontrent chez Catulle Mendès, à Choisy-le-Roi, en septembre 1864. Simplement, on le rencontra, ce fut tout.[17] Un coup de foudre du même feu que celui qui traversa Montaigne et La Boétie. L’idéalisme de Villiers bouleverse Mallarmé, sa formidable vocation subjugue le jeune poète. Auguste reconnaît en Stéphane un frère, un compagnon ; ils savent tous deux qu’ils avancent dans la même direction.

Villiers et Mallarmé en sont convaincus : la poésie est une espèce de sorcellerie évocatoire (selon l’expression de Baudelaire).

Villiers écrit, dans Axël[18]: Tout verbe, dans le cercle de son action, crée ce qu’il exprime. Et Mallarmé, à Verlaine : Quoi ? c’est difficile à dire : un livre, tout bonnement, en maints tomes, un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuses… J’irai plus loin, je dirai : le Livre, persuadé qu’au fond il n’y en a qu’un, tenté à son insu par quiconque a écrit, même les Génies. L’explication orphique de la Terre, qui est le seul devoir du poëte[19] et le jeu littéraire par excellence : car le rythme même du livre alors impersonnel et vivant, jusque dans sa pagination, se juxtapose aux équations de ce rêve…[20]

Toute sa vie Mallarmé a rêvé du livre ultime qui sortirait le néant de l’absence.

Entraperçu, ce fut : Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.[21]Poème performatif qu’il faut VOIR pour entendre.

Villiers

Dans les sixties du dix-neuvième, après les Romantiques, c’est au tour des Parnassiens de se grouper en un mouvement poétique excessivement formaliste, impersonnel, austère, érudit, surchargé d’un exotisme au service exclusif de « la beauté », un art pour l’art libre de toute contingence comme le définit Théophile Gautier. Théodore de Banville, Leconte de L’Isle, José-Maria de Heredia, Sully-Prudhomme, François Coppée, Anatole France, Léon Dierx, Catulle Mendès, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Villiers de L’Isle-Adam… ont en commun, par dessus tout, d’être hostiles à la production littéraire industrielle du Second Empire.

Francisque Sarcey — autorité journalistique du quotidien conservateur et bien-pensant Le Temps (qu’Alphonse Allais s’amuse à parodier ; Cf. Alphonse Allais) —, dénonce le Parnasse comme une école très encombrante.

Verlaine, Mallarmé et Villiers de l’Isle-Adam s’en détachent rapidement au nom du Symbolisme qui favorise l’impression ; l’ombre portée plutôt que l’objet éclairé, les transitions d’une gamme plutôt que la note jouée. Le Grand Inspirateur de cette nouvelle doctrine n’est autre que Charles Baudelaire dont « la théorie des correspondances » est l’assise.

Samedi 28 avril 1866, Stéphane Mallarmé, qui travaille à son interminable poème Hérodiade, écrit à Henri Cazalis, ami de prime jeunesse : Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, — mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme.

Puis mardi 24 septembre 1867, à Villiers : Ma pensée a été jusqu’à se penser elle-même et n’a plus la force d’évoquer en un Néant unique le vide disséminé en sa porosité. J’avais, à la faveur d’une grande sensibilité, compris la corrélation intime de la Poësie avec l’Univers, et, pour qu’elle fût pure, conçu le dessein de la sortir du Rêve et du Hasard […] Vraiment, j’ai bien peur de commencer (quoique, certes, l’Éternité ait scintillé en moi et dévoré la notion survivante du Temps) par où notre pauvre et sacré Baudelaire[22] a fini. Pardonnez-moi donc mon silence […] et aimez-moi comme je vous aime…

Tandis que Stéphane s’enfonce dans une crise existentielle qui l’isole et l’enferme, Auguste tombe amoureux. Catulle Mendès a épousé Judith Gautier, la fille aînée de Théophile ; Villiers veut épouser Estelle, sa cadette. L’affaire se présente plutôt bien : la jeune fille apprécie la cour de l’écrivain, elle est séduite, conquise enfin… Hélas ! Tante Kérinou s’oppose à ce qu’elle considère comme une mésalliance et menace son neveu de lui couper les vivres s’il ne renonce pas au projet. Sans argent, Auguste est coincé. Dans une lettre du 3 janvier 1867, il confesse à Théophile Gautier : Je suis profondément pénétré de chagrin ; mais la situation n’a pas d’issue, je suis forcé de le reconnaître. Malgré ce que j’ai tenté, ma famille me refuse tout : consentement et argent nécessaire ; je ne puis gagner ma vie avec le genre de talent que j’ai, enfin ce n’est qu’obstacle et impossibilité.[23]

Deux ans plus tard, en juin 1869, Judith Gautier, Catulle Mendès et Villiers de l’Isle-Adam, accompagnés par la cantatrice Augusta Holmes (la maîtresse de Mendès), tous quatre follement wagnériens — alors que le musicien n’a pas bonne presse en France, sa musique pleine d’arrière-pensées germanistes insupporte l’Empire —, voyagent jusqu’en Suisse, à Tribschen, près de Lucerne, où résident Richard Wagner et sa femme Cosima. On sait en quel paysage de montagnes, de lacs, de vallées et de forêts s’élevait, à Triebchen (sic), la maison de Wagner, se souvient Villiers.[24]

Selon son habitude de conteur prodigieux, Auguste Villiers de l’Isle-Adam offre à son hôte une lecture de La Révolte[25], drame en un acte qui sera joué quelques mois plus tard à Paris, au théâtre du Vaudeville (pour cinq représentations seulement).

Après le départ des Français, Cosima écrit à Judith : Je vous dirai que nous avons beaucoup parlé de la pièce de M. de Villiers, et que nous sommes tombés d’accord sur l’immense talent qu’elle révèle.[26]

Tout à leur fièvre wagnérienne, les trois amis retournent voir le maestro l’été suivant. Accompagnés, cette fois, par Camille Saint-Saëns et Henri Duparc, Judith Gautier, Catulle Mendès et Auguste Villers de l’Isle-Adam arrivent à Tribschen le jour de la déclaration de guerre de la France à la Prusse (19 juillet 1870). L’atmosphère est on ne peut plus tendue. Villiers ne s’en soucie guère : il donne une lecture de son work in progress — Axël — qui laisse tout le monde sans voix.

Les Français quittent rapidement la Suisse.

Avant de remonter à Paris, Judith, Mendès et Villiers s’arrêtent en Avignon chez Stéphane Mallarmé alors professeur d’anglais dans un établissement scolaire de la ville.

Au contraire de Villiers, Mallarmé s’est résolu à « entrer dans le civil » (il est marié). Son éprouvante crise existentielle finalement traversée, il se réjouit de pouvoir lire à ses amis un exemple de sa nouvelle manière littéraire : des fragments d’Igitur, un conte resté inachevé, publié à titre posthume[27], l’histoire du dernier descendant d’une lignée antique dont le sort dépend d’un simple coup de dés.

Judith et Catulle sont tellement déroutés qu’ils prennent au plus vite un train pour Paris. Auguste est emballé. Il passe tout le mois d’août chez Stéphane, sa femme Maria et leur fille Geneviève.

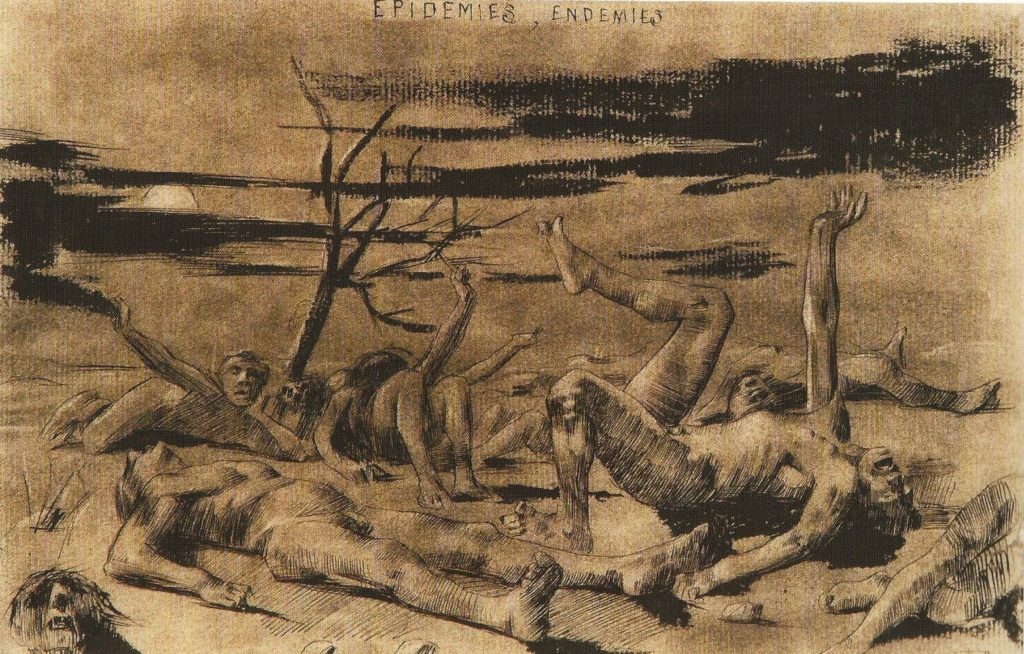

Le 2 septembre 1870, l’armée française est battue par les troupes de Bismarck à Sedan ; Napoléon III capitule devant les Allemands. Le 4 septembre, la IIIème République est déclarée. Le 19, début du siège de Paris par les Prussiens qui va durer cent trente-huit jours ; on mange les chiens, les chats, les rats et les animaux du Jardin des Plantes. Léon Gambetta s’envole en ballon depuis la butte Montmartre dans l’espoir de lever une armée en province. Le 19 janvier 1871, dans la galerie des Glaces du Château de Versailles, le roi de Prusse se fait sacrer empereur sous le nom de Guillaume 1er. La France perd l’Alsace et la Lorraine. L’Armistice signé le 26 janvier 1871 mal augure de l’avenir. (C’est le moins que l’on puisse dire.)

À l’intérieur des barrières entourant la capitale, les Parisiens sont dans la rue, furieux d’une telle abdication. Adolphe Thiers, nommé chef du pouvoir exécutif, demande à la Garde Nationale de rendre les canons, mais les soldats fraternisent avec la population (« crosses en l’air ! »). Le 26 mars 1871, la Commune Libre de Paris est proclamée. Elle va durer soixante-treize jours. (Deux mois et demi d’anarchisme appliqué.)

C’est à Montmartre que la population a dit Non avec le plus de conviction : Non aux Allemands et Non aux Versaillais. Les Communards sont poursuivis jusqu’à Belleville et Ménilmontant où ils sont fusillés entre les sépultures du Père-Lachaise.

La dernière barricade tombe le 28 mai. À l’issue de la Semaine Sanglante, on dénombre plus de vingt mille morts dans les rangs des insurgés et des milliers de déportés en Nouvelle Calédonie (dont Louise Michel).

Au début de la résistance populaire, Villiers de l’Isle-Adam est Communard : tout ce qui peut nuire aux intérêts de la bourgeoisie l’enthousiasme. Cependant, effrayé par la radicalisation du mouvement, il finit par se faire oublier sans pour autant rejoindre les Versaillais.

Villiers fait ce que font les écrivains : il écrit, et personnifie sa vision exécrée du « bourgeois » en créant le personnage de Tribulat Bonhomet dans un conte initialement intitulé Claire Lenoir[28](revu maintes fois comme la plupart de ses textes). Le docteur Bonhomet incarne toutes les horreurs de la mentalité bourgeoise, positiviste et triviale. Mais tandis que ses ancêtres étaient, simplement, des imbéciles — le Monsieur Prudhomme d’Henry Monnier, le pharmacien Homais de Gustave Flaubert —, Bonhomet est méchant, voire même… satanique. Mon hilarité me terrifie moi-même, ricane-t-il, tel un Faust grotesque. (Et l’on se met à penser au Père Ubu d’Alfred Jarry…)

Le 13 août 1871, Auguste est frappé par un drame personnel qui l’emporte sur la tragédie de l’Histoire : la mort de tante Kérinou. Profondément attaché à sa bonne maman, le jeune homme en est très affecté. Sans compter (ou plutôt si, précisément) que le décès de la vieille dame le plonge dans un dénuement extrême. Villiers ne peut attendre aucune aide de ses père & mère : Joseph-Toussaint et Francine sont plus démunis encore que leur fils.

Afin de payer les modestes loyers des garnis qu’il occupe, Auguste Villiers de l’Isle-Adam est « fou guéri » dans un asile d’aliénés, puis professeur de boxe dans un gymnase des faubourgs. Il sombre dans cette misère devenue mythique qui inspire à Verlaine son recueil Les Poètes Maudits (dont Villiers est une figure exemplaire).

Auguste Villiers de l’Isle-Adam se console en fréquentant le salon de Nina de Villard.

Pas besoin d’un habit pour être reçu chez moi : un sonnet suffit — prévient-elle.

Entre deux escapades avec Arthur Rimbaud, Paul Verlaine lui écrit celui-ci :

Des yeux tout autour de la tête

Ainsi qu’il est dit dans Murger[29]

Point très bonne. Un esprit d’enfer

Avec des rires d’alouette[30]

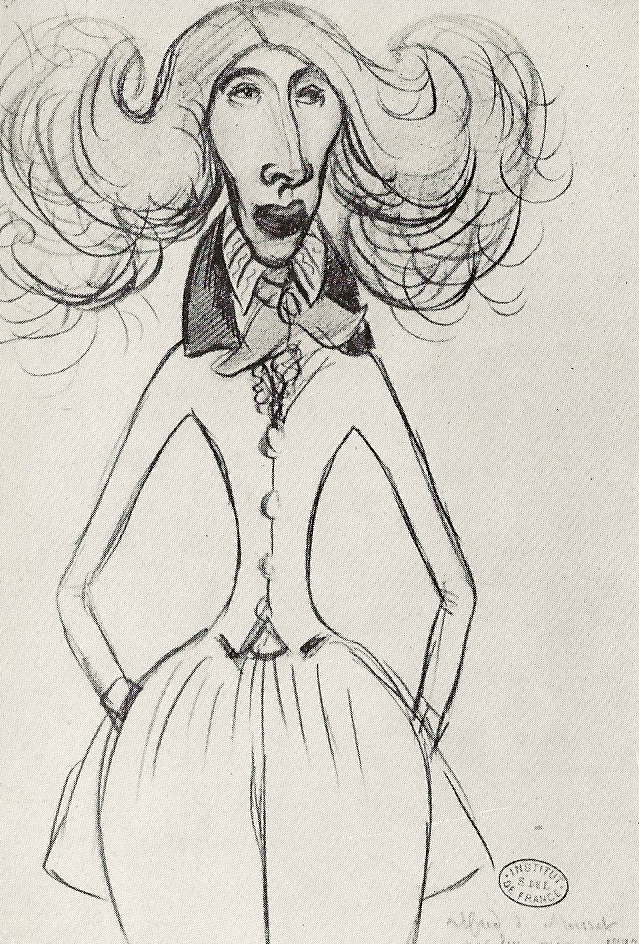

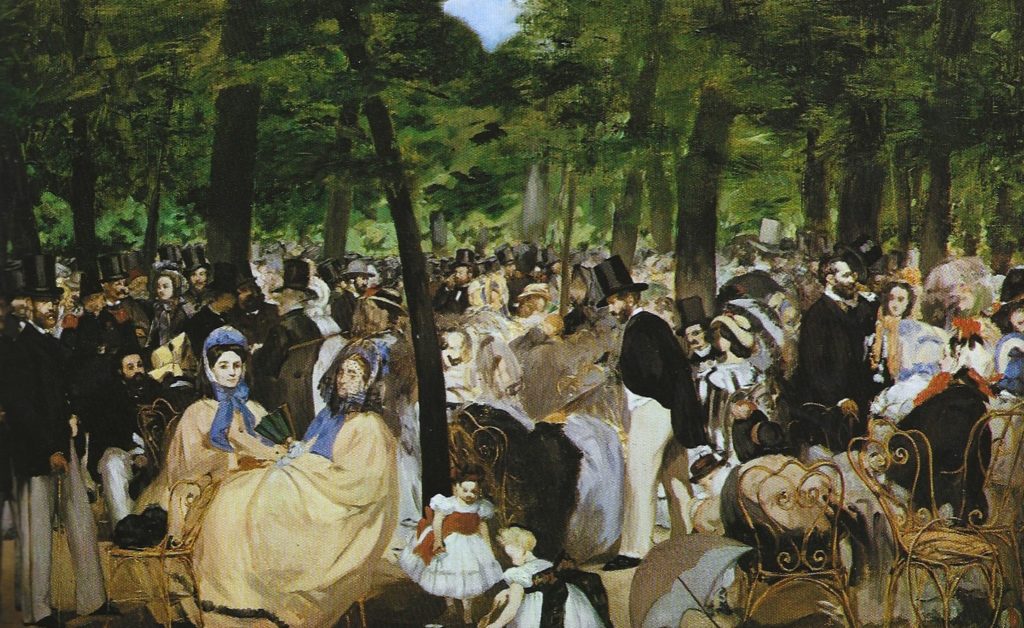

Anne-Marie Gaillard dite Nina, née en 1843, est poète, musicienne, excellente pianiste, adepte du spiritisme, amie des anarchistes. Sa silhouette apparaît dans un tableau d’Édouard Manet qui la représente alanguie sur un sofa, entourée d’éventails chinois. Divorcée du journaliste Hector de Callias, Nina a conservé la particule et pris le nom de jeune fille de sa mère, Madame Villard, laquelle ne se déplace jamais sans ses deux chiens, ses trois chats, et son petit singe en permanence assis sur ses épaules. Les deux femmes sont célèbres, à Paris, pour le salon qu’elles tiennent, normalement le jeudi mais finalement presque tous les soirs de la semaine, jusqu’aux heures avancées de la nuit ; rue Chaptal d’abord, puis rue de Londres et de Turin, enfin aux Batignolles, rue des Moines.

Chez Nina on récite des poèmes, on joue de la musique, on mange, on boit, et on reste coucher quand on n’a pas où aller. Un atelier de détraquage cérébral, selon les frères Goncourt, où, jusque très tard dans la nuit, un cénacle de jeunes et révoltées intelligences se livraient, fouettées par l’alcool, à toutes les ébauches de la pensée, à toutes les clowneries de la parole, remuant les paradoxes les plus crânes, et les esthétiques les plus subversives, dans la surexcitation d’une jolie femme, d’une muse légèrement démente.[31]

L’amant en titre de Nina se nomme Charles Cros, le plus lumineux agrégat qui jamais rayonna d’un front, selon Catulle Mendès qui ne l’aime pas. Mathématicien, chimiste, poète, linguiste ; objet d’étude d’Alphonse Allais qui l’adore ; inventeur du phonographe (que l’américain Thomas Edison mettra au point) et auteur, entre autres, d’un poème — Le hareng saur — appris par cœur par les enfants des écoles lorsque l’on apprenait encore par cœur :

Il était un grand mur blanc – nu, nu, nu,

Contre le mur une échelle — haute, haute, haute,

Et, par terre, un hareng saur, sec, sec, sec.

Il vient, tenant dans ses mains — sales, sales sales,

Un marteau lourd, un grand clou — pointu, pointu, pointu,

Un peloton de ficelle — gros, gros, gros.[32]

C’est de son amitié avec Charles Cros que naît, dans l’esprit de Villiers, le projet d’un roman fantastique : L’Ève future. Une histoire d’androïde que Philip K. Dick aurait pu écrire s’il avait fondu son sucre dans l’absinthe plutôt que sous des gouttes de LSD. Dans un extrait de brouillon dudit roman titré initialement L’Andréide paradoxale d’Edison, retrouvé par Remy de Gourmont[33], Auguste Villiers de l’Isle-Adam écrit : Maintenant je dis que le Réel a ses degrés d’être. Une chose est d’autant plus ou moins réelle pour nous qu’elle nous intéresse plus ou moins, puisqu’une chose qui ne nous intéresserait en rien serait pour nous comme si elle n’était pas, — c’est-à-dire, beaucoup moins, quoique physique, qu’une chose irréelle qui nous intéresserait. Donc, le Réel, pour nous, est seulement ce qui nous touche, soit les sens, soit l’esprit […] Le seul contrôle que nous ayons de la Réalité, c’est l’Idée.

Bientôt le Salon de Nina de Villard se vide, on dit qu’elle souffre d’un mal étrange.

On lui demandait comment elle allait une, deux, trois fois. Elle ne répondait d’abord pas, mais enfin à la troisième, fondant en larmes, elle vous soupirait en un rire de folle : « Mais je ne vais pas, puisque je suis morte. » Alors il était convenu qu’on lui dirait : « Oui, oui, vous êtes bien morte… Mais les morts ressuscitent, n’est-ce pas ? » Alors, prenant le bras que vous lui tendiez, elle allait s’asseoir au piano où elle jouait d’une manière tout à fait extraordinaire.[34]

Nina s’est étourdie toute sa vie à en perdre la tête.

Elle meurt définitivement à l’âge de quarante et un ans le 22 juillet 1884.

On se replie alors au cabaret du Chat Noir, à Montmartre. Sur la butte, à l’endroit même où la Commune s’était dressée, les travaux de la basilique du Sacré Cœur ont déjà commencé[35].

Fin de l’Épisode 1

Suite, épisode 2 : La mort de Villiers

[1] Villiers de l’Isle-Adam, Stéphane Mallarmé (Librairie de l’Art indépendant, 1890).

[2] Lorenzaccio – Acte III scène III, Alfred de Musset (Revue des Deux Mondes, 1834).

[3] Alfred de Musset intime, souvenir de sa Gouvernante, Madame Martellet, alias Adèle Colin (Librairie Félix Juven, 1906).

[4] Lorenzaccio, op. cit.

[5] Ibidem.

[6] Les Villiers de l’Isle-Adam portent un blason d’or au chef d’azur chargé d’un dextrochère d’argent, vêtu d’hermine, mouvant du flanc senestre de l’écu, et portant un fanon brochant sur le tout. Leurs devises : Va oultre ! et La main à l’œuvre. Cf. Les Ancêtres parisiens de Villiers de l’Isle-Adam, Max Prinet (Le Mercure de France, 1928) ; Villiers de l’Isle-Adam, historien de sa Maison, Pierre-Georges Castex (in : Revue du Nord, tome 36, 1954) ; Villiers de l’Isle-Adam défenseur de son nom E. Drougard (in : Annales de Bretagne, Tome 62, 1955).

[7] Villiers de l’Isle-Adam, Robert du Pontavice de Heussey (Savine, 1893).

[8] Deux Essais de Poésie : Ballade et Zaïra, Villiers de l’Isle-Adam (Tinterlin & Cie, 1858).

Nota Bene : les Œuvres complètes de Villiers sont disponibles dans la collection La Pléiade aux éditions Gallimard (Édition établie par Alan Raitt et Pierre-Georges Castex avec la collaboration de Jean-Marie Bellefroid, deux volumes, 1986.) Certains ouvrages — L’Ève future et Contes cruels — sont également disponibles en poche (Folio classique).

[9] Premières Poésies, Villiers de l’Isle-Adam (Scheuring, 1859).

[10] Isis, Auguste Villiers de l’Isle-Adam (Dentu, 1862).

[11] Mon cœur mis à nu, Charles Baudelaire (Quantin, 1887).

[12] Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, Charles Baudelaire (Dentu, 1861).

[13] Isis, op. cit.

[14] Génie du Christianisme, François-René de Chateaubriand (Migneret, 1802).

[15] Villiers de l’Isle-Adam, Stéphane Mallarmé, op. cit.

[16] Ibidem.

[17] Ibid.

[18] Citant ici le Traité des Causes secondes de l’abbé Trithème (1462-1516), maître spirituel de Paracelse, l’un des fondateurs de la Rose-Croix.

[19] Ainsi que Mallarmé orthographie les mots « poëme » et « poësie » en hommage au nom d’Edgar Alan Poë qu’il écrit toujours avec un tréma.

[20] Correspondance complète – Lettre du 16 novembre 1885 (Gallimard, 1995).

[21] Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Stéphane Mallarmé (Revue Cosmopolis, 1897).

[22] Charles Baudelaire est mort des suites d’un AVC qui l’avait rendu aphasique un mois précédant cette lettre.

[23] Correspondance générale, Auguste Villiers de l’Isle-Adam (Mercure de France, 1962).

[24] Souvenir, In : Chez les passants (Comptoir d’édition, 1890).

[25] La Révolte, Auguste Villiers de l’Isle-Adam (Alphonse Lemerre, 1870).

[26] Lettres de Richard et Cosima Wagner à Judith Gautier (Gallimard, 1964).

[27] Igitur ou la Folie d’Elbehnon, Stéphane Mallarmé (Gallimard, 1925).

[28] Claire Lenoir, Auguste Villiers de l’Isle-Adam (Revue des Lettres et des Arts, 1867).

[29] Henri Murger (1822-1861), romancier, auteur des Scènes de la vie de Bohême (Michel Lévy, 1871).

[30] Écrit sur l’album de Madame N. de V. In : Jadis et Naguère, Paul Verlaine (Vanier, 1884).

[31] Journal, Jules et Edmond de Goncourt (Imprimerie Nationale, 1956).

[32] Le hareng saur – in : Le Coffret de santal, Charles Cros (Alphonse Lemerre, 1873).

[33] Le Livre des Masques, Remy de Gourmont (Mercure de France, 1896).

[34] Journal, Jules et Edmond de Goncourt (Imprimerie Nationale, 1956).

[35] Travaux entrepris dans le cadre d’un « nouvel ordre moral » prôné par les ultras-conservateurs qui espèrent encore une restauration monarchique.

Merci Félicie,

C’est passionnant, et généreux.

Très belle année à vous.

Patricia Weibel

Bravo Félicie ! Quel remarquable travail… J’ai été tenue en haleine jusqu’à la dernière ligne ! Et en plus, tu combles mon inculture : j’ai appris mille choses succulentes en te lisant.

Vivement le prochain épisode !

Très belle année à vous également, chère Patricia

Merci ma chère Roffi !

Merci Felicie,

Quelle joie de lire ce premier épisode ! On se sent plus intelligente , plus cultivée et on en redemande !

Vivement mardi prochain !

Votre fidélité me touche, chère Fabia

PASS-I-O-NNANT !!! moi aussi j’ai appris plein de choses et en plus j’ai (« Il fallait oser : Rome l’a fait » pour ne citer que ça)

Quel travail érudit, merci beaucoup

et en plus j’ai RI

Nina de Callias me plaît beaucoup

À moi aussi !

Lu avec beaucoup d’intérêt. Merci de cet éclairage.

Je vous en prie, chère Claire.