Villiers de l’Isle-Adam – 2 : La mort de Villiers

Villiers de l’Isle-Adam

1838-1889

II

Contes cruels

En 1882, Villiers de l’Isle-Adam a quarante-quatre ans. Sa mère vient de mourir et son père a échoué dans un asile pour « déments »[1]. Il vit à Paris avec Marie Brégeras née Dantine, lingère, veuve d’un cocher belge dont elle a eu un petit Albert, et Victor dit Totor, leur fils âgé d’un an. Villiers et sa smala, comme il dit, ne restent jamais longtemps dans ces « chambres de bonne » louées à la semaine au dernier étage des immeubles de rapport construits en nombre par le baron Haussmann. Parfois, ils occupent un appartement dans un bâtiment en démolition — pas de loyer alors, mais une précarité redoublée.

C’est le provisoire qui dure, l’espoir qui s’acharne.

Depuis son premier roman — Isis, en 1862 — Auguste Villiers de l’Isle-Adam a publié quatre pièces de théâtre qui n’ont pas ou peu été jouées : Elën (drame romantique en trois actes dédié à Théophile Gautier[2]), Morgane (drame romantique en cinq actes qui faillit être à l’affiche de la porte Saint-Martin[3]), La Révolte (satire bourgeoise en un acte[4] que l’auteur a lu, en avant-première, chez Richard Wagner) et Le Nouveau Monde (drame en cinq actes couronné — avec les félicitations de Victor Hugo, membre du jury — au concours organisé pour le centenaire de la proclamation de l’indépendance des États-Unis d’Amérique[5]).

Villiers a fondé, bénévolement, La Revue des Lettres et des Arts[6], une publication hebdomadaire à laquelle ont collaboré Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Théodore de Banville, Catulle Mendès et les frères Goncourt. Il a fait paraître, en feuilletons dans la presse, son roman d’Art-métaphysique[7] — L’Ève future (titré aussi L’Ève nouvelle) — qui mène l’ironie jusqu’à une page cime, où l’esprit chancelle[8].

Cependant, en 1882, Villiers de l’Isle-Adam est moins connu encore qu’à ses débuts, vingt ans auparavant.

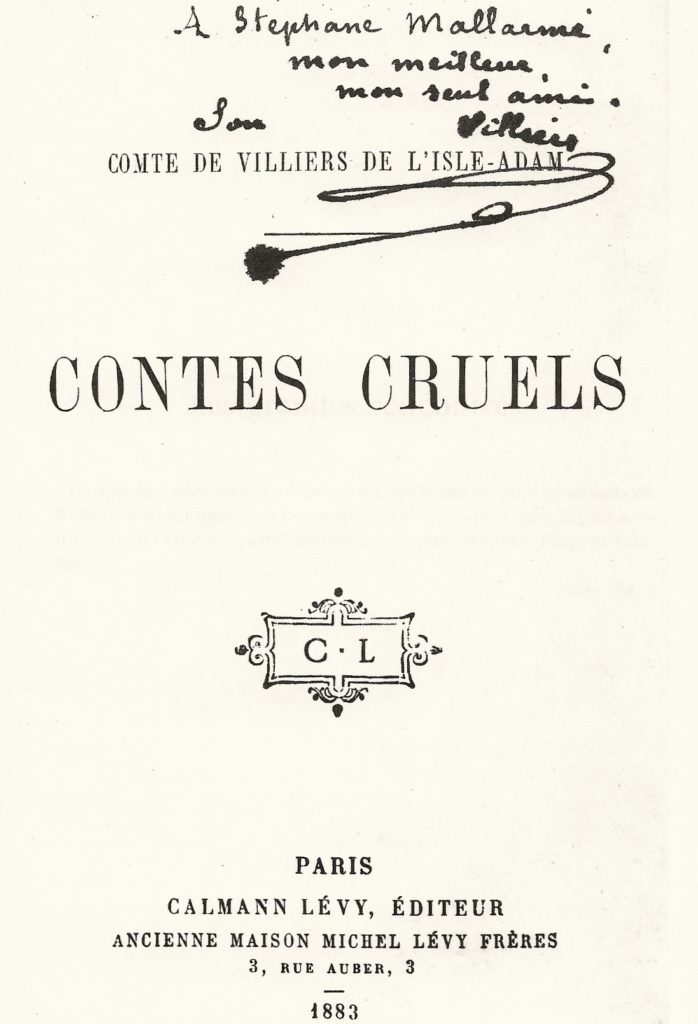

Villiers de l’Isle-Adam, « Contes Cruels » (éd. Calmann Lévy, 1883) ; exemplaire dédicacé à Stéphane Mallarmé

En 1883, un volume regroupant la plupart de ses textes courts, publiés jusqu’alors dans d’obscures feuilles littéraires, paraît aux éditions Calmann-Lévy, sous le titre : Contes cruels.

Enthousiaste, Stéphane Mallarmé écrit à son ami (dans un style, une syntaxe qui n’appartient qu’à lui) : La langue vraiment d’un dieu partout ! D’autres recueils suivront : L’Amour suprême[9], Tribulat Bonhomet[10], Histoires insolites[11] et Nouveaux contes cruels[12], une centaine environ de courts récits, juste le temps d’épuiser un état d’âme, opulent et bref — le plus miraculeux des livres d’heures : non sans que se prolonge cette alternance, raillerie toujours et investigations spirituelles...[13]

Le frisson du succès effleure Villiers. On s’intéresse enfin au chimérique tenace lequel donne alors quelques articles au Figaro et au Gil Blas.

Hélas, le survenu n’est déjà plus tout à fait de ce monde.

Du jeune breton convaincu de sa vocation, il ne reste plus qu’un vieillard de quarante-cinq ans, épuisé, malade, une ombre que porte encore son grand nom sacré, idéal, à la face d’une planète désespérément béotienne.

Quoi ! l’existence avait-elle à ce point glissé entre ses doigts, que lui-même n’en pût nettement remarquer aucune trace ; avait-il été joué, était-ce cela ? [14] — s’étonne Mallarmé.

Que s’est-il passé ? Villiers serait-il coupable de n’avoir pas su distraire le bourgeois ?

Parmi les contes publiés du vivant de l’auteur, on peut lire, dans Deux augures[15] : Le bourgeois, en les parcourant d’un cerveau brouillé par les affaires, écarquille les yeux, vous traite, tout bas, de « poète », sourit in petto et se désabonne — en déclarant, tout haut, que vous avez BEAUCOUP de talent ! — Il montre ainsi, d’une part, que vos écrits ne l’ont pas atteint ; de l’autre, il vous assassine aux yeux de ses confrères qui le devinent, prennent ce diapason, vous embaument dans les louanges et, de confiance ou d’instinct, ne vous lisent jamais, car ils ont flairé, en vous, une âme, c’est-à-dire la chose qu’ils haïssent le plus au monde.

Ou encore, dans Le Convive des dernières fêtes[16] : Les ondes sonores du système nerveux ont de ces vibrations mystérieuses. Elles assourdissent, pour ainsi dire, par la diversité de leurs échos, l’analyse du coup initial qui les a produites. La mémoire distingue le milieu ambiant de la chose, et la chose elle-même se noie dans cette sensation générale, jusqu’à demeurer opiniâtrement indiscernable.

Et aussi, dans L’Appareil pour l’analyse du dernier soupir[17] : Nous appartenons tous, aujourd’hui, à la grande Famille humaine ; c’est démontré. Dès lors, pourquoi regretter celui-ci plutôt que celui-là ?… Concluons : puisque tout s’oublie, ne vaut-il pas mieux s’habituer à l’oubli immédiat ? […] Et fort heureusement, même, à la fin !… Sans quoi ne serions-nous pas bientôt serrés, sur la planète, comme un banc de harengs ? — Prolifères comme nous le devenons, ce serait à n’y pas tenir. L’inéluctable prophétie des économistes s’accomplirait à courte échéance ; le digne Polype humain mourrait de pléthore, — et, — les débouchés intermittents des guerres ou des épidémies une fois reconnus insuffisants, — s’assommer, réciproquement, à grands coups de sorties de bal, deviendrait indispensable si l’on persistait à vouloir respirer ou circuler sur ce globe, — sur ce globe ou la Science nous prouve, par A plus B, que nous ne sommes, après tout, qu’une vermine provisoire.

En 1884, tournant le dos au Naturalisme d’Émile Zola dont il était proche jusqu’alors, Joris-Karl Huysmans remporte un large succès en publiant un roman « décadent », LE roman de la décadence — À Rebours — dans lequel le duc Jean des Esseintes reconnaît en Villiers de l’Isle-Adam l’un des meilleurs écrivains de son temps.

Huysmans écrit : dans le tempérament de Villiers […] existait un coin de plaisanterie noire et de raillerie féroce ; ce n’étaient plus alors les paradoxales mystifications d’Edgar Poe, c’était un bafouage d’un comique lugubre, tel qu’en ragea Swift. Une série de pièces, Les Demoiselles de Bienfilâtre, L’Affichage céleste, La Machine à gloire, Le plus beau dîner du monde, décelaient un esprit de goguenardise singulièrement inventif et âcre. Toute l’ordure des idées utilitaires contemporaines, toute l’ignominie mercantile du siècle, étaient glorifiées en des pièces dont la poignante ironie transportait des Esseintes.[18]

Villiers est sauvé du néant par un personnage de roman.

Il est ce Roi décapité qui cligne de l’œil dans son panier.

Le 1er décembre 1885, le marquis Joseph-Toussaint de Villiers de l’Isle-Adam meurt « délirant » dans un asile pour indigents. Villiers est seul au monde avec son grand nom sur les bras, la conscience et le cœur.

À Paul Verlaine qui lui demande des informations sur Auguste Villiers de l’Isle-Adam pour la rédaction de ses Poètes maudits, Stéphane Mallarmé répond : … des renseignements précis sur ce cher et vieux fugace, je n’en ai pas : son adresse même, je l’ignore ; nos deux mains se retrouvent l’une dans l’autre, comme desserrées de la veille, au détour d’une rue, tous les ans, parce qu’il existe un Dieu…[19]

Villiers s’est aboli dans un de ces gourbis où il écrit, à plat ventre sur le sol (posture qui soulage ses maux d’estomac), son chef d’œuvre toujours inachevé, commencé à la fin des années soixante (il en a lu un extrait en juillet 1870, lors de son second séjour chez Wagner) : Axël.

Contre toute attente, en février 1888, Villiers de l’Isle-Adam emprunte de l’argent à son « ami » Léon Bloy pour se rendre en Belgique. Sa pièce L’Évasion[20], drame social en un acte, intéresse le théâtre Molière de Bruxelles. Très emballé, rêvant de conférences, d’amas d’or, de je ne sais quoi, écrit Huysmans à Jules Destrée[21], il chevauche cette chimère plus ardemment encore que les autres, s’il est possible.[22]

Comme toujours, Villiers y croit de tout son cœur. Au Royaume de Belgique, il en est sûr, on saura reconnaître sa grandeur.

Villiers de l’Isle-Adam arrive à Bruxelles le 13 février 1888. L’Évasion est jouée le 16, en matinée, précédée d’une causerie de Jules Destrée. Le public est enthousiaste. Pour la première fois de sa vie, Villiers est applaudi. Les critiques dramatiques sont plus réservées, et la pièce n’est pas programmée, mais l’auguste est confiant : sur les terres de Léopold II, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, et de Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d’Autriche et princesse palatine de Hongrie, le comte Villiers de l’Isle-Adam espère un mécénat royal. Il écrit à Marie Dantine qu’il n’a pas encore rencontré la reine, mais que Demain tout peut changer en beaucoup mieux […] Demain, ce soir, cela peut changer[23]. En attendant, le chevalier à la triste figure n’a plus un sou en poche et doit quitter l’hôtel où il était descendu. L’éditeur belge Edmond Deman l’invite à séjourner chez lui. Pour le remercier, Villiers promet de lui composer un recueil de ses plus beaux contes. Comme d’habitude, l’auteur tardera à livrer son manuscrit et les Histoires souveraines (florilège de vingt récits) ne paraîtront qu’en 1899, dix ans après sa mort.

Le 23 février 1888, Villiers donne une conférence à Bruxelles ; le 28, à Liège ; et le 4 mars, à Gand. Il écrit à Marie : J’ai obtenu quelque chose d’étonnant comme succès — devant des banquiers, des bourgeois et bourgeoises de Gand. 500 personnes en glace, et que je me pique d’avoir fait légèrement sauter sur leurs fauteuils de velours rouge. Hélas, les revenus escomptés sont bien maigres. À peine de quoi acheter un billet de retour pour Paris.

À peine descendu du train, Villiers de l’Isle-Adam se fâche avec Léon Bloy qui lui reproche de n’avoir pas couru chez lui, sitôt arrivé, afin de lui rembourser, capital et intérêts, l’argent prêté. Villiers est malade, une mauvaise bronchite s’est ajoutée aux maux d’estomac. Il doit s’aliter pendant plusieurs mois.

Soudain, le 21 septembre 1888, Villiers de l’Isle-Adam saute dans un train pour aller voir Lord Salisbury, chevalier de la Jarretière, Premier ministre britannique de la reine Victoria. Le marquis de Salisbury passe l’été à Dieppe, il aura la visite du comte Villiers de l’Isle-Adam. Que se sont-ils dit ? Le 24 septembre, après avoir rencontré brièvement l’illustre membre de la Chambre des Lords, un des hommes les plus riches et influents au monde, Villiers est de retour à Paris avec une aumône de 35 francs (l’équivalent d’une centaine d’euros environ). Il envoie 10 francs à Léon Bloy — désormais surnommé l’homme sombre, blafard et haineux —, puis retourne se coucher pour corriger Axël.

Tiens-moi bien, que je m’en aille doucement

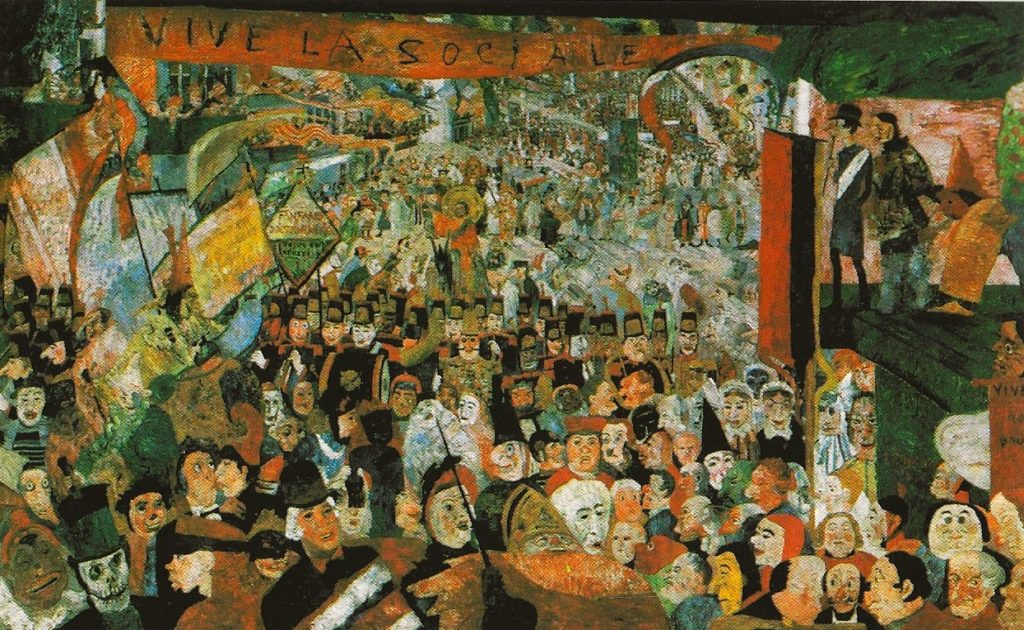

En 1889, la Troisième République fête le centenaire de la Révolution française. La tour de Gustave Eiffel (un monument que l’on croit éphémère) est l’attraction principale de l’Exposition Universelle qui se tient à Paris du 5 mai au 31 octobre. Sur le Champ-de-Mars, les élégantes et les élégants peuvent visiter un « village nègre » de quatre cents humains exposés comme au zoo dans un pavillon dédié à l’Empire colonial français. On inaugure le Moulin Rouge que Toulouse-Lautrec immortalisera bientôt ; Émile Zola publie La Bête humaine et Henri Bergson son Essai sur les données immédiates de la conscience.

Les amis de Villiers de l’Isle-Adam envoient un exemplaire de L’Ève future[24] à Thomas Edison qui séjourne dans la capitale à l’occasion de l’Exposition. On espère une rencontre entre les deux hommes, qui n’aura pas lieu. Comment le sorcier de Menlo Park aurait-il salué l’auteur d’un roman le mettant en scène ?

Il me paraît de toute convenance de prévenir une confusion possible relativement au principal héros de ce livre, annonce Villiers dans un « Avis au lecteur ». Chacun sait aujourd’hui qu’un très illustre inventeur américain, M. Edison, a découvert, depuis une quinzaine d’années, une quantité de choses aussi étranges qu’ingénieuses ; — entre autres le Téléphone, le Phonographe, le Microphone — et ces admirables lampes électriques répandues sur la surface du globe […] En Amérique et en Europe une LÉGENDE s’est donc éveillée, dans l’imagination de la foule, autour de ce grand citoyen des États-Unis. […] Dès lors, le PERSONNAGE de cette légende, — même du vivant de l’homme qui a su l’inspirer, — n’appartient-il pas à la littérature humaine ?

Pour sûr ! répond le lecteur enthousiaste, ravi de lire cette fable, laquelle, sous couvert de chanter la science, exalte l’immuable transcendance. Dieu, comme toute pensée, écrit Villiers, n’est dans l’Homme que selon l’individu. Nul ne sait où commence l’Illusion, ni en quoi consiste la Réalité. Or, Dieu étant la plus sublime conception possible et toute conception n’ayant sa réalité que selon le vouloir et les yeux intellectuels particuliers à chaque vivant, il s’ensuit qu’écarter de ses pensées l’idée d’un Dieu ne signifie pas autre chose que se décapiter gratuitement l’esprit.

Villiers de l’Isle-Adam est malade depuis trop longtemps. Catulle Mendes, Joris Karl Huysmans, Léon Dierx et Stéphane Mallarmé lancent une souscription pour l’aider. Le 12 mars, Mallarmé écrit : Notre pauvre ami Villiers de l’Isle-Adam traverse une crise, maladie, soucis, d’une durée incertaine : nous voudrions, quelques-uns, la lui adoucir, et je crois que vous sentiriez du regret à ne pas en être averti. S’engager à cinq francs fixes (environ 15 €), chaque mois, remis ainsi ou par une avance, en bons de poste, dans mes mains, paraît le moyen simple. On commencera tout de suite, en mars.[25] Une cinquantaine d’écrivains se cotisent, parmi lesquels François Coppée, Alexandre Dumas fils, José-Maria de Heredia, Guy de Maupassant, Catulle Mendès, Sully Prudhomme, Émile Verhaeren. Mallarmé verse l’argent à Villiers en lui faisant croire, tendre délicatesse, qu’il s’agit d’un à-valoir sur ses futurs droits d’auteur.

Le 14 avril 1889, très amaigri, Villiers quitte Paris avec Marie, Albert et Totor pour une maisonnette à Nogent-sur-Marne que ses amis ont mis à sa disposition. Stéphane leur rend visite fréquemment, mais le conteur sublime se tait le plus souvent ; il joue sur un vieux piano rescapé de ses nombreux déménagements la musique qui l’aidera à terminer Axël — dont les pages, sans cesse recomposées, jonchent le parquet.

Villiers s’affaiblit encore ; rapidement, il ne peut plus s’alimenter.

Le 12 juillet 1889, Auguste Villiers de l’Isle-Adam est admis à la Maison des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, rue Oudinot. Huysmans vient le voir tous les jours. Mallarmé n’est pas loin, à Valvins, d’où il peut rejoindre Paris au plus vite en cas d’urgence. Car urgence il y a : il faut que Villiers reconnaisse Totor. Ses amis, Stéphane en tête, espèrent qu’il consentira à épouser Marie, analphabète, pauvre et dévouée, avant qu’il ne soit trop tard.

Au contraire de Catulle Mendès, Villiers de l’Isle-Adam n’a jamais été un don Juan. Deux amours malheureuses dans son adolescence (la première jeune fille meurt, la seconde prend le voile) ; une liaison douloureuse avec une demi-mondaine pendant ses premières années parisiennes ; des fiançailles rompues à cause de son grand nom ; un projet de mariage arrangé avec une soi-disant riche héritière anglaise qui échoue, et Villiers qui écrit, dans L’Ève future : Quoi de plus attristant, de plus dissolvant que l’abominable être qu’on nomme une « femme d’esprit », si ce n’est son vis-à-vis, le beau parleur ? L’esprit, dans le sens mondain, c’est l’ennemi de l’intelligence. Autant, n’est-ce pas, une femme recueillie, croyante, un peu bête[26] et modeste, et qui, avec son merveilleux instinct, comprend le vrai sens d’une parole comme à travers un voile de lumière, autant cette femme est un trésor suprême, est la véritable compagne, autant l’autre est un fléau insociable !

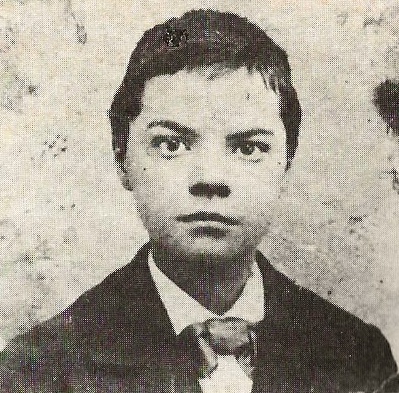

À défaut de vivre l’amour suprême, absolu, éternel — le seul auquel aspirait le comte Auguste Villiers de l’Isle-Adam —, Villiers aura connu la tendresse et la bienveillance, au jour le jour, pas à pas, de Marie. Et il nourrissait une véritable passion pour Victor, leur fils, dont il s’occupait avec une affection touchante.

Le 12 août, Villiers griffonne un document dans lequel il reconnaît Victor Philippe Auguste, né à Paris le 10 janvier 1881 : Ce 12 août au soir, deux heures du matin, me sentant un peu malade et en cas d’accident je donne et lègue mes livres, hélas, le peu que ce peut être à Madame Marie Brégeras qui m’a donné mon fils Victor que je reconnais par la présente à la hâte.[27] Le 14, il épouse Marie Brégeras née Dantine afin de légitimer le dernier des Villiers de l’Isle-Adam. Les témoins se tiennent de part et d’autre du lit d’hôpital : Mallarmé, Huysmans, Dierx et Gustave de Malherbe (fondé de pouvoir de la Maison Quantin qui publiera Axël dans quelques mois).

Au moment de signer, Marie trace un X sur le registre de l’état civil.

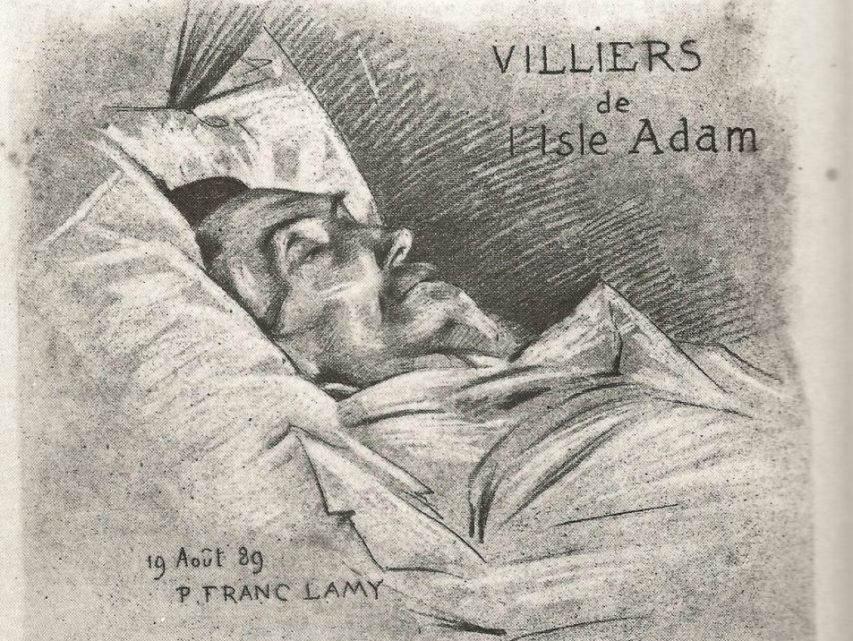

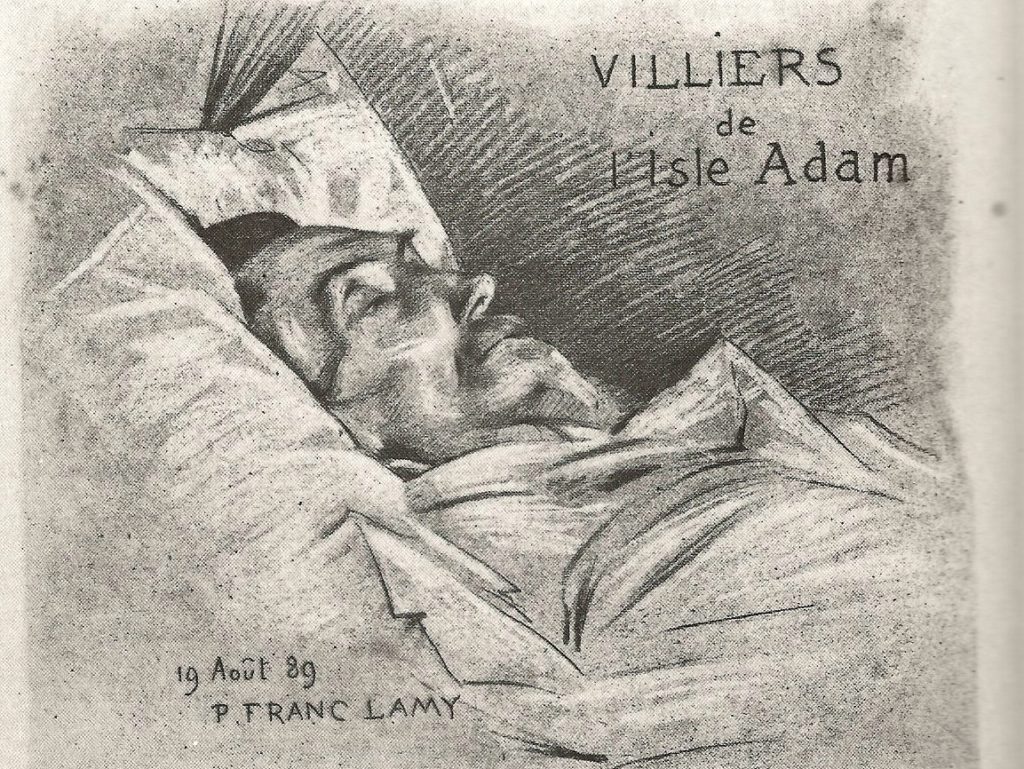

Le 18 août 1889, à onze heures du soir, Jean Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l’Isle-Adam, meurt d’un cancer de l’estomac à l’âge de cinquante ans. Sa dernière phrase est pour Marie : Tiens-moi bien, que je m’en aille doucement.

Il est très vieux, très beau, l’air un peu rogue et docte, tout à fait un de ses ancêtres[28] écrit Stéphane Mallarmé à Méry Laurent. Des couronnes de fleurs envoyées par les Parnassiens, les Symbolistes, les Décadents, envahissent la chambre mortuaire. Mallarmé dépose un lys dans le cercueil de son ami.

Le 21 août, les obsèques sont célébrées en l’église Saint-François-Xavier, dans le 7ème arrondissement de Paris, puis Villiers est inhumé au cimetière des Batignolles. Plus tard, ses restes seront transférés au Père-Lachaise (79ème division) avec ceux de son fils qui décédera de la tuberculose le 28 avril 1901, à l’âge de vingt ans.

Nota Bene : Victor de Villiers de l’Isle-Adam avait un ami, Marcel Longuet, avec lequel il avait fondé une revue dont le nom aurait amusé son père : L’Idée. Marcel, qui deviendra journaliste, était un petit-fils de Karl Marx. Après le décès de Totor, c’est lui qui, de 1914 à 1931, veillera à la publication des œuvres complètes de Villiers de l’Isle-Adam au Mercure de France.

Au mois de février 1890, Stéphane Mallarmé consacre à son ami six soirées en Belgique (à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Bruges) au cours desquelles il prononce sa fameuse conférence-tombeau — abondamment citée dans cet article — qui sera publiée la même année par la Librairie de l’Art indépendant.

Trois ans plus tard, en 1893, Joris-Karl Huysmans écrit à Robert du Pontavice de Heussey (fils de Hyacinthe et premier biographe de Villiers) : J’ai beaucoup aimé Villiers et, comme vous, je me trouve, certains soirs […] hanté par l’évocation de l’écrivain qui fut, à coup sûr, avec Barbey d’Aurevilly, le plus étonnant causeur de ce temps. Je l’ai connu, il y a bien des années, en 1876, à La République des Lettres, où nous écrivions tous les deux […] Puis des fréquentations diverses, des goûts opposés d’existence nous éloignèrent. Après À Rebours, je le retrouvai. Il venait avec son enfant, le petit Totor, dîner le dimanche chez moi. Ce fut, pour ceux qui le virent alors, d’inoubliables fêtes ! Villiers si défiant, si légitimement sur ses gardes aussitôt qu’il apercevait des gens de lettres, ne bafouillait plus, comme il avait l’habitude de le faire dès qu’il croyait s’être trop livré et, se sentant au milieu d’amis éprouvés et d’admirateurs sûrs, à l’abri de tout larcin d’idées et de toute traîtrise, il s’emballait, parlait de sa vie alors, devenait tout à la fois lyrique et réaliste, ironique et fol. […] Après le repas, il se mit au piano et perdu, hors du monde, chanta de sa voix frileuse et fêlée des morceaux de Wagner dans lesquels il immisçait des refrains de caserne, raccordant le tout par des rires stridents, des calembredaines toquées, des vers étranges. Au reste, personne n’eut au même degré que lui la puissance d’exhausser la farce, et de la faire jaillir effarée dans les au-delàs ; il avait un punch toujours flambant dans la cervelle. Combien de fois l’ai-je vu, au saut du lit, à peine éveillé, fulgurant comme des soirs où, après le café, il nous narrait de spécieuses anecdotes, d’inimitables contes ![29]

En 1896, sept ans après la mort de Villiers de l’Isle-Adam, Remy de Gourmont écrit dans Le Mercure de France : Villiers fut de son temps au point que tous ses chefs-d’œuvre sont des rêves solidement basés sur la science et sur la métaphysique modernes, comme L’Ève future, comme Tribulat Bonhomet, cette énorme, admirable et tragique bouffonnerie, où vinrent converger, pour en faire la création peut-être la plus originale du siècle, tous les dons du rêveur, de l’ironiste et du philosophe. Ce point élucidé, on avouera que Villiers, être d’une effroyable complexité, se prête naturellement à des interprétations contradictoires : il fut tout ; nouveau Goethe, mais, si moins conscient, si moins parfait, plus acéré, plus tortueux, plus mystérieux, et plus humain, et plus familier. Il est toujours parmi nous et il est en nous, par son œuvre et par l’influence de son œuvre que subissent avec joie les meilleurs d’entre les écrivains et les artistes de l’heure actuelle.[30]

Tu nous fuis, comme fuit le soleil sous la mer,

Derrière un rideau lourd de pourpres léthargiques,

Las d’avoir splendi seul sur les ombres tragiques

De la terre sans verbe et de l’aveugle éther.

Tu pars, âme chrétienne, on m’a dit résignée,

Parce que tu savais que ton Dieu préparait

Une fête enfin claire à ton cœur sans secret,

Une amour toute flamme à ton amour ignée.

Nous restons pour encore un peu de temps ici,

Conservant ta mémoire en notre espoir transi,

Tels des mourants savourent l’huile du Saint-Chrême.

Villiers, sois envié comme il aurait fallu

Par tes frères impatients du jour suprême

Où saluer en toi la gloire d’un élu.[31]

Paul Verlaine

Stéphane Mallarmé et Joris-Karl Huysmans ont été désignés par Villiers de l’Isle-Adam pour être ses exécuteurs testamentaires ; la charge est immense : Axël est resté à l’état d’épreuves.

Fin de l’épisode 2

Suite et fin, épisode 3 : Axël

[1] D’où il continue d’occuper la fonction de « gérant » d’une feuille mondaine intitulée Paris-Plaisirs…

[2] Elën, Villiers de l’Isle-Adam (Imprimerie Poupart-Davyl, 1865, hors commerce).

[3] Morgane, Villiers de l’Isle-Adam (Imprimerie Guyon Francisque, 1866, hors commerce).

[4] La Révolte, Villiers de l’Isle-Adam (Alphonse Lemerre, 1870).

[5] Le Nouveau Monde, Villiers de l’Isle-Adam (Richard et Cie, imprimeurs-éditeurs, 1880).

[6] Dans laquelle paraît Claire Lenoir et L’Intersigne.

[7] Tel que Villiers le définit lui-même dans un « Avis au lecteur ».

[8] Villiers de l’Isle-Adam, Stéphane Mallarmé (Librairie de l’Art indépendant, 1890).

[9] L’Amour suprême, Villiers de l’Isle-Adam (Brunhoff, 1886).

[10] Tribulat Bonhomet, Villiers de l’Isle-Adam (Tresse et Stock, 1887).

[11] Histoires insolites, Villiers de l’Isle-Adam (Quantin, 1888).

[12] Nouveaux contes cruels, Villiers de l’Isle-Adam (Librairie illustrée, 1888).

[13] Villiers de l’Isle-Adam, Stéphane Mallarmé, op. cit.

[14] Villiers de l’Isle-Adam, ibidem.

[15] Deux augures, In : Contes cruels, Comte de Villiers de l’Isle-Adam (Calmann-Lévy, 1883).

[16] Le Convive des dernières fêtes, In : Contes cruels, op. cit.

[17] L’Appareil pour l’analyse du dernier soupir, In : Contes cruels, op. cit.

[18] À Rebours, Joris Karl Huysmans (Charpentier, 1884).

[19] Correspondance complète, Stéphane Mallarmé (Gallimard, 1995).

[20] L’Évasion, Villiers de l’Isle-Adam (Tresse et Stock, 1891).

[21] Jules Destrée (1863-1936) ; homme politique et écrivain belge ; ministre des Sciences et des Arts, il fonda l’Académie royale de langue et de littérature françaises en 1920.

[22] Lettres inédites à Jules Destrée, J.-K. Huysmans (Gustave Vanwelkenhuyzen&Droz/Minard, 1967).

[23] Correspondance générale, Villiers de l’Isle-Adam (Mercure de France, 1962).

[24] Publiée en volume chez Brunhoff en 1886.

[25] Correspondance, Mallarmé, tome III (Gallimard, 1965).

[26] Pour Villiers, « bête » n’est pas synonyme « d’imbécile ». Il s’agit simplement de quelqu’un qui n’a « pas de lettres », un illettré (comme Marie Dantine).

[27] Correspondance générale, Villiers de L’Isle-Adam (Mercure de France, 1962).

[28] Lettres à Méry Laurent, Stéphane Mallarmé (Gallimard, 1996).

[29] Lettre de Huysmans à Pontavice de Heussey publiée dans le « Supplément littéraire » du Figaro le 13 mai 1893.

[30] Le livre des masques. Portraits symbolistes, gloses et documents sur les écrivains d’hier et d’aujourd’hui, Rémy de Gourmont (Mercure de France, 1896).

[31] Sonnet élégant composé en l’honneur de Villiers à l’occasion de son décès, Paul Verlaine (1889).

Une fois de plus je me suis régalée ! Que de choses j’ignorais… Quel travail, chère Félicie ! Grand merci et immense bravo !

👍👏

Moi qui rechigne face aux feuilletons dès le matin, je me prends à penser : « Chouette le jour guerrier ! J’ai rendez vous avec Les Mémorables » 😉

🙏🙋♀️

quel morceau ! quelle fougue à l’écrire celui que tu aimes si bien, quelle tristesse ces années d’acharnement, de décharnement, cette misère… je retiens vraiment un sanglot. Beau regard Totor… et Marie, qu’est-elle devenue?

et la clinique où je vais depuis si longtemps…

Merci de ces palpitations.

Marie est morte le 1er avril 1920, dix-neuf ans après Totor et toujours aussi pauvre. Marcel Longuet (son dernier soutien) étant absent de Paris à ce moment-là, elle a été enterrée dans une fosse commune.