Villiers de l’Isle-Adam – 3 : Axël

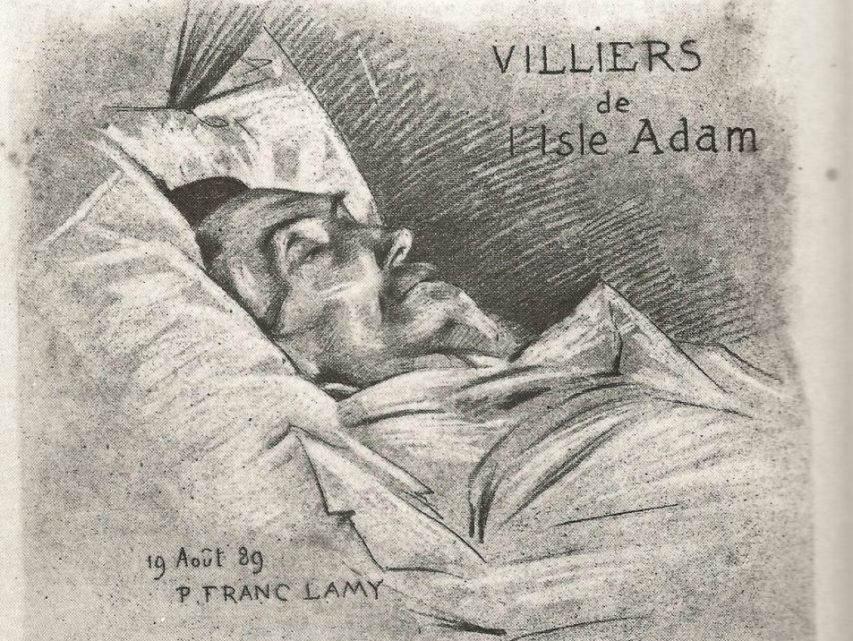

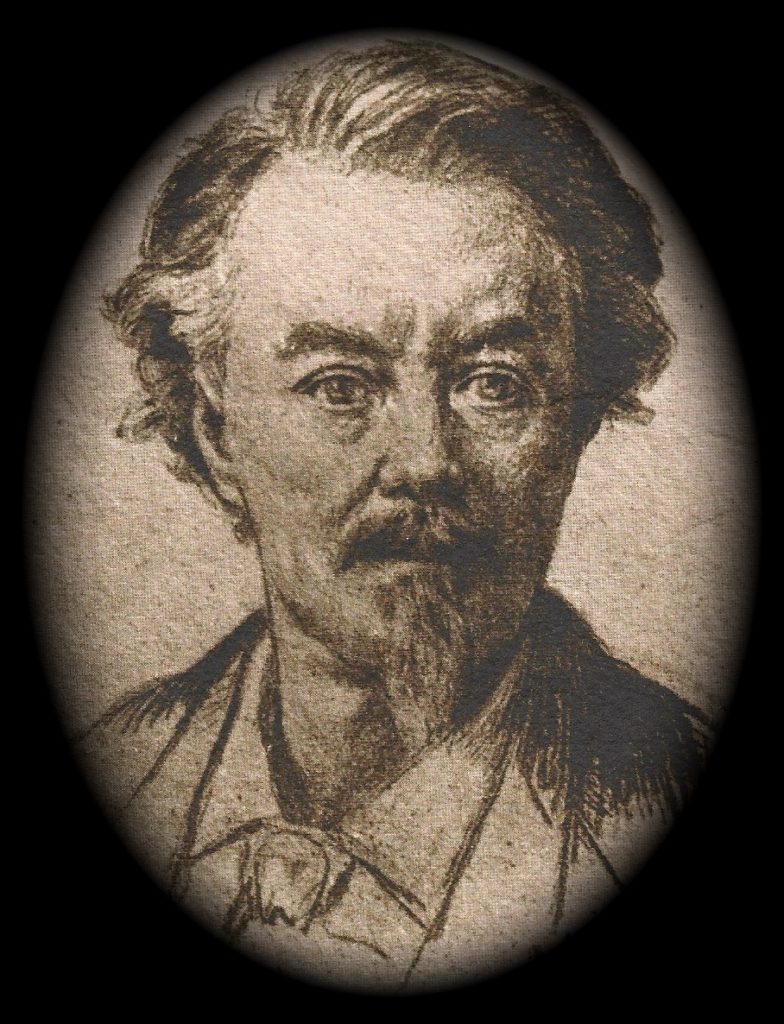

Villiers de l’Isle-Adam

1838-1889

III

Le volume qui sort en janvier 1890 chez Quantin, cinq mois après la mort de Villiers, est considéré comme l’édition originale ; cependant Axël a paru à diverses reprises de façon fragmentée :

– Les 12 octobre, 7 et 14 décembre 1872, dans La Renaissance littéraire et artistique, une revue hebdomadaire qui donne trois livraisons, dont la version originelle de la première partie (ultérieurement intitulée « Le Monde religieux »).

– En octobre 1882, dans La Vie artistique, une revue mensuelle qui publie la quasi-totalité de la troisième partie (qui deviendra « Le Monde occulte »).

– Le 12 juillet 1884 dans La Vie militaire, une feuille hebdomadaire où paraissent des fragments de la future partie intitulée « Le Monde passionnel ».

– De novembre 1885 à juin 1886 dans La Jeune France, une revue mensuelle où sort la première version intégrale découpée en cinq parties ; les deuxième et troisième parties correspondent à la future deuxième partie (sic) intitulée « Le Monde tragique ».

– En avril 1887 dans La Revue indépendante, mensuelle, qui publie une « scène inédite pour Axël » intitulée Le Droit au silence, laquelle sera intégrée au « Monde tragique ».

– Enfin, le 28 juin 1887, le quotidien Gil Blas publie un fragment dit « L’invitation aux voyages » que l’on retrouve dans la quatrième partie de l’édition originale.

Axël est une œuvre-palimpseste ; sous le texte définitif, la trace des versions successives est vivace. L’auteur ajoute plus qu’il ne retranche, et tant pis si ces ajouts, souvent contradictoires, l’obligent à tout reprendre depuis le début.

Auguste Villiers de l’Isle-Adam était conscient de l’embrouillamini résultant des versions successives d’un poème dramatique plastique sans cesse en métamorphose ; c’est pourquoi il avait présenté Axël en personne, au cours d’une lecture-conférence boulevard des Capucines, à Paris, le soir du 28 février 1884.

Villiers s’était expliqué devant une salle quasi vide.

Mesdames, Messieurs,

Je me propose de vous lire quelques pages d’une étude de littérature dramatique où, par exception, il se trouve que l’intrigue, les « caractères », et l’action théâtrale, ne sont que d’intérêt secondaire.

Ce qui s’y impose comme seul digne de l’attention du spectateur, ce qui, réellement, est en cause et, au moins à quelques esprits, peut paraître impressionnant, est de toute autre nature que la « pièce » elle-même, laquelle n’en est que le voile.

C’est assez vous dire que le drame d’Axël n’est nullement écrit pour la scène et que la seule idée de sa représentation semble à l’auteur lui-même à peu près inadmissible.

[…] La grande anxiété humaine devant l’énigme de la vie n’est-elle pas, à tout prendre, un sentiment… comme un autre ?…

[…] Maintenant, le crime de penser à des choses profondes serait-il à ce point irrémissible aux yeux des gens du monde qu’un auteur accusé et convaincu de lèse-frivolité dût s’excuser, avec hypocrisie, d’avoir tenté d’incarner, dans une action scénique, une conception d’ordre transcendantal ?… — Non – Du moins, je l’espère.

Villiers lit quelques scènes ; puis il s’interrompt, en suspens.

La grande anxiété humaine devant l’énigme de la vie

Au lendemain de la mort de leur ami, en août 1889, Joris-Karl Huysmans et Stéphane Mallarmé retournent dans la petite maison de Nogent-sur-Marne que Villiers de l’Isle-Adam occupait avant son hospitalisation. Ils en rapportent un stère d’épreuves, de papiers, de notes relatifs à Axël dont la troisième partie est un labyrinthe de corrections sur placards[1] qu’ils confient au chargé de pouvoir de la maison Quantin, Gustave de Malherbe.

Axël paraît à la mi-janvier 1890. L’œuvre est imprimée en un volume in-octavo de 300 pages, sous couverture saumon, vendu 7 francs 50.

Dans un appendice, Huysmans et Mallarmé ont rédigé cette note : Cent quatre-vingt-douze pages de ce livre étaient imprimées, lorsque Villiers de l’Isle-Adam mourut. Il avait encore corrigé deux feuilles, remanié la partie d’Axël comprise entre la page 193 et la page 235, mais il ne s’était pas décidé pourtant à donner le bon à tirer aux éditeurs. Enfin les soixante-dix dernières pages ont été retrouvées telles quelles en épreuves, à peine relues, composées sur le texte autrefois inséré dans une revue, La Jeune France.

Il convient de spécifier maintenant qu’à diverses reprises Villiers notifia sa ferme résolution de modifier toute la fin d’Axël. À sa probité de parfait artiste, des scrupules de conscience s’ajoutaient ; il jugeait qu’au point de vue catholique son livre n’était pas suffisamment orthodoxe, et il voulait que la croix intervînt dans la scène qui dénoue le drame. Il était dès lors forcé de reprendre Axël en sous-œuvre…

Suit ce qu’il est convenu d’appeler « les ajouts chrétiens ».[2] L’équivalent de deux feuillets environ que Villiers n’aura pas eu le temps d’intégrer à son œuvre (au risque, il le savait, de la désintégrer.)

Qu’avait-il écrit qui l’avait toujours inquiété, et qui, à la veille de mourir, le terrifiait ?

Axël — drame du Renoncement, évangile de la Mort — se termine par le suicide des deux protagonistes principaux ; un acte condamné par l’Église catholique, apostolique et romaine ; le pire péché du croyant.

Ce qui fait précisément le caractère unique et captivant d’Axël, c’est la lutte, contre un pessimisme foncier et irréductible, d’une pensée religieuse qui n’est ni assez faible pour s’effacer, ni assez forte pour s’imposer ; c’est le reflet du douloureux dualisme qui déchira toute sa vie l’âme d’un poète qui fut en même temps l’un des plus passionnés penseurs de son temps.[3]

Remontons aux sources de l’Œuvre.

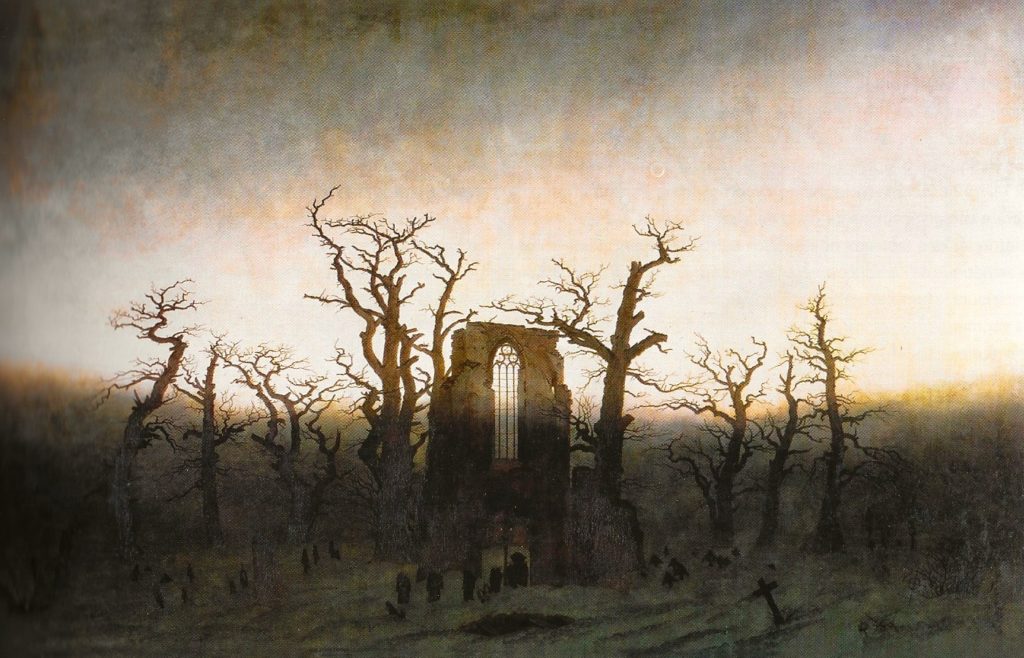

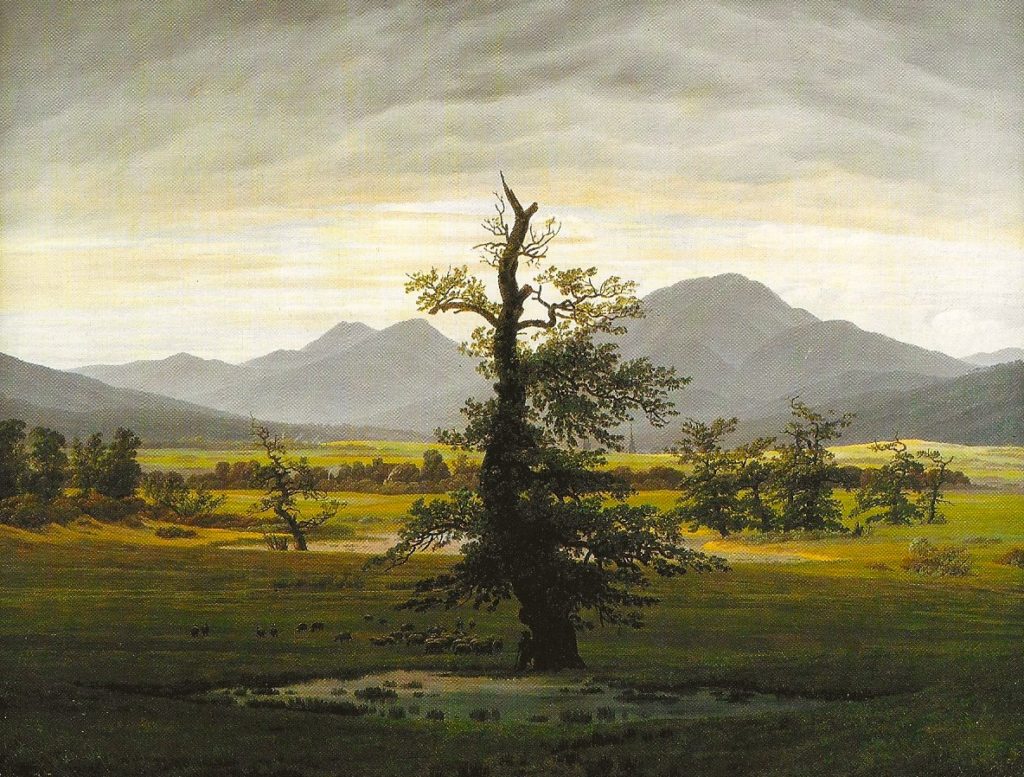

Très influencé, à ses débuts, par Alfred de Musset et Victor Hugo, Villiers de l’Isle-Adam s’inscrit dans la tradition du théâtre romantique. Le Romantisme est le berceau du Symbolisme ; Villiers est né au sein du premier, il s’est épanoui avec le second.

Citons aussi le Faust de Goethe et les opéras de Wagner, en particulier Tannhäuser, Tristan et Iseult, L’Anneau du Nibelung (L’Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux). Axël est « une œuvre d’art total », selon l’idéal wagnérien. Villiers aurait voulu écrire lui-même la musique de scène, et, sans doute aussi, incarner le rôle-titre… l’auteur était fasciné par les acteurs, très éloquent lui-même.

Citons enfin Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; à l’instar de Gustave Flaubert et de Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam connaissait par cœur l’Introduction à la philosophie de Hegel d’Augusto Véra (traduit en français en 1855[4]) à défaut d’avoir lu le philosophe allemand « dans le texte » (impénétrable s’il en est !)

Villiers a foi en Dieu et en la dialectique d’Hegel : thèse, antithèse, synthèse. Il conçoit l’Idéalisme hégélien ainsi qu’une hygiène mentale consistant à penser « contre soi » afin d’atteindre une sorte de réconciliation entre le singulier et l’universel (l’opposition est à la fois dépassée et conservée, recrée dans une forme autre).

Villiers de l’Isle-Adam a rêvé toute sa vie de concilier le Christianisme (il est croyant, sentimentalement attaché à la religion catholique), l’Occultisme (qui l’a ébloui mais ne l’a pas éclairé) et l’Idéalisme (autrement dit la formidable capacité de l’esprit humain à réinventer le monde en permanence).

Argile retravaillée sans cesse par les rires et les rêves de son auteur, Axël est une création continue d’Auguste Villiers de l’Isle-Adam lui-même.

Né en 1838 dans une des plus vieilles familles de France, en Bretagne, Jean Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l’Isle-Adam, est pétri d’un catéchisme antique enseigné aux fidèles dans des Missels romains aux reliures de cuir noir ; Homélies, Méditations, Imitations, Petits Paroissiens et Bréviaires ; papier bible froissé dont les pages sont marquées par des images pieuses de la Sainte Vierge et du Christ en Gloire ; enluminures médiévales de La légende dorée[5] et des Livres d’Heures ; iconographie merveilleuse qui confère au catholicisme sa grandeur.

Villiers était attaché à la religion catholique qu’il critiquait constamment, refusant de borner son intelligence. Il prenait un malin plaisir à inventer de nouveaux blasphèmes et s’amusait beaucoup des cris d’orfraie poussés par Huysmans, doctrinaire et sentencieux (comme souvent les nouveaux convertis), horrifié par l’hétérodoxie de son ami.

Jeune artiste convaincu de sa vocation, arrivé à Paris dans les années 1860, Villiers de l’Isle-Adam a respiré l’air du temps — et notamment les effluves émanant des traités d’Éliphas Levi, le grand manitou des salons.

On a longtemps considéré Axël comme une œuvre hermétique majeure. Pour Victor-Émile Michelet, poète ésotérique « martiniste »[6], Villiers de l’Isle-Adam est un des plus purs représentants de l’Initiation celtique[7]. Une idée reçue que certains groupes de type « identitaire » brandiront tel un étendard pendant près d’un siècle après la mort de Villiers. Il faudra attendre le milieu des années 1980, et notamment la parution des Œuvres complètes dans la bibliothèque de La Pléiade, en 1986, avec son appareil critique magnifique — nous ne remercierons jamais assez Alain Raitt et Pierre-Georges Castex —, pour que cette aura pernicieuse se dissipe.

Villiers de l’Isle-Adam était curieux, il s’est documenté. Il aimait passer des heures en bibliothèque pour lire et confectionner des dossiers sur les sujets qui l’intéressaient. L’Auguste connaissait Jacob Boehme[8] et Emmanuel Swedenborg[9] ; il a cherché Dieu de différentes manières, parfois dans un esprit « faustien » — tel un défi lancé à sa Foi.

Villiers de l’Isle-Adam était un passant sidéré par la grande énigme de la Vie. Toute son œuvre en témoigne, et Axël plus encore, unique en son style : hyper lyrique, sonore et musical ; enrichi de mots nouveaux qui semblent avoir toujours été parlés. Axël est une création de langage telle qu’en rêvait Mallarmé.

L’occultisme de Villiers de l’Isle-Adam est essentiellement symbolique ; Maurice Maeterlinck, William Butler Yeats, Paul Claudel et, pour ne citer que les principaux, Jorge Luis Borges, en porteront la trace.

Le miracle, c’est que cette tragédie des âmes, qui ne s’adresse qu’à l’intelligence, ait conservé le don de bouleverser les cœurs.[10]

Axël

L’action se passe […] vers l’an 1828. (Dix ans avant la naissance de Villiers de l’Isle-Adam.) La première partie, en un monastère de Religieuses-trinitaires, le cloître de Sainte-Apollodora, situé sur les confins du littoral de l’ancienne Flandre française. Les trois autres parties, dans l’est de l’Allemagne septentrionale, en un très vieux château fort, le burg des margraves d’Auërsperg…

Les personnages principaux sont : Axël d’Auërsperg et Sara de Maupers ; l’Abbesse et l’Archidiacre ; le commandeur Kaspar d’Auërsperg et Maître Janus.

PREMIÈRE PARTIE : LE MONDE RELIGIEUX

Nous sommes dans le chœur de la chapelle de Sainte-Appolodora.

Sara de Maupers, l’Abbesse, l’Archidiacre, puis Sœur Aloyse sont en scène.

La jeune Sara doit prononcer ses vœux cette nuit même, autrement dit elle va « épouser sa Foi » et sortir du monde séculier. On attend qu’elle renonce à l’agenda humain, mais la nubile reste de marbre.

SŒUR ALOYSE, une converse, murmure à l’oreille de Sara

Sara, souviens-toi de nos roses, dans l’allée des sépultures ! Tu m’es apparue comme une sœur inespérée. Après Dieu, c’est toi. Si tu veux que je meure, je mourrai. Rappelle-toi mon front appuyé sur tes mains pâles, le soir, au tomber du soleil. Je suis inconsolable de t’avoir vue. Hélas ! tu es la bien-aimée !… J’ai la mélancolie de toi. Je n’ai de force que vers toi.

[…]

L’ABBESSE, confessant ce qu’elle pense de Sara à l’Archidiacre

Certes, il faut la sauver ! d’elle-même ! Et, si elle a dans le cœur quelque ivraie infernale, la lui déraciner pour son salut ! — Et tenez, mon père, voyez jusqu’où va la séductive puissance de cette jeune fille ! J’avais prié la plus jeune de nos converses, Sœur Aloyse, qui est un cœur simple et une âme d’ange, de rechercher sa compagnie. […] Qu’est-il arrivé ? une chose inattendue, invraisemblable. — Le visage, l’extraordinaire beauté de mademoiselle de Maupers ont fasciné très profondément Sœur Aloyse : elle en est devenue silencieuse et comme éblouie.

[…]

L’ARCHIDIACRE, devenu pensif

Ténébreuse orpheline, en effet, que tant de livres devaient tenter et séduire !

L’ABBESSE

Prenez au sérieux ce que je dis : je la crois douée du don terrible, l’Intelligence.

L’ARCHIDIACRE, grave

Alors, qu’elle tremble, si elle ne devient pas une sainte ! La rêverie a perdu tant d’âmes ! — Surtout en une femme, ce don devient plus souvent une torche qu’un flambeau… Allons, qu’elle ne lise plus, jusqu’à ce que sa foi, bien raffermie, lui éclaire le néant des pages humaines.

[…]

L’ARCHIDIACRE, s’adressant à Sara

Oh ! si tu ne comprends pas encore l’esprit de nos dogmes, si ton argile en frémit, qu’il te soit permis de les approfondir, puisque Dieu t’a faite si étrangement studieuse et persévérante, comme si tu étais appelée à devenir pareille aux plus grandes saintes. — Negligentiae mihi videtur si non studemus quod credimus intelligere[11], dit, avec un grand bonheur d’expression, saint Anselme. Mais étudie avec humilité, et, surtout, d’un cœur toujours simple, si tu veux avancer dans la science de Dieu : — ainsi tu garderas cette dignité de l’Espérance, sans laquelle l’humilité même n’a point de valeur parfaite… et bientôt, sans doute, une grâce t’enseignera que l’unique moyen de comprendre, c’est de prier. […] La Foi n’est-elle pas l’unique preuve de toute chose ? Aucune autre, fournie par les sens ou la raison, ne satisferait, tu le sais d’avance, ton esprit. Dès lors, à quoi bon même chercher ?… Croire, n’est-ce pas se projeter en l’objet de sa croyance et s’y réaliser soi-même ? Affirme, comme tu es affirmée : va, c’est le plus sage !… […] Alors que tu n’étais pas, hier enfin, Dieu crut bien en toi, puisque te voici, toute appelée hors du Nul par la Foi créatrice ! Rends-Lui donc l’écho de son appel ! À toi de croire en Lui ! À ton tour de Le CRÉER en toi, de tout l’être de ta vie. Tu es ici-bas non pour chercher des « preuves », mais pour témoigner si, par l’amour et par la foi, tu pèses le poids du salut. […] Sara ! ton anneau de fiancée brille sur cet autel. J’aime Dieu, cela signifie « Dieu m’aime », te dis-je !… Aime donc, et fais ce que tu voudras, ensuite ! s’est écrié saint Augustin.

[…]

L’Archidiacre découvre le saint-Chrême, l’Abbesse et les nonnes s’agenouillent.

L’ARCHIDIACRE, à Sara

Réponds ! acceptes-tu la Lumière, l’Espérance et la Vie ?

SARA, d’une voix grave, très distincte et très douce

Non.

D’un simple « NON » Sara renonce à la religion.

DEUXIÈME PARTIE : LE MONDE TRAGIQUE

Nous sommes dans la grande salle d’un château fort médiéval, au crépuscule.

Le Commandeur Kaspar d’Auërsperg se moque de son jeune cousin, Axël d’Auërsperg, ermite féru de sciences hermétiques.

LE COMMANDEUR

Que tu joues au Moyen Âge, — soit ! Ici, c’est fait exprès ; la chose est innocente, et non, même, sans quelque grandeur. Mais pousser le travestissement jusqu’à rénover les souffleurs du Grand-Œuvre ! à grand renfort de cornues et de matras à tubulures ! rêver l’alliage du mercure et du soufre… ah ! je ne puis y croire encore. […] Je m’appelle la vie réelle, entends-tu ? Est-ce donc en se montant l’imagination (et ceci dans des manoirs à créneaux qui n’ont plus le sens commun et ne représentent, désormais, que des curiosités historiques tolérées pour la distraction des voyageurs), qu’on peut arriver à quelque chose de tangible et de stable ? Sors de ce tombeau suranné ! Ton intelligence a besoin d’air. Viens avec moi ! Je te guiderai, là-bas, à la cour, où l’intelligence n’est rien sans l’esprit de conduite.

Finalement Axël comprend que son cousin ne s’intéresse qu’à l’argent (et notamment à un trésor ancestral caché). Il le tue.

TROISIÈME PARTIE : LE MONDE OCCULTE

Maître Janus, père spirituel d’Axël, mage entre tous les mages, entre en scène.

MAÎTRE JANUS

Qui peut rien connaître, sinon ce qu’il reconnaît ? Tu crois apprendre, tu te retrouves : l’univers n’est qu’un prétexte à ce développement de toute conscience. La Loi, c’est l’énergie des êtres ! c’est la Notion vive, libre, substantielle, qui, dans le Sensible et l’Invisible, émeut, anime, immobilise ou transforme la totalité des devenirs. — Tout en palpite ! — Exister, c’est l’affaiblir ou la renforcer en soi-même et se réaliser, en chaque pulsation, dans le résultat du choix accompli. — Tu sors de l’Immémorial. Te voici, incarné, sous des voiles d’organisme, dans une prison de rapports. — Attiré par les Aimants du Désir, attract originel, si tu leur cèdes, tu épaissis les liens pénétrants qui t’enveloppent. La Sensation que ton esprit caresse va changer tes nerfs en chaînes de plomb ! Et toute cette vieille Extériorité, maligne, compliquée, inflexible — qui te guette pour se nourrir de la volition-vive de ton entité — te sèmera bientôt, poussière précieuse et consciente, en ses chimismes et ses contingences, avec la main décisive de la Mort. La Mort, c’est avoir choisi. C’est l’Impersonnel, c’est le Devenu.

[…]

Sache une fois pour toujours qu’il n’est d’autre univers pour toi que la conception même qui s’en réfléchit au fond de tes pensées […] Et tu en fais partie ! — Où ta limite, en lui ? Où la sienne, en toi ?… C’est toi qu’il appellerait l’ « univers » s’il n’était aveugle et sans parole ! […] la Vérité n’est, elle-même, qu’une indécise conception de l’espèce où tu passes et qui prête à la Totalité les formes de son esprit. Si tu veux la posséder, crée-la ! comme tout le reste ! Tu n’emporteras, tu ne seras que ta création. Le monde n’aura jamais, pour toi, d’autre sens que celui que tu lui attribueras. Grandis-toi donc, sous ses voiles, en lui conférant le sens sublime de t’en délivrer !

[…]

AXËL, perdu dans ses pensées

Au nom de quelle vérité l’Homme pourrait-il condamner une doctrine, si ce n’est au nom d’une autre doctrine, de principes aussi discutables que ceux de la première ? Et, autre âge, autres principes. La Science constate, mais n’explique pas : c’est la fille aînée des chimères : toutes les chimères sont donc, au même titre que le monde — la plus ancienne ! — quelque chose de plus que le Néant… (Un silence, puis, brusquement) Ah ! que m’importe ! c’est trop sombre ! je veux vivre ! je veux ne plus savoir ! — L’or est le hasard, voilà le mot de la Terre. — Sphères de l’Élection sacrée, puisque vous aussi n’êtes jamais que possibles, adieu !

MAÎTRE JANUS

C’est à toi de rendre réel ce qui, sans ton vouloir, n’est que possible. Acceptes-tu la Lumière, l’Espérance et la Vie ?

AXËL, après un grand silence et relevant la tête

NON.

Axël désavoue l’Occultisme (les sciences cachées, réservées aux seuls initiés) ; il renonce au côté obscur de la force.

QUATRIÈME PARTIE : LE MONDE SPIRITUEL

Où l’on a confirmation qu’Axël d’Auërsperg et Sara de Maupers sont bien apparentés. Le blason de leurs deux familles présente une Tête-de-mort ailée, la même que celle des faire-part de décès en Bretagne, symbole de l’élévation spirituelle par la mort.

Nous sommes dans la galerie des sépultures, sous les cryptes du burg d’Auërsperg. Axël et Sara repoussent la tentation de l’or, puis celle de l’amour terrestre.

Infiniment épris l’un de l’autre, les deux âmes sœurs préfèrent en rester là — en cet instant suprême de leur Amour éclos — ou plutôt s’en échapper immédiatement avant le début de la fin.

AXËL, levant la coupe de poison

Vieille Terre, je ne bâtirai pas les palais de mes rêves sur ton sol ingrat : je ne porterai pas de flambeau, je ne frapperai pas d’ennemis. Puisse la race humaine, désabusée de ses vaines chimères, de ses vains désespoirs, et de tous les mensonges qui éblouissent les yeux faits pour s’éteindre — ne consentant plus au jeu de cette morne énigme, — oui, puisse-t-elle finir, en s’enfuyant indifférente, à notre exemple, sans t’adresser même un adieu.

Axël et Sara boivent la coupe… les voici gisants, entrelacés, sur le sable de l’allée funéraire.

Cependant, au lieu de faire revenir Maître Janus, comme prévu initialement, Villiers de l’Isle-Adam conclut in extremis son poème dramatique par cette didascalie qui change le mot de la fin :

… on entend, du dehors, les murmures éloignés du vent dans le vaste des forêts, les vibrations d’éveil de l’espace, la houle des plaines, le bourdonnement de la VIE[12].

©FélicieDubois, février 2020

[1] Correspondance, Mallarmé (Gallimard, 1965).

[2] Cf. Œuvres complètes, II (pages 1517-1518), Villiers de l’Isle-Adam (La Pléiade, Gallimard, 1986).

[3] Le Vrai sens d’Axël, Émile Drougard (La Grande Revue, avril 1931).

[4] Une seconde édition revue et augmentée a paru en 1864 (Librairie philosophique de Ladrange).

[5] Célèbre « vie des saints » médiévale composée par Jacques de Voragine (1228-1298).

[6] Le « martinisme » (de Louis-Claude de Saint-Martin, 1743-1803) est un ordre maçonnico-mystico-judéo-chrétien.

[7] Villiers de l’Isle-Adam, Victor-Émile Michelet (Librairie hermétique, 1910).

[8] Jacob Boehme ou Böhme (1575-1624), philosophe allemand (le premier, selon Hegel), héritier de la mystique germanique et de la kabbale juive.

[9] Emmanuel Swedenborg (1688-1772) savant et théosophe suédois pour qui la tradition mystique est une expérience intime, secrète et sans Église.

[10] Dixit : Max Daireaux ; romancier, poète, journaliste. Né en 1882 à Buenos Aires (Argentine), mort en 1954 à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne).

[11] « Pour moi, c’est négligence si nous n’étudions pas ce que nous croyons comprendre. »

[12] C’est moi qui souligne.

C’est magnifique – et à titre personnel, tout ce que j’ai lu à l’instant tombe bien ! Une chose à faire très vite : lire « Axël » ! Je suis bouleversée par les extraits présentés. Merci Félicie pour ce prodigieux travail !

Pour tout vous dire, Villiers de L’Isle-Adam me faisait peur. Souvenir d’un prof de français qui ne cachait pas son attirance, tandis que tout en lui me déplaisait.

Et me voilà bouleversée par la lecture d’Axël.

Ta façon de transmettre, d’écrire, n’est certainement pas étrangère à l’admiration pour Villiers que tu as fait naître en moi. Magique !

Bravo et merci pour cet épisode qui donne faim de lire Axël !

Formidable travail, désir de lire cette œuvre, j’ai lu en écoutant Tannhäuser. Quel beau et judicieux choix d’œuvres picturales. Grand geste. Merci beaucoup