.

Épisode 1 – Qui a tué Tennessee Williams ?

Après avoir publié trois romans, à l’âge de vingt-cinq ans, j’ai voulu rendre hommage à mon écrivain préféré.

Après avoir publié trois romans, à l’âge de vingt-cinq ans, j’ai voulu rendre hommage à mon écrivain préféré.

En France, aucun livre ne lui avait encore été consacré.

Huit ans auparavant, j’avais lu un texte qui m’avait bouleversée. Le livre est là, sous mes yeux : Tennessee Williams, Une femme nommée Moïse, Union Générale d’Éditions, collection 10/18 dirigée par Christian Bourgois (série « Domaine étranger » dirigée par Jean-Claude Zylberstein).

À dix-sept ans, je ne connaissais de son œuvre que les adaptations cinématographiques de ses pièces.

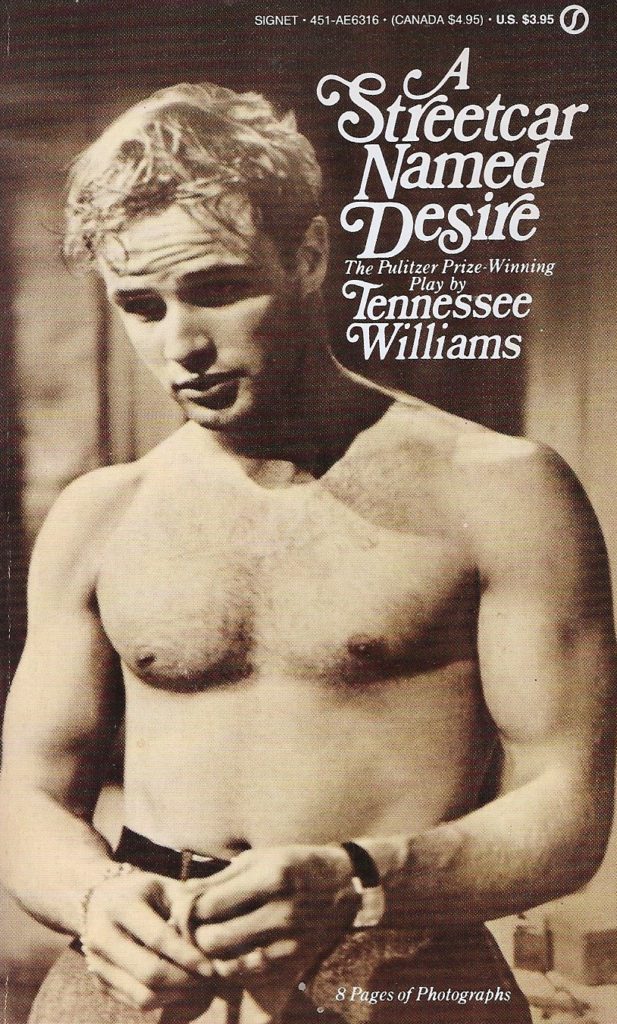

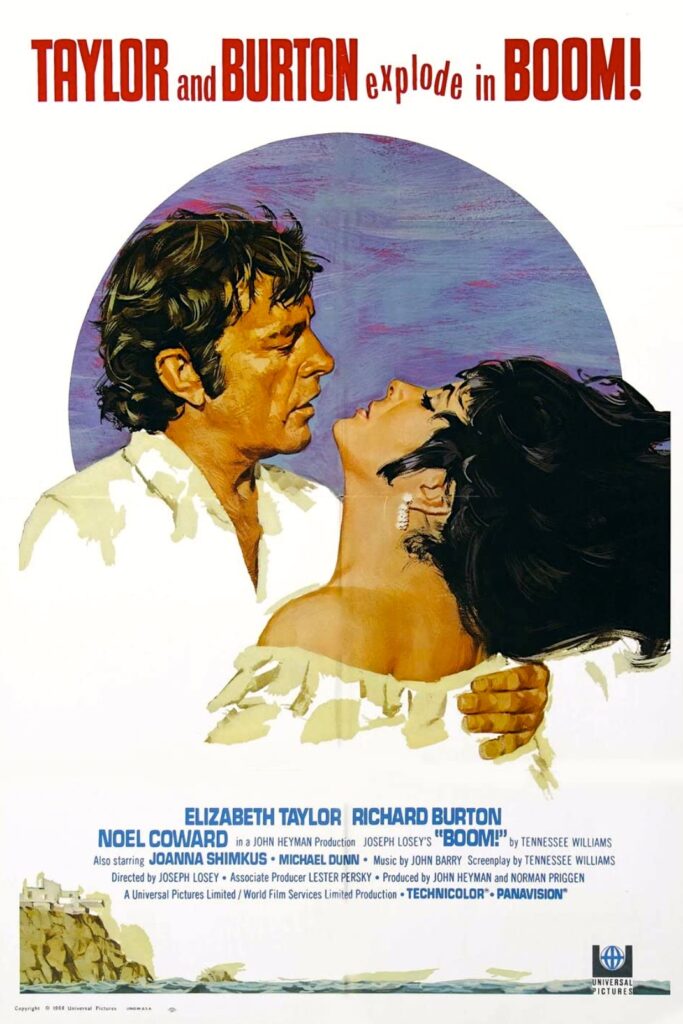

Cinéphile, j’avais vu et revu Un Tramway nommé Désir d’Elia Kazan (avec Vivien Leigh et Marlon Brando), La Rose tatouée de Daniel Mann (avec Anna Magnani et Burt Lancaster), La Chatte sur un toit brûlant de Richard Brooks (avec Elizabeth Taylor et Paul Newman), Soudain l’été dernier de Joseph Mankiewicz (avec Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor et Montgomery Clift), L’Homme à la peau de serpent de Sidney Lumet (avec Anna Magnani et Marlon Brando), La Nuit de l’iguane de John Huston (avec Ava Gardner, Richard Burton et Deborah Kerr), Boom! de Joseph Losey (avec Liz Taylor et Richard Burton) … pour n’en citer que quelques uns.

Comment ce drôle de roman – Moïse and The World of Reason – m’était-il tombé entre les mains ?

J’ai oublié, mais de ce jour son auteur ne m’a plus jamais quittée.

J’ai découvert Tennessee Williams en français puis l’ai relu entièrement en version originale : un anglo-américain romantique et organique, ailé, lyrique, dont le rythme bluesy m’a immédiatement enchantée.

Tennessee Williams est un auteur dramatique, un nouvelliste et un poète.

En 1991, je suis partie aux États-Unis sur la trace de Tennessee …

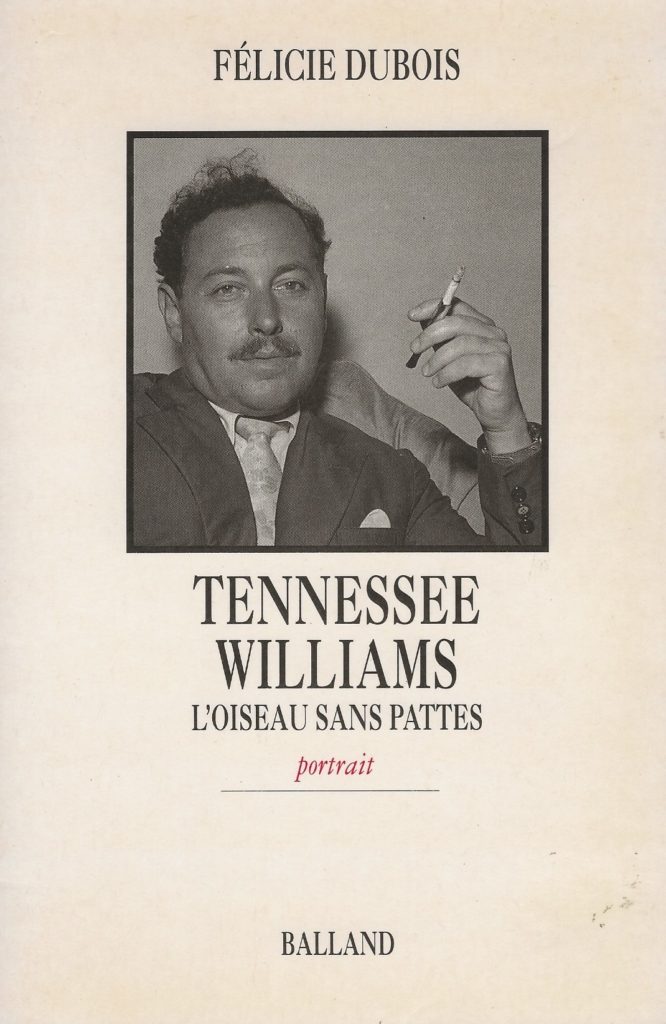

L’année suivante Tennessee Williams, l’oiseau sans pattes sortait aux éditions Balland (le livre est épuisé et n’a pas été réédité).

Qui a tué Tennessee Williams ?

Vendredi 25 février 1983 au matin, Hôtel Elysée, New York, USA : un homme inanimé est découvert par la femme de chambre dans la salle de bain de la suite 1302. Dans sa main crispée, un tube de Seconal (des somnifères). Sur la table de chevet, divers médicaments (amphétamines, antidépresseurs, gouttes pour les yeux, gouttes pour le nez) et une bouteille de vin rouge entamée. Thomas Lanier Williams dit Tennessee, né le dimanche des Rameaux 1911 à Colombus dans le Mississipi, aurait eu soixante-douze ans le 26 mars suivant.

Le petit corps (un mètre soixante-cinq) est emporté par la police de New York et confié au docteur Elliot Gross, responsable des services médico-légaux de la ville. Suicide ? Overdose ? Meurtre ? Dans une lettre datée du 22 juin 1968, l’auteur dramatique confiait à son frère Dakin : « Si quelque chose d’une nature violente devait m’arriver, achevant ma vie brutalement, ce ne serait pas un cas de suicide comme cela voudrait le laisser paraître. »

Paranoïaque, Tennessee Williams se sentait menacé. Plus ou moins fâché avec son frère ainsi qu’avec la majeure partie de ses amis, il avait rompu avec son agent littéraire Audrey Wood, en 1971, après trente-deux ans de collaboration. Hypocondriaque, il était toujours en train de mourir d’une maladie du cœur ou du foie. Dans le rapport de police, un certain John Uecker, la dernière personne à avoir vu Tennessee vivant, insiste sur le fait que l’écrivain avait une peur affreuse de mourir seul : « Il m’a récité un poème qu’il récitait souvent : Old Men Go Mad at Night. » [1]

Dans l’attente des résultats de l’autopsie, les journaux publient la nouvelle : « Le scénariste des mondes obscurs disparaît » (Le Monde) ; « Tennessee Williams, moraliste, puritain et narcissique, est mort » (Le Soir de Bruxelles) ; « Mort d’un peintre de la passion, du désir et de l’échec » (Le Journal de Genève) ; « Writer found dead in hotel » (The New York Times)…

L’annonce en étonne plus d’un : Tennessee était encore en vie ? Presque, oui.

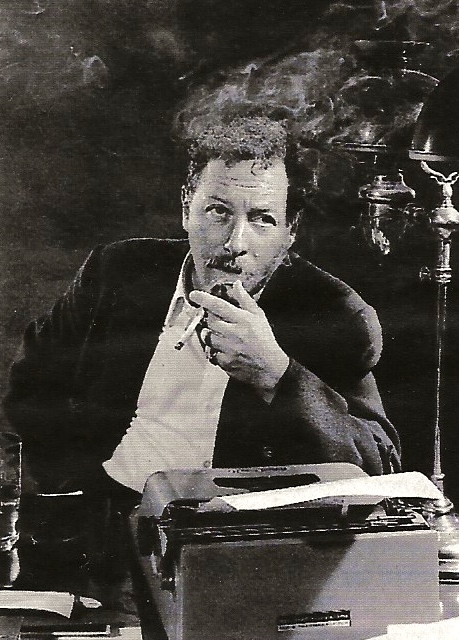

Après une longue descente aux enfers dans les années soixante, période qu’il appelait son « âge de pierre », Tennessee remonte la pente. Il a plusieurs projets en chantier et récrit sans cesse ses anciennes pièces depuis longtemps devenues des classiques (pour certaines, il existe autant de variantes que de nouvelles éditions). Malgré l’état d’épuisement dans lequel sa dépendance à l’alcool et aux médicaments le condamne, Tennessee se levait tous les matins pour travailler.

Jusqu’à l’aube du 25 février.

La machine à écrire portative dont il ne se séparait jamais ne dérangera plus ses voisins de palier.

Quelques jours plus tard, l’autopsie livre enfin son secret.

Tennessee Williams redoutait tant la mort qu’il ne cessait de la provoquer, pour être prêt, pour savoir d’où elle viendrait. Il l’attendait devant la porte principale, elle est arrivée par un trou de souris. Trop discrète pour ne pas être sournoise. Étonnante, incongrue, ridicule. Tennessee Williams ne s’est pas suicidé, il n’est pas mort d’une overdose, personne ne l’a assassiné. Il s’est étouffé avec le bouchon d’un tube de somnifères. Selon toute vraisemblance, il aura voulu ouvrir le flacon avec les dents avalant la capsule qui provoquera l’asphyxie.

« Je mourrai d’une grappe de raisin mal lavé [2] » prophétisait-il, visionnaire.

En dehors de ce que lui rapportaient ses droits d’auteur, Tennessee Williams ne possédait pas grand-chose. Une maison, « une jolie petite maison genre hôtel particulier pour Tom Pouce [3] » au 1431 Duncan Street, Key West, Floride.

Key West : dead end

Jeudi 11 juillet 1991, vol 915, Boeing 767 United Airlines, Paris/Miami via Washington.

Agence Alamo Rent a Car, je loue une Chevrolet Corsica bleu marine pour cent-cinquante dollars.

La route des Keys commence à Coconut Grove, quartier historique de Miami. L’US 1 South est l’une des plus belles routes du monde : un chapelet de petites îles reliées entre elles par des kilomètres de ponts au-dessus de la mer. À l’est, l’océan atlantique ; à l’ouest, le golfe du Mexique. Tout au bout, au point extrême sud des États-Unis : Key West, The Conch Republic.

Ernest Hemingway est partout : T-shirts, pins, posters… On se bouscule pour visiter la propriété dans laquelle il séjourna au 907 Whitehead Street. Celle de Tennessee Williams est à vendre. Les Américains, qui ne ratent jamais une occasion de graver une plaque commémorative, n’ont pas pu oublier la demeure de l’auteur dramatique… que s’est-il passé ?

Tennessee Williams découvre Key West en 1941, mais ce n’est que huit ans plus tard qu’il loue pour la première fois la petite maison en bois du 1431 Duncan Street. Il y emménage avec son ami Frank Merlo et son grand-père paternel, le révérend Walter Edwin Dakin, pasteur de l’église épiscopalienne.[4] L’année suivante, il l’achète : « C’est une des rares décisions spontanées de mon existence. J’adore Key West. C’est ici que je travaille le mieux. J’ai décidé d’en faire mon chez-moi » aimait-il à répéter.

Située entre la vieille ville et la Casa Marina, Duncan Street est une rue étroite, difficile à localiser. La maison du 1431 est blanche avec des volets rouges. Tout est fermé et protégé par un œil électronique. Comment faire pour entrer ? Téléphoner à l’agence immobilière, se faire passer pour un acheteur potentiel et prendre rendez-vous.

Située entre la vieille ville et la Casa Marina, Duncan Street est une rue étroite, difficile à localiser. La maison du 1431 est blanche avec des volets rouges. Tout est fermé et protégé par un œil électronique. Comment faire pour entrer ? Téléphoner à l’agence immobilière, se faire passer pour un acheteur potentiel et prendre rendez-vous.

Le 25 juillet 1991, alors qu’un orage tropical inonde la ville, je pénètre dans la propriété condamnée.

Au rez-de-chaussée : deux chambres, une cuisine très haute de plafond avec des vitraux comme dans une église, un salon.

Au rez-de-chaussée : deux chambres, une cuisine très haute de plafond avec des vitraux comme dans une église, un salon.

Au premier : une salle de bain et une troisième chambre. L’escalier qui monte à l’étage est étroit, les murs sont blancs et décrépis.

Depuis 1983, le 1431 Duncan Street est inoccupé. Les meubles ont été déménagés à New York, au frais, dans l’antichambre d’une salle des ventes. Ici, sous le climat humide des Keys, tout se dégrade très rapidement.

Les admirateurs de Tennessee ont essayé de sauver la maison (notamment les fondateurs du Tennessee Williams Fine Arts Center), en vain.

Maria est inébranlable, Maria ne veut pas céder.

Maria Britneva, petite actrice russe devenue lady Saint Just, une respectable dame anglaise, s’est imposée comme l’unique exécutrice testamentaire (avec un avocat new-yorkais, John Eastman) des biens de son ami disparu.

Tennessee Williams et Maria Saint Just se sont rencontrés en juin 1948 à l’occasion de la première londonienne de La Ménagerie de verre. Elle fait partie de ces « femmes monstres », selon l’expression de Gore Vidal, dont Tennessee raffolait : Tallulah Bankhead et Anna Magnani (actrices), Marion Vaccaro (riche héritière), Carson McCullers et Jane Bowles (écrivaines). Il ne reste plus que Maria et Maria ne veut pas partager. Pas de plaque, pas de musée, pas de mémoire collective. Un souvenir intime entre elle et lui. La maison devra être vendue comme n’importe quelle autre maison. Mais n’importe quelle maison en mauvais état ne vaut pas ce prix-là (quatre cent mille dollars en 1991).

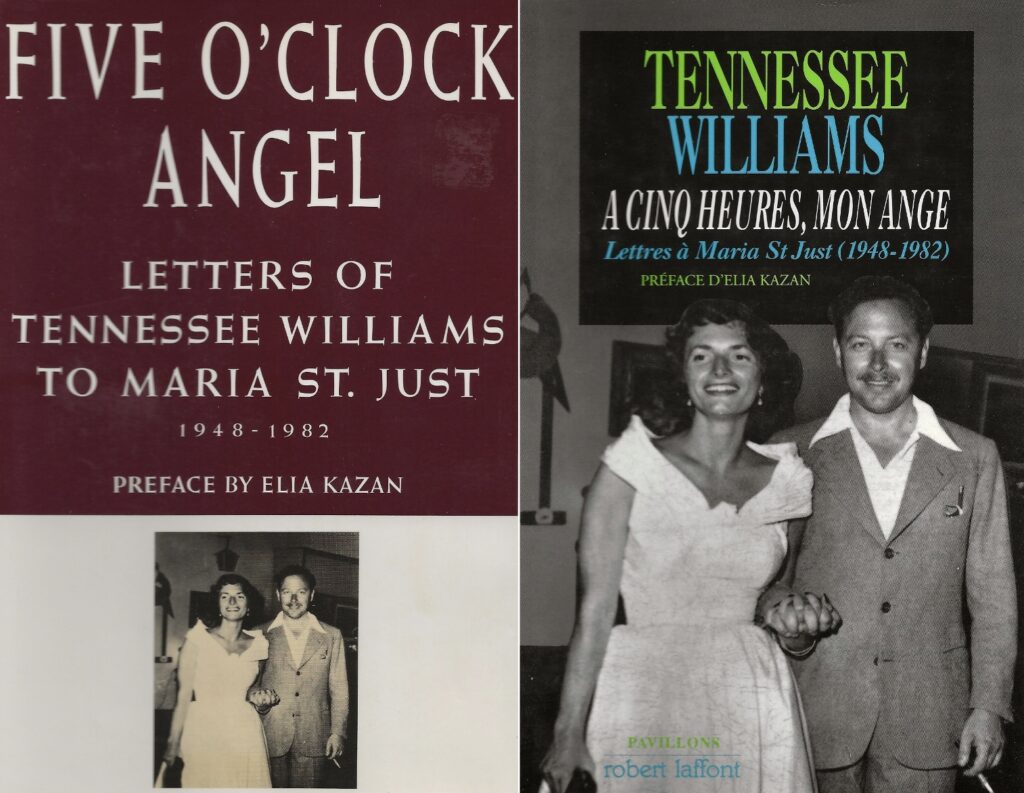

Au mois de novembre 1991, à l’occasion de la publication par les éditions Robert Laffont du recueil de lettres À cinq heures, mon ange, j’ai rencontré lady Saint Just à Paris. Elle m’a annoncé que la maison était vendue et prétendait ne pas savoir à qui.

Tennessee Williams voulait disparaître au large de Key West, comme son idole le poète américain Art Crane. Il avait ajouté un codicille à son testament : « À ma mort, mon corps devra être jeté d’un bateau, là où Art Crane s’est noyé. » [5]

Il est enterré à Saint Louis, Missouri, une ville qu’il détestait.

Saint Louis blues

Coincée entre le fleuve Missouri, à l’ouest, et le Mississippi, à l’est, Saint Louis est une citée triste qui a des bleus à l’âme : « … feeling tomorrow like a feel today… [6] »

Au centre commercial de l’Union Station (ancienne gare de chemin de fer transformée en galerie marchande), un café nommé « Key West » est décoré de photos de célébrités : quatre-vingt-dix-neuf clichés d’Ernest Hemingway pour un de Tennessee Williams. Parmi cette galerie de portraits : celui de Dakin Williams posant fièrement aux côtés de Marlon Brando. Le patron m’explique que Dakin, avocat à la retraite, paie ses ardoises dans les bars de Saint Louis avec des photos dédicacées de son frère. La tombe de Tennessee Williams ? Non, il ne sait pas où elle est. Un homme a repéré mon accent et m’annonce, tout content : « Saint Louis est une ville française ! » Si on veut… Le directeur de l’Adam’s Mark Hotel, le plus grand de la ville, est français. La banlieue se nomme Bellefontaine, Florissant, Crève-Cœur, Olivette, Bellerive, Frontenac, Des Pères… L’homme me donne son adresse pour que je lui envoie une carte postale de la Tour Eiffel. La tombe de Tennessee Williams ? Non, il ne sait pas où elle est.

Je sors du Key West, hèle un taxi devant l’Union Station. Le chauffeur, un afro-américain coiffé d’une casquette de base-ball crasseuse, s’étonne : « Vous êtes venue d’Europe pour chercher une tombe ? » J’acquiesce en souriant et lui tend la liste des cimetières. Il démarre, nous roulons. Je visite, il attend. Nous repartons. Le chauffeur s’inquiète, commence à s’ennuyer. Je le rassure en dollars et lui demande de continuer. À huit miles au nord de la ville se trouve l’immense Calvary Cemetery. J’indique au récalcitrant l’endroit sur la carte, il grogne un peu puis accélère.

Le Cimetière du Calvaire s’étend sur plusieurs hectares. Nous roulons à travers les allées, lentement, mais les stèles restent muettes, leurs inscriptions sont invisibles depuis la route, il faut faire le chemin à pied. Le chauffeur propose de m’aider. Il se gare, descend de la voiture, allume une cigarette et part en rajustant sa casquette. Je reste un moment sans savoir où aller quand, soudain, je me mets à courir moi qui ne courre jamais.

Dans la quinzième section, au bord d’un chemin goudronné, enfin IL apparaît :

TENNESSEE WILLIAMS

1911-1983

POET PLAYWRIGHT

THE VIOLETS IN THE MOUNTAINS HAVE BROKEN THE ROCKS! [7]

Sur l’autre face du monument funéraire, il est écrit tout simplement :

THOMAS LANIER WILLIAMS

26 mars 1911 – 25 février 1983

Tennessee Williams repose à un mètre de sa mère, Edwina (Estelle) Dakin Williams, décédée le 1er juin 1980 à l’âge de 96 ans. Sa sœur aînée tant aimée, Rose Isabelle, les rejoindra le 4 septembre 1996.

Épisode 2 – L’oiseau s’envole

Au début du XXème siècle, dans les États du sud des États-Unis, la majeure partie de la population, noire, vit toujours sous le joug d’une minorité blanche. Les propriétaires sont anglo-saxons (si possible), protestants (de préférence) et conservateurs (évidemment). Ils traitent leur nombreuse domesticité comme elle le mérite : la Bible dans une main, un revolver dans l’autre.

En 1905, le révérend Walter Edwin Dakin est nommé pasteur de l’église épiscopalienne Saint Paul à Columbus, Mississippi. Il s’y installe avec sa femme Rosina et sa fille Edwina Estelle. L’année suivante, Edwina, vingt-deux ans, rencontre Cornelius Coffin Williams de Memphis, Tennessee (un descendant de huguenots français).

Le premier juin 1907, Edwina écrit dans son journal : « Beaucoup d’hommes m’ont dit : Je vous aime, mais seulement trois : Voulez-vous m’épouser ? J’en épouse un lundi prochain. Fini. Adieu.[8] » Jeune femme de caractère, élégante et cultivée, distinguée, elle prend le nom d’un ancien sous-lieutenant de la guerre hispano-américaine devenu représentant de commerce, grand amateur de poker et d’alcool. Le couple passe sa lune de miel à Gulfport, petite station balnéaire sur le golfe du Mexique.

Deux ans plus tard, enceinte de son premier enfant, Edwina retourne à Columbus chez ses parents. Cornelius vient la voir de temps en temps, ils resteront séparés jusqu’en 1918.

Le 17 novembre 1909, Edwina Dakin Williams donne naissance à une fille baptisée Rose Isabelle. Le 26 mars 1911, dimanche des Rameaux, Rose a un petit frère baptisé Thomas Lanier.

En 1913, le révérend Walter Edwin Dakin, son épouse « Grande », sa fille « Miss Edwina » et ses deux petits-enfants – Rose et Thomas – s’installent à Nashville, Tennessee. Ils y restent deux ans. Après un bref passage à Canton, ils emménagent au cœur du delta du Mississippi, à Clarksdale, à quatre-vingt miles au sud de Memphis. C’est le temps du bonheur. Les belles inclinent leurs ombrelles devant les petits-enfants blonds du révérend, sages et charmants. On les appelle « le couple », ils sont inséparables.

Deux nouvelles de Tennessee Williams – L’Ange dans l’alcôve, (The angel in the alcove, 1943) et Grande (Grand, 1964) – rendent un hommage touchant au « poème vivant » que fut leur grand-mère : « Nous l’appelions Grande (…) Elle était tout ce que nous connaissions de Dieu. » Née Rosina Maria Francesca Otte, de parents qui ont fait le voyage de Hambourg à Cincinnati au début du XIXème siècle, Grande est dure à la tâche, toute germanique dans ses efforts. Professeur de musique, elle enseigne le violon et le piano à sa petite fille, plus fragile qu’un pétale de rose. Thomas les écoute, charmé, bouleversé… Il est inquiet. Sa sœur saura-t-elle s’adapter à ce que l’on a coutume d’appeler réalité ?

« Une année, au moment de Noël, alors qu’elle était en train de décorer le sapin, elle prit l’étoile de Bethléem qui devait aller au sommet de l’arbre et la regarda attentivement :

— Est-ce que les étoiles ont réellement cinq branches ? demanda-t-elle (…)

— Mais non, lui dis-je très sérieusement, elles sont rondes comme la terre, et certaines plus grande que la terre (…)

Elle alla à la fenêtre pour regarder le ciel, qui était, comme toujours pendant l’hiver à Saint Louis, complètement obscurci par le brouillard.

— C’est facile à dire, dit-elle.

Et elle revint vers le sapin.[9] »

En 1918, le retour du père et l’adieu au Sud précipitent le destin de Thomas et la malédiction de Rose.

Elle était la meilleure d’entre nous, comprenez-vous ?

Juillet 1918, Cornélius Williams bénéficie d’une promotion au sein de la Compagnie Internationale de la Chaussure pour laquelle il était voyageur de commerce. Il est nommé à un poste sédentaire dans le Nord et exige de sa femme qu’elle quitte ses parents pour le rejoindre. Miss Edwina, enceinte de son troisième enfant, Rose et Tom arrivent donc à Saint Louis, ville industrielle en plein essor économique. Ils auront plusieurs adresses de Westminster à Arundel Place. Pendant ses quinze premières années, Thomas habitera dans plus de seize endroits différents (déménagements qui contribueront sans doute à sa future instabilité géographique).

En septembre 18, Tom entre à l’école élémentaire Eugene-Field. On se moque de son accent créole. De santé fragile, il est dispensé de sport, ce qui n’améliore guère sa popularité auprès des autres élèves. On le surnomme « Sissy » (petite sœur), un sobriquet que les Américains donnent aux garçons efféminés. Cornélius n’apprécie pas non plus à sa juste valeur la personnalité délicate de son fils, il ajoute aux railleries de ses camarades le surnom humiliant de « Miss Nancy ».

Le 21 février 1919, Edwina donne naissance à son troisième enfant : Walter Dakin. Grande accourt aussitôt de Clarksdale pour l’aider.

« Son arrivée signifiait pour nous (…) que s’apaisait la colère de mon père à l’égard du monde et de la vie, colère que lui, malheureux qu’il était, ne pouvait s’empêcher de passer sur ses enfants.[10] »

Cornelius est un homme violent. Sa femme comprend qu’elle a raté son mariage, donc sa vie, une seule alternative s’offrant à une jeune fille de bonne famille : faire un bon ou un mauvais mariage. Mauvaise pioche : Edwina a perdu. Elle n’a pas eu cette existence de rêve — à l’eau de rose — dont elle veut pour sa fille et fera tout, tout, pour que Rose y parvienne.

Aux petits appartements sinistres, aux crises d’éthylisme du père, aux difficultés financières (Cornelius perd beaucoup d’argent au poker) s’ajoutent, à partir de 1921, une série d’accidents de santé pour la mère.

Miss Edwina fait d’abord une fausse couche, puis, d’année en année, elle est hospitalisée plusieurs fois au grand désespoir de Rose qui se retrouve à la merci d’un père qui la terrifie. Car Thomas est parti.

En septembre 1929, Thomas Lanier Williams est entré à Columbia, l’université du Missouri.

C’est un élève moyen, effacé.

Il écrit une pièce – Beauty Is The World, inédite – récompensée par une « mention honorable » lors d’un concours d’art dramatique et fréquente une jeune fille, Esmeralda Mayes, qui deviendra Flora dans La Chose importante (The important Thing, 1945). Une autre nouvelle, Le Champ des enfants bleus (The Field of Blue Children, 1937), évoque elle aussi les années d’université, époque des fraternités d’étudiants, des cercles de poésie et des amitiés passionnées.

Le Champ des enfants bleus, premier texte publié sous le nom de Tennessee Williams en 1939 dans Story Magazine, raconte l’histoire de deux étudiants : Myra et Homer. Myra est fiancée au plus beau garçon de l’université, Homer est timide et solitaire. Il est amoureux de Myra mais n’ose pas lui parler. Intriguée, elle fait le premier pas. Il lui donne à lire les poèmes qu’il compose, il veut être écrivain. Elle aussi, à l’occasion, griffonne quelques lignes dans son journal. Une nuit, ils font l’amour au milieu d’un champ de petites fleurs bleues. Ils ne se reverront jamais. Myra épouse le plus beau garçon de l’université et cesse de s’intéresser à la poésie. Homer disparaît. Quelques années plus tard, un soir mélancolique, Myra revient sur le champ : « Elle avança rapidement parmi les fleurs, puis soudain, tomba à genoux, secouée par les sanglots. Elle pleura longtemps, pendant près d’une heure, puis elle se redressa, brossa soigneusement sa jupe et ses bas. (…) Elle savait que jamais elle ne referait une chose si ridicule.[11] »

La Chose importante est une merveille, l’une des plus belles nouvelles de Tennessee. Le soir d’un bal de printemps, dans un collège baptiste de jeunes filles, Flora et John sont poussés dans les bras l’un de l’autre par leurs professeurs. Les deux jeunes gens préfèrent discuter de religion et de littérature plutôt que de danser comme les autres étudiants. Ils cherchent avec ferveur un sens à leur existence :

« Qu’est-ce que c’est, la chose importante ?

— Je ne sais pas encore, dit Flora. Et c’est pour cela que je suis en vie, pour découvrir ce qu’est la chose importante.

(…) Ils n’essayaient plus de s’aider, mais seulement de se comprendre. Ils se savaient absolument séparés, absolument seuls l’un et l’autre. Mais ils n’étaient plus des étrangers.[12] »

Tandis que Thomas explore son talent, sa sœur développe phobies et obsessions.

Rose vit cloîtrée dans une société imaginaire sous l’autorité de sa mère, son désespoir dérange. Elle se met à employer des mots grossiers. Ses propos, qualifiés de « blablabla » par Miss Edwina, sont imprécis (pour ce que l’on en sait). Que racontait-elle exactement ? Que son père avait tenté de la violer, que son ventre la brûlait, qu’elle était « frappée de la malédiction qui afflige d’habitude une personne de sexe féminin. [13] » Miss Edwina la conduit de médecin en médecin avec un seul objectif : lui imposer le silence. Elle veut que sa fille se taise et redevienne la jolie blondinette à marier à un riche héritier. Un planteur, de préférence ; anglo-saxon, protestant et bien né. Au pire, un Irlandais, même s’il est catholique, à condition qu’il ait « la tête sur les épaules ». Edwina se lamente et supplie : « Faites n’importe quoi ! Ne la laissez pas parler comme ça ! »

Ils vont faire n’importe quoi.

En 1937, Rose Isabelle Williams, vingt-huit ans, est hospitalisée pour une opération terrible appelée lobotomie préfrontale (opération neurochirurgicale consistant à sectionner des fibres nerveuses à l’intérieur du cerveau). Elle fait partie des premières victimes à se soumettre à l’abjecte expérience : l’intervention sera gratuite, ce qui achève de décider Miss Edwina qui donne sa bénédiction aux chirurgiens.

En 1937, Rose Isabelle Williams, vingt-huit ans, est hospitalisée pour une opération terrible appelée lobotomie préfrontale (opération neurochirurgicale consistant à sectionner des fibres nerveuses à l’intérieur du cerveau). Elle fait partie des premières victimes à se soumettre à l’abjecte expérience : l’intervention sera gratuite, ce qui achève de décider Miss Edwina qui donne sa bénédiction aux chirurgiens.

Désormais Rose aura vingt-huit ans, Thomas vingt-six, et elle redoutera les colères de « cet homme, Cornelius Williams ».

En 1957, Tennessee Williams a quarante-six ans, il est riche et célèbre. Comme chaque semaine, il va rendre visite à sa sœur dans l’État de New York où elle est internée. Rose lui donne un billet de dix dollars : « Tom, je sais que tu veux devenir poète et je crois en toi. J’ai économisé un peu d’argent et j’espère que ça aidera les choses à être un peu plus faciles. Il te suffit d’être patient, je sais que de bonnes choses sont devant. Souviens-toi toujours que je crois en toi.[14] »

La vie s’est arrêtée pour Rose qui ne s’épanouira jamais, les pétales de son avenir confisqué resteront repliés dans son cœur, personne n’en connaîtra la couleur. Quant à Thomas, les ailes qui lui poussent dans le dos la nuit, quand il écrit, l’emporteront bientôt out in the world.[15] Mais où qu’il aille, aussi haut qu’il s’envole, sa sœur sera toujours là.

« De temps en temps, le plus souvent en arrivant dans une ville nouvelle avant d’y avoir trouvé des compagnons, je sens s’amollir ma carapace de dureté. Une porte s’ouvre doucement et je n’y peux rien. (…) Je retiens mon souffle et tout à coup (…) m’apparaît le visage de ma sœur – et elle habite ma nuit. [16] »

L’oiseau s’envole

La Louisiane est un pays de bayous et de vaudou. Des petites poupées transpercées d’épingles sont cachées un peu partout. Ici, les faits n’existent pas. On ne témoigne pas d’un événement, on raconte une histoire.

Lorsqu’en 1938 Thomas Lanier Williams monte dans le bus qui va de Saint Louis à New Orleans, il sait qu’il vend son âme au diable. Il change de nom pour laisser son enfance derrière lui — Adieu Thomas ! Bonjour Tennessee ! — et se lance avec enthousiasme dans sa nouvelle vie. La ville l’enchante : « La Nouvelle Orléans m’a pourvu en matériel plus que toute autre partie du pays », rappellera-t-il souvent.

Programme du « Tennessee Williams Literary Festival » qui s’est tenu en mars 1992 au Petit Théâtre du Vieux Carré, à la Nouvelle Orléans.

En 38, Tennessee Williams paie ses trois dollars de loyer par semaine en servant des pintes dans le Vieux Carré ou en distribuant des billets d’entrée pour les clubs de jazz. Il écrit En Souvenir d’une aristocrate (In memory of an aristocrat, 1940). La nouvelle raconte l’histoire d’Irène, une artiste bohème, qui vit dans une chambre-cabine sur Bourbon Street. Elle a tagué sur les murs de son studio : « Il n’y a qu’une seule aristocratie, c’est l’aristocratie des âmes passionnées » et veut « ouvrir les bras, les longs bras accueillants de (son) art, pour étreindre le monde entier.[17] »

Au mois de février 1939, le Theater Group de New York lance un appel d’offres en s’engageant à produire la pièce qui sera choisie. Tennessee envoie cinq pièces courtes regroupées sous le titre American Blues. L’âge limite pour participer au concours est de vingt-cinq ans ? Qu’importe ! Thomas, qui en a déjà vingt-huit, se rajeunit de trois ans (d’où l’idée fausse selon laquelle Tennessee Williams serait née en 1914 et non en 1911). En attendant les résultats, il part pour la Californie avec un ami musicien, Jim Parrot.

Le 7 mars, les deux larrons arrivent à Los Angeles. Jim trouve un emploi dans une entreprise qui fabrique des avions pour l’armée. On craint la guerre en Europe et la main d’œuvre se fait rare, il est facile de se faire embaucher. Mais Tennessee n’est pas pris ; une cataracte est en train de se former dans son œil gauche, sa vue est trop mauvaise. Le seul job qu’il réussit à décrocher lui permet à peine de subsister : décapiter et plumer des pigeons seize heures par jour.

Le 20 mars, Molly Day Thacher, la femme d’Elia Kazan, membre du Theater Group, écrit à Tennessee Williams que les pièces qu’il a envoyées sous le titre American Blues ont obtenues un prix spécial de cent dollars. Dans la foulée, Molly recommande le débutant à l’un des plus grands agents littéraires des États-Unis : Audrey Wood, directrice de la prestigieuse International Famous Agency située au Rockefeller Center de New York.

Audrey n’a que six ans de plus que Tennessee, elle se conduira pourtant comme une mère avec lui. Robert Anderson, auteur de Thé et sympathie, s’en étranglait de jalousie : « … au milieu des années quarante, elle (Audrey) avait déjà depuis longtemps pris en charge ses finances personnelles, payait ses factures, répondait à son courrier (…) Tenn l’appelait souvent à de drôles d’heures, et elle accourait aussitôt à son secours… [18] » Il est vrai que Tenn ne saura jamais de combien d’argent il dispose en banque. C’est à Audrey qu’il demandera s’il peut s’offrir une nouvelle voiture, s’il a les moyens de partir en voyage ou s’il lui reste des droits d’auteur à toucher. Jusqu’à la fin des années soixante, il lui fera totalement confiance, puis il commencera à la soupçonner de ne pas bien gérer ses intérêts. En 1939, il a besoin d’elle. Cependant, au lieu de se hâter d’intégrer la plus grande agence littéraire des États-Unis, Tennessee met plusieurs semaines avant de signer son contrat, ce qui amuse énormément Audrey.

Le 30 juillet 1939, Tenn renvoie enfin son contrat signé. Il en a assez de la Californie, est impatient de se rendre à New York, mais manque de l’argent nécessaire pour faire le voyage. Il s’en plaint à Audrey qui lui envoie illico une avance sur ses droits équivalant au prix d’un billet d’autobus.

Le 25 août, Tennessee fait une escale à Taos, au Nouveau-Mexique, pour rencontrer Frieda, la veuve de D. H. Lawrence qu’il admire et auquel il veut consacrer une pièce. Fin septembre, enfin, il arrive à New York et loue une chambre sur la 108ème Rue Ouest (cinq dollars la semaine).

Au début de l’année 1940, Tennessee Williams reçoit une bourse de la Guilde Dramatique qui lui sera versée en mensualités de cent dollars pendant dix mois. Il prend une chambre au dixième étage du YMCA de la 63ème Rue Ouest, s’inscrit à un séminaire d’écriture organisé par la New School for Social Research, découvre les excursions nocturnes à Central Park, et fait la connaissance d’un jeune écrivain, originaire du Sud (Géorgie), de dix ans son cadet : Donald Windham. Leur amitié se prolongera bientôt en collaboration professionnelle et produira une correspondance abondante.

Les 9 et 10 février 1940, une pièce en un acte de Tennessee Williams intitulée The long Good Bye est montée pour la première fois à New York au sein de la New School for Social Research : « Vous dites au revoir tout le temps… chaque minute de votre vie. Parce que la vie, c’est ça. Juste un long long au revoir, d’une chose à l’autre. »

Après une succession de ruptures sentimentales, Thomas part pour le Mexique où il rencontre un couple qui comptera beaucoup pour lui, surtout elle : Jane et Paul Bowles.

(Cf. La Série Jane Bowles)

Tennessee s’installe quelque temps sur la Costa Verde, à Puerto Vallerta, au nord d’Acapulco. Il écrit la première version d’une nouvelle qui deviendra une pièce puis un film : La Nuit de l’Iguane. Le processus nouvelle/pièce/film se reproduira souvent et contribuera à la notoriété de Tennessee Williams.

En février 1941, après l’échec de Battle of Angels (version initiale de La Descente d’Orphée) au théâtre Wilbur de Boston, Tennessee Williams débarque à Key West avec Jim Parrot. Ils prennent une chambre au Trade Winds, une pension que tient la veuve d’un pasteur épiscopalien, Mrs. Cora Black. Tennessee y rencontre Marion Black Vaccaro, la fille de la maison. Elle a cinq ans de plus que lui, a été gouvernante avant de devenir une sympathique alcoolique, riche héritière d’une plantation de bananes. Quelques années plus tard, Maria Saint Just se souviendra de Marion en ces termes : « Je n’ai rencontré Marion Vaccaro, mieux connue sous le surnom de reine de la banane que deux fois. Les deux fois, elle était petite, blonde, grosse et soûle. » [19]

Tennessee Williams ne va pas bien. La cataracte de son œil gauche le rend à demi aveugle, il n’a plus un sou en poche, et il trime sur une énième version de Battle of Angels. « J’ai plongé dans une de mes névroses périodiques, écrit-il à Donald Windham, je les appelle les démons bleus et c’est comme d’avoir des chats sauvages sous la peau. C’est un trait de la famille Williams, je suppose. Ça a détruit l’esprit de ma sœur et rendu mon père alcoolique. Chez moi, ils prennent la forme d’orages intérieurs, qui se remarquent très peu de l’extérieur, mais qui créent un abîme sans fin entre moi et les autres, plus profond encore que l’abîme ordinaire consécutif au fait d’être homosexuel et artiste. C’est curieux, les différentes formes qu’ils prennent. Certains jours, quand j’ai du courage, je m’assois et les affronte et les écris. En ce moment, je ne peux parler que des symptômes parce que, si je les regardais de trop près, je sens qu’ils se jetteraient sur moi violemment. En ce moment, par exemple, tout contact avec les gens est comme un doigt salé caressant une plaie vive… [20]»

En septembre 41, Tennessee Williams retourne à La Nouvelle Orléans. Il fréquente l’Athletic Club où il observe deux personnages étranges qui lui inspireront une nouvelle : Le Masseur noir (Desire and The Black Masseur, 1946).[21] L’histoire d’Anthony Burns, petit employé effacé (« dans chaque mouvement de son corps, dans chaque inflexion de sa voix, chaque expression de sa physionomie, il y avait comme une excuse timide adressée au monde ») qui rencontre « l’instrument de son expiation » en la personne gigantesque et brutale d’un masseur noir. L’expiation étant « la soumission de soi-même à la violence d’un autre, avec l’idée de se laver ainsi soi-même de toutes ses fautes ». La faute, c’est-à-dire le désir, thème essentiel dans l’œuvre de Tennessee Williams. « Désirer, cela consiste à vouloir occuper un espace plus grand que celui qui nous est imparti. » Mais encore, confessait Tennessee : « Toute ma vie, j’ai été hanté par l’idée obsédante que désirer une chose ou l’aimer intensément, c’est se mettre en position vulnérable. »[22]

Le 7 décembre 41, l’attaque japonaise de Pearl Harbor provoque l’entrée des USA dans la Seconde Guerre mondiale. Tennessee Williams apprend que sa grand-mère est malade. Grande est à Saint Louis, chez sa fille, il la rejoint aussitôt.

En mars 1942, Tennessee retourne à New York afin de subir une deuxième opération de l’œil gauche. Pour gagner sa vie, il est serveur au Beggar’s Bar, à Greenwich Village. Il y rencontre Olive Leonard, grande allumée devant l’Éternel, qui sera le modèle de Moïse dans Une femme nommée Moïse (Moïse and The World of Reason, 1975).

Le 2 juin 42, la New School produit une pièce en un acte de Tennessee Williams, Propriété condamnée (This Property Is Condemned)[23] qui reçoit un vif succès. Mais Tennessee est déprimé. À la fin du mois, il descend à Key West rejoindre Marion Vaccaro. Puis il retourne à New York où il retrouve Donald Windham. Enfin, épuisé, il rentre à Saint Louis.

En avril 1943, Tenn confie à Donald : « Ici, la situation est bien pire que je ne l’avais imaginé. (…) Ils m’ont montré une lettre de Rose qu’ils considèrent comme encourageante, alors qu’elle écrit que j’ai de la chance d’être toujours en prison pendant que des hordes de gens affamés hurlent aux portes de la ville…[24] »

Le mois suivant, Tennessee Williams reçoit un coup de téléphone de son agent Audrey Wood : elle vient de lui décrocher un contrat de six mois avec la Metro-Goldwyn-Mayer.

Épisode 3 : L’oiseau couronné

La période est prospère pour les studios d’Hollywood et, depuis les années trente, beaucoup d’écrivains sont sollicités par les majors : William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck…

En mai 1943, Tennessee Williams arrive à Los Angeles. Il loue un appartement à Santa Monica où il rencontre Christopher Isherwood (écrivain d’origine britannique naturalisé américain). Cependant, au lieu de travailler sur des scénarios qui ne l’intéressent pas (pour lesquels il est payé deux cent cinquante dollars par semaine, une somme importante à l’époque), Tennessee se consacre à son nouvel opus : La Ménagerie de verre, qu’il propose à la MGM. Celle-ci refuse catégoriquement : elle a déjà tourné Autant en emporte le vent et ne veut plus produire de film « sudiste » pendant au moins dix ans.

Vexé, déçu, Tenn ne remet plus les pieds aux Studios.

Le 9 août, son contrat est rompu.

Tennessee Williams se fait l’ami des vagabonds qui dorment sur la plage de Santa Monica et lit Carl Gustav Jung. Malgré sa déconvenue, il se sent fort et décidé : il gagnera suffisamment d’argent pour « construire une vie libre » — autrement dit sans peur et sans reproche — et sortir sa sœur de « la fosse aux serpents » (ainsi que Tennessee nommait l’Institution psychiatrique).

En décembre 43, il est à Saint Louis pour les fêtes de fin d’année. Tandis que son frère Dakin se prépare à partir en Chine avec l’armée, le 6 janvier 1944, Rosina Otte dite Grande succombe à une hémorragie pulmonaire. Tennessee n’assiste pas aux funérailles : ce jour-là, il se fait opérer pour la troisième fois de l’œil gauche.

Le 26 décembre 1944, La Ménagerie de verre est créée au théâtre Civic de Chicago. L’actrice Laurette Taylor contribue au génie de la pièce en interprétant de façon éblouissante le rôle d’Amanda Wingfield. Claudia Cassidy (dans le Chicago Daily Tribune) et Asthon Stevens (dans le Herald American) publient deux courtes critiques excellentes. À la mi-janvier 1945, la salle est comble tous les soirs. Le 2 mars, Tennessee écrit à sa mère pour lui annoncer qu’il lui cède la moitié de ses droits d’auteur. Jusqu’à la fin de sa longue vie, Edwina ne manquera plus jamais de rien. La pièce de théâtre qu’elle a inspirée, à son insu et sans l’admettre, lui rapportera des revenus considérables qui lui permettront d’obtenir ce dont elle rêve depuis longtemps : son indépendance financière.

Le 26 mars 45, Tennessee Williams fête ses trente-quatre ans avec la compagnie de théâtre qui part monter La Ménagerie à New York. Le 31, la première a lieu au Playhouse Theater. C’est un triomphe. Brooks Atkinson écrit dans le New York Times : « À compter de cette soirée, le théâtre américain ne sera plus le même. »

« Toute œuvre sérieuse est autobiographique » disait Tennessee Williams, The Glass Menagerie[25] l’est davantage encore — si possible. Pièce en un acte pour quatre personnages — Amanda Wingfield (la mère), Laura Wingfield (la fille), Tom Wingfield (le fils) et Jim O’Connor (le gentleman caller) – « l’action est un souvenir et n’a par conséquent rien de réel. » Le décor : un deux-pièces dans un quartier de Saint Louis « où vivent pêle-mêle ouvriers et petits-bourgeois ». Dans le salon, un vieux phono et une collection d’animaux en verre miniatures. Au mur, le portrait du père absent. Nous sommes dans l’entre-deux-guerres, avant la crise de 29 et la prohibition, à la grande époque du jazz, du swing, des dancings et du cinéma.

Tom, le fils, est aussi le récitant.

C’est lui qui se souvient de sa mère, Amanda, se rappellant les dimanches à Roche-Bleue lorsqu’elle était brillante et légère au milieu de tous ses « galants » : « Parfois, on manquait de chaises tellement ils étaient nombreux. Il fallait envoyer le nègre chercher des pliants au presbytère (…) Parmi eux, il y avait quelques-uns des jeunes planteurs les plus en vue du Delta du Mississippi… » Laura, la fille, n’a pas de chevalier servant, mais une ménagerie de verre qu’elle fait briller avec application.

Tom n’a qu’une idée en tête : s’enfuir pour écrire. Amanda le prévient : « Dès que ta sœur aura quelqu’un capable de prendre soin d’elle, dès qu’elle sera mariée, indépendante, qu’elle aura un foyer, alors tu seras libre d’aller où cela te chantera, sur terre, sur mer, comme le vent te poussera. Mais en attendant, tu te dois de veiller sur ta sœur. »

Alors, Tom invite Jim à dîner. Amanda, surexcitée, s’affaire pour le recevoir. Laura reconnaît en Jim l’adolescent qu’elle a aimé, une année, sur les bancs du collège. Jim était très gentil, il l’appelait « Bengali ». Amanda exulte, pleine d’espoir.

Laura se détend, elle se surprend même à danser avec Jim. Mais le maladroit jeune homme se cogne à la table sur laquelle est posé l’animal en verre préféré de Laura : une licorne.

Le bibelot tombe, la corne se brise :

« Il est cassé ? demande Jim.

— Non, répond Laura, il est devenu comme les autres chevaux (…) je m’imaginerai qu’il a subi une opération. Qu’on lui a enlevé sa corne pour qu’il n’ait plus l’impression d’être un phénomène. »

Les deux jeunes gens s’embrassent et aussitôt Jim se rend compte qu’il vient de commettre une erreur. Il avoue à Laura qu’il est amoureux d’une autre fille, qu’il va bientôt se marier.

Laura est bouleversée, Amanda effondrée, Tom s’en va sur la pointe des pieds. « C’est ça ! maintenant que, grâce à toi, nous nous sommes ridiculisées, tu vas au cinéma – lui crie sa mère. Tous nos efforts, tous les préparatifs, tous les frais. Le nouveau lampadaire, la carpette, la robe de Laura. Et tout cela pour quoi ? Pour recevoir le fiancé d’une autre fille. Va au cinéma, ne t’inquiète pas de nous, de ta mère abandonnée, de ta sœur infirme, sans mari, sans travail. Que rien ne vienne troubler ton plaisir égoïste, surtout. Va, va, va au cinéma. »

L’oiseau couronné

Tennessee Williams bouge tout le temps, Audrey Wood ne sait jamais où le joindre.

Paul Bowles en témoigne : « Il était plus impatient de partir de là où il était que d’aller n’importe où ailleurs. »[26] Quant à Elia Kazan, il écrit : « Tennessee Williams, à ma grande tristesse, se perdait à faire la navette entre tous les endroits chics de la planète. L’argent que son énorme succès lui avait apporté l’avait conduit à vivre sur un mode qui étouffait son talent. Il aurait bien mieux fait de rester dans son Sud natal, cette partie du monde où il se sentait mal à l’aise, voire indigné, d’être considéré comme un outsider. »[27] « Et moi qui perds mes affaires où que j’aille, qui tremble dans les avions, qui avale force pilules roses, qui ai des rendez-vous dangereux avec des inconnus ramassés dans la rue, et ainsi de suite »[28] commentait Tennessee à propos de ses insatiables voyages.

En avril 1947, Tennessee Williams est à New York pour rencontrer Irene Mayer Selznick, fille du Mayer de la MGM, épouse de David O. Selznick (producteur d’Autant en emporte le vent – nous y revoilà !) Elle est intéressée par la nouvelle pièce de Tennessee intitulée, pour le moment, The Poker Night, et voudrait qu’Elia Kazan en assure la mise en scène.

Après une escapade à Provincetown, Tennessee et son ami Pancho partent en Californie avec Elia Kazan chez Irene Selznick. L’auteur, la productrice et le metteur en scène s’accordent sur les deux premiers rôles : Jessica Tandy sera Blanche DuBois et Marlon Brando, Stanley Kowalski. À la suite d’une lecture de son rôle par le comédien charismatique, Tennessee téléphone à Audrey : « C’est un Stanley envoyé par Dieu ! »

Tenn et Pancho sont invités dans des soirées privées où crépite tout le gratin hollywoodien. Tennessee a la joie de rencontrer l’une des actrices qu’il admire le plus : Greta Garbo. Il écrit à Donald Windham : « Elle est toujours très belle. Elle boit de la vodka pure et dit qu’elle aimerait faire un autre film dans un rôle ni homme ni femme. »[29]

Les répétitions du Tramway commence à l’automne 47, à New York, sous la direction d’Elia Kazan.

Au comble de l’angoisse, Tennessee est persuadé qu’il est mourant et que c’est sa dernière pièce. Il rompt avec Pancho.

Dakin Williams, devenu avocat, rédige le contrat de séparation de leurs parents : Edwina et Cornelius ne se reverront plus.

La première d’Un tramway nommé Désir a lieu le 3 décembre 1947 au théâtre Barrymore de New York. Le public applaudit à tout rompre pendant plus d’une demi-heure, c’est un triomphe. Les critiques sont excellentes. La pièce remporte le prix du New York Dramatic Critics’ Circle, le prix Pulitzer et le prix Donaldson – première œuvre de l’histoire du théâtre américain à cumuler les trois trophées. Tennessee offre l’argent du Pulitzer à l’université du Missouri. Tennessee Williams a toujours été d’une grande générosité : il distribuait sa richesse sans compter.

À Kazan, qui hésitait encore à monter la pièce quelques mois auparavant, Tennessee avait écrit : « C’est une tragédie dont le but, très classiquement, est de produire une catharsis à base de pitié et de terreur, et, pour obtenir ce résultat, Blanche doit finalement gagner la compréhension et la compassion du public. Mais tout cela sans présenter Stanley comme un scélérat. C’est une chose (l’incompréhension) et non une personne (Stanley) qui la détruit à la fin. »[30]

A Streetcar Named Desire se passe dans le Vieux Carré de La Nouvelle Orléans. On entend de la musique jazz, l’atmosphère est humide et chaude. Le décor : un appartement séparé en deux par un rideau. Blanche DuBois échoue chez sa sœur Stella, mariée à un ouvrier d’origine polonaise : Stanley Kowalski.

Acte I, scène 1, Blanche raconte à Stella comment elles ont perdu Belle-Rêve, leur propriété familiale, et comment ont disparu un à un les membres de leur famille : « Tu arrivais juste à temps pour l’enterrement, Stella !… C’est beau, un enterrement, comparé à la mort. C’est calme, un enterrement (…) Oui ! accuse-moi ! Regarde-moi en pensant que j’ai tout abandonné ! (…) Où étais-tu, toi ? Au lit avec ton Polack ! »

Blanche se révolte contre la sensualité de sa sœur, en écho aux paroles d’Amanda, dans La Ménagerie de verre, furieuse après son fils : « Ne vient pas me parler d’instinct ! L’instinct est une chose dont il faut se dégager. Qu’il faut laisser aux animaux. Un homme, un chrétien qui a atteint l’âge de raison, ne veut pas de l’instinct. »

Acte II, scène 1, Blanche raconte à Mitch, un brave type, ami de Stanley, comment elle a perdu l’homme qu’elle aimait – un poète homosexuel, son mari. Le jour où elle a appris la vérité sur les « penchants » de son époux, elle s’est moquée de lui en criant son dégoût. Aussitôt après, il s’est tiré une balle dans la bouche.

Acte II, scène 1, Blanche raconte à Mitch, un brave type, ami de Stanley, comment elle a perdu l’homme qu’elle aimait – un poète homosexuel, son mari. Le jour où elle a appris la vérité sur les « penchants » de son époux, elle s’est moquée de lui en criant son dégoût. Aussitôt après, il s’est tiré une balle dans la bouche.

Acte III, scène 4, Stella regarde Blanche s’en aller au bras d’un médecin psychiatre qui l’emmène faire un voyage dont elle ne reviendra pas. La figure de Rose, une fois encore, plane au-dessus de la scène. Blanche tend la main à son destin en prononçant cette réplique superbe : Whoever you are, I have always depended on the kindness of strangers (« Qui que vous soyez, j’ai toujours dépendu de la gentillesse des étrangers. »)

En février 1948, Tennessee Williams est à Rome où il fait la connaissance de Truman Capote et de Gore Vidal, écrivains américains avec lesquels il sympathise. C’est la dolce vita. Tennessee oublie qu’il est mourant et se laisse aller aux délices de la Ville Éternelle.

En avril 48, des élections menacent la tranquillité de la communauté américaine qui s’enfuit, effrayée par une éventuelle victoire des communistes italiens. Tennessee s’en réjouirait plutôt ; pour une fois, il ne s’envole pas.

En juin, il a rendez-vous à Londres où le metteur en scène et acteur britannique John Gielgud travaille à la production anglaise de La Ménagerie de verre. Au cours d’une réception, Tennessee Williams rencontre Maria Saint Just : « J’ai remarqué un homme petit, assis sur un canapé – raconte-t-elle. Il avait une chaussette bleue à un pied et une rouge à l’autre (…) Il m’a regardée avec ses yeux bleus, a rougi et m’a demandé : Par qui avez-vous été élevée ?

— Par ma grand-mère, lui ai-je répondu. Il a répliqué, rêveur : Moi aussi, c’est ma grand-mère qui m’a élevé. »[31]

En juillet, Tennessee est à Paris, hôtel de l’Université. Il fait la connaissance de Jean Cocteau qui veut monter le Tramway. Lorsqu’en 1950 l’auteur assistera à une représentation de sa pièce avec Arletty (!!!) dans le rôle de Blanche DuBois, c’est peu dire qu’il n’appréciera pas : « Je ne comprends pas pourquoi Jean Cocteau a truffé ma pièce d’autant de gros mots (…) Je ne crois pas qu’il suffise de placer un Frigidaire dans le décor et de faire parler les personnages comme le public pour donner une impression de vie. »[32]

La première londonienne de La Ménagerie de verre a lieu le 28 juillet 1948 au théâtre Haymarket, sous la direction de John Gielgud. Edwina et Dakin Williams débarquent d’Amérique, Audrey Wood les accueille en grande pompe à l’hôtel Savoy. Mais Tennessee n’est pas là. Il est resté à Paris, il ne viendra pas. Il écrit une lettre d’excuses à Helen Hayes (qui joue le rôle d’Amanda), dans laquelle il se plaint à la manière du personnage sur lequel il est en train de travailler, Alma Winemiller, l’héroïne d’Été et fumée : « J’ai mes crises !… J’ai le cœur nerveux, vous voyez ? » Et, à propos des médicaments qu’il consomme comme des bonbons : « Ils sont d’une infinie miséricorde (…) Le n° sur la boîte est le 96814. J’aime à penser que c’est la ligne directe de Dieu. »

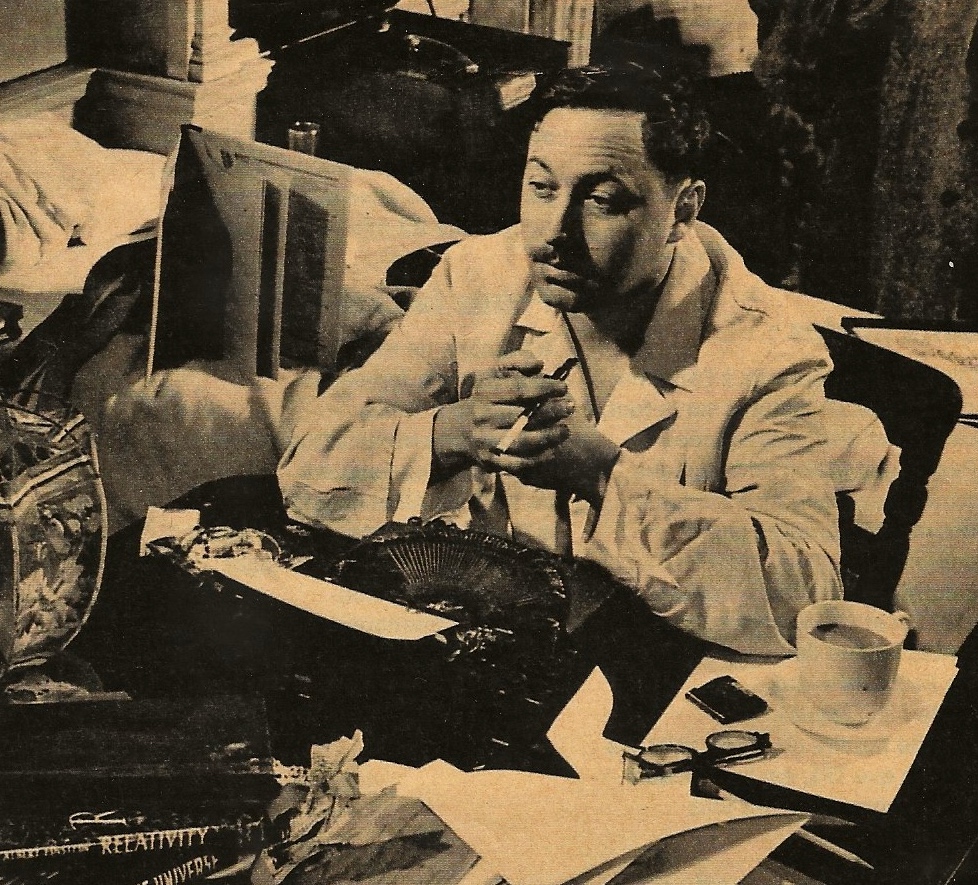

Tennessee a un mode de vie épuisant qui n’a pas changé depuis qu’il écrivait à Donald Windham, en juillet 1943 : « … le café du matin, qui, avec le courrier du matin, constitue le plus chaud et le plus brillant des moments de la journée, celui où sort la plus belle partie de la personnalité. »[33]

Son café, il le prend à l’aube. Noir, fort, sans sucre. À partir de onze heures, il enchaîne avec du gin ou du Martini. À table, il boit du vin rouge et ponctue ses après-midi avec des cocktails de pilules et de whisky. La nuit, il sort et boit encore. Tous les moyens sont bons pour se stimuler, continuer à travailler, au risque de se détruire – ce qui le plonge dans une terreur profonde.

Tennessee Williams écrit « avec un sentiment d’appréhension, avec une hâte fiévreuse et aveugle »[34], comme s’il craignait d’être incapable d’aller jusqu’au bout.

La première new-yorkaise d’Été et fumée (Summer and Smoke) a lieu le 6 octobre 48 au Music Box Theater, sous la direction de Margot Jones. Musique de Paul Bowles. Deux invités d’honneur applaudissent à tout rompre : Carson McCullers, à qui la pièce est dédiée, et Frank Merlo, que Tennessee a retrouvé par hasard dans les rues de New York (ils s’étaient rencontrés un an plus tôt, à Provincetown, alors que Tenn était encore en couple avec Pancho).

La première new-yorkaise d’Été et fumée (Summer and Smoke) a lieu le 6 octobre 48 au Music Box Theater, sous la direction de Margot Jones. Musique de Paul Bowles. Deux invités d’honneur applaudissent à tout rompre : Carson McCullers, à qui la pièce est dédiée, et Frank Merlo, que Tennessee a retrouvé par hasard dans les rues de New York (ils s’étaient rencontrés un an plus tôt, à Provincetown, alors que Tenn était encore en couple avec Pancho).

Frank Merlo est un ancien marin d’origine sicilienne, né dans le New Jersey. Petit, trapu, il a une mâchoire proéminente qui inspire à Maria Saint Just, la reine du surnom, le sobriquet de « petit cheval ».

Il sera le grand amour de Tennessee Williams.

En novembre 48, Tennessee Williams retourne à Saint Louis. Pour la première fois depuis dix ans, il va voir sa sœur à Farmington où elle est internée avec la ferme intention de la sortir de là. Mais Rose a besoin de soins médicaux constants et il n’est pas question de la libérer. Tel un chevalier revenant vainqueur du combat, fort de sa notoriété et de son excellente situation matérielle, Tennessee pensait qu’on la lui confierait. Il est dévasté.

En décembre, Tenn et Frankie partent en voyage de noces en Italie. Ils s’arrêtent à Tanger chez les Bowles.

Tennessee écrit à Audrey qu’il faut absolument qu’elle fasse changer Rose d’établissement. Il a maintenant assez d’argent pour lui payer une institution confortable. Rose quitte Farmington pour Stony Lodge, Ossining, État de New York, où elle restera jusqu’à la fin de ses jours (en 1996).

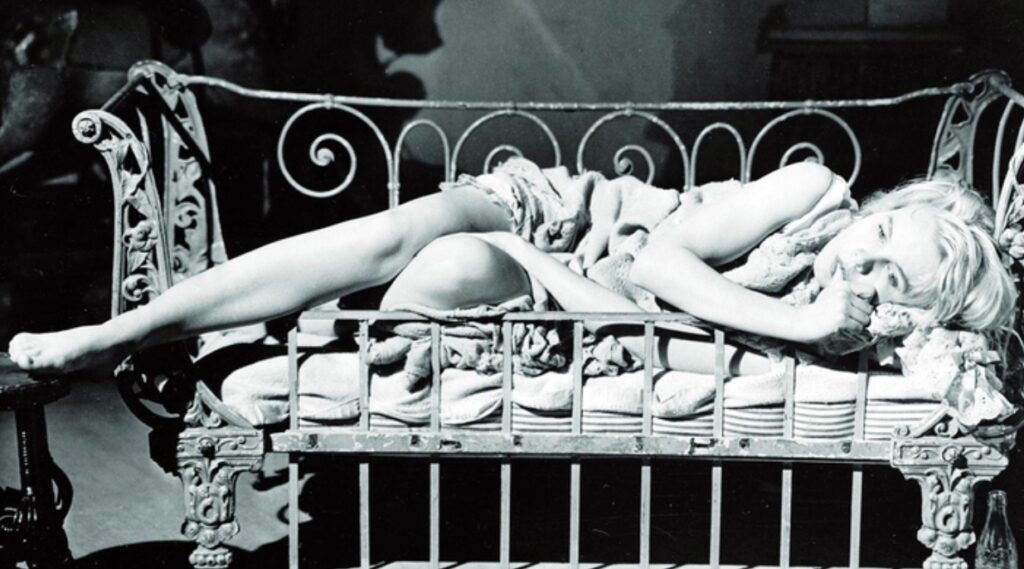

En mai 1949, Tennessee Williams et Frank Merlo sont à Londres pour rencontrer Laurence Olivier qui est sur le point de mettre en scène le Tramway, avec Vivien Leigh dans le rôle de Blanche DuBois. Tennessee n’en croit pas ses yeux : Vivien est Blanche. Trop, pensent certains.[35] Si la pièce, puis le film, ont contribué à la fragilité extrême de l’actrice, c’est une interprétation sublime qu’elle nous lègue dans le long métrage tourné par Elia Kazan en 1951.

En novembre 49, Tennessee loue pour la première fois la maison de Duncan Street, à Key West. Il s’y installe avec Frank et son grand-père. Ils y passent l’hiver.

À la fin de l’année, Tennessee Williams est le plus riche et le plus connu des auteurs dramatiques américains. Il a trente-huit ans. Il écrit à Donald Windham : « Je suis plus seul et plus perdu que jamais et, pourtant, je connais des centaines de gens nouveaux. Cette lettre a des airs de prière demandant compréhension ou pitié. La première est impossible et la seconde jamais désirée, mais les deux sont pourtant nécessaires. »[36]

Au début du mois de juin 1950, Tennessee et Frank dînent à Paris avec Anna Magnani et Carson McCullers.

Anna découvre avec enthousiasme le rôle principal de La Rose tatouée que Tennessee a écrit spécialement pour elle. Tenn et Frankie la suivent en Italie. D’abord en Sicile, à Taormina, puis à Rome, via Firenze. Tennessee retravaille La Rose en fonction des désirs d’Anna qui veut bien jouer le rôle au cinéma mais craint de l’interpréter sur scène, en langue anglaise. C’est Maureen Stapleton qui créera Serafina Delle Rose au théâtre. (Anna Magnani recevra un Oscar pour la version cinématographique de 1955.)

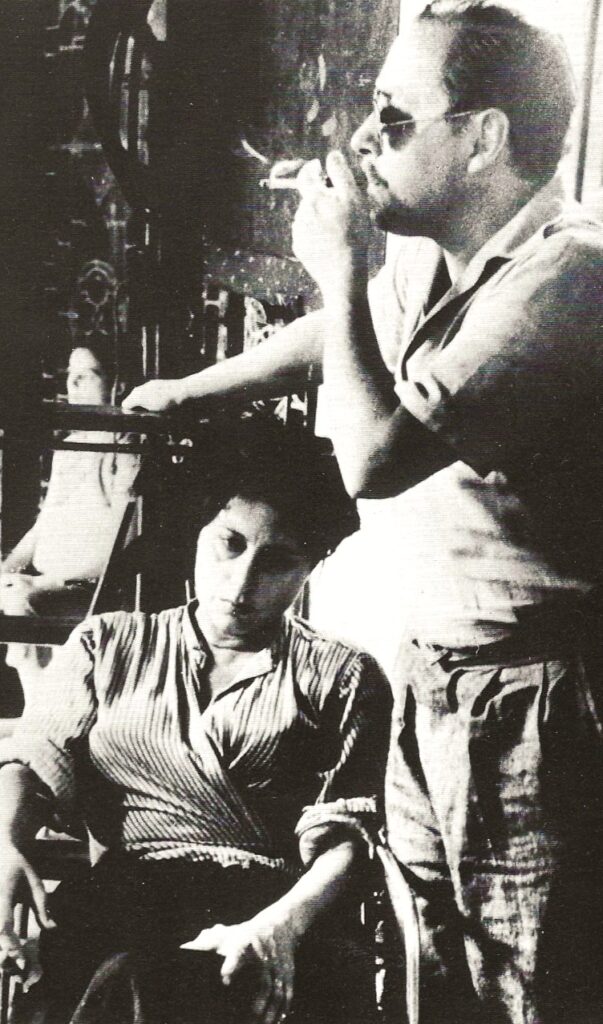

Anna Magnani et Tennessee Williams sur le tournage de « La Rose tatouée », in : « Anna Magnani » (Fabbri editori & Centre Georges Pompidou, 1989)

Tennessee est sous le charme d’Anna. Elle est de la race de ces « taureaux femelles » qui le fascinent tant. Entre eux s’établit un rapport tendre et complice. Dans un article, publié dans le magazine Life du 3 février 1961, Tennessee écrit : « MAGNANI ! Je mets le nom en capitales avec un point d’exclamation parce que c’est comme ça qu’elle avance (…) Dans une pièce pleine de gens, elle peut s’asseoir parfaitement immobile et silencieuse, et vous sentez encore la tension atmosphérique de sa présence, ça palpite et vrombit dans l’air comme un fil électrique dénudé sous tension. »

Dans ses Mémoires, Tennessee décrit Anna comme la femme la plus anticonformiste qu’il ait connue. Elle avait l’habitude de se lever en début d’après-midi : « Vers deux heures trente ou trois heures, le téléphone sonnait. Après le rituel Ciao Tenn ! elle demandait toujours Quel est le programme ? Elle me posait toujours cette question polie, bien que je la soupçonne d’avoir déjà décidé de ce que serait le programme (…) À huit heures, Merlo et moi débarquions chez elle, au dernier étage du Palazzo Altieri ; une bonne à l’air affolé nous faisait entrer au salon (…) Nous nous asseyions pour boire en l’attendant, parfois pendant près d’une heure (…) Enfin Anna, brillant d’animation et d’humeur expansive, s’engouffrait dans la pièce (…) Nous ne demandions jamais où nous allions dîner ; c’était un sujet sur lequel elle avait déjà statué, et son choix se révélait toujours parfait. Les patrons comme les garçons du restaurant l’accueillaient comme une reine (…) Après le café, Anna demandait un gros paquet de restes. » Alors commençait l’itinéraire de nuit à visiter tous les lieux où des chats errants et faméliques attendaient qu’Anna les nourrisse. Puis on allait boire un dernier verre via Veneto : « Anna ne buvait que du vin (…) elle émettait toujours des commentaires désolés sur mon goût pour le whisky. »

Dans ses Mémoires, Tennessee décrit Anna comme la femme la plus anticonformiste qu’il ait connue. Elle avait l’habitude de se lever en début d’après-midi : « Vers deux heures trente ou trois heures, le téléphone sonnait. Après le rituel Ciao Tenn ! elle demandait toujours Quel est le programme ? Elle me posait toujours cette question polie, bien que je la soupçonne d’avoir déjà décidé de ce que serait le programme (…) À huit heures, Merlo et moi débarquions chez elle, au dernier étage du Palazzo Altieri ; une bonne à l’air affolé nous faisait entrer au salon (…) Nous nous asseyions pour boire en l’attendant, parfois pendant près d’une heure (…) Enfin Anna, brillant d’animation et d’humeur expansive, s’engouffrait dans la pièce (…) Nous ne demandions jamais où nous allions dîner ; c’était un sujet sur lequel elle avait déjà statué, et son choix se révélait toujours parfait. Les patrons comme les garçons du restaurant l’accueillaient comme une reine (…) Après le café, Anna demandait un gros paquet de restes. » Alors commençait l’itinéraire de nuit à visiter tous les lieux où des chats errants et faméliques attendaient qu’Anna les nourrisse. Puis on allait boire un dernier verre via Veneto : « Anna ne buvait que du vin (…) elle émettait toujours des commentaires désolés sur mon goût pour le whisky. »

De son côté, La Magnani regarde l’écrivain avec des yeux attendris : « Tennessee est comme un enfant : il est innocent comme un bébé et il a un cœur d’or. C’est un homme intelligent avant d’être un intellectuel. »

Fin janvier 1952, Tennessee Williams achève une énième version de Camino Real. La pièce est dédiée à Elia Kazan. Tennessee voudrait que celui-ci la mette en scène mais, sous la pression du maccartisme, « Gadg » a dénoncé ses amis communistes d’Hollywood. Pour l’heure, le délateur préfère se faire oublier.

Tenn et Frankie descendent à Key West dans la maison de Duncan Street qu’ils agrémentent d’une piscine, d’un studio réservé aux heures matinales d’écriture et d’un kiosque baptisé The Jane Bowles Summer House. Pendant ce temps-là, Un tramway nommé Désir remporte quatre Oscars à Hollywood (dont celui de la meilleure actrice pour Vivien Leigh).

Le 24 avril 52, la reprise d’Été et Fumée au Circle in the Square, à New York, avec Geraldine Page dans le rôle d’Alma Winemiller, dans une mise en scène de José Quintero, remporte un immense succès.

Le 28 mai, Tennessee Williams et Carson McCullers sont élus membres à vie du National Institute of Arts and Letters.

En juin, Tennessee et Frank voyagent en Europe. D’abord à Paris, puis à Rome où ils retrouvent La Magnani.

En octobre, Tenn offre un chien à Frankie : Mister Moon, le premier d’une longue série de bulls anglais. Ils passent la soirée de Halloween chez Jane Bowles, qui occupe momentanément un appartement à New York, puis descendent à Key West pour célébrer Noël et la nouvelle année avec le révérend et Miss Edwina.

Camino Real

La première new-yorkaise de Camino Real, finalement mise en scène par Elia Kazan, a lieu au théâtre National le 19 mars 1953. Dans l’ambiance hystérique du maccartisme, la pièce est accusée d’être antiaméricaine, trop abstraite, décousue, poétique, symboliste et, surtout, dépourvue de conclusion. Malgré une bonne critique du fidèle Brooks Atkinson, Camino Real s’interrompt après soixante représentations.

Tennessee Williams, effondré, s’enfuit à Key West. Dans un article publié par le New York Times du dimanche 15 mars, il écrivait : « Plus que n’importe quel autre travail que j’ai fait jusqu’à présent, cette pièce m’est apparue comme la construction d’un autre monde (…) Mon désir était de donner au public mon propre sens de quelque chose de sauvage et de non restrictif qui coule comme l’eau dans les montagnes, ou les nuages qui changent de forme dans le vent, ou la continuelle dissipation et transformation des images d’un rêve (…) Je n’ai jamais pensé une seule minute que la pièce pourrait paraître obscure et confuse à qui que ce soit (…) Mon attitude est intransigeante. Je continue à ne pas être d’accord avec le fait qu’elle ait besoin d’une explication. »

Kazan pensait quant à lui : « Camino Real est une pièce imparfaite mais très belle, c’est une lettre d’amour à ceux que Williams aimait le plus : les romantiques, ces innocents devenus les victimes de notre civilisation d’affaires. »

Camino Real se passe dans un pays d’Amérique latine non précisé, « il n’y a pas d’oiseaux sauvages dans ce pays, mis à part quelques oiseaux sauvages domestiqués et mis dans des cages. » Elle met en scène trente-neuf personnages, parmi lesquels : Casanova, le baron de Charlus, Marguerite Gautier, lord Byron, Don Quichotte et Sancho Panza… Le rideau se lève sur un port qui ressemble à Tanger, La Havane, Vera Cruz, Casablanca, Shanghai et La Nouvelle Orléans réunis. Côté jardin, le quartier chic avec l’hôtel Siete Mares (« Sept Mers ») ; côté cour, le quartier gitan. Le premier personnage à entrer en scène est Don Quichotte, il dit : « Le bleu est la couleur de la distance ! » Et le ton est donné.

Camino Real est, comme la vie, « une question sans réponse, mais continuons à croire à la dignité et à l’importance de cette question. »

La Chatte sur un toit brûlant

Le 14 février 1955, le révérend Walter Edwin Dakin meurt au Barnes Hospital de Saint Louis à l’âge de quatre-vingt-dix-sept ans.

La première new-yorkaise de La Chatte sur un toit brûlant (dédiée à Audrey Wood), a lieu au théâtre Morosco le 24 mars suivant dans une mise en scène d’Elia Kazan. Ben Gazzara tient le rôle de Brick Pollitt et Barbara Bel Geddes (future mère de J. R. et Bobby Ewing dans la série Dallas…) celui de Maggie la Chatte. Burl Ives incarne déjà Big Daddy (comme dans le film de Richard Brooks). C’est un succès immédiat. La pièce remporte le New York Drama Critics’ Circle Award et le prix Pulitzer. C’est l’œuvre de Tennessee Williams qui se jouera le plus longtemps sur scène.

Malgré l’immense succès de la pièce et, plus tard, du film de Richard Brooks, Tennessee n’est pas content. Il n’a pas aimé la mise en scène de Kazan et détestera l’adaptation cinématographique de Brooks. Il se sent trahi.

En considérant le « cadeau » du jeune couple au vieil homme (Maggie et Brick annonce à Big Daddy, mourant, qu’ils attendent un enfant) comme un happy end sans ambiguïté, ils ont escamoté le dégoût que cette histoire inspirait à son auteur. Dans l’esprit de Tennessee, aucun des personnages n’est sympathique : Brick, le lâche, qui a eu honte des sentiments de son ami Skipper à son égard ; Maggie, qui se bat comme une tigresse pour rester la femme d’un homme qui ne l’aime pas ; Big Daddy qui préfère son fils cadet, plus beau et plus doué ; Big Mamma qui ne voit rien, n’entend rien, et vit dans l’ombre d’un mari qui la méprise ; et, évidemment, Gooper et sa femme Edith, qui font des enfants comme on achète des actions en bourse.

Le message n’était pas : faites des enfants pour faire plaisir à vos parents, mais : affrontez toujours la vérité, ne la dissimulez jamais. Le secret ne protège pas, il empoisonne.

En avril 55, Tennessee Williams est à Key West avec Frank, Carson McCullers et Françoise Sagan. Celle-ci se souvient de leur première rencontre : « Arriva donc un homme bref, avec des cheveux blonds, des yeux bleus et un regard amusé, qui était depuis la mort de Whitman et reste à mes yeux le plus grand poète de l’Amérique. Il était suivi d’un homme brun, l’air gai (…) nommé Franco (…) Derrière eux, une femme grande et maigre dans un short, des yeux bleus comme des flaques, un air égaré, une main fixée sur des planchettes de bois, cette femme qui était pour moi le meilleur écrivain, le plus sensible en tout cas de l’Amérique d’alors : Carson McCullers. Deux génies, deux solitaires que Franco tenait par le bras, à qui il permettait de rire ensemble, de supporter ensemble cette vie de rejetés, de parias, d’emblèmes et de rebuts qu’était alors la vie de tout artiste, de tout marginal américain. »[37]

À la mi-juin, Tennessee part en Europe – sans Frank.

À l’automne, il retourne à New York pour travailler au scénario de Baby Doll (d’après deux pièces courtes : 27 Remorques pleines de coton et Le Long séjour interrompu) qu’Elia Kazan doit réaliser. Le tournage va commencer et Gadg exige de Tenn qu’il rejoigne l’équipe du film à Benoît, Mississippi.

Tennessee refuse de mettre les pieds dans un État qui persécuté les Noirs et les Pédés. Kazan est fâché.

Baby Doll (La poupée de chair) sort sur les écrans américains le 18 décembre 1956 (avec Karl Malden dans le rôle d’Archi Lee, Carroll Baker dans le rôle-titre et Eli Wallach dans celui de Silva Vaccaro). Le film est aussitôt condamné par The National Legion of Decency (La Ligue pour la Vertu). Aux États-Unis, les années cinquante ont connu, outre le maccartisme, un code de censure cinématographique très strict : le code Hayes (des hommes d’églises s’installaient à l’entrée des cinémas pour noter le nom des paroissiens qui allaient voir les films réprouvés par la morale).

Baby Doll raconte l’histoire d’une jeune fille de vingt ans qui s’est mariée avec un homme qui la dégoûte pour faire plaisir à son père mourant. Elle refuse de coucher avec son époux, mais tombe amoureuse d’un teigneux, Silva Vaccaro, un étranger qui, avec ses nouvelles méthodes de production et d’exploitation du coton, a mis en faillite tous les petits égreneurs de la région, dont Archie Lee, le mari trompé.

Tennessee et sa sœur Rose vont passer Noël chez Carson McCullers, à Nyack. Le 3 janvier 1957, Tenn écrit à Maria Saint Just pour lui raconter l’épisode : « Carson lui a tout de suite dit : Rose, mon trésor, venez ici m’embrasser. Rose lui a répondu : Non merci, j’ai mauvaise haleine. (…) Elle est redevenue fort jolie. Mince, la peau claire, et ses yeux gris-vert sont ravissants, et cette incroyable douceur, cette patience, ce calme. Après tout ce qu’elle a enduré dans les fosses aux serpents, c’est vraiment un miracle qu’elle soit demeurée une vraie dame. Là où elle est maintenant (Stony Lodge), elle a beaucoup plus de liberté, peut se promener dans la belle propriété qui domine l’Hudson, a une perruche dans sa chambre à laquelle elle a donné le nom de mère : Edwina Estelle. »

Au début de l’année 1957, Tennessee Williams est déprimé. Il a écrit à Maria Saint Just que sa carrière d’écrivain est terminée et que « dans tout le reste (il) a échoué de façon spectaculaire ». L’échec que va recevoir sa nouvelle pièce, La Descente d’Orphée, au mois de mars suivant, à New York, le conforte dans son désespoir.

Le 27 mars 57, à soixante-dix-sept ans, Cornelius Coffin Williams décède chez sa sœur, à Knoxville, Tennessee.

Le jour de l’enterrement, Dakin et Thomas sont présents. Edwina ne se déplace pas. Leur tante Ella montre à Tennessee une photo de son père parue dans le journal local : Cornelius posant fièrement devant un cinéma qui a mis Baby Doll à l’affiche. Il sourit, tête haute. La légende retranscrit ses propos : « Je pense que c’est un excellent film et je suis fier de mon fils. »

Tennessee Williams est bouleversé.

Au mois de juin, il entreprend une psychothérapie avec le docteur Lawrence S. Kubie (adepte de l’hypnose) qui lui demande de cesser d’écrire. Il est bloqué à New York pour ses cinq (sic) séances hebdomadaires. C’est son premier été depuis dix ans sans voyage en Europe.

Soudain l’été dernier

Le 7 janvier 1958, Soudain l’été dernier (Suddenly Last Summer) est monté off Broadway. La pièce met en avant Violet Venable, une veuve richissime qui habite le Quartier des Jardins à La Nouvelle Orléans (admirable Katharine Hepburn dans le film éponyme de Joseph Mankiewicz !).

Violet Venable vivait depuis quarante ans avec son fils Sebastien, un poète oisif qui écrivait un poème chaque été, lorsque, Soudain l’été dernier, il est mort dans des conditions épouvantables à Cabeza de Lobo, en Espagne. Mrs Venable affirme que la jeune Catharine Holly, cousine de Sebastien, est responsable du drame. C’est elle qui accompagnait son fils cette année-là, en Europe. Violet envisage une solution radicale pour se débarrasser de Catharine : la lobotomie. Elle réussi à la faire interner en hôpital psychiatrique afin d’en finir avec son « bavardage » et prononce les paroles de Miss Edwina à l’encontre de Rose quand elle demande au neurochirurgien d’ « arracher cette horrible histoire de son cerveau » — autrement dit ces jacasseries honteuses sur la sexualité de son fils et sur les circonstances atroces de sa mort : le poète dandy a été dévoré par des enfants affamés. [38]

En juin 58, Tennessee Williams interrompt sa psychothérapie avec le docteur Kubie et s’envole pour l’Europe avec son amie Marion Vaccaro. Frank reste seul à Key West.

Le 10 mars 1959, Le Doux Oiseau de la jeunesse (Sweet Bird of Youth) est présenté au Martin Beck de New York par la cofondatrice, avec Elia Kazan, de l’Actors Studio : Cheryl Crawford. La pièce lui est dédiée. La mise en scène est de Kazan et la musique de Paul Bowles. Avec Paul Newman dans le rôle de Chance Wayne et Geraldine Page dans celui d’Alexandra Del Lago, princesse Kosmonopolis (comme dans le film de Richard Brooks qui sortira en 1962.)

Les critiques ne sont pas bonnes, pourtant la pièce reste plus d’un an à l’affiche.

À Cuba, Fidel Castro vient de prendre le pouvoir. Tennessee Williams et Marion Vaccaro se rendent à La Havane pour le rencontrer. Le Lider Maximo accueille l’écrivain d’un « That Cat! » enthousiaste.

En mai, Tennessee et Marion sont de retour à Key West où Frank les attend.

Le 20 août 59, Tennessee Williams et Frank Merlo partent pour un voyage de trois mois autour du monde.

Début 1960, Tennessee est à Key West. Il écrit à Maria Saint Just : « Je crois que j’aimerais me reposer maintenant pendant dix ans sur mes lauriers fanés (…) Je suppose que mon heure est passée dans les théâtres de Broadway, j’espère seulement que mon argent va me durer aussi longtemps que moi et (…) suffira pour épargner à Rose la fosse aux serpents et pour garder au Cheval le cottage de Key West et de quoi nourrir sa ménagerie. »[39]

En 1961, Tennessee Williams reprend une nouvelle écrite en 1948 – La Nuit de l’iguane – pour en faire une pièce en trois actes du même nom[40]. Il est à nouveau persuadé que ce sera la dernière et souffre de paranoïa aiguë. Tous ses amis deviennent suspects. Il s’enferme dans son studio d’écriture, à Key West, se méfie des coups de téléphone et des visites impromptues. Beaucoup de jeunes auteurs remportent alors un succès supérieur au sien : Harold Pinter, Edward Albee, William Inge… Tennessee, plus que jamais inquiet, est bel et bien menacé.

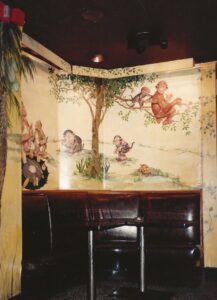

Le 29 décembre 61, La Nuit de l’iguane est créée au théâtre Royal de New York dans une mise en scène de Franck Corsaro (avec Bette Davis, puis Shelley Winters, dans le rôle de Maxine Faulk). The Night of The Iguana est une comédie philosophique empreinte d’humour et de grâce qui se déroule un soir d’été à l’hôtel Costa Verde, sur la côte pacifique du Mexique, au nord d’Acapulco. Maxine Faulk (sublime Ava Gardner dans le film éponyme de John Huston !) est la propriétaire de l’hôtel ; c’est un « taureau femelle » qui aime les jeunes Mexicains et le rhum-coco. Le révérend Shannon, prêtre défroqué, est devenu chauffeur de bus et guide touristique pour un collège de jeunes filles. Hannah Jelkes, artiste peintre, célibataire, accompagne son grand-père, Nonno, en voyage autour de la terre. Elle peint, il récite des poèmes.

La nuit sera noire et blanche[41]… Mais à l’aube, ils ne seront plus des étrangers.

La pièce triomphe au théâtre, le film cartonnera au cinéma.

La Nuit de l’iguane est le dernier coup de maître de Tennessee Williams.

Épisode 4 : Une vie accomplie

Au printemps 1962, Frank Merlo s’affaiblit. Il est gravement malade. Tennessee Williams écrit Le Train de l’aube ne s’arrête plus ici (The Milktrain Doesn’t Stop Here Anymore). La pièce reprend une nouvelle intitulée Un homme monte avec ça (Man bring this up road, 1953). « Une comédie sur la mort », affirmait son auteur. Elle deviendra un film superbe : Boom! de Joseph Losey (1968).

En janvier 1963, le diagnostic tombe : Frankie se meurt d’un cancer des poumons. Le Train de l’aube est monté au théâtre Morosco. C’est un échec, la pièce est interrompue après soixante-neuf représentations.

En août 63, Frank est admis au Memorial Hospital de New York. Tennessee va le voir tous les jours jusqu’au dernier, 21 septembre : Frank Philip Merlo meurt à l’âge de quarante et un ans.

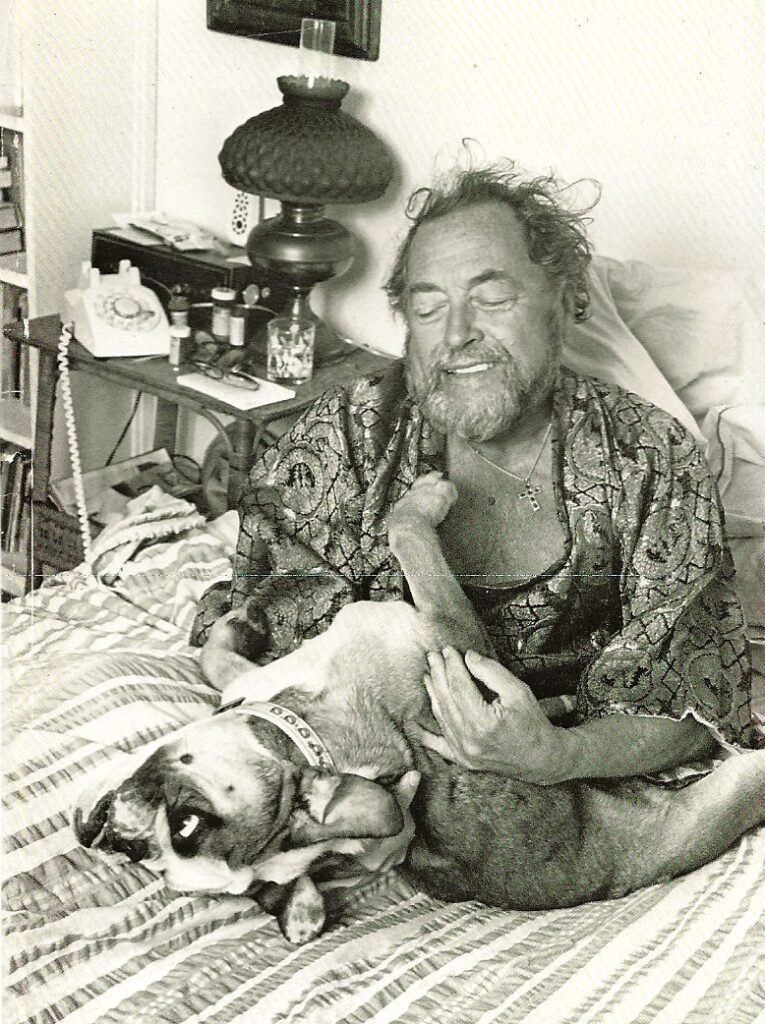

Tennessee est démoli. « Mon cœur, si longtemps habitué aux attachements brefs, avait trouvé dans ce jeune Sicilien un refuge, enfin… »[42] Ils auront vécu quatorze années ensemble. Elia Kazan se souvient du couple qu’ils formaient : « Je me les rappelle encore, faisant leurs courses à l’épicerie comme des bourgeois français (sic), tenant en laisse leur bouledogue dodu, qui se dandinait à leur côté (…) À mon avis, Tennessee n’a jamais été aussi heureux qu’à ce moment-là ; il n’a jamais connu personne d’aussi aimant, loyal et honnête que Frank Merlo. »[43]

Tennessee Williams vit en reclus à New York. Il ne voit plus personne si ce n’est son nouveau thérapeute : le docteur Max Jacobson (alias « Docteur Feelgood ») qui lui prescrit, entre autres drogues, des amphétamines.

Tennessee Williams est dans un état d’épuisement et de faiblesse épouvantable. Il écrit à Maria Saint Just : « Je suis la définition même de l’hystérie. Je me déteste. Je sens que j’ennuie les gens et que je suis trop repoussant physiquement. »

Il ne tient plus debout. Il glisse, trébuche, s’abîme les genoux. Il est drogué du matin au soir et son corps ne tolère plus une goutte d’alcool. Dès qu’il boit — il boit souvent — Tennessee devient confus, agressif, suspicieux. Il n’écoute pas les conseils de ses amis et refuse de quitter le Docteur Jacobson.

En mars 1966, le magazine Esquire publie une pièce en un acte de Tennessee Williams : I Can’t Imagine Tomorrow. Je ne peux imaginer demain met en scène deux personnages : Une (une femme) et Deux (un homme). Lui est un ancien professeur qui ne peut plus enseigner en raison de graves problèmes d’élocution. Elle est malade, dépressive, et pratique un humour extravagant, terrible, très « williamsien ».

Au printemps 66, Audrey Wood négocie les droits cinématographiques du Train de l’aube ne s’arrête plus ici. Le script s’intitule d’abord Goforth! (En avant !), du nom du personnage principal.

En avant ! – qu’il écrivait toujours en français – était la devise de Tennessee Williams. En avant ! tous les matins, avec une journée de plus dans le dos et une de moins à l’horizon. « Vous continuez dans la solitude, les outils de votre travail vous trahissent ou vous les trahissez, les coqs chantent trois fois avant le lever du jour, aussi odieux que le geôlier pour le condamné — tout vous est hostile, mais vous continuez… »[44] Tennessee confie à Maria Saint Just : « Ma seule vraie joie dans l’écriture, c’est de continuer à écrire. » Et, dans ses Mémoires, il confessera : « Je suis un écrivain contraint et forcé. »

Au début de l’année 1967, Tennessee Williams est en Sardaigne sur les lieux du tournage du film Goforth! – qui se nomme à présent Boom! (le bruit des vagues contre la falaise). Réalisé en Technicolor par Joseph Losey, avec Liz Taylor (géniale !) dans le rôle de Mrs Goforth et Richard Burton dans celui de Christopher Flanders, musique de John Barry, Boom! est un film merveilleusement baroque, le préféré de Tennessee.

Le mien aussi, je vous en prie (ce ne sont que quelques extraits …)

Le 4 avril 1968, le pasteur Martin Luther King est assassiné à Memphis. Trois jours plus tard, Nina Simone chante Why (The King of Love is Dead) au Westbury Music Fair (État de New York).

L’été suivant, Tennessee Williams est à Key West où il travaille à la révision d’une pièce en un acte : The Two Characters Play, renommé Out Cry, un dialogue entre un frère et une sœur qui témoigne une fois encore de ce qu’il n’a jamais cessé de répéter : Rose est l’autre face de lui-même.

L’été suivant, Tennessee Williams est à Key West où il travaille à la révision d’une pièce en un acte : The Two Characters Play, renommé Out Cry, un dialogue entre un frère et une sœur qui témoigne une fois encore de ce qu’il n’a jamais cessé de répéter : Rose est l’autre face de lui-même.

Un frère, Felice, et une sœur, Clare, sont enfermés dans leur maison-théâtre. Ils jouent une pièce non écrite sur une scène sans décor ni public.

Clare : « Un docteur, une fois, m’a dit que toi et moi étions les personnes les plus courageuses qu’il ait jamais connues. J’ai dit : Pourquoi, c’est absurde, mon frère et moi sommes terrifiés par nos propres ombres. Et il a dit : Oui, je sais, et c’est pourquoi j’admire tant votre courage. »

Finalement, Felice renonce à sortir de la maison-théâtre sans Clare : « Je rentre à la maison, très rapidement. Je ne regarde pas ma sœur. »

La Ménagerie de verre s’achevait par ses mots : « Parfois, il m’arrive de marcher le soir, dans les rues d’une ville étrangère, en attendant de trouver des compagnons. Je passe devant l’étalage d’une boutique de parfums. La vitrine est remplie de verre coloré, de minuscules flacons transparents aux couleurs délicates, semblables aux fragments d’un arc-en-ciel pulvérisé… Et, tout à coup, ma sœur me touche. Je me retourne et je la regarde dans les yeux. » À l’issue de la première pièce à succès de Tennessee Williams, Tom quittait Laura. Il était décidé, il s’engageait. Vingt-deux ans plus tard, dans une œuvre méconnue, Felice n’a plus la force de partir. Il se dérobe, fourbu de culpabilité. Et il évite le regard de sa sœur.

Le mot interdit est confiné, le jeu interdit est celui du monde extérieur. Entre l’enfermement détesté et la société redoutée, le seul espace vivable est un théâtre : « Felice, est-il possible que La Pièce pour Deux Personnages n’ait pas de fin ? »

Une fois encore, Tennessee veut se faire admettre auprès de sa sœur à Stony Lodge. Il n’y parvient pas et, fin 68, quitte New York pour Key West. Son frère Dakin le rejoint et, contre toute attente, lui conseille de se convertir au catholicisme. Le 10 janvier 1969, Tennessee Williams est baptisé par le père Le Roy en l’église Saint Mary of the Sea, à Key West. Tennessee dira quelques années plus tard : « J’aime la beauté du rituel, mais les dogmes de l’Église sont ridicules. »

En septembre, Dakin intervient à nouveau : il fait interner son frère au Barnes Hospital de Saint Louis pour le désintoxiquer d’une drogue, la glutéthimide (commercialisée aux USA sous le nom de Doriden). Tennessee est sevré brutalement. Il en voudra énormément à Dakin et les deux frères resteront longtemps fâchés.

En avril 1970, Tennessee est à Key West lorsqu’il apprend la mort de Marion Vaccaro.

En juillet 1971, une nouvelle version de Out Cry est montée au théâtre Ivanhoé de Chicago. Audrey Wood fait le voyage de New York pour assister à la première. C’est un désastre. Tennessee, furieux contre le monde entier, rompt aussitôt avec Audrey (après trente-deux ans de bons et loyaux services). Il reste malgré tout dans la même agence et c’est Audrey en personne qui le présente à son successeur : Bill Barnes.

Le 1er octobre 71 a lieu la création parisienne du Doux Oiseau de la jeunesse au théâtre de l’Atelier dans une adaptation de Françoise Sagan (avec Edwige Feuillère dans le rôle d’Alexandra del Lago et Bernard Fresson dans celui de Chance Wayne). L’auteur se rend à Paris pour l’occasion et approuve chaleureusement le travail de Sagan, laquelle, fébrile, lui demande s’il ne s’est pas « trop senti trahi ». Tennessee répond : « No darling, je me suis senti aimé. Mieux que tout, tu vois : aimé. »[45]

Puis il s’envole chez son amie Maria à Wilbury Park, propriété familiale des Saint Just.