Jane Bowles – 2 : J’ai peut-être dit tout ce que j’avais à dire

Jane Bowles

1917-1973

II

À la fin de l’automne 1949, les Bowles embarquent sur le paquebot Koutoubia en route pour Marseille avec David Herbert.[1] La folle équipe remonte la vallée du Rhône jusqu’à Paris. Après un aller/retour en Angleterre, Paul s’envole pour l’Inde et Ceylan.[2]

Parallèlement à sa carrière de compositeur, Paul Bowles est devenu un écrivain à la mode. Son premier roman, Un thé au Sahara[3], a remporté un vif succès. Jane devient la femme de… « Que le talent — sexué au masculin — passe avant le génie — sexué au féminin —, qui s’en étonne enfin ? » commente Michèle Causse.

Paul n’a jamais caché qu’il s’était inspiré de Jane et lui pour composer les personnages de Katherine (Kit) et Porter (Port) Moresby. Par conséquent, inévitablement, Jane s’identifie à Kit… et que lit-elle ? L’histoire d’un couple qui se perd dans le désert : il meurt, elle devient folle. Lui en cherchant un lieu où les « horreurs de la modernité » n’auraient pas encore gagné, elle en le suivant comme elle aurait suivi n’importe quel étranger amical qui le lui aurait proposé.

La citation de Kafka, mise en exergue de la troisième partie de l’ouvrage, n’en finira plus de la tourmenter : « Au delà d’un certain point on ne peut plus revenir en arrière. C’est ce point qu’il faut atteindre. »

Jane lit le roman de Paul comme une prophétie.

Jane et Paul Bowles, « Lettres 1946-1970 » (éd. Hachette Littérature, traduction d’Élisabeth Peellaert, préface de Michel Bulteau, 2005)

À Paris, Jane Bowles s’installe à l’hôtel de l’Université où elle retrouve un ami : Truman Capote. Elle sort toutes les nuits (notamment au Monocle, célèbre boîte lesbienne), rencontre Alice Toklas (la veuve de Gertrude Stein), et travaille à un nouveau roman : Out in the world. « Je sens le besoin de justifier mes actions et je suis certaine que je continuerai à éprouver ce besoin aussi longtemps que la métamorphose tant souhaitée n’aura pas lieu », confesse Emmy Moore, l’héroïne écrivaine incapable d’écrire. Comme son personnage, Jane culpabilise de ne pas réussir à créer en redoutant d’être capable de le faire. « J’ai peut-être dit tout ce que j’avais à dire »[4] confie-t-elle à Paul, désespérée, avant de lui raconter gaiement sa soirée de la veille au Monocle.

Dans ses Mémoires[5], Paul Bowles témoigne de la vocation pour le moins singulière de sa femme : « Elle voulait pouvoir dire qu’elle avait tout fait toute seule. Elle ne voulait pas utiliser le marteau et les clous qui étaient à sa disposition. Il fallait qu’elle fasse elle-même le marteau et les clous. C’était un mélange d’égotisme géant et de profonde modestie. »

Dans sa littérature, aucun lieu commun. Jane n’écrit pas avec les mots qui existent déjà, elle les réinvente, un à un, chaque fois. Jane a une connaissance empirique des mots qu’elle emploie. En témoigne ce que nous appellerons « la parabole du pont ».

Jane et Paul Bowles sont chacun dans leur chambre — deux pièces communicantes, mais séparées — en train de travailler. Jane ne cesse d’interrompre Paul en lui posant des questions sur la façon dont on construit un pont.

« Bupple ![6] Qu’est-ce qu’un encorbellement ?

— Tu n’as qu’à chercher dans le dictionnaire.

— Je n’ai pas le temps ! Fais-le, toi. »

Et Paul d’interrompre sa besogne pour feuilleter différents usuels afin de donner une réponse satisfaisante à sa femme, laquelle le sollicite encore :

« Bupple ! Peut-on dire d’un pont qu’il a des contre-boutants ? »

Quelques jours plus tard, Paul se rend compte que Jane n’a toujours pas franchi le pont en question.

« Mais pourquoi n’admets-tu pas que l’ouvrage est là, simplement ? Il te suffit de le traverser pour continuer à raconter ton histoire.

— Si j’ignore comment il a été construit, je ne parviens pas à l’imaginer. Et si je ne peux pas l’imaginer, il m’est impossible de le traverser. »

Sa maison d’été

De 1950 à 1953, Jane Bowles ne cesse de faire des allers/retours entre Paris, New York, et Tanger dans l’espoir de trouver un éditeur pour son second roman Out in the World et un producteur pour sa pièce, In the Summer House.[7]

Sa maison d’été raconte une année de la vie d’une mère et sa fille qui se marient le même jour exactement pour échapper l’une à l’autre. Le caractère à la fois pathétique, comique et absurde des personnages interloque, embarrasse. Peu de gens apprécient cet humour indicible, lunaire, terrible qui fait cependant le délice des amateurs…

Dans la nouvelle Une idylle au Guatemala[8], par exemple, Jane Bowles s’attarde sur les non-dits, les paroles anodines chargées de tous les secrets — enfouis, inaccessibles. Elle écrit les silences, entre deux banalités ; les réticences, entre deux aveux avortés.

À l’aube, après avoir fait l’amour avec un étranger de passage (un voyageur de commerce américain), la señora Ramirez rentre dans sa chambre d’hôtel où dort son enfant. « Elle était trop heureuse pour aller se coucher tout de suite et elle se dirigea vers la commode, d’où elle sortit une petite Sainte Vierge en sucre rassis qu’elle partagea en trois. Elle s’approcha de Consuelo et la secoua avec force. Consuelo ouvrit les yeux, au bout d’un certain temps, elle demanda à sa mère d’un ton maussade, ce qu’elle voulait. La señora Ramirez fourra le bonbon dans la bouche de sa fille. – Mange, ma chérie, dit-elle. C’est la petite Vierge qui était dans la commode. »

Sa maison d’été est présentée pour la toute première fois du 19 au 23 mai 1953 au théâtre de l’Université du Michigan, à Ann Arbor. Tennessee Williams assiste à la Première, il écrit : « C’est l’une de ces rares pièces qui ne sont pas mises à l’épreuve du théâtre mais qui mettent le théâtre à l’épreuve. » (Cf. La Série Tennessee Williams)

Le public boude, les critiques attaquent. « La pièce n’a ni fin ni solution » rétorque Jane à ses détracteurs. Elle est reprise au Playhouse de Broadway le 29 décembre 1953 et s’arrête le 12 février 1954, après six semaines à peine de représentations.

En France, Sa maison d’été a été créé au Théâtre national de la Colline, du 9 mars au 16 avril 1995, par Robert Cantarella, dans une traduction d’Évelyne Pieiller, avec Florence Giorgetti dans le rôle de Gertrude Eastman Cuevas, Maïa Simon dans le rôle de Mrs Constable et Judith Henry dans celui de Molly. Une merveille.

Isolement complet, isolement complet

En novembre 1955, le roi Mohammed V s’installe sur le trône du Maroc.

Le 2 mars 1956, le pays recouvre son indépendance.

La plupart des étrangers quittent la Cité du Détroit, Jane et Paul Bowles sont toujours là.

À Tanger, les Bowles vivent dans deux appartements séparés situés dans le même immeuble (d’abord au San Francisco puis à l’Itesa). Paul voyage sans arrêt. Jane passe la plupart de son temps avec Chérifa et ses amis marocains.[9]

Entrée de l’immeuble Itesa à Tanger où Jane et Paul Bowles vécurent dans deux appartements séparés. Sur la plaque commémorative, seul le nom de Paul est indiqué… ©FélicieDubois

Le 22 février 1957, Jane Bowles fête ses quarante ans avec David Herbert (Paul est à Ceylan). Le jeudi 4 avril, pendant le Ramadan, après avoir jeûné toute la journée sur les recommandations de Chérifa, Jane consomme du Majoun (confiture de hasch) et vide une bouteille de cognac. Au matin, son amie la trouve par terre, incapable de parler ni de voir clair.

Attaque cérébrale.

Paul l’emmène consulter un neurologue à Londres, Jane refuse d’être hospitalisée.

« Je crois que Dieu me punit de ne pas avoir écrit» — répond-t-elle à toutes les questions qu’on lui pose.

Jane rentre à Tanger. Un mois plus tard, son état a empiré. Paul la renvoie à Londres. Elle est admise à l’hôpital Radcliffe d’Oxford puis transférée à Saint Andrew, une clinique psychiatrique proche de Northampton.

Électrochocs.

De retour à Tanger, Paul Bowles écrit à une amie : « Elle ne fait pas un seul pas si on ne la prend pas par le bras, et son pas est alors incertain, somnambulique. Et de temps à autre elle marmonne, perdue en elle-même : isolement complet, isolement complet. »[10]

AMOBARBITAL … VERONAL … MEDINAL …

En avril 1958, un an après son AVC, Jane Bowles retourne à New York. Tennessee Williams l’héberge dans son appartement. Jane écrit à Paul, resté à Tanger, des lettres dont elle espère qu’il parviendra à « reeconstruite le sense » (sic).

Aphasie.

« Je dois écrire mais je ne peux pas écrire », disait-elle. À présent, tout le monde la croit.

En août, Paul la fait interner au centre psychiatrique de Cornell, à White Plains (New York).

DILANTIN … SERPASIL …

En décembre 58, Paul ramène Jane à Tanger. Elle est à moitié aveugle et ne peut plus lire ni écrire.

Il lui reste une quinzaine d’années à vivre.

Escalier de l’immeuble Itesa, Tanger, Maroc ; Jane avait la phobie des ascenseurs qu’elle ne prenait jamais ©FélicieDubois

En janvier 1965, Deux dames sérieuses est publié en Angleterre par l’éditeur Peter Owen. Vingt-deux ans après l’édition américaine du premier roman de Jane Bowles, les critiques britanniques sont excellentes, le texte est traduit en plusieurs langues. Truman Capote écrit : « Le seul reproche que je puisse adresser à Mrs Bowles est de publier trop rarement. On aimerait savourer plus souvent son étrange, subtile et spirituelle perspicacité. Elle compte de toute évidence parmi nos prosateurs les plus originaux. »[11]

Peter Owen demande à Jane de lui envoyer d’autres textes mais celle-ci lui répond qu’elle n’en a conservé aucun. Paul finit par en regrouper sept qui paraissent en volume et à Londres sous le titre Plain pleasures.[12]

Au printemps 1966, Jane apprend qu’un éditeur new-yorkais va publier son roman, sa pièce de théâtre et ses nouvelles en un seul volume : The Collected Works of Jane Bowles. Carson McCullers lui écrit : « Ton style curieux, oblique et spirituel, a toujours fait mes délices. »

Il est trop tard. Pour survivre à l’échec initial, sans cesse renouvelé, Jane Bowles s’est débarrassée d’elle-même : l’écrivain n’écrit plus.

L’année de ses cinquante ans, en 1967, sur les conseils du docteur Marillier-Roux, une homéopathe qui la suit depuis sa première attaque, Jane Bowles est internée dans une clinique psychiatrique de Malaga.

Jane ne parle presque plus, elle chantonne une « chanson parlée » de Marianne Oswald (avec qui elle a entretenu une liaison à la fin des années 30, à New York) : « Monte-Carlo, Monte-Carlo, j’ai fini ma journée… je veux dormir, au fond de l’eau, de la Méditerranée… [13]»

Au lendemain d’une nouvelle série d’électrochocs, Paul ramène Jane à Tanger. Ils se réinstallent tous deux dans l’immeuble Itesa, chacun dans son appartement. Mohamed Mrabet (que Jane a rencontré au début des années 60) s’occupe d’elle quotidiennement.

Jane Bowles a laissé peu de traces : quelques photographies, pas de film, aucun enregistrement de sa voix. Un seul témoin intime de son existence était encore de ce monde en 2011 : MOHAMED MRABET. Je l’ai filmé chez lui, à Tanger ©FélicieDubois

Soudain, à la fin de l’année 67, Jane va s’installer avec Chérifa à l’hôtel Atlas, au coin de l’avenue Prince-Héritier et de la rue Moussa-Ibn-Noussair, dans la Ville Nouvelle. C’est l’époque des frasques XXL. Jane Bowles distribue le peu d’argent qu’elle reçoit de la Société des Auteurs à de jeunes hippies américains attirés au Maroc par le kif.

Au printemps 1968, Jane retourne à la Clinica de Reposo Los Angeles de Malaga. « Je n’ai pas envie d’écrire parce qu’il y a trop de choses à dire » — dit-elle.

Fin 1969, ultime retour à Tanger. Jane passe ses journées couchée sur le sol de son appartement à supplier qu’on lui donne à boire. Ainsi que l’écrit Michèle Causse, Jane Bowles est « le stigmate ambulant du manque de l’écriture, du manque relationnel, du manque tout court. » Impuissant, Paul la ramène à Malaga.

TROFANIL … EPANUTIN … SECONAL … PHENOBARBITAL … NARCOVENOL …

Au printemps 1970, Jane Bowles subit une nouvelle attaque cérébrale. À l’automne suivant, elle se convertit au catholicisme. Quand Paul vient la voir en octobre, Jane est totalement aveugle.

Le 4 mai 1973, Jane Auer Bowles perd le monde dans sa totalité.

Paul Bowles a refusé que sa femme soit inhumée en chrétienne, convaincu que sa conversion au catholicisme lui avait été imposée par les religieuses qui la soignaient. Par conséquent, le corps de Jane est enterré à la va-vite au cimetière San Miguel de Malaga sous le numéro 453-F.

Grâce à l’intervention d’une lectrice espagnole, la tombe de Jane Bowles sera entretenue vaille que vaille jusqu’à ce que, le 5 avril 2010, une stèle en hommage à l’écrivaine américaine soit inaugurée au cimetière San Miguel.

Cinq ans plus tard, je viens y déposer mon offrande :

©FélicieDubois, novembre 2019

[1] David Alexander Reginald Herbert (1908-1995), second fils du comte de Pembroke, que son ami l’écrivain britannique Ian Fleming (créateur de James Bond) surnommait « La Reine de Tanger ».

[2] Cf. Une histoire de Jane Bowles, op. cit.

[3] The Sheltering Sky, traduit en français par Henri Robillot et Simone Martin-Chauffier (éd. Gallimard, 1952) ; réédité en 1980 dans la collection « L’Imaginaire ».

[4] Jane & Paul Bowles. Lettres (1946-1970), paru en 2005 aux éditions Hachette Littératures sous la direction de Michel Bulteau, dans une traduction d’Élisabeth Peellaert.

[5] Without Stopping, Paul Bowles (1972) ; traduit en français par Marc Gibot sous le titre Mémoires d’un nomade (Quai Voltaire, 1989).

[6] Surnom de Paul qui, en retour, appelait Jane « Teresa ». Cf. Une histoire de Jane Bowles, op. cit.

[7] Traduit en français par Évelyne Pieiller sous le titre Sa maison d’été (éd. Christian Bourgois, coll. « Titres », 2011).

[8] In : Plaisirs paisibles, op. cit.

[9] Cf. Une histoire de Jane Bowles, op. cit.

[10] In : Jane Bowles, une femme accompagnée, op. cit.

[11] Too Brief a Treat, Truman Capote (Random House, 2004) ; traduit par Jacques Tournier sous le titre Un plaisir trop bref (éd. 10/18, 2007).

[12] Plaisirs paisibles, op. cit. Outre la nouvelle éponyme, le recueil comprend : Tout est bon, Une idylle au Guatemala, Camp Cataract, Une journée en plein air, Querelles de sœurs, Un bâton de sucre d’orge vert.

[13] La Dame de Monte-Carlo, écrite pour Marianne Oswald par Jean Cocteau en 1936.

Comme toujours, que de trésors à déguster sans modération ! Merci pour ce remarquable travail.

Merci beaucoup ! Si Jane Bowles est lue davantage, alors je suis heureuse. Jane et tous les Mémorables que j’ai l’intention de vous offrir ici, mois après mois… merci d’être au rendez-vous.

Merci Felicie, pour cette belle promenade en sa compagnie…

Merci à vous, chère Fabia, de l’avoir suivie…

étreignant.

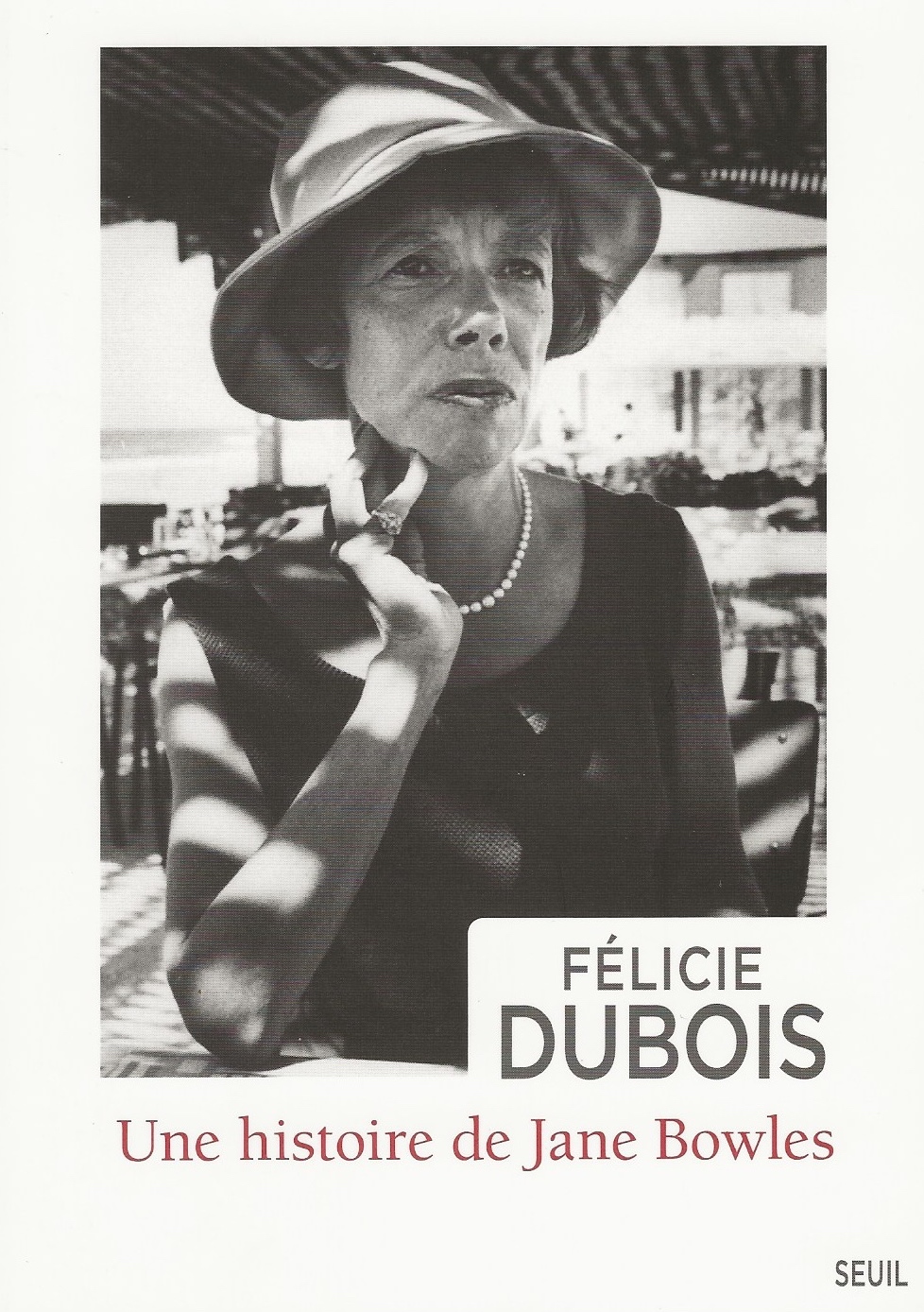

Pour passer encore un peu de temps avec Jane BOWLES, je vous recommande « Une histoire de Jane Bowles » toujours sous la même plume au SEUIL.

Envoûtement garanti !