Tennessee Williams – 1 : Qui a tué Tennessee Williams ?

Tennessee Williams

1911-1983

I

En 1991, après avoir publié trois romans, à l’âge de vingt-cinq ans, j’ai voulu rendre hommage à mon écrivain préféré. En France, aucun livre ne lui avait encore été consacré. Huit ans auparavant, j’avais lu un texte qui m’avait bouleversée. Le livre est là, sous mes yeux : Tennessee Williams, Une femme nommée Moïse, Union Générale d’Éditions, collection 10/18 dirigée par Christian Bourgois (série « Domaine étranger » dirigée par Jean-Claude Zylberstein).

Tennessee Williams est un auteur dramatique, un nouvelliste et un poète.

À dix-sept ans, je ne connaissais de son œuvre que les adaptations cinématographiques de ses pièces. Cinéphile, j’avais vu et revu Un Tramway nommé Désir d’Elia Kazan (avec Vivien Leigh et Marlon Brando), La Rose tatouée de Daniel Mann (avec Anna Magnani et Burt Lancaster), La Chatte sur un toit brûlant de Richard Brooks (avec Elizabeth Taylor et Paul Newman), Soudain l’été dernier de Joseph Mankiewicz (avec Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor et Montgomery Clift), L’Homme à la peau de serpent de Sidney Lumet (avec Anna Magnani et Marlon Brando), La Nuit de l’iguane de John Huston (avec Ava Gardner, Richard Burton et Deborah Kerr), Boom! de Joseph Losey (avec Liz Taylor et Richard Burton) … pour n’en citer que quelques uns. Comment ce drôle de roman – Moïse and The World of Reason – m’était-il tombé entre les mains ? J’ai oublié. Mais de ce jour, son auteur ne m’a plus jamais quittée.

Tennessee Williams a écrit deux romans, j’ai lu le second (Le Printemps romain de Mrs Stone, toujours en 10/18) et, surtout, j’ai dévoré ses nouvelles : d’abord en volumes chez Christian Bourgois, puis dans l’édition complète et chronologique publiée en 1989 aux éditions Robert Laffont (collection « Pavillons » dirigée par Tina Hegeman).

J’ai découvert Tennessee Williams en français puis l’ai relu entièrement en version originale : un anglo-américain organique et lyrique, ailé, dont le rythme bluesy m’a immédiatement enchantée.

En 1991, je suis donc partie aux États-Unis suivre la trace de Tennessee.

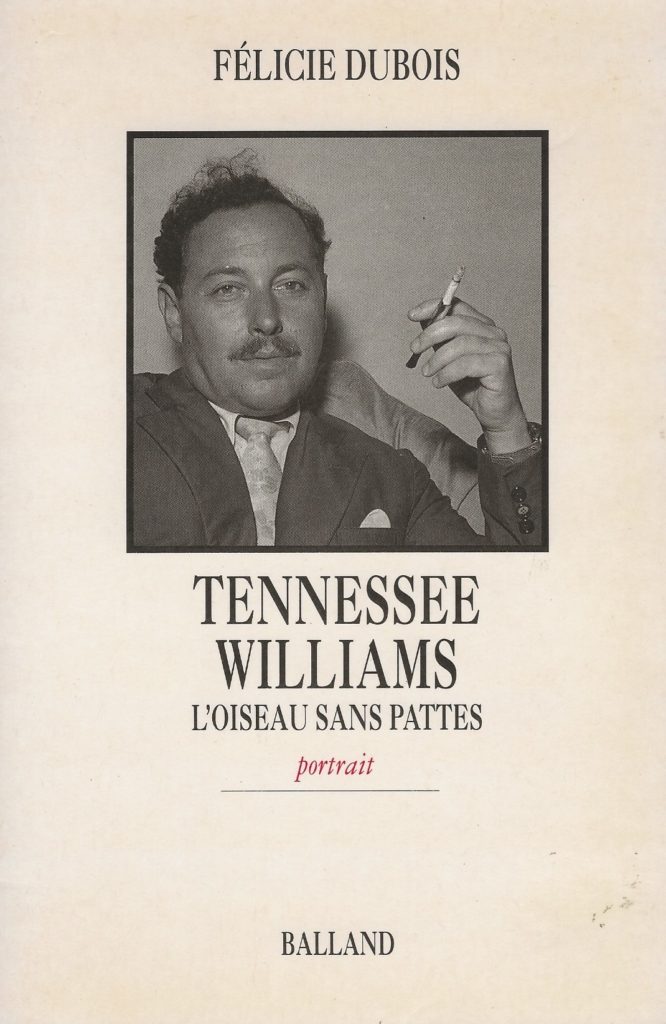

L’année suivante Tennessee Williams, l’oiseau sans pattes sortait aux éditions Balland (le livre est épuisé et n’a pas été réédité).

Qui a tué Tennessee Williams ?

Vendredi 25 février 1983 au matin, Hôtel Elysée, New York, USA : un homme inanimé est découvert par la femme de chambre dans la salle de bain de la suite 1302. Dans sa main crispée, un tube de Seconal (des somnifères). Sur la table de chevet, divers médicaments (amphétamines, antidépresseurs, gouttes pour les yeux, gouttes pour le nez) et une bouteille de vin rouge entamée. Thomas Lanier Williams dit Tennessee, né le dimanche des Rameaux 1911 à Colombus dans le Mississipi, aurait eu soixante-douze ans le 26 mars suivant.

Le petit corps (un mètre soixante-cinq) est emporté par la police de New York et confié au docteur Elliot Gross, responsable des services médico-légaux de la ville. Suicide ? Overdose ? Meurtre ? Dans une lettre datée du 22 juin 1968, l’auteur dramatique confiait à son frère Dakin : « Si quelque chose d’une nature violente devait m’arriver, achevant ma vie brutalement, ce ne serait pas un cas de suicide comme cela voudrait le laisser paraître. »

Paranoïaque, Tennessee Williams se sentait menacé. Plus ou moins fâché avec son frère ainsi qu’avec la majeure partie de ses amis, il avait rompu avec son agent littéraire Audrey Wood, en 1971, après trente-deux ans de collaboration. Hypocondriaque, il était toujours en train de mourir d’une maladie du cœur ou du foie. Dans le rapport de police, un certain John Uecker, la dernière personne à avoir vu Tennessee vivant, insiste sur le fait que l’écrivain avait une peur affreuse de mourir seul : « Il m’a récité un poème qu’il récitait souvent : Old Men Go Mad at Night. » [1]

Dans l’attente des résultats de l’autopsie, les journaux publient la nouvelle : « Le scénariste des mondes obscurs disparaît » (Le Monde) ; « Tennessee Williams, moraliste, puritain et narcissique, est mort » (Le Soir de Bruxelles) ; « Mort d’un peintre de la passion, du désir et de l’échec » (Le Journal de Genève) ; « Writer found dead in hotel » (The New York Times) …

L’annonce en étonne plus d’un : Tennessee était encore en vie ? Presque, oui.

Après une longue descente aux enfers dans les années soixante, période qu’il appelait son « âge de pierre », Tennessee remonte la pente. Il a plusieurs projets en chantier et récrit sans cesse ses anciennes pièces depuis longtemps devenues des classiques (pour certaines, il existe autant de variantes que de nouvelles éditions). Malgré l’état d’épuisement dans lequel sa dépendance à l’alcool et aux médicaments le condamne, Tennessee se levait tous les matins pour travailler. Jusqu’à l’aube du 25 février. La machine à écrire portative dont il ne se séparait jamais ne dérangera plus ses voisins de palier.

Quelques jours plus tard, l’autopsie livre enfin son secret. Tennessee Williams redoutait tant la mort qu’il ne cessait de la provoquer, pour être prêt, pour savoir d’où elle viendrait. Il l’attendait devant la porte principale, elle est arrivée par un trou de souris. Trop discrète pour ne pas être sournoise. Étonnante, incongrue, ridicule. Tennessee Williams ne s’est pas suicidé, il n’est pas mort d’une overdose, personne ne l’a assassiné. Il s’est étouffé avec le bouchon d’un tube de somnifères. Selon toute vraisemblance, il aura voulu ouvrir le flacon avec les dents avalant la capsule qui provoquera l’asphyxie.

« Je mourrai d’une grappe de raisin mal lavé [2] » prophétisait-il, visionnaire.

En dehors de ce que lui rapportaient ses droits d’auteur, Tennessee Williams ne possédait pas grand-chose. Une maison, « une jolie petite maison genre hôtel particulier pour Tom Pouce [3] » au 1431 Duncan Street, Key West, Floride.

Key West : dead end

Jeudi 11 juillet 1991, vol 915, Boeing 767 United Airlines, Paris/Miami via Washington. Agence Alamo Rent a Car, je loue une Chevrolet Corsica bleu marine pour cent-cinquante dollars. La route des Keys commence à Coconut Grove, quartier historique de Miami. L’US 1 South est l’une des plus belles routes du monde : un chapelet de petites îles reliées entre elles par des kilomètres de ponts au-dessus de la mer. À l’est, l’océan atlantique ; à l’ouest, le golfe du Mexique. Tout au bout, au point extrême sud des États-Unis : Key West, The Conch Republic.

Ernest Hemingway est partout : T-shirts, pins, posters… On se bouscule pour visiter la propriété dans laquelle il séjourna au 907 Whitehead Street. Celle de Tennessee Williams est à vendre. Les Américains, qui ne ratent jamais une occasion de graver une plaque commémorative, n’ont pas pu oublier la demeure de l’auteur dramatique… que s’est-il passé ?

Tennessee Williams découvre Key West en 1941, mais ce n’est que huit ans plus tard qu’il loue pour la première fois la petite maison en bois du 1431 Duncan Street. Il y emménage avec son ami Frank Merlo et son grand-père paternel, le révérend Walter Edwin Dakin, pasteur de l’église épiscopale.[4] L’année suivante, il l’achète : « C’est une des rares décisions spontanées de mon existence. J’adore Key West. C’est ici que je travaille le mieux. J’ai décidé d’en faire mon chez-moi » aimait-il à répéter.

Située entre la vieille ville et la Casa Marina, Duncan Street est une rue étroite, difficile à localiser. La maison du 1431 est blanche avec des volets rouges. Tout est fermé et protégé par un œil électronique. Comment faire pour entrer ? Téléphoner à l’agence immobilière, se faire passer pour un acheteur potentiel et prendre rendez-vous.

Le 25 juillet 1991, alors qu’un orage tropical inonde la ville, je pénètre dans la propriété condamnée.

Au rez-de-chaussée : deux chambres, une cuisine très haute de plafond avec des vitraux comme dans une église, un salon. Au premier : une salle de bain et une troisième chambre. L’escalier qui monte à l’étage est étroit, les murs sont blancs et décrépis. Depuis 1983, le 1431 Duncan Street est inoccupé. Les meubles ont été déménagés à New York, au frais, dans l’antichambre d’une salle des ventes. Ici, sous le climat humide des Keys, tout se dégrade très rapidement. Les admirateurs de Tennessee ont essayé de sauver la maison (notamment les fondateurs du Tennessee Williams Fine Arts Center), en vain.

Maria est inébranlable, Maria ne veut pas céder.

Maria Britneva, petite actrice russe devenue lady Saint Just, une respectable dame anglaise, s’est imposée comme l’unique exécutrice testamentaire (avec un avocat new-yorkais, John Eastman) des biens de son ami disparu.

Tennessee Williams et Maria Saint Just se sont rencontrés en juin 1948 à l’occasion de la première londonienne de La Ménagerie de verre. Elle fait partie de ces « femmes monstres », selon l’expression de Gore Vidal, dont Tennessee raffolait : Tallulah Bankhead et Anna Magnani (actrices), Marion Vaccaro (riche héritière), Carson McCullers et Jane Bowles (écrivaines). (Cf. La Série Jane Bowles)

Il ne reste plus que Maria et Maria ne veut pas partager. Pas de plaque, pas de musée, pas de mémoire collective. Un souvenir intime entre elle et lui. La maison devra être vendue comme n’importe quelle autre maison. Mais n’importe quelle maison en mauvais état ne vaut pas ce prix-là (quatre cent mille dollars en 1991).

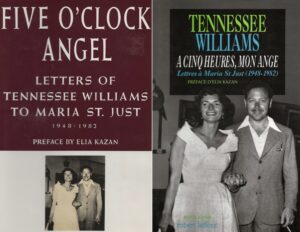

Au mois de novembre 1991, à l’occasion de la publication par les éditions Robert Laffont du recueil de lettres À cinq heures, mon ange, j’ai rencontré lady Saint Just à Paris. Elle m’a annoncé que la maison était vendue et prétendait ne pas savoir à qui.

Tennessee Williams voulait disparaître au large de Key West, comme son idole le poète américain Art Crane. Il avait ajouté un codicille à son testament : « À ma mort, mon corps devra être jeté d’un bateau, là où Art Crane s’est noyé. » [5]

Il est enterré à Saint Louis, Missouri, une ville qu’il détestait.

Saint Louis blues

Coincée entre le fleuve Missouri, à l’ouest, et le Mississippi, à l’est, Saint Louis est une citée triste qui a des bleus à l’âme : « … feeling tomorrow like a feel today… [6] »

Au centre commercial de l’Union Station (ancienne gare de chemin de fer transformée en galerie marchande), un café nommé « Key West » est décoré de photos de célébrités : quatre-vingt-dix-neuf clichés d’Ernest Hemingway pour un de Tennessee Williams. Parmi cette galerie de portraits : celui de Dakin Williams posant fièrement aux côtés de Marlon Brando. Le patron m’explique que Dakin, avocat à la retraite, paie ses ardoises dans les bars de Saint Louis avec des photos dédicacées de son frère. La tombe de Tennessee Williams ? Non, il ne sait pas où elle est. Un homme a repéré mon accent et m’annonce, tout content : « Saint Louis est une ville française ! » Si on veut… Le directeur de l’Adam’s Mark Hotel, le plus grand de la ville, est français. La banlieue se nomme Bellefontaine, Florissant, Crève-Cœur, Olivette, Bellerive, Frontenac, Des Pères… L’homme me donne son adresse pour que je lui envoie une carte postale de la Tour Eiffel. La tombe de Tennessee Williams ? Non, il ne sait pas où elle est.

Je sors du Key West, hèle un taxi devant l’Union Station. Le chauffeur, un afro-américain coiffé d’une casquette de base-ball crasseuse, s’étonne : « Vous êtes venue d’Europe pour chercher une tombe ? » J’acquiesce en souriant et lui tend la liste des cimetières. Il démarre, nous roulons. Je visite, il attend. Nous repartons. Le chauffeur s’inquiète, commence à s’ennuyer. Je le rassure en dollars et lui demande de continuer. À huit miles au nord de la ville se trouve l’immense Calvary Cemetery. J’indique au récalcitrant l’endroit sur la carte, il grogne un peu puis accélère.

Le Cimetière du Calvaire s’étend sur plusieurs hectares. Nous roulons à travers les allées, lentement, mais les stèles restent muettes, leurs inscriptions sont invisibles depuis la route, il faut faire le chemin à pied. Le chauffeur propose de m’aider. Il se gare, descend de la voiture, allume une cigarette et part en rajustant sa casquette. Je reste un moment sans savoir où aller quand, soudain, je me mets à courir moi qui ne cours jamais. Dans la quinzième section, au bord d’un chemin goudronné, enfin IL apparaît :

TENNESSEE WILLIAMS

1911-1983

POET PLAYWRIGHT

THE VIOLETS IN THE MOUNTAINS HAVE BROKEN THE ROCKS ! [7]

Sur l’autre face du monument funéraire, il est écrit tout simplement :

THOMAS LANIER WILLIAMS

26 mars 1911 – 25 février 1983

Tennessee Williams repose à un mètre de sa mère, Edwina (Estelle) Dakin Williams, décédée le 1er juin 1980 à l’âge de 96 ans. Sa sœur aînée tant aimée, Rose Isabelle, les rejoindra le 4 septembre 1996.

Fin de l’épisode 1

À suivre, épisode 2 : L’Oiseau s’envole

[1] « Les vieux hommes deviennent fous la nuit », ce long poème est le premier du recueil publié sous le titre français : Androgyne, Mon amour (New Directions Books, 1977).

[2] Réplique reprise par Blanche DuBois dans Un tramway nommé Désir.

[3] À cinq heures mon ange, lettres à Maria Saint Just (éd. Robert Laffont pour la traduction française, 1991).

[4] Le révérend manifestera toute sa vie une grande tolérance à l’égard de l’homosexualité de son petit-fils. Celui-ci le soupçonnait d’avoir, à l’occasion, cédé à des désirs semblables aux siens…

[5] Un souhait repris en partie par Blanche DuBois dans Un tramway nommé Désir.

[6] La chanson St Louis blues, composée par W.C. Handy en 1914, a été rendue célèbre dans le monde entier par Bessie Smith.

[7] « Les violettes dans les montagnes ont brisé les pierres », citation extraite de Camino Real, une pièce composée entre 1946 et 1952, la préférée de son auteur.

Bravo, Félicie ! C’est de toute beauté ! Merveilleux travail… merci à toi.

C’est grâce à toi, ma chère Martine !

superbe, j’aime beaucoup. Je cherche tout ce qui se rapporte à cet homme. J’ai dévoré récemment jours brulants à Key West de Brigitte Kernel, je rêve d’aller à Key West…J’attends la suite…

Merci beaucoup ! L’épisode 2 (sur 4) sera publié le 8 octobre. Si vous vous abonnez au blog, vous recevrez une alerte. C’est avec joie que je vous donne rendez-vous mardi prochain avec notre cher Tennessee !

J’aime beaucoup… et j’avais en ma possession ce 10/18 Une femme nommée Moïse que je ne retrouve plus… et comme je comprends ce chemin vers les lieux d’auteurs qui nous sont chers… RDV le 8 donc.

Oui, chère Fabia, rendez-vous le 8. Vous êtes la bienvenue.

Passionnant, érudit … vivement la suite !

J’ai beaucoup aimé !

Bravo !

Passionnant ! merci

Le site est extrêmement bien construit, clair, agréable à parcourir. Bravo pour ce travail.

Il serait bien que tu t’affilies à d’autres blogs par affinités.

Merci

Merci beaucoup ! Et ça ne fait que commencer 😉

Merci beaucoup ma JU. Oui, c’est prévu : je vais ajouter des liens « amis »

Moi je dis chapeau ! Et j’suis pas Pape !