Tennessee Williams – 3 : L’Oiseau couronné

Tennessee Williams

1911-1983

III

La période est prospère pour les studios de Hollywood et, depuis les années trente, beaucoup d’écrivains sont sollicités par les Majors : William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck…

En mai 1943, Tennessee Williams arrive à Los Angeles.

Il loue un appartement à Santa Monica où il rencontre Christopher Isherwood (écrivain d’origine britannique naturalisé américain). Cependant, au lieu de travailler sur des scénarios qui ne l’intéressent pas (pour lesquels il est payé deux cent cinquante dollars par semaine, une somme importante à l’époque), Tennessee se consacre à son nouvel opus : La Ménagerie de verre, qu’il propose à la Metro-Goldwyn-Mayer. Celle-ci refuse catégoriquement : elle a déjà tourné Autant en emporte le vent et ne veut plus produire de film « sudiste » pendant au moins dix ans.

Vexé, déçu, Tenn ne met plus les pieds aux Studios.

Le 9 août, son contrat est rompu.

Tennessee Williams se fait l’ami des vagabonds qui dorment sur la plage de Santa Monica et lit Carl Gustav Jung. Malgré sa déconvenue, il se sent fort et décidé : il gagnera suffisamment d’argent pour « construire une vie libre » et sortir sa sœur de « la fosse aux serpents » (ainsi que Tennessee nommait l’Institution psychiatrique).

En décembre 1943, il est à Saint Louis pour les fêtes de fin d’année. Tandis que son frère Dakin se prépare à partir en Chine avec l’armée, le 6 janvier 1944, Rosina Otte dite Grande succombe à une hémorragie pulmonaire. Tennessee n’assiste pas aux funérailles : ce jour-là, il se fait opérer pour la troisième fois de l’œil gauche.

Le 26 décembre 1944, La Ménagerie de verre est créée au théâtre Civic de Chicago.

L’actrice Laurette Taylor contribue au génie de la pièce en interprétant de façon éblouissante le rôle d’Amanda Wingfield. Claudia Cassidy (dans le Chicago Daily Tribune) et Asthon Stevens (dans le Herald American) publient deux courtes critiques excellentes. À la mi-janvier 1945, la salle est comble tous les soirs. Le 2 mars, Tennessee écrit à sa mère pour lui annoncer qu’il lui cède la moitié de ses droits d’auteur. Jusqu’à la fin de sa longue vie, Edwina ne manquera plus jamais de rien. La pièce de théâtre qu’elle a inspirée, à son insu et sans l’admettre, lui rapportera des revenus considérables qui lui permettront d’obtenir ce dont elle rêve depuis longtemps : son indépendance financière.

Le 26 mars 1945, Tennessee Williams fête ses trente-quatre ans avec la compagnie de théâtre qui part monter La Ménagerie à New York. Le 31, la première a lieu au Playhouse Theater. C’est un triomphe. Brooks Atkinson écrit dans le New York Times : « À compter de cette soirée, le théâtre américain ne sera plus le même. »

Le 8 mai, la Seconde Guerre mondiale se termine en Europe.

« Toute œuvre sérieuse est autobiographique » disait Tennessee Williams, The Glass Menagerie[1]l’est davantage encore — si possible.

Pièce en un acte pour quatre personnages — Amanda Wingfield (la mère), Laura Wingfield (la fille), Tom Wingfield (le fils) et Jim O’Connor (le gentleman caller) — « l’action est un souvenir et n’a par conséquent rien de réel. » Le décor : un deux-pièces dans un quartier de Saint Louis « où vivent pêle-mêle ouvriers et petits-bourgeois ». Dans le salon, un vieux phono et une collection d’animaux en verre miniatures. Au mur, le portrait du père absent. Nous sommes dans l’entre deux guerres, avant la crise de 29 et la prohibition, à la folle époque du jazz, du swing, des dancings et du cinéma.

Tom, le fils, est aussi le récitant.

C’est lui qui se souvient de sa mère, Amanda, se rappelant les dimanches à Roche-Bleue lorsqu’elle était brillante et légère au milieu de tous ses « galants » : « Parfois, on manquait de chaises tellement ils étaient nombreux. Il fallait envoyer le nègre chercher des pliants au presbytère (…) Parmi eux, il y avait quelques-uns des jeunes planteurs les plus en vue du Delta du Mississippi… »

Laura, la fille, n’a pas de chevalier servant, mais une ménagerie de verre qu’elle astique fébrilement.

Tom n’a qu’une idée en tête : s’enfuir pour écrire.

Amanda le prévient : « Dès que ta sœur aura quelqu’un capable de prendre soin d’elle, dès qu’elle sera mariée, indépendante, qu’elle aura un foyer, alors tu seras libre d’aller où cela te chantera, sur terre, sur mer, comme le vent te poussera. Mais en attendant, tu te dois de veiller sur ta sœur. »

Alors, Tom invite Jim à dîner. Amanda, surexcitée, s’affaire pour le recevoir. Laura reconnaît en Jim l’adolescent qu’elle a aimé, une année, sur les bancs du collège. Jim était très gentil, il l’appelait « Bengali ». Amanda exulte, pleine d’espoir.

Laura se détend, elle se surprend même à danser avec Jim. Mais le maladroit jeune homme se cogne à la table sur laquelle est posé l’animal en verre préféré de Laura : une licorne. Le bibelot tombe, la corne se brise :

« Il est cassé ? demande Jim.

— Non, répond Laura, il est devenu comme les autres chevaux (…) je m’imaginerai qu’il a subi une opération. Qu’on lui a enlevé sa corne pour qu’il n’ait plus l’impression d’être un phénomène. »

Les deux jeunes gens s’embrassent et aussitôt Jim se rend compte qu’il vient de commettre une erreur. Il avoue à Laura qu’il est amoureux d’une autre fille, qu’il va bientôt se marier.

Laura est bouleversée, Amanda effondrée, Tom s’en va sur la pointe des pieds.

« C’est ça ! — lui crie sa mère, maintenant que, grâce à toi, nous nous sommes ridiculisées, tu vas au cinéma. Tous nos efforts, tous les préparatifs, tous les frais. Le nouveau lampadaire, la carpette, la robe de Laura. Et tout cela pour quoi ? Pour recevoir le fiancé d’une autre fille. Va au cinéma, ne t’inquiète pas de nous, de ta mère abandonnée, de ta sœur infirme, sans mari, sans travail. Que rien ne vienne troubler ton plaisir égoïste, surtout. Va, va, va au cinéma. »

L’Oiseau couronné

Tennessee Williams bouge tout le temps, Audrey Wood ne sait jamais où le joindre.

Paul Bowles en témoigne : « Il était plus impatient de partir de là où il était que d’aller n’importe où ailleurs. »[2] Quant à Elia Kazan, il écrit : « Tennessee Williams, à ma grande tristesse, se perdait à faire la navette entre tous les endroits chics de la planète. L’argent que son énorme succès lui avait apporté l’avait conduit à vivre sur un mode qui étouffait son talent. Il aurait bien mieux fait de rester dans son Sud natal, cette partie du monde où il se sentait mal à l’aise, voire indigné, d’être considéré comme un outsider. »[3]

« Et moi qui perds mes affaires où que j’aille, qui tremble dans les avions, qui avale force pilules roses, qui ai des rendez-vous dangereux avec des inconnus ramassés dans la rue, et ainsi de suite… »[4] commentait Tennessee à propos de ses insatiables voyages.

En avril 1947, Tennessee Williams est à New York pour rencontrer Irene Mayer Selznick, fille du Mayer de la MGM, épouse de David O. Selznick (producteur d’Autant en emporte le vent – nous y revoilà !) Elle est intéressée par la nouvelle pièce de Tennessee intitulée, pour le moment, The Poker Night, et voudrait que Kazan en assure la mise en scène.

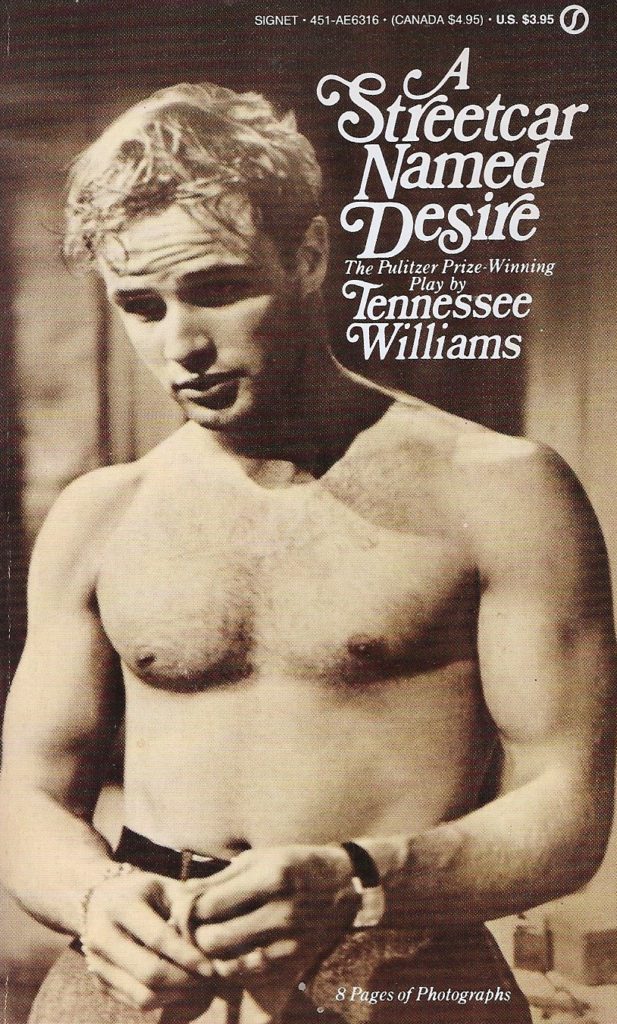

Après une escapade à Provincetown, Tennessee et son nouvel ami Pancho partent en Californie avec Elia Kazan chez Irene Selznick. L’auteur, le metteur en scène et la productrice s’accordent sur les deux premiers rôles : Jessica Tandy sera Blanche DuBois et Marlon Brando, Stanley Kowalski. À la suite d’une lecture de son rôle par le comédien charismatique, Tennessee téléphone à Audrey : « C’est un Stanley envoyé par Dieu ! »

Tenn et Pancho sont invités dans des soirées privées où crépite le gratin hollywoodien. Tennessee a la joie de rencontrer l’une des actrices qu’il admire le plus : Greta Garbo. Il écrit à Donald Windham : « Elle est toujours très belle. Elle boit de la vodka pure et dit qu’elle aimerait faire un autre film dans un rôle ni homme ni femme. »[5]

Les répétitions du Tramway commence à l’automne 47, à New York, sous la direction d’Elia Kazan. Au comble de l’angoisse, Tennessee est persuadé qu’il est mourant et que c’est sa dernière pièce. Il rompt avec Pancho. Au même moment, Dakin Williams, devenu avocat, rédige le contrat de séparation de ses parents. Edwina et Cornelius ne se reverront plus.

La première d’Un tramway nommé Désir a lieu le 3 décembre 1947 au théâtre Barrymore de New York. Le public applaudit à tout rompre pendant plus d’une demi-heure, c’est un triomphe. Les critiques sont excellentes. La pièce remporte le prix du New York Dramatic Critics’ Circle, le prix Pulitzer et le prix Donaldson – première œuvre de l’histoire du théâtre américain à cumuler les trois trophées. Tennessee offre l’argent du Pulitzer à l’université du Missouri. Tennessee Williams a toujours été d’une grande générosité : il distribuait sa richesse sans compter.

À Kazan, qui hésitait encore à monter la pièce quelques mois auparavant, Tennessee avait écrit : « C’est une tragédie dont le but, très classiquement, est de produire une catharsis à base de pitié et de terreur, et, pour obtenir ce résultat, Blanche doit finalement gagner la compréhension et la compassion du public. Mais tout cela sans présenter Stanley comme un scélérat. C’est une chose (l’incompréhension) et non une personne (Stanley) qui la détruit à la fin. »[6]

A Streetcar Named Desire[7]se passe dans le Vieux Carré de La Nouvelle Orléans. On entend de la musique jazz, l’atmosphère est humide et chaude. Le décor : un appartement séparé en deux par un rideau. Blanche DuBois échoue chez sa sœur Stella, mariée à un ouvrier d’origine polonaise : Stanley Kowalski.

Acte I, scène 1, Blanche raconte à Stella comment elles ont perdu Belle-Rêve, la propriété familiale, et comment ont disparu un à un les membres de leur famille : « Tu arrivais juste à temps pour l’enterrement, Stella !… C’est beau, un enterrement, comparé à la mort. C’est calme, un enterrement (…) Oui ! accuse-moi ! Regarde-moi en pensant que j’ai tout abandonné ! (…) Où étais-tu, toi ? Au lit avec ton Polack ! »

Blanche se révolte contre la sensualité de sa sœur, en écho aux paroles d’Amanda, dans La Ménagerie de verre, furieuse après son fils : « Ne vient pas me parler d’instinct ! L’instinct est une chose dont il faut se dégager. Qu’il faut laisser aux animaux. Un homme, un chrétien qui a atteint l’âge de raison, ne veut pas de l’instinct. »

Acte II, scène 1, Blanche raconte à Mitch, un brave type, ami de Stanley, comment elle a perdu l’homme qu’elle aimait — un poète homosexuel, son mari. Le jour où elle a appris la vérité sur les « penchants » de son époux, elle s’est moquée de lui en criant son dégoût. Aussitôt après, il s’est tiré une balle dans la bouche.

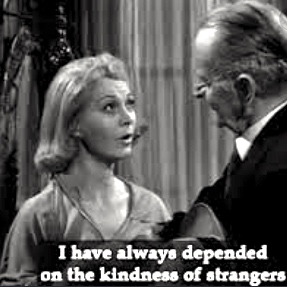

Acte III, scène 4, Stella regarde Blanche s’en aller au bras d’un médecin psychiatre qui l’emmène faire un voyage dont elle ne reviendra pas. La figure de Rose, une fois encore, plane au-dessus de la scène. Blanche tend la main à son destin en prononçant cette réplique superbe : Whoever you are, I have always depended on the kindness of strangers (« Qui que vous soyez, j’ai toujours dépendu de la gentillesse des étrangers. »)

En février 1948, Tennessee Williams est à Rome où il fait la connaissance de Truman Capote et de Gore Vidal, écrivains américains avec lesquels il sympathise. C’est la dolce vita. Tennessee oublie qu’il est mourant et se laisse aller aux délices de la Ville Éternelle.

En avril, des élections menacent la tranquillité de la communauté américaine qui s’enfuit, effrayée par une éventuelle victoire des communistes italiens. Tennessee s’en réjouirait plutôt ; pour une fois, il ne s’envole pas.

En juin, il a rendez-vous à Londres où le metteur en scène et acteur britannique John Gielgud travaille à la production anglaise de La Ménagerie de verre. Au cours d’une réception, Tennessee Williams rencontre Maria Saint Just : « J’ai remarqué un homme petit, assis sur un canapé, raconte-t-elle. Il avait une chaussette bleue à un pied et une rouge à l’autre (…) Il m’a regardée avec ses yeux bleus, a rougi et m’a demandé : Par qui avez-vous été élevée ? — Par ma grand-mère, lui ai-je répondu. Il a répliqué, rêveur : Moi aussi, c’est ma grand-mère qui m’a élevé. »[8]

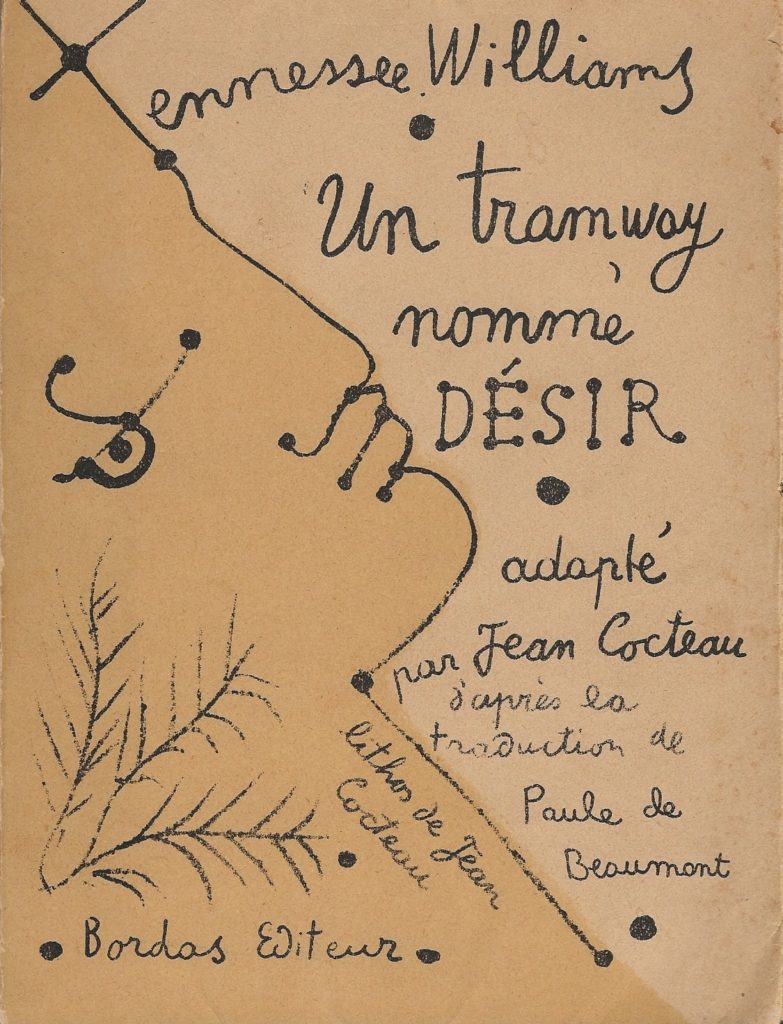

En juillet, Tennessee est à Paris, hôtel de l’Université. Il fait la connaissance de Jean Cocteau qui veut monter le Tramway. Lorsqu’en 1950 l’auteur assistera à une représentation de sa pièce avec Arletty (!!!) dans le rôle de Blanche DuBois, c’est peu dire qu’il n’appréciera pas : « Je ne comprends pas pourquoi Jean Cocteau a truffé ma pièce d’autant de gros mots (…) Je ne crois pas qu’il suffise de placer un Frigidaire dans le décor et de faire parler les personnages comme le public pour donner une impression de vie. »[9]

« Un Tramway nommé Désir » de Tennessee Williams, adaptation de Jean Cocteau d’après la traduction de Paule de Beaumont, couverture et lithographies de Jean Cocteau (éd.Bordas, 1949)

La première londonienne de La Ménagerie de verre a lieu le 28 juillet 1948 au théâtre Haymarket, sous la direction de John Gielgud.

Edwina et Dakin Williams débarquent d’Amérique, Audrey Wood les accueille en grande pompe à l’hôtel Savoy. Mais Tennessee n’est pas là. Il est resté à Paris, il ne viendra pas. Il écrit une lettre d’excuses à Helen Hayes (qui joue le rôle d’Amanda), dans laquelle il se plaint à la manière du personnage sur lequel il est en train de travailler, Alma Winemiller, l’héroïne d’Été et fumée : « J’ai mes crises !… J’ai le cœur nerveux, vous voyez ? » Et, à propos des médicaments qu’il consomme comme des bonbons : « Ils sont d’une infinie miséricorde (…) Le n° sur la boîte est le 96814. J’aime à penser que c’est la ligne directe de Dieu. »

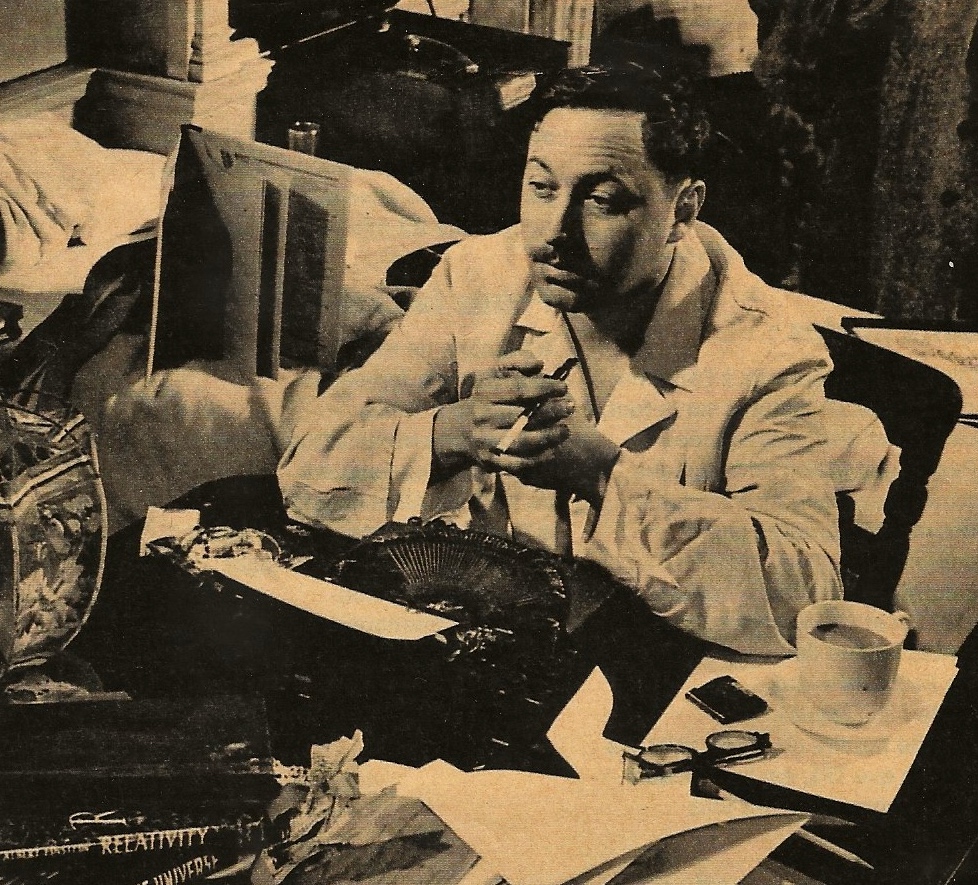

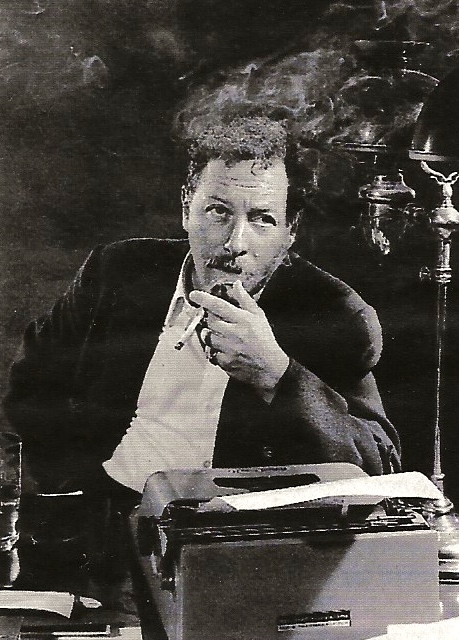

Tennessee a un mode de vie épuisant qui n’a pas changé depuis qu’il écrivait à Donald Windham, en juillet 1943 : « … le café du matin, qui, avec le courrier du matin, constitue le plus chaud et le plus brillant des moments de la journée, celui où sort la plus belle partie de la personnalité. »[10]

Son café, il le prend à l’aube. Noir, fort, sans sucre. À partir de onze heures, il enchaîne avec du gin ou du Martini. À table, il boit du vin rouge et ponctue ses après-midis avec des cocktails de pilules et de whisky. La nuit, il sort et boit encore. Tous les moyens sont bons pour se stimuler, continuer à travailler, au risque de se détruire – ce qui le plonge dans une terreur profonde.

Tennessee Williams écrit « avec un sentiment d’appréhension, avec une hâte fiévreuse et aveugle »[11], comme s’il craignait d’être incapable d’aller jusqu’au bout.

La première new-yorkaise d’Été et fumée (Summer and Smoke) a lieu le 6 octobre au Music Box Theater, sous la direction de Margot Jones. Musique de Paul Bowles. Deux invités d’honneur applaudissent à tout rompre : Carson McCullers, à qui la pièce est dédiée, et Frank Merlo, que Tennessee a retrouvé par hasard dans les rues de New York (ils s’étaient rencontrés un an plus tôt, à Provincetown, alors que Tenn était encore en couple avec Pancho).

Frank Merlo est un ancien marin d’origine sicilienne, né dans le New Jersey. Petit, trapu, il a une mâchoire proéminente qui inspire à Maria Saint Just, la reine du surnom, le sobriquet de « petit cheval ».

Il sera le grand amour de Tennessee Williams.

En novembre, Tennessee Williams retourne à Saint Louis. Il va voir sa sœur à Farmington où elle est internée avec la ferme intention de la faire sortir. Mais Rose a besoin de soins médicaux constants et il n’est pas question de la libérer. Tel un chevalier revenant vainqueur du combat, fort de sa notoriété et de son excellente situation matérielle, Tennessee pensait qu’on la lui confierait. Il est dévasté.

En décembre, Tenn et Frankie partent en voyage de noces en Italie. Ils s’arrêtent à Tanger, chez les Bowles.

(Cf. La Série Jane Bowles)

Tennessee écrit à Audrey qu’il faut absolument qu’elle fasse changer Rose d’établissement. Il a maintenant assez d’argent pour lui payer une institution confortable. Rose quitte Farmington pour Stony Lodge, Ossining, État de New York, où elle restera jusqu’à la fin de ses jours (en 1996).

En mai 1949, Tennessee Williams et Frank Merlo sont à Londres pour rencontrer Laurence Olivier qui est sur le point de mettre en scène le Tramway, avec Vivien Leigh dans le rôle de Blanche DuBois. Tennessee n’en croit pas ses yeux : Vivien est Blanche. Trop, pensent certains.[12] Si la pièce, puis le film, ont contribué à la fragilité extrême de l’actrice, c’est une interprétation sublime qu’elle nous lègue dans le long métrage tourné par Elia Kazan en 1951.

En novembre, Tennessee loue pour la première fois la maison de Duncan Street, à Key West. Il s’y installe avec Frank et son grand-père, le révérend Walter Edwin Dakin. Ils y passent l’hiver.

À la fin de l’année, Tennessee Williams est le plus riche et le plus connu des auteurs dramatiques américains. Il a trente-huit ans. Il écrit à Donald Windham : « Je suis plus seul et plus perdu que jamais et, pourtant, je connais des centaines de gens nouveaux. Cette lettre a des airs de prière demandant compréhension ou pitié. La première est impossible et la seconde jamais désirée, mais les deux sont pourtant nécessaires. »[13]

Au début du mois de juin 1950, Tennessee et Frank dînent à Paris avec Anna Magnani et Carson McCullers.

Anna découvre avec enthousiasme le rôle principal de La Rose tatouée que Tennessee a écrit spécialement pour elle. Tenn et Frankie la suivent en Italie. D’abord en Sicile, à Taormina, puis à Rome, via Firenze. Tennessee retravaille La Rose en fonction des désirs d’Anna qui veut bien jouer le rôle au cinéma mais craint de l’interpréter sur scène, en langue anglaise. C’est Maureen Stapleton qui créera Sérafina Delle Rose au théâtre. (Anna Magnani recevra un Oscar pour la version cinématographique de 1955.)

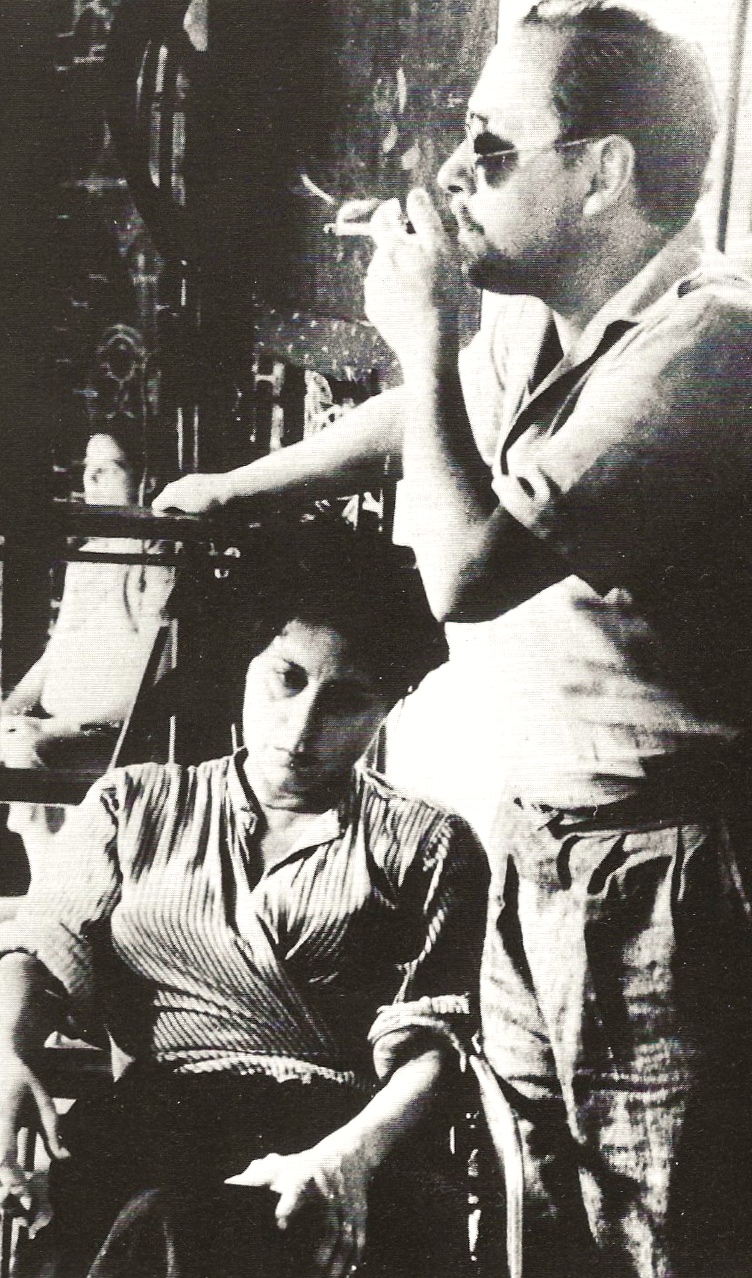

Anna Magnani et Tennessee Williams sur le tournage de « La Rose tatouée » — un film de Daniel Mann, 1955 (Fabbri editori & Centre Georges Pompidou, 1989)

Tennessee est sous le charme d’Anna. Elle est de la race de ces « taureaux femelles » qui le fascinent tant. Entre eux s’établit un rapport affectueux et complice. Dans un article, publié dans le magazine Life du 3 février 1961, Tennessee écrit : « MAGNANI ! Je mets le nom en capitales avec un point d’exclamation parce que c’est comme ça qu’elle avance (…) Dans une pièce pleine de gens, elle peut s’asseoir parfaitement immobile et silencieuse, et vous sentez encore la tension atmosphérique de sa présence, ça palpite et vrombit dans l’air comme un fil électrique dénudé sous tension. »

Dans ses Mémoires, Tennessee décrit Anna comme la femme la plus anticonformiste qu’il ait connue. Elle avait l’habitude de se lever en début d’après-midi : « Vers deux heures trente ou trois heures, le téléphone sonnait. Après le rituel Ciao Tenn ! elle demandait toujours Quel est le programme ? Elle me posait toujours cette question polie, bien que je la soupçonne d’avoir déjà décidé de ce que serait le programme (…) À huit heures, Merlo et moi débarquions chez elle, au dernier étage du Palazzo Altieri ; une bonne à l’air affolé nous faisait entrer au salon (…) Nous nous asseyions pour boire en l’attendant, parfois pendant près d’une heure (…) Enfin Anna, brillant d’animation et d’humeur expansive, s’engouffrait dans la pièce (…) Nous ne demandions jamais où nous allions dîner ; c’était un sujet sur lequel elle avait déjà statué, et son choix se révélait toujours parfait. Les patrons comme les garçons du restaurant l’accueillaient comme une reine (…) Après le café, Anna demandait un gros paquet de restes. » Alors commençait l’itinéraire de nuit à visiter tous les lieux où des chats errants et faméliques attendaient qu’Anna les nourrisse. Puis on allait boire un dernier verre via Veneto : « Anna ne buvait que du vin (…) elle émettait toujours des commentaires désolés sur mon goût pour le whisky. »

De son côté, La Magnani regarde l’écrivain avec des yeux attendris : « Tennessee est comme un enfant : il est innocent comme un bébé et il a un cœur d’or. C’est un homme intelligent avant d’être un intellectuel. »

Fin janvier 1952, Tennessee Williams achève une énième version de Camino Real. La pièce est dédiée à Elia Kazan. Tennessee voudrait que celui-ci la mette en scène mais, sous la pression du maccarthysme, « Gadg » a dénoncé ses amis communistes de Hollywood. Pour l’heure, le délateur essaie de se faire oublier.

Tenn et Frankie descendent à Key West dans la maison de Duncan Street qu’ils agrémentent d’une piscine, d’un studio réservé aux heures matinales d’écriture et d’un kiosque baptisé The Jane Bowles Summer House. Pendant ce temps-là, Un tramway nommé Désir remporte quatre Oscars à Hollywood (dont celui de la meilleure actrice pour Vivien Leigh).

Le 24 avril, la reprise d’Été et Fumée au Circle in the Square, à New York, avec Geraldine Page dans le rôle d’Alma Winemiller, dans une mise en scène de José Quintero, remporte un immense succès.

Le 28 mai, Tennessee Williams et son amie Carson McCullers sont élus membres à vie du National Institute of Arts and Letters.

En juin, Tennessee et Frank voyagent en Europe. D’abord à Paris, puis à Rome où ils retrouvent La Magnani.

En octobre, Tenn offre un chien à Frankie : Mister Moon, le premier d’une longue série de bulls anglais. Ils passent la soirée de Halloween en compagnie de Jane Bowles qui occupe momentanément son appartement à New York, puis descendent à Key West pour célébrer Noël et la nouvelle année avec le révérend et Miss Edwina.

Camino Real

La première new-yorkaise de Camino Real, finalement mise en scène par Elia Kazan, a lieu au théâtre National le 19 mars 1953. Dans l’ambiance hystérique du maccarthysme, la pièce est accusée d’être antiaméricaine. On lui reproche son abstraction, sa poésie, son symbolisme et, surtout, de n’avoir pas de fin. Malgré une bonne critique du fidèle Brooks Atkinson, Camino Real s’interrompt après soixante représentations.

Tennessee Williams, effondré, s’enfuit à Key West. Dans un article publié par le New York Times du dimanche 15 mars, il écrivait : « Plus que n’importe quel autre travail que j’ai fait jusqu’à présent, cette pièce m’est apparue comme la construction d’un autre monde (…) Mon désir était de donner au public mon propre sens de quelque chose de sauvage et de non restrictif qui coule comme l’eau dans les montagnes, ou les nuages qui changent de forme dans le vent, ou la continuelle dissipation et transformation des images d’un rêve (…) Je n’ai jamais pensé une seule minute que la pièce pourrait paraître obscure et confuse à qui que ce soit (…) Mon attitude est intransigeante. Je continue à ne pas être d’accord avec le fait qu’elle ait besoin d’une explication. »

Kazan pensait, quant à lui : « Camino Real est une pièce imparfaite mais très belle, c’est une lettre d’amour à ceux que Williams aimait le plus : les romantiques, ces innocents devenus les victimes de notre civilisation d’affaires. »

Camino Real se passe dans un pays d’Amérique latine non précisé, « il n’y a pas d’oiseaux sauvages dans ce pays, mis à part quelques oiseaux sauvages domestiqués et mis dans des cages. » Elle met en scène trente-neuf personnages, parmi lesquels : Casanova, le baron de Charlus, Marguerite Gautier, lord Byron, Don Quichotte et Sancho Panza… Le rideau se lève sur un port qui ressemble à Tanger, La Havane, Vera Cruz, Casablanca, Shanghai et La Nouvelle Orléans réunis. Côté jardin, le quartier chic avec l’hôtel Siete Mares (« Sept Mers ») ; côté cour, le quartier gitan. Le premier personnage à entrer en scène est Don Quichotte, il dit : « Le bleu est la couleur de la distance ! » Et le ton est donné.

Camino Real est « une question sans réponse, mais continuons à croire à la dignité et à l’importance de cette question. »

La Chatte sur un toit brûlant

Le 14 février 1955, le révérend Walter Edwin Dakin meurt au Barnes Hospital de Saint Louis à l’âge de quatre-vingt-dix-sept ans.

La première new-yorkaise de La Chatte sur un toit brûlant (dédiée à Audrey Wood), a lieu au théâtre Morosco le 24 mars dans une mise en scène d’Elia Kazan. Ben Gazzara tient le rôle de Brick Pollitt et Barbara Bel Geddes (future mère de J. R. et Bobby Ewing dans la série Dallas…) celui de Maggie la Chatte. Burl Ives incarne déjà Big Daddy (comme dans le film de Richard Brooks). C’est un succès immédiat. La pièce remporte le New York Drama Critics’ Circle Award et le prix Pulitzer. C’est l’œuvre de Tennessee Williams qui se jouera le plus longtemps sur scène.

Malgré l’immense succès de la pièce et, plus tard, du film de Richard Brooks, Tennessee n’est pas content. Il n’a pas aimé la mise en scène de Kazan et détestera l’adaptation cinématographique de Brooks. Il se sent trahi. En considérant le « cadeau » du jeune couple au vieil homme (Maggie et Brick annonce à Big Daddy, mourant, qu’ils attendent un enfant) comme un happy end sans ambiguïté, ils ont escamoté le dégoût que cette histoire inspirait à son auteur. Dans l’esprit de Tennessee, aucun des personnages n’est sympathique : Brick, le lâche, qui a eu honte des sentiments de son ami Skipper à son égard ; Maggie la Chatte, qui se bat pour rester la femme d’un homme qui ne la désire pas ; Big Daddy, le patriarche, qui préfère son fils cadet, plus beau et plus doué ; Big Mamma qui ne voit rien, n’entend rien, et vit dans l’ombre d’un mari qui la méprise ; et, bien sûr, Gooper et sa femme Edith, qui font des enfants comme on achète des actions en bourse.

Le message n’était pas : faites des enfants pour faire plaisir à vos parents, mais : affrontez toujours la vérité, ne la dissimulez jamais. Le secret ne protège pas, il empoisonne.

En avril 1955, Tennessee Williams est à Key West avec Frank, Carson McCullers et Françoise Sagan. Celle-ci se souvient de leur première rencontre : « Arriva donc un homme bref, avec des cheveux blonds, des yeux bleus et un regard amusé, qui était depuis la mort de Whitman et reste à mes yeux le plus grand poète de l’Amérique. Il était suivi d’un homme brun, l’air gai (…) nommé Franco (…) Derrière eux, une femme grande et maigre dans un short, des yeux bleus comme des flaques, un air égaré, une main fixée sur des planchettes de bois, cette femme qui était pour moi le meilleur écrivain, le plus sensible en tout cas de l’Amérique d’alors : Carson McCullers. Deux génies, deux solitaires que Franco tenait par le bras, à qui il permettait de rire ensemble, de supporter ensemble cette vie de rejetés, de parias, d’emblèmes et de rebuts qu’était alors la vie de tout artiste, de tout marginal américain. »[14]

À la mi-juin, Tennessee part en Europe – sans Frank.

À l’automne, il retourne à New York pour travailler au scénario de Baby Doll (d’après deux pièces courtes : 27 Remorques pleines de coton et Le Long séjour interrompu) qu’Elia Kazan doit réaliser. Le tournage va commencer et Gadg exige de Tenn qu’il rejoigne l’équipe du film à Benoît, Mississippi. Tennessee refuse de mettre les pieds dans un État qui persécute les Noirs et les Pédés. Kazan est fâché.

Baby Doll (La poupée de chair) sort sur les écrans américains le 18 décembre 1956 (avec Karl Malden dans le rôle d’Archi Lee, Carroll Baker dans le rôle-titre et Eli Wallach dans celui de Silva Vaccaro). Le film est aussitôt condamné par The National Legion of Decency (La Ligue pour la Vertu). Aux États-Unis, les années cinquante ont connu, outre le maccarthysme, un code de censure cinématographique très strict : le code Hayes. Des hommes d’église s’installaient à l’entrée des cinémas pour noter le nom des paroissiens qui allaient voir les films réprouvés par la morale.

Baby Doll raconte l’histoire d’une jeune fille de vingt ans qui s’est mariée avec un homme qui la dégoûte pour faire plaisir à son père mourant. Elle refuse de coucher avec son époux, mais tombe amoureuse d’un teigneux, Silva Vaccaro, un étranger qui, avec ses nouvelles méthodes de production et d’exploitation du coton, a mis en faillite tous les petits égreneurs de la région, dont Archie Lee, le mari trompé.

Tennessee et sa sœur Rose vont passer Noël chez Carson McCullers, à Nyack. Le 3 janvier 1957, Tenn écrit à Maria Saint Just pour lui raconter l’épisode : « Carson lui a tout de suite dit : Rose, mon trésor, venez ici m’embrasser. Rose lui a répondu : Non merci, j’ai mauvaise haleine. (…) Elle est redevenue fort jolie. Mince, la peau claire, et ses yeux gris-vert sont ravissants, et cette incroyable douceur, cette patience, ce calme. Après tout ce qu’elle a enduré dans les fosses aux serpents, c’est vraiment un miracle qu’elle soit demeurée une vraie dame. Là où elle est maintenant (Stony Lodge), elle a beaucoup plus de liberté, peut se promener dans la belle propriété qui domine l’Hudson, a une perruche dans sa chambre à laquelle elle a donné le nom de mère : Edwina Estelle. »

Au début de l’année 1957, Tennessee Williams est déprimé. Il a écrit à Maria Saint Just que sa carrière d’écrivain est terminée et que « dans tout le reste (il) a échoué de façon spectaculaire ». L’échec que va recevoir sa nouvelle pièce, La Descente d’Orphée, au mois de mars suivant, à New York, le conforte dans son désespoir.

Le 27 mars, à soixante-dix-sept ans, Cornelius Coffin Williams décède chez sa sœur, à Knoxville, Tennessee. Le jour de l’enterrement, Dakin et Thomas sont présents. Edwina ne se déplace pas. Leur tante Ella montre à Tennessee une photo de son père parue dans le journal local : Cornelius posant fièrement devant un cinéma qui a mis Baby Doll à l’affiche. Il sourit, tête haute. La légende retranscrit ses propos : « Je pense que c’est un excellent film et je suis fier de mon fils. »

Tennessee Williams est bouleversé.

Au mois de juin, il commence une psychothérapie avec le docteur Lawrence S. Kubie (adepte de l’hypnose) qui lui demande de cesser d’écrire. Tennessee est bloqué à New York pour ses cinq (!!!) séances hebdomadaires. C’est son premier été depuis dix ans sans voyage en Europe.

Soudain l’été dernier

Le 7 janvier 1958, Soudain l’été dernier (Suddenly Last Summer)[15]est monté off Broadway. La pièce met en avant Violet Venable, une veuve richissime qui habite le Quartier des Jardins à La Nouvelle Orléans (admirable Katharine Hepburn dans le film éponyme de Joseph Mankiewicz !)

Violet Venable vivait depuis quarante ans avec son fils Sebastien, un poète oisif qui écrivait un poème chaque été, lorsque, Soudain l’été dernier, il est mort dans des conditions épouvantables à Cabeza de Lobo, en Espagne. Mrs Venable affirme que la jeune Catharine Holly, cousine de Sebastien, est responsable du drame. C’est elle qui accompagnait son fils cette année-là, en Europe. Violet envisage une solution radicale pour se débarrasser de Catharine : la lobotomie. Elle réussi à la faire interner en hôpital psychiatrique afin d’en finir avec son « bavardage » et prononce les paroles de Miss Edwina à l’encontre de Rose quand elle demande au neurochirurgien d’ « arracher cette horrible histoire de son cerveau » — autrement dit, ces jacasseries honteuses sur la sexualité de son fils et sur les circonstances atroces de sa mort : le poète dandy a été dévoré par des enfants affamés. [16]

En juin, Tennessee Williams interrompt sa psychothérapie avec le docteur Kubie et s’envole pour l’Europe avec son amie Marion Vaccaro. Frank reste seul à Key West.

Le 10 mars 1959, Le Doux Oiseau de la jeunesse (Sweet Bird of Youth) est présenté au Martin Beck de New York par la cofondatrice, avec Elia Kazan, de l’Actors Studio : Cheryl Crawford. La pièce lui est dédiée. La mise en scène est de Kazan et la musique de Paul Bowles. Avec Paul Newman dans le rôle de Chance Wayne et Geraldine Page dans celui d’Alexandra Del Lago, princesse Kosmonopolis (comme dans le film de Richard Brooks qui sortira en 1962.)

Les critiques ne sont pas bonnes, pourtant la pièce reste plus d’un an à l’affiche.

À Cuba, Fidel Castro vient de prendre le pouvoir. Tennessee Williams et Marion Vaccaro se rendent à La Havane pour le rencontrer. Le Lider Maximo accueille l’écrivain d’un « That Cat ! » enthousiaste.

En mai, Tennessee et Marion sont de retour à Key West où Frank les attend.

Le 20 août, Tennessee Williams et Frank Merlo partent pour un voyage de trois mois autour du monde.

Début 1960, Tennessee est à Key West. Il écrit à Maria Saint Just : « Je crois que j’aimerais me reposer maintenant pendant dix ans sur mes lauriers fanés (…) Je suppose que mon heure est passée dans les théâtres de Broadway, j’espère seulement que mon argent va me durer aussi longtemps que moi et (…) suffira pour épargner à Rose la fosse aux serpents et pour garder au Cheval le cottage de Key West et de quoi nourrir sa ménagerie. »[17]

En 1961, Tennessee Williams reprend une nouvelle écrite en 1948 – La Nuit de l’iguane – pour en faire une pièce en trois actes du même nom[18]. Il est à nouveau persuadé que ce sera la dernière et souffre de paranoïa aiguë. Tous ses amis deviennent suspects. Il s’enferme dans son studio d’écriture, à Key West, se méfie des coups de téléphone inattendus et des visites impromptues. Beaucoup de jeunes auteurs remportent alors un succès supérieur au sien : Harold Pinter, Edward Albee, William Inge… Tennessee, plus que jamais inquiet, est bel et bien menacé.

Le 29 décembre, La Nuit de l’iguane est créée au théâtre Royal de New York dans une mise en scène de Frank Corsaro (avec Bette Davis, puis Shelley Winters, dans le rôle de Maxine Faulk).

The Night of The Iguana est une comédie philosophique empreinte d’humour et de grâce qui se déroule un soir d’été à l’hôtel Costa Verde, sur la côte pacifique du Mexique, au nord d’Acapulco. Maxine Faulk (sublime Ava Gardner dans le film éponyme de John Huston !) est la propriétaire de l’hôtel ; c’est un « taureau femelle » qui aime les jeunes Mexicains et le rhum-coco. Le révérend Shannon, prêtre défroqué, est devenu chauffeur de bus et guide touristique pour un collège de jeunes filles. Hannah Jelkes, artiste peintre, célibataire, accompagne son grand-père, Nonno, en voyage autour de la terre. Elle peint, il récite des poèmes.

La nuit sera noire et blanche[19]… Mais à l’aube, ils ne seront plus des étrangers.

La pièce triomphe au théâtre, le film cartonnera au cinéma. La Nuit de l’iguane est le dernier coup de maître de Tennessee Williams.

Fin de l’épisode 3

Suite et fin, épisode 4 : Une vie accomplie

[1] Adaptation française de Marcel Duhamel (éd. Robert Laffont, 1958).

[2] Mémoires d’un nomade, Paul Bowles (éd. Quai Voltaire pour la traduction française, 1989).

[3] Une vie, Elia Kazan (éd. Grasset pour la traduction française, 1989).

[4] À cinq heures, mon ange, op. cit.

[5] Tennessee Williams’ letters to Donald Windham, op. cit.

[6] Une vie, op. cit.

[7] Adaptation française de Paule de Beaumont, éd. Robert Laffont (1958).

[8] À cinq heures, mon ange, op. cit.

[9] Nouvelles littéraires, 8 juin 1950. Interview de Jeanine Delpech en présence de Paul Bowles.

[10] En 1975, Tennessee Williams écrira dans ses Mémoires : « Il m’apparaît parfois que j’ai vécu une vie faite de matins et de matins, puisque c’est toujours, puisque ça a toujours été le matin que je travaille. »

[11] Rubio y Morena, in : Toutes ses nouvelles op. cit.

[12] Vivien Leigh était de constitution, mentale et physique, très faible. Elle meurt en 1967, à l’âge de cinquante-trois ans, de la tuberculose.

[13] Tennessee Williams’ letters to Donald Windham, op. cit.

[14] Avec mon meilleur souvenir, Françoise Sagan (éd. Gallimard, 1984).

[15] Traduction française de Jacques Guicharnaud, éd. Robert Laffont (1962).

[16] On retrouve le thème du cannibalisme dans la nouvelle Le Masseur noir (Desire and The Black Masseur, 1946) op. cit.

[17] Tenn fait allusion aux nombreux animaux domestiques dont s’occupait Frankie.

[18] Adaptée en français par Marcel Aymé (éd. Robert Laffont, 1972).

[19] Selon l’expression de Gérard de Nerval.

merci merci, vivement la suite !

J’adore. Tout.

Le texte, et quel texte !

Un texte enrichi comme jamais vu, lu, entendu. C’est une véritable immersion dans le monde de Tennessee. Merci Félicie et bravo.

Suite et fin mardi prochain !

Merci infiniment, chère Gabrielle. À mardi prochain !

Bravo Félicie ! Cette suite est haletante – j’en ai retenu mon souffle ! Hâte de lire le prochain épisode. Merci à toi pour ce travail colossal et formidable !

Infiniment merci ! Et vive Tennessee !

Bon je suis addict 🤷♀️

👍👏

Très bien, c’est pas toxique ! À la semaine prochaine !