Tennessee Williams – 4 : Une vie accomplie

Tennessee Williams

1911-1983

IV

Au printemps 1962, Frank Merlo s’affaiblit. Il est gravement malade.

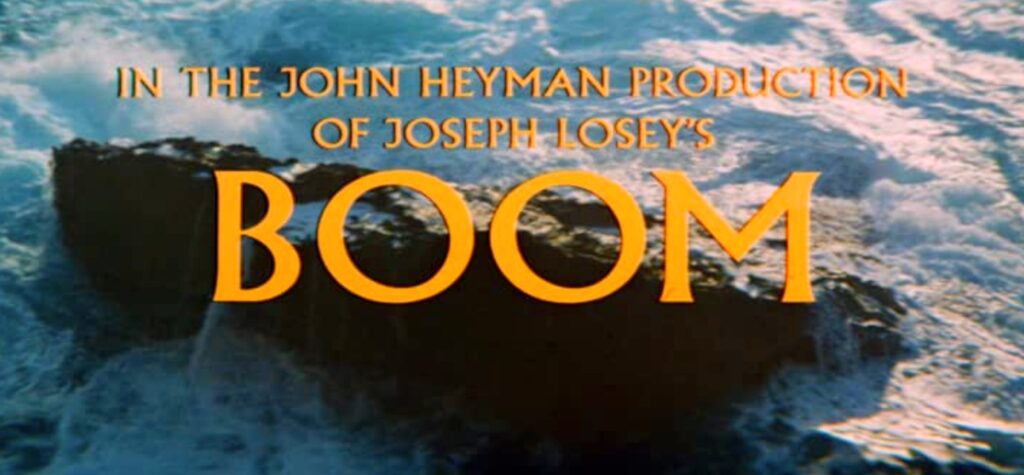

Tennessee Williams écrit Le Train de l’aube ne s’arrête plus ici (The Milktrain Doesn’t Stop Here Anymore). La pièce reprend une nouvelle intitulée Un homme monte avec ça (Man bring this up road, 1953). « Une comédie sur la mort », affirmait son auteur. Elle deviendra un film superbe : Boom! de Joseph Losey (1968).

En janvier 1963, le diagnostique tombe : Frankie souffre d’un cancer des poumons.

Le Train de l’aube est montée au théâtre Morosco. C’est un échec, la pièce est interrompue après soixante-neuf représentations.

En août, Frank est admis au Memorial Hospital de New York. Tennessee va le voir tous les jours jusqu’au dernier, 21 septembre 63 : Frank Philip Merlo meurt à l’âge de quarante et un ans.

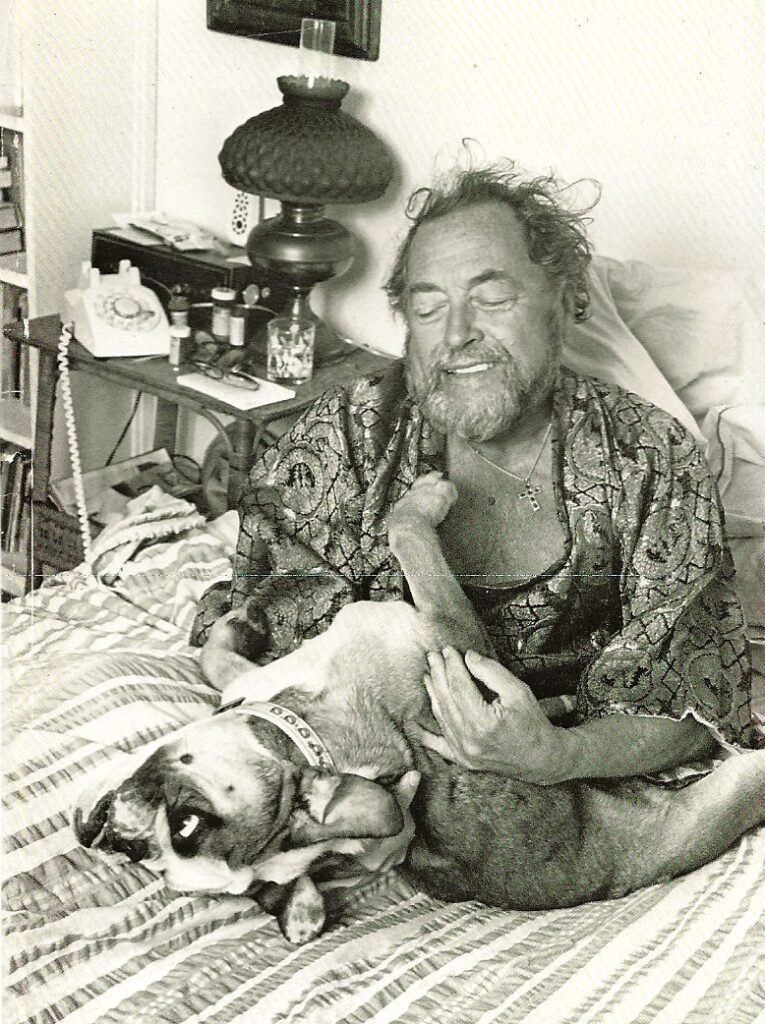

Tennessee est démoli. « Mon cœur, si longtemps habitué aux attachements brefs, avait trouvé dans ce jeune Sicilien un refuge, enfin… »[1] Ils auront vécu quatorze années ensemble. Elia Kazan se souvient du couple qu’ils formaient : « Je me les rappelle encore, faisant leurs courses à l’épicerie comme des bourgeois français (sic), tenant en laisse leur bouledogue dodu, qui se dandinait à leur côté (…) À mon avis, Tennessee n’a jamais été aussi heureux qu’à ce moment-là ; il n’a jamais connu personne d’aussi aimant, loyal et honnête que Frank Merlo. »[2]

Tennessee Williams vit désormais en reclus à New York. Il ne voit plus personne si ce n’est son nouveau thérapeute : le docteur Max Jacobson (alias « Docteur Feelgood ») qui lui prescrit, entre autres drogues, des amphétamines.

Tennessee Williams est dans un état d’épuisement et de faiblesse épouvantable. Il écrit à Maria Saint Just : « Je me déteste. Je sens que j’ennuie les gens et que je suis trop repoussant physiquement. »

Il ne tient plus debout. Il glisse, trébuche, s’abîme les genoux. Il est drogué du matin au soir et son corps ne tolère plus une goutte d’alcool. Dès qu’il boit — il boit souvent — Tennessee devient confus, agressif, suspicieux. Il n’écoute pas les conseils de ses amis et refuse de quitter le Docteur Jacobson.

En mars 1966, le magazine Esquire publie une pièce en un acte de Tennessee Williams : I Can’t Imagine Tomorrow.

Je ne peux imaginer demain met en scène deux personnages : Une (une femme) et Deux (un homme). Lui est un ancien professeur qui ne peut plus enseigner en raison de graves problèmes d’élocution. Elle est malade, dépressive, et pratique un humour extravagant, terrible, très « williamsien ».

Au printemps 66, Audrey Wood négocie les droits cinématographiques du Train de l’aube ne s’arrête plus ici. Le script s’intitule d’abord Goforth ! (En avant !), du nom du personnage principal.

En avant ! — qu’il écrivait toujours en français — était la devise de Tennessee Williams.

En avant ! tous les matins, avec une journée de plus dans le dos et une de moins à l’horizon. « Vous continuez dans la solitude, les outils de votre travail vous trahissent ou vous les trahissez, les coqs chantent trois fois avant le lever du jour, aussi odieux que le geôlier pour le condamné — tout vous est hostile, mais vous continuez… »[3]

Tennessee confie à Maria Saint Just : « Ma seule vraie joie dans l’écriture, c’est de continuer à écrire. »

Et, dans ses Mémoires, il confessera : « Je suis un écrivain contraint et forcé. »

Au début de l’année 1967, Tennessee Williams est en Sardaigne sur les lieux du tournage de Boom! — alias Goforth!

Boom! (le bruit des vagues contre la falaise), réalisé en Technicolor par Joseph Losey, avec Liz Taylor (géniale !) dans le rôle de Mrs Goforth et Richard Burton dans celui de Christopher Flanders, musique de John Barry, est un film merveilleusement baroque, le préféré de Tennessee.

Le mien aussi, je vous en prie (ce ne sont que quelques extraits …) :

Le 4 avril 1968, le pasteur Martin Luther King est assassiné à Memphis. Trois jours plus tard, Nina Simone chante Why (The King of Love is Dead) au Westbury Music Fair (État de New York).

L’été suivant, Tennessee Williams est à Key West où il travaille à la révision d’une pièce en deux actes : The Two-Character Play (alias Out Cry), un dialogue entre un frère et une sœur qui témoigne une fois encore de ce qu’il n’a jamais cessé de répéter : Rose est l’autre face de lui-même.

Un frère, Felice, et une sœur, Clare, sont enfermés dans leur maison-théâtre. Ils jouent une pièce non écrite sur une scène sans décor ni public.

Clare : « Un docteur, une fois, m’a dit que toi et moi étions les personnes les plus courageuses qu’il ait jamais connues. J’ai dit : Pourquoi, c’est absurde, mon frère et moi sommes terrifiés par nos propres ombres. Et il a dit : Oui, je sais, et c’est pourquoi j’admire tant votre courage. »

Finalement, Felice renonce à sortir de la maison-théâtre sans Clare : « Je rentre à la maison, très rapidement. Je ne regarde pas ma sœur. »

La Ménagerie de verre s’achevait par ses mots : « Parfois, il m’arrive de marcher le soir, dans les rues d’une ville étrangère, en attendant de trouver des compagnons. Je passe devant l’étalage d’une boutique de parfums. La vitrine est remplie de verre coloré, de minuscules flacons transparents aux couleurs délicates, semblables aux fragments d’un arc-en-ciel pulvérisé… Et, tout à coup, ma sœur me touche. Je me retourne et je la regarde dans les yeux. »

À l’issue de la première pièce à succès de Tennessee Williams, Tom quittait Laura. Il était décidé, il s’engageait.

Vingt-deux ans plus tard, dans une œuvre méconnue, Felice n’a plus la force de partir. Il se dérobe, fourbu de culpabilité … et il évite le regard de sa sœur.

Le mot tabou est confiné, le jeu interdit est celui du monde extérieur. Entre l’enfermement détesté et la société redoutée, le seul espace vivable est un théâtre : « Felice, est-il possible que La Pièce pour Deux Personnages n’ait pas de fin ? »

À la fin de l’année 1968, Tennessee veut se faire admettre auprès de sa sœur à Stony Lodge. N’y parvenant pas, il quitte New York pour Key West. Son frère Dakin le rejoint et, contre toute attente, lui conseille de se convertir au catholicisme.

Le 10 janvier 1969, Tennessee Williams est baptisé par le père Le Roy en l’église Saint Mary of the Sea, à Key West. Tennessee dira quelques années plus tard : « J’aime la beauté du rituel, mais les dogmes de l’Église sont ridicules. »

En septembre, Dakin intervient à nouveau : il fait interner son frère au Barnes Hospital de Saint Louis pour le désintoxiquer d’une drogue, la glutéthimide (commercialisée aux USA sous le nom de Doriden). Tennessee est sevré brutalement. Il en voudra énormément à Dakin et les deux frères resteront longtemps fâchés.

En avril 1970, Tennessee Williams est à Key West où il apprend la mort de Marion Vaccaro.

En juillet 1971, une nouvelle version de The Two-Character Play /Out Cry est montée au théâtre Ivanhoé de Chicago.

Audrey Wood fait le voyage de New York pour assister à la Première. C’est un désastre.

Tennessee, furieux contre le monde entier, rompt le soir même avec Audrey (après trente-deux ans de bons et loyaux services).

Il reste malgré tout dans la même agence et c’est Audrey, en personne, qui le présente à son successeur : Bill Barnes.

Le 1er octobre 71 a lieu la création parisienne du Doux Oiseau de la jeunesse au théâtre de l’Atelier dans une adaptation[4] de Françoise Sagan (avec Edwige Feuillère dans le rôle d’Alexandra del Lago et Bernard Fresson dans celui de Chance Wayne). L’auteur se rend à Paris pour l’occasion et approuve chaleureusement le travail de Sagan, laquelle, fébrile, lui demande s’il ne s’est pas « trop senti trahi ». Tennessee répond : « No darling, je me suis senti aimé. Mieux que tout, tu vois : aimé. »[5]

Puis il s’envole chez son amie Maria à Wilbury Park, propriété familiale des Saint Just.

En novembre, Tennessee Williams est à La Nouvelle Orléans où il compose ses Mémoires. Il confesse à Maria Saint Just : « Je prends beaucoup de plaisir à les écrire (…) et, même si je devrais peut-être m’exiler à jamais des États-Unis quand ils auront été publiés, je sens que ça peut me rapporter un million facilement ! Il serait temps que quelque chose me rapporte la grosse galette… »

À la fin de l’été 1972, Tennessee Williams est juré d’honneur à la Mostra de Venise. Il s’y fait de nouveaux amis : Andy Warhol, Paul Morrisey, Sylvia Miles et Joe Dallessandro.

De retour à New York, Tennessee rencontre un jeune vétéran du Vietnam, apprenti écrivain : Robert Carroll (surnommé « l’Enfant Terrible »).

Le 4 mai 1973, Jane Bowles s’éteint dans une clinique psychiatrique de Malaga à l’âge de cinquante-six ans.

(Cf. La Série Jane Bowles)

Le 26 décembre, à Rome, Anna Magnani meurt d’un cancer du pancréas à l’âge de soixante-cinq ans.

Pendant l’année 1974, quand Tennessee n’est pas à New York, ni en voyage en Europe, ni à La Nouvelle Orléans, il se repose à Key West où une bande de profiteurs composée de jeunes « artistes », des amis de Robert Carroll, le pille jour après jour.

En 1975, Tennessee Williams publie son premier roman — Une femme nommée Moïse (Moïse and The World of Reason) — qui a pour cadre le quartier de Greenwich Village, à New York.

Moïse vit à Bleecker Street dans le dénuement le plus total. Elle est peintre. Son renoncement à la société et son isolement sont tels qu’elle sait qu’elle ne vendra jamais une toile de son vivant. Jusqu’à présent, elle a vécu de la générosité d’un vieil homme à qui elle prodiguait des « massages de la prostate ». Mais le vieux est mort. Moïse organise une réception au cours de laquelle elle fait une annonce. Sa voix est si faible que le Narrateur, son ami, debout à côté d’elle, répète les mots qu’elle murmure : « Les choses sont devenues intenables dans mon univers (…) Mon univers n’est pas du tout le vôtre, voyez-vous (…) Je crois avoir vécu autrefois dans un univers plus proche du vôtre, je veux dire dans un univers de raison… » Tout au long du roman, Tennessee Williams, le Narrateur, dialogue avec lui-même. Quand il est à bout de souffle, il n’achève pas ses phrases. Lorsqu’il manque de courage, il se redonne du cœur à l’ouvrage : « Repose-toi, respire, remets-toi si tu peux, le cri est encore En avant ! »[6] Parfois, il nous parle, à nous, lecteurs : « À propos, qui êtes-vous ? Il me faut toujours être présenté au moins deux fois, car la panique qui s’empare de moi à une première rencontre avec quelqu’un m’empêche d’entendre son nom. »

En décembre 1975, les Mémoires de Tennessee Williams sortent aux éditions Doubleday et deviennent rapidement la meilleure vente de la saison : en une après-midi, lors d’une séance de signature à New York, l’auteur dédicace plus de huit cents exemplaires de son livre. Dans l’introduction, Tennessee confie : « J’ai toujours écrit sous l’empire de nécessités plus profondes que ce que peut représenter le terme professionnel. Et parfois, au détriment de ma carrière (…) Sincèrement, je n’ai jamais eu d’autres choix que de devenir écrivain. »

Il déclarait aussi : « La création peut revêtir deux formes : elle peut être organique ou non organique. Il est toujours possible de modifier ou d’altérer la nature d’une œuvre non organique — j’entends par là une œuvre qui ne résulte pas d’une nécessité aussi vitale pour son créateur que peuvent l’être les battements de son cœur ou sa respiration. »

Une vie accomplie

Au mois de mai 1976, Tennessee Williams préside le 30ème Festival de Cannes dont la Palme d’Or revient, cette année-là, au film de Martin Scorsese Taxi Driver. Il est interviewé par Danièle Gilbert, dans l’émission Midi Première (que je ne résiste pas à partager ici).

Au cours de l’été 1977, Tennessee est « dans un état de dépression tenace ». Il essaie une nouvelle fois de se faire interner auprès de sa sœur Rose, à Stony Lodge, en vain, puis il rejoint sa famille à Saint Louis. Tenn se réconcilie avec Dakin qu’il soutient dans sa énième campagne électorale pour le siège de Gouverneur du Missouri.

À la fin de l’année 1978, Tennessee Williams change pour la seconde fois d’agent : Bill Barnes cède la place à Mitch Douglas.

Le début de l’année 1979 a des allures de roman policier. Robert Carroll est désormais surnommé « l’Andouille.» Non seulement il se shoote, au grand désarroi de Tennessee qui ne consomme que sur ordonnance, mais surtout : il deale. Le 1431 Duncan Street devient peu à peu la plaque tournante du trafic de drogue des Keys.

Le 5 janvier, Frank Fontis (architecte, jardinier, voisin et ami — concepteur du Jane Bowles Summer House) est assassiné chez lui. Au cours de l’enquête, la police trouve plusieurs manuscrits originaux de Tennessee Williams (volés des années auparavant). Les 8 et 14 janvier, la maison du 1431 Duncan Street est mise à sac par des inconnus, probablement des « amis » de Robert Carroll. Tennessee rompt avec l’Andouille et s’envole pour New York.

À l’automne, grâce aux droits d’auteur que lui ont rapportés ses Mémoires, Tennessee Williams achète une seconde maison à Key West (915 Van Phister Street) pour y installer Rose (accompagnée jour et nuit d’une « auxiliaire de vie »).

L’expérience dure un an, Rose Isabelle Williams retourne à Stony Lodge.

Le 1er juin 1980, Miss Edwina meurt à l’âge de quatre-vingt-seize ans.

Le 30 avril 1981, Audrey Wood est victime d’un AVC : elle sombre dans un coma dont elle ne sortira plus jusqu’à sa mort, officielle, en décembre 1985.

En janvier 1982, Tennessee commence une pièce qu’il n’aura pas le temps de terminer : A House Not Meant to Stand[7]. Il travaille également à une libre adaptation de La Mouette, d’Anton Tchekhov.[8]

Début février 1983, Tennessee Williams est à New York avec son compagnon du moment, John Uecker. Il envoie une carte postale à sa sœur : « Chère Rose, je viendrai te voir bientôt. Affectueusement, Rose (sic) ».

Hôtel Elysée, New York, USA

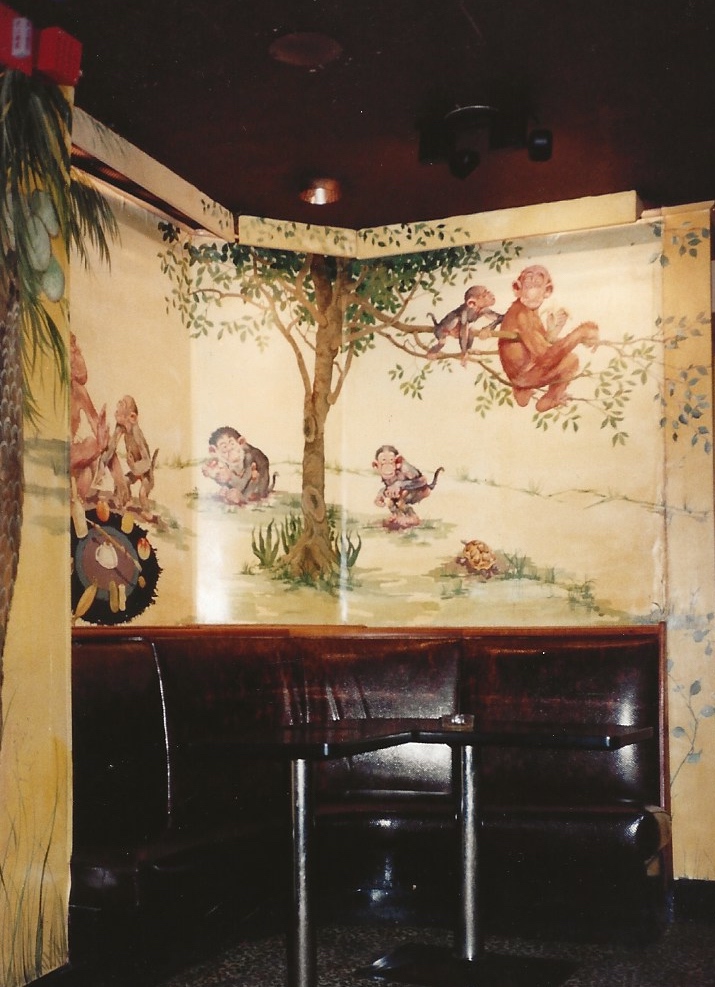

Lundi 24 février 1992, je bois un verre de vin rouge français au Monkey Bar de l’Elysée Hotel [9]. Un pianiste aux cheveux blancs joue du jazz doucement. Un immense miroir est accroché, encadré de bambous épais, qui reflète ses mains sur le clavier.

Un vieux serveur s’approche et, tandis que je griffonne quelques impressions sur une serviette en papier, me demande si je suis en train d’écrire un roman. Je réponds que non, que j’écris un livre en hommage à Tennessee Williams. Il ouvre grand les yeux, réplique : « Savez-vous qu’il avait l’habitude de vivre ici ? » Je hoche la tête, le regard bête.

« Il est mort ici, poursuit-il. C’est moi qui l’ai servi, ce soir-là, ici. »

The Monkey Bar de L’Hôtel Élysée, à New York, en février 1992 — photo du coin de table où Tennessee Williams a bu sa dernière bouteille de vin sans s’écrouler, neuf ans auparavant ©FélicieDubois

Je renverse un peu du contenu de mon verre sur le dos de ma main, le vieux serveur poursuit :

« Il avait beaucoup bu, comme tous les soirs où il s’attardait au bar de l’hôtel, avant de monter dans sa chambre. Souvent nous ne restions ouverts que pour lui. Il avait bu du vin, deux ou trois bouteilles. Il buvait surtout du vin à la fin de sa vie. Il m’avait expliqué qu’avant il préférait le gin ou le whisky mais qu’il ne les supportait plus. Il était assis là, dans le coin… Je l’ai aidé à regagner sa chambre. Je crois qu’un jeune homme l’accompagnait, mais il n’est pas resté. Il avait l’air de mauvaise humeur, monsieur Williams ne semblait pas s’en préoccuper. Je l’ai laissé dans sa chambre et je suis redescendu au bar. Quelques minutes plus tard, il appelait pour qu’on lui monte une autre bouteille de vin. »

Le vieux serveur passe un coup de torchon sur la table devant moi.

« Le lendemain matin, vers dix heures, continue-t-il, quand la femme de chambre a frappé, monsieur Williams n’a pas répondu. Elle s’est inquiétée parce qu’à cette heure il était toujours debout, en train de travailler, et il avait l’habitude de lui faire la conversation pendant qu’elle nettoyait sa chambre. Elle a appelé la réception. On a ouvert la porte. Il était étendu dans la salle de bain.

Le soir du 25 février, quand je suis venu prendre mon service, il y avait une grande agitation dans l’hôtel. La police était là, la chambre et les affaires de monsieur Williams avaient été mises sous scellés. On parlait d’assassinat, d’overdose, de suicide. Je me souviens que les policiers étaient très fiers de s’occuper de cette affaire. »

Tennessee Williams dans son appartement de New York, en 1954, au sommet de sa gloire ©Phyllis Cerf Wagner

Je le vois à toutes les tables, avec sa petite moustache et ses cheveux ébouriffés. Ses yeux clairs cachés derrière une épaisse monture aux verres fumés qu’à la fin de sa vie il ne quittait jamais. Son fume-cigarette et son rire. Son formidable rire, énorme et communicatif.

Je le vois, la tête renversée en arrière, riant, riant, et puis toussant un peu. Il écrase sa cigarette, boit une gorgée de vin. Il est accompagné d’une femme de son âge, une ancienne gloire du théâtre, et d’un jeune homme bien bâti. La femme est intarissable, le jeune homme s’ennuie.

Tennessee n’écoute pas, ne regarde pas, il rit.

©FélicieDubois, octobre 2019

[1] Mémoires, op. cit.

[2] Une vie, op. cit.

[3] Sabbatha et la solitude (Sabbatha and solitude, 1973) in : Toutes ses nouvelles, op. cit.

[4] La traduction de Maurice Pons (éd. Robert Laffont, 1972) ne plaisait pas à Tennessee Williams.

[5] Avec mon meilleur souvenir, op. cit.

[6] En français dans le texte.

[7] New Directions Books, 2008. Inédite en français.

[8] Parue en 2011 sous le titre Les Carnets de Trigorine aux éditions Robert Laffont. Traduction de Pierre Laville.

[9] Archive de la bibliothèque de l’Elysée Hotel.

Cet épisode 4 est vraiment très remarquable – et j’ai pour ma part découvert l’incroyable interview de Danièle Gilbert. Merci Félicie – ton travail est savoureux. Bravo !

Superbe 4eme épisode ! J’ai beaucoup aimé la fin ! Merci et bravo Felicie !

Et mardi prochain ?🤔

On fera comment ?😞

Avec qui avons-nous rendez vous ?😏

Merci Martine, et , selon la devise de Tennessee : En Avant !

Je vous donne rendez-vous mardi 5 novembre avec Jane Bowles, chère Fabia.

🤗🤗🤗🙆♀️ j’ai une passion secrète pour Jane 😏

Comme un gout de nostalgie arrivée à la fin de ce 4ème épisode.

J’ai adoré et beaucoup appris.

Et le film BOOM que l’on peut voir en intégralité, c’est génial !

Merci Félicie. C’est géant.

… et l’on recommence mardi 5 novembre avec Jane Bowles ! À bientôt, chère Gabrielle !

merci encore, Félicie, j’aimerais que ça dure encore

Très belle découverte cet épisode. J’avais adoré votre biographie que je vais certainement relire. Merci pour tout