Raymond Queneau /2

Raymond Queneau

1903-1976

II

1942 : Raymond Queneau publie Pierrot mon ami.[1]

1943 : Raymond Queneau publie Les Ziaux.[2]

Il envoie un exemplaire à Max Jacob qui lui répond aussitôt :

Bien aimé Raymond

Je tremble quand le facteur apporte / Un livre de vers à ma porte / Oh ! Les poèmes de cloporte / de faux-cols et imitateurs / des plus modernes explorateurs ! / Côté Rimbaud ou côté pile ? / et de quel côté la béquille ? / Non ! Laforgue n’a plus la cote / Hugo ? fi sur sa redingote ! / On n’est pas trop Apollinaire / On est surtout Vocabulaire / L’essentiel est d’être averti / Il y a aussi l’genre converti / On ne porte plus l’inverti / Mais quand je vois ta signature / Sur le titre et la couverture / Je dis « Chic ! » et puis je lâche tout / Lettres, peinture en amadou / Ravitaillage où j’me dévoue / Prose, vers et patenôtres / Vite un fauteuil et le verrou ! / Dans Raymond Queneau je me vautre. [3]

1944 : Raymond Queneau publie Loin de Rueil.[4]

Il collabore au premier numéro de L’Éternelle revue, créée dans la clandestinité par Paul Éluard, au sommaire de laquelle se trouvent des textes de René-Guy Cadou, Michel Leiris, Jean Paulhan, Jean Tardieu, Eugène Guillevic, Jacques Prévert, Jean-Paul Sartre, Max Jacob.

Max Jacob meurt le 5 mars 1944 au camp de Drancy.

Raymond Queneau écrit : Quelques-uns sont allés jusqu’à employer le mot « martyr » à propos de la fin de Max Jacob. Il me semble qu’on peut le dire non seulement à cause de sa mort mais aussi à cause de sa vie entière. Martyr, c’est être témoin. Max fut un témoin de la poésie, un témoin aussi de sa religion. On ne le prit pas toujours au sérieux (il s’y prêtait d’ailleurs — par humilité ? par négligence ?) Il fut un méconnu, méconnu par ses pairs les poètes eux-mêmes, il faut bien le reconnaître qui, pour la plupart, l’exclurent du nombre des grands. Il fut aussi méconnu par ses coreligionnaires (j’entends les catholiques) qui ne virent en lui qui le pécheur, le fantasque, l’inconséquent. Seuls le prirent au sérieux des persécuteurs qui, le replaçant parmi ses autres coreligionnaires, lui donnèrent enfin — et hélas — la palme qu’il méritait, la palme réelle du martyr et du témoin véritable.[5]

La vérité ! comme si tu savais cexé

À Saint-Germain-des-Prés, Raymond Queneau se lie d’amitié avec Boris Vian[6] qui l’incite à écrire un roman sous pseudo afin de gagner un peu d’argent (lequel manque cruellement). Ce sera : On est toujours trop bon avec les femmes[7], publié sous le nom de Sally Mara aux Éditions du Scorpion, la maison où Boris vient de sortir J’irai cracher sur vos tombes sous le pseudonyme de Vernon Sullivan.

En 1947, Raymond Queneau publie Exercices de style aux éditions Gallimard (une histoire courte & inoffensive racontée 99 fois de façons différentes).

Contre toute attente, l’œuvre-laboratoire est un succès.

Raymond Queneau préface son roman préféré de Gustave Flaubert — Bouvard et Pécuchet — puis Moustiques, de William Faulkner. Il écrit ces mots sans lesquels « Les Mémorables » n’auraient aucune raison d’être : Le rapport de l’homme à l’œuvre, quoi qu’on en pense dans un esprit classique, ce n’est pas une recherche méprisable ; et ça transcende l’anecdote. L’écrivain, même crevé, est-il un tel néant que l’œuvre puisse s’inscrire dans la « culture » humaine sans sa signification originelle d’œuvre DE quelqu’un ?

Textes repris dans le recueil Bâtons, chiffres et lettres[8] où l’on trouve, entre autres pépites, une étude consacrée à James Joyce et un hommage à Jacques Prévert.

Le 20 juillet 1948, Raymond Queneau accueille Duke Ellington à Saint-Germain-des -Prés.

La même année, il entre à la Société mathématique de France.

« Le 15 juin 1949 — raconte Queneau à la radio — j’ai reçu une lettre de Juliette Gréco m’apprenant que Kosma avait mis en musique un de mes poèmes intitulé C’est bien connu et qu’elle avait l’intention de chanter cette chanson pour la réouverture du Bœuf sur le Toit. C’était Sartre, ajoutait-elle, qui lui avait conseillé ce choix. Le titre depuis a changé. […] c’est tout simplement le premier vers … »[9]

Si tu t’imagines devient la chanson la plus populaire de l’année.

En 1950, Raymond Queneau voyage aux États-Unis avec le chorégraphe Roland Petit. Il écrit les chansons du ballet La Croqueuse de diamants.

De retour à Paris, Raymond entre au Collège de Pataphysique (la science des solutions imaginaires selon Alfred Jarry, son fondateur) comme Grand Conservateur de la Préposition de la Chambre des Exécutions discrètes.

L’année suivante, Raymond Queneau est élu à l’Académie Goncourt.

Pour l’occasion, Le Figaro Littéraire publie un article du nouvel académichien :

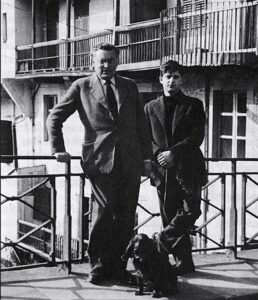

Ce qui me scandalise chez les marchands de journaux, c’est que l’on peut s’y procurer des gazettes pour tous les goûts, pour toutes les catégories d’humanité, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les tricoteuses et même pour les sportifs, et qu’il n’y en a pas pour les chiens. Et pourtant ça m’arrive souvent d’avoir envie de lui acheter un magazine à mon chien. J’ai l’impression que ça lui ferait plaisir. […] Je regrette vivement que mon chien ne puisse participer à quelques-unes de mes distractions, bien qu’il ne soit pas de ma dignité de partager la plupart des siennes. Pourtant, par exemple, nous aimons tous les deux le cinéma. Des règlements révoltants (et fondés sur quels principes, on se le demande) m’interdisent de le faire pénétrer dans les salles obscures. Cet ostracisme me chagrine et je n’apprécie plus cet art avec la même candeur qu’autrefois …[10]

En 1952, Raymond Queneau publie Le Dimanche de la vie[11] — inspiré par La Phénoménologie de l’esprit d’Hegel — où l’on fait connaissance avec le soldat Valentin Brû qui ne pense jamais à rien, sauf, parfois, à la bataille d’Iéna. Les personnages de ce roman étant réels, toute ressemblance avec des individus imaginaires serait fortuite — prévient l’auteur.

Au printemps, Raymond Queneau est membre du jury au Festival de Cannes.

Chinoche & chinophilie

En 1954, Raymond Queneau participe au centenaire d’Alphonse Allais à Honfleur.

La même année, il écrit les dialogues du film Monsieur Ripois, de René Clément.

Chez Gallimard, Gaston lui confie la direction éditoriale de l’Encyclopédie de La Pléiade, une collection qui reprend la présentation de la Bibliothèque du même nom : in-16 couronne sur papier bible, reliés en peau souple avec fers spéciaux. L’Encyclopédie comptera 49 volumes, dont le dernier sera publié en 1991 (quinze ans après la mort de Raymond).

En 1955, Queneau participe au doublage en français de La Strada, de Federico Fellini ; puis il part au Mexique sur le tournage du nouveau film de Luis Buñel, dont il a écrit les dialogues — La mort en ce jardin avec Simone Signoret et Michel Piccoli.

En 1956, Raymond Queneau participe au doublage en français de Sourires d’une nuit d’été d’Ingmar Bergman.

En 1957, Raymond Queneau participe au doublage en français d’Amère victoire, de Nicholas Ray.

L’année suivante, il travaille avec Alain Resnais sur le documentaire Le Chant du styrène — une ode à la matière plastique commandée par les usines Péchiney qui le refuseront, in fine, trop abscons.

Ici nous vous l’offrons :

Queneau tout zazimute

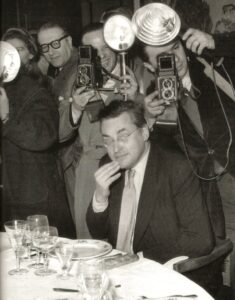

En 1959, Raymond Queneau publie Zazie dans le métro.[12] C’est un immense succès populaire.

Le roman sera adapté au cinéma l’année suivante par Louis Malle (avec, entre autres, Catherine Demongeot dans le rôle de Zazie et Philippe Noiret dans celui de son oncle, Gabriel.)

L’OULIPO

L’OuLiPo est né en septembre 1960 à Cerisy-la-Salle[13] au cours d’une décade consacrée à Raymond Queneau intitulée « Nouvelle Défense et Illustration de la langue française ».

François Le Lionnais[14] & Raymond Queneau en sont les pères fondateurs.

Réunion de l’Oulipo, mardi 23 septembre 1975. Assis de g. à d. : Italo Calvino, Harry, François Le Lionnais, Raymond Queneau, Jean Queval, Claude Berge Debout de g. à d. : Paul Fournel, Michèle Métail, Luc Etienne, Georges Perec, Marcel Benabou, Paul, Jean Lescure, Jacques Duchateau ©BNF-Arsenal

Qu’est-ce que Ou ? Qu’est-ce que Li ? Qu’est-ce que Po ?

Ou, c’est Ouvroir, un atelier où l’on œuvre. Pour fabriquer quoi ? De la Li.

Li, c’est Littérature, ce qu’on lit et ce que l’on rature. Quelle sorte de Li ? La LiPo.

Po signifie Potentielle. De la littérature en quantité illimitée, potentiellement productible jusqu’à la nuit des temps. Comment ? En inventant des contraintes : lipogrammes – dont Georges Perec est le maître avec son roman La Disparition entièrement écrit sans la lettre « e » — anagrammes, palindromes, et autres exercices de style.

Un écrivain oulipien est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir, disait Raymond. L’entrave est un stimulant.

Qui sont les Oulipiens ? Par ordre alphabétique (liste non exhaustive) : Noël Arnaud, André Blavier, Italo Calvino (nous y reviendrons), François Caradec, Marcel Duchamp, Paul Fournel, Anne Garréta, Jacques Jouet, François Le Lionnais, Jean Lescure, Hervé Le Tellier, Georges Perec (nous y reviendrons), Raymond Queneau (nous y sommes), Jean Queval, Jacques Roubaud … [15]

En 1961, Raymond Queneau publie le premier ouvrage oulipien : Cent mille milliards de poèmes[[16] — dix sonnets, chacun de quatorze vers.

Pour composer un nouveau sonnet, le lecteur peut choisir n’importe quel premier vers d’un des dix sonnets de base.

Puis le faire suivre de n’importe quel second vers, puis de n’importe quel troisième, etc. On a dix choix pour le premier vers et, pour chacun, dix choix de second vers : ce qui donne 10×10=100 possibilités. Avec le troisième vers, on a 1000 choix possibles ; ensuite 10 000, 100 000, enfin cent mille milliards avec le quatorzième et dernier vers.

Bien sûr, les rimes et les structures syntaxiques sont toujours compatibles.

En 1965, Raymond Queneau publie Les Fleurs bleues[17] — un roman philosophique inspiré par le Tao — puis Le Chien à la mandoline, toujours chez Gallimard.

Le 29 septembre, il est invité à l’émission de télévision « Lecture pour tous » de Pierre Dumayet (Cf ci-dessus).

Le 28 novembre, Raymond perd sa chienne Aïda (laquelle avait succédé à Lucky).

Il prend une concession au cimetière des chiens d’Asnières.

Le 1er octobre 1966, Raymond Queneau assiste à l’enterrement d’André Breton.

Le 13 décembre, il contresigne le manifeste des 1789 contre l’interdiction du film La Religieuse de Jacques Rivette.

1968 : Raymond Queneau entre dans le dictionnaire Larousse.

1970 : Raymond Queneau quitte l’Académie Goncourt.

18 juillet 1972 : mort de Janine.

Raymond en est très affecté, sa santé décline.

Le nom de Queneau vient du patois normand quien = chien.

J’aime tous les chiens, les cabots, les clebs, les clébards, les ouahouahs, les toutous, les cadors. Je me sens un membre honoraire de leur république.[18]

Raymond s’intéresse à la gente canine jusqu’à lui consacrer une étude linguistique :

Au point de vue phonétique, le langage chien comporte deux consonnes (B et H), deux semi-voyelles (Y et W), et deux voyelles (A et O) ; du moins si l’on s’en tient à la transcription …[19]

En 1973 Raymond Queneau devient membre honoraire de la Société Protectrice des Animaux (SPA).

Depuis le décès de Janine, Raymond & Taï-Taï (laquelle a succédé à Aïda) sont inséparables.

« C’était une petite personne très fière, qui n’aimait pas que n’importe qui la soulève et la prenne dans ses bras — se souvient Roger Grenier. Je crois bien que, pour ne pas quitter Taï-Taï, Raymond Queneau a retardé son entrée à l’hôpital et que cela a hâté sa mort. »[20]

Le 25 octobre 1976 : Raymond Queneau meurt d’un cancer des poumons à Neuilly-sur-Seine.

On l’enterre au cimetière ancien de Juvisy-sur-Orge, dans l’Essonne.

On enterre les chiens on enterre les chats

On enterre les chevaux on enterre les hommes

On enterre l’espoir on enterre la vie

On enterre l’amour — les amours

On enterre les amours — l’amour

On enterre en silence le silence

On enterre en paix — la paix

La paix — la paix la plus profonde

Sous une couche de petits graviers multicolores

De coquilles Saint-Jacques et de fleurs multicolores

Il y a une tombe pour tout

À condition d’attendre

Il fait nuit il fait jour

À condition d’attendre

La Seine descend vers la mer

L’île immobile ne descend pas

La Seine remontera vers sa source

À condition d’attendre

Et l’île naviguera vers le Havre de Grâce

À condition d’attendre

On enterre les chiens on enterre les chats

Deux espèces qui ne s’aiment pas[21]

« Le monde est absurde et l’œuvre littéraire n’est qu’un exercice de style, telle pourrait alors être résumée en une formule la position littéraire de Queneau, amené par son scepticisme et sa croyance en l’absurdité du monde à écrire une œuvre gratuite. »[22]

« Cette philosophie comporte une éthique et une sagesse que l’on pourrait formuler ainsi : il faut accepter la vie, malgré son absurdité apparente, car elle est sans doute liée à une loi de l’univers, à des structures qui comme celles des mathématiques appartiennent à un ensemble dont nous ne connaissons pas tous les aspects mais auquel nous appartenons. »[23]

Vous comprenez la philosophie, elle a fait deux grandes fautes ; deux grands oublis ; d’abord elle a oublié d’étudier les différents modes d’être, primo ; et c’est pas un mince oubli. Mais ça encore c’est rien ; elle a oublié c’qu’est le plus important, les différents modes de ne pas être. Ainsi une motte de beurre, j’prends l’premier truc qui m’passe par l’idée, une motte de beurre par exemple, ça n’est ni un caravansérail, ni une fourchette, ni une falaise, ni un édredon. […] Y en a encore un autre mode de ne pas être : par exemple, la motte de beurre qu’est pas sur cette table, n’est pas. C’est un degré plus fort. Entre les deux, y a le ne-plus-être et le pas-encore-avoir-été. […] De telle sorte qu’on peut dire que cette motte de beurre est plongée jusque par-dessus la tête dans l’infinité du nonnête, et finalement ce qui paraît le plus important, ce n’est pas l’être, mais le nonnête. […] Voilà. Avec ça, on peut aller loin, allez. Car rien n’existe. Il n’y a rien. Moi-même, je ne suis pas.[24]

©Félicie Dubois, février 2022

[1] Raymond Queneau, Pierrot mon ami (Gallimard, 1942).

[2] Raymond Queneau, Les Ziaux (Gallimard, 1943).

[3] Max Jacob à Raymond Queneau — IN : Raymond Queneau (Cahier de L’Herne, 1975).

[4] Raymond Queneau, Loin de Rueil (Gallimard, 1944).

[5] Raymond Queneau, « Hommage à Max Jacob » in : Max Jacob. C’était il y a trente ans (Les Amis de Max Jacob, 1974).

[6] Boris Vian (1920, Ville d’Avray — 1959, Paris) écrivain zazou, trompettiste & pataphysicien.

[7] On est toujours trop bon avec les femmes sera adapté au cinéma par Marcel Jullian en 1971.

[8] Raymond Queneau, Bâtons, chiffres et lettres (Gallimard, 1965).

[9] Émission de Jean Chouquet, Club d’essai (RTF, 1953).

[10] Raymond Queneau, Pour mon chien (Le Figaro Littéraire, 17 mars 1951).

[11] Raymond Queneau, Le dimanche de la vie (Gallimard, 1952).

[12] Raymond Queneau, Zazie dans le métro (Gallimard, 1959).

[13] Cerisy-la-Salle est une commune normande située dans le département de La Manche, arrondissement de Coutances. Depuis 1952, son château du XVIIème siècle accueille des manifestations culturelles héritières des « Décades de Pontigny » (en Bourgogne). En soixante-dix ans, près de huit cents colloques se sont tenus à Cerisy, dont celui organisé par Isabelle Grell & Arnaud Genon intitulé « Culture(s) et autofiction(s) » auquel j’ai eu le bonheur d’assister en juillet 2012 Cf. http://www.autofiction.org/index.php?category/Accueil

[14] François Le Lionnais (1901, Paris — 1984, Boulogne-Billancourt) chimiste & mathématicien & grantami de Marcel Duchamp.

[15] La « famille Quenouillard » se réunit tous les mois depuis plus de soixante ans Cf. https://www.oulipo.net/

[16] Raymond Queneau, Cent mille milliards de poèmes (Gallimard, 1961).

[17] Raymond Queneau, Les Fleurs bleues (Gallimard, 1965).

[18] Cité par Jacques Jouet, op.cit.

[19] Raymond Queneau, De quelques langages animaux imaginaires et notamment du langage chien dans « Sylvie et Bruno » (un roman de Lewis Carroll) — éditions de L’Herne (1975) ; texte repris dans Contes et propos (Gallimard, 1981).

[20] Roger Grenier Les larmes d’Ulysse (collection « L’un et l’autre », Gallimard, 1998).

[21] Raymond Queneau, Les chiens d’Asnières — in : Les Ziaux (Gallimard, 1943).

[22] Andrée Bergens, directrice du Cahier de L’Herne consacré à Raymond Queneau en 1975.

[23] Anne Clancier, À la recherche d’une ascèse / Esquisse d’une philosophie de Raymond Queneau (Cahier de L’Herne, 1975).

[24] Raymond Queneau, Le Chiendent (Gallimard, 1933).

Tout ce que j’aime. Merci Félicie Dubois

vertigineux, tant de curiosité, tant de talents. Je ne connais pas son texte sur Joyce. Où le trouver ?

Merci, c’est passionnant, on ne fini jamais d’apprendre.

« James Joyce, auteur classique », initialement paru dans le n°9 de la revue Volontés (1938), repris dans « Le Voyage en Grèce » (Gallimard, 1973)

… sans compter l’irrésistible « Traduction en joycien » que l’on trouve dans « Bâtons, chiffres et lettres » (Gallimard, 1965) volume disponible en Folio

L’oeuvre de QUELQU’UN ! Merci Félicie. C’est un régal.