Érik Satie – 3 : Érik Satie, icône Dada

Érik Satie

1866-1925

III

En 1916, Jean Cocteau propose à Érik Satie de collaborer au ballet Parade qu’il prépare pour les Ballets Russes.

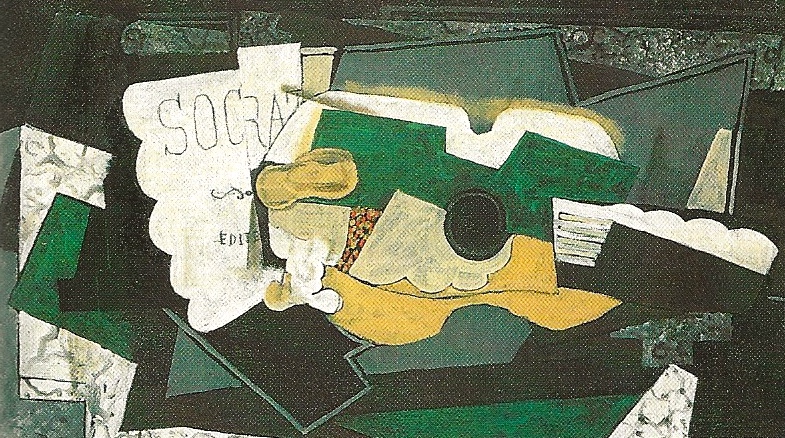

La même année, la princesse de Polignac lui commande une œuvre symphonique. Ce sera Socrate, drame en trois actes, composé sur des Dialogues de Platon (traduits par Victor Cousin).

La litote prouve déjà l’indépendance de la qualité par rapport à la quantité, et manifeste paradoxalement l’efficacité expressive d’une expression contenue, écrit Vladimir Jankélévitch.

La fin du Socrate de Satie atteste la force convaincante de la réticence, la force d’une émotion soustraite…[1]

Oui.

Début 1917, Debussy, alité, torturé par le cancer qui va l’emporter l’année suivante, n’en finit pas de railler la position de PRÉCURSEUR (l’adjectif reste coincé dans son gosier) acquise par Satie grâce au storytelling de Ravel & Cocteau.

Exaspéré par la condescendance de son ami, ignorant ou indifférent (Satie savait-il que Debussy était gravement malade ?), Érik rompt toute relation avec lui : dorénavant, il est préférable que « le précurseur » reste désormais chez lui — au loin, écrit-il à la seconde femme de Claude, Emma.[2]

Érik Satie et Claude Debussy ne se reverront plus.

Le 18 mai 1917, la création de Parade[3] par les Ballets Russes de Serge de Diaghilev[4], au Théâtre du Châtelet — texto de Jean Cocteau + visuels de Pablo Picasso + mécaniques grinçantes d’Érik Satie — est un succès de scandale.[5]

Guillaume Apollinaire, qui rédige le programme, parle de « sur-réalisme ».

(Cf. La Série Guillaume Apollinaire)

Le 11 novembre 1918, la France et l’Allemagne signent une trêve.

Maurice Sachs écrit : Paris pavoisa pendant dix ans après l’Armistice. Je me souviens de cette décade comme d’un perpétuel 14 Juillet. Ce fut un âge tricolore.[6]

Jean Cocteau publie le Coq et l’Arlequin[7], un pamphlet dans lequel il renvoie dos à dos les « wagnériens » et les « impressionnistes ». Une seule issue selon lui : Satie.

En 1919, Érik Satie a de nouveaux amis : Constantin Brancusi, Marcel Duchamp et Francis Picabia.

Marcel Proust obtient le Prix Goncourt pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs.[8]

En 1920, Jean Cocteau — publicitaire de génie, notre Andy Warhol national — lance le « Groupe des Six »[9], un collectif de compositeurs soi-disant sous l’égide de Satie : Louis Durey (1888-1979) + Arthur Honegger (1892-1955) + Darius Milhaud (1892-1974) + Germaine Tailleferre (1892-1983) + Georges Auric (1895-1983) + Francis Poulenc (1899-1963).

Érik Satie compose une Musique d’Ameublement (quelques mesures d’Ambroise Thomas[10] et de Camille Saint-Saëns[11] répétées en boucle par des musiciens éparpillés dans le public invité à ne pas écouter) qui sera jouée pour la première fois le 8 mars 1920, à la Galerie Barbazanges du Faubourg Saint-Honoré (appartenant à Paul Poiret), pendant les entractes d’une pièce en un acte de Max Jacob : Ruffian toujours, truand jamais (restée inédite, c’est un exploit que son titre, qui n’en demandait pas tant, nous soit parvenu…)

Au mois de juin 1920, Érik Satie compose une Élégie à la mémoire de Claude Debussy inspirée par le fameux vers de Lamartine : Un seul être vous manque et tout est dépeuplé …

La même année, Darius Milhaud crée Le Bœuf sur le toit, un ballet-pantomime qui deviendra bientôt, sous la houlette de Jean Cocteau, un bar à la mode, rue Boissy-d’Anglas — où l’on écoute aussi bien du jazz que Stravinsky, Satie ou Schönberg en côtoyant Pablo Picasso, Gabrielle Chanel ou Blaise Cendrars.[12]

Dans la foulée, on passe de Montmartre à Montparnasse.

En 1921, Érik Satie adhère au Parti Communiste.

Il publie le premier volet des Cahiers d’un Mammifère aux éditions Dynamo de Liège.[13]

Si je suis Français ? …

Bien sûr … Pourquoi voulez-vous qu’un homme de mon âge ne soit pas Français ?[14]

En 1923, quatre jeunes compositeurs — Henri Cliquet-Pleyel (1894-1963) + Roger Désormière (1898-1963) + Henri Sauguet (1901-1989) + Maxime Jacob (1906-1977) — rendent hommage à Érik Satie en prenant le nom d’École d’Arcueil.

On a apposé une plaque rue du Pain, à Saint-Germain, sur la maison de Debussy — écrit Maurice Sachs dans son journal en 1923. En lisant dans les journaux le récit de cette matinée, je me disais : « Et Satie ? » Reconnaîtra-t-on jamais Satie un jour ? (…)

C’est inouï, on ne voit plus que des autos sur l’avenue de l’Opéra. Il ne reste pas un seul cheval, pas un fiacre.[15]

Érik Satie publie un ultime « fragment » des Mémoires d’un amnésique dans la revue Les Feuilles libres.[16]

RECOINS DE MA VIE

Pour ce qui est de moi, je suis né à Honfleur (Calvados), arrondissement de Pont-L’Évêque, le 17 mai 1866 … Me voici donc quinquagénaire, ce qui est un titre comme un autre.

Honfleur est une petite ville qu’arrosent ensemble — et de connivence — les flots poétiques de la Seine et ceux tumultueux de la Manche. Ses habitants (Honfleurais) sont très polis et très aimables.

Oui.

Je restai dans cette cité jusqu’à l’âge de douze ans (1878) et vins me fixer à Paris … J’eus une enfance et une adolescence quelconques — sans traits dignes d’être relatés dans de sérieux écrits. Aussi, n’en parlerai-je pas.

Passons. Je reviendrai sur ce sujet.

(…)

Après une assez courte adolescence, je devins un jeune homme ordinairement potable, pas plus. C’est à ce moment de ma vie que je commençai à penser et à écrire musicalement. Oui.

Fâcheuse idée !… très fâcheuse idée !…

En effet, car je ne tardai pas à faire usage d’une originalité (originale) déplaisante, hors de propos, antifrançaise, contre nature, etc.

Alors, la vie fut pour moi tellement intenable, je résolus de me retirer dans mes terres et de passer mes jours dans une tour d’ivoire — ou d’un autre métal (métallique).

C’est ainsi que je pris goût pour la misanthropie ; que je cultivai l’hypocondrie ; et que je fus le plus mélancolique (de plomb) des humains. Je faisais peine à voir — même avec un lorgnon en or contrôlé. Oui.

Et tout cela m’est advenu par la faute de la Musique. Cet art m’a fait plus de mal que de bien, lui : il m’a brouillé avec nombre de gens de qualité, fort honorables, plus que distingués, très « comme il faut ».

Passons. Je reviendrai sur ce sujet.

En 1924, Érik Satie participe au film de René Clair — Entr’acte — projeté à l’entracte du ballet Relâche[17] dit « instantanéiste » (rien avant, rien après et, entre les deux : mystère) de Francis Picabia.

Érik Satie devient une icône DADA (plus tard récupérée par André Breton qui détestait Tristan Tzara).

Qu’est-ce que Dada ?

Une entreprise de démolition, selon André Gide.[18]

Dada, c’est tout, ce n’est rien, c’est oui en russe, c’est quelque chose en roumain, c’est quelque chose en presque toutes les langues et qui n’a pas son dada, c’est l’absurde absolu, l’absolu du fou, du oui, du non, c’est l’art pour l’art, c’est Dada, selon Maurice Sachs.[19]

Érik Satie a de nouveau de nouveaux amis ; Gertrude Stein[20] est folle de lui ; elle lui présente le peintre Kristian Tonny et le compositeur Virgil Thomson, tous deux proches de Paul Bowles. (Cf. La Série Jane Bowles).

Après la première de Relâche, Satie tomba gravement malade — se souvient Darius Milhaud (…) Il prit alors l’habitude de venir tous les jours à Paris déjeunant à tour de rôle chez Derain, chez Braque ou chez moi. (…) Lorsque le docteur exigea qu’il fût transporté à l’hôpital, le comte de Beaumont[21], qui avait fondé une salle à Saint-Joseph, nous facilita les démarches et lui obtint une chambre privée. Satie chargea Madeleine[22] de faire sa valise ; comme elle le savait capable d’inexplicables colères si on ne plaçait pas exactement les objets dans la position qu’il désirait, elle pria Braque de se mettre entre eux deux afin que Satie ne pût contrôler comment elle confectionnait sa valise…[23]

Le 1er juillet 1925, Érik Satie meurt à l’hôpital Saint-Joseph d’une cirrhose du foie — comme il se doit.

Il n’a pas eu d’enfant, mais sa postérité est immense.

Oui.

Satie est un état d’esprit.

©Félicie Dubois, septembre 2020

[1] Vladimir Jankélévitch,La musique et l’ineffable (Seuil, 1983).

[2] Correspondance presque complète ; op. cit.

[3] Parade est un ballet en un tableau, sur un argument de Jean Cocteau + rideau/décors/costumes de Pablo Picasso + musique d’Érik Satie + chorégraphie de Léonide Massine.

[4] Serge de Diaghilev (1872-1929), impresario, critique d’art et mécène russe.

[5] Au lendemain de Verdun et de la bataille de la Somme, quelques jours après le Chemin des Dames, la frivolité de Parade ne passe pas, mais alors PAS DU TOUT.

[6] Maurice Sachs, La Décade de l’illusion (Gallimard, 1951).

[7] Jean Cocteau, Le Coq et l’Arlequin, notes autour de la musique (Éditions de la Sirène, Collection des Tracts, 1918).

[8] Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs (NRF/Gallimard, 1919).

[9] Le Groupe des Six doit son nom à l’article du critique musical Henri Collet, publié dans la revue Comœdia le 16 janvier 1920, intitulé : « Un livre de Rimsky et un livre de Cocteau. — Les Cinq Russes, les Six Français et Érik Satie. »

[10] Ambroise Thomas (1811-1896) compositeur français (auteur de l’opéra-comique Mignon en 1866).

[11] Camille Saint-Saëns (1835-1921) pianiste et compositeur français romantique à l’excès.

[12] Cf. Maurice Sachs, Au Temps du Bœuf sur le toit (éd. Grasset & Fasquelle, Les Cahiers Rouges, 1987) + La Décade de l’illusion (ré-éd. Grasset & Fasquelle, Les Cahiers Rouges, 2018).

[13] Édition originale décorée par Pablo Picasso et ornée d’un portrait du compositeur par Alfred Frueh ; comprend 40 exemplaires sur vélin, 10 exemplaires sur hollande antique et 1 exemplaire sur japon impérial, numérotés 1 à 51. Le tirage a été exécuté en août 1951 par l’Imprimerie Nationale des Invalides, à Liège.

[14] Cahiers d’un Mammifère, op. cit.

[15] Maurice Sachs, Au temps du Bœuf sur le toit, op. cit.

[16] Les Feuilles libres, « Chronique musicale » (janvier-février 1924).

[17] Relâche est une commande de Rolf de Maré, directeur des Ballets Suédois.

[18] N.R.F. du 1er avril 1920.

[19] Maurice Sachs, Au temps du Bœuf sur le toit ; op. cit.

[20] Gertrude Stein et Érik Satie se sont rencontrés en avril 1919, à La Maison des Amis des Livres, dirigée par Adrienne Monnier, rue de l’Odéon, voisine de la librairie anglaise Shakespeare and Company de Sylvia Beach.

[21] Étienne Jacques Alexandre Marie Joseph Bonnin de la Bonnière de Beaumont, dit Étienne de Beaumont (1883-1956) artiste-mécène français. Organisateur de soirées fabuleuses, il est le modèle du comte d’Orgel dans le roman posthume de Raymond Radiguet : Le Bal du comte d’Orgel (éd. Grasset, 1924). C’est dans son hôtel particulier, boulevard des Invalides, en octobre 1922, que Marcel Proust fit sa dernière sortie (avant de s’enfermer dans sa chambre capitonnée de liège pour achever son grand œuvre).

[22] Madeleine était à la fois la cousine et l’épouse de Darius Milhaud.

[23] Darius Milhaud, Ma vie heureuse (Zurfluh, 1998).

J’ai vraiment hâte de me replonger dans l’ambiance avec ce nouvel épisode de Satie !

Cet après-midi, école buissonnière !

« Satie est un état d’esprit. » Bravo ! Quelle chute si juste… et merci pour ce très beau travail.

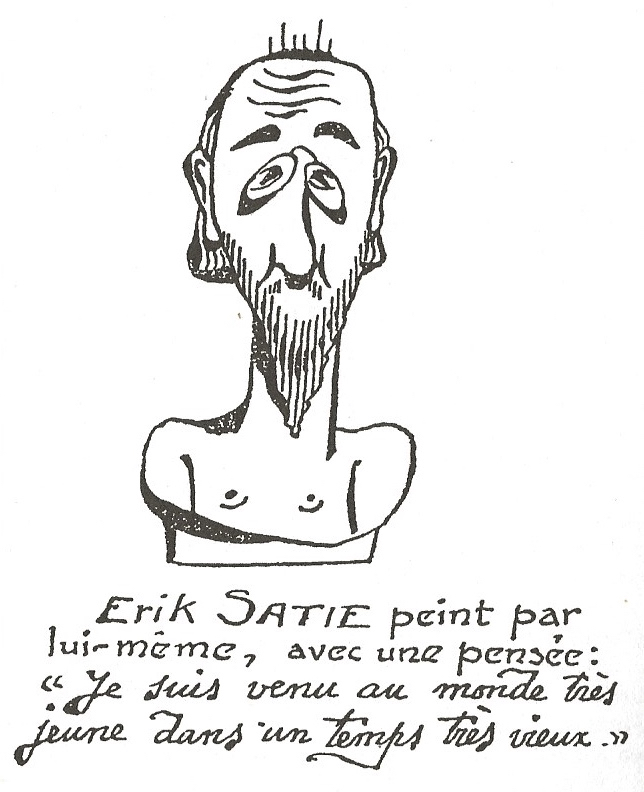

« … venu au monde très jeune dans un temps très vieux » mais toujours présent aujourd’hui. Merci de nous l’avoir rappelé.

quel triste sort, pour un tel génie. merci, Félicie Dubois, pour ces balades érudites, légères et profondes.