Raymond Queneau/1

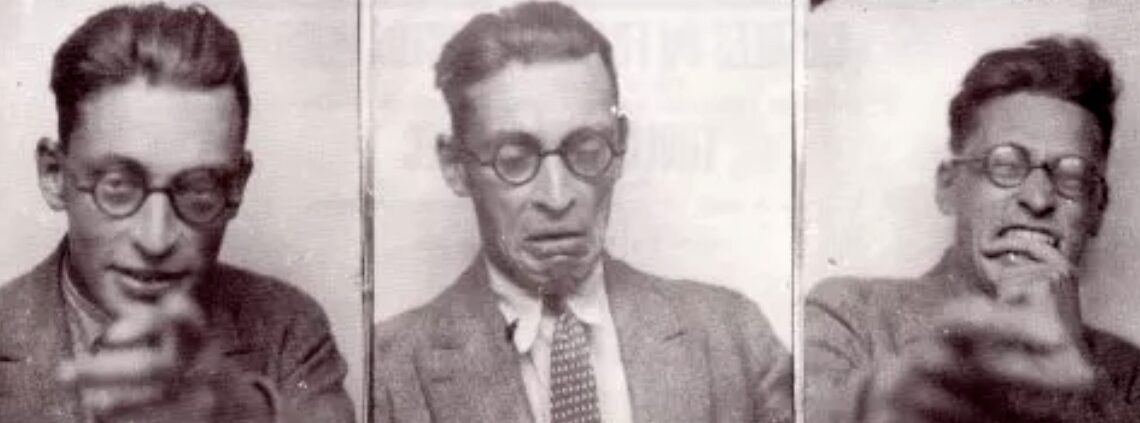

Raymond Queneau

1903-1976

I

Raymond Auguste Queneau est né le 21 février 1903 au Havre, en Normandie. Il est mort soixante-treize ans, sept mois et quatre jours plus tard à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne.

Poètécrivain & éditeur & encyclopédiste & pataphysicien & co-fondateur de l’OuLiPo — Raymond Queneau ne répond jamais aux questions qu’on lui pose.

Héritier de François Rabelais et des Pieds Nickelés, Queneau a influencé Maurice Blanchot, Alexandre Vialatte, Marguerite Duras, Italo Calvino, Georges Perros, Georges Perec … pour ne citer que mes préférés.

Sur LE HAVRE je n’ai rien à dire

2 août 1901, au point géographique où la Seine rejoint la Manche — 49° 29’ 37’’ NO / 0° 06’ 27’’ E — Auguste Henri Queneau (1870-1947), comptable colonial (sic) épouse Joséphine Augustine Julie Mignot (1865-1937), commerçante 47 rue Thiers (rebaptisée depuis avenue René-Coty).

De leur union va naître un fils unique : Raymond.

L’enfant est aussitôt placé en nourrice. Il est récupéré par ses parents en septembre et baptisé le 12 à la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Bléville (commune limitrophe annexée à la ville du Havre en 1953) où il fera sa première communion et sa confirmation, onze ans plus tard.

En 1908, Raymond Queneau entre en classe enfantine au lycée du Havre (actuel lycée François Ier). Il lit beaucoup et commence à écrire tout petiot — certains « roman » ne sont que titre et quatrième de couverture :

Roman Fou

ou

KAKOTRINOMANEIMATÉTRIBÉGORGODIÉGÉSIMUTHIQUE

par Monsieur Queneau

dédié à Mr Philippe, professeur de 3ème A au Lycée du Havre

Queneau éditeur, 47 rue Thiers, Le Havre

Je prierais le lecteur de vouloir bien être indulgent envers moi et de considérer avec bienveillance les nouveautés et les réformes que je viens d’essayer d’introduire dans le roman. Il y aura peut-être des passages ennuyeux, mais j’espère qu’ils feront beaucoup plus rire que les autres, ce qui peut paraître paradoxalement paradoxal, mais en considérant bien, on verra ça (paroles énigmatiques).

Havre, FIN DE MARS de la 1917ème année.[1]

Raymond est bon élève en lecture, calcul, instruction religieuse et leçons de choses.

La ville portuaire est cosmopolite ; Raymond voyage immobile.

Chaque jour rue Jules-Lecesne

Défilaient des soldats anglais :

Les troupes métropolitaines,

Les coloniaux, les Portugais,

Et les sikhs conduisant des mules.

Avec les lettres majuscules

Nous faisions un joli commerce.

Bruxelle’ étant aux mains adverses,

On belgifia le Nice-Havrais

Et quand j’allais à Sainte-Adresse

Je croyais avoir voyagé.[2]

Le 3 juin 1915, Raymond Queneau fait pour la première fois de sa vie l’expérience de La Mort avec celle de son chat Pipo.

À partir de 1916, Raymond, treize ans, classe, archive, élabore des listes.

Il collectionne les pierres, les fossiles et les coquillages.

Raymond découvre le cinéma grâce à son père qui l’emmène voir les films de Charlie Chaplin.

Pendant que les Anglais échouent aux Dardanelles,

Pendant que les Français résistent à Verdun,

Pendant que le cosaque écrasé par le Hun

S’enfuit en vacillant de terreur sur sa selle,

Pour la première fois les illustres semelles

De Charlot vagabond, noctambule ou boxeur

Marin policeman, machiniste ou voleur

Écrasent sur l’écran l’asphalte des venelles.

(Lorsque nous aurons ri des gags par ribambelles,

De la tarte à la crème et du stick recourbé,

Lors nous découvrirons l’âme du révolté

Et nous applaudirons à cet esprit rebelle.)[3]

Adolescent, Raymond Queneau se lie d’amitié avec Jean Dubuffet.[4] Il fréquente les bouquineries de Mme Bois et Mme Baillet lesquelles deviendront Mme Dutertre dans Un rude Hiver.[5]

1er août 1918, Le Havre est bombardé.

Raymond Queneau renonce au catholicisme et déclare à ses parents qu’il est athée.

Raymond obtient son baccalauréat en 1920.

Il se passionne pour les mathématiques et fume la pipe.

Les Queneau vendent leur fonds de commerce pour acheter une maison à Épinay-sur-Orge (villa des Ombrages, 2 place de la Gare) afin que leur fils unique poursuive de bonnes études à Paris.

Raymond s’inscrit à la Sorbonne en philosophie.

Il commence à lire René Guénon[6] qu’il relira toute sa vie.

Le 3 octobre 1921, Raymond Queneau, dix-huit ans, écrit dans son Journal : « Je m’émiette. »[7]

Le 5 septembre 1944, le Havre sera rasé de la surface de la terre normande par un énième bombardement aérien. Raymond Queneau reviendra souvent dans sa ville natale, bouleversé puis séduit par la destruction/reconstruction d’après-guerre.

Sur PARIS je n’ai rien à dire

26 janvier 1923, Raymond Queneau, bientôt vingt ans, écrit dans son Journal :

La vertu qui m’attire le plus est l’universalité ; le génie avec lequel je sympathise le plus est Leibniz […] Accidents mystiques et crises de désespoir ; souci de métaphysique ; désir de sciences (mathématiques), d’érudition (bibliographie, histoire), de langues (cosmopolitisme) ; goût des voyages, de l’autre et du divers ; amour du réel, poésie, vie quotidienne, objets / inquiétude du total, souci du complet, du tout, de la somme parfaite / vision du particulier, du point dont on ne parle pas, du spécial dont on se soucie, etc. / irritabilité, susceptibilité […] Imagination énorme (gênante) …[8]

En 1924, Raymond Queneau rencontre Michel Leiris[9] ; puis Philippe Soupault[10] et André Breton[11]. Il participe à la Révolution surréaliste jusqu’à son ordre d’appel sous le drapeau français, au mois de novembre 1925.

Raymond est affecté au 46e régiment d’infanterie à Paris, caserne de Reuilly, puis il est dirigé sur le 3e régiment de zouaves à Constantine.

Raymond effectue son service militaire en Afrique du Nord jusqu’au printemps 1927.

C’était un véritable ennui saumâtre — écrit-il (et je pense à Jacques Bertoin homo africanus s’il en est, lequel, quatre-vingts ans plus tard, fait échos à Queneau : « Une suffocation humide à nulle autre pareille, une senteur indéfinissable ; pour la définir, il aurait fallu s’en extraire et la nommer, quand elle vous avait totalement digéré… »[12]). Il n’y avait rien à faire. Il faisait une chaleur dégueulasse. On mijotait dans le fond de cette cuvette avec des quarante-cinq degrés à l’ombre. C’était répugnant. Une fois on reçut un bon coup de vent chaud plein de sable. Tout était couvert de sable. Surtout les fayots qui crissaient sous la dent. Une église en bois fut enlevée et démolie. Ça c’était une distraction. Il y eut aussi l’incendie du marabout des prisonniers ; et puis la cérémonie du 14 juillet. On présenta les armes au drapeau. Mais comme on savait de plus en plus mal manœuvrer et qu’en plus on avait le casque colonial (cette saloperie) sur la tête, en présentant armes, la moitié d’entre nous foutirent (sic) par terre leur casque. Et devant le drapeau les casques roulèrent sur le sol.[13]

De retour à Paris, Raymond Queneau fréquente le groupe surréaliste dit « de la rue du Château » : Yves Tanguy (1900-1955, peintre) ; Marcel Duhamel (1900-1977, traducteur de Tennessee Williams en français & créateur de la Série Noire aux éditions Gallimard) ; et Jacques Prévert.[14]

Janine, ma vie

Le 28 juillet 1928, Raymond Queneau se marie avec la femme de sa vie : Janine Kahn (Paris, 1903 – Neuilly-sur-Seine, 1972), sœur cadette de Simone Rachel Kahn (1897-1980), première épouse d’André Breton — et seule la mort les séparera, quarante-quatre ans plus tard.

En 1929, André Breton divorce de Simone Kahn et de tout ce/ceux qui va/vont avec … dont Raymond — lequel subséquemment avec le Surréalisme rompt.

En 1930, au cours de ses recherches sur les « fous littéraires »[15] à la Bibliothèque Nationale, Raymond Queneau se lie d’amitié avec Georges Bataille.[16]

À partir de 1931, Raymond et Georges collaborent à La Critique sociale de Boris Souvarine[17] — « revue des idées et des livres » entre les pages de laquelle on trouve également Simone Weil[18] et Michel Leiris.

En 1932, le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline obtient le prix Renaudot ; Queneau écrit à Bataille : Je suis perdu, grillé par Céline qui me vole ma gloire future en me prenant quelque peu mes idées ! [19]

Autrement dit : sa volonté de renouveler la langue française par le langage parlé, ou français démotique (du grec dêmos : peuple).

« … la langue n’est pas un absolu. Elle n’est pas donnée à son utilisateur comme un bloc achevé, inerte, incontestable ou uniforme. La langue est un réseau complexe de sous-langues spécifiques. »[20]

Dont acte.

Raymond Queneau commence une psychanalyse qui durera six ans (avec quelques interruptions).

Je me couchai sur un divan

Et me mis à raconter ma vie,

Ce que je croyais être ma vie.

Ma vie, qu’est-ce que j’en connaissais ?

Et ta vie, toi, qu’est-ce que tu en connais ?

Et lui, là, est-ce qu’il la connaît,

Sa vie ?

Les voilà tous qui s’imaginent

Que dans cette vaste combine

Ils agissent tous comme ils le veulent

Comme s’ils savaient ce qu’ils voulaient

Comme s’ils voulaient ce qu’ils voulaient

Comme s’ils voulaient ce qu’ils savaient

Comme s’ils savaient ce qu’ils savaient.[21]

À partir de 1933 (et jusqu’en 1939), Raymond Queneau suit les leçons d’Alexandre Kojève[22] sur La Phénoménologie de l’esprit de G. W. F. Hegel (enseignement qu’il éditera chez Gallimard en 1947 sous le titre Introduction à la lecture de Hegel).

Le Chiendent

À trente ans, Raymond Queneau publie son premier livre — un roman-poème qu’il présente comme une réécriture du Discours de la méthode de René Descartes, dédié à Janine : Le Chiendent obtient le premier prix des Deux Magots créé exprès pour lui cette année-là.

Saturnin voulait écrire ; mais ça ne venait pas. Il était pas en train. La plume en l’air, il fixait d’un œil morne les casiers vides du courrier. Puis, baissant la plume, il coucha sur le papier cette phrase : l’ouazo sang vola — et posa l’instrument sur l’encrier.

Très gêné, Saturnin, très gêné.

Tapi au fond de sa loge, les volets bien fermés à cause de la chaleur, il a ouvert un petit cahier d’écolier écrit jusqu’au tiers, débouché une petite bouteille d’encre et pris un porte-plume un peu rongé. Il avait l’intention d’écrire quelque chose. Mais ça n’est pas si facile que ça d’écrire quand on a rien à dire. D’autant plus que Saturnin n’écrit pas de la banale prose, du feuilleton. Non et non ; ce qu’il écrit, c’est pensé ; alors, quand il n’écrit pas, ça devient douloureux. L’estomac se creuse, comme quand on a faim ; ceci est spécialement curieux. Les yeux papillotent et les tempes se creusent comme l’estomac ; une petite douleur descend, de la fontanelle jusqu’au cervelet et s’évanouit […]

D’où ça vient ? On ne sait pas trop. Souvent il a l’impression que c’est très important ce qu’il a à dire, parfois même que c’est ce qu’il y a de plus important au monde — ce qu’il vient d’écrire ou ce qu’il va écrire, ce qu’il a dans la tête, quoi.

Oui, parfois, ce qu’il y a de plus important au monde se trouve là — au bout de son nez ; oui, c’est ainsi que parfois il pense le concierge Saturnin, qu’il soit assis sur une chaise, ou couché dans son lit, qu’il soit dans sa loge ou sur le pas de la porte de l’immeuble dont on lui a confié la garde, qu’il soit jour ou qu’il soit nuit, qu’il soit seul ou qu’il soit en compagnie de sa femme qui déteste les rats d’égout et les crevettes encore vivantes ; oui, Saturnin des fois, il pense comme ça.

[…]

Si qu’i prenait son plumeau et changeait de place la anonyme (sic) poussière de la cage de l’ascenseur, alors il ne souffrirait pas. Si qu’il avait beaucoup à faire, si qu’il avait beaucoup à s’occuper, alors il ne souffrirait pas. Mais il veut écrire, alors il souffre, parce qu’il a quelqu’un qui pense derrière lui. C’est du moins ce qu’il croit.[23]

21 mars 1934 : naissance de Jean-Marie, fils unique de Janine & Raymond Queneau.

Notre maître à tous

En 1935, Raymond Queneau (32 ans) envoie une lettre à Max Jacob (59 ans) — notre maître à tous, dit-il — pour lui exprimer son admiration.

Max lui répond.

Quimper — 8 rue du Parc

Le 31 décembre 1935

Mon cher Raymond,

À moins d’être un fabricant comme tous les Louis Verneuil (que vous ne connaissez peut-être pas même de nom) on reste un apprenti toute sa vie. Comme Hokousai chacun de nous peut dire en mourant : « J’allais savoir ce que c’est que le dessin ! »

Je vous avoue que je ne sais pas ce que c’est que la poésie si je sais fort bien ce qui n’est pas de la poésie. Aussi le mot « encouragement » appliqué à votre petite lettre très bienveillante ne me semblerait pas du tout ridicule. […] J’accueillerai au contraire avec une joie rémunératrice l’éloge d’un cadet comme s’il disait : « Vous êtes avec nous, mieux qu’avec les anciens ! » Ceci est un brevet de jeunesse et me voilà touché par tous les pores de mon cœur et de mon âme. La jeunesse est autant de pris sur la mort … Je n’ose dire sur l’éternité … bien entendu.

Mais si l’éloge vient encore d’un aussi grand artiste que vous ! d’un artiste qui est une des belles et solides intelligences de l’Époque, d’une des intelligences les plus cultivées les plus averties, les plus indépendantes que j’aie jamais connues, qui a pu conserver, malgré la culture, une grosse originalité inimitable à jamais et qui exercera une formidable influence sur son temps — alors ! Je n’ai plus qu’à remercier Dieu puisqu’il m’a donné ma récompense sur cette terre.

Je souhaite pour vous la vraie Gloire avant peu et je crois que 1936 vous est astrologiquement favorable …

Suivent plusieurs P.S. dont celui-ci, à propos d’un personnage de Raymond Queneau qui a lu Le Cornet à dés[24] : Je m’en irai à la postérité entre les feuillets de votre livre, je l’espère ainsi — écrit Max.

On pense aux Enfants du Limon[25], bien sûr, et à La Petite Gloire (texte écrit par Raymond dans les années 30 et publié après la mort de l’auteur) :

Ainsi, il ne mourrait pas tout entier ! Son nom demeurerait parmi les hommes non seulement sous le simple et pur aspect d’une inscription au catalogue de la Bibliothèque Nationale, mais encore sous la forme éminente d’une notice à lui consacrée par un érudit de mérite en quelque quarto magistral. Il fut heureux.[26]

En 1936, Janine & Raymond Queneau emménagent 9 rue Casimir-Pinel à Neuilly-sur-Seine où ils vivront jusqu’à ce que mort s’ensuive. Raymond publie Les Derniers Jours aux éditions Gallimard et donne au journal L’Intransigeant une chronique quotidienne intitulée « Connaissez-vous Paris ? » qu’il tiendra, anonymement, pendant deux ans.

Saint Benoit s/Loire

Loiret

Le 21 août 36

Mon Raymond,

C’est à Mars et à la Lune que tu dois ce que tu crois me devoir : nous sommes comme on disait jadis du même bateau le Bateau ivre et le Bateau Lavoir.

Max

En 1937 Raymond Queneau publie successivement Odile chez Gallimard, et Chêne et chien aux éditions Denoël — roman en vers, autobiographie précoce.

Chêne et chien voilà mes deux noms,

Étymologie délicate :

Comment garder l’anonymat

Devant les dieux et les démons ?[27]

1938 : Raymond Queneau publie Les Enfants du limon chez Gallimard, un roman qui reprend son étude sur les « fous littéraires » initialement refusée par Gaston. Dans son élan, çui-ci embauche çui-là comme lecteur & traducteur d’anglais. Raymond rayonne.

Il rencontre Henry Miller[28] qui l’entraîne dans l’aventure du mensuel Volontés (vingt-et-un numéros de janvier 1938 au mois d’avril 1940).

La drôle de guerre

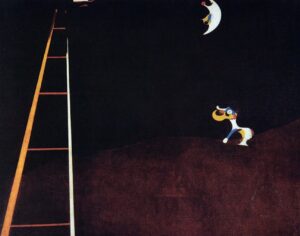

Du 5 juillet au 23 août 1939, la famille Queneau est en vacances à Varengeville, près de Dieppe. Raymond retrouve avec plaisir Joan Miró[29] qu’il a connu à Paris.

Dimanche 13 août, Raymond écrit dans son Journal : Mon exercice favori : essayer de faire parler Miró. Aujourd’hui, j’en tire qu’il connaît et admire la peinture chinoise.

Le 22 : L’annonce de la signature d’un pacte de non-agression germano-russe, le rappel de permissionnaires troublent les populations. Je continue à me refuser à l’emprise de ces incidents, à collaborer au mensonge politique. Que si la guerre éclatait, je trouverais personnellement (vis-à-vis de moi-même ; en tant que petit individu) assez drôle qu’il en soit ainsi au moment où, couronnant 6 ans de psychanalyse (6 ans avec interruption), je vais enfin « gagner ma vie » — et où la publication de mon roman[30] dans la N.R.F. peut ressembler à une « reconnaissance ». Qu’une modeste « réussite » m’échappe grâce à une guerre, serait assez réjouissant.[31]

Le 24 août, les vacances sont terminées.

Le 27, Raymond est incorporé au centre de Stenay, dans la Meuse, et affecté à la 6e compagnie, dépôt d’infanterie n°24. Il écrit dans son Journal :

Demain, on doit partir pour un patelin des environs. Et puis — la guerre ?

Le 4 septembre : Toutes sortes de bruits courent. Il y en a qui espèrent que cela s’arrangera encore. […] Quant à moi, j’ai confiance.

Confiance absolue.

En ce que j’aime.

Amour, Connaissance.

Être.

Au-delà. Le transcendant.

Le 10 : Patriotisme, quant au, inexistant. Tous on la trouille d’y aller. Ou bien ce sera par un coup de tête. Évidemment la France, la civilisation, etc. ça ne « prend » plus. Chacun ne pense qu’à soi.

Le 15 : 2 lettre de Janine. Quel bonheur. Bonnes nouvelles de JM. Mon attachement pour lui. Au début mes remords (de mon agacement à son égard). Pense tout le temps à lui. À Janine — ma femme.

Apprends aussi qu’un r.h. [Un rude hiver] a commencé à paraître dans la NRF.

Le 17 : Jean Giono arrêté.[32]

[…] Où est le Tao ? Ici. Ici. Là encore. Et dans cette ordure ? Là aussi. Chercher ici aussi le divin. L’acceptation de la « réalité ». Dur chemin.

[…] Reçu 8 lettres aujourd’hui.

4 de Janine.

1 de mon père, 1 de Paulhan[33], 1 de Kahnweiler[34].

Les lettres de Janine me touchent, elles, profondément, car, maintenant, elle est capable de me suivre, de m’accompagner et en un sens de me guider. Des lettres vraiment d’une compagne.

Un beau dessin de JM.

Le 25 : J’oubliais : nous étions rassemblés, sac au dos, le soleil pas encore levé, quand la marchande de journaux (assez jolie) est passée. Le Phare. En 2ème page, je lis : Le Professeur Freud est mort.

Le même jour, Max Jacob écrit à Raymond Queneau après avoir lu Un rude Hiver :

Dimanche 25 sept. 39

1er dimanche de guerre et le XVIème après la Pentecôte

St Benoit

Cher Raymond,

Textes et prétextes, tout aussi fort, aussi neuf, et le nez dedans ce matin de dimanche, j’y étais encore ce soir. Voilà de la belle littérature pure de toute literie et pas occasionnelle avec des types nouveaux, synthétiques et intéressants. Je te donne le prix Goncourt, et tous les autres : tu as renouvelé le genre « de omni re scibili »[35], mort depuis Rabelais — tu as réussi ce que personne n’avait réussi : me faire lire des mathématiques et y prendre plaisir.

Le 21 février 1940, Raymond Queneau écrit dans son Journal :

Aujourd’hui j’ai 37 ans.

[…]

Que toutes ces années ont donc passé vite. J’en suis terrifié. Terrifié ! Terrifié ![36]

Il est au mitan de sa vie.

Fin du premier épisode

À suivre : épisode 2/2

©Félicie Dubois, février 2022

[1] IN : Cahier de l’Herne, dirigé par Andrée Bergens (1975).

[2] Raymond Queneau, Chêne et chien (Denoël, 1937).

[3] Raymond Queneau, Chêne et chien op.cit.

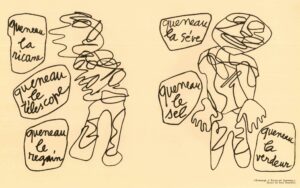

[4] Jean Dubuffet (1901, Le Havre — 1985, Paris) peintre & théoricien de « l’art brut », grantami d’Alexandre Vialatte (nous y reviendrons).

[5] Raymond Queneau, Un rude Hiver (Gallimard, 1939).

[6] René Guénon (1886, Blois — 1951, Le Caire) métaphysicien traditionnaliste & franco-égyptien. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont certains — Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues ; L’homme et son devenir selon le Védânta ; L’Ésotérisme de Dante ; La crise du monde moderne ; Le Symbolisme de la Croix — ont influencé Simone Weil, Antonin Artaud, Jean Paulhan, André Gide …

[7] Raymond Queneau, Œuvres complètes I (Gallimard, 1989).

[8] Raymond Queneau, Œuvres complètes I (Gallimard, 1989).

[9] Michel Leiris (1901-1990) écrivain & ethnologue & collectionneur d’art ; grantami de Max Jacob, Pablo Picasso, Francis Bacon …

[10] Philippe Soupault (1897-1990) poète surréaliste — Les Champs magnétiques, 1921 — exclu du Mouvement par le Grand Excommunicateur en 1926. Puis critique d’art & producteur radio.

[11] André Breton (1896-1966) chef de file & Grand Excommunicateur du Mouvement surréaliste.

[12] Extrait d’un texte intitulé La mémoire de l’air, Jacques Bertoin, mai 2008, inédit.

[13] Raymond Queneau, Souvenirs inédits — in : Tome I des Œuvres complètes (La Pléiade, Gallimard, 1989).

[14] « Prévert, ce n’est pas seulement un frère mais un maître » dira Queneau vingt-cinq ans plus tard (cité par Yves Courrière dans sa biographie de Jacques Prévert publiée en 2000 aux éditions Gallimard).

[15] L’expression « fous littéraires » désigne les graphomanes délirants. Elle a été inventée par Charles Nodier (1780-1844) dans sa Bibliographie des fous. De quelques livres excentriques (Techener, Paris, 1835).

[16] Georges Bataille (1887, Billom — 1962, Orléans) bibliothécaire, écrivain, philosophe ; nous y reviendrons.

[17] Boris Souvarine (1895, Kiev — 1984, Paris) communiste, journaliste, auteur d’une biographie politique magistrale : Staline. Aperçu historique du bolchévisme (Plon, 1935).

[18] Simone Weil (1909, Paris— 1943, Ashford) philosophe existentialiste & chrétienne ; le « seul grand esprit de notre temps » selon Albert Camus.

[19] Cité par Philippe Rolland dans son article « À la croisée de Proust, Joyce et Céline » (Le Magazine Littéraire, septembre 2012).

[20] Jacques Jouet, Raymond Queneau (La Manufacture, 1989).

[21] Raymond Queneau, Chêne et chien op.cit.

[22] Alexandre Kojève (1902, Moscou — 1968, Bruxelles) apôtre de G. W. F. Hegel en France.

[23] Raymond Queneau, Le chiendent (Gallimard, 1933).

[24] Max Jacob, Le Cornet à dés (Stock, 1923).

[25] Raymond Queneau, Les Enfants du limon (Gallimard, 1938).

[26] Raymond Queneau, La Petite Gloire — in : Contes et propos (Gallimard, 1981).

[27] Raymond Queneau, Chêne et chien (Denoël, 1937).

[28] Henry Miller (1891, New-York — 1980, Los Angeles) écrivain américain que je n’aime pas tellement.

[29] Joan Miró (1893, Barcelone — 1983, Palma de Mayorque) peintre surréaliste & catalan réfugié en France pendant la guerre civile espagnole.

[30] Un rude hiver paraît en feuilleton dans la N.R.F. à l’été 1939.

[31] Raymond Queneau, Journal/1939-1940 (Gallimard, 1986).

[32] Jean Giono avait signé un tract intitulé « Paix immédiate » qui tombait sous le coup de la loi : il était alors INTERDIT d’être pacifiste.

[33] Jean Paulhan (1884, Nîmes — 1968, Neuilly-sur-Seine) écrivain & éditeur ; un des Grands Manitous de la Nouvelle Revue Française qui a donné naissance aux éditions Gallimard.

[34] Daniel-Henry Kahnweiler (1884, Mannheim — 1979, Paris) collectionneur & marchand d’art & promoteur du Cubisme.

[35] … de toutes choses qu’on peut savoir …

[36] Raymond Queneau, Journal/1939-1940 (Gallimard, 1986).

extra ! Me voilà ragaillardie de la grisaille de l’hiver

Quelle émotion et quel plaisir de renouer avec ce grand bonhomme, qui a fait les délices de mon enfance puis de mon adolescence, enfin de mon âge adulte. Son invention, sa liberté font un bien fou. Merci beaucoup.

À très vite pour la suite alors.

Que Raymond t’accompagne me régale … rendez-vous mardi prochain si tout va bien

Un de mes exercices favoris, te lire et te relire. Encore une fois ! Raymond Queneau ! à suivre donc

…